预防刑视角下未成年罪犯减刑模式研究

2022-04-03吴一澜

吴 一 澜

(安徽警官职业学院 警察系,安徽 合肥 230031)

未成年犯的减刑制度是指根据被判处自由刑的未成年罪犯在服刑期间的改造表现而适度减轻其原判刑期的刑罚执行制度。目前,未成年犯的减刑实质条件与成年犯没有实质性的差异,办理程序也与成年罪犯相同。对未成年罪犯而言,由于法律已对其进行了一次评价,因此在刑罚后续适用的过程中所进行的法律评价不应当再以报应刑为基础,而需结合罪犯的现实悔改表现,以刑罚执行的实际效果为准据,对其宣告刑依法予以适度微调,以奖励犯罪人积极改造向善的主观悔改意志[1]。预防刑关注罪犯的人身危险性,强调对不同类型的罪犯适用不同的刑罚,以实现对罪犯的分类改造和犯罪预防。对未成年犯的减刑模式进行研究,可使对未成年罪犯的减刑充分发挥其激励罪犯改过自新、修复社会关系及维护社会治安等重要功能。

一、未成年罪犯减刑缺乏系统的法律规定

中国《监狱法》规定,减刑的实质条件体现在“根据监狱考核的结果,可以减刑”,即只要符合监管机关的标准就可以提起减刑的程序。减刑作为一项重要的刑罚执行措施,是刑罚执行效果的重要体现。但实践中存在没有针对未成年罪犯减刑系统的法律规定以及缺乏对减刑实践的实证研究等问题。因此,探究未成年罪犯减刑实践运行模式很有必要。

首先,减刑体现的是罪犯的权益,但由于被限制了人身自由,因此未成年罪犯很难参与到司法程序中。减刑的司法流程由监管机关启动,监管机关完成内部流程后向法院提起建议。法院虽为减刑的裁定机关却难以直接获得未成年罪犯在监狱中的材料,只能围绕监管机关提供的证据材料展开审理[2]。鉴于检察机构难以真正实现自身的监督功能,法院裁判机关也难以切实了解罪犯的真实情况,因此罪犯能否减刑以及减刑幅度有多大等基本上完全由监管机关掌控。

其次,目前缺乏专门针对未成年罪犯进行的减刑研究。减刑的一般性规定过于模糊,导致未成年犯的减刑“从宽”缺乏处理的基准。目前的研究多从立法层面讨论减刑规定条件的宽泛性,或从司法层面讨论实质标准的缺陷,这使得减刑或假释机制过分依赖监管机关的考核积分。有学者对减刑程序的公平性进行了实证探究,发现职务犯罪、金融类犯罪和涉黑犯罪这3类罪犯在较短的时间内能获得较长时间的减刑[3]。有学者对不予减刑案件进行分析,将裁量减刑时应考量的因素分为决定因素与影响因素,决定因素可以决定对罪犯是否减刑,直接影响罪犯的减刑幅度[4]。未成年罪犯减刑是对罪犯管理的一种手段,监管机关在完成对罪犯管理考核的同时几乎也完成了罪犯是否符合减刑要件的考核[5]。因此,对影响未成年罪犯减刑偏好模式进行探究有一定的现实意义。

二、未成年罪犯减刑的实践情况

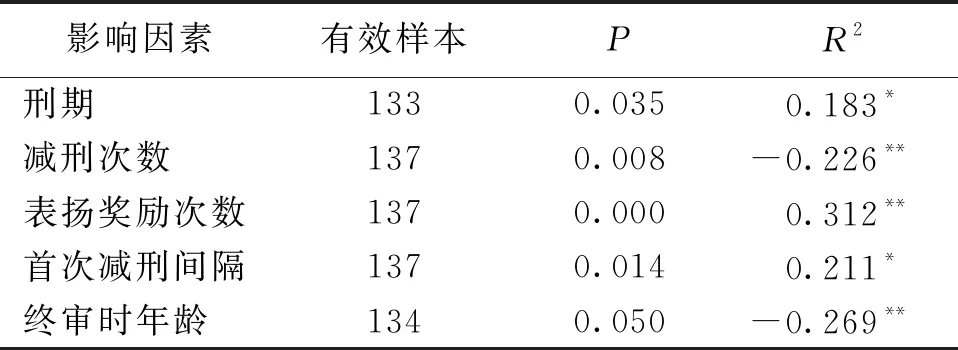

减刑是对罪犯改造表现由外而内的评价,以刑罚执行的实际效果为准据,因人而异地全面评估其再犯罪的人格危险性[6]。对未成年罪犯而言,需要从预防其成为生涯犯罪人的角度探究特殊预防是否能对未成年罪犯起到作用。以未成年罪犯减刑幅度为因变量,探究影响减刑幅度的因素。该研究选取H省未成年罪犯为研究样本,2020年H省的未成年犯管教所在押男性未成年犯罪人140人,女性未成年犯罪人7人,此外还关押了男性成年犯罪人180人。2019-2020年,H省未成年犯管教所减刑裁定有145例,将相关信息编码并录入SPSS系统进行相关性分析(表1)。

表1 减刑幅度与各因素相关性

(一)未成年罪犯的年龄影响减刑幅度

中国目前确立的针对未成年罪犯的少年司法制度是为了更大程度地保障未成年人权益,但未成年犯减刑的实体条件和办案流程等基本与成年罪犯相同,这与少年司法制度的理念不相符。该研究以终审判决时间为基点,测算未成年犯罪人的年龄。数据显示,最小罪犯为14岁,最大罪犯为21岁,均值为16.8岁,标准差为0.951 25。研究显示,未成年罪犯的减刑幅度与终审时年龄呈负相关,R2=-0.269,P<0.05,可见未成年罪犯在服刑过程中年龄越小,减刑幅度就越大。

(二)未成年罪犯的原判刑期对减刑幅度影响不显著

原判刑期是法律对未成年罪行的首次评价,是对未成年罪犯进行特殊预防的基础。《最高法院关于办理减刑、假释案件的司法解释》规定,罪犯减刑的起始时间间隔一般为执行刑期满一年半可以首次减刑。以月为单位进行统计,整体来看减刑幅度差别较大。141列样本中,刑期的最小值为9个月,最高值为240个月,刑期均值为81.3个月。原判刑期与减刑幅度之间存在低度正相关,R2=0.183,P<0.05。可以理解为在减刑的实践操作中,原判刑期越长和未成年罪犯在监狱服刑的时间越久,其可减去的剩余刑期也就越长。反之,刑期较短的未成年罪犯减刑幅度小,甚至很难得到减刑的机会。

对未成年罪犯首次减刑时间间隔的规定有别于对成年罪犯的相关规定。根据最高人民法院的司法解释,对罪犯的首次减刑有一定的时间要求。而对未成年犯,认定减刑的实质条件较为宽松,且规定首次减刑的时间间隔也可以比照成年犯相应缩短。研究显示,未成年罪犯的减刑幅度与首次减刑间隔存在低度正相关,R2=0.211,P<0.05。可见,未成年罪犯获得首次减刑的时间间隔也是影响减刑的一个因素,但影响不显著。

(三)未成年罪犯教育改造表现决定减刑幅度

未成年罪犯在服刑期间获得的表扬次数和减刑次数直观地反应了罪犯教育改造的质量。表扬奖励是罪犯计分考核结果在罪犯累进处遇制下的最终体现。在减刑制度中,一定的表扬奖励次数可以对应一定的减刑幅度。该研究样本中,表扬奖励次数多为1~3次,占比68.2%;奖励次数为4~6次的占比为26.9%;少数为7~9次,占比4.8%。回归分析显示,减刑幅度与表扬奖励存在正相关,R2=0.312,P<0.01,即对未成年罪犯来讲,减刑的幅度长短与成年罪犯一样,也与其在监狱的改造表现挂钩。

未成年罪犯在刑罚执行的过程中一般都不止经历一次减刑,减刑的次数也会影响到减刑的幅度,在该研究样本中,未成年罪犯获得的减刑多数为其服刑期间的首次减刑,占总样本的一半以上;有1~3次减刑的占总样本的95.8%。R2=-0.226,P<0.01,减刑幅度与减刑次数呈现低度负相关。其原因大概是经过多次减刑,未成年犯罪人所剩的可减刑期变少,最后一次减刑直接减去了剩余刑期,从而可以回归社会。研究样本中有48例未成年罪犯就是通过多次减刑得以释放。

(四)未成年罪犯减刑幅度预测

该研究力图探究未成年罪犯减刑的具体模式。为了更精确地把握未成年罪犯减刑幅度与各因素之间的关系,对因变量减刑幅度构建了多重线性回归预测模型。通过具体运算,多元线性回归方程最终可表示:减刑幅度=15.521-0.533×终审时年龄-1.319×减刑次数+1.004×表扬奖励次数。即通过未成年罪犯的年龄、减刑次数和表扬奖励的次数可预测出减刑的幅度,未成年罪犯的原判刑期被排除在方程因素之外。

三、特殊预防刑视角下未成年罪犯的减刑模式

随着中国对未成年罪犯宽严相济政策的落实,未成年犯罪与成年犯应该被区别对待。考虑到未成年罪犯的不成熟性,刑罚应当更关注其回归社会的功能,而不是惩罚功能。因此,有必要通过对减刑幅度的回归分析来精准化构建未成年罪犯的减刑模式。

(一)合理关注未成年罪犯的年龄变化

未成年罪犯的年龄在刑事诉讼程序中亦在变化,以犯罪时的年龄为起点确定罪犯是否为未成年人,以此决定是否适用少年司法程序。同样,保护未成年犯获得减刑的合法权益需要合理关注未成年罪犯的年龄变化。一方面,在刑罚执行的周期内,必然会存在未成罪犯从未成年向成年转变的动态过程,在减刑时仍然将年龄作为考量减刑幅度的因素,此举与未成年罪犯权益保护最大化的宗旨相悖离。另一方面,实践中对未成年罪犯的减刑从宽政策落实不到位,研究样本中仍有48.3%的减刑裁定未体现出对未成年罪犯的减刑从宽政策,甚至有一例样本的裁定文书中写明了“从严掌握减刑幅度”,但并未在裁判文书中说明从严的事实和理由。

(二)合理考量未成年罪犯的原判刑期

在未成年刑事司法一体化的趋势下,中国建立了为未成年人专门立案、侦查、起诉和审理的少年司法制度。但在实践中,执行机关自由裁量权过大。结合现有文献,经过实证分析可以看出,虽然原判刑期与减刑幅度未构成多元回归方程,但确实呈现低度正相关,即刑期越短的轻刑罪犯越不容易获得适当的减刑幅度。这与法律对未成年罪犯的评价是不相符的。因此,在未成年罪犯的减刑中,原判刑期作为其社会危害性和人身危险的体现,应当被合理地考量在减刑制度中,做到刑罚执行变更均衡和适当。

(三)减少对监管机关积分考核分数的依赖

在监管机关的管理中,若罪犯考核分数达到一定数值会被视为“确有悔改表现”,从而获得奖励,而表扬奖励次数直接影响减刑幅度。但积分考核主要以未成年罪犯的劳动情况为评价基础,“重行为表现,轻思想改造”,这与刑罚执行变更的法律目的不符。因监狱服刑的封闭性,审判机关也缺乏考察未成年罪犯的直接手段。实践中,人民法院审理减刑案件仍然主要采取集中办案的方法,往往是几十个上百个罪犯一批,一年集中办几批减刑案件,监狱报材料,法院盖图章,有的地方甚至是法官签字,电子图章也是监狱代盖[7]。因此,对未成年罪犯的减刑应当坚持以法律规定为标准,不能以计分考核结果代替法律标准。虽然减刑的适用条件中的确表明了改造要达到真诚性与彻底性的要求,但在实践中监管机关无法判断未成年罪犯是否“确有”悔罪,因此完善刑事变更也需要改革对减刑程度的要求,以便于监管机关操作。例如:美国认为“表现不坏即可折减刑期”,英国的规定是“特别勤勉和良好行为”,加拿大的规定是“规范性行为和勤勉”,意大利的规定是“积极参加再教育活动”即可减刑或假释[8]。

(四)慎重通过多次减刑释放未成年罪犯

研究显示,减刑次数与减刑幅度呈负相关,即通过多次减刑,当原判刑期无减刑幅度时就意味着未成年罪犯可以被提前释放。研究样本中有34%的未成年罪犯通过多次减刑而最终被释放,但未成年罪犯的假释尚且需要“没有再犯危险”的判断。这一情况的出现与减刑适用的门槛低和风险责任低不无关系[9]。有研究表明,罪犯从监狱回归社会初期再犯的可能性较大,未成年罪犯被释放后更需要有适应性的监督和帮扶措施。实践中发现,中国的假释适用率远落后于减刑适用率,且长年处在3%以下的低位水平。以2006年为例,中国的假释率约为1.23%,而同时期美国和英国的假释率分别约为35%和38%,日本的假释率则稳居50%以上[10]。学界认为,造成中国假释适用率极低的主要原因在于减刑和假释适用的积分制标准缺乏统一立法,积分制的计分考核方式存在“重行为表现,轻思想改造”的倾向,且与罪犯相关的积分考核操作都在监管系统内运行,纵然其有严格的层级规定,但由于监狱管理机关具有封闭性,因此对其的评价审核程序难以被监督[11]。事实上,无论是对社会还是对罪犯本人,甚至对司法制度,假释比减刑更有意义。减刑是直接减少原判刑期,一定程度上有损原判决震慑性,不利于实现刑罚目的,而假释则可以很好地实现监狱中服刑与监狱外服刑的衔接。目前,假释罪犯要按照规定接受社区矫正,而个别化矫正是中国社区矫正制度的基本原则,这更有利于达到未成年罪犯刑罚个别化的目的。

综上,该研究仅基于H省的数据对未成年犯个案进行了追踪分析。目前,减刑的地域性标准不统一,若要全面把握未成年罪犯的刑罚执行变更情况,还需作更多深入研究。期望刑罚执行变更能切实反映出国家对未成年罪犯宽严相济的刑事政策。