自由贸易试验区的设立促进了产业结构合理化吗

2022-04-03毛伟王伟李飞星

毛伟 王伟 李飞星

摘要:使用2009-2018年全国30个省份的面板数据,以自贸区的设立为准自然实验,运用渐进双重差分法实证研究自贸区设立对产业结构合理化的影响,并对其异质性进行分析检验。研究发现:自贸区的设立并未促进产业结构合理化,反而有一定的阻碍效应;设立批次越早,自贸区设立对地区产业结构合理化的阻碍效应越明显;相比内陆自贸区,沿海地区的自贸区设立对产业结构合理化的阻碍效应更显著。基于此,从创新驱动发展、深化要素市场化改革、加快产业集群政策及体制的规划和落实、针对已设立的自贸区加大强化型要素投入和针对未设立自贸区的地区大力推行自贸区战略等方面提出政策建议。

关键词:自由贸易试验区;产业结构合理化;渐进双重差分法;准自然实验

中图分类号:F260 文献标志码:A文章编号:1672-626X(2022)01-0047-12

一、引言

十九大以来,我国经济进入高质量发展阶段,以五大新发展理念引领高质量发展的思想深入人心。在深化改革以及推进经济高质量发展的进程中,产业结构优化是“转方式、调结构、优动能”的重要推力,此外,结合当下改革开放处于深水区的现状,我国经济发展需要寻找新的制度创新支撑点突破瓶颈,进而构建高水平开放型经济新体制,推动经济高质量发展,自由贸易试验区(以下简称自贸区)的设立正是为了实现在范围、领域和层次上更高程度的全面开放。自2013年9月第一批自贸区设立后,我国不断推进自贸区建设进程,截至2020年9月,我国自贸区进行了6次扩容,数量已达21个,形成了“1+3+7+1+6+3”的格局。作为深化改革、扩大开放的国家战略,自贸区在全球范围内优化资源配置的同时,也对产业结构的优化升级产生重要影响[1]。产业结构优化升级是以促进资源有效配置、满足社会经济发展需要为目的的产业结构调整,具体可分为产业结构合理化和产业结构高度化两部分。作为评价产业结构优化升级的重要组成部分,产业结构合理化是指产业间和产业内部的比例与一定的经济发展阶段相适应、产业间的发展相协调并符合经济发展的一般规律[2]。可见,产业结构合理化不仅会影响产业结构优化升级,更是影响国民经济稳健发展以及经济高质量发展的一个重要因素。

那么,自贸区的设立是否促进了产业结构合理化?不同批次、不同区位的自贸区对产业结构合理化的影响是否存在异质性?这些问题的考察解决,对推动产业结构优化升级与自贸区高质量发展具有重要意义。

二、文献综述

当今国际政治经济形势波诡云谲,中国正处于百年未有之大变局的风口浪尖。诸如新冠疫情、贸易战以及国家间利益争端等都是影响国民经济的负面因素,不利于我国经济高质量发展,更甚则引起系统性风险,因此积极防范外部风险,探索对外开放新模式势在必行[3]。自贸区战略自推行后,在对外开发以及制度创新上取得了不菲的成效[4],与此同时,学术界关于自贸区的探讨研究也逐渐火热,国内涌现了大量的定性及定量研究成果。

(一)有关自贸区政策效应的文献

国内第一个自贸区即上海自贸区成立后,关于自贸区经济效应的研究迎来了井喷式的发展[5]。Dechun Huang等(2017)认为上海自贸区的经济效应是进一步推进中国投资和贸易自由化的必要条件[6]。王利辉和刘志红(2017)利用Hsiao(2012)的面板数据政策效应评估手段[7]以及合成控制法构建“反事实”框架,证明自贸区对上海地区经济的影响效应为正[8]。Daqing Yao和John Whalley(2016)认为随着上海自贸区的成功实施以及更多试点政策在中国的推广,中国经济发展会更加稳健[9]。王爱俭等(2020)通过多期双重差分法以及贝叶斯信息准则,研究发现自贸区不仅驱动了区域经济增长,而且是众多驱动因素中的关键因素[10]。张军等(2019)使用双重差分空间自回归模型对前三批自贸区的地区经济效应展开实证分析,得出自贸区设立对经济增长的正向政策效应,以及自贸区会对周边地区产生正向溢出效应[11]。魏蓉蓉和李天德(2020)运用渐进双重差分法(多期DID)考察了自贸区对经济高质量发展的政策效应,得出自贸区可以显著提高地区经济高质量发展水平的结论,并且发现不同金融资源配置效率的自贸区对经济高质量发展的效应具有异质性[12]。在自贸区设立对创新能力的影响效应上,徐洁香等(2020)选取沪津闽粤四大自贸区为样本对象,检验自贸区创新质量效应,得出自贸区对地区创新质量的提升具有促进效应的实证结果,并发现这一政策效应还具有一定发挥空间[13]。高增安和李肖萌(2019)基于双重差分法,得到自贸区设立有效促进了区域创新发展的实证结果,并发现随着时间效应,创新投入的效应呈现“U”型态势,创新净产出则呈上升趋势[14]。在自贸区设立对资本流动以及对外直接投资的影响效应上,韩瑞栋和薄凡(2019)采用合成控制法,选取沪津闽粤四大自贸区为样本进行实证分析,得到了自贸区设立能够有效促进国际双向资本流动的实证结果,并且发现不同自贸区资源禀赋的差异导致自贸区对资本流动的影响效应存在异质性[15]。项后军和何康(2016)以上海自贸区为研究对象,利用PSM 和DID法对自贸区在资本流动上的效应影响进行实证检验,发现上海自贸区的设立对其资本流动有显著影响,且自贸区对ODI 的政策效应远大于FDI[16]。以上文献集中描述了自贸区设立对经济发展、创新能力以及资本流动的影响效应,这些自贸区政策效应的相关文献为本文对自贸区设立的产业结构合理化效应研究提供了理论支撑和借鉴。

(二)自贸区设立对产业结构优化升级的影响效应

在经济全球化的背景下,自贸区作为各国接轨世界、发展外向经济的重要手段,可以有效促进國家及地区的经济增长,进行合理产业分工,推动跨境资本流动,吸引资源要素,加快产业集聚,优化产业结构,调整产业间均衡关系,实现产业优化升级。在自贸区对产业结构优化升级的影响效应上,杨波等(2021)以上海自贸区为例,使用合成控制法进行分析,发现自贸区设立有效推进了区域产业结构升级[17]。白仲林等(2020)利用广义合成控制法分析了自贸区设立对产业结构升级的影响效应,发现当区域贸易依存度和外商直接投资占比满足一定条件时,自贸区设立对区域产业结构升级有显著影响[18]。方云龙(2020)基于沪津闽粤四个成立批次较早的自贸区,通过实证研究发现自贸区设立能够显著推动产业结构优化升级,是影响产业结构优化升级的核心推动要素,进一步分析出自贸区设立推动区域产业结构优化升级的重要渠道分别是进口扩大效应和金融集聚效应[19]。黎绍凯和李露一(2019)基于省级季度数据,使用合成控制法,研究发现自贸区对产业结构升级有积极推动作用,上海自贸区设立后短期内对其他地区产业结构升级存在负面影响[20]。相反地,Polaski(2006)[21]和Jenkins 等(2019)[22]认为自贸区的设立产生了区域间的经济及贸易对抗,造成区域间的经济发展不均衡,使国内市场遭受冲击,给予本国产业及企业较大竞争压力,不利于本国产业结构升级。综上所述,对自贸区能否推动产业结构升级以及产业结构合理化还未达成一致观点,仍旧存在着争议。因此,还需要对自贸区设立的产业结构合理化影响效应进行进一步检验。

以上文献对本文开展自贸区设立与产业结构合理化的研究具有一定的参考价值,但是通过梳理发现已有研究仍存在可拓展之处:一方面,有关自贸区政策效应的研究多以经济效应、贸易投资、金融发展、区域创新能力为主,缺乏自贸区设立对区域产业结构合理化政策效应的研究;另一方面,处于不同区位的自贸区有着不同的资源禀赋,这一情况可能会导致政策效应的异质性,但是目前鲜有文献研究不同区位及设立批次对自贸区产业结构合理化的影响效应。此外,通过对自贸区与产业结构优化升级的已有文献分析,可以发现自贸区产业结构合理化效应的因果关系分析主要有以下困难:由于自贸区存在不同设立批次,因此传统 DID 无法对自贸区整体的政策效应进行有效分析。基于此,本文使用“年份-省份”平衡面板数据为样本对象,运用渐进双重差分法(多期DID)考察自贸区设立对产业结构合理化的影响效应,进行有关设立批次和区位的异质性检验。本文接下来的结构安排如下:第三部分是具体研究设计,包括模型的构建、相关变量的选取说明以及数据来源说明和描述性统计;第四部分是实证结果分析,包括基准回归模型检验、基于平行趋势与随机性以及安慰剂的稳健性检验;第五部分是地区与设立批次的异质性检验;第六部分是结论和建议。

三、研究设计

(一)模型构建

1.基准回归模型

由于自贸区战略实施以来设立了不同时间批次的21个自贸区,使用传统的双重差分法无法分析自贸区设立的整体政策效应,因此本文采用渐进双重差分法进行自贸区设立对产业结构合理化的影响效应分析。本文选取前三批自贸区所在省市为处理组,第一批设立的是上海,第二批设立的有广东、天津、福建,第三批设立的有辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西,共有11个地区。考虑到港澳台以及西藏自治区有关数据尚有缺失,选取时间区间为2009-2018年,样本范围为全国30个省份的数据,构成平衡面板,所以其余的19个地区放入控制组。此外,三批自贸区设立的时间不同,分别是2013年、2015年、2017年。综上,本文设置了两个虚拟变量:FTZ 和Time 。基于双向固定效应设定的DID 模型如下:

其中,RIS 作为被解释变量表示区域产业结构合理化水平,i是省份,t 是年份。FTZi是分组虚拟变量,Ti⁃ met 是时间虚拟变量,由于在多期DID 中,不同自贸区设立的时间点是不同的,所以Timet会变成Timeit,交叉项FTZi×Timet就会变成FTZi×Timeit,而此时,用FTZit一个虚拟变量即可替代交叉项FTZi×Timeit。因此,設FTZit为核心解释变量,表示i省在t 年是否设立自贸区。Cit 表示一组控制变量,ωi和υi分别是个体固定效应和时间固定效应,εit是随机扰动项。βi是度量自贸区对产业结构合理化的净效应系数,如果βi显著为正,说明自贸区的设立阻碍了区域产业结构合理化;反之,则促进了产业结构合理化。

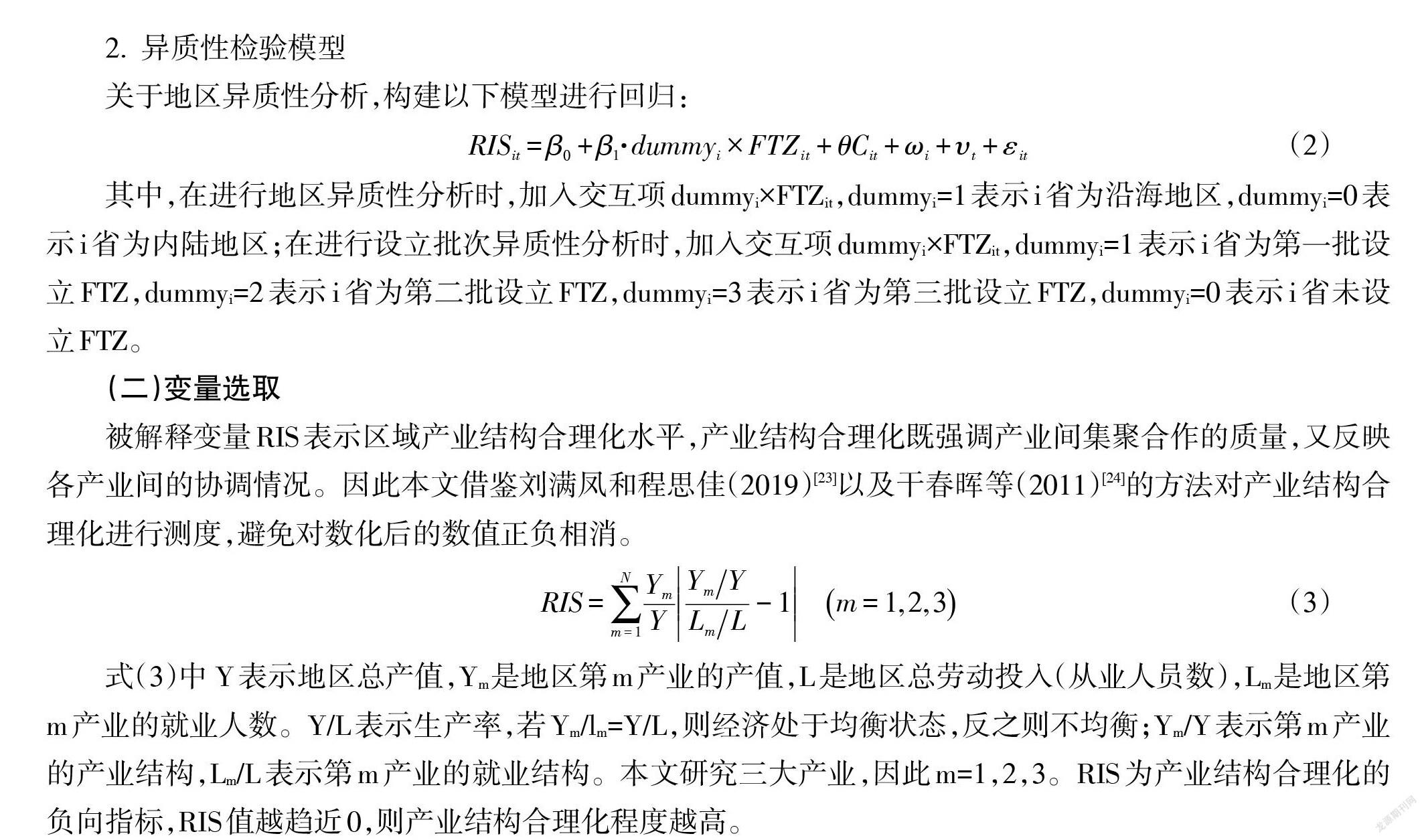

2.异质性检验模型

关于地区异质性分析,构建以下模型进行回归:

其中,在进行地区异质性分析时,加入交互项dummyi ×FTZit,dummyi=1表示i省为沿海地区,dummyi=0表示i省为内陆地区;在进行设立批次异质性分析时,加入交互项dummyi ×FTZit,dummyi=1表示i省为第一批设立FTZ,dummyi=2表示i省为第二批设立FTZ,dummyi=3表示i省为第三批设立FTZ,dummyi=0表示i省未设立FTZ。

(二)变量选取

被解释变量RIS表示区域产业结构合理化水平,产业结构合理化既强调产业间集聚合作的质量,又反映各产业间的协调情况。因此本文借鉴刘满凤和程思佳(2019)[23]以及干春晖等(2011)[24]的方法对产业结构合理化进行测度,避免对数化后的数值正负相消。

(3)

式(3)中 Y表示地区总产值,Ym是地区第m产业的产值,L是地区总劳动投入(从业人员数),Lm是地区第 m产业的就业人数。Y/L表示生产率,若Ym/lm=Y/L,则经济处于均衡状态,反之则不均衡;Ym/Y表示第m产业的产业结构,Lm/L表示第m产业的就业结构。本文研究三大产业,因此m=1,2,3。RIS为产业结构合理化的负向指标,RIS值越趋近0,则产业结构合理化程度越高。

FTZit为核心解释变量。关于分组虚拟变量FTZi和时间虚拟变量Timet的解释如下:设立了自贸区的省份 FTZ=1,没设立的FTZ=0;自贸区设立后Time=1,设立之前Time=0。本文主要考察核心解释变量FTZit的系数β1,如果β1显著为正,说明自贸区的设立阻碍了区域产业结构合理化;反之,则促进了产业结构合理化。

本文选取了一系列控制变量:区域经济发展水平(pergdp),以人均GDP 的对数测度地区经济发展情况;对外开放水平(open),使用地区进出口总额与地区GDP 的比测度地区对外开放水平;研发投入水平(R&D),利用地区科技经费投入与地区 GDP 的比测度地区研发投入能力;产业结构(IS),使用地区第三产业增加值与地区 GDP之比测度地区产业结构状态;外商直接投资水平(FDI),使用地区实际利用外资投资额与地区 GDP之比测度外商直接投资水平;城镇登记失业率(UR),使用地区城镇登记失业人员与地区城镇从业人员及登记失业人员之和的比测度地区失业率。具体统计口径见表1。

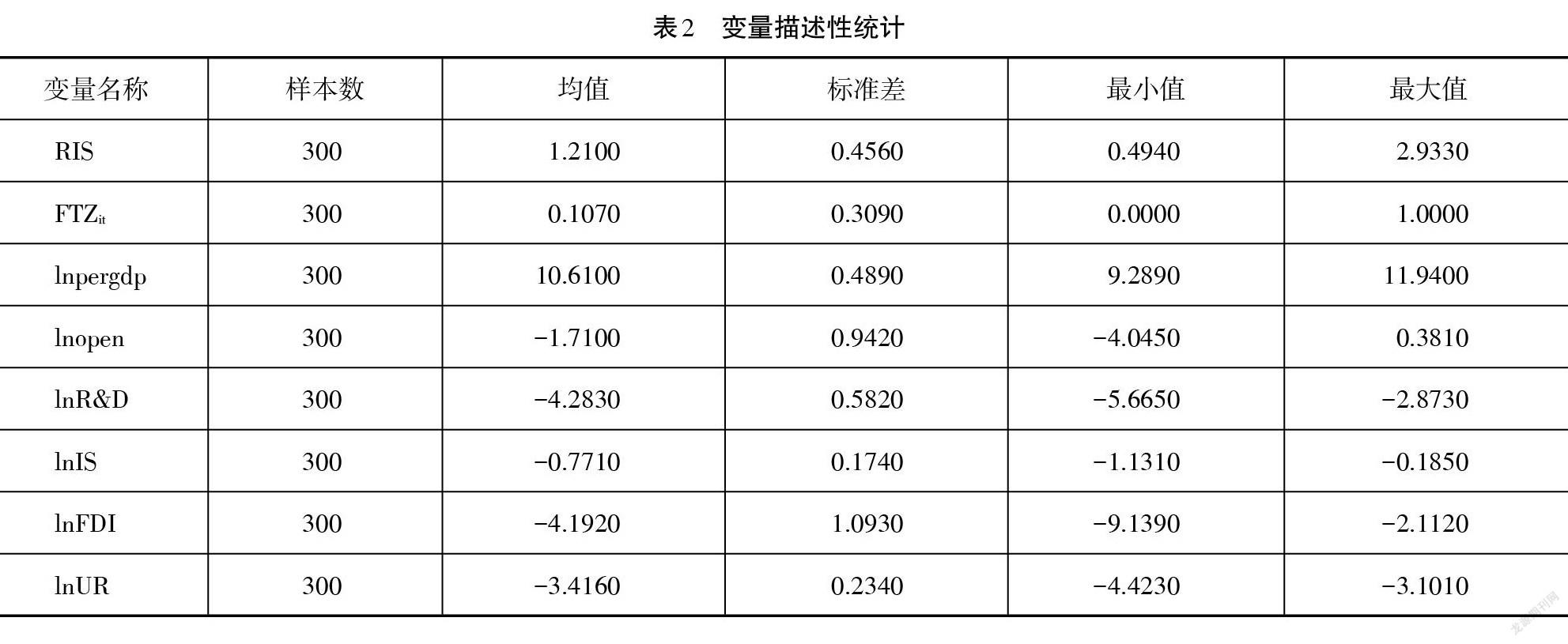

(三)数据来源与描述性统计

本文选取全国30个省份2009-2018年的有关数据,组成样本总容量为300的平衡面板数据。本文数据的主要来源有中国统计年鉴、各省份统计年鉴、中国商务年鉴、中国科技统计年鉴以及国家统计局统计数据。因存在部分数据统计单位为美元,本文使用国家统计局披露的年平均人民币汇率中间价进行人民币换算。具体描述性统计结果见表2。

四、实证结果分析

(一)自贸区设立与区域产业结构合理化:基准回归分析

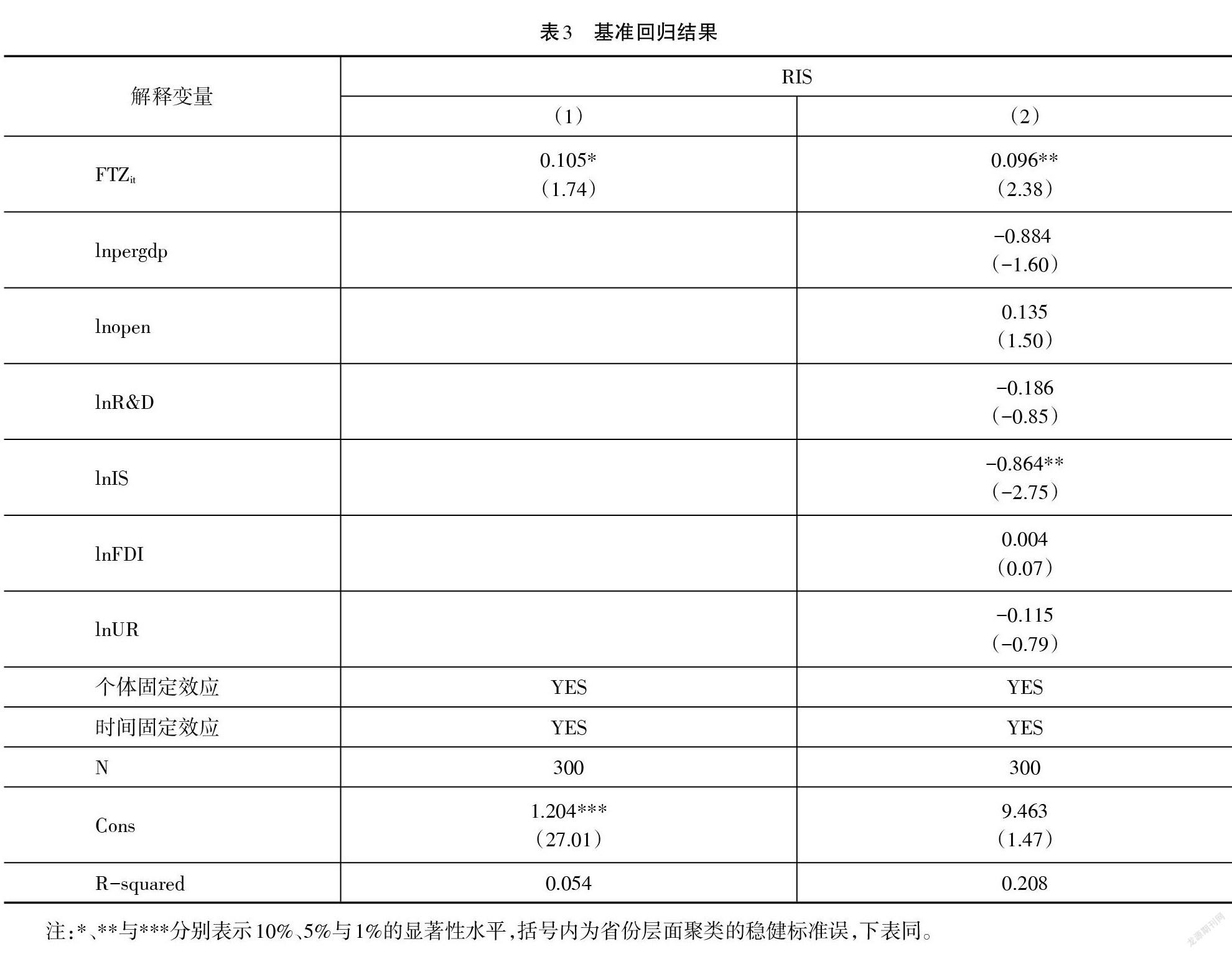

本文将自贸区设立看作一项准自然试验,根据自贸区设立批次不同的特性,使用多期DID进行政策效应评估。Hausman检验结果显示,P值在0.05的水平上显著,因此考虑选用固定效应模型,本文选取双向固定效应模型进行实证分析。

表3中的模型(1)是在固定效应模型(FE)估计的结果,未加入控制变量;模型(2)是在FE 的基础上加入控制变量的结果。模型(1)的回归结果表明,未加入控制变量的情况下,FTZit的系数在10%的水平下显著为正。模型(2)的回归结果表明,加入控制变量的情况下,FTZit的系数在5%的水平下显著为正。这说明无论是否加入控制变量,核心解释变量的系数值都显著为正,进而显著地增大了产业结构合理化指数,由此可以判断自贸区的设立显著阻碍了产业结构的合理化。通过进一步分析,发现自贸区主要推动了设立地区第二、三产业的发展。一方面,贸易与投资自由化促进了生产要素的国际化流动,为第二、三产业的发展提供资金及政策支持,提高了第二、三产业的生产力水平[25],但是就整体情况而言,自贸区对第二产业的影响效应更大,甚至产生倾斜,导致产业结构偏向第二产业发展,加剧了产业发展及经济的不均衡程度;另一方面,由于自贸区对高新、新兴工业产业的政策支持,加大了相关产业对现代生产力中非实体性要素的需要,更加重视人才,进而向知识及技术密集型产业转型发展。因此,这一转变加快了劳动者的智力化及劳动工具的自动化,简单劳动不再交予人工,进而降低了相关企业的生产成本,生产力得到了极大解放[26]。在这些情况的综合影响下,产业与就业结构耦合度降低。此外,由于自贸区设立初期许多制度安排及落地措施尚未完善,因此没能完全发挥出自贸区的政策效应,也没能结合自贸区设立地的各方面优势,导致在产业集聚与协调、企业交流及资源配置上产生一些阻碍因素,不利于促进产业结构合理化。

控制变量的回归结果显示:区域经济发展水平对产业结构合理化的影响为负但不显著;对外开放水平对产业结构合理化的影响为正但不显著;研发投入水平对产业结构合理化的影响为负但不显著;产业结构对产业结构合理化的影响为负且显著,这是由于第三产业的发展及生产力水平的提高能有效缓解产业及经济结构失衡的状况,进而推动产业结构合理化;外商直接投资水平对产业结构合理化的影响为正但不显著;城镇登记失业率对产业结构合理化的影响为负但不显著。

(二)自贸区设立与区域产业结构合理化:稳健性检验

1.平行趋势检验与随机性检验

平行趋势即共同趋势假设是使用双重差分法的一个重要条件,这一条件要求某一項政策实施前,处理组与控制组的产业结构合理化水平必须保持共同发展趋势。本文采用Beck等(2010)[27]的平行趋势检验方法,对处理组与控制组在设立自贸区之前的产业结构合理化水平进行平行趋势检验,如图1。

检验结果显示,在自贸区政策实施之前的四年,即图中横轴的-4、-3、-2、-1处,在90%的置信区间下并不显著,这表明处理组与控制组在自贸区设立前产业结构合理化水平并不存在明显差异,因此通过了平行趋势检验。

自贸区是一项布局全国的国家战略,就目前已设立的21个自贸试验区来看,无论是东西南北中还是沿海内陆都遍布自贸区,这些自贸区既分布于发达地区也分布于落后地区,由此可以判断自贸区的设立服从随机性检验[28]。

2.安慰剂检验

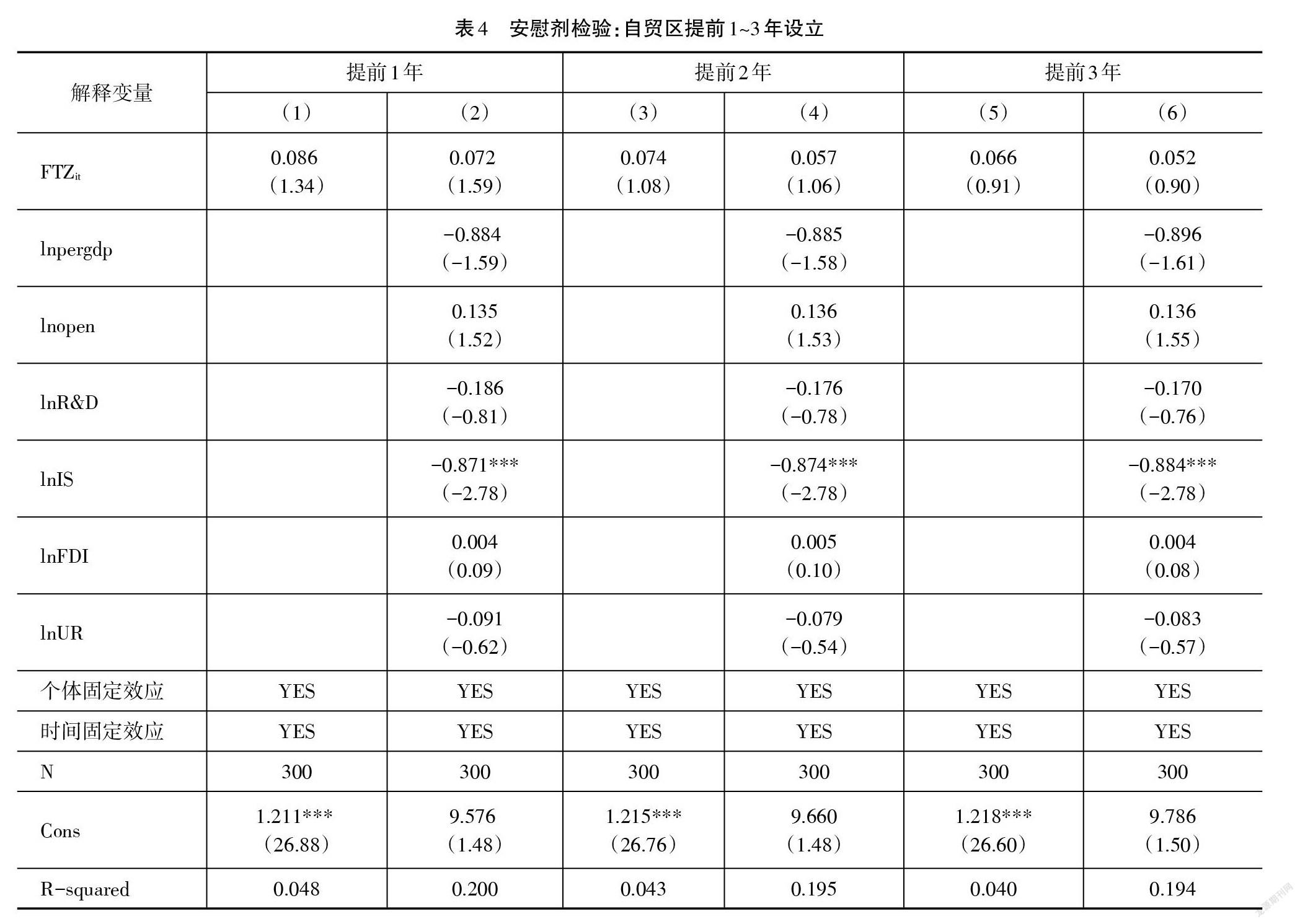

本文采用陈刚(2012)[29]、范子英和田彬彬(2013)[30]、谭娜等(2015)[31]、王立勇和许明(2019)[32]的安慰剂检验法。2013年之前我国不存在自贸区,但是通过安慰剂检验,本文假定2013年之前设立了自贸区,并以此研究其政策效应。通过改变自贸区设立的时间进行安慰剂检验,可以厘清并控制一些其他政策因素对地区产业结构合理化的影响效应。因此本文假定自贸区设立提前1~3年,即所有处理组的自贸区设立时间提前1~3年,再进行多期DID,判断其实证结果的显著性。如果结果依旧显著,说明有其他因素影响产业结构合理化;反之,如果结果不显著,说明自贸区阻碍产业结构合理化,进一步验证了基准回归结果的准确及稳健性。进行安慰剂检验得到的实证结果见表4。

表4中模型(1)和(2)反映自贸区提前1年设立的政策效应;模型(3)和(4)反映自贸区提前2年设立的政策效应;模型(5)和(6)反映自贸区提前3年设立的政策效应。可以看到,无论是提前1年、2年还是3年设立,核心解释变量系数的结果都不显著为正,由此可知阻碍产业结构合理化的主要因素是自贸区的设立,没有其他政策因素抑制产业结构合理化的发展。这一回归结果进一步印证了模型及基准估计结论的稳健性。

五、自贸区设立与区域产业结构合理化:异质性检验

(一)地区异质性分析

我国是世界上最大的发展中国家,国土辽阔,东临太平洋,向西延伸至亚洲大陆中部,地区发展不平衡是由来已久的历史问题[33]。从政策视角来看,一方面,新中国成立以来所有的区域战略规划及定位都相应地对所处地区的经济发展产生影响,每个地区的经济社会发展状态不一样,因此不同地区发展水平的差异不可避免;另一方面,改革开放以来,我国更加强调先富带动后富的共同富裕目标,更注重根据地区拥有的资源禀赋因地制宜发展支柱产业,因此随着时间推移,地区之间的发展水平差异也就逐渐拉大。总之,不同的政策制度、资源禀赋和历史与地理条件等因素造成了我国地区经济发展不均衡的问题。

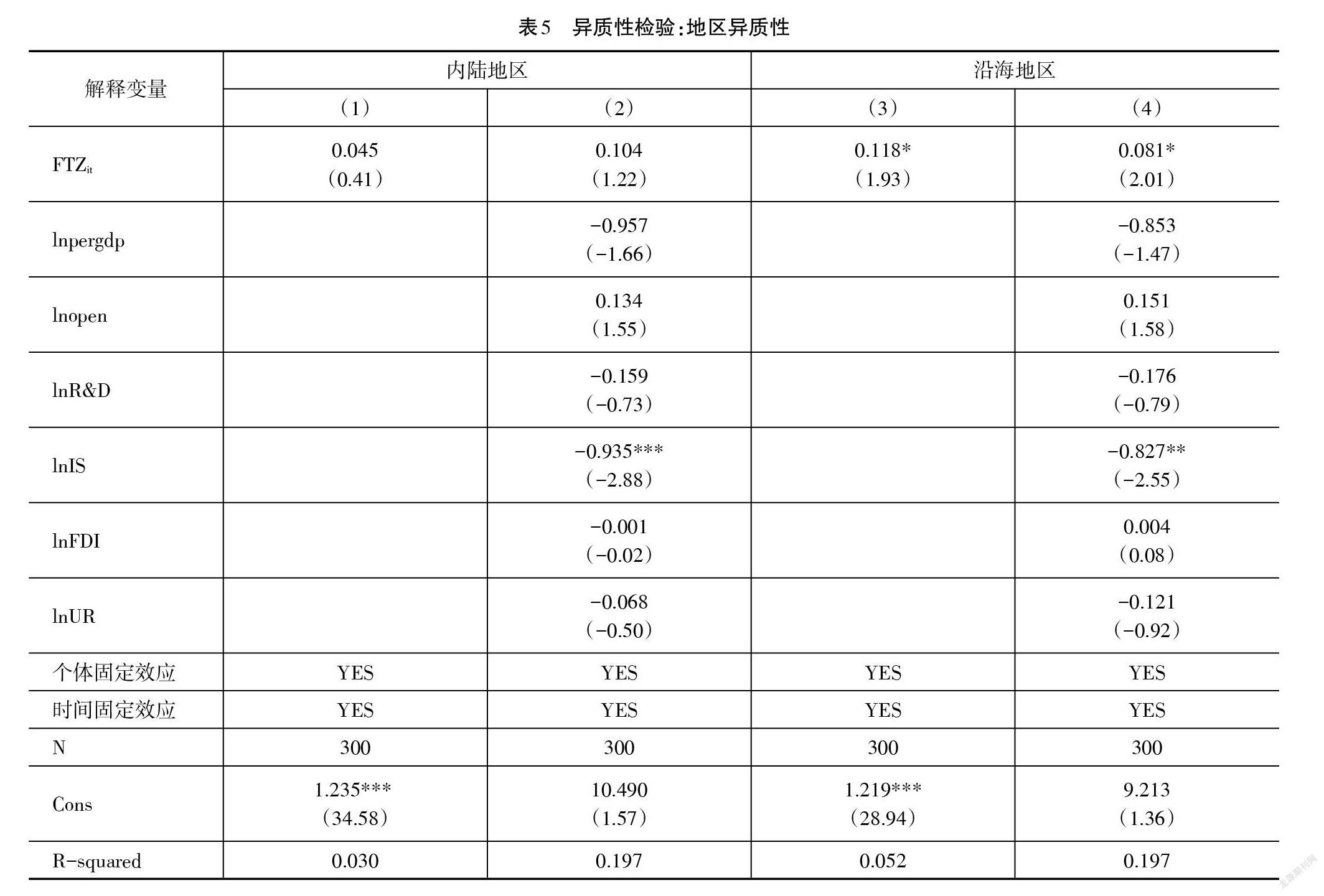

为进一步探究不同资源禀赋及经济发展水平下各地的自贸区产业结构合理化效应,本文将所有样本对象分为沿海及内陆地区两组,东部沿海地区经济发展水平更高,资源禀赋更强,与国际社会接触更频繁;中西部内陆地区相比沿海地区发展水平较低,创新驱动发展要素较匮乏。对所有样本进一步具体分组:沿海地区,包括辽宁、河北、天津、山东、江苏、浙江、上海、福建、广东、广西、海南11个省份;内陆地区,包括北京、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 19个省份。对内陆及沿海地区自贸区进行多期DID实证,结果如表5。

表5中的模型(1)及模型(2)是内陆地区多期DID 的结果,模型(3)和模型(4)是沿海地区多期DID 的结果。通过对比沿海及内陆自贸区实证结果,发现内陆地区自贸区的产业结构合理化效应不显著为正,而沿海地区自贸区的产业结构合理化效应显著为正。从整体上看,自贸区的设立阻碍了产业结构合理化,但是就具体而言,内陆的自贸区设立虽然对产业结构合理化有阻碍作用,但是其影响效应不显著,因此可以看出自贸区设立对产业结构合理化的影响效应具有地区异质性。沿海地区的 DID结果显示,其系数也只是在10%的水平下显著为正,因此严格来讲其影响效应具有轻微的不确定性。进一步对比,相比于中西部内陆地区,相对发达的东部地区对产业结构合理化的阻碍效应更加显著。我国沿海及内陆地区经济发展水平差异较大,有不同的资源禀赋。自贸区的设立,进一步促进了沿海地区对外开放水平,加快了人才、技术等生产要素的国际化流动,对第二产业生产率的提升有显著推动作用,同时对第三产业的发展也起到了促进作用。沿海地区处于工业化后期进程,重工业化逐渐转向新型、高新工业化,对劳动力的要求不断提高,生产逐渐自动化、高效化,而自贸区设立对劳动力的需求主要来源于第三产业,因此导致沿海地区自贸区的产业与就业结构耦合度不佳,经济及产业结构存在失衡的情况。大部分内陆型自贸区都设立在2017年以后,因此自贸区设立的产业结构合理化效应可能未完全发挥,具有一定的摇摆性。大部分内陆型自贸区处于工业化中期或中后期,而自贸区的实施规划表现为对第二产业有极大的扶持力度,通过建立工业园区,加快产业集聚和协同发展,但是由于自贸区设立的初期没有充分发挥资源禀赋优势,没有将产业协同发展及集聚问题处理好,使产业结构重心向第二产业倾斜,造成区域产业及经济结构不均衡的问题,这也进一步印证了表5中的实证结果。

(二)设立批次异质性

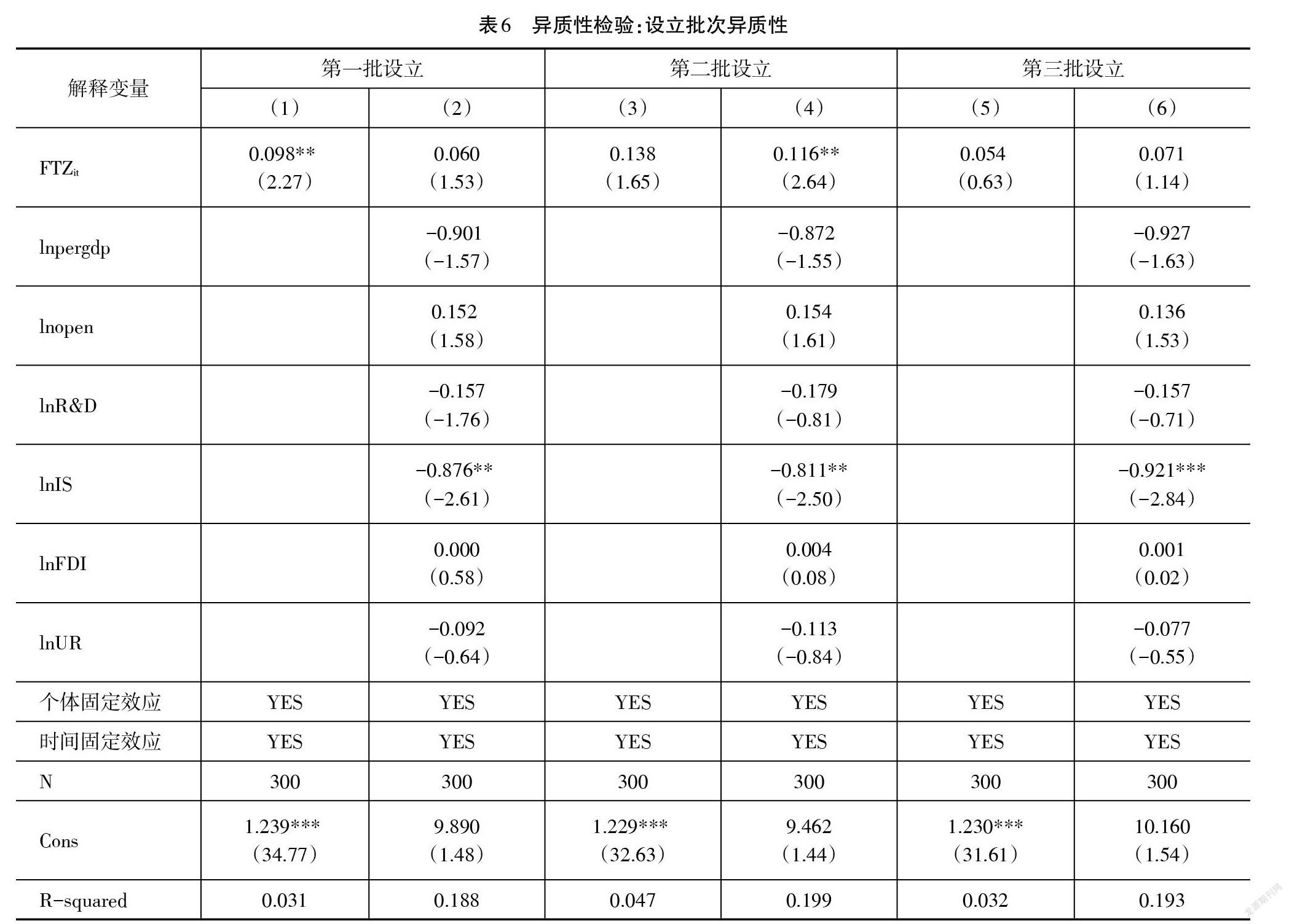

我国最早的一批自贸区设立于2013年,而最近一批的自贸区设立于2020年,前后一共设立了6批自贸区。这意味着不同批次的自贸区可能处于不同的发展周期,不同批次设立的自贸区可能对产业结构合理化的影响效应具有异质性。异质性研究有利于分析自贸区政策试验及推广的政策效应,为自贸区政策的推广和实施产生积极推动作用。对不同批次自贸区进行多期DID实证,结果如表6。

表6的模型(1)和模型(2)是第一批自贸区进行DID 的实证结果;模型(3)和模型(4)是第二批自贸区进行DID 的实证结果;模型(5)和模型(6)是第三批自贸区进行DID 的实证结果。据实证结果可知,第一批次设立的自贸区在未加入控制变量的条件下对产业结构合理化的影响效应在5%的水平下显著为正,第二批次设立的自贸区在加入控制变量的条件下对产业结构合理化的影响效应在5%的水平下显著为正,而第三批次设立的自贸区对产业结构合理化的影响效应为正,但是在5%的显著性水平下不显著。这一情况反映了自贸区设立对产业结构合理化的影响存在设立批次异质性及发展周期异质性。整体上看,随着设立批次的增多,每次新设立的自贸区数量都会增加,自贸区设立的产业结构合理化的阻碍效应呈现逐批次递减趋势。第一、二批设立的自贸区大都处于经济发展水平较高的东部沿海地区,自贸区的设立吸引了大量创新驱动型要素集聚,结合自贸区设立对东部沿海地区可能造成的产业及经济结构不均衡问题、产业与就业结构耦合度降低问题,可以得出自贸区设立对产业结构合理化产生一定的阻碍作用。第三批自贸区的设立时间较晚,因此对产业结构合理化的影响效应还不显著。此外,由于先设立的自贸区会对后设立的自贸区起到一定的示范及校正作用,因此第三批自贸区会在一定程度上缓解自贸区設立对产业结构合理化的阻碍效果,使政策效应产生不确定性,进一步印证了表6中的实证结果。

六、结论及建议

(一)研究结论

新时代背景下,我国的经济发展进入新常态,越来越强调高质量发展,打造经济新增长极。自贸区这一制度创新为地区产业结构优化升级、经济高质量发展提供了政策及制度红利。为了进一步分析自贸区对产业结构合理化的影响,本文以我国30个省份2009-2018年的相关数据组成平衡面板,构建双向固定效应模型,使用多期DID对自贸区设立的产业结构合理化效应进行实证分析。主要研究结论如下:

1.基准回归模型的实证结果显示,无论是否加入控制变量,自贸区设立对产业结构合理化的发展具有显著的阻碍效应。平行趋势及随机性的检验结果显示,该模型满足平行趋势及随机性检验。安慰剂检验结果显示,自贸区设立对产业结构合理化的阻碍效应通过了稳健性检验。

2.不同地理区位的自贸区在对产业结构合理化的影响效应上存在异质性。分类实证结果显示,沿海地区的自贸区对产业合理化的阻碍作用显著;内陆地区的自贸区对产业结构合理化的阻碍效应不显著。这一差异的形成与沿海自贸区产业结构偏向第二产业发展带来的产业及经济结构失衡、就业结构与产业结构耦合度差以及内陆自贸区处于设立初期未发挥出政策效应等因素密不可分。

3.不同批次设立的自贸区产业结构合理化效应具有异质性。具体表现为:第一、二批自贸区的设立对产业结构合理化的阻碍效应显著;在5%的显著性水平下,第三批自贸区的设立对产业结构合理化的阻碍效应不显著。整体而言,呈现出随着自贸区设立批次增多,自贸区对产业结构合理化的阻碍效应逐步减弱的趋势。第一、二批次自贸区与第三批次自贸区的实证结果出现差异的原因主要是第三批自贸区设立时间较短,政策效应尚未得到充分发挥。此外,由于前两批自贸区的示范作用,第三批自贸区会更充分发挥自身禀赋,注重产业结构合理化的发展。

(二)政策建议

本文通过检验自贸区的产业结构合理化效应,发现自贸区设立对产业结构合理化具有显著阻碍作用,这为自贸区及其政策指出了问题所在。自贸区这一国家战略、制度创新对我国经济高质量发展以及产业结构优化升级具有深刻意义,是改革开放后对外开放领域又一次具有划时代意义的重要决策。为了提高自贸区的发展质量,本文针对自贸区设立对产业结构合理化的阻碍效应提出以下对策建议:

1.推动创新驱动发展

加大制度体制创新,最大程度发挥自贸区的制度创新优势,为产业结构合理化及经济高质量发展提供制度支撑。在制度创新的基础上,发挥自贸区投资贸易自由化优势,促使生产要素国际化流动,为技术创新营造良好制度及资源要素环境。科技创新是第一生产力,通过技术创新这一核心推动力促进产业结构合理化。金融创新促进金融资产的配置,有利于为三大产业及企业提供资金支持。充分发挥自贸区设立这一制度创新优势,吸引人才、信息、资本等要素的集聚,加大对现代生产力中的强化型要素、整体综合性要素的投入,为三大产业及企业发展提供充足持久的动力,促进产业结构合理化。

2.深化要素市场化改革

进一步发挥市场在资源配置中的决定性作用,深化经济体制改革,为贸易投资自由化提供制度支持。吸引国内外生产要素集聚,促进关联产业集聚,发展产业间的协同集群,实现专业化分工,进而促进产业结构合理化。通过利率市场化改革,极大激活市场经济活性,有利于进一步吸引外资,同时作为制度平台也为对外直接投资提供投资自由与安全稳定的保障。这些改革能带来资本的高效流动,为三大产业及企业的发展提供直接动力,为产业结构合理化提供保障和前提。

3.完善并落实产业集聚及集群政策

因地制宜发展自贸区所在地的支柱、新兴及特色产业,规划并落实产业集聚及集群政策。通过完善基础设施,營造优良制度及政策环境,为产业集聚及协同集群提供前提和物质基础;进一步完善规划并落实政策,为产业集群提供制度支撑。注重促进产业间的合作交流,举办企业家年会、商业论坛以及参观交流活动,自上而下地促进企业间对话合作及良性竞争,进而加强企业间关联协作,实现上下游产业与同类产业的产业集聚及协同集群,最终实现产业结构合理化。

4.针对已设立的自贸区:加快产业集聚,加大强化型要素投入

完善已有自贸区政策措施及规划,关注产业间关联协作能力,致力于改善现有产业经济结构,加强产业结构及就业结构耦合度。教育作为现代生产力中的强化型要素,对生产力的发展具有重要推动作用,同时教育也是一种人力资源开发工程,发挥自贸区的制度创新优势,加强自贸区对人才、教育资源、资本等的吸引和转化力度,完善相关基础设施,为教育、科研机构提供物质基础,为产业集聚及协同集群提供基本保障,从而促进产业结构合理化。吸引优秀管理型人才进入企业,管理已经成为现代生产力中的整体综合性要素,对其他要素起整合作用,具有相对独立性,最大程度发挥管理要素在企业中的关键作用,可以改善产业结构及就业机构耦合度较差的情况,从而推动产业结构合理化。

5.针对未设立自贸区的地区:引入政策试验田,推行自贸区战略

面对国际环境的不确定性、我国实现经济高质量发展的要求,自贸区的设立作为制度创新的突破口,有力地推动了各地经济社会的发展。在已有自贸区实践经验的基础上,积极探索自贸区建设发展的新模式,提质增效,最大程度发挥自贸区改革“试验田”“先行地”的作用。结合自贸区示范案例及经验,依托自身资源禀赋,因地制宜推进产业集聚及协同集群相关政策措施的规划落实,促进产业结构合理化,从而推动经济高质量发展。

参考文献:

[1]梁双陆,刘林龙,崔庆波.自贸区的成立能否推动区域产业结构转型升级?——基于国际数据的合成控制法研究[J].当代经济管理,2020,(8):36-46.

[2]张立柱,王新华,郭中华.我国产业结构优化及定量化方法研究综述[J].山东科技大学学报(社会科学版),2007,(1):62-65.

[3]佟家栋,刘程.新发展格局下中国自贸区、自贸港的新机遇[J].国家治理,2021,(Z3):62-64.

[4]李嘉.内陆自贸区的制度创新及开放优势[J].经贸实践,2015,(9):42-43.

[5]宋丽颖,郭敏.自贸区政策对地方财力的影响研究——基于双重差分法和合成控制法的分析[J].经济问题探索,2019,(11):

14-24.

[6] Dechun Huang,Vu Thi Van,Md. Ekram Hossain,Zhengqi He. Shanghai Pilot Free Trade Zone and Its Effect on Economic Growth: A Counter-Factual Approach[J].Open Journal of Social Sciences,2017,5(9):73-91.

[7] Cheng Hsiao,H. Steve Ching,Shui Ki Wan. A Panel Data Approach for Program Evaluation:Measuring the Benefits of Political and Economic Integration of Hong Kong with Mainland China[J].Journal of Applied Econometrics,2012,27(5):705-740.

[8]王利辉,刘志红.上海自贸区对地区经济的影响效应研究——基于“反事实”思维视角[J].国际贸易问题,2017,(2):3-15.

[9] Daqing Yao,John Whalley. The China(Shanghai)Pilot Free Trade Zone:Background,Developments and Preliminary Assessment of Initial Impacts[J].The World Economy,2016,39(1):2-15.

[10]王爱俭,方云龙,于博.中国自由贸易试验区建设与区域经济增长:传导路径与动力机制比较[J].财贸经济,2020,(8):127-144.

[11]张军,闫东升,冯宗宪,李诚.自由贸易区的经济增长效应研究——基于双重差分空间自回归模型的动态分析[J].经济经纬,2019,(4):71-77.

[12]魏蓉蓉,李天德.自贸区设立与经济高质量发展——基于FTA建设的准自然实验证据[J].商业经济与管理,2020,(5):77-87.[13]徐洁香,雷颖飞,邢孝兵.自由贸易试验区的创新质量效应研究[J].国际商务(对外经济贸易大学学报),2020,(4):17-31.[14]高增安,李肖萌.自贸区设立背景下的区域创新发展及其影响路径[J].管理现代化,2019,(5):50-54.

[15]韩瑞栋,薄凡.自由贸易试验区对资本流动的影响效应研究——基于准自然实验的视角[J].国际金融研究,2019,(7):36-45.[16]项后军,何康.自贸区的影响与资本流动——以上海为例的自然实验研究[J].国际贸易问题,2016,(8):3-15.

[17]杨波,任福耀,蔡宏波.自贸区设立对区域产业结构升级的影响研究[J].华北水利水电大学学报(社会科学版),2021,(1):60-69.

[18]白仲林,孙艳华,未哲.自贸区设立政策的经济效应评价和区位选择研究[J].国际经贸探索,2020,(8):4-22.

[19]方云龙.自由贸易试验区建设促进了区域产业结构升级吗?——来自沪津闽粤四大自贸区的经验证据[J].经济体制改革,2020,(5):178-185.

[20]黎绍凯,李露一.自贸区对产业结构升级的政策效应研究——基于上海自由贸易试验区的准自然实验[J].经济经纬,2019,(5):79-86.

[21] PolaskiS.The Employment Consequences of NAFTA[J].Carnegie Endowment for International Peace,2006,9(11):1-24.

[22] Jenkins,Kuo.Taxing Mobile Capital in Free Trade Zones to the Detriment of Workers[J]. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics,2019,26(3):207-222.

[23]刘满凤,程思佳.国家开发区设立对地区产业结构合理化的影响——基于双重差分模型的实证研究[J].华东经济管理,2019,(7):94-101.

[24]干春晖,郑若谷,余典范.中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J].经济研究,2011,(5):4-16.

[25]白洁.R&D投入、发展差异与产业结构高度化研究——基于省际面板的实证检验[J].工业技术经济,2013,(4):116-120.

[26] Seyoum,Ramirez. Foreign Trade Zones in the United States:A Study with Special Emphasis on the Proposal for Trade Agreement Parity[J].Journal of Economic Studies,2012,39(1):13-30.

[27] Thorsten Beck,Ross Levine,Alexey Levkov. Big Bad Banks? The Winners and Losers from Bank Deregulation in the United States[J].The Journal of Finance,2010,65(5):1637-1667.

[28]陈林,伍海军.国内双重差分法的研究现状与潜在问题[J].数量经济技术经济研究,2015,(7):133-148.[29]陈刚.法官异地交流与司法效率——来自高院院长的经验证据[J].经济学(季刊),2012,(4):1171-1192.[30]范子英,田彬彬.税收竞争、税收执法与企业避税[J].经济研究,2013,(9):99-111.

[31]譚娜,周先波,林建浩.上海自贸区的经济增长效应研究——基于面板数据下的反事实分析方法[J].国际贸易问题,2015,(10):14-24.

[32]王立勇,许明.中国精准扶贫政策的减贫效应研究:来自准自然实验的经验证据[J].统计研究,2019,(12):15-26.

[33]郭丽.建国后中国区域经济发展战略的嬗变——兼论区域公平与效率目标的逻辑演进[J].税务与经济,2009,(6):18-23.

(责任编辑:彭晶晶)