云南特有民族“中华民族共同体意识”情感认同表征

——基于“同源共祖”神话意蕴的思考

2022-04-02于敏

于 敏

云南师范大学 文学院,云南 昆明 650500

云南是边疆多民族聚居地区,少数民族类别居全国之首。省内聚居着25个人口在5000人以上的少数民族,其中有15个少数民族为云南所独有或绝大多数在云南居住,被称为云南特有民族。这15个云南特有民族分别是白族、哈尼族、傣族、傈僳族、佤族、拉祜族、纳西族、景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、基诺族、怒族、德昂族和独龙族。这些少数民族和汉族交错杂居于云南这一共有家园,尽管各民族有各自不同的语言、习性、宗教信仰、风俗习惯等,然而如此数量众多、类型多样、文化各异的民族在频繁的交往、漫长的共处历史中却一直相安无事,极少发生相互冲突。“云南各民族随海拔的高度不同有规律地分布,虽相互交流却各不侵犯的现象可以说云南所独有,也是世所罕见的”[1]。这种理想、和谐的族际关系的建立和延续,与云南特有民族同源共祖神话所隐喻的“民族兄弟一家亲”的类“中华民族共同体意识”有密切的情感渊源。

云南特有民族中广泛流传着同源共祖型神话。所谓同源共祖神话,也被称为族源神话,是人类起源神话中的一种重要类型,主要讲述的是“各民族(氏族)来源于同一个地方,或拥有同一个祖先,即各民族(氏族)之间具有血缘关系或某种关联性”[2]。同源共祖神话承载着各民族本是同根生的集体记忆。此类神话作为一种族群集体记忆的文化符号,已成为民族认同的重要表征,体现了云南多民族对“中华民族共同体意识”的情感认同。

中华民族共同体意识强调“加强各民族交往交流交融,促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同团结奋斗、共同繁荣发展”,以民族团结、凝心聚力、共同发展为旨归。斐迪南·滕尼斯曾说:“血缘共同体作为行为的统一体发展为和分裂为地缘共同体,地缘共同体直接表现为居住在一起,地缘共同体又发展为精神共同体”,“精神共同体在同从前的各种共同体的结合中,可以被理解为真正的人的和最高形式的共同体”[3],中华民族共同体即是中华民族在数千年交往交流交融中形成的集“血缘共同体”“地缘共同体”“精神共同体”于一体的“最高形式的共同体”。对这一共同体的客观反映,形成了中华民族共同体意识。

尽管“中华民族共同体意识”在十九大报告中才正式提出,但从情感源流上看,绝非“无源之水”“无本之木”。云南特有民族原始的“同源共祖”神话中蕴含的“血缘认同”“地域——家园认同”“精神认同”,在情感上与中华民族共同体意识遥相呼应。

一、血缘层面的情感认同

云南特有民族的同源共祖神话都强调各民族有共同的祖先,是血脉相连的民族兄弟。这种集体记忆在血缘上将各民族连接在一起,是“民族兄弟一家亲”——中华民族共同体意识的主要意涵。

哈尼族神话史诗《窝果策尼果》里讲述了佐白(即始祖塔婆)生下各民族的过程:生出来了,肚脐眼里生出来一个,胸膛上生出来一个,小肚底下也生出来一个。他们都是什么人呢?他们都是哈尼人。哈尼生出来的时候,是从各处生出来的,所以后代的哈尼,说话也不相同。……脚上也生出来了!生在脚指甲上的是哪个?是阿佤和卡桂……出来了!生在脚脖弯里的人,是身穿黑衣的干摆依,他们不爱高山和老林,喜欢住在峡谷里。阿妈身上长出七十七个奶头,阿妈身上七十七种小娃。所有的人种都是一个阿妈生养,所有的人都是一个阿妈的子孙”[4]。按照神话的描述,哈尼各支系、苗族、白族、彝族、傣族等都是一母所生的兄弟,同根共祖。

傣族神话史诗《巴塔麻嘎捧尚罗》中“两种族系的产生”一节,讲述了各种族、支系同源共祖的族源神话:“人人都会讲,都会说世上的人,是一个母亲生的,是一根藤上的瓜。他们的父母呀,是召诺阿和沙丽捧,是约相和宛纳,他们从宗补州出去,他们的祖先是宗补人。……神说罗宗补太大,四大洲空空,得有人去住,要有一百零一种民族,去管理捧麻片领”[5]。神话深情讲述了各民族同源共祖,本是同根生的兄弟关系。傈僳族神话《创世纪》中唱述:“从此繁衍了人类,从此发展了人种。生了七个讲七种语,生了九个说九种语。生一个是傈僳,变成傈僳讲傈僳语。生了一个是汉族,变成汉族讲汉语。生了一个是怒族,变成怒族讲怒语。生了一个是独龙,独龙人讲独龙语。生了一个是藏族,变成藏族讲藏语。生了一个是彝族,变成彝族讲彝语。生了一个是白族,变成白族讲白语。天下所有的人种,一塘瓜里生来的。地上所有的人类,一塘瓜里长来的”[6]。傈僳族的这个神话主要讲了兄妹成婚后生下了九个民族,九个民族讲九种语言的民族起源史。

拉祜族的神话史诗《牡帕密帕》中的族源神话,讲述的是:天神厄沙造出最初的人——扎笛和娜笛兄妹后,兄妹成婚,生下九对孩子,每对孩子又生了一百个孩子。扎笛和娜笛的儿孙九百人,九百人由天神厄沙分成九个民族。佤族神话《葫芦的传说》中“各民族是亲兄弟”一节讲述各民族是葫芦里先后走出来的亲兄弟关系:“艾佤从葫芦里先出来,佤族是大哥。尼文跟着走出来,景颇是二哥。三木傣是老三,傣族是三哥。赛开排行第四,汉族是四哥。洛克缅是小弟弟,拉祜族真快活。兄弟们从葫芦里出来,生活在一起多亲热,一片谷子大家种,一只花豹大家捉”[7]。由神话的描述可见,各民族是源于同一母体的兄弟,他们起初生活在一起,亲密快活。纳西族的《创世纪》中讲述了洪水后人神婚配、人类再生形成的民族同源共祖神话:洪水后,纳西族始祖从忍利恩幸存下来,和天神的女儿衬红相爱,经过种种考验之后,终于和衬红结婚,迁徙人间。衬红一连生了三个男孩,分别成了三个民族——藏族、白族、纳西族的祖先。景颇族神话史诗《目瑙斋瓦》中讲述了先祖彭干支伦和木占威纯生下了景颇、怒族、傣族、缅族等民族先民的故事。阿昌族神话史诗《遮帕麻和遮米麻》中的族源神话叙述了天公遮帕麻和地母遮米麻成婚后生下葫芦,葫芦里走出汉族、傣族、白族、纳西、哈尼、彝族、景颇、德昂、阿昌九个民族兄妹的故事。德昂族的神话史诗《达古达楞格莱标》也讲述了始祖亚楞和达楞成婚后,他们的儿孙不断繁衍壮大,分散在各地,成为不同的民族的故事。“人类在四面八方生长,水土不同吃的也不一样,皮肉分黑白红黄,说话有高低快慢。同一祖先的人分成各民族,各族人民都有一样的心肠。各民族都用不同的歌舞,把达古达楞的功绩赞颂。各民族都是一个祖先传下,亲弟兄要永远友爱互相帮忙”[8]。神话语重心长地教导子孙后代:各民族是同一祖先的后代,要牢记民族间的兄弟情,永远团结友爱。

云南特有民族中广泛存在的这些同源共祖神话尽管有各自的民族特色,但情节模式基本一致,即各民族有共同的祖先,是同根同祖的兄弟姐妹。这种族源记忆从血缘上认同兄弟般的民族关系,以血缘纽带来维系各民族相亲相爱的亲密情谊。中国自古就是重血亲、重人伦关系的社会,共同祖先的血缘记忆,凝聚起民族间“血浓于水、血脉相连”的兄弟情、手足情。中华民族共同体意识所倡导的民族一家亲的民族关系与云南特有民族同源共祖神话所蕴含的民族间的血缘兄弟情在情感上是一脉相承的。

二、地缘——家园层面的情感认同

云南特有民族同源共祖神话从血缘记忆上认同民族间的兄弟关系,同时又从地缘上认同各民族生存居住空间的合理性。主观建构论民族观认为民族情感的形成和凝聚建立在共同的利益维度和观念维度基础之上。所谓的利益维度,主要是基于现实的资源竞争和分配关系而言,可以共享资源和物质利益分配的人群往往因现实的利益需求结成族群。“利益维度层面通过民族群体间经济互惠和利益平衡,获得群体归属感”[9],云南特有民族根据各自适合的生产方式定居在高山、半山腰、平坝、水边等地理空间,以满足族群内部的资源分配,以及与他族群间的利益平衡。地缘的认同实际上是对彼此可占用的资源范围——利益空间的认可,类似于划分各自族群的势力范围,利益均沾。族群间对地缘的认同,是民族团结友好的现实根基。

对地缘——家园的认同,凝聚着云南特有民族共同体在利益维度上所达成的默契和共识,是各民族和平共处、友好往来的现实基础。而互相尊重、团结奋斗,共建美好家园也是中华民族共同体意识所蕴含的题中之义。云南特有民族同源共祖神话在讲述共同祖先的同时,也强调了各自的生存空间和生产方式,体现了地缘认同。

哈尼族同源共祖神话在讲述各民族出生时,讲到不同民族的居住空间:“生出来了,多尼(哈尼支系)住在胡子一样密的竹林里,老实喜欢编织篱笆。牙巴骨的边边上,生出来的是苗家,他们爱在高山上,靠着悬崖来安家。生在脚脖弯里的人,是身穿黑衣的干摆依(旱傣)。他们不爱高山和老林,喜欢住在峡谷里”[10]。神话讲述了各族的空间分布:哈尼族支系住密林,苗族住高山,傣族住峡谷。

拉祜族同源共祖神话中天神厄沙分出九个民族后,又分住处:“傣族住水边,汉族在住半山腰,佤族住石头,拉祜住山梁。各民族有了各自的住处,像兄弟姐妹一样,不分什么界限。”水边、山腰、石洞、山梁分别成了四个民族的居住空间。纳西族的《创世纪》中讲到:“同一个母亲,生下三个民族的祖先。老大是藏族,居住在上边……老三是白族,居住在下边……次子是纳西,居住在中间”[11]。

阿昌族神话《遮帕麻和遮米麻》中,叙述民族产生时直接交代了各民族的分布区域及生产方式:“老大跳出来,看见园里开桃花,以‘陶’(桃)为姓是汉族,住到平坝种庄稼。老二跳出来,看见长刀挂在葫芦架,以‘刀’为姓是傣族,住在河边捕鱼虾。老三跳出来,看见李树开白花。以‘李’为姓是白族,洱海边上去安家。老四跳出来,听见门前河水响哗哗。以‘和’(河)为姓是纳西,丽江坝子去养马。老五跳出来,看见牛打架。以‘牛’为姓是哈尼,向阳山坡去种茶。老六跳出来,看见竹萝靠墙下。以‘罗’(箩)为姓是彝族,彝族力大背盐巴”[12]。神话中具体说明:汉族住在平坝,以种庄稼为生产方式;傣族住河边;白族住洱海边;纳西族住丽江,以养马为生;哈尼族住山坡,以种茶为生;彝族以背盐为生。

独龙族《创世纪》在讲述各民族同源共祖的族源时,也交代了各民族的分布地域:“九对儿女配九双,九对儿女分在九条江。大哥大姐是一对,察瓦隆江边安了家,生儿育女成藏族。二哥二姐配成婚,怒江边上支火塘,繁衍生息成怒族。三哥三妹是一双,留在了美丽的独龙江……”[13]。神话中,藏族住在察瓦隆江边,怒族住在怒江边,独龙族住在独龙江边,这是独龙族对兄弟民族居住空间的认知。云南自古就是多民族汇聚之所,“十里不同天,一山不同族”的俗语,生动地说明了云南少数民族交错杂居、相互嵌入的立体分布情况。有的民族居住在平坝、河谷等低洼地区,有的居住在半山区,有的居住在高寒山区,“甚至在同一座山上,都存在着从山脚到山腰乃至山顶都居住着不同民族”[14]的情况。

云南特有民族同源共祖神话中对民族分布地域、生存空间的描述,反映了这些民族大杂居、小聚居共处过程中对彼此可占用资源的利益空间的认同和默契。正是这种地缘——家园认同,使得云南特有民族间利益均衡分配,避免了因资源竞争而产生族群冲突,构成了各民族和睦相处、友好往来、共同发展的现实基础。

三、精神层面的情感认同

精神认同是对民族共同体意识深层次的情感认同。云南特有民族同源共祖神话以微观的具体的故事情节传达出对民族共同体的血缘、地缘层面的情感认同,而同源共祖神话的普泛化存在,则在族群集体记忆层面体现了云南特有民族对民族共同体意识的精神认同。

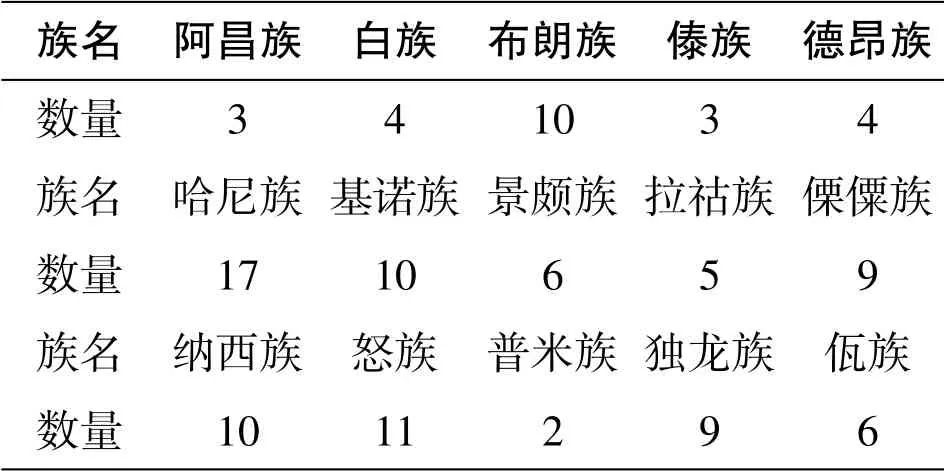

云南特有民族中流传着大量的同源共祖神话,据王宪昭的“各地区多民族民族同源神话母题分布情况简表”,涉及到的此类神话数量如下表1:

表1 云南多民族同源神话母题分布简表

同源共祖神话在云南多民族中如此密集的分布,绝非偶然。“神话故事、民间歌谣、集体仪式、生活习俗、文学艺术等艺术形式,承载本民族的集体记忆,建构着本民族的身份形象”[15]。云南多民族神话故事作为承载这些民族集体记忆的文化符号,通过共同祖源的集体历史记忆,凝聚起对民族大家庭——民族共同体的情感认同和作为共同体一员的身份认同。集体记忆与族群(民族)认同密切相关,每一个族群皆有其对应的集体记忆。“民族本身就是赖共同起源记忆来排除外人的人群组合”[16],各民族通过不断强调、修正或虚构一个族源历史来凝聚认同。尽管族源记忆具有一定程度的“虚构”性质,但更值得关注的是云南多民族如此密集地构拟、传播各民族同源共祖族源祖源神话的心理意图。“任何人物、事件之存在与发生,都不一定被记录、保存在社会历史记忆中。人们在其社会叙事文化传统所蕴含的历史心性、文类与模式化情节之导引下,以及个人及其认同群体之利益与情感抉择下,选择重要的人物、事件与其他符号,循着这些叙事文化中的范式将它们组织、安排成历史叙事”[17]。云南少数民族记录与保存如此数量众多的同源共祖神话,是基于弟兄祖先历史心性的导引,即各民族间没有“征服者”与“被征服者”,各族群是平等的兄弟,处在对等的共有、区分与竞争关系的共同体当中。这种认同族群间兄弟般关系的集体记忆是推动云南多民族构拟大量的同源共祖族源神话的思想基础。数量众多的同源共祖神话体现了云南多民族对民族大家庭——中华民族共同体雏形的高度精神认同。

同源共祖神话对民族共同体的血缘认同、地缘认同以及精神认同,构成了云南多民族“中华民族共同体意识”的情感认同源流,成为凝聚多民族“中华民族共同体意识”情感认同的重要表征。