信阳市不同土地利用方式下土壤团聚体及其有机碳分布

2022-04-01曹丽花郭祥坤连玉珍房小玲

曹丽花, 郭祥坤, 连玉珍, 房小玲

(1.信阳农林学院,河南 信阳 464000; 2.周口市土壤肥料工作站,河南 周口 411600)

土壤团聚体是土壤的基本结构单元,是各种作用力黏合而成的土粒,具有水稳定性和多孔性的特点[1],它不仅影响着土壤的通气性,还制约着土壤的抗侵蚀能力及养分在土壤中的迁移和转化,最终影响土壤质量。因此,土壤团聚体含量的多少是保证土壤肥力的重要基础,也是影响作物高产的主要因素之一,学术界普遍认为土壤团聚体是评价土壤质量的重要指标之一[2]。

土壤有机碳是土壤生态系统的重要组成部分,对土壤物理、化学和生物特征的变换起着关键作用[3]。土壤中,有机物质的胶结作用是土壤团聚体形成的关键和重要条件[4];反过来,土壤的团聚过程亦是土壤固碳最重要的途径之一[5]。团聚体内部的有机、无机胶结作用和吸附作用等对土壤有机碳起到一定的物理保护作用,是土壤有机碳固持和稳定的主要机制,对团聚体也有一定的保护作用[6]。所以,土壤团聚体的数量及其分配与土壤有机碳的关系密不可分。同时,土壤有机碳的微小变化将引起大气CO2浓度的较大波动,进而影响全球气候变化[7],故土壤碳循环的变化对全球碳平衡和温室效应发挥着重要影响。

有研究[8]表明,团聚体有机碳含量在不同粒径团聚体之间存在着差异,并受人类活动的影响。不同土地利用方式对土壤有机碳分布规律和组分特征影响不同,并且影响土壤有机质的分解速率,可以改变土壤团聚体的粒径分布及其稳定性,进而影响土壤有机碳积累,造成土壤肥力差异[9]。故土地利用方式的差异影响着土壤团聚体的构成,也影响着土壤有机碳含量的变化。Six等[10]指出,耕作对团聚体的影响主要发生在土表层,免耕土壤的大团聚体含量、总碳含量、新有机碳含量均高于常规耕作土壤。农业生产活动主要发生在土壤表层,因此,研究表层土壤团聚体及其有机碳含量分布情况对揭示人类活动对土壤碳库的影响具有重要意义[11]。

土壤团聚体和有机碳一直以来都是学术界热议的话题,但目前,关于信阳市不同土地利用方式下土壤团聚体及有机碳方面的研究与报道尚少。本研究以信阳市十三里桥乡相邻的农田、茶园、林地3种土地利用方式为研究对象,初步探讨3种土地利用方式下土壤团聚体及其有机碳的分布特征,旨在为今后合理利用土地,增加土壤结构稳定性,增强土壤抗蚀性和提高土壤肥力提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

信阳市地处大别山南部,东接安徽,南临湖北,北与驻马店地区毗连,西与南阳地区接壤,是豫鄂皖三省的结合部,是地学界公认的我国南北方的分界线[12]。土壤采集地为信阳市十三里桥乡,其境内最高海拔为396 m,最低海拔为112 m,区域面积101.7 km2。该区地势南高北低,属于岗川相间、形态多样的阶梯形地貌。由于受到亚热带季风气候影响,该地属于亚热带向暖温带过渡地区,季风气候明显,年日照时长1 900~2 100 h,年均气温15.1~15.8 ℃,年均土温16.9 ℃,年降雨量达993~1 294 mm,主要集中在夏季,年无霜期为220~230 d。该地区地跨北亚热带常绿、落叶阔叶林带和暖温带落叶阔叶林带,植被类型丰富,森林覆盖率达42.19%。土壤主要有黄棕壤、黄褐土、潮土、砂姜黑土和水稻土等类型。农业种植以信阳毛尖茶、水稻和小麦为主,生产模式为一年一熟制。

1.2 样品采集

土壤样品采集于2020年10月,选择信阳市十三里桥乡小庙村相邻区域的农田、茶园、林地3种不同的农业土地利用方式,样地的基本情况见表1。在每种土地利用方式下分别选择3个地貌特征相近的样地,每个样地按照“S”形设置5个采样点,每个样点分别采集0~<5 cm、5~<10 cm和10~20 cm深度的混合土壤,将各个土层的5个土壤样品混合作为一个土样,做好标记带回实验室,放置于土样风干盘内,除去杂草、树根、石砾等杂物,使其自然风干后备用。

表1 土壤样品采集样地的基本情况

1.3 样品测定

土壤团聚体的测定:土壤团聚体分级采用干筛法[13],用不同粒径的土样筛分出≥10.00 mm、7.00~<10.00 mm、5.00~<7.00 mm、3.00~<5.00 mm、2.00~<3.00 mm、1.00~<2.00 mm、0.50~<1.00 mm、0.25~<0.50 mm、<0.25 mm共9个粒级土壤团聚体,将筛分出的各级团聚体分别称重,计算各级团聚体的百分含量。团聚体有机碳的测定采用重铬酸钾-外加热法[14]。

1.4 数据处理

数据处理及作图采用Origin9.0软件,不同土地利用方式下团聚体含量和团聚体有机碳含量的单因素方差分析采用SPSS 19.0软件。

2 结果与分析

2.1 团聚体含量分布特征

2.1.1 0~<5 cm土层

图1显示,研究区域不同土地利用方式下0~<5 cm土层中,大团聚体(≥0.25 mm)的含量表现为林地>茶园>农田。农田土壤团聚体含量为2.76%~19.46%,茶园土壤团聚体含量为2.87%~21.43%,林地土壤团聚体含量为3.15%~19.79%。农田、茶园、林地3种不同土地利用方式下的土壤团聚体均以3.00~<5.00 mm粒级含量最高,与农田、林地相比,茶园土壤3.00~<5.00 mm粒级土壤团聚体含量最高,与农田土壤比较差异显著。3种不同土地利用方式下的土壤团聚体均以2.00~<3.00 mm粒级含量最低,且在此粒级三者无显著差异。

同一团聚体粒径比较,柱上无相同小写字母者表示组间差异显著(P<0.05),图2~3同。图1 不同土地利用方式下0~5 cm土层土壤团聚体分布

2.1.2 5~<10 cm土层

图2显示,研究区域不同土地利用方式下5.00~<10.00 cm土层中农田土壤团聚体含量为4.61%~17.63%,茶园土壤团聚体含量为2.23%~20.66%,林地土壤团聚体含量为3.43%~23.93%。农田、茶园、林地3种不同土地利用方式在此土层同样均以3.00~<5.00 mm粒级土壤团聚体含量最高,且林地中含量最高,林地与茶园、农田相比差异显著,茶园与农田相比差异显著。3种不同土地利用方式同样均以2.00~<3.00 mm粒级团聚体含量最低,其中,农田的2.00~<3.00 mm粒级土壤团聚体含量相对较高,与茶园相比差异显著,茶园2.00~<3.00 mm粒级含量较低,仅为2.19%。在此土层中大团聚体含量表现为林地>茶园>农田,且该土层大团聚体含量与0~<5 cm土层相比,3种利用方式都有所增加。

图2 不同土地利用方式下5~10 cm土层土壤团聚体分布

2.1.3 10~20 cm土层

图3显示,研究区域不同土地利用方式下10~20 cm土层中,农田土壤团聚体含量为3.98%~18.46%,茶园土壤团聚体含量为2.57%~20.90%,林地土壤团聚体含量为2.82%~23.53%。3种不同土地利用方式下10~20 cm土层的土壤团聚体在3.00~<5.00 mm粒级表现与0~<5 cm和5~<10 cm土层基本一致,均为此粒级含量最高,且在此粒级中,与农田、茶园相比,林地的3.00~<5.00 mm粒级土壤团聚体含量最高,其中,林地与茶园、农田相比差异显著,茶园与农田相比差异显著。在2.00~<3.00 mm粒级土壤团聚体的表现同样与0~<5 cm和5~<10 cm土层也基本一致,均在此粒级含量最低,且在此粒级中,与茶园、林地相比,农田的2.00~<3.00 mm粒级土壤团聚体含量较高,三者间无显著差异。在此土层中大团聚体含量表现为林地>茶园>农田,且该土层大团聚体含量与0~<5 cm、5~<10 cm土层相比,各利用方式都有所增加。随着土层的加深,大团聚体含量在3种土地利用方式下均表现为10~20 cm>5~<10 cm>0~<5 cm土层,呈增长趋势,其中,农田增幅最高,林地增幅最低,这与刘中良等[15]研究结果一致。

图3 不同土地利用方式下10~20 cm土层土壤团聚体分布

2.2 团聚体有机碳含量及分布

2.2.1 0~<5 cm土层

表2显示,在0~<5 cm土层中,不同粒径农田土壤团聚体有机碳含量为5.27~11.12 g·kg-1,茶园土壤团聚体有机碳含量为10.51~16.12 g·kg-1,林地土壤团聚体有机碳含量为11.63~16.87 g·kg-1。不同土地利用方式下0.25~<0.50 mm粒级团聚体有机碳含量最高,不同土地利用类型表现为林地>茶园>农田。在农田土壤中,0.25~<0.50 mm粒级团聚体有机碳含量与≥10.00 mm和5.00~<7.00 mm粒级差异显著。在茶园土壤中,0.25~<0.50 mm粒级团聚体有机碳含量除与0.50~<1.00 mm、1.00~<2.00 mm粒级差异不显著外,与其他粒级差异均达显著水平。在林地土壤中,0.25~<0.50 mm粒级土壤团聚体有机碳含量与≥10.00 mm、<0.25 mm粒级差异显著。3种土地利用方式在此土层中有机碳平均含量表现为林地(13.40 g·kg-1)>茶园(12.42 g·kg-1)>农田(7.91 g·kg-1),且大团聚体有机碳平均含量高于微团聚体。

2.2.2 5~<10 cm土层

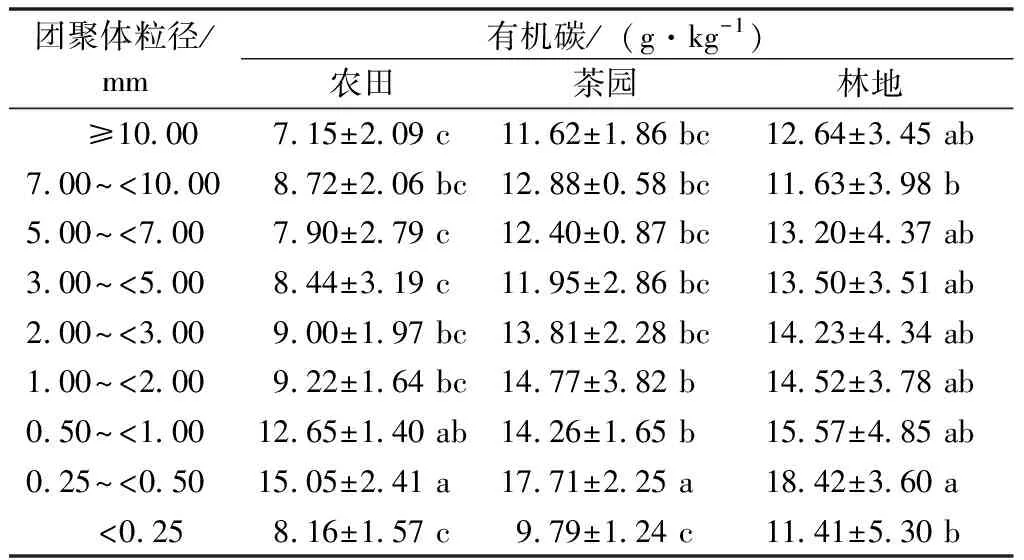

表3显示,研究区域不同土地利用方式下5~<10 cm土层中农田土壤团聚体有机碳含量为7.15~15.05 g·kg-1,茶园土壤团聚体有机碳含量为9.79~17.71 g·kg-1,林地土壤团聚体有机碳含量为11.41~18.42 g·kg-1。3种不同土地利用方式下团聚体有机碳含量同样均以0.25~<0.50 mm粒级含量最高,且在此粒级中也表现为林地>茶园>农田。在农田土壤中,0.25~<0.50 mm粒级团聚体有机碳含量除与0.50~<1.00 mm粒级差异不显著外,与其他粒级差异均达显著水平。在茶园土壤中,0.25~<0.50 mm粒级团聚体有机碳含量与其他粒级差异均显著。在林地土壤中,0.25~<0.50 mm粒级团聚体有机碳含量除与<0.25 mm、7.00~<10.00 mm粒级差异显著外,与其他粒级差异不显著。3种土地利用方式在此土层有机碳平均含量表现为林地(13.90 g·kg-1)>茶园(13.24 g·kg-1)>农田(9.58 g·kg-1),且大团聚体有机碳平均含量都高于微团聚体。与0~<5 cm土层相比,农田增幅最大,林地增幅最小。

表2 不同土地利用方式下0~<5 cm土层 土壤有机碳含量

表3 不同土地利用方式下5~<10 cm土层 土壤有机碳含量

2.2.3 10~20 cm土层

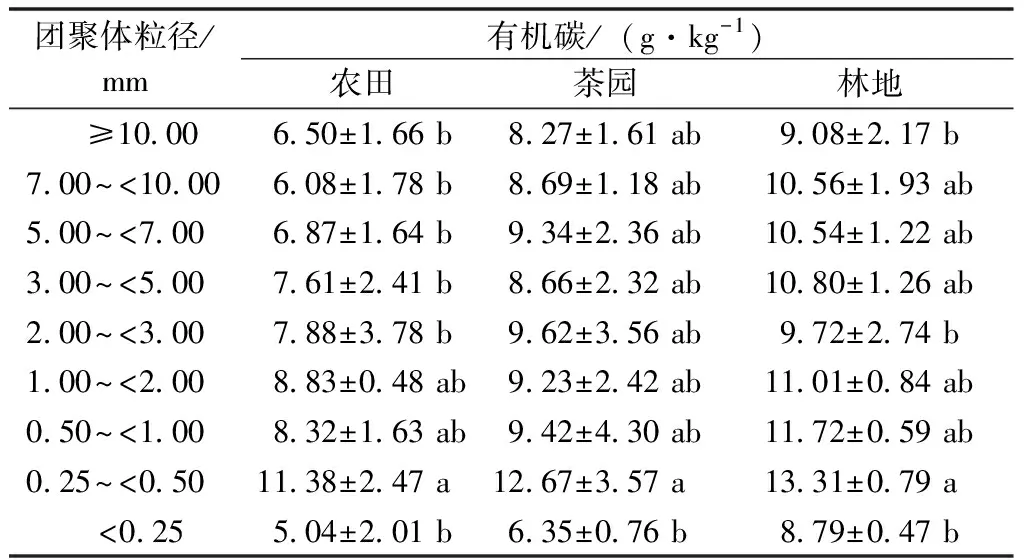

表4显示,研究区域不同土地利用方式下10~20 cm土层中,农田土壤团聚体有机碳含量为5.04~11.38 g·kg-1,茶园土壤团聚体有机碳含量为6.35~12.67 g·kg-1,林地土壤团聚体有机碳含量为8.79~13.31 g·kg-1。3种不同土地利用方式下此土层团聚体有机碳含量表现与0~<5 cm和5~<10 cm土层基本一致,都以0.25~<0.50 mm粒级团聚体有机碳含量最高,表现为林地>茶园>农田。在农田土壤中,0.25~<0.50 mm粒级团聚体有机碳含量除与1.00~<2.00 mm、0.50~<1.00 mm粒级差异不显著外,与其他粒级差异均达显著水平。在茶园土壤中,0.25~<0.50 mm粒级团聚体有机碳含量除与<0.25 mm粒级差异显著外,与其他粒级差异均不显著。在林地土壤中,0.25~<0.50 mm粒级团聚体有机碳含量除与≥10.00 mm、2.00~<3.00 mm和<0.25 mm粒级差异显著外,与其他粒级差异均不显著。3种土地利用方式在此土层有机碳平均含量表现为林地(10.62 g·kg-1)>茶园(9.14 g·kg-1)>农田(7.61 g·kg-1),且大团聚体有机碳平均含量均高于微团聚体。与0~<5 cm土层相比,茶园降幅最大,农田降幅远小于茶园和林地。与5~<10 cm土层相比,茶园降幅最大,农田降幅最小。

表4 不同土地利用方式下10~20 cm土层土壤有机碳含量

3 讨论

3.1 土地利用方式对土壤团聚体含量的影响

土壤有机碳的主要来源是土壤有机质,土壤团聚体的形成也需要土壤有机质提供必需的凝胶物质,同时,土壤团聚体中凝胶物质的含量也决定着土壤团聚体中大团聚体的含量。有研究[16]表明,>0.25 mm团聚体被认为是土壤中最好的结构体,称为土壤团粒结构体,是维持土壤结构稳定的基础,其含量越高,土壤结构的稳定性越好。本研究发现,供试农田、茶园、林地3种不同土地利用方式下土壤大团聚体的含量都随着土层的加深而增加,在供试土壤中表现为10~20 cm>5~<10 cm>0~<5 cm。供试土壤10~20 cm土层与0~<5 cm表层相比,大团聚体含量增幅表现为农田>茶园>林地,农田增幅最高,这表明农田和茶园深层土壤大团聚体含量与表层土壤相对差距加大,说明了农田和茶园表层土壤受人为干扰较强,破坏了土壤大团聚体的结构,使其逐渐向微团聚体转化,这与刘中良等[15]的研究结果基本一致。

在供试土壤0~<5 cm、5~<10 cm和10~20 cm 3个土层中,茶园和林地土壤大团聚体的含量都高于农田,且在0~<5 cm和5~<10 cm土层相对突出,这证实了农田在耕作时对土壤扰动较为严重,导致土壤表层大团聚体受破坏。相对自然生态系统下的林地和耕作措施较少的茶园土壤大团聚体含量相对较高,土壤结构较好、枯落物较多、有机质输入量大,土壤团聚体稳定性较好,这与郑红[17]的研究结果类似。

本研究还发现,在供试土壤0~<5 cm、5~<10 cm和10~20 cm 3个土层中,农田、茶园和林地3种不同土地利用方式下均以3.00~<5.00 mm粒级土壤团聚体含量最高,其中,林地5~<10 cm土层3.00~<5.00 mm粒径团聚体含量最高,占比达23.93%。3种不同土地利用方式下均都以2.00~<3.00 mm粒级团聚体含量最低,其中,茶园5~<10 cm土层含量最低,占比为2.19%。在0~<5 cm、5~<10 cm和10~20 cm 3个土层中,农田≤3.00 mm粒级土壤团聚体含量表现为逐渐大于林地和茶园,这些可能与当地的土壤结构和性质相关。

3.2 土地利用方式对土壤团聚体有机碳含量的影响

土壤有机碳库是地球表层系统中的主要碳库,在全球碳循环中占有重要地位[18]。团聚体对土壤有机碳又有一定的保护作用,这使团聚体成为土壤有机碳重要储存库[19]。有研究[20]指出,不同粒径团聚体的物理保护能力存在差异。本研究发现,在不同土地利用方式下0~<5 cm、5~<10 cm和10~20 cm 3个土层中≥0.25 mm大团聚体有机碳平均含量均高于微团聚体(<0.25 mm),这与Gelaw等[21]的研究结果一致。3个土层中,农田、茶园和林地3种利用方式都以0.25~<0.50 mm粒级团聚体有机碳含量最高,表明不同粒径团聚体的物理保护能力不同,这与李辉信等[20]研究结果基本一致。

本研究发现,供试农田、茶园和林地3种土地利用方式,团聚体有机碳含量在各土层中表现为5~<10 cm>0~<5 cm>10~20 cm,各粒径有机碳平均含量在5~<10 cm土层最高。在5~20 cm土层中,3种土地利用方式各粒级团聚体有机碳含量均随着土层的加深而降低,其中,农田降幅最小,林地和茶园降幅较大。在0~<10 cm土层中,3种土地利用方式各粒级团聚体有机碳含量均随着土层的加深而上升,其中,农田增幅最大,茶园和林地增幅较小。这是因为土壤表层和耕作层受到的物理扰动的大小和土壤表面枯落物相对多少、土壤肥力等因素的影响。

在0~<5 cm、5~<10 cm和10~20 cm 3个土层中,不同土地利用方式下土壤团聚体有机碳平均含量表现为林地>茶园>农田,且林地、茶园有机碳平均含量在0~<5 cm和5~<10 cm土层明显高于农田,在10~20 cm土层差异性缩小,这与王浩等[22]研究结果类似。这是因为研究区域农田在耕作时频繁的物理扰动和人工干扰,破坏了土壤大团聚体的结构,也增加了土壤与空气的接触,促进农田土壤有机碳的分解,导致农田表层有机碳含量较低。同时,研究区域农田种植的作物秸秆几乎无还田,这都影响着农田的土壤结构和团聚体有机碳的含量。研究区域林地和茶园相对具有较高的植被覆盖率和较少的人工干扰,且茶园和林地都有较多的植被枯落物,增加了土壤有机碳的来源,这都明显影响着土壤的有机碳含量。Six等[10]提出,适当减少耕作强度或者免耕有助于改善土壤结构,提高土壤有机碳含量。

不合理的土地利用是人类对土壤造成一系列问题的主要原因,改变土地利用模式不仅可以改变土壤物理、化学和环境状况,而且对微生物的种群、数量、活性,以及地表凋落物、植物根系生长和分布有很大影响[23]。大量的研究[24]证实,有机肥的施用对提高土壤有机碳含量以及碳组分方面有积极作用。信阳市十三里桥乡应转变现有的农田土壤管理方式,通过配施有机肥或者秸秆还田来改善土壤结构,提高土壤肥力[25]。

4 小结

通过对研究区域农田、茶园、林地3种不同土地利用方式在0~<5 cm、5~<10 cm和10~20 cm 3个土层的分析,团聚体含量均以≥3.00 mm的大团聚体为主,其中,在各土层大团聚体含量均表现为林地>茶园>农田。不同土地利用方式下大团聚体含量在各土层中表现为10~20 cm>5~<10 cm>0~<5 cm,3种土地利用方式随土层的加深土壤团聚体含量均呈增长趋势,且10~20 cm与0~<5 cm相比,农田增幅最大,这说明农田表层土壤人工干扰相对较多,表层土壤结构相对较差;较深层土壤人工干扰较少,土壤结构比表层更好。在供试3种土地利用方式下,各土层均以3.00~<5.00 mm粒级土壤团聚体含量最高,2.00~<3.00 mm粒级团聚体含量最低,这可能与当地的土壤结构和性质有关。

研究区域农田、茶园、林地3种不同土地利用方式下土壤团聚体有机碳含量在0~<5 cm、5~<10 cm和10~20 cm土层中均表现为林地>茶园>农田,3种土地利用方式在各土层均以0.25~<0.50 mm粒级有机碳含量最高。在不同土地利用方式下,各土层有机碳平均含量均表现为5~<10 cm>0~<5 cm>10~20 cm,由于土壤表层易受到人为干扰,5~<10 cm土层团聚体有机碳平均含量略高于0~<5 cm土层。由于农田耕作层受到人工干扰的影响较大和林地与茶园枯落物较多的原因,农田土壤各土层有机碳含量差异最小,这说明人工干扰较少的自然生态系统下的土壤有机碳含量更高,减少人为的频繁干扰和物理扰动,实施保护性耕作或免耕,有助于土壤团聚体结构的稳定和碳汇能力的增强。