船舶压载水的生物入侵分析

2022-04-01谢艳辉李家侨斯泽恩等

谢艳辉 李家侨 斯泽恩等

关键词:船舶压载水;生物入侵;生态安全;海关;监管

中图分类号:U691+.6;P76 文献标志码:A 文章编号:1005-9857(2022)02-0095-05

0引言

运输航线是全球经济的“血管”,航运业在全球贸易中的地位举足轻重。船舶压载水是为稳定船体重心而在底舱注入的适量水体,并在到港装货前排出。据国际海事组织(IMO)估计,每年在全球各地转运的船舶压载水高达120亿t。有学者认为船舶压载水排放从某种程度而言是初始的外来生物引入工具[1-2]。目前世界范围内船舶压载水的转运和排放是导致外来生物通过近海水体入侵的主要途径(约占生物入侵总量的29%),据估计每天约有3000种生物通过船舶压载水转移[3]。

我国是世界第三大航运大国,每年有数亿吨来自境外的船舶压载水排放至我国海域,我国曾在多个港口入境的船舶压载水中检测出致病菌和有害水生生物。目前我国大力发展海洋事业,着力建设海洋生态文明和海洋强国,但体量巨大的对外贸易带来大量船舶压载水的排放,由此导致的生物入侵风险越来越高,对我国近海生态系统的稳定性造成不利影响。近年来我国海域赤潮频发,其中不乏由入侵赤潮生物引起。海关作为国门生物安全的“守门员”,加强监管船舶压载水导致的生物入侵势在必行。

1船舶压载水排放的国际标准

为有效控制船舶压载水传播有害水生生物和病原微生物,IMO 于2004年通过《国际船舶压载水和沉积物控制和管理公约》(以下简称《公约》),且于2017年对经船舶压载水处理系统(BWTS)处理后的船舶压载水中的生物数量进行明确规定,即D-2标准(表1)。目前对于船舶压载水排放的关注焦点均集中在此标准。

2船舶压载水排放带来的生物入侵

2.1浮游生物

目前对船舶压载水导致的生物入侵研究最多的是浮游生物。浮游生物作为海洋生态系统的主要生产者,在海洋生态系统中的地位举足轻重,其造成的生物入侵危害最为常见。

浮游植物的存活能力强且增殖速度快,有研究发现其在船舶压载水中的存活时间可达23d[4],此外其产生的休眠胞囊在合适的生长条件中可再生长[5-7]。在船舶压载水的浮游植物中,硅藻是丰度和生物多样性最高且最常见的生物之一[8],随着船舶压载水在港口的排放,硅藻可通过无性繁殖快速扩大种群。因此,某些赤潮藻类及其胞囊随船舶压载水的排放很可能对入侵地海洋生态环境造成严重危害。通过船舶压载水引入的链状裸甲藻对澳大利亚生态环境和社会经济造成较大损失。1991年卡盾藻赤潮在我国深圳大鹏湾发生,其后又在黄海北部海域和大亚湾暴发,且成为黄海和渤海海域的常见赤潮生物[9-10]。研究结果表明卡盾藻赤潮发生的种源可能是船舶压载水带来的休眠胞囊[11]。蒲阿敏等[12]统计近20年渤海湾共有17種外来浮游植物,其中甲藻门最多,且16种均属于赤潮生物;这些生物主要通过船舶压载水引入和传播的方式进入渤海湾,因此应加强港口监管以防赤潮灾害。

浮游动物是鱼类和其他经济动物的重要饵料,其入侵可对当地渔业经济造成严重影响。Cariton等[13]统计1971—1990年以船舶压载水为媒介转移的浮游动物,发现其中大部分为甲壳纲;Hayes等[14]采用一定的标准确认大部分甲壳纲生物是潜在的有害水生生物,其入侵已对澳大利亚造成影响。我国入境船舶压载水中的浮游动物以桡足类无节幼体较为常见,其是经济鱼类和虾类等的重要饵料,在84.21%的采样船舶中均有发现[15]。浮游动物不仅自身是入侵生物,而且可作为细菌携带者,而细菌在船舶压载水处理后也可能存活[16],从而导致微生物危害。此外,水生生物入侵几乎是不可逆的,且随着时间的推移其造成的影响会越来越严重[17]。因此,在生物入侵前对其进行预防和监管尤为关键。

2.2微生物

1973年IMO首次提出船舶压载水排放是导致疾病传播的重要和潜在途径,并呼吁对其进行科学研究和处置。此后的许多研究也证实船舶压载水中含有霍乱弧菌和大肠埃希菌[18]等病原微生物,其中霍乱弧菌甚至能够侵入某些藻类而后进入休眠状态,并随藻类通过船舶压载水传播到世界各地,待条件成熟将再次成为具有传染性的致病因子[19]。病原微生物可直接感染人类或通过感染水生动物而间接危害人类健康,因此在船舶压载水排放的主要地区易造成致病菌的传播并导致动物和人类患病。王雷等[20]统计分析我国沿海港口到港船舶压载水及其沉积物均在不同程度上携有致病菌。

2.3其他生物

目前认知较为广泛的船舶压载水生物入侵案例包括:欧洲的斑马贻贝和黑海北部的欧亚圆虾虎鱼随船舶压载水入侵北美五大湖;北美的栉水母随船舶压载水传播到欧洲的黑海和亚速海并大量繁殖,重创当地鳀鱼和鲱鱼渔业,随后扩散到挪威水域。

3船舶压载水监管法律

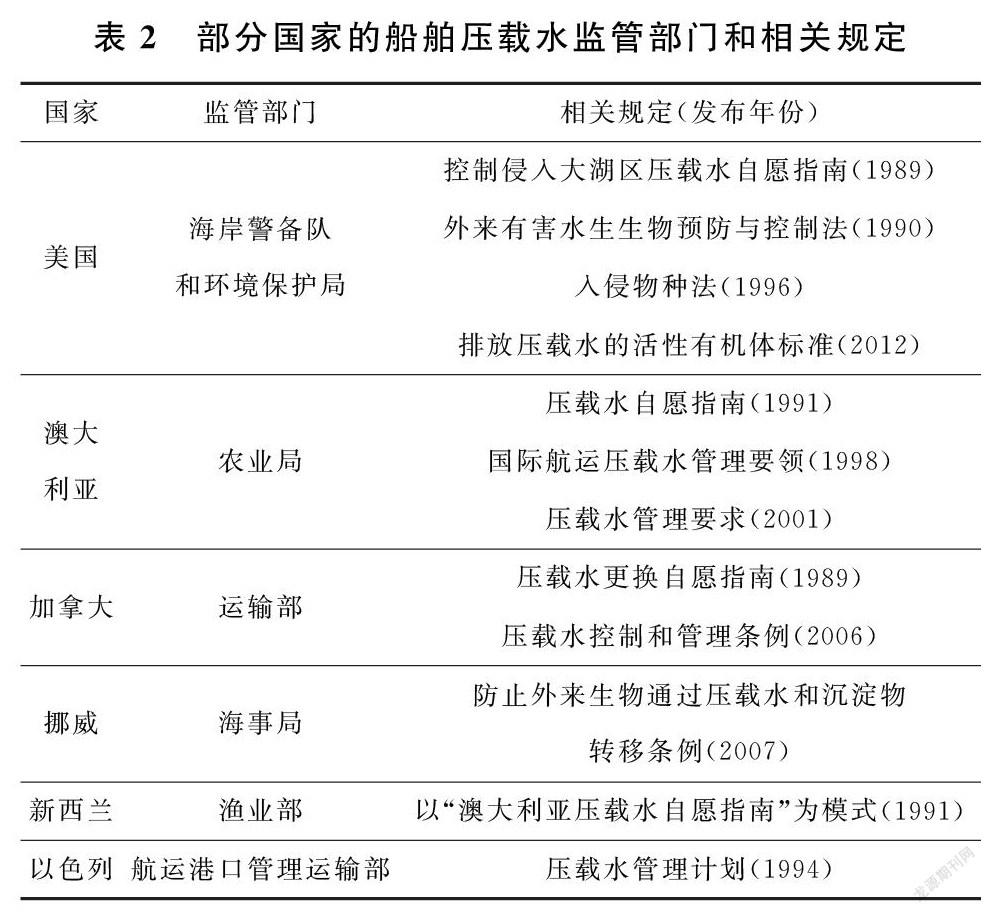

针对船舶压载水排放导致的生物入侵危害,世界卫生组织、国际海事组织和联合国等均发布相关文件,对船舶压载水的监管进行规定,很多国家也通过相关部门和规定对输入本国的船舶压载水进行监管(表2)。

与发达国家相比,我国针对船舶压载水监管的立法较晚。《中华人民共和国国境卫生检疫法》和《中华人民共和国国境卫生检疫法实施细则》对船舶压载水的卫生检疫处理进行规定;《中华人民共和国海洋环境保护法》对我国管辖海域的船舶压载水排放及其违法处罚进行规定;2019年1月《公约》对我国正式生效;2021年实施的《中华人民共和国生物安全法》提出“国际航行船舶压舱水排放等应当符合我国生物安全管理要求”。然而我国对于船舶压载水监管尚未有专门立法,此外我国是多部门联合执法,且主要从防止病原微生物入侵和船舶油类污染或危险化学品污染的角度进行监管。因此,我国应在加强船舶压载水科学研究的基础上,制定有效的船舶压载水监管措施,并将船舶压载水立法提上日程。

4对我国船舶压载水监管的建议

国门生物安全是国家安全体系的重要组成部分,保障国门生物安全是中國特色社会主义新海关的神圣职责,加入《公约》的机遇与挑战并存。2020年经海关总署批准成立的“进出境船舶压载水检测实验室联盟”是以“联合、互补、共享、创新”为原则而组建的公益性检测技术服务平台,可依托此平台从3个方面着手监管船舶压载水。

4.1加强基础数据研究

面对生物入侵不仅要“知彼”而且要“知己”,由于每个沿海港口面临的生物入侵风险不同,应对生物入侵的措施也要因地制宜。其中,最基本的是掌握全面的基础数据,结合入侵生物特性进行综合评估,从而制定有效的处理方法,以最小的消耗达到最大的效果。目前对船舶压载水的处理没有统一的方法,在不确定消毒程序是否能够有效杀灭外来生物的情况下,了解水体中的生物现状可提高杀灭效果,因此在生物入侵前的预防和监管尤为关键。

随着分子生物学技术的发展,涌现高通量测序技术和基因芯片技术等技术手段,均具有检测效率高的特点。积极在船舶压载水生物入侵检测以及进出境动植物疫病检测中开发和应用这些技术,可提高检测和通关效率。

4.2制定统一的规范标准

船舶压载水在公海置换和BWTS中的应用可大大降低生物入侵风险,但处理后的船舶压载水是否符合排放标准仍须进一步取样分析,《公约》允许港口国在任何情况下都可采用取样分析方法来判断船舶压载水是否符合D-2标准。然而目前全球对于船舶压载水的检测方法仍未充分协调一致,且暂无针对BWTS杀灭浮游生物效果的评价方法,因此亟须制定统一的规范标准,以指导口岸监管部门开展检测工作。

依托“进出境船舶压载水检测实验室联盟”平台,海关部门应抓紧开展入境船舶压载水检测技术研究,制定适合我国沿海港口且与国际接轨的船舶压载水取样、检测和评价的规范标准,从而具备与《公约》要求相匹配的船舶压载水自主检测能力;尽快研究和制定船舶压载水携带有害水生生物和病原微生物的突发性应急预案,对国际船舶压载水检测技术储备作出贡献,同时在相关领域提高国际话语权。

4.3扩展关注领域

目前对于船舶压载水微生物入侵的研究较多针对人类疫病的致病菌,而对于船舶压载水中检疫性的水生动物疫病的病原微生物的研究较少。有研究表明,船舶压载水的排放在将病毒扩散到淡水环境和水产养殖环境中发挥至关重要的作用[21],且大部分船舶压载水在靠近水产养殖设施的沿海地区排放,可能导致一些水生动物疫病的全球传播。例如:对虾传染性肌坏死病毒(IMNV)从首次报道出现的巴西开始,逐渐传播到印度尼西亚、泰国和我国海南省,在未报道该病毒的北美洛杉矶的船舶压舱水中也被检测到。很多水产动物寄生虫具有一定的生活史,如派琴虫的休眠孢子对不良环境条件具有很强的抵御能力,桡足类等入侵生物可能是折光马尔太虫的中间宿主。贝类作为船舶压载水携带的外来生物已有相关报道,也可能导致水生动物疫病的传播。

我国是水产养殖大国,各种水生动物疫病随养殖数量增加而频发,如近年来报道的虾急性肝胰腺坏死病(AHPND)和肝肠胞虫(EHP)都是在国外出现后又在我国被发现。船舶压载水作为生物入侵的重要渠道,其中的微生物和寄生虫等对我国水产养殖业和海洋生态环境造成很大威胁,因此在后续监管中应加强对水生动物疫病的关注。