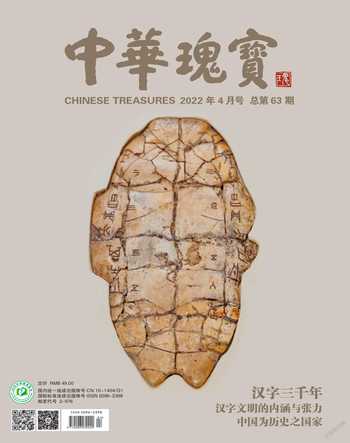

张瑞图:白毫墨涛 奇逸风骨

2022-04-01三月雪

三月雪

他反叛传统、绝去依傍,以超凡的用笔、峭拔的气势力矫书坛颓靡的时弊;他另辟蹊径、革故鼎新,以奇逸书风承载时代精神,对晚明革新主义书法思潮具有引领意义。白毫墨涛之间,张瑞图的书法有诗情与逸气,亦有愤懑与寄托……

2021年12月25日,一场书法艺术盛宴—“白毫墨涛·张瑞图书法特展”在福建省晋江市博物馆拉开帷幕。展览吸引了众多书法爱好者,引发热烈反响,张瑞图的书法作品也被更多人了解和关注。

张瑞图是谁?他的书法又具有怎样的审美价值?

寒门苦读 抄经扬名

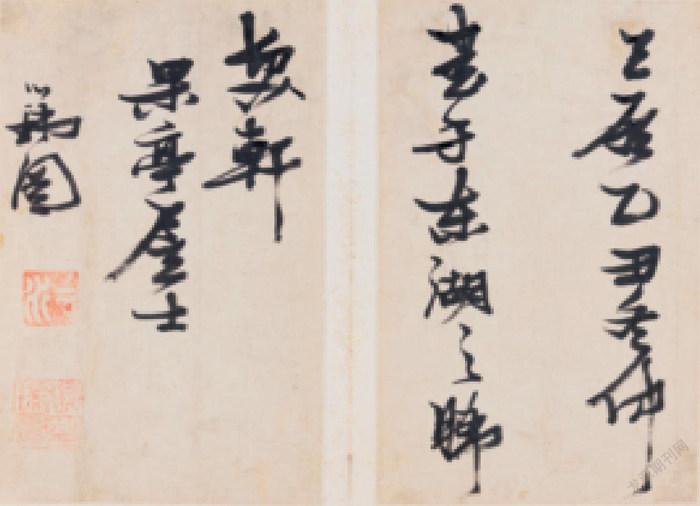

张瑞图(1570—1644年),字长公、无画,号二水、果亭山人、白毫庵主等,为晚明四大书家(邢侗、张瑞图、米万钟、董其昌)之一,与董其昌齐名,有“南张北董”之誉。

晋江是张瑞图的故乡,他出生在青阳镇下行村一户农家,生活俭朴清贫。张瑞图自幼聪慧过人,很小的时候便跟随当地名儒林天咫学习儒学。由于家境贫寒,供不起夜读灯火,他便每天夜晚到村边的白毫庵借着佛前的长明灯潜心苦读。后来,他给自己取的号“白毫庵主”即源于此。据传林天咫是明代文学家李贽后人,学识渊博,张瑞图天资聪颖,又勤奋好学,所以很快就通晓“经史子集”,小有名气。

与大多数儒生记诵经文方式不同,张瑞图一边抄写经文、练习书法,一边研读书本、理解经文要义。这样边写边学,不仅印象深刻,提高了学习效率,同时也提升了书法水平,可谓一举两得。张瑞图文思敏捷,一篇文章经常是弹指立就。他做诸生(明代对考取秀才入学的生员的统称)时,每晚选择“书经”一个题目演绎成文,第二天就会传遍府学和县学。当时,他阐释的经文在泉州一带广为传诵,由此声名远播。

但是名气并不能解决生活上的困顿,张瑞图只得一边在私塾执教谋生,一边准备参加科举考试。妻子也以纺织做针线活的收入补贴家用并供给张瑞图求学资费,而她自己省吃俭用,经常以大麦粥充饥。张瑞图发现后颇受感动,也更坚定了考取功名的决心。

身误阉党 书以传世

万历三十一年(1603年),张瑞图乡试中举,四年后以殿试一甲第三名进士及第,被授翰林院编修。他终于实现自己的梦想,步入仕途。

由于张瑞图博学又善书,初入仕途便很受赏識,屡次升迁。天启六年(1626年),张瑞图迁礼部侍郎,后入内阁,晋建极殿大学士,加少师,一时风光无限,却不知危机也在这时悄然萌芽。

当时,正值宦官魏忠贤专权,内阁诸人多依附。儒生出身的张瑞图慑于权势亦不得不虚与委蛇,又因魏忠贤生祠碑文多出其手,后人便以“人品不足”将其同列“阉党”,这成为他一生抹不去的污点。其实,张瑞图与其他“阉党”有很大不同,他曾多次试图与魏忠贤抗争,但毕竟人单力薄,最后只得明哲保身。据林欲楫《明大学士张瑞图暨夫人王氏墓志铭》记述,他曾出面阻止魏忠贤迫害懿安皇后之父张国纪等戚臣,也曾劝诫魏忠贤不要在生祠塑像,还为方震孺等人向明熹宗提请缓刑,可见张瑞图依附魏忠贤确是情非得已。张瑞图还曾多次请求致仕还乡,但未得到皇帝批准,却在魏忠贤被定罪之后受到株连,罢官入狱三年。

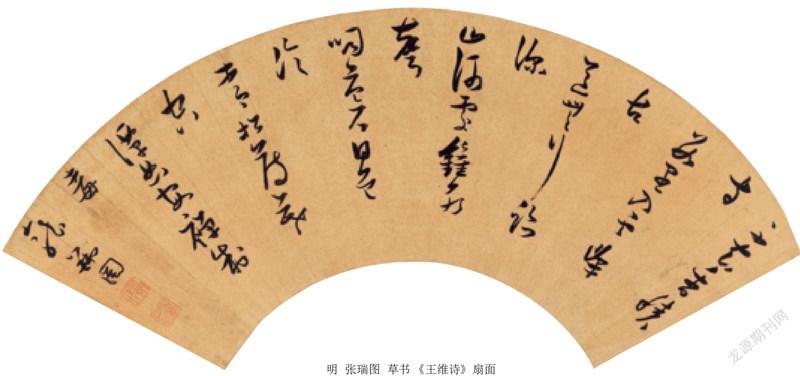

此后,张瑞图还乡为民,参禅悟道,以求安心,每日以诗文书画遣怀,度过余生。他写王维的诗,绘诗中的画,在书画中寄托欲觅桃源而不得的愤懑、对自由生活的渴望,以及得一时安逸的欣慰等复杂的情愫……

张瑞图去世后,南明隆武二年(1646年),唐王朱聿键为其平反,赐谥文隐,重新祭葬。文渊阁大学士林欲楫为张瑞图撰写数千言的墓志铭正名,但其“阉党”之名依旧未能摘掉。

张瑞图在政治上是一个失败者,但他的书法艺术得到后人公允的评价,这在以人品论书品的明代是十分少见的,也说明其书法造诣确有不凡之处。正如清代文人吴德旋所言:“张果亭(瑞图)……作字居然有北宋大家之风,岂得以其人而废之。”对于张瑞图来说,能有书法传世,并在艺术上得到认可,九泉之下亦当欣慰了。

革故鼎新 书法流脉

张瑞图擅长楷书、行书、草书,其书气魄宏大,笔势雄伟,笔法硬峭放纵,结体拙野狂怪,布局犬齿交错,气势纵横凌厉,具有强烈的力感和动荡的气势,时人赞之“奇恣如生龙动蛇,无点尘气”,别具“奇逸”之态。乍观其书,似乎全凭己意;细品之下,却是有章可循。晚明四大书家中,独其以狂怪恣肆取胜。他跳脱出“二王”传统,具有晚明浪漫主义时代精神,是明末书坛变革中反叛传统、绝去依傍的先行者。之后的黄道周、倪元璐、王铎、傅山等人都受张瑞图书风影响,为一时风气所趋,开启了晚明书坛改革鼎新的先河。

历代对张瑞图书法多有论及,但关于其书法渊源论述极少。清代书法家梁巘(yǎn)在《承晋斋积闻录》中言“张二水书,圆处悉作方势,有折无转,于古法为一变”,是就其笔法特征而论,言其古法之变;倪后瞻也说“其书从二王草书体一变,斩方有折无转,一切圆体皆删削,望之即知为二水”,言其草体之法。

结合张瑞图作品来看,其书法渊源属六朝一脉,但其用笔大胆,革故鼎新,已然脱略“二王”和六朝痕迹,或者说掩藏了魏晋的书法特征,从而绝去依傍,呈现出奇逸诡谲的自家面貌。清代书法家秦祖永在《桐阴论画》中云:“瑞图书法奇逸,‘钟王’之外,另辟蹊径。”梁巘在《评书帖》中亦曰:“张瑞图得执笔法,用力劲健……行草初学孙过庭《书谱》,后学东坡《醉翁亭》。明季书学竞尚柔媚,瑞图、王铎二家力矫积习,独标气骨,虽未入神,自是不朽。”这些论述对其书风变革给予了肯定,从中也可看出张瑞图的书法脉络。

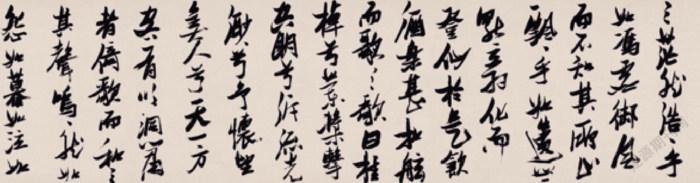

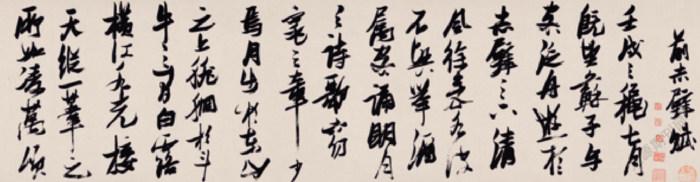

上述论述可以在其传世作品中得到印证,如其行草书《前赤壁赋》,草书《郭璞游仙诗》《千字文》等。《前赤壁赋》为张瑞图晚年代表作,最初为册页,以淡墨书写在特制的云母笺上,云母笺为熟宣,用淡墨书写需要特别的书法技巧,这在张氏墨迹中亦不多见。此册页在清初被改装为手卷,长近9米,逾600字。其用笔大胆,侧锋、翻笔互用,侧入正出,势狂笔涩,擒纵自如;其结体、行气以奇寓正,以动寓静,纵势横用,左盘右缠,上攀下携,鱼贯如珠,饶有行云流水的运动感。通篇气息一贯,气足神完,呈现出高超的书法表现技巧。

奇逸风骨 引领时风

张瑞图的书艺在当时是极具反叛性的,奇纵旷达、张扬的书风与他在政治上孱弱、屈从、猥贱的名声形成鲜明的对比。这种强烈的反差造就了他的奇逸书风,其书法变革是晋唐以降所未曾有的一种革新,对稍晚的书坛大家黄道周、王铎、倪元璐等有潜移默化的启示作用。

任何一种书风的养成都有其过程,张瑞图的书风亦不例外。他的书风看似是一贯的,没有太大起伏变化,但是每个阶段所呈现出来的艺术特征也有细微差别。这种差别是随着环境和身份变化而形成的,大致可以分为三个阶段:

天启元年(1621年)以前为早期。这一时期张瑞图的书法还处于临摹学习传统书法的阶段,没有形成鲜明的风格特征。所能见到的书法作品如《才过危桥便隔人诗轴》《杜甫三美陂行诗卷》《杜甫秋兴诗卷》,多用侧锋笔法,入笔虚直较少,转折圆融流畅,字体结构舒展,字间距和行间距均匀,整体中规中矩,极具传统法度。

天启元年至崇祯元年(1628年)为中期。这一时期他仕途得意,书法风格渐趋成熟,是其取得书法成就的重要时期。此阶段他的书法用笔多以侧锋取其折劲,下笔平出直入,起止转折多呈锐角,极少回锋顿挫,不作任何修饰。其运笔迅疾,给人一种凌厉酣畅的感觉。他的草书笔锋翻折,棱角分明,以方折代替圆转,从而增加了点画的力量感,同时弥补了线条单薄柔弱的缺陷。

张瑞图的书法结体紧凑繁密,注重笔画的横向伸展和左右连接,往往以上大下小的字形结构创造出一种犷悍奇崛、险中求稳的新奇意象。他还经常把某个字或某一笔画作突出和夸张处理,甚至将一个字的笔画进行楷草交杂、正斜互倚的对比处理,实现轻重虚实的变化,在流畅飞动中,时见险绝气象,呈现出人意外的视觉效果。

章法方面,他采用缩小字距、扩大行距的办法,使字距密不透风、行距疏可走马,以加强虚实变化和节奏感,同时以大量空白突出整体布局的紧凑和连贯,使作品的时间顺序和空间变化都得以充分表现。

崇祯元年之后为晚期。此时,他因“阉党”之变开始隐居生活,书风也从张扬趋向内敛。在经历荣辱盛衰之后,他的心态已趋于平和,书法也变得平淡自然,以简淡苍古、朴厚宽博为主。他以禅思收起锋芒,把诗心融于笔端,作品透露出一种避世的寄托和淡逸的向往。这种变化在其大字行草书作品中表现尤为突出。

纵观张瑞图一生,虽然他经历了政治变故,但是其書法水平一直保持一定高度且较为稳定,其书法风格在晚明独树一帜,成为引领时风的优秀代表。白毫墨涛,奇逸风骨,于今人依旧具有重要的启迪意义。