平原农区适宜性-集约性耦合协调的乡村空间重构

2022-03-31刘健郭璨刘亚秋侯雅娴王瑷玲

刘健,郭璨,刘亚秋,侯雅娴,王瑷玲

(山东农业大学资源与环境学院,山东 泰安 271018)

村庄集生活、生产和生态多功能于一体,是人类生存的重要空间[1-2],也是自然和区位综合作用的结果。随着我国城镇化推进,大量农村人口流入城市,农村经济发展缓慢,农户宅基地和院落普遍闲置,村庄空心化严重,土地集约利用水平低[3]。2020 年自然资源部办公厅《关于进一步做好村庄规划工作的意见》指出要统筹城乡发展,合理优化村庄布局。我国人多地少的基本国情和节约型社会建设的目标均要求节约集约利用土地。当前我国正开展国土空间规划,乡村空间重构既是其中的重要内容,也是提高土地节约集约利用水平的重要途径。因此,综合考虑村庄适宜性和土地利用集约性,顺应村庄发展及演变规律,推进乡村空间重构和布局优化,对分类推进乡村振兴、科学编制国土空间规划和提高土地节约集约利用水平具有重要意义。

近年来学者结合自然环境和经济社会因素[4-5]开展了村庄适宜性评价研究,为居民点选址[6]、农村规划[7]、村庄用地类型划分[8]提供依据。区位适宜和便利是发展现代村庄的重要条件,但目前村庄适宜性评价多注重自然因素,单独考虑区位因素的较少。针对村庄用地闲置和效率低下的现状,学者们构建了含土地利用[9-10]、经济社会发展[11]的指标体系评价村庄土地集约利用水平。村庄用地集约性不仅包括土地利用结构和强度、社会经济状况,还包括景观格局和空间集聚多方面,但目前的评价体系对其考虑较少。我国人多地少的国情要求村庄布局应统筹考虑适宜性和集约性,但相关研究较少。耦合协调度模型可以测度不同系统间的协调发展状况,应用于城市化与生态环境[12]、土地利用与经济增长[13]、农户生计与乡村发展[14]等领域,效果较好。但统筹考虑村庄适宜性和集约性,用于乡村空间重构的研究较少,亟需加强研究应用。平原区地势平坦、土层深厚,是农业主产区和集约区,其村庄用地适宜、集约并耦合协调,对保护耕地和促进农村可持续发展具有重要意义。

鉴于此,本研究以山东省典型平原农区曹县为研究区,以行政村为评价单元,评价村庄自然和区位适宜性以及空间、土地和经济集约性,构建适宜性-集约性耦合协调度模型,进行乡村空间重构,以期为国土空间规划编制和乡村振兴战略实施提供理论依据和技术支撑。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

曹县位于山东省菏泽市西南部(115°08′~115°52′E、34°33′~35°03′N),暖温带半湿润气候,属黄泛平原,地势平坦,土地肥沃。全县总面积1 969 km2,2018 年辖22 个乡镇、5 个街道办事处、1 176 个行政村,全县总人口170.46 万,城镇化率50.25%。县域内有铁路、高速公路、国道,交通较发达。曹县属欠发达平原区农业县,农业产值占全县国内生产总值(GDP)的10.60%,耕地面积占总面积的70.74%。村庄数量多、分布零散,土地集约利用水平较低,2018 年农村人均建设用地面积为183 m2,户均宅基地面积为451 m2。曹县电子商务产业发展迅速,是全国十大电商发展典型激励县。近年来曹县开展新型农村社区建设,部分村庄已合并。本研究以2018 年土地利用变更数据中的1 134 个村庄为研究对象,城中村不考虑。研究区域见图1。

图1 研究区位置Figure 1 The location of the study area

1.2 数据及来源

①2018 年土地利用变更调查成果,来自曹县自然资源和规划局,从中提取村庄等矢量数据;②地质灾害图,来自曹县自然资源和规划局,以获取地质灾害数据;③村镇地籍数据,来自曹县自然资源和规划局,以获取村庄宅基地数据;④耕地地力评价数据库,来自曹县农业农村局,以获取耕地地力数据;⑤降雨量数据,来自中国科学院资源环境科学与数据中心网站;⑥社会经济和人口数据,来自统计年鉴、曹县公安局及实地调查。

1.3 研究思路

村庄空间分布和组合整体上反映所在区域的自然、经济和社会特征,是自然和人文要素相互协调、耦合作用的结果[15]。自然和区位适宜是村庄发展的重要条件,也是村庄布局、乡村空间重构的必要因素[16]。土地节约集约利用是我国人多地少国情下的必由之路,而村庄是乡村空间重构的基本单位,综合考虑村庄发展和我国人多地少的基本国情,乡村空间重构研究思路如下:以行政村为评价单元,首先从适宜性和集约性2 个维度评价村庄布局的合理性;适宜性评价从自然适宜和区位适宜维度考虑,集约性评价从空间集聚、建设集约和经济集聚维度考虑;再构建耦合协调度模型,测算各村庄适宜性和集约性的耦合协调度;基于适宜性、集约性和耦合协调性水平进行乡村空间重构,提出村庄布局优化类型(图2)。

图2 研究思路Figure 2 Research design

1.4 村庄布局适宜性评价方法

1.4.1 指标体系构建

村庄布局是否合理与其所在地的适宜性程度高度相关。本研究从自然适宜和区位适宜2 个维度构建村庄布局适宜性评价指标体系(表1)。

表1 村庄布局适宜性评价指标体系Table 1 Evaluation index system of the suitability of village layout

自然适宜是村庄形成和发展的本底条件。水资源和耕地资源是人们生产生活和社会经济发展的物质基础,其越丰富,越利于村庄形成和发展,而易发生自然灾害的区域则不利于村庄发展。曹县是北方平原农业县,地面水资源和耕地资源较丰富,但空间分布存在差异,降雨量和地质灾害情况也有空间差异。选取距水系距离等5 个指标评价村庄自然适宜性。

区位适宜是村庄发展的重要条件。距县城、建制镇、高速路口距离和邻近道路等级反映村庄便利性和区位适宜性。村庄距各因素距离越近或等级越高,交通越便利,生活越方便,发展潜力越大,区位条件越优越,村庄适宜性越高。曹县交通较发达,境内有高速公路和各级别公路,各村邻近道路的级别不同,到城区和镇驻地距离不同,区位条件有差异。选取距县城距离等4个指标评价村庄区位适宜性。

1.4.2 适宜性评价方法

村庄布局适宜性评价采用多因素综合评价法,包括指标权重确定、指标量化和综合评价。

准则层自然条件和区位条件均是村庄发展的重要条件,本研究认为两者同等重要。层次分析法是定性与定量相结合的权重确定方法,在多因素综合评价中应用广泛[10,23],可信度较高。本研究采用层次分析法确定准则层下各指标权重,主要步骤:①参考相关文献(表1),考虑研究区特点,两两比较各评价指标对村庄布局和发展的相对重要性,构造判断矩阵;②求解矩阵最大特征根和对应特征向量,计算重要性排序得到权重分配;③进行一致性检验。综合准则层和指标权重,计算得到指标综合权重,结果见表1。

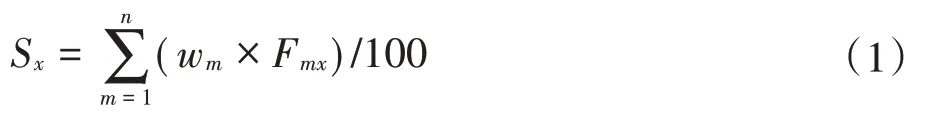

考虑村庄发展对自然条件的要求,参考文献[8,24],结合曹县状况,采用赋值法量化各指标,量化标准见表1。采用加权求和法计算村庄综合适宜性指数,如公式(1)所示。

式中:Sx为村庄x的综合适宜性指数;wm为m指标的综合权重;Fmx为村庄x的m指标量化值;n为评价指标总数。

基于村庄综合适宜性指数Sx,运用ArcGIS 10.2软件,采用自然断点法将村庄综合适宜性划分高、中、低3个等级。

1.5 村庄用地集约性评价方法

1.5.1 指标体系构建

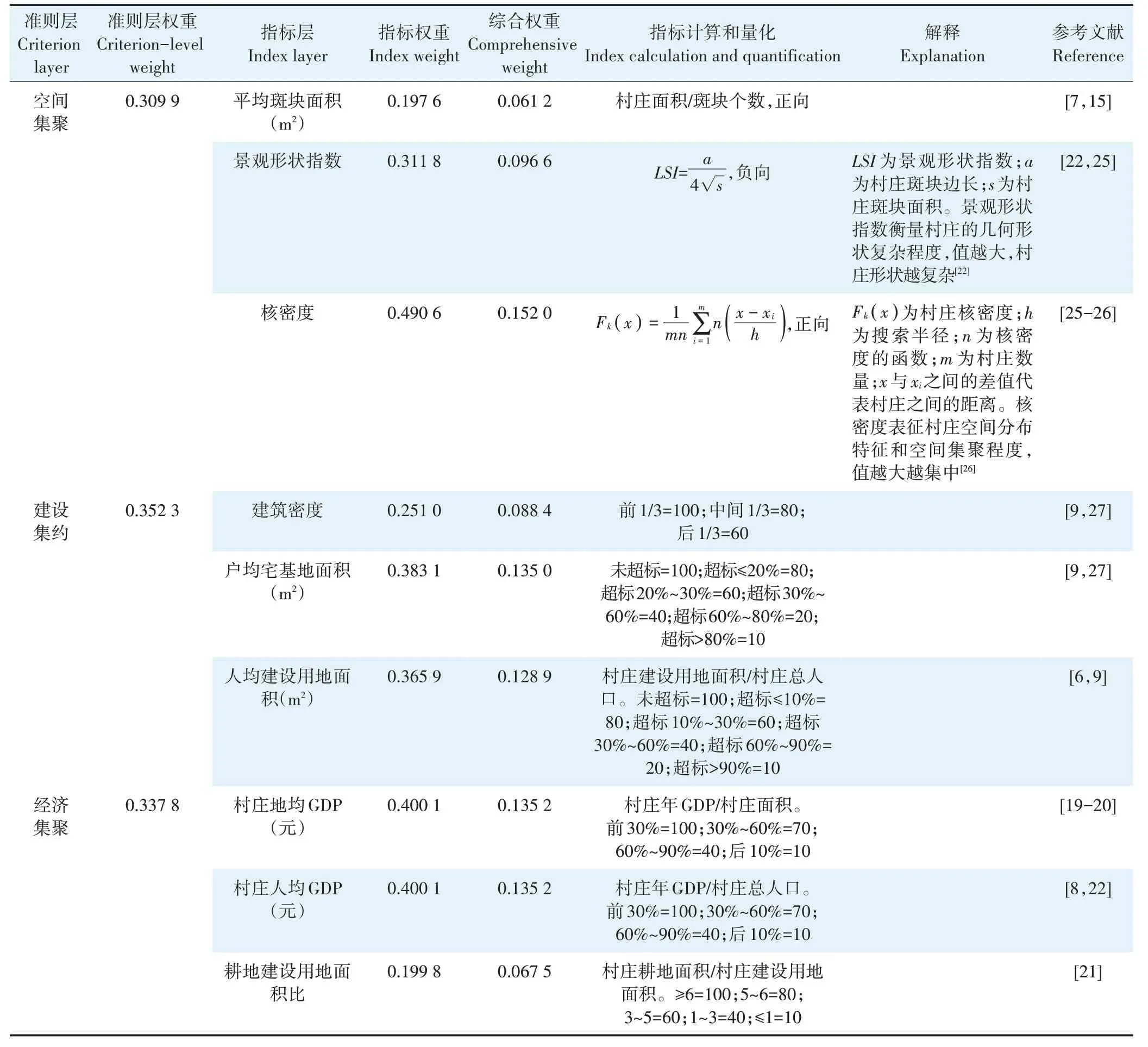

在我国建设节约型社会的背景下,土地节约集约利用是必然选择。村庄用地集约化水平高低是乡村空间重构的重要因素。本研究从空间集聚、建设集约和经济集聚3 个维度选择指标构建村庄用地集约评价指标体系,见表2。

表2 村庄用地集约性评价指标体系Table 2 Evaluation index system of the intensive use of village land

村庄平均斑块面积等景观格局指标是村庄空间集聚和土地集约利用的重要体现。平均斑块面积越大,村庄越集中、集聚,用地集约水平越高。景观形状指数越大,村庄形状越不规则,用地集约化水平越低。核密度反映斑块空间集中程度,其值越大,村庄分布越集中、集聚。曹县是平原农业县,村庄数量多、布局分散,村庄用地斑块数量、形状、核密度等差异较大。选取该3个指标评价村庄空间集聚水平。

村庄建筑密度、户均宅基地和人均建设用地面积是村庄发展、建设和用地集约的重要体现。建筑密度越大,村庄建设投入越高,用地越集约。户均宅基地和人均建设用地面积越小,村庄用地越节约,土地集约水平越高。曹县村庄数量和农村人口较多,村庄建筑密度、人均建设用地面积和户均宅基地面积差异较大。选取该3个指标评价村庄建设集约水平。

GDP 等经济指标体现村庄经济集聚水平。村庄地均GDP、人均GDP 越高,经济发展水平越高,经济集聚水平越高。村庄建设用地既满足村民生活需求,又服务于农业生产。耕地建设用地面积比越大,建设用地服务农业生产能力越高,建设用地越节约、集聚。曹县各镇、各村的地均GDP、人均GDP 和耕地建设用地面积比3个指标差异较大。选取该3个指标评价村庄经济集聚水平。

1.5.2 集约性评价方法

集约性评价方法同村庄布局适宜性评价。指标权重确定采用层次分析法,结果如表2所示。

空间集聚指数采用极差法进行量化,以消除评价指标数据量纲影响,见公式(2)。

式中:Zij代表第i村庄的第j个指标的空间聚集指数;xij代表第i村庄的第j个指标值,xjmax和xjmin分别代表j指标的最大值和最小值。

建设集约和经济集聚各指标量化采用赋值法。

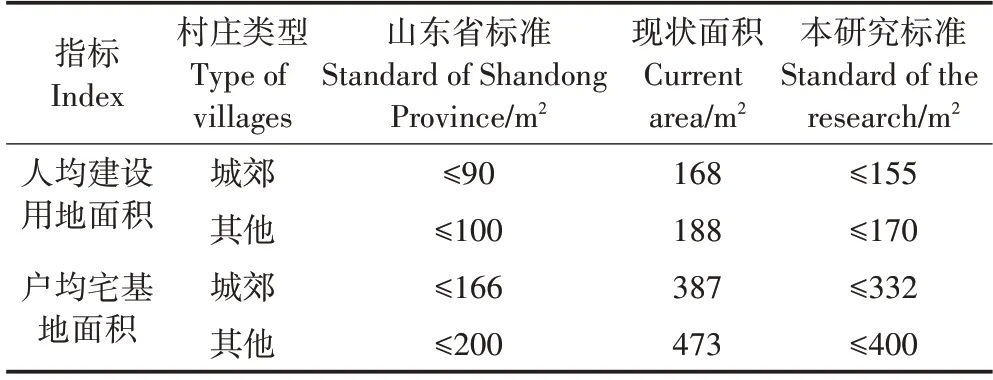

参考文献[11,17,21],结合曹县状况,确定量化标准(表2)。《山东省建设用地控制标准(2019)》规定了村庄户均宅基地和人均建设用地面积标准(表3)。曹县2018 年农村人均建设用地面积:城郊村168 m2、其他村188 m2;户均宅基地面积:城郊村387 m2、其他村473 m2,为现行标准的1.87~2.37倍。考虑研究区的现实情况,并体现村庄差异,适当提高人均建设用地、户均宅基地面积的标准值(表3)。

表3 村庄用地面积标准Table 3 Land area standards for villages

采用加权求和法计算集约性指数Ix;运用ArcGIS 10.2 软件,采用自然断点法划分级别为高、中、低3 个等级。

1.6 乡村空间重构方法

1.6.1 耦合协调度模型构建

“耦合”最初为物理学概念,指两个及以上的系统在自身和外界的作用下,彼此影响、相互协调的动态关系。耦合度用来测量系统间相互作用强弱,耦合协调度用来衡量同一时期的不同区域间各系统彼此协调的一致性程度。耦合协调度模型已成为衡量区域均衡发展的有效方法[28]。本研究在村庄布局适宜性和用地集约评价基础上,构建耦合协调度模型,测度2个评价结果的耦合协调度。计算公式见式(3)、(4)和(5)。

式中:C为适宜性和集约评价的耦合度,测量2个系统相互影响程度;S(x)和I(x)分别为综合适宜性指数和综合集约性指数。T为2 个子系统的综合协调度,α和β为2 个子系统评价指数的待定系数,表征两者的重要度,本研究认为2 个评价重要程度相当,适宜性评价满足村庄发展必然要求,集约性评价满足我国特殊国情需要,两者互为补充,设定α=β=0.5。D为2 个子系统的耦合协调度,衡量2个系统的协同作用。

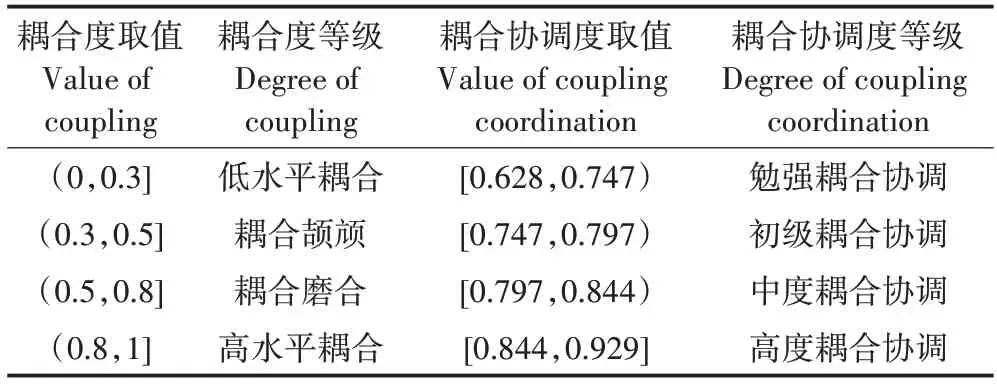

1.6.2 耦合协调度分级方法

借鉴已有研究成果[29-30],确定2个系统的耦合度分级标准,耦合度大于0.8为高水平耦合(表4)。根据耦合协调度集聚特点,采用自然断点法划分等级[15]。

表4 耦合度和耦合协调度分级标准Table 4 Classification standard for coupling degree and coupling coordination degree

1.6.3 乡村空间重构类型划分

对各村庄布局适宜性高低、用地集约水平高低和耦合协调度等级进行排列、组合、排序,识别村庄组合类型,因地制宜提出空间重构建议,在此基础上进行乡村空间构建。

2 结果与分析

2.1 村庄布局适宜性评价

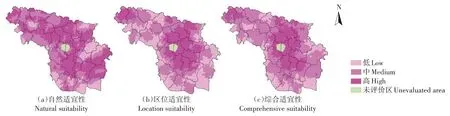

曹县村庄布局适宜性评价结果见表5和图3。村庄自然适宜性指数为0.501~1.000,平均为0.836,总体较高,高适宜村庄数量最多,整体呈北部和中间高、东部和南部边缘低的分布特征。县域北部有东鱼河等河流,中北部有太行堤河和水库,水资源丰富,北部耕地地力等级较高。南部边缘地区地质灾害易发程度较高,东部边缘地区距水系较远。因此,县域北部自然适宜性高于南部,中部高于东部和南部边缘地区。

图3 村庄布局适宜性分布图Figure 3 Distribution map of village layout suitability

表5 村庄布局适宜性评价结果统计Table 5 Statistics of the evaluation results of village layout suitability

村庄区位适宜性指数为0.354~1.000,平均为0.673,中适宜村庄最多,总体呈从中心城区向外递减的分布特征。中心城区附近村庄区位条件优越,交通便利、生活方便、经济发展迅速;济广高速贯穿县域中东部,国道等高级别公路也主要分布在中部、东部、西北部,故中部、东部和西北部区位条件较优;镇驻地村庄区位条件优于普通村庄。由于距中心城区、高速路口、主要国道、建制镇较远,县域边缘村庄区位条件普遍较差。

村庄综合适宜性指数为0.428~0.943,平均为0.755,总体较高,中适宜村庄最多,空间分布特征与区位适宜性较为一致。曹县为平原区,自然条件总体较好,区位条件对村庄布局和发展的影响较显著。在较强的区位适宜性影响下,村庄综合适宜性在中心城区周边村庄最高;西北部的庄寨镇等镇驻地村庄因自然适宜和区位条件较好,综合适宜也较好;其余各镇驻地周边村庄次之;南部县域边界仵楼等镇的村庄最低。

2.2 村庄用地集约性评价

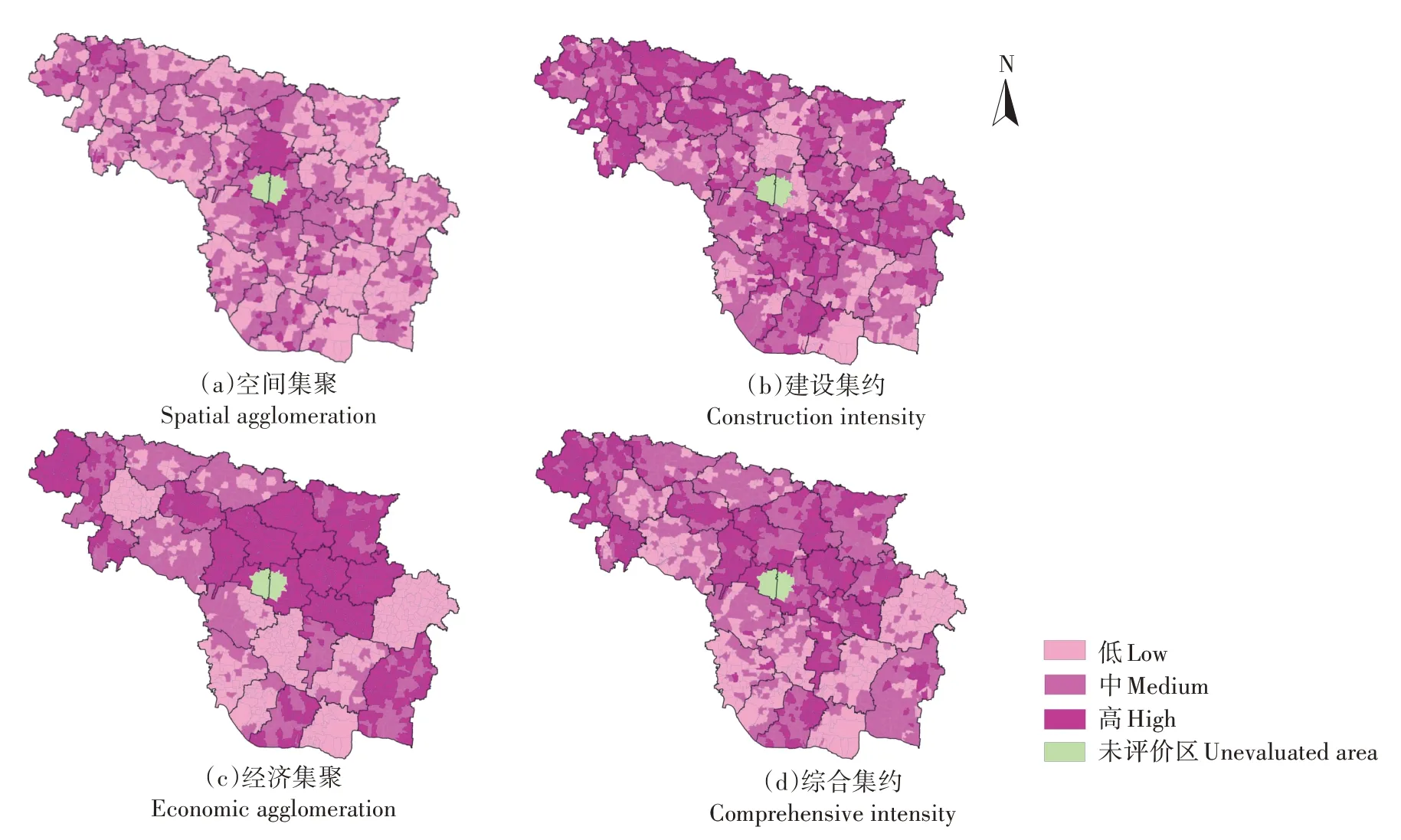

曹县村庄用地集约性评价结果见表6和图4。村庄空间集聚指数为0.077~0.693,平均为0.341,总体较低,中集聚村庄最多。空间集聚呈高、中、低交叉分布,高集聚村庄主要分布在中心城区南北两侧和县域西北部。中心城区周边村庄和西北部少量村庄的斑块面积较大、密度较高、形状规则,集聚性较高;乡村腹地村庄的平均斑块面积、景观形状指数和核密度大小不一;建制镇驻地村庄和其他村庄相比,斑块面积较大、形状较规则、斑块集聚,空间集聚指数略高。因此中心城区南北侧的清荷等街道和县域西北部桃源集等镇的村庄空间集聚指数高于其他镇和街道。

表6 村庄用地集约性评价结果统计Table 6 Statistics of the evaluation results of village land intensive

图4 村庄用地集约性分布图Figure 4 Distribution map of village land intensiveness

村庄建设集约指数为0.226~1.000,平均为0.720,总体较高。曹县村庄用地总体较粗放,相比山东省控制标准,适当提高评价标准,提高后各村建设集约差异显著,但空间上呈高、中、低集约区域交叉、零散分布,无明显高值或低值集聚区域。各镇驻地周边村庄建筑密度较大、户均宅基地面积和人均建设用地面积均相对较小,因此建设集约水平略高于其他村庄。

村庄经济集聚指数为0.160~1.000,平均为0.616。空间差异和集聚性特征显著,呈中部村庄经济集聚性最高、中北部村庄次之、中南部村庄较低的空间特征。经济发达的村庄主要在中心城区周边,区位条件优越,距县城较近,道路交通发达,拥有支撑性产业。西北部村镇近年来乡村产业发展迅速,经济成效显著,因此西北部村镇虽地处曹县边缘,但经济实力较强。

村庄综合集约指数为0.232~0.821,平均0.568。总体集约性一般,呈县城周边高、县域西北和东北部较高、中部偏南区域较低的空间特征。中心城区周边村庄受较优的空间、建设和经济集聚影响,村庄综合集约水平较高。县域西北部集约水平较高的村庄,其建设水平较高、经济实力较强。县域东北部古营集等镇的电商产业发展迅速,提高了区域内村庄经济实力。

2.3 乡村空间重构

2.3.1 耦合协调度评价

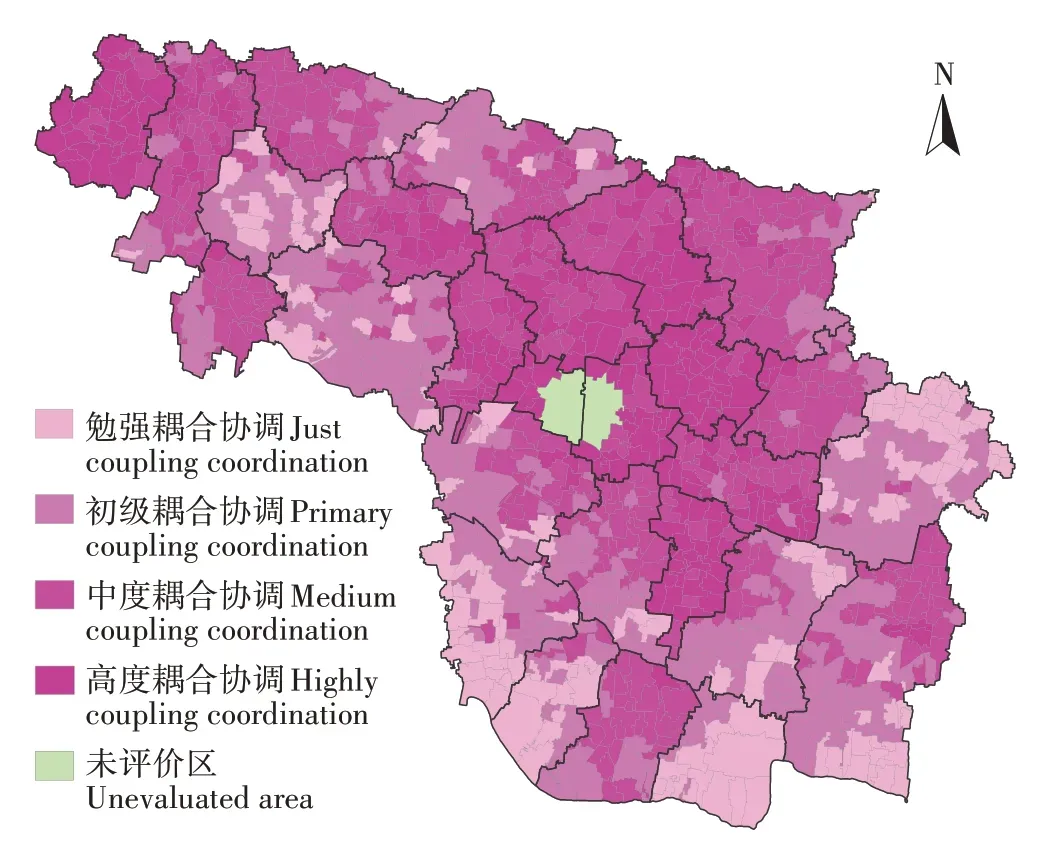

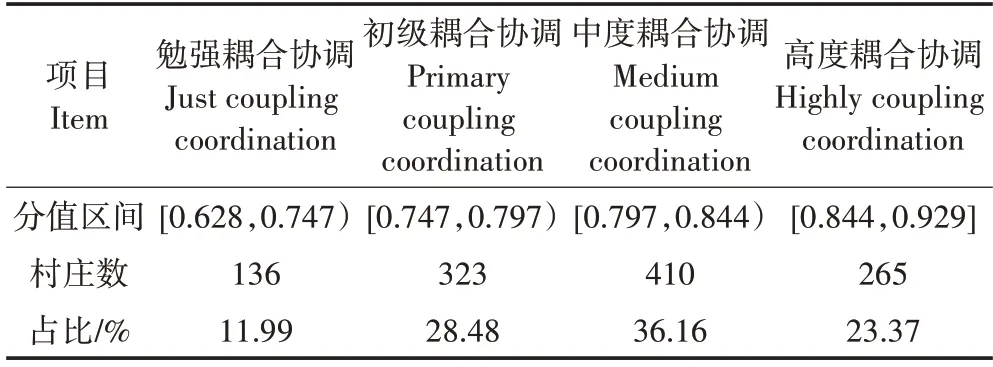

曹县村庄耦合度(C)为0.874~1.000,平均值为0.984,村庄适宜性和集约性关联性高,均为高水平耦合。适宜性和集约性综合协调指数(T)为0.441~0.865,平均值为0.661。耦合协调度(D)为0.628~0.929,平均值为0.806,耦合协调度高。村庄耦合协调度评价结果如表7、图5所示。

图5 耦合协调度分布图Figure 5 Distribution map of coupling and coordination degree

表7 耦合协调度评价结果统计Table 7 Statistics of the evaluation results of coupling and coordination

高度耦合协调村庄265 个,占评价总数的23.37%,主要位于中心城区周边和县域西北部,经济发展和区位条件好、村庄集约化水平高、经济辐射带动能力强,与高经济集聚水平区域分布相似。未来发展中应合理规划,不能盲目扩张。中度耦合协调村庄410 个,占评价总数的36.16%,主要分布在高度耦合协调地区外围,适宜性以高、中水平为主,中集约区域较广,区位条件较优,乡镇企业发展劲头足。勉强耦合协调村庄136 个,占评价总数的11.99%,主要分布在县域南部集约性和适宜性等级均较低的村庄。县域最南部边缘区受自然和区位条件制约,适宜性、集约性水平较低,空间结构不稳定,村庄发展实力较弱,整体耦合协调性较低。其余区域为初级耦合协调区,共323个,占评价总数的28.48%,村庄分布相对分散,以中、低集约为主,村庄发展受限。

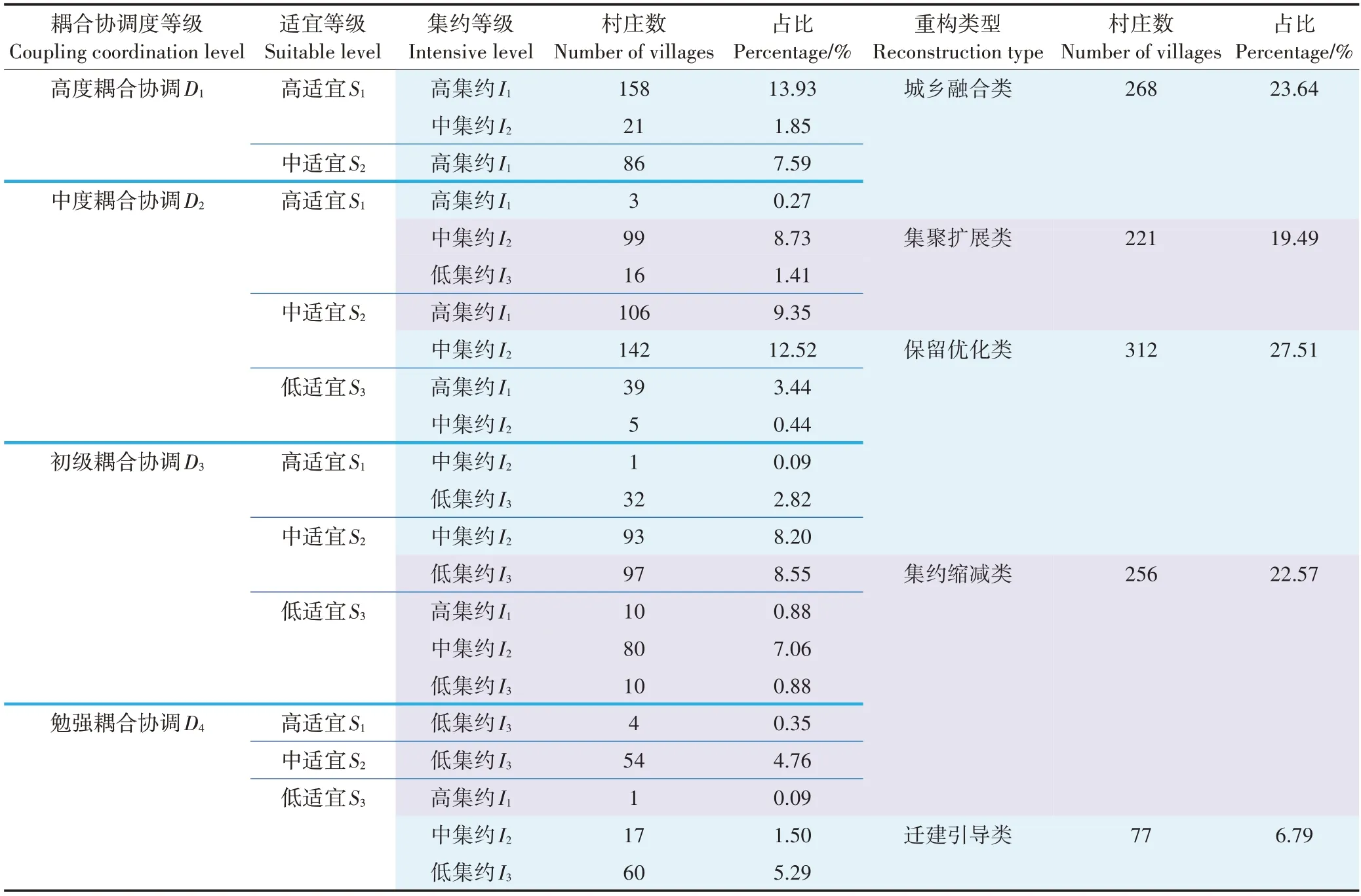

2.3.2 村庄空间重构

依据村庄布局适宜性评价、用地集约性评价和适宜性-集约性耦合协调评价结果,进行村庄类型的排列、组合,共22 种。同时考虑村庄空间分布和发展规律,重构乡村空间,确定城乡融合类、集聚扩展类、保留优化类、集约缩减类和迁建引导类5 种乡村空间重构类型(表8、图6)。

图6 乡村空间重构类型分布图Figure 6 Distribution map of the types of rural spatial reconstruction

表8 乡村空间重构类型统计Table 8 Statistics of the types of rural spatial reconstruction

城乡融合类村庄268 个,位于中心城区附近或经济发展强劲的县域西北部,耦合协调度、适宜性和集约性水平都很高。该类村庄城镇集聚效应显著,呈现城市聚落形态,逐步向城镇转型,基础服务设施与城镇共享。村庄区位条件好,农民多从事二三产业工作。应坚持“以城带乡”理念,加快向城镇用地、新型城镇集聚区过渡,并作为中心向外辐射,带动周边区域发展,加强与城区基础设施和公共服务共享。应加快编制村庄建设规划,控制村庄用地扩张,分离产业用地和居住用地,建设新型生活社区,提高建设容积率,改善基础设施条件和居住环境。县域西北部的庄寨镇可以继续发展电商和板材产业,争取早日成为曹县副中心城市。

集聚扩展类村庄221 个,靠近城乡融合类村庄,中度耦合协调水平,适宜性和集约水平较高。该类村庄人口规模较大、基础设施较齐全、经济发展实力较强。应进一步打造集约、紧凑的村庄格局,提升村庄向心力,成为区域核心的同时,向多方向延展,形成辐射能力强的次一级村庄中心。应以此类村庄为中心,规划生活社区和产业园区,完善基础设施和公共设施,吸引周边村民集中居住,吸引相关企业投资,提供就业岗位,鼓励村民发展电商。

保留优化类村庄312 个,数量最多,主要分布在集约缩减类和集聚扩展类村庄之间,分布较广且连片。此类村庄人口规模较小,基础设施一般,布局较分散,未来较长时间内依然为乡村化形态。应尊重村庄发展规律,条件相对较好、有特色的村庄大力开发新业态,条件较差的村庄应控制扩张,整合现有资源,改善环境条件。如侯集回族等镇的部分村庄灯泡加工业较为有名,可借此优势引进相关人才,发展灯饰加工、零售、批发行业,带领村民致富。

集约缩减类村庄256 个,主要分布于保留优化类村庄外围,适宜性和集约性水平中等偏下,耦合协调性为初级、勉强水平,基础设施较落后,宅基地和农房闲置率高。可实行有偿退出机制,促进闲置宅基地退出、流转,控制村庄扩张,做到村庄集约、节约、减量布局。退出的宅基地可复垦、补充耕地,也可复绿、建设公园,改善生活环境,还可转为产业用地、产业用房,发展新兴产业,鼓励村民开设网店,吸引人员返乡创业。

迁建引导类村庄77 个,数量最少,主要分布在县域南部边缘,适宜性和集约水平低、勉强耦合协调,经济发展和区位条件差。此类村庄应限制新建,考虑现实条件引导村庄逐步归并、搬迁,引导农民自愿退出宅基地和农房,移居城乡融合类或保留优化类村庄,改善村民生活环境和居住条件。迁入地发展二三产业,增加就业机会,提高农民收入。引导农民自愿流转农地,发展规模农业,退出的宅基地可复耕复绿,发展特色农业和休闲农业等产业。

3 讨论

统筹城乡发展、优化乡村空间布局是乡村振兴的重要目标,节约集约、因地制宜重构乡村空间格局是分类推进乡村振兴的重要途径。曹县是典型平原农区,村庄数量多、分布零散,空心化现象较为严重,农村人均建设用地和户均宅基地面积均超过山东省控制标准,土地集约利用潜力巨大。因而,亟需分析各村庄的自然和区位条件,厘清土地集约利用水平差异,重构乡村空间,实现乡村分类振兴。本研究统筹考虑村庄布局适宜性和用地集约性,构建耦合协调度模型重构乡村空间,提出优化和发展建议。研究结果对曹县合理确定村庄发展类型、分类推进乡村振兴、科学编制国土空间规划和提高土地节约集约利用水平具有重要意义。

指标体系构建合理与否是评价结果科学性的关键。本研究针对研究区为平原农区的特点,结合研究区的特殊性,考虑指标重要性程度和数据获取难易程度,选取评价指标,建立指标体系。在选择自然、区位、经济发展、耕地资源等因素的基础上,将景观格局指标引入村庄集约评价中,揭示村庄空间集聚水平和布局特点,将村庄用地集约视为空间集聚、建设集约和经济集聚的综合体。研究结果合理可靠,符合当地实际。本研究引入耦合协调度模型,以耦合适宜性和集约性确定乡村空间重构类型,而非简单组合,使得村庄分类更有依据。乡村空间重构是一个系统性工程,涉及自然环境、土地利用、经济水平、村民意愿和风俗习惯等多方面因素。村民意愿、风俗习惯等主观因素难以量化,数据不易收集,本研究暂未考虑。部分经济指标无村庄数据,受数据可获取性的限制,研究中以镇为单位计算。今后将加强村民意愿、经济发展等指标的调查、量化,使评价结果更精准,从而提出更可行、更具体的乡村空间重构建议。

本研究提出的乡村空间重构类型和方案适用于平原地区,评价指标选取时不考虑地形地势等因素对村庄分布的影响,其他地区的乡村空间重构应充分考虑区域特点,指标选取应有针对性,重构类型的确定和优化方案的提出应因地制宜。此外,本研究未充分考虑周边县(市、区)对曹县最外围区域的辐射影响,在未来的研究中可适当考虑。目前,曹县部分村庄已合并,大型社区建设正在开展,区域经济发展水平提升。当研究区的环境和条件变化时应及时调整县域乡村空间重构方案。由于评价指标和研究方法有限,目前的乡村空间重构类型和方案仍较宏观,各重构类型所涵盖的村庄之间仍存在差异,之后可对重构方案细化,深入实地调查各村庄情况,征询当地人士的意见,根据实际情况调整空间重构类型和方案,尽可能做到细致和微观。

4 结论

本研究以典型平原农区曹县为研究区,构建指标体系评价村庄布局适宜性和用地集约性,构建耦合协调度模型评价村庄适宜性与用地集约性的耦合协调度,识别村庄重构类型,重构乡村空间格局,从而分类推动乡村空间优化和乡村振兴。主要得出以下结论:

(1)曹县村庄综合适宜性较高,以中、高适宜为主。中心城区周边的村庄距县城距离近适宜性最高;县域西北部村庄道路交通条件优越、耕地条件也较好,适宜性也较高;各镇驻地周边村庄次之;县域南部边界的部分村庄适宜性最低。区位适宜性高低对综合适宜性的影响较显著,中心城区、各镇驻地和县域西北部区位条件较优,其适宜性也较高。

(2)曹县村庄综合集约水平一般。中心城区附近村庄由于区位条件较好、适宜性较高、经济发展水平较高,其集约水平最高;县域西北部部分村庄因适宜性较好、经济发展水平高,村庄集中分布形成了集聚效应,其集约水平也较高;县域中南部村庄集约水平较低。综合集约水平受空间集聚水平和经济发展水平的影响大,曹县综合集约水平受其制约。

(3)曹县村庄适宜性和集约性高水平耦合,耦合协调度较高,有勉强耦合协调、初级耦合协调、中度耦合协调和高度耦合协调4 个等级,中度耦合协调村庄数量最多。耦合协调度最高的村庄位于适宜性和集聚水平高、经济和区位条件好的中心城区周边和县域西北部;耦合协调度较低的村庄位于区位和经济条件差、适宜性和集聚水平低的县域南部边缘地区。耦合协调度分布规律与适宜性、集约性、经济和区位条件分布较一致。

(4)本研究提出城乡融合类、集聚扩展类、保留优化类、集约缩减类和迁建引导类5 种乡村空间重构类型,其中保留优化类村庄数量最多,城乡融合类村庄次之,迁建引导类村庄最少。各重构类型的空间分布与经济发展水平、未来发展规划趋势一致。针对5 种空间重构类型,分别提出建设新型生活社区、逐步向城镇转型,加快产业园区规划、发展电商产业,发展灯饰加工、零售、批发产业,退出宅基地复垦、复绿、转化,发展规模农业、特色农业、休闲农业等未来发展的规划与建议。