合肥都市圈农地利用变化及其驱动机制

2022-03-30吴九兴

戴 云,吴九兴

(安徽师范大学地理与旅游学院,安徽·芜湖 241002)

20世纪以来,伴随着全球变暖、生态恶化、土地退化等问题的加剧,许多国家与国际组织愈发关心全球环境问题。土地利用变化作为全球环境变化的一部分,已成为全球范围内广泛关注的焦点[1]。国外学者主要围绕气候与生态环境问题展开,国内学者较为关注农地利用变化相关问题。具体而言,国内关于农地利用变化的研究文献主要集中于变化特征、变化强度,耕地或林地等单一类型的农地变化[2]。部分学者从产业结构调整、城镇化水平、城乡人口流转等方面研究各因素对农地利用变化的影响[3-4],如在驱动因子选择上创新性地引入城市辐射力和耕地保护政策因子构建驱动机制模型[5]、引入空间自相关因子研究区域农地利用变化驱动力以提高土地利用格局分析精度[2]、采用灰色关联法研究发现2004—2016年华北平原农地利用程度综合指数和复种指数呈下降趋势[6]、选取从“规模农地”等概念出发探讨中西部地区和山区、库区的农村变化[7]。

安徽省是农业大省,也是粮食主产区,其中合肥都市圈是安徽省城市化和粮食生产的重要区域,研究农地利用变化意义重大。因此,文章采用2006—2018年合肥都市圈农地利用数据和社会经济数据,分析都市圈农地利用的时空变化与投入产出特征,选取自然环境和社会经济因子,构建多元回归模型,探究农地利用变化的驱动机制,提出有关农地资源保护与可持续利用的政策建议。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

合肥都市圈是由安徽省合肥市及其周边城市组成的,包括合肥市、淮南市、六安市、滁州市、芜湖市、马鞍山市、蚌埠市以及桐城市(县级市),位于东经115°21′~119°12′,北纬 30°38′~33°13′。土地总面积 5.69 万km2,区域面积占全省总面积的40.6%,人口占全省的43.2%;2019年,合肥都市圈地区生产总值23402亿元,财政收入3440.7亿元。有关数据及其来源,可作如下说明:土地利用数据,如农用地面积、耕地面积、粮食播种面积、农业机械总动力、农用化肥使用量、农林牧渔业从业人员数目、农业产值、粮食产量、经济生产总值、固定资产投资额、城镇化率等,均来源于2007—2019年《安徽统计年鉴》。

1.2 研究方法

农地面积变化是反映农地利用变化总体趋势的主要方面。农地利用面积变化,可用变化幅度指标刻画,其计算公式:

式中:Lk表示农用地总的变化幅度;La为研究初期农用地面;Lb为研究末期农用地面积。

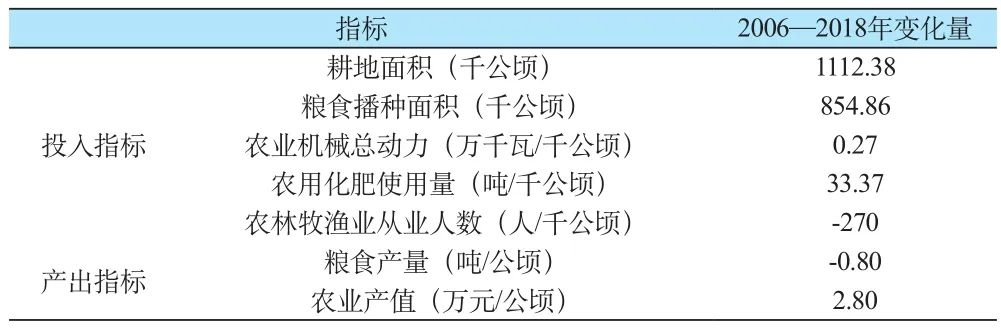

变化速度反映和比较农地利用变化的区域差异,其计算公式:

式中:Ls表示农地利用面积的年变化;T表示研究时段;La和Lb含义同上。

2 合肥都市圈农地利用的时空变化特征

2.1 合肥都市圈农地利用的时序特征

2006—2018 年合肥都市圈农用地数量总体呈递减趋势,共计减少86.17千公顷,变化幅度为-1.76%,变化速度为-0.44%。总体上:区域内农地数量减少速度为先快后慢,2010—2014年减少量最多,共减少63.78千公顷,变化幅度和变化速度分别为-1.33%和-0.33%。2006—2010共减少2.90千公顷,其变化幅度和变化速度相对较慢,分别为-0.04%和-0.01%。

合肥都市圈的城镇化发展及社会经济增长,成为农地数量变化的主要原因。2006年,安徽省政府提出合肥要提高经济辐射力,以带动周边城市发展,形成有竞争力的城市经济圈。2006—2010年合肥都市圈城镇化发展刚起步,农用地转化为建设用地速度未达峰值;2010—2014年合肥都市圈迎来城镇化发展的黄金时期,城市边界向外空前扩张,土地资源需求量急剧增加,城市周边的农用地成为建设用地的首要来源[8],四年间农用地共计减少63.78千公顷。安徽省的粮食安全与耕地保护压力非常大,促使政府大幅度提高农地利用效率以及减缓农地减少速度。

2.2 合肥都市圈农地利用的空间特征

表1显示:2006—2018年间,合肥都市圈农用地减少量集中分布于合肥市和芜湖市;2006—2010年间合肥都市圈内,除滁州市与六安市外,各地级市农地面积均有减少。芜湖市农地面积减少量最多,为24.53千公顷;马鞍山农地面积减少量最少,为8.25千公顷;滁州市农地数量增加明显,为29.61千公顷。2011年8月,安徽省撤销地级巢湖市,设立县级巢湖市,原巢湖市所辖的一区四县分别划归合肥、芜湖、马鞍山市管辖[9],合肥市、马鞍山市、芜湖市2010—2014年农地面积有明显增加。2014—2018年间,除淮南市(增加233.52千公顷)与六安市(减少235.36千公顷)以外,合肥都市圈内其他各市农地面积变化幅度较为平缓。2015年12月,国务院批复同意将六安市寿县划归淮南市管辖[8],寿县行政区划面积广阔,并且主要为农用地与未利用地,使得淮南市与六安市的农地利用发生明显变化。

表1 2006—2018年合肥都市圈地级市农地利用变化特征Table 1 Characteristics of agricultural land utilization in prefecture-level cities in Hefei Metropolitan Area from 2006 to 2018

3 合肥都市圈农地利用的投入产出特征

3.1 合肥都市圈农地利用的投入特征

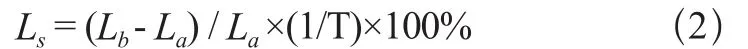

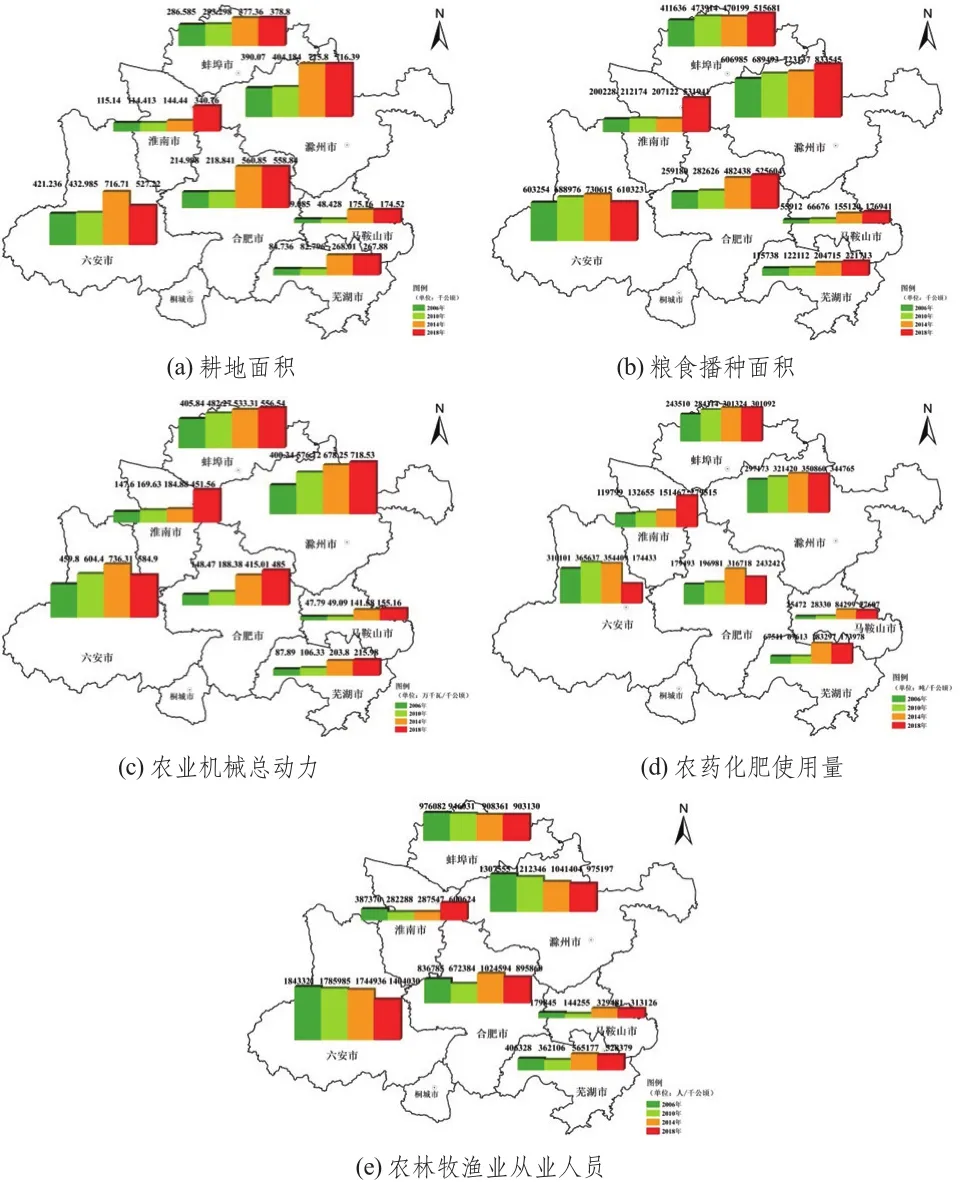

2006年以来,合肥都市圈内农村经济不断发展,都市圈内农户依据家庭特征、收益目标和承包地状况,重新配置土地、资本和劳动等要素[10-13]。因此,选取耕地面积和粮食播种面积为土地投入指标;农业机械总动力和农药化肥使用量为资本投入指标;农林渔从业人员数量为劳动力投入指标。表2显示:2006—2018年间合肥都市圈内除了农林牧渔业从业人数呈减少趋势外,其他农地利用投入量总体呈上升趋势。2006—2018年间,合肥都市圈内耕地面积共增加1112.38千公顷,粮食播种面积增加了854.86千公顷,大量新增耕地用于种植粮食作物。区域内单位面积农业机械总动力、农用化肥使用量均有所增加,农林牧渔业从业人数有一定减少(图1)。一方面,政府高度重视耕地保护与粮食安全,以及第二次全国土地调查中数据更加精准,研究期内合肥都市圈耕地面积与粮食播种面积有所增加。另一方面,随着城镇化快速发展、农地流转范围扩大、农业机械化水平提高,农地集约利用变化显著,大量农村劳动力进城务工,区域农林牧渔业从业人数有所减少。

图1 合肥都市圈内各地级市不同时期各投入要素变化图Fig.1 Input feature change map in Hefei Metropolitan Area in different periods

表2 2006—2018年合肥都市圈农地利用投入产出变化表Table 2 Change table of input-output changes in agricultural land utilization in Hefei Metropolitan Area from 2006 to 2018

3.2 合肥都市圈农地利用的产出特征

农地利用产出是衡量农地利用效率的重要指标。在合肥都市圈内,农用地多为耕地,主要种植粮食作物,故选取农业产值与粮食产量作为表达农地利用产出的主要指标。

2018年,合肥都市圈共生产粮食1955.16万吨,占全省粮食总产量的49.89%;农业产值总计2193.08亿元,占全省农业生产总值46.93%。2006—2018年,合肥都市圈内,单位面积粮食产量有所减少,减幅较小;单位面积农业生产总值呈递增趋势,且增幅显著。2014—2018年,合肥都市圈内单位面积粮食产量变化率最为明显,为-8.48%。2006—2018年间,合肥都市圈单位农业产值增长速度为先快后慢,2006—2010年变化率最大,为59.22%,并逐渐趋于平缓。

4 合肥都市圈农地利用变化的驱动机制

4.1 农地利用变化驱动因素定性分析

2006—2018 年合肥都市圈农地利用在时间、空间、投入和产出方面都发生了较大变化。农地利用变化是多种因素共同作用的结果,主要分为自然环境和社会经济两大类。

4.1.1 自然环境因素驱动

气候、地形、土壤、水文、植被等是构成农地利用变化自然驱动因素的重要因子,有些甚至起决定性作用。合肥都市圈的地势为西高东低,中部和东部主要为平原、丘陵地形,这一定程度上影响了区域内农用地布局。合肥都市圈地处亚热带季风气候区,夏季高温多雨,降水充沛。长江、淮河两大水系流经区域,水网密布,水资源丰富。2006—2018年间,气候、地形、土壤、水文等因素变化较小,自然因素对农地利用变化存在一定影响,其中气候因素对农业产出有较大的影响[14]。

4.1.2 社会经济因素驱动

在短期内,农地利用变化显著主要受社会经济因素影响,包括人口、经济、市场、科技和政策因素。

(1)人口变化。城镇化吸引大量农村人口进城务工,城市常住人口持续增加,农村从业人口不断减少[15]。安徽省城镇人口由2006年的1367.88万人增长至2018年的2312.60万人。新增城镇人口需要大量建设用地,而城镇周边的农用地成为主要供地来源。

(2)经济增长。经济发展是农地利用变化一大因素。2006—2018年,合肥都市圈经济生产总值从3716.26亿增加至19857.31亿,农村居民人均收入由4170.07元增加至18589.97元。一方面,农业与国民经济密切相关,政府出台各类惠农政策,支持农业发展;另一方面,农民收入增加后,进一步增加农业投入,扩大农作物种植范围,提高农地利用程度。

(3)市场变化。市场是推动农地利用变化的重要动力[16]。近年来,曾出现个别农作物价格波动特别大的现象,次年农民就会相应扩大该作物的种植面积,而且种植传统粮食作物的农用地正逐步向种植经济作物、养殖水产转变。

(4)科技进步。科技发展推动大型收割机、播种机投入使用,使得水稻、小麦等作物的播种与收割变得便捷。因此,人们更倾向于选择种植大宗作物,加强地块完整度,以更有利于农业机械运作。农作物品种改良、病虫害防治水平提高、土地整治技术进步、农田水利设施建设、盐碱地改造等均有助于推动现代农业发展。

(5)政策制度。2016年,安徽省开展“三变”改革试点,经过试点实践,有效盘活农村资源、资产、资金,激活农民土地承包经营权,促进农业增效、农民增收。2018年,国土资源部发布《关于<全面实行永久基本农田特殊保护>的通知》,确保到2020年全国永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩(约103万km2)。多项农地保护政策的颁布实施,对保护农地资源有积极作用。

4.2 农地利用变化驱动因素定量分析

一般来看,农地利用变化的驱动因素包括人口数量、经济发展、城市化水平、农业科技水平、国家及地方政策等。由于政策对土地利用变化的影响难以量化[17],本文未将政策因素纳入回归模型。

4.2.1 变量选取及估计结果

本文选取2006—2018年合肥都市圈GDP(X1)、固定资产投资额(X2)、农业机械总动力(X3)、城镇化率(X4)、农林牧渔业从业人员(X5)等指标作为自变量,农用地面积(Y)作为因变量构建回归模型。其中:“GDP”反映合肥都市圈经济状况;“固定资产投资额”反映全社会固定资产投资情况[18];“农业机械化水平(机械总动力/播种面积)”代表农业科技水平;“城镇化率”用城镇常住人口与总常住人口比值表示。解释变量与农用地面积变化的回归结果,见表3。

表3 合肥都市圈农用地面积变化的影响因素回归估计结果Table 3 Regression estimation results of influencing factors of agricultural land area change in Hefei Metropolitan Area

4.2.2 估计结果分析

表3显示:(1)GDP、农业机械总动力、农林牧渔业从业人员与农用地面积呈正相关。这三个解释变量的值越大,则农用地面积的变化越大。经济发展、农地资源集约利用效率提高有利于保护农用地,促进农地资源可持续利用。(2)固定资产投资和城镇化率的系数为分别为-0.0304和-0.0112,这两个解释变量对农用地的面积变化起反向作用,且作用较为显著。城市边界快速扩张、无序开发建设用地、过度投资固定资产,占用了大量城市周边土地,导致农用地面积减少。

5 结论与建议

5.1 结论

(1)2006—2018年合肥都市圈农用地数量呈递减状态,共减少86.173千公顷。不同地级市间农地利用变化的数量、幅度、速度存在明显差异。

(2)受国家政策与社会经济发展水平影响,合肥都市圈农地面积减少经历了先快后慢的过程,由于行政区划的变更和社会经济存在差距,部分地级市农地变化差异较为明显。合肥都市圈内大量农村人口进城务工,农业从业人员数不断减少,但近年来,农业产值不断增加,第一产业飞速发展。

(4)2006—2018年由于人口、经济、科技与政府政策因素共同作用,合肥都市圈农地利用的变化明显。社会经济因素是农地利用变化的主要驱动因素,其中人均GDP、粮食播种面积单产与农用地面积呈正相关,而城镇化率和固定资产投资与农地面积呈负相关。经济发展、农地资源集约化利用均有助于增加农业投入,扩大农地面积;农用地面积减少的主要原因为城市化发展以及建设用地扩张。

5.2 建议

(1)加强耕地资源保护力度。未来合肥都市圈在城镇化发展中,要妥善处理开发与保护的关系,严格控制城市边界扩张速度,注重保护永久基本农田,贯彻耕地占补平衡政策,加大督察力度,确保新增耕地真实、准确,维持农业生产持续、稳定、健康发展。

(2)促进农业科技发展,提高农地利用率。提高合肥都市圈内农地利用集约化、农业生产机械化、农地流转效益水平,推动农业科技成果转化。加大农业投入,构建以公益为主、政府主导、科研院所与市场化主体积极参与的农业技术推广体系。

(3)加强圈内城市间的分工合作。都市圈内各地级市的产业各具特色,应结合自身优势,合理规划产业结构,加强城市间合作,形成区域联合、共享资源、互补优势、产业联动、融合发展。