农业结构转型对乡村景观与居民满意度的影响*

——以重庆九岭村为例

2022-03-30谭少华胡瑶瑶

杨 春,谭少华,岳 翰,胡瑶瑶

引言

近几十年来,我国快速城市化和工业化进程促进了乡村农业产业结构、耕种生产方式、空间组织和乡村人居环境发生巨大转变,乡村发展步入农业现代化转型升级的新阶段[1]。其中,农业结构调整成为当前乡村转型发展的重要引擎,针对农业结构失衡、发展粗放、农业点面源污染和竞争力弱等问题进行农业产业结构和生产布局调整,依托现代化农业生产科技、装备和组织方式促进农业专业化和规模化精细发展[2]。2017年中央一号文件明确强调现代农业化转型发展在确保国家粮食安全基础上,要紧密围绕市场需求推进农业供给侧改革。与此同时,相较于平原地区的农业规模经济,山地地区的土地资源紧缺、小分散和琐碎化的地理制约因素造成山地农业发展面临农业生产成高和传统粮油等大宗农产品价格低的“双重挤压”,使得山地乡村地区的经济发展和居民生活质量处于弱势境况。因此,基于农产品非粮化的“增效提质”需求必将促进乡村农业产业结构调整,倒逼山地农用地利用方式向集约化、规模化和专业化方向发展,使得山地乡村地区分散和琐碎化的农业生产与平原地区一样可以获得农业规模经济和专业化经营,发挥现代化农业生产的集群效应,促使农产品增效提质。但,我们也应清晰地认识到部分乡村地区在通过调整农业结构类型以满足多样化的物质、文化和景观需求同时,也滋生了农业化学污染、农业结构单一、乡村特色丧失、景观均质化、景观空间被侵占和地域美学丧失等问题,造成乡村农业发展与环境保护的二元悖论。

显然,乡村地区的农业结构调整必将引起乡村景观和乡村经济社会的再次重构,乡村农业结构、景观特征和功能正经历从生产空间到消费空间,从田园景观到后田园景观的转型发展,许多城市边缘区和具有土地、环境资源优势的乡村开始不断通过农业产业结构调整,选择不同的农业种植/养殖类型来促使乡村景观改变、经济收入增加和人居环境品质改善以获得最大的生活满意度[3]。国内外有关农业转型与居民福祉、农业转型与乡村景观演变、乡村景观分类评价和乡村景观优化实践的研究很多,主要集中在乡村土地利用及农业转变对乡村景观格局和功能的影响、乡村景观分类与评价、乡村景观旅游和乡村景观规划、乡村景观优化与重构、乡村景观治理及乡村景观发展模式等方面[4-8],积累了较多的知识基础和理论方法。例如,李二玲等认为专业村和农业生产集群会促进乡村一、二和三产的融合发展,形成集生产—生态—休闲—旅游—服务体验等多功能为一体的农业景观[9]。任婷婷等从农业转型视角分析了西安都市区周边两类典型农村农业转型对居民生活福祉的影响,提出农业结构转型对提升当地农户生活福祉具有积极影响[10]。综上所述,笔者认为山地地区乡村农产品“增效提质”需求会直接促进农业结构调整向专业化、规模化精细方向发展,引致乡村景观的多功能再造,并促进乡村居民生活质量提升,因此聚焦农业结构转型对乡村景观变化和居民生活满意度的影响对促进山地乡村转型发展和居民生活满意度提升具有重要意义。但当前鲜有研究从农业结构转型角度来深入分析农业转型对乡村景观和居民生活满意度的影响,尤其是针对农业结构调整、乡村景观与居民生活满意度的“三位一体”耦合关系及其内在逻辑。而且,当前针对农业转型对景观演变影响的研究仍集中在平原地区和城市、县域等大尺度范围,对山地复杂地形地貌和村域尺度的乡村实证影响仍缺乏案例支撑,掩盖了最能反映山地乡村农业结构调整的内部影响动态和转变逻辑。同时,我国农村土地制度和农业生产模式以农户家庭为单位,农业结构转变以及景观格局变化将直接影响农户行为和生活质量,从村域尺度开展该项研究可以更加有效地剖析农业结构转型对山地乡村景观及居民生活满意度的影响。

据此,本文以传统粮食种植向林果经济和乡村旅游转变的山地乡村九岭村为例,基于规划一手实时资料,通过GIS遥感、野外实地填图和实地半结构访谈等相结合的方法,分析山地乡村欠发达地区农业结构转型对山地乡村景观变化和居民生活满意度的影响作用,为我国山地乡村振兴和居民福祉提升提供依据。

1 研究内容与方法

1.1 研究区概况

开州区地处重庆市渝东北生态涵养区,毗邻万州、达州和云阳,是典型的山地城市。从全域农业发展情况来看,2018年粮食播种面积173.37万亩,粮食总产量57.21万吨,属于典型的农业、畜牧业发展区。由于地形地貌条件复杂,开州区坡耕地(坡度大于15°)占比超过36%,大部分耕地以传统粮油生产为主,同时受到发达地区人口劳动力吸引,外出务工劳动力输出大,老龄留守人口多,全区耕地撂荒现象严重,属于社会经济欠发达地区。随着近年开州区城市化的快速发展、土地流转和乡村旅游兴起等影响,引起了城区周边部分乡村农业类型发生转变,由传统水稻、玉米和油菜等粮食种植转向果业、蔬菜、药材种植及旅游观赏等都市休闲农业转变。与此同时,转变的农业结构也引起部分山地乡村景观发生变化,形成规模化、专业化的现代农业种植观赏区,与山地复杂地形地貌和自然景观结合衍生出具有农业—自然—人文景观优势的乡村旅游节点,对乡村居民生产、生活带来很大影响。其中,九岭村作为“高坡地形中传统粮食种植”向规模化、专业化的“果业经济和乡村旅游”转型的典型村,对于山地农业结构转型研究具有代表性意义。

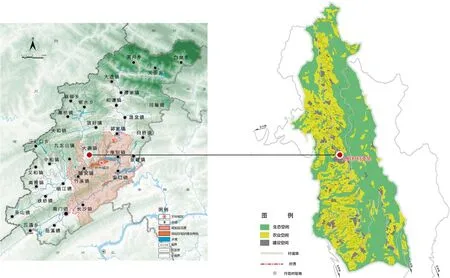

九岭村隶属开州区大德镇,毗邻汉丰湖北侧,距离中心城区18km,村域海拔介于280m~1185.0m之间,垂直高差大,整体地势东南低西北高,多沟壑和山脉,中部地势平坦,田园、溪流、池塘阡陌交错,北部海拔高,坡度大,形成了丰富的地形地貌和自然景观资源,是典型的山地乡村(图1)。全村辖设6个小组,共914户,总人口2791人,全村土地面积 8.73km2,以林地(427.06ha)和耕地(320.59ha)为主。2012年以前,全村以水稻、玉米和油菜种植为主,部分农用地地形条件不佳的耕地区域土地撂荒现象严重。自2012年实施土地流转后,在政府政策和农户流转承包驱动下,村域北部和中部少数农户开始发展中药材(玄胡)和林果(翠冠梨)种植,农业结构类型逐渐由单一的粮食种植转向林果经济和中药材种植,农业结构类型多样化,一产收入持续增加。但由于复杂地形地貌制约、个体农户流转混乱和小规模经营种植等原因造成村域农业景观指数差异大,局部地区景观破碎度大,对全域农业景观产生了一定负面影响。

图1 研究区位图

1.2 研究内容

本研究以开州区典型的现代化农业转型山地乡村九岭村为研究对象,研究内容包括:(1)通过GIS、遥感和野外实地填图等方法分析不同地形位下的乡村农业结构类型及其耕地利用方式转变;(2)利用FRAGSTAGS软件测算九岭村景观多样性指数(LDI)、景观破碎度指数(FI)、最大斑块指数(LPI)和聚集度指数(AI)变化;(3)利用构建的居民生活满意度评价指标体系测评九岭村的居民生活满意度指数,识别影响生活满意度的因素;(4)分析农业结构调整、乡村景观变化与居民生活满意度的“三位一体”耦合关系。

1.3 数据来源

研究数据主要包含土地利用现状数据和遥感影像数据、野外调查数据以及社会经济数据三大类:(1)以九岭村土地利用变更调查数据库(二调数据)为底图,结合2012年和2018年TM 遥感影像数据得到2012年和 2018 年农业结构类型分布图;(2)通过野外实地调查,利用ArcGIS10软件人工勾绘填图获得全域景观分类分布图;(3)生活满意度指标数据来源于2018年6月、10月和2019年3月开展的农户半结构访谈,利用调查问卷和公众参与式访谈获取居民生活满意度。按户发放,共计发放75份问卷调查(抽样比例达到29.21%以上),其中回收有效问卷71份,有效率为91.85%。

1.4 研究方法

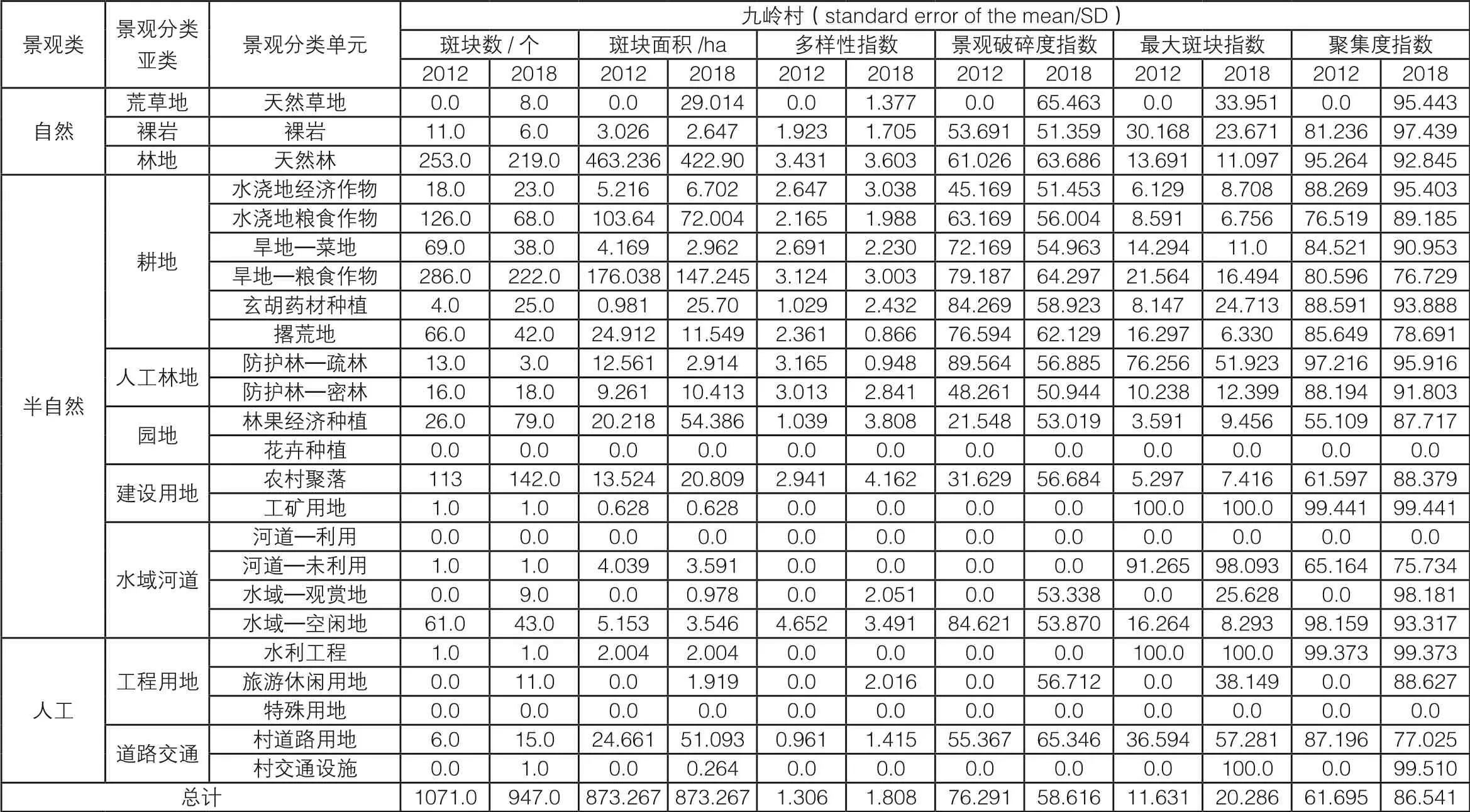

1.4.1 山地乡村景观分类及其景观指数评价流程

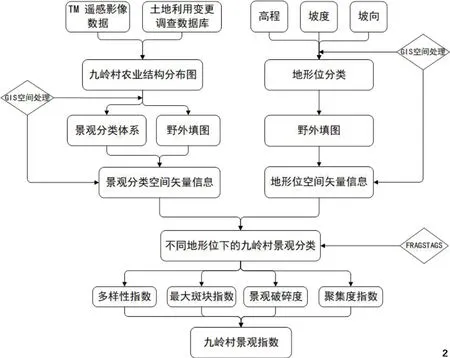

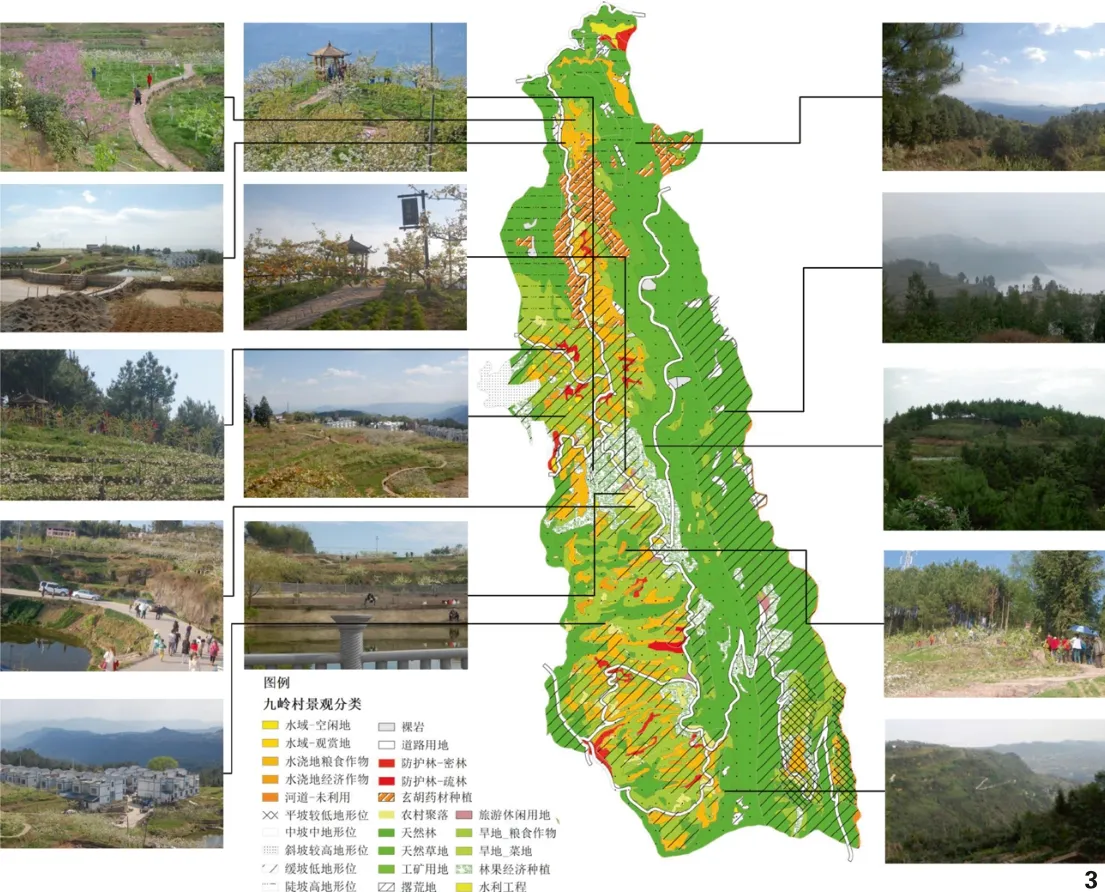

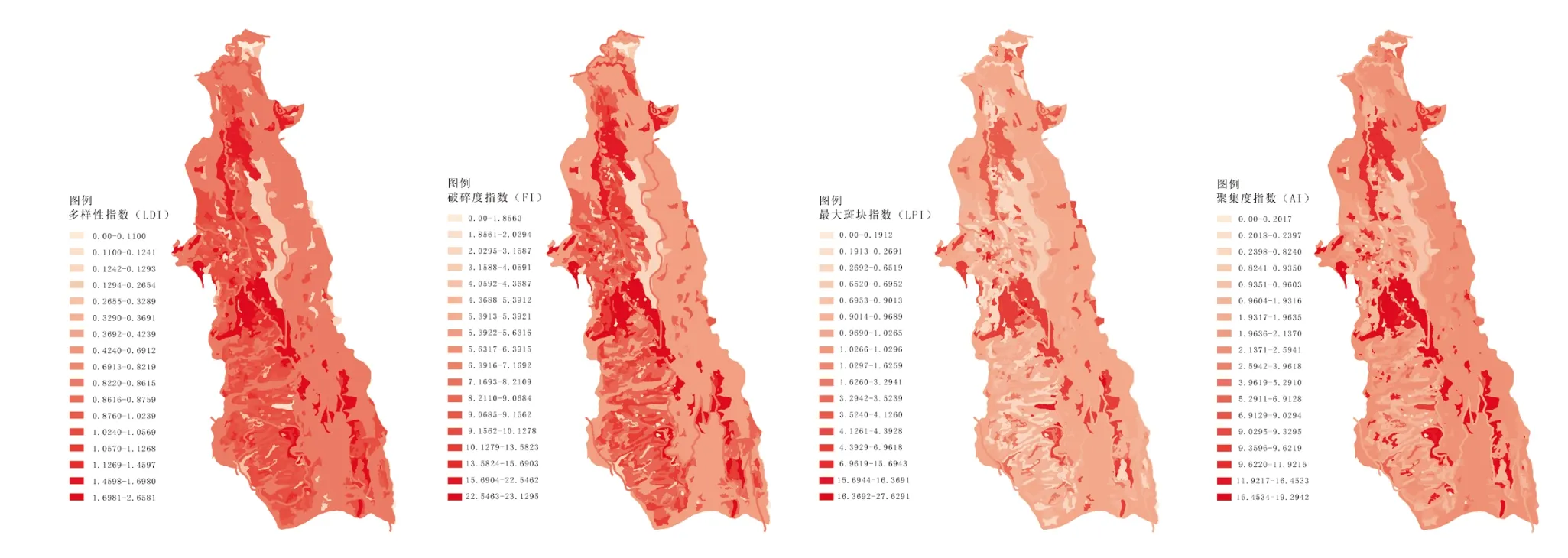

乡村景观是不同景观单元在乡村范围内镶嵌而成的聚落景观、经济景观、文化景观和自然环境景观的复合体,具有特定空间异质性和景观单元特征,是乡村最具生态保护和旅游开发的宝贵资源,兼具经济、社会、生态和美学价值[11]。目前,乡村景观分类流派主要包含大尺度欧洲景观分类、城市森林界面分类系统和景观生态分类三大类[12],而国内乡村景观分类主要在地理学的土地分类基础上,通过土地整理把乡村景观归纳为两大类:一类是根据社会经济活动的影响程度把乡村景观分为自然、半自然和人工等三类;二是基于功能形态分类,将乡村景观划分为景观区、景观类、景观亚类和景观单元4级[13]。例如周华荣通过采用景观类型、景观系、景观组和景观型4级分类体系对新疆沙湾县进行景观分类[14];李振鹏等在借鉴国外景观分类理论和方法基础上,依据功能特征、人类活动对景观干扰程度和空间形态特征提出乡村尺度的景观功能形态分类方法,采用景观区、景观类、景观亚类和景观单元4级分类对乡村景观归类[15]。山地乡村景观随着海拔和地形坡度层层叠进,具有明显的垂直分布层级特征,例如低海拔景观以农田景观为主,中海拔景观具有明显的坡耕地和林地特征,高海拔自然景观以林地景观为主。因此,山地乡村景观分类需考虑垂直维度的山地复杂地形地貌和景观多样性的影响,在等级性和异质性基础上对山地乡村土地单元镶嵌体进行分类,确定相同或不同的山地景观类型[16]。研究立足已有景观分类理论知识和景观指数方法[17]提出山地乡村景观分类及其指数评价流程(图2):(1)在景观类—景观亚类—景观单元功能形态分类基础上[18],通过叠加高程、坡度和坡向形成5种地形地貌特征,包括平坡较低地形位、缓坡低地形位、中坡中地形位、斜坡较高地形位和陡坡高地形位,并根据地形位差异提出3大类10亚类和24小类单元的山地景观特征分类体系,通过GIS平台空间栅格矢量化识别景观分类的空间信息(图3);(2)利用FRAGSTAGS4.2.1对获取的景观分类空间数据进行拓扑计算,获得2012年和2018年的LDI、FI、LPI和AI景观指数(表1)。

表1 2012年和2018年九岭村乡村景观分类及其景观指数统计表

图2 九岭村景观分类及其景观指数评价流程

图3 2018年九岭村景观分类图示

1.4.2 乡村居民生活满意度指标体系构建

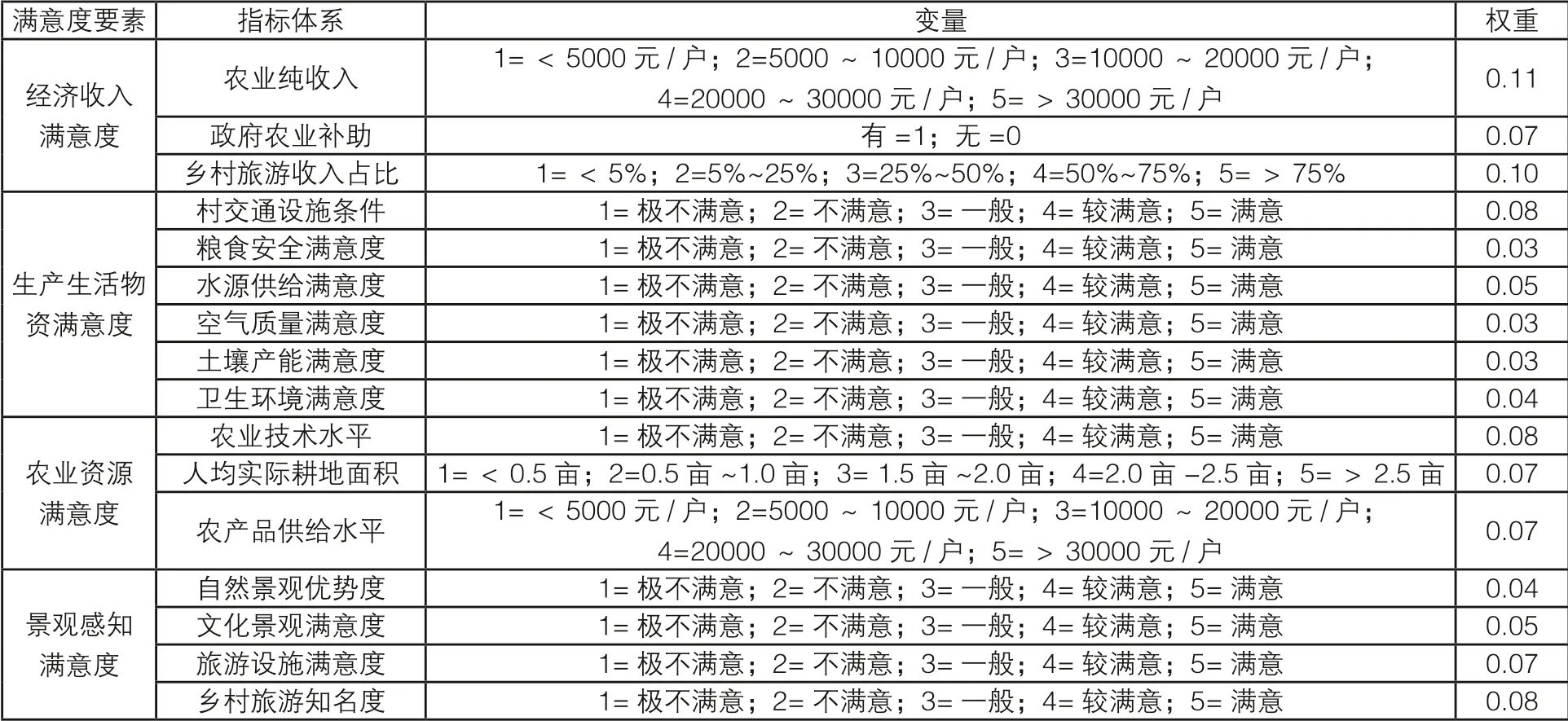

乡村居民生活满意度是乡村居民对生活质量的主观综合判断,与个体人口统计学特征和所处的外部地理单元特征紧密相关,是衡量农村居民生活质量的重要指标[19]。由于我国农村发展仍处于初级阶段,面临农民生活物质满足程度不高、生产力欠发达等现实困境,农村居民生活满意度很大程度上与物质生活条件、经济发展水平等客观物质条件紧密相关,尤其是在山地欠发达农村地区。风笑天等提出农村居民生活满意度必须建立在一定的物质基础上,科学评价满意度需要将客观的物质生活和主观的生活满意结合[20];李丽则进一步构建了山西省农村居民生活满意度评价体系,具体包括收入现状、社会环境、生活环境、工作情况、健康、人际关系、家庭等7个变量[21]。笔者认为农村居民生活满意度应是以农业种植为主的农户通过农业生产获得经济收入、生产生活物质、生态环境和乡村景观改善的主客观评价过程。结合我国山地农村发展现状,研究认为农村居民生活质量的提升主要依赖农业经济收入的提高以及生产生活物资、农业资源和乡村景观环境等基本物质满足的改善,因此研究农业产业和乡村景观选取了16个指标来测度山地农村居民生活满意度,包括经济收入水平、生产及生活资料满意度、农业资源获取满意度以及景观感知满意度4个方面,同时根据研究区农业发展、乡村景观和居民人口学统计特征等实际情况优化调整。例如,经济收入水平在选取农业纯收入和政府农业补助两个评价指标外,进一步结合九岭村乡村旅游实际发展现状,将乡村旅游收入占比纳入指标分析。最后采用熵值法确定各指标的权重系数大小(表2)。

表2 乡村居民生活满意度指标体系表

1.4.3 相关分析模型

相关性是系统之间以及系统内部各要素之间两两变量相互影响的关系大小,是农业结构类型(X)与居民生活满意度(Y)两个系统间各要素因子的联系程度;其相关性r的计算公式:

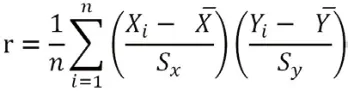

其中,n=1,2,3,4...,为要素数量,r是两个要素群要素X与要素Y的皮尔逊相关系数。利用SPSS.24软件计算九岭村LDI、FI、LPI、AI指数与农业纯收入、政府农业补助、乡村旅游收入占比和村交通设施条件等满意度要素之间的相关性。

2 结果分析

2.1 2012~2018年九岭村农业结构调整

2012~2018年以来,九岭村农业结构调整趋势明显,呈现传统粮油作物播种面积下降,专业化、规模化的林果经济作物明显增加。从农业结构调整的具体内容来看,粮食作物播种面积由2012年的279.678ha下降到2018年的219.249ha,而林果经济、玄胡药材等经济作物播种面积明显增加,增幅达到465.64%。2012年以前,粮油(水稻、小麦、玉米)等粮食作物是九岭村农业种植结构中的绝对主体,二者的播种面积超过其耕地总播种面积的87.46%,到2018年粮油(水稻、小麦、玉米)等粮食作物占比下降到耕地总播种面积的68.38%。整体而言,2012~2018年九岭村农业种植结构发了明显调整,传统农作物播种面积的下降与非粮化农产品的增加表明九岭村农业结构类型正向非粮化的“增效提质”转型方向发展。

九岭村农用地利用呈现小型规模化、专业化发展趋势,非粮化的林果和玄胡种植的规模效应初步显现,随着土地流转的加快,中部地区的农用地更多流入以家庭农户和个体承包为主的新型农业经营主体,使得中部和南部片区的户均种植规模不断增加,不难发现由于规模化、专业化种植催生了村域一大批新型农业经营个体。从实际调查情况来看,九岭村近年通过标准化现代农业生产与示范基地建设,形成了区域知名的绿色无害特色农产品品牌,种植经营规模达到100亩的个体经营户有2家,20亩有5家,并在中部培育了500亩林农产品标准化基地,这些新型经营主体坚持长期规模化、专业化生产,通过不断提升农产品品质和生产技术,围绕农业特色品牌打造高附加值和本地特色的农产品。截至到2018年底,九岭村已实现800亩翠冠梨种植和350亩玄胡药材种植示范基地建设,进一步表明九岭村以家庭农户和个体承包为主的农业生产逐步呈现专业化和规模化趋势。

同时,由于山地乡村农业类型和种植结构易受到海拔、坡度等地貌条件差异影响,农业生产布局、农业种植类型和耕作规模会存在较大差异,从农业结构调整的空间分布差异来看,主要有两个显著特征:(1)存在局部耕地撂荒现象,尤其是在村北部坡耕地大于25°以上区域,撂荒现象最为突出,虽然随着近年农业结构调整部分撂荒地现象得到了改善,但受制于坡耕地和生产成本制约局部的耕地撂荒问题依旧明显。这一结论表明在山地乡村地区耕地撂荒现象与地形、坡度存在明显的相关性,可能的解释原因是由于土地适耕条件复杂和耕种投入的低产出效益导致这部分耕地大多处于撂荒阶段;(2)农业结构调整与地形地貌变化存在很大关联,九岭村随着海拔高度上升农业耕种类型明显发生变化,传统粮油种植86%以上分布在平坡较低地形位、缓坡低地形位和中坡中地形位区域(海拔<800m,耕地坡度<15%),随着海拔高度和坡度增大,农业类型逐渐向林果和高山药材种植过度。这在一定程度上说明九岭村农业结构调整和布局沿着更加契合山地自然条件的方向优化,通过农业结构调整和山地土地利用方式的转变促进九岭村以家庭农户和个体承包为主的专业化、规模化现代农业转型,实现更加合理的农业空间配置。

2.2 2012~2018年九岭村乡村景观指数变化分析

通过测算九岭村2012年和2018年乡村景观指数及其变化值(表3、图4),研究发现农业结构调整前后九岭村的乡村景观指数总体得到提升,由粮食种植变为林果和中药材种植的过程中乡村LDI、LPI和AI指数增加,FI指数降低,其中对平坡较低、缓坡低和中坡中地形位区域的景观影响最为显著。同时,不同的农业类型和结构转变对乡村LDI、FI、LPI 和AI存在显著空间差异影响,2012~2018年九岭村3/4/5/7社乡村景观指数得到较大幅度改善。其原因主要是随着近年不断实施翠冠梨规模种植,形成了专业化、规模化的种植片区,加之翠冠梨具有较好的花季观赏价值,九岭也在乡村旅游发展带动下培育形成了九岭梨海等人工旅游景观。值得注意的是,农业结构转型后虽然整体提升了乡村景观指数,但存在很强的时间季节效应,研究测算的LDI、FI、LPI和AI指数是按照翠冠梨花季和挂果季节的时间段考虑。此外,乡村景观指数变化与农业结构存在很大的空间对应效应,斜坡较高地形位和陡坡高地形位的区域LDI、FI和AI变化幅度最低,这些区域现状景观分布与2012年相比变化较小,都是天然林地、草地和裸岩。平坡较低地形位、缓坡低地形位和中坡中地形位区域的LDI、FI、LPI和AI指数得到了较大改善。一方面,翠冠梨种植主要在地形条件较好的区域布局,随着专业化、规模化的种植片区成型提升了这些区域的LDI、LPI和AI指数,并降低FI指数;另一方面,由于翠冠梨种植、乡村旅游、务工经济带来的经济收入驱动乡村人居环境自主改善,同时政府基础设施投资修建了部分乡村人工旅游景点,建设了“九岭梨海”等具有地方特色的旅游景观点,可以看出“九岭梨海”地区的LDI、FI、LPI和AI指数变化幅度最大(变化值2.658、-23.129、27.629和19.294)。

表3 不同地形位条件下九岭村景观指数变化统计表

图4 九岭村2012~2018年乡村景观指数变化图

2.3 九岭村居民生活满意度提升及其影响因素

不同的农业结构调整和乡村景观变化下农户获得的经济收入、生产生活物资、农业供给资源和景观感知等不同,进而影响农户生活满意度;反之,居民也会根据自身生活满意度差异选择不同的农业耕种类型来改善收入水平、农产品供给和农业景观结构,以增进生活满意度。研究根据乡村居民生活满意度指标体系计算得到九岭村2018年的生活满意度得分,粮食安全满意度(4.831)>空气质量满意度(4.803)>水源供给满意度(4.69)>土壤产能满意度(4.648)>自然景观优势度(4.437)>村交通设施条件(3.944),数值越高表征居民生活满意度越好,农业结构调整后越有利于增进居民生活满意度。同时,研究进一步分析了不同农业结构调整下各指标因子对满意度的影响差异,发现经济收入水平>生产生活物资>乡村景观感知>农业资源,经济收入水平是影响居民生活满意度最显著的评价因子,其中农业纯收入、乡村旅游收入占比、交通设施以及人均实际耕地面积是影响生活满意度的重要因素。具体分析来看,2012年以前,受传统耕作方式及山区基础设施落后影响,农户以家庭为单元耕种传统粮油作物,乡村农业结构和景观单一,使得农产品供给和乡村旅游发展滞后,通过农业结构调整,农户进行翠冠梨和药材混合耕作,将林果经济与乡村旅游结合形成具有一定特色的“农旅”产业,农户经济收入得到较大提升,对居民生活满意度产生一定的积极作用。同时,九岭村地处于较高地形位,道路设施的建设条件复杂,且坡度大,为保证村农产品供给输出和生产生活物资需求输入,对外联系主要依托交通设施通达,因此交通设施成为影响居民生活满意度的重要因素之一。此外,随着农业结构的局部调整,林果和药材种植的高收益吸引了村内农户就地就业,通过土地流转培育了部分成规模的农业生产基地,带来明显的经济效益,刺激了农户对土地的需要,因此人均实际耕地面积对农户生活满意度影响也较大。

2.4 九岭农业结构调整、乡村景观与居民生活满意度的“三位一体”耦合关系

为进一步剖析农业结构调整、乡村景观变化与居民生活满意度的相互关系与耦合机制,利用相关性分析模型计算LDI、FI、LPI和AI指数与居民生活满意度要素的Person系数,分析农业结构调整、乡村景观指数变化与居民生活满意度三位一体的耦合关系,揭示乡村现代农业转型的发展逻辑。即,遵循农产品非粮化的“增效提质”需求促进专业化和规模化的农业结构调整,进而倒逼乡村农用地利用方式转变,并引致乡村景观的多功能再造,促进乡村居民生活质量提升。

2.4.1 农业结构调整下的乡村景观再造

九岭村以家庭农户和个体承包为主的规模化、专业化现代农业种植布局与山地地形地貌景观结合形成了具有山地典型特色的乡村农业—自然景观,全域7个村民小组的农业种植类型因自然条件差异各具特色,共同形成了从南到北的多样化山地农业—自然景观,建成“2+1+2+4”的旅游景观节点布局体系,包括2个标准化种植示范园、1个梨文化展示中心、2条农业—自然旅游步道和4处高山景观节点,实现了一产、三产相辅相成的农旅融合发展。南部凭借梯田农业耕作模式初步建成了以传统粮油种植为主的现代农业景观基地;中部地势平坦区域引进了高品质的林果种植基地建设,培育了规模化的翠冠梨生产基地和李子生产基地,聚集了“九岭梨海”、“梨海农家乐”、“雪梨产业示范基地”和“高山生态社区示范区”等农业旅游资源,具有开州“第一梨园村”的美誉之称,吸引了附近城市居民聚集观赏花海和水果采摘。一年一度的“九岭梨海”花海节更将九岭打造成为区域知名的高山避暑生态农业旅游胜地,截止2018年底九岭全域接待旅游人次实现了10万余人次;村域北部利用优越的自然、生态资源优势,发展形成了以玄胡种植为主的高山避暑服务型生态自然景观。由此可见,九岭村农业结构的调整促进了农用地规模化、专业化利用,通过农用地的改造引发了乡村景观的空间重构,结合自身的自然、生态资源优势形成了具有农业品牌特色的高山农业—自然复合型景观,实现了乡村景观的多功能再造。

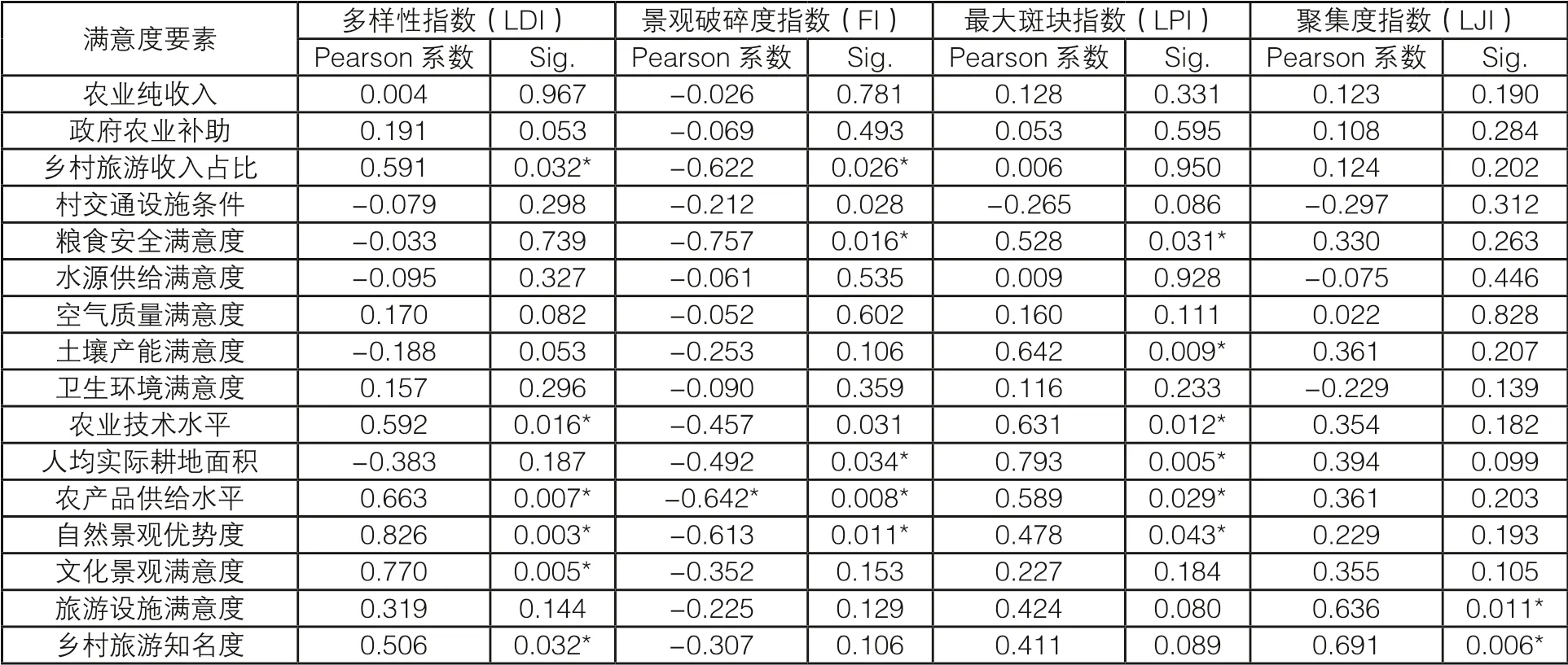

2.4.2 乡村景观变化与居民生活满意度的直接关联

如表4所示,“LDI”仅与乡村旅游收入占比、农业技术水平、自然景观优势度、文化景观优势度和乡村旅游知名度呈现显著正相关性;“FI”与乡村旅游收入占比、粮食安全满意度、人均实际耕地面积、农产品供给水平和自然景观优势度存在显著负相关;“LPI”与粮食安全满意度、土壤产能满意度、农业技术水平、农产品供给水平、自然景观优势度和文化景观优势度呈现显著正相关性;“AI”仅与旅游设施满意度和乡村旅游知名度呈现显著正相关性,而与其他因素不具有显著相关性分析结果(表4)。通过Person相关性分析发现LDI、FI、LPI和AI指数对居民生活满意度具有显著性影响作用,这说明通过农业结构调整后的乡村景观多功能再造在某种程度上直接影响了当地居民生活满意度,尤其是那些具有旅游吸引优势的自然景观和农业景观对增进当地居民生产生活物资满意度、农业资源满意度和景观感知满意度的影响显著。由于乡村农业结构调整过程中农业类型、土地利用及空间布局等引起乡村景观的多功能改造,乡村景观多样性、最大斑块、景观破碎度和聚集度等景观指数得到明显优化,而景观功能和格局的优化会直接促使乡村旅游发展,改善乡村人居环境品质,促进当地居民增收与生活质量提升。反过来,乡村居民又会根据自身所处的生活环境满意程度及偏好选择不同的农业结构与土地种植模式,对乡村景观施加不同的影响,促使乡村景观朝着更具吸引力和满足当地居民需求的方向改变。

表4 九岭村景观指数-居民生活满意度Person相关性分析结果

2.4.3 农业结构调整对乡村景观变化与居民生活满意度的影响机制

伴随专业化、规模化的农业结构调整,九岭村农用地利用方式实现了很大程度上的转变,这种乡村生产要素的再配置引致了乡村社会经济、产业发展模式、空间格局和人居环境的重构,对乡村景观带来了显著性改变,而且这种转变往往会与当前乡村旅游转型模式相结合,促使乡村景观的多功能改造。与此同时,乡村景观的多功能再造在某种程度上直接影响了当地居民生活满意度,尤其是对欠发达乡村地区的生产生活物资满意度、农业资源满意度和景观感知满意度影响显著。研究通过构建“农产品非粮化的增效提质需求推动农业结构调整—农用地利用方式转变(规模化、专业化)—乡村景观的多功能再造—乡村居民生活质量提升”的分析路径揭示农业结构调整对乡村景观变化与居民生活满意度的影响机制,建立农业结构调整、乡村景观与居民生活满意度的“三位一体”耦合关系分析框架。

结论与讨论

研究山地地区农业结构调整对乡村景观与居民生活满意度的影响,对促进山地欠发达地区农业发展、维持山地乡村独特景观以及提升居民生活质量等具有重要意义。以重庆开州区九岭村例,通过GIS遥感、野外实地填图和半结构访谈对山地景观指数变化及居民生活满意度进行测算,分析农业结构调整、乡村景观与居民生活满意度的“三位一体”耦合关系。结果表明:

(1)从农业结构调整特征和景观指数变化结果来看,九岭村农业结构类型正向非粮化的“增效提质”转型方向发展,农业结构调整趋势明显,粮油等传统农产品下降,规模化的林果经济明显增加,农用地利用呈现小型规模化、专业化发展,非粮化的林果和玄胡种植的规模效应初步显现,形成了高附加值和本地特色的农产品品牌。由于农业结构调整受到山地自然条件影响,九岭村农业结构调整具有两个显著特征:即,一方面,受坡耕地和生产成本制约,九岭村局部的耕地撂荒问题依旧明显,尤其是在村北部坡耕地大于25°以上区域;另一方面,山地乡村的农业结构与复杂地形地貌存在关联,具有明显的垂直分布层级规律,说明九岭村农业结构调整和布局沿着更加契合山地自然条件的方向优化,实现了更加合理的农业空间配置。与此同时,农业结构调整对乡村景观变化存在明显影响,这种景观变化趋势具有多级分化特征,必须要考虑空间垂直变化,将地形位要素纳乡村景观变化探讨中。乡村农业结构调整受土地适宜耕作条件影响明显,低产出效益的坡耕地、复杂地形耕种区域景观指数变化不明显,而以林果和药材等规模化种植为主的区域乡村景观指数得到较大幅度提升。值得注意的是,乡村景观容易受到农业耕种季节效应影响,呈现明显的景观短期季节效应,需要进一步关注乡村景观的多样性和时间持续性。

(2)从居民生活满意度影响因子和得分结果来看,农业纯收入、乡村旅游收入占比、交通设施条件以及人均实际耕地面积是影响生活满意度的显著评价因子,这与李丽[21]和康慧[22]等研究结果基本相符。由于我国农村发展仍处于初级阶段,面临农民生活物质满足程度不高、生产力欠发达等现实困境,农村居民生活满意度很大程度上取决于农业耕种获得的经济收入、生产生活物质、农业资源等物资条件,尤其是在山地欠发达农村地区。从最终的满意度得分结果来看,粮食安全满意度、空气质量满意度、水源供给满意度、土壤产能满意度和自然景观优势度等生态本底资源和环境条件得分最好,农业纯收入(2.155)和乡村旅游收入占比(1.761)处于较低水平,表明当前九岭村发展面临的仍是农业发展与居民经济收入问题,尤其是影响居民生活的经济水平。值得一提的是,九岭村的生产生活物资满意度和景观感知满意度的整体评价得分最好,表明九岭村的现状生态本底和资源优势突出,农业转型后乡村景观得到了较大提升,居民在这两方面的感知满意度获益最好。

(3)从农业结构调整、乡村景观与居民生活满意度的“三位一体”耦合关系与影响机制分析来看,以家庭农户和个体承包为主的规模化、专业化现代农业种植布局引发了乡村景观的空间重构,与山地自然条件和生态资源优势结合形成了具有农业品牌特色的高山农业—自然复合型景观,实现了乡村景观的多功能再造。LDI、FI、LPI和AI指数与居民生活满意度要素之间具有较为显著的相关性,表明农业转型后乡村景观指数提升对居民生活满意度有影响作用。研究构建的“农产品非粮化的增效提质需求推动农业结构调整—农用地利用方式转变—乡村景观的多功能再造—乡村居民生活质量提升”的分析路径能够有效揭示农业结构调整对二者的影响机制,即以农产品增效提质为导向的乡村转型需求会促进乡村农业结构调整,进而倒逼乡村农用地利用方式向规模化、专业化方向转变,并引起乡村景观的多功能再造,最终促进居民生活质量提升。

基于农业结构调整对乡村景观变化和居民生活满意度影响结果分析,研究尝试归纳了农业结构调整、乡村景观与居民生活满意度的“三位一体”耦合关系,在乡村发展转型的时代背景下凝练了山地欠发达地区九岭村的现代化农业转型发展模式和实践经验。在切实确保国家粮食综合生产能力的同时,针对山地地区土地资源紧缺、小分散、琐碎化、地理受限和农产品生产成本和价格的“双重挤压”发展困境,如何抓住乡村农业结构调整和乡村振兴战略机遇,实现农业供给侧改革。研究经验指出坚持“农产品增效提质需求”导向,加快推进欠发达地区的农业结构调整,促进山地乡村农用地向以家庭农户和个体承包为主的集约化、专业化和规模化的方向发展,充分凭借自身自然条件和生态资源优势,实现乡村农业—自然复合型景观的多功能再造,促进乡村一产、三产的农旅融合发展,提升乡村居民生活质量与生活福祉。然而,我们也清晰认识到乡村农业结构转型发展更多涉及土地性质、农作物市场调节机制、政策制度、乡村文化和土壤等自然条件因素,研究涉及的讨论视野仅限于尝试建立的解析路径,相较于复杂的影响关系仍需要未来研究的深入探讨。

图、表来源

文中图、表均由作者拍摄或绘制。