中东欧高校中文教育发展比较及推进策略*

2022-03-30吴应辉

高 伟, 吴应辉

(1.中央民族大学 国际教育学院,北京 100081;2.北京语言大学 汉语国际教育研究院,北京 100083)

一、引 言

中东欧是近几年新兴的地缘政治概念,中东欧国家是指冷战时期的东欧国家和波罗的海三国,包括:保加利亚、罗马尼亚、阿尔巴尼亚、波兰、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚、波黑、黑山、北马其顿、克罗地亚、塞尔维亚、立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚,共计16个国家。中东欧国家既是“一带一路”沿线的重要国家,也是“17+1合作”机制中的重要参与国,无论是从历史关系还是当今国际形势发展来看,中东欧各国都是中国的重要合作伙伴。中东欧地区早期的中文教育起源于高校,而早期的中文教育又与汉学发展密不可分。汉学的发展推动了中东欧各国高校中文专业的建立。以往对中东欧高校的中文教育研究较为薄弱,主要呈现3个特点:一是发文数量少,仅14篇文章,涉及9个国家,包括波兰4篇,捷克和拉脱维亚各2篇,保加利亚、阿尔巴尼亚、罗马尼亚、匈牙利、塞尔维亚和克罗地亚6国每个国家1篇,其余国家中文教育研究文献中很少提及高校中文教育;二是内容单一,中东欧国家高校中文教育相关论文的研究内容主要是高校中文教学现状或某一专题的调查研究。如《拉脱维亚大学的汉语教学》(何杰,2000)、《波兰卢布林天主教大学汉语教学状况调查报告》(Kucharski Adrian Mateusz,2017)、《罗马尼亚巴克乌大学汉语教学调查研究》(周阳,2018)、《波兰格但斯克大学汉语教学的现状分析与改进建议》(马可,2021)等,研究都是集中于高校中文教育现状的调查分析,他们大多采取问卷调查获取数据资料,分析一所高校的中文教学情况并提出对策和建议;专题研究主要是对教学内容、教学要素和教学主体的研究,其中包括对课程设置(1)李丛.浅析保加利亚索非亚大学汉语本科专业课程设置[J].鞍山师范学院学报,2009,(3).、语音(2)党春直.捷克查理大学的汉语语音教学实践[C]世界汉语教学学会通讯,2013,(3).、语法(3)奥拉.波兰大学汉语语法教学情况调查研究[D].天津师范大学硕士学位论文,2017.、教学法(4)李浩芹.游戏教学法在维泽梅大学汉语课堂中的应用研究[D].湖北工业大学硕士学位论文,2020.、学生学习(5)伊莲娜.捷克大学生汉语课程满意度调查研究[D].山东大学硕士学位论文,2019;心美.捷克帕拉茨基大学中文专业学生汉语学习情况调查分析[D].天津师范大学硕士学位论文,2018.、教师教学等方面的研究;三是中文教育的区域国别研究缺失,目前尚未发现有以中东欧高校或国别高校比较为内容的研究。本研究尝试使用“全球视野比较法”和“宏观系统分析法”(6)吴应辉.汉语国际传播研究理论与方法[M].北京:中央民族大学出版社,2013.对该地区高校中文教育作为一个整体进行审视,揭示该区域高校中文教育共性和国别特点,以丰富国际中文教育理论体系建设中的区域国别研究(7)吴应辉,梁宇,郭晶,马佳楠.全球中文教学资源现状与展望[J].云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版),2021,(5).。

二、中国与中东欧高校间的教育交流合作促进了中文教育

中国与中东欧高校的教育交流合作始于20世纪50年代,中东欧国家是最早承认新中国并与之建交的国家。1950年,中国政府向中东欧国家派出25名留学生前往保加利亚、捷克、波兰、匈牙利和罗马尼亚5国,学习人文社科及理工科专业,随后中东欧各国也开始向中国派遣留学生学习中国语言文化,他们大多数人成了之后的汉学家或中国文化学者,有的人在所在国开创了中文教育,为早期中文教育在中东欧地区的发展奠定了基础。与此同时,中国也派遣了一批知名学者远赴东欧参与中文专业的建设,朱德熙先生成了保加利亚中文教育的开创者和奠基人,童庆炳教授受教育部委派赴阿尔巴尼亚地拉那大学进行为期3年的中文教学,刘珣先生曾赴塞尔维亚开展中文教育。在双边文化协定的促进下,互派留学生学习对方语言文化,增派学者协助对方开设语言课程,促进了高校语言教学的发展。

2020年,中国和中东欧国家双向留学规模已经超过1万人。中国已同波兰、立陶宛、拉脱维亚、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚、爱沙尼亚签署了互认学历学位协议,与保加利亚、克罗地亚、拉脱维亚、匈牙利、爱沙尼亚、立陶宛、波兰、塞尔维亚、斯洛文尼亚正在执行教育合作协议。中东欧地区有113所高等教育机构开设中文课程,中国有16所高校开设波兰语专业,15所高校开设捷克语专业,7所高校开设罗马尼亚语专业,11所高校开设匈牙利语专业。中国高校已经开展中东欧地区15种语言的教学。

中国与中东欧国家高校之间的合作不断深化,高校之间开展了一些具有创新性的合作模式,如上海交通大学保加利亚中心与“16+1”校园计划,北京外国语大学与波兰雅盖隆大学中东欧研究硕士联合培养计划,深圳大学-诺维萨德大学一带一路图书馆,北京第二外国语学院与爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛高校的培养计划等。一些办学特色接近、优势学科相似的高校还寻求建立各种高校联盟,如由中国-中东欧16所音乐院校组成的中国-中东欧国家音乐院校联盟;由黑山、波兰、塞尔维亚、波黑、北马其顿等国高校组成的“16+1”旅游院校联盟;由天津大学和斯洛伐克技术大学牵头的中国与中欧国家科技创新大学联盟;主要由职业院校参与的中国-中东欧职业教育国际联盟 (中国区)以及中国和波兰高校组成的“一带一路”中波大学联盟等。随着中国与中东欧高校合作的不断加强,语言文化人才也受到关注,中东欧高校中文及相关专业建设发展倍受重视。

三、中东欧高校中文教育现状比较

(一)中文及相关专业数量及分布

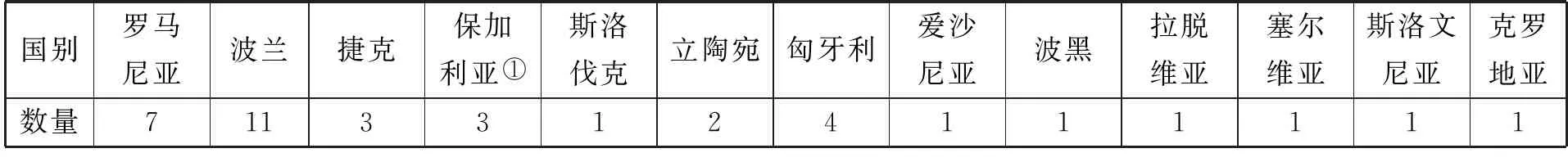

中东欧16国高校共1121所,公立477所,私立644所(8)部分数据参考《中国与中东欧高校合作指南》,中国教育国际交流协会内部资料,2020年11月。。截至2021年,共有113所高等教育机构开设中文课,其中公立高校103所,占公立高校总数的22%,私立高校8所和2所科学院。中东欧高校的中文课程类型主要分为必修课、选修课和兴趣课,必修课有学分要求,选修课又分为专业选修课和公共选修课(二外或三外)。兴趣课一般面向全校开设且不计入学分。高校间的中文教育发展状况差异较大,有的学校中文教育起步早,已开设中文专业,有的高校作为孔子学院下设的教学点或孔子课堂进行中文教学。本文将重点对中东欧各国高校开设中文及相关专业的状况进行比较(见表1)。

表1 中东欧地区开设中文及相关专业数量及分布

中东欧地区13个国家的37所高校开设中文及相关专业,阿尔巴尼亚、黑山和北马其顿3国的中文课程只作为选修课或兴趣课开设。波兰有11所高校开设中文及相关专业,占比30%,是中东欧开设中文及相关专业高校数最多的国家。罗马尼亚开设中文及相关专业高校有7所,仅次于波兰,两国开设中文及相关专业高校数量之和,约占高校总数的50%。匈牙利有4所高校开设中文及相关专业,其次是保加利亚和捷克各3所高校,立陶宛2所高校,其余7个国家每个国家开设中文及相关专业的高校仅1所。中东欧16国开设中文及相关专业高校的平均数量约为2所,远低于中文教育发展较好的国家和地区。吴应辉、王睿昕(2021)的调研结果显示(9)吴应辉,王睿昕.东南亚高校中文及相关专业发展状况比较[J].华文教学与研究,2021,(2).:泰国有58所高校开设中文及相关专业,越南44所,印尼20所,东南亚8国开设中文及相关专业的高校总数为153所,是中东欧16国的4倍。

(二)人才培养层次比较

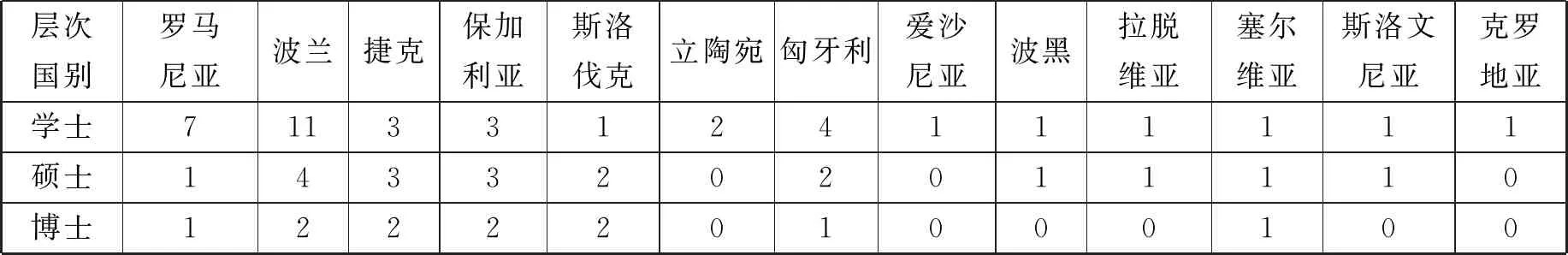

中东欧地区高校的人才培养模式最初为本硕一贯制,即学习专业4~6年获得硕士学位,随着各国相继加入“博洛尼亚进程”(10)博洛尼亚进程(Bologna Process)是29个欧洲国家于1999年在意大利博洛尼亚提出的欧洲高等教育改革计划,该计划的目标是整合欧盟的高教资源,打通教育体制。,为实现区域范围内高等教育评估和学分互认,各国高校纷纷改革,采取新的学位体制,二十一世纪以来各高校人才培养层次大多转化为学士、硕士和博士3级培养体系,也有部分国家两种学位体制并存。中东欧各国建立起中文人才完整培养体系的国家仅占开设中文及相关专业国家数量的54%,16国中有3国未开设中文本科专业、6国尚无中文硕士培养层次、9国没有完整的中文人才培养体系。波兰的11个开设中文及相关专业的高校中,仅有2所高校设有中文博士点,中东欧地区博士人才培养能力无论是从区域还是国别来说都严重不足。以下为中文及相关专业人才培养层次的分类(见表2)。

表2 中东欧高校中文及相关专业人才培养层次数量及分类

(三)中文师资队伍建设情况比较

中东欧高校中文专业的师资由本土中文教师、中国公派教师、华裔短聘、中国汉语教师志愿者和在读的本土硕士研究生组成(见表3),其中公派教师包括使馆教育组选派的中文教师、语合中心中文教师项目的公派教师、台湾地区选派的中文教师。在读的硕士研究生多数是中文专业的本土学生,因为师资不足临时教授本科班的语言和文化课程,也有聘请中国留学生帮助授课的情况,受留学时间限制,一般为短期代课。从整体上看,中东欧高校的本土中文师资数量占比较高,但个别国家师资严重短缺。中东欧各国本土师资平均占70%以上,波黑、捷克、保加利亚和拉脱维亚几国本土师资占比高达80%,这是中东欧地区中文教育自上而下发展影响的结果。其实,每个国家都应重视高校中文专业人才培养以补充本土师资,形成专业发展的良性循环。考门斯基大学为斯洛伐克唯一开设中文及相关专业的高校(另有一所科学院也开设中文专业),拥有本硕博3个中文人才培养层次,截至2020年,本科生数量为43人,硕士14人,博士1人,目前中文专业只有2名本土教师和1名公派教师,教学科研工作量很大,3名教师无法完成7个年级学生的全部课程,不得不聘请在读的硕士研究生承担本科生语言课程的教学工作。中文师资短缺问题严重影响了该国的教学质量。克罗地亚的萨格勒布大学的师资来源丰富,目前全校有7名教师,1名是中国教育部选派的教师,负责语言课的教学,3名是斯洛文尼亚籍的本土中文教师受聘到该校负责讲授中国历史与文化课程,其余3名为培养中的克罗地亚本土教师,负责教授中文专业相关的选修课。中东欧各国语言文化的相似性为中文师资在区域内不同国家就业创造了条件,中东欧各国间中文师资流动或可成为解决中东欧部分国家师资匮乏问题的重要出路。

表3 中东欧13国中文及相关专业师资数量及组成

(四)中东欧各国中文教育特色

中东欧高校的中文教育发展既具有共性也具有显著的国别差异性。有高层次人才培养体系基本完善的国家也有尚未开设中文及相关专业的情况。中文本土师资队伍方面差异也比较明显,例如,波兰的中文教师数量多达67人,而波黑的中文师资只有3人。本土中文教材建设方面差异更大,如罗马尼亚已出版中文本土教材20余部,但仍有63%的中东欧国家本土中文教材出版为空白。通过比较发现,中东欧各国高校的中文教育发展可分为3个阶段,即起步阶段、发展阶段和基本完善阶段。

起步阶段的国家有阿尔巴尼亚、黑山和北马其顿,3国高校尚未开设中文及相关专业,高校的中文课程以选修课和兴趣课为主,师资主要来源于当地孔子学院,使用中国政府捐赠的中文教材,除北马其顿外其余两国均未出版本土教材,本土中文教学资源短缺。

发展阶段的拉脱维亚、波黑和斯洛文尼亚3国高校具备中文及相关专业的硕士培养资格,立陶宛、爱沙尼亚和克罗地亚的高校开设了中文专业,6个国家均具备了专业型中文人才的培养能力,且本土中文师资占比都在70%左右,斯洛文尼亚还有中文师资输出,任教于克罗地亚。在本土教材发展方面,拉脱维亚已出版本土中文教材6本,斯洛文尼亚3本,克罗地亚1本。以上国家高校的中文教育在学科发展、师资培养和教学资源建设方面仍存在较大的发展空间,但已从中文教育的起步阶段进入了发展阶段。

基本完善阶段的国家主要有波兰、匈牙利、罗马尼亚、捷克、保加利亚、斯洛伐克和塞尔维亚7国。波兰有11所高校开设中文及相关本科专业,4所学校具有硕士培养资格,波兰华沙大学和雅盖隆大学可以培养语言学与文学、历史与文化方向的中文相关专业的博士研究生,现有本土高校中文教师41人,是中东欧地区本土教师数量最多的国家。匈牙利是中东欧最早开设中文专业的国家,本土中文师资均已获得博士学位,学历层次高,在罗兰大学东亚系主任、孔子学院院长、著名汉学家郝清新的带领下,出版了一系列的中文本土教材和工具书,匈牙利是21世纪以来中东欧地区本土教材出版最多的国家。罗马尼亚的中文师资总数仅次于波兰,有7所高校开设中文及相关专业,是为数不多的开设汉语语言文学专业的国家(其他国家多为汉学专业)。捷克、保加利亚、斯洛伐克和塞尔维亚4国都具有完整的中文人才培养体系,本土教师占比高,历史上出版过本土中文教材,已基本具备专业型和精英型中文人才的培养条件,有能力推动专业发展和资源建设,进入中文教育发展的良性循环,已进入中文教育发展的基本完善阶段。

四、中东欧高校教育发展存在的问题

(一)中文及相关专业数量少且分布不均衡

高校中文专业教育在中东欧地区起步早但至今未做到各国的全覆盖。阿尔巴尼亚、马其顿和黑山3个国家尚未将中文作为专业在高校开设,无法培养专业化和精英化的中文人才,导致国内本土中文师资来源缺失,只能依靠中国选派的流动性较大的汉语教师或志愿者,教学缺乏可持续性,无法形成中文教育发展的良性循环。中东欧地区开设中文及相关专业的大学共37所,仅占高校总数1121所的0.03%,可以看出,开设中文及相关专业的高校比例极低。除3个尚未设置中文及相关专业的国家外,近一半的国家只有1所高校开设中文及相关专业,中东欧地区中文及相关专业不仅数量少且国别分布不均衡。

(二)学科建设发展缓慢,人才培养体系有待完善

中东欧国家仅罗马尼亚、波兰、捷克、匈牙利、保加利亚、斯洛伐克、塞尔维亚7国拥有基本完善的“本-硕-博”中文人才培养体系,主要集中在中欧和3个巴尔干国家(见表4)。波罗的海三国(11)学界一般根据地理位置、经济水平和合作传统等将匈牙利、波兰、捷克、斯洛伐克称为中欧;保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚、塞尔维亚、黑山、波黑、北马其顿、斯洛文尼亚和阿尔巴尼亚称为巴尔干国家;爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛称为波罗的海三国。尚无高校培养中文及相关专业博士研究生。开设中文硕士专业的10个国家和博士专业的7个国家的11所高校中文教学大多始于20世纪50、60年代,历史悠久,有些大学经历了中文教学的中断和恢复(12)捷克的帕拉斯基大学1948年开设中文课,但不久后中断,于1993年恢复中文教学。,部分学校中文课程开始时间早但近几年才建立中文及相关专业的博士点,如,斯洛伐克的考门斯基大学1988年成立东亚系汉语组教授中文,22年后建立博士点;匈牙利的罗兰大学1923年成立了远东语言文学教研室,进行汉学研究和中文教学,1985年中文由B类专业(社会需要专业)上升到A类专业(重要专业),和一些热门的外语语种(英语、德语、法语、俄语)地位相同(13)曾曦.匈牙利汉语学习者现状分析与对策[D].辽宁师范大学硕士学位论文,2011.。直到2000年才开始中文及相关专业的博士研究生的培养。这些高校都经过了长期的专业发展和经验积累,拥有一定数量的中文本土师资。整体上看,中东欧高等教育中的中文学科发展仍较为缓慢,尚未完全形成中文人才培养和师资供给的良性循环,其他尚无硕博培养资质的高校,中文高层次人才培养力量更为薄弱。

表4 中东欧地区开设中文及相关专业博士学位的高校

(三)高层次人才培养专业化程度不高,与职业融合度较低

中东欧高校开设的中文课程主要分为汉语综合课、语言技能课、文学历史课、国情文化课等几类。本科课程以综合课和听、说、读、写等技能课为主,研究生课程多以文学、历史和翻译为主,博士培养则是在语言文学或汉学的专业方向下,学习者根据自己的研究兴趣确定研究方向,范围较为宽泛。 以保加利亚大特尔诺沃大学的中文人才培养为例,该校于1993年开始开设中文课程,现有本硕博3个培养层次, 本科阶段中文相关专业包括,“应用语言学专业”(两门外语,中文可以选为第一或第二外语)、“保加利亚语言文学教育学与汉语教育学专业”“历史教育学与外语教学专业”,3个专业的中文教学课程均以综合课为主,相关专业知识多以本国语言教授。硕士研究生阶段的专业是“翻译学专业”(一门或两门外语,中文可以选为第一或第二外语),课程主要分为专业知识课程和语言类课程,增加的内容是语言对比研究。大特尔诺沃大学培养的中文相关专业的博士研究生为“欧洲、美洲、非洲、亚洲和澳大利亚人民文学专业”,学生可以选择与中国文学相关的内容进行研究,研究方向丰富多样,如2020年毕业的1名博士研究生的博士论文题目是《中国的神话与宗教》。博士研究方向的选择自主性大,中东欧高校中文相关专业的博士研究生培养缺乏连续性,经常几年才培养出1名研究中文相关方向的学生。高校本科阶段和硕博阶段的人才培养方向大多偏向于语言、文学、历史、翻译等传统的研究领域,课程内容偏向于现代汉语、古代汉语、历史文化等。

语言人才的培养应符合市场规律,随着全球化的发展,语言人才需求多样化,复合型人才将是未来专业培养的目标之一,“汉语+”和“+汉语”等多种形式的中文人才培养将逐渐成为中文人才培养的趋势,中东欧高校的人才培养应紧跟时代,拓宽思路,在原有专业基础上,增加特色专业建设,开设实用性强的课程,例如,商务汉语、经贸汉语、旅游汉语等,激发学生的学习动机,使职业发展成为其中文学习的动力,以增强中文及相关专业的吸引力,扩大招生规模,推动中文教育在中东欧高校的发展。

五、推进中东欧地区中文教育发展的策略

(一)加强区域内部的协作交流

地理位置、语言文化和历史发展轨迹的相似使中东欧国家的中文教育个性中体现共性,各国加入“博洛尼亚进程”(14)16国中目前只有北马其顿和立陶宛未加入“博洛尼亚进程”。以来,高校的中文教育在学制、学位层次、学分互认和人员交流等方面逐渐趋同,向着建立欧洲高等教育区,实现教育一体化的方向发展。中东欧国家中文教育的发展在提高本国中文专业建设能力的同时需符合欧洲教育制度发展的趋势,各国教育政策的制定和颁布、教学资源的利用和开发、课程的规划与建设等具有相似性,推动中东欧各国中文教育的快速发展,需加强区域内部的合作交流。

第一,加强政策法规的交流互鉴。中东欧16国中已有保加利亚、罗马尼亚、塞尔维亚、匈牙利和斯洛文尼亚5国将中文纳入国民教育体系,保加利亚于2020年1月30日在教育部网站公布了一套“中文教学方案”,该方案包括从一年级至十二年级的中文教学内容和教学目标等10个文件(15)https://www.mon.bg/bg/100598.。2012年,匈牙利修改了《国家核心课程》,首次提出将第一外语的语种选择范围限制为英语、德语、法语和中文,2017年5月匈牙利语言考试中心正式发布中文作为第二外语毕业考试大纲。(16)李登贵,高军丽,王衡.匈牙利中文教学资源发展路径构建[J].云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版),2021,(4).在罗马尼亚,学生的中文成绩将被列入高中毕业考试成绩,成为所申请高校成绩考量的一部分内容。吴应辉( 2014) 指出,汉语纳入国民教育体系是助力汉语成为“全球性语言”的关键。中东欧各国应加强相互交流学习,借鉴上述国家的外语教育政策和“中文教学大纲/方案”,推进中文纳入国民教育体系。

第二,推进区域资源共享。区域资源共享包括教学资源的共享、中文人才流动和学术科研成果的交流等方面。多媒体的发展,网络平台的使用,教学资源逐渐由纸质资源为主向纸质资源和数字资源共存发展,为资源共享提供了便利。中东欧各国有其相似的语言文化,除匈牙利语和爱沙尼亚语外均属于印欧语系,塞尔维亚语、克罗地亚语、保加利亚语、捷克语等10国语言同属印欧语系的斯拉夫语族,本土教材的开发是各国中文发展亟待解决的问题,通过对其他国家中文教材的借鉴和改编将是短期内解决教材问题的重要途径。中东欧高校人才培养层次发展不均衡,部分国家尚无能力培养精英型和专业型的中文人才,本土教师来源受限,加强区域人才流动是解决这一问题的重要途径之一,如,克罗地亚的萨格勒布大学就曾聘请3位斯洛文尼亚的中文教师为其开设中国文化课程。此外,科研成果的产出和交流是学科发展、教师教学能力提高的关键,加强各国学术科研的交流与合作,有利于中东欧国家和区域的中文教育发展。

(二)成立“中国—中东欧中文教育联盟”,推动国际中文教育学科建设

中文教育的发展离不开母语国的支持和推动,中东欧中文教育的发展应在区域协作的基础上加强同中国的交流与合作,建立“中国—中东欧中文教育联盟”(下文简称“联盟”),吸纳开设中文及相关专业的中东欧高校和中国国际中文教育学科发展较好的高校作为成员高校。充分发挥联盟这一合作平台,强化各成员高校间的协作,共同推进国际中文教育学科建设;积极推动各自国家出台中文教育政策,制定各国各级中文教学大纲及其他中文教育标准;增加教师交流和培训;开展学术交流和科研合作;研发中东欧通用型和国别本土化教学资源;定期发布中东欧中文教育发展报告;开展中文人才联合培养等。“联盟”为成员国提供交流平台,各学校可自主寻求合作伙伴。

(三)发挥汉学家对中文教育发展的推进作用

中东欧大部分国家早期的中文教育源于汉学的推动。汉学家在学术研究的同时,也教授高校的中国语言和文化课程,当时60%左右国家的师资来源于汉学家,他们培养的中文人才成为最早的中文师资储备力量。如今,汉学家很少参与教学,甚至有些汉学家不会讲中文只能阅读古文文献,各国汉学家断代现象严重,影响了汉学的发展,不利于中国语言文化的传播。汉学家的影响是多方面的,他们能翻译中国文学、历史典籍,提高本国民众对中国语言文化的认知度;具备某一领域丰富的学科理论知识,是资深的中国研究学者。鼓励汉学家将其汉学研究与中文教学相结合,丰富高等教育阶段中文人才培养方向,使博士阶段的人才培养向研究型、专门型人才发展。部分汉学家可以兼任教授高校的历史、文化和翻译等课程,充实本土中文教学师资力量,在推进中文教育发展的同时为汉学研究培养人才。