从新峡遗址再论二里头与东下冯之关系

2022-03-30常怀颖

常怀颖

(中国社会科学院考古研究所)

一

2018年以来,夏文化研究进入了新的阶段。与1980年代不同,除了学术界,公众对夏文化的关注也空前热烈,一时间甚至有“人人争议夏文化”之喻。但喧嚣之余,冷静观察近几年的夏文化研究,研究对象和讨论问题的不平衡现象十分突出。

在二里头文化时期,以中原腹心地区为中心并行存在着多支考古学文化,其中分布于环嵩山地区的二里头文化、古黄河以东的岳石文化、豫北冀南地区的下七垣文化和晋西南地区的二里头文化东下冯类型遗存,分布区域明确,相对年代确定,文化面貌也相对明晰。但在夏文化为公众关注,研究热闹的阶段,岳石文化、下七垣文化和二里头文化东下冯类型却绝少被关注、被提及,与二里头类型和二里头遗址本身所受到的关注,形成了鲜明对比。

这种忽视,在夏文化研究中是较大的疏失。熟悉学术史的学者们不会否认,目前的夏商周考古学研究体系,对于考古学文化的分别和族属对应关系,仍然是在邹衡构建的学术框架之下进行的讨论。在邹衡对夏文化的探索和对二里头文化与夏关联的论证逻辑中,其论证路线是从确定的晚商遗存上溯,首先判定二里冈文化为早商时期的商文化,再进而追溯出下七垣文化的三个类型为商人立国之前不同阶段的遗存。此后,再比较与商人立国之前的下七垣文化同时期的考古学文化,在文献记载的空间范围内寻找不同于下七垣文化、岳石文化的考古学文化,再以能够匹配的高等级遗迹与遗物作为参证,得出二里头文化为夏文化的结论[1]。刘绪更进一步,以二里头文化墓葬与二里冈文化墓葬相比,得出两文化的葬俗差异巨大,当是不同族群的形而上意识差异,反映的是族属认同问题,由此分别夏商[2]。宽泛些说,邹衡与刘绪的论证过程或方法相近,都是由已知追溯未知,由定性的考古学文化以接近排除法的方式探索夏文化。在这一研究范式之下,对于同一时间剖面下不同空间范围内的各种考古学文化的关系判断与研究,就尤为重要。

因此,除非颠覆邹衡的夏商周考古学文化认知与研究体系,重构研究技术路线,对三代考古学文化的研究,仍需在时间和空间角度,以比较和排除的方式辨识不同考古学文化与国族的关系。具体到夏文化研究上来说,若夏文化的研究仅成为对二里头文化二里头类型本身的讨论,则只能置夏文化研究为“自证”式研究,论证也不可避免地变成如何论证“夏文化是夏文化”。因此,夏文化的研究若有突破,除了要有点运气成分的大墓、重要铜器证据被发现外,对二里头文化同时期的周邻文化予以关注,就尤为重要。

回到当前的夏文化研究来看前述四支考古学文化。在既往研究中,二里头文化与夏人关系密切,岳石文化与夷人关系密切,下七垣文化则与未立国的商人相关,唯有二里头文化东下冯类型属于何种人群,甚至是否可以独立,不同学者间分歧巨大。同时,在与二里头时代相同、关系密切的诸考古学文化中,唯有东下冯类型与二里头文化共始终,且在地域上最接近文献所记的夏人活动区域[3]。实际上,1959年徐旭生夏墟调查的计划,除了豫西地区外,另一个重要的地理单元就是晋西南。只不过二里头遗址的发现过于重要,加之盛夏已至,徐旭生未能在晋南进行调查而已[4]。

另一方面,若从夏商之际考古学文化的更替角度观察,东下冯类型的意义也比岳石文化和下七垣文化重要。如果我们从二里冈下层文化的分布看,也唯有原东下冯类型的分布区中有较丰富的二里冈下层文化的遗存,比较二里头与二里冈文化的分布范围可知,二者在西方的分布是基本重合的[5];在岳石文化的分布区和下七垣文化的分布区中,却罕见二里冈下层文化的分布,这个现象与东下冯类型的分布区,形成了鲜明的对比[6]。

在我看来,东下冯类型分布区在二里冈下层阶段为二里冈下层文化所替代的态势并非偶然。反映出二里冈文化对二里头文化的全面替代,也展现了夏代与商代初年对王朝核心区西北边疆的管理战略几乎一脉相承,商王朝在立国后迅速征服、接管了原夏王朝的管理区域。这实是夏商之际考古学文化研究中需要重点关注的问题。

二

东下冯类型是否属于夏文化或者二里头文化,目前至少还存在两种意见。一种意见认为,东下冯类型是二里头文化的一个地方类型。东下冯类型当属于二里头文化,最早由邹衡提出并予以论证[7]。此后发掘者[8]、李伯谦[9]、刘绪[10]等先后有进一步的论证。持这种意见的学者,强调二里头与东下冯两类型的共性,更看重从考古学文化和传世文献记载的夏人活动范围两个方面,在夏代地方统辖关系和夏商分界中,晋西南与豫西的共性。

另一种意见则认为,东下冯类型是一支相对独立的考古学文化,应该称为东下冯文化。东下冯类型应当从二里头文化的地方类型中分出,另做一支考古学文化,最早由郑杰祥提出[11]。此后,张立东在论证“辉卫文化”时赞同郑杰祥的观点,并首次将垣曲丰村H301从东下冯类型中分离出来,归之于二里头类型。这一变动看似很小,但暗含的影响极大。张立东的做法,实际上是将垣曲盆地从东下冯类型的分布区域中划分出来,缩小了东下冯类型的分布范围,将其分布区限于运城盆地以内[12]。这样处理东下冯类型的学术目的,实际上是想表明,夏代豫北“辉卫文化”分布区与晋西南分布有不同的与夏关系密切的国族,可一一通过考古学文化得以识别,而并非是要强调二里头类型与东下冯类型的差异。与张立东的出发点相似,宋豫秦、李亚东也有类似的观点,认为东下冯类型的族属是否为夏人可再考虑,因此二里头文化的划分范围中就可以不包括东下冯类型[13]。

进入新世纪后,于孟洲进一步发展了张、宋二人的设想。他在多篇论文中基于遗迹和遗物的比较,十分系统地论证了“东下冯文化”,也是目前对东下冯类型最深入最全面的研究成果。他认为该文化的形成受二里头文化的强烈影响,但炊器自始至终有特点,与二里头文化属于联盟关系,发展程度不如后者[14]。2002年,张忠培与杨晶在讨论客省庄、三里桥文化的流变时,涉及到东下冯类型的产生问题。张忠培基于单把鬲的分析,认为“与其将东下冯类型归入外来的二里头文化的地方变体,即二里头文化的地方类型,还不如将其视为源于三里桥文化发展出来而受到二里头文化巨大影响的一支考古学文化”[15],这一认识与于孟洲十分接近。新世纪以来,蒋刚、井中伟亦同于说,但在概念的使用和定性问题上,似乎较于孟洲略退一步,更留有余地,创造出“东下冯类型文化”的概念。蒋刚提出“和商文化的关系作类比,认为二里头文化和东下冯类型文化很可能也是一种类似于‘分封联盟’的关系”[16];井中伟在其与王立新联名的教材中依然强调遗迹和随葬品的差别,并提出“东下冯文化中确实含有大量二里头文化的因素,所以将晋西南理解为夏人的重要活动地区甚至是殖民地性质也是可以的”[17]。比较张立东、宋豫秦的出发点,于、蒋、井三位的出发点更多是基于计量统计和遗迹形态的对比,而并非出自夏商文化格局和传世文献。

公允来说,虽然出发点不同,但以上两种认识对二里头类型和东下冯类型的关系,还是有基本的四点共识:

第一,东下冯类型遗存的分期与二里头文化的分期基本可以对应;

第二,东下冯类型遗存与当地的龙山文化之间存在缺环,不是顺序演变的结果,甚至很可能是当地土著遗存,尤其是三里桥文化,受二里头的刺激而形成,这个过程中二里头文化影响很大;

第三,东下冯类型与二里头类型陶器的差别最大处是部分炊器;

第四,东下冯类型遗存的消失与二里头文化几乎同时,也为二里冈文化所替代。

但双方的分歧也是显而易见的,除了对考古学文化、考古学文化的类型如何界定,不同学者因为学术传承、概念理解、秉持立场不同之外,对考古学文化、类型划定所要解决的学术问题是什么,认知并不相同。

以东下冯类型而言,邹衡、李伯谦、刘绪是通过强调东下冯类型与二里头类型的接近,探讨夏代地缘控制格局及传世文献记载与考古学遗存的呼应关联。张立东、宋豫秦虽然强调东下冯、二里头的异,但目的实际上与邹衡等人比较接近,是为了讨论夏代豫北、晋南地区与夏人密切相关的国族,以此探索传世文献记载中的小国族并进行对应。双方结论虽看似截然不同,但研究目的和理路实是相同的。于孟洲、蒋刚、井中伟等将东下冯类型划为文化,在论证路径上更侧重量化和各类遗存的差异比较。于孟洲在2000年的论证虽也讨论到了“唐”人问题,但2010年时,却扬弃旧说,而尝试保持与传世文献记载拟合研究的相对疏离的态度,因此论证目的显然不是为了讨论夏代豫北、晋南的国族。赞同于孟洲观点,并有所婉转的蒋刚、井中伟的论证目的,更接近于氏,而与邹衡等人的初衷明显不同。

虽然研究的目的不同,但各方使用方法的基础却是相近的。就具体问题而言,过分强调二里头遗址与东下冯遗址间的遗迹差别,其实在论证逻辑上是有不周全之处的。某一遗址有无大型夯土基址、环壕和城垣,墓葬葬式的多样性如何,随葬品中有无铜容器、朱砂,随葬酒器多少,与遗址的等级密切相关,不同等级的遗址不具备比较条件。即便是二里头类型内部,二里头遗址与区域中心性聚落的望京楼、大师姑遗址相比,也必然有悬殊的差异,更不用说与基层聚落的对比了。同时,强调二遗址的窑洞建筑、窑洞墓有无,实际也不具备同等比较条件。是否挖设窑洞,与地质条件直接相关,洛阳盆地腹地的地理环境与晋西南中条山西北麓山前地带差别明显。前工业社会,房屋修建方式的选择必优先因地制宜,倘将房屋作为重要比较变量考虑因素,东下冯遗址必然更近于晋陕高原地区。所以,对于东下冯和二里头两类型的对比,目前能够认定的有效比较,只能仍然回到基本常见陶器组合之上。

东下冯类型与二里头类型是否同属一个考古学文化,自1980年代末至今,30多年来的分歧与论证,可利用的新资料并不多。分歧存在,讨论停滞,进展并不大的关键,源于沁水以西二里头文化时期的考古发现长期较为缺乏,尤其是济源以西,材料尤为匮乏。因此,沁水以西、王屋山以东区域与垣曲盆地同时期的考古学文化关系如何,难以步步为营予以明晰。

同时,如果东下冯为一支与二里头不同的独立的考古学文化,则文化的分布区边缘与二里头文化的分布区边缘的遗存,区别如何,就十分关键。如果两个不同的考古学文化分布区边缘的同时期考古学文化遗存共性极强,区别已不明显,则首先需考虑二者的分布区边缘是否准确;其次则当考虑二者是否为同一考古学文化内部的地域渐变;其三,由于偃师二里头遗址1999年出版的综合报告中[18],缺乏相对完善的陶系、器类统计数据,也在一定程度上制约了问题的细化。

以新材料带动新问题,再通过解决新问题寻找新材料,进而“有现代科学的发生”。对考古学来说,更需如此。济源新峡遗址的发现,给予大家重视二里头与东下冯关系的新契机。

三

新峡遗址位于济源市轵城镇新峡村东,遗址在黄河以北,沁水西侧的支流蟒河以西。在新峡遗址简报发表之前,沁河以西公开发表的二里头文化时期资料极少,仅有济源原城、沁阳圪垱坡[19]、孟县东杨[20]、温县北平皋、武陟赵庄[21]、大司马[22]等少数几处遗址,上述遗址中甚至有的并没有公开发表资料。新峡遗址地处轵城镇,已在轵关陉山口,山口以西即是垣曲盆地。2003年为配合基建,河南省有关部门发掘遗址,2021年简报发表[23]。该遗址是目前公布材料中,豫西北最西端的二里头文化时期遗址。

新峡遗址发掘区北边为通往轵城镇的乡间公路,公路以北为冲积平原,公路以南为丘陵区,可知遗址地势可能南高北低。由于坡田改梯田,所以遗址上部破坏严重,几乎未留下地层,发掘区的遗迹也多被削去泰半。

新峡遗址等级不高,面积也可能不太大,也没有重要的遗迹现象和遗物,只是一个比较普通的基层聚落。但十分难得的是,该遗址的发掘简报有十分详细的分期与典型单位的统计数据。这一统计数据,为我们思考沁西地区与垣曲盆地间二里头文化晚期的考古学关系提供了关键支点。

简报整理者将新峡遗址二里头文化时期的遗存分为三期,分别对应二里头文化二里头类型的三期早段、三期晚段和四期,因此其所分三期约略相当于二里头类型前后相继的三段。发掘者的划分并无大差。在简报结语中,整理者对遗址的性质判定为属于二里头文化“沁西类型”,其说可从。这里所说的“沁西类型”,实际上是刘绪在其硕士学位论文中对二里头文化时期豫北地区沁河以西的考古学文化遗存的命名[24]。但在讨论之前,需要强调的是,刘绪并未给出“沁西类型”的相对年代及其与二里头类型的分期对比结论。

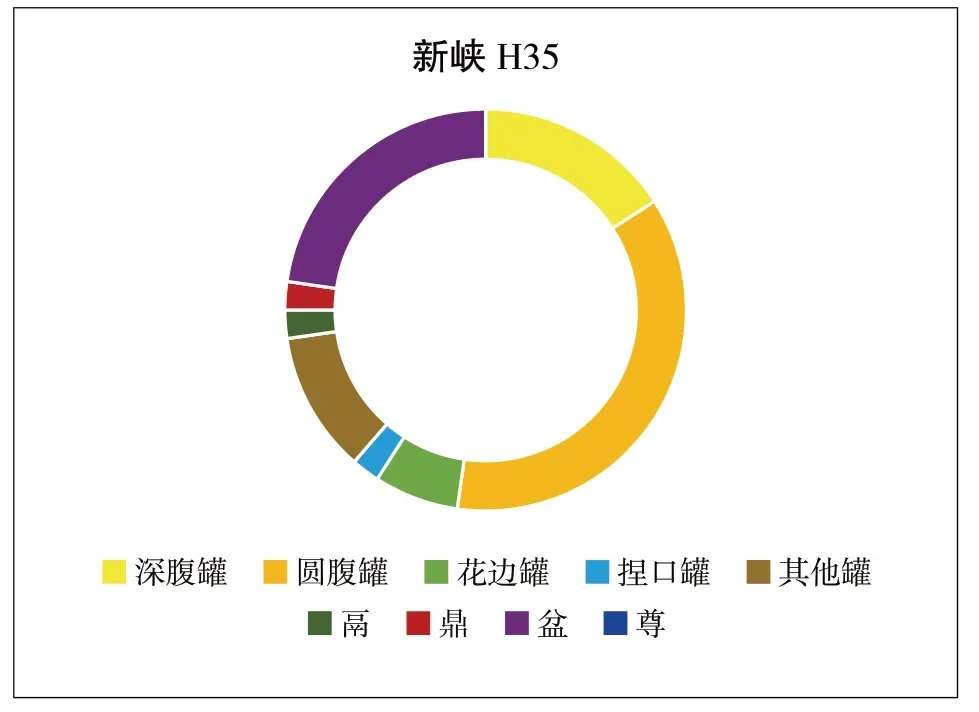

在讨论文化面貌中,常见陶器的组合关系、陶系占比构成和器物形态无疑是最重要的考察指标。从器物组合角度看,新峡遗址前后相继的三个时段,组合情况接近,选取陶片数量较多的H35、H33、H1三个单位来看(图一~三),各类夹砂深腹罐、圆腹罐、花边罐计入统计器类,则一般都在6成以上,个别单位总量可达7成。鬲、甗总量都不多,除H33数量略多外,其余单位大多仅出土1件,在器类占比中一般都在5%以下。各类陶盆的数量比较多,是仅次于陶罐的第二大器类。陶尊时代越晚数量渐多。

图一 新峡H35器类组合统计

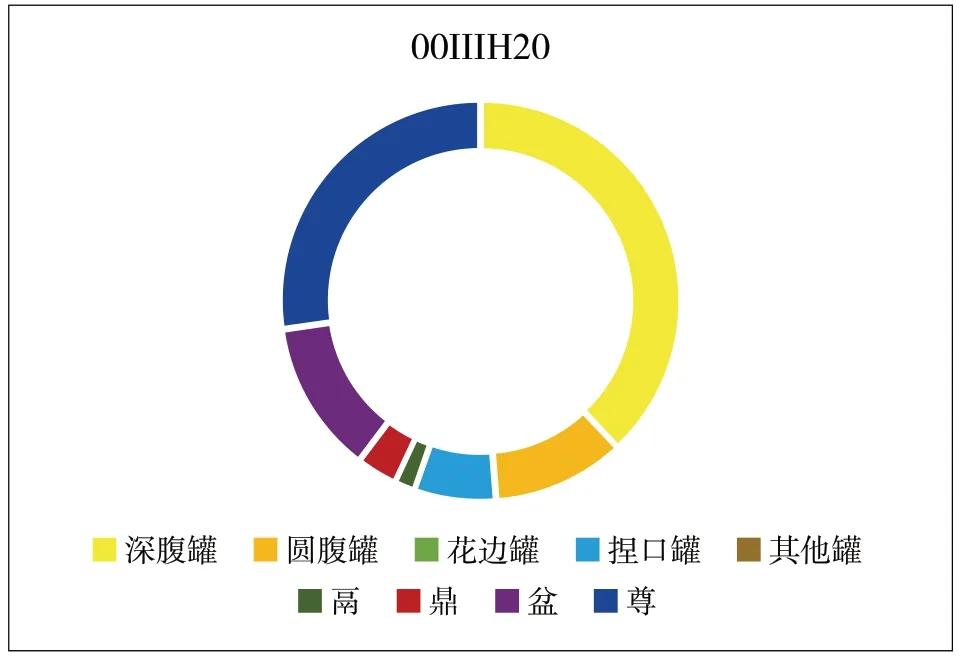

图五 二里头00IIIH20器类组合统计

图三 新峡H1器类组合统计

图二 新峡H33器类组合统计

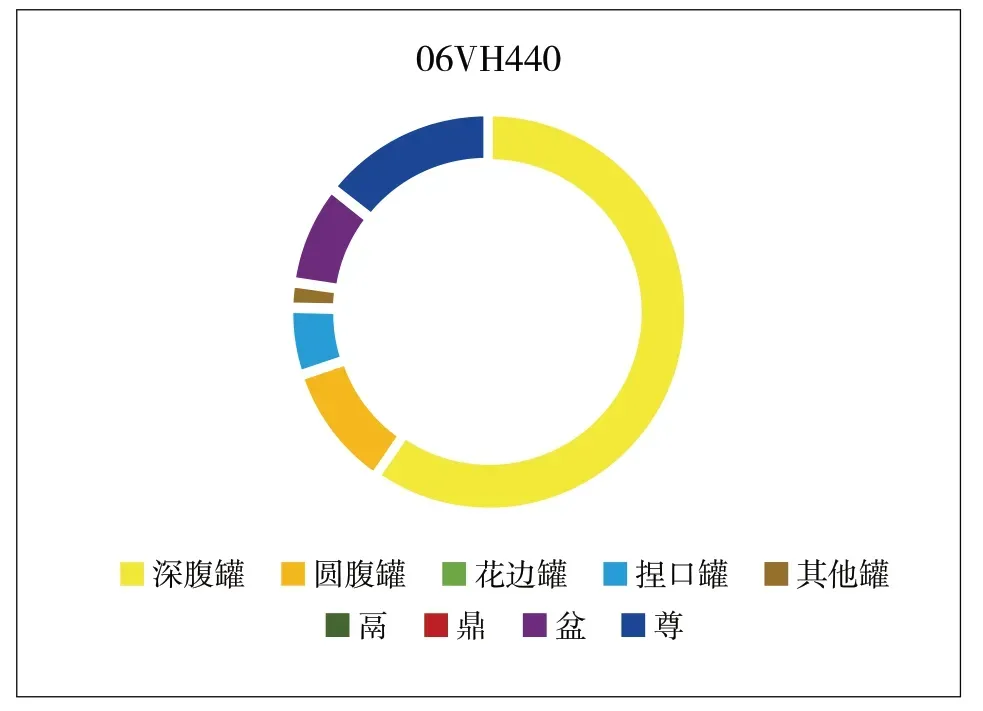

与二里头遗址宫城以外两个出土器物较丰富的同时期单位06VH440和00IIIH20相比(图四~五),新峡遗址的器类组合,夹砂罐的总比例与之较为接近,在56%~78%间。陶鬲、甗的比例也比较一致,两遗址都很低,一般都在2%~5%左右。但各类尊的比例,二里头遗址高于新峡遗址。

图四 二里头06VH440器类组合统计

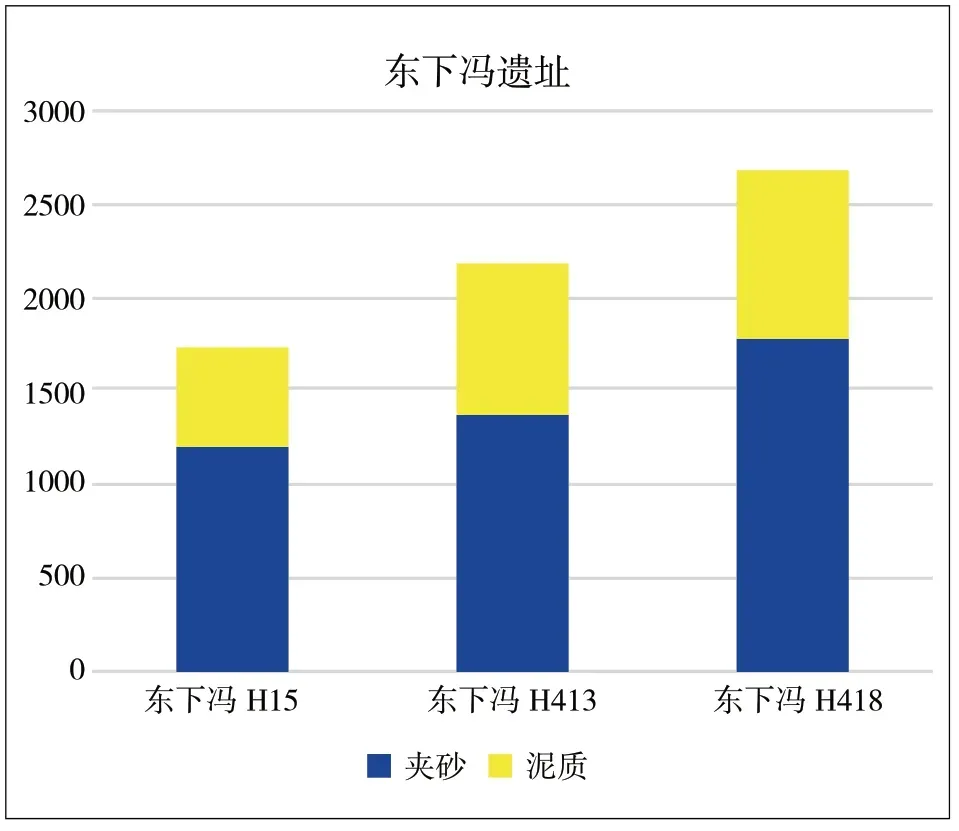

与东下冯遗址典型单位H15、H413、H418三个单位相比(图六~八),东下冯典型单位中单耳罐远远多于新峡和二里头遗址;如果去掉单耳罐,该遗址的各类夹砂罐在总器类中的占比约在35%~50%左右,略低于新峡与二里头遗址。若将单耳罐计入统计,则各类夹砂罐的比例约在7成以上,说明东下冯遗址的主要炊器仍然是罐,而非陶鬲。实际上,东下冯遗址陶鬲始终不占优势,在四期前后个别单位的陶鬲数量略有增高。即便如此,除H418外,东下冯遗址的鬲、甗的各自比例也从未超过5%。鬲、甗、鼎、盆的比例,实际与新峡遗址同期单位十分接近。另一个需要注意的是,东下冯遗址各类陶尊的数量高于新峡,而与二里头遗址更为接近。

图六 东下冯H15器类组合统计

除了器类组合,陶系的统计也能看出新峡遗址与二里头、东下冯遗址间的关系。虽然二里头遗址始终缺乏纹饰的统计,但陶质与陶色仍能说明一些问题。

图七 东下冯H413器类组合统计

图八 东下冯H418器类组合统计

图一〇 新峡遗址典型单位陶质统计

图一一 东下冯遗址典型单位陶质统计

三处遗址中新峡与东下冯都以夹砂陶为大宗(图九~一一),一般泥质陶只能占3成左右。而二里头遗址明显泥质陶占比较高,部分单位如00IIIH20泥质陶甚至多于夹砂陶。从这一点来说,新峡与东下冯更接近,而与二里头差别较大。

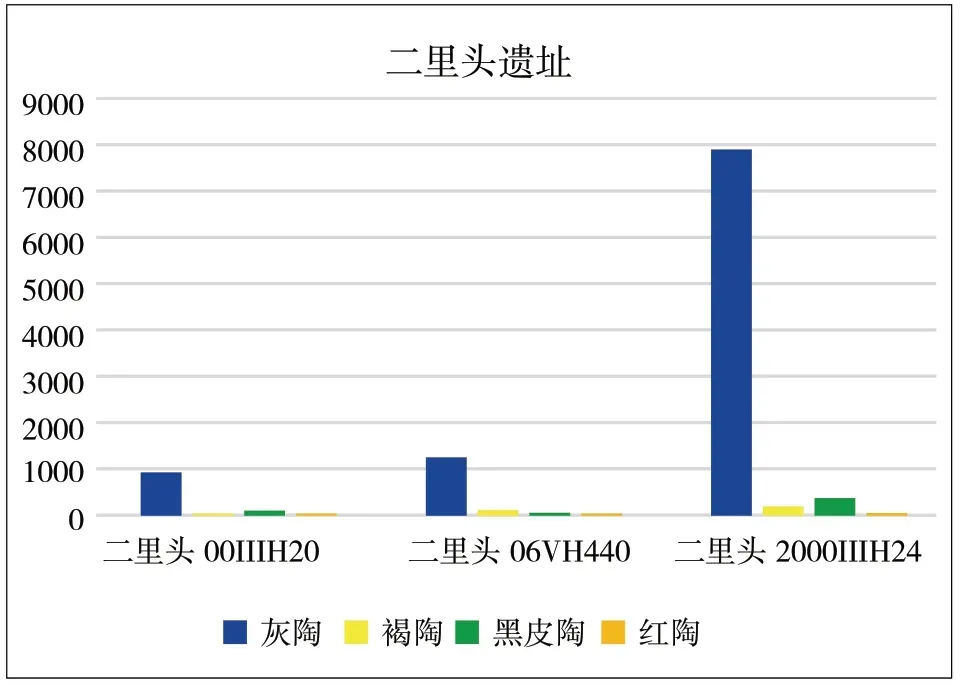

图九 二里头遗址典型单位陶质统计

与陶系、陶器器类组合相比,陶色的划分与对比主观性大,不同的发掘项目整理主持人,对色泽的把握并不完全相同,甚至于对陶色的统计类别划分方式也不相同。以本文所论的三个主要遗址对夹砂陶的分类为例,《二里头——1999~2006》的陶色统计中,将夹砂陶分为灰、深灰、灰黑、灰褐、黄褐等[25]; 《夏县东下冯》将夹砂陶归并为灰陶、褐陶两类[26];新峡遗址的简报则介于两者之间,将夹砂分为灰、深灰、褐、红褐四类。这样的分类体系下,很难有准确或者统一的标准对不同遗址的陶色进行精确的量化统计对比。

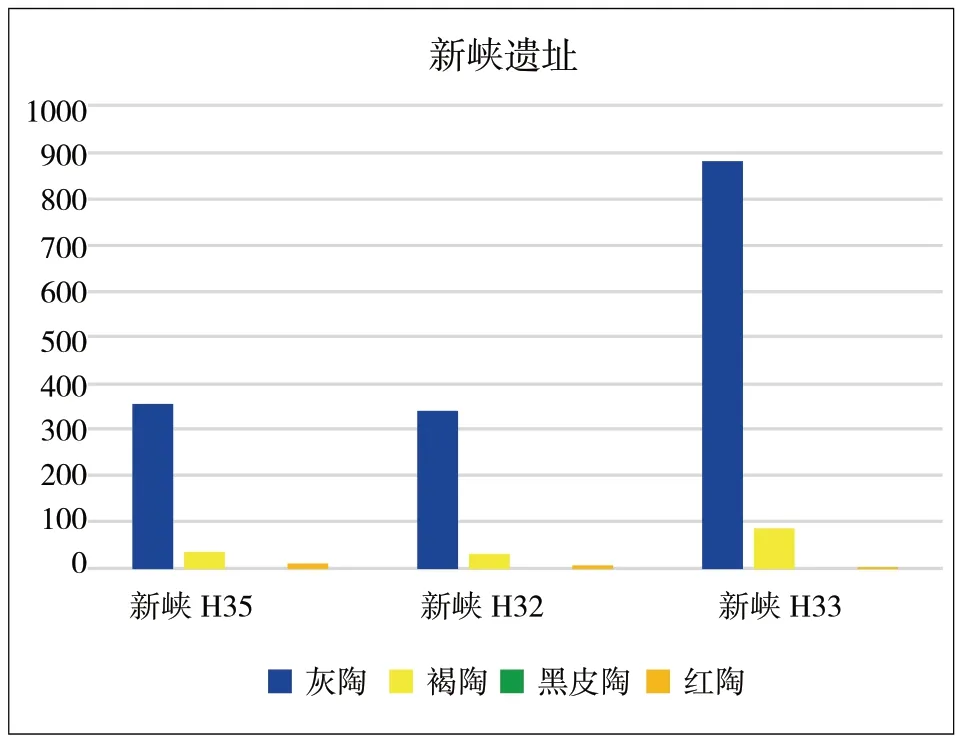

由于这些问题的存在,在下文的对比中,我将陶色的划分归并,对三处遗址的夹砂与泥质陶分为灰陶、褐陶与黑皮陶、红陶四类。这一划分方式中,灰陶大体包含了二里头和新峡遗址中的灰陶、灰黑陶、深灰三种色泽,而褐陶包括灰褐、黄褐、黑褐、褐陶色泽。由于二里头文化偏早阶段的泥质陶中有一定数量的黑皮陶或磨光黑陶,所以单独划出黑皮陶。在二里头文化偏晚阶段,部分遗址有一定数量的红褐或红陶,因此这里也一并划出。在这种分类方式之下,观察二里头、新峡与东下冯遗址,大略能反映出三处遗址的一些特点(图一二~一四)。

图一二 二里头遗址典型单位陶色统计

图一三 新峡遗址典型单位陶色统计

图一四 东下冯遗址典型单位陶色统计

从上图统计可以看出,三处遗址的灰陶都是绝对大宗,但二里头遗址的褐陶比例不如新峡与东下冯遗址高,而黑皮陶的数量却多于后两者。红陶在二里头遗址和新峡虽少,但都有一定的比例,但在东下冯遗址中却较少见,两个典型单位H413、H418甚至未提及存在红陶。这一统计,说明了几个问题。首先,三处遗址的炊器和主要盛器基本都是以灰陶为主的,说明三处遗址的文化基本面貌相近。其次,黑皮陶有无反映的是精细陶器的存在情况,二里头遗址作为三处遗址中等级最高的遗址,黑皮陶数量显然更多,与其地位相应。其三,褐陶比例新峡与东下冯更接近,高于二里头遗址,说明两者的相同之处。其四,红陶在二里头与新峡遗址比例接近,而东下冯遗址则明显偏少,则反映出二里头与新峡的共性。综合来看,抛开遗址的等级,典型单位陶色的统计反映出三处遗址的基本文化面貌接近,但新峡遗址在某些方面与东下冯接近,在另一些方面却和二里头更接近,说明三者的文化面貌的差异并不是截然有别,而是共性更大。

从出土器物组合看,新峡遗址的整体文化面貌属二里头文化,除单耳罐外,其余器类是同时期的二里头、东下冯常见的器类。刘绪曾细致比较说明过豫北沁西地区与二里头、东下冯遗址陶器器型的异同[27]。以下我将选择新峡、二里头和东下冯遗址共有的主要器类夹砂深腹罐、鬲、甗三类标志器物略作补述。

夹砂深腹罐,是新峡遗址最常见的器类,也是最主要的炊器。各类夹砂深腹罐形态都是二里头遗址最常见的,并无特异处。但新峡遗址夹砂罐的唇缘花边比例较高,无论是简报所分的折沿深腹罐、卷沿深腹罐,还是定名为花边罐者,按简报公布的标本计,占所有深腹罐的4成,个别单位甚至比例更高。这一比例远超二里头遗址,而更接近东下冯遗址。

陶鬲是商文化研究中的标志性复杂器物代表,也是中原以北地区最常见的复杂器型炊器的代表。这类器物自新石器时代末期至周代长期使用,具有鲜明的年代学标尺意义。同时,鬲也是黄河流域到北方长城地带同时期各考古学文化都有发现的共有器物,因此在用以区分考古学文化和人群差异时指标性意义突出。陶鬲在二里头遗址和东下冯遗址中出现和流行是有很强的共性的。两遗址的陶鬲自始至终形态并不统一,这与太行山东麓的先商文化形成了鲜明的对比。在东下冯遗址,陶鬲出现较早,但无论是高领鬲、矮领鬲、筒腹鬲还是单把鬲,观察鬲足的实足跟高矮,东下冯遗址的陶鬲并没有统一的风格,也没有某种陶鬲占据绝对多数。二里头遗址陶鬲出现时间较晚,基本是在相当于二里头文化三期时才开始出现,陶鬲的器型更是五花八门,很难总结其器型规律。这一点,刘绪已经明确指出。要说明的是,陶鬲在两遗址的器物组合中占比始终不高,东下冯遗址一期,陶鬲占比仅1%,二期、三期阶段略高,也只是在15%上下,至四期偏晚部分单位陶鬲数量较多,能到30%左右,但总体上始终不如夹砂罐。在二里头遗址中,陶鬲的比例较东下冯更低。以新峡遗址发现的陶鬲形态看,与东下冯遗址和二里头遗址情况相近,所出陶鬲至少有四种以上不同的形态,除未见单把鬲外,基本都可以在二里头和东下冯遗址中找到相近器型(图一五)。这一现象进一步说明二里头、东下冯与新峡遗址的相同之处。

图一五 东下冯、新峡与二里头遗址陶鬲形态对比

陶甗与鬲的情况接近,是二里头文化中更不太常见的器型。在二里头遗址中,连体陶甗数量少,而更常见桂叶形甑孔的分体甑与夹砂罐或鼎组合承担蒸制功能。东下冯遗址中分体陶甑少,而陶甗数量较多,这是与二里头较大的差别。但因为陶甗与鬲的关系密切,所以二里头与东下冯两遗址中陶甗形态有一定共性。总体来说,腰内有无箅托、腰外有无附加堆纹的陶甗在两遗址中均有发现,且没有太明显的数量差别。同时,根据上部陶盆甑部分的深浅,两遗址均有深腹和浅腹两类。这说明陶甗在东下冯和二里头遗址中,也并不定型,随意性较大。这一现象在新峡遗址也是一样,腰内有无箅托、腰外有无附加堆纹的陶甗,在新峡都有发现,体现出与二里头、东下冯的高度一致(图一六)。

图一六 东下冯、新峡与二里头遗址陶甗形态对比

鬲、甗在二里头、东下冯和新峡遗址中数量不多、形态多样且不定型,说明了如下几点关键问题。其一,无论是伊洛地区的二里头类型所在核心区,还是新峡遗址分布的豫北沁西地区,以及东下冯类型分布的晋西南地区,并不是陶鬲、甗出现与流行的核心区域,陶鬲、甗应该是外来文化或人群传入的物质文化反映。其二,陶鬲、甗形态多样且不定型,与太行山东麓地区同时期的先商文化不同,说明二里头类型、沁西类型和东下冯类型的陶鬲的来源并不唯一。其三,以陶鬲、甗在三地的共性特征来看,三地至少在使用陶鬲、甗和传入鬲、甗的人群方面存在较大的共性。

除夹砂深腹罐、鬲、甗之外,三处遗址数量较丰富的陶盆、陶大口尊也能显示出三处遗址的共性更强。器型的对比可知,新峡遗址与东下冯、二里头遗址最具代表性器类的共性是主要的。同时,借助新峡,我们也能看出二里头与东下冯之间的共性大于其差异。

四

前述的陶系对比说明,作为地处二里头与东下冯类型分布交通线要冲的新峡遗址,在很多方面呈现出与二里头类型、东下冯类型的多方面共性,为我们反思将东下冯类型独立成为一支考古学文化的证据是否充分,提供了新的思考。

首先,从陶质看,三个遗址几乎相同,二里头遗址等级高,所以泥质陶的比例高于新峡与东下冯。

其次,从陶色看,三处遗址都以灰陶为基础,其他色泽的陶器数量都不多,新峡遗址的褐陶更接近东下冯类型,红陶则接近二里头类型。

其三,器类组合对比说明,新峡遗址与二里头文化类型更接近,如不考虑单耳罐,其余器物组合与东下冯也没有大的差别。这与刘绪所论二里头文化沁西类型的器类情况完全相同。

其四,从数量最多的代表性复杂炊器看,无论二里头、沁西还是东下冯,共性远大于个性,甚至于在鬲、甗方面的形态特征的类别差异,都是相同的。

其五, 二里头、新峡、东下冯的二里头文化几乎同时消亡,遗址本身却并未废弃,却都为二里冈下层文化替代并使用。这种替代现象未曾在冀南地区同样发生。体现了同一文化在不同区域为另一支考古学文化所替代,这与历史记载中一个国族对另一个国族统治区的全面占领与替代更为接近。

上述共性,显示出新峡遗址介于二里头与东下冯两个类型间的基层聚落的中介样态。以新峡的新材料,再次印证了东下冯与二里头之间只是区域的渐变,而非考古学文化的不同。因此,我认为由新峡观之,二里头类型与东下冯类型的差别仍然只是同一文化间的空间类型之别。

进而对这一结论有几句引申,是关于考古学文化或类型所对应的人群问题的一点想法。一般来说,在国家阶段,不同的考古学文化或类型可以对应不同的国家或族群认同的人群,而同一考古学文化下的若干类型,可以指向认同同一国家或族群的人群,但也可能指向生活方式接近、而认同不同的国家或族群。由东下冯与二里头的兴亡更替观之,二者很可能是保持不同生活方式,但认同同一国家的人群。从这一角度而言,我与于孟洲为代表的将东下冯命名为文化的学者本质上是没有不同的,如果一定要强调差异,或许分歧是在要解决的问题是什么上。

但我仍想强调的是,如果我们认同在概念上文化、类型有不同(无论二者是否是大小的包含或统属关系),那么在处理考古学遗存时就应该有相对明确的使用界限,甚至标准。或者认同“文化”较大,可以统属不同“类型”;或者认同“文化”是内涵已经较清晰,分布时空已经基本确定的考古学遗存,而“类型”是分布区或者特征尚有待进一步确定的遗存;或者认可“文化”是国家阶段以前的遗存界定概念,而类型则用于国家阶段以后的“国别”或“族别”之下的遗存界定概念,无论是在怎样的标准下选用概念,都需有相对明晰的概念。具体到东下冯类型之上,我个人相对明确的态度就是,在国家阶段,东下冯类型的文化面貌有比较鲜明的地方特色,但与二里头类型亲缘关系密切,很可能受后者的刺激而形成,其文化的存废时间与二里头文化共始终,因此当属于二里头文化的地方类型。东下冯类型与二里头类型之间的关系,是共属二里头文化的并行关系。新峡遗址的发现,证明两个类型之间存在密切的过渡联系,但这种联系反映的,是二里头向东下冯的单向渗透。至少在二里头三期阶段以后,以新峡等沁河流域的考古发现来看,我们很少看到东下冯类型通过中条山向东输出的迹象,在二里头遗址中也罕见东下冯类型的痕迹。

新峡遗址的发现,还有两点余意可覆。

其一,东下冯的研究者都强调二里头文化对东下冯类型形成的刺激,但几乎所有的研究者也赞同二里头类型与东下冯类型分期基本相当,可基本对应,视之为共时的遗存。但假若二里头类型传入当地,刺激了当地的龙山末期的三里桥文化,才形成了东下冯类型的话,那最早的东下冯类型遗存必然应晚于二里头类型较早的遗存。换言之,二里头文化二里头类型一期,必然应早于东下冯类型一期。后者究竟能晚多少,目前缺少碳十四数据,无法量化。但只要是二里头类型先传入运城盆地,后形成东下冯类型的推论成立,则二者必有先后关系。

但这一问题又相对复杂之处在于,传入运城盆地的二里头文化究竟是二里头遗址为代表的二里头文化一期,还是来源于其他地区的二里头文化。在洛阳盆地东部的区域系统调查显示,“伊洛地区二里头一期的年代不应晚于1890cal.BC……二里头文化年代的总跨度比以前估计的(1750~1530cal.BC)要长”[28],这与二里头遗址中二里头文化一期的测年为1750cal.BC相差近150年。由于洛阳盆地东部的调查者与二里头遗址发掘者几乎为相同的同一团队,所以不会是因为对陶器的认识偏差所致;两个测年也都是基于浮选炭化植物遗存进行的,所以也不会是测年样品不同造成的误差。对于这一差异,伊洛河流域区域调查团队显然也注意到了,他们给出的解释是二里头遗址的二里头一期遗存应当是该期遗存的最晚阶段,迁徙到二里头遗址的二里头文化一期人群在抵达二里头后,在50年左右的时间(以二里头遗址二期遗存测年结论计)内演变为二里头二期文化。这种解释,当然是可以自圆其说的。

但接下来的问题是,二里头一期在伊洛地区发展超过150年,是否还能细分?如不能细分,是什么原因造成同一考古学文化在不同期别的演变节奏不同?伊洛地区和嵩山南北的二里头文化一期遗存是否可以同步发展变化?如果不能,该如何辨识[29]?这一问题又连带影响牵涉到对晋南和豫北地区同时期诸文化性质的判断,以及关键的豫北地区沁河流域,在龙山晚期向二里头文化形成之际的文化样态如何的问题。

由于目前无论是北平皋、赵庄,还是东杨、大司马,还是新刊布资料的新峡遗址,所发现的皆是相当于二里头文化三期以后的遗存,普遍缺乏二里头文化一、二期以及龙山最晚阶段的遗存。未来如要彻底解决这一问题,仍需期待类似新峡这样,不太被人注意,但有重要学术意义的基层聚落的细致田野工作。

其二,新峡的发现对我们思考基层聚落的考古学证据效力提出新的理论思考。作为一个基层聚落,其以陶器为基础的物质文化,所反映的人群和社会属性证据效力能有多大?这种都城、地区聚落中心和基层聚落的共性,是人群地缘认同的还是共族而带来的共识?亦或这只是地缘组织中的共同审美和生活经验所致?同时,又是否可以据此讨论基层聚落的底层民众向区域中心聚落和都城的流动?这种共性是否可以视为考古学文化反映出的族属的共性?这些问题似乎都可以从类似新峡遗址这样的基层聚落给我们以思考。

附记:本文的思路源于我的老师刘绪先生,重视小遗址、寻常材料所反映的重要学术问题,是他一直强调并持续训练我的。小文不完善,问题也没有想透彻,但终是老师训练影响的习作。写作过程中得到商周田野工作坊诸友审阅,新峡遗址整理者楚小龙先生赐教发掘与整理情况,陈小三教授督促成文,何杰韵同学指出错误,于此共致谢忱。

[1]邹衡:《试论夏文化》,《夏商周考古学论文集》,文物出版社,1980年。

[2]刘绪:《从墓葬陶器分析二里头文化的性质及其与二里冈商文化的关系》,《文物》1986年第6期。

[3]a.邹衡: 《夏文化分布区域内有关夏人传说的地望考》,《夏商周考古学论文集》,文物出版社,1980年;b.刘绪: 《从夏代各部族的分布和相互关系看商族的起源地》,《史学月刊》1989年第3期。

[4]1959年中国科学院考古研究所组织了“夏墟”调查,由徐旭生先生带领,在文献记载的夏人活动的中心地区豫西(因时间等原因,原计划的晋南调查未能实施)进行调查。见徐旭生:《1959年夏豫西调查“夏墟”的初步报告》,《考古》1959年第11期。

[5]刘绪:《东下冯类型及其相关问题》,《中原文物》1992年第2期。

[6]刘绪: a.《商文化在北方的进退》,《“周边”与“中心”:殷墟时期安阳及安阳以外地区的考古发现与研究》,历史语言研究所,2015年;b.《商文化在西方兴衰》,《纪念殷墟发掘八十周年学术研讨会论文集》,历史语言研究所,2015年。

[7]邹衡:《试论夏文化》,《夏商周考古学论文集》,文物出版社,1980年。

[8]a.东下冯考古队:《山西夏县东下冯遗址东区、中区发掘简报》,《考古》1980年第2期;b.中国社会科学院考古研究所山西工作队:《晋南二里头文化遗址的调查和试掘》,《考古》1980年第3期。

[9]李伯谦:《东下冯类型的初步分析》,《中原文物》1981年第1期。

[10]刘绪:《东下冯类型及其相关问题》,《中原文物》1992年第2期。

[11]郑杰祥:《夏史初探》,中州古籍出版社,1988年。

[12]张立东:《论辉卫文化》,《考古学集刊》(10),地质出版社,1996年。

[13]宋豫秦、李亚东:《“夷夏东西说”的考古学观察》,《夏文化研究论集》,中华书局,1994年。

[14]于孟洲: a. 《东下冯文化与二里头文化比较及相关问题研究》,《文物春秋》2004年第1期;b.《东下冯文化的源流及相关问题》,《文物世界》2010年第1期。

[15]张忠培、杨晶:《客省庄与三里桥文化的单把鬲及其相关问题》,《宿白先生八秩华诞纪念文集》,文物出版社,2002年。

[16]蒋刚:《文化演进与互动:太行山两翼夏商西周时期青铜文化研究》,科学出版社,2017年。

[17]井中伟、王立新:《夏商周考古学》(第二版),科学出版社,2020年。

[18]中国社会科学院考古研究所:《偃师二里头——1959年~1978年考古发掘报告》,中国大百科全书出版社,1999年。

[19]河南省新乡地区文物管理委员会:《新乡地区历史文物简介》,油印本,1981年编印。

[20]洛阳市文物工作队:《河南洛阳吉利东杨村遗址》,《考古》1983年第2期。

[21]北京大学考古专业商周组等:《晋豫鄂三省考古调查简报》,《文物》1982年第7期。

[22]杨贵金、张立东、毋建庄:《河南武陟大司马遗址调查简报》,《考古》1994年第4期。

[23]河南省文物考古研究院、济源市文物工作队:《河南济源新峡遗址二里头与二里岗文化遗存发掘简报》,《华夏考古》2021年第3期。

[24]刘绪:《论卫怀地区的夏商文化》,《纪念北京大学考古专业三十周年论文集》,文物出版社,1990年。

[25]中国社会科学院考古研究所:《二里头(1999~2006)》,文物出版社,2014年。

[26]中国社会科学院考古研究所、中国历史博物馆、山西省考古研究所:《夏县东下冯》,文物出版社,1988年。

[27]刘绪:《论卫怀地区的夏商文化》,《纪念北京大学考古专业三十周年论文集》,文物出版社,1990年。

[28]中国社会科学院考古研究所、中澳美伊洛河流域联合考古队:《洛阳盆地中东部先秦时期遗址——1997~2007年区域系统调查报告》,科学出版社,2019年。

[29]常怀颖:《探寻伊洛地区先秦时期的社会文化》,《中华读书报》2020年9月30日第8版。