从《李陵》看中岛敦文学中的命运观

2022-03-30马嘉欣

摘 要:中岛敦是日本近代文坛的著名作家,在他仅33年的生命里为日本文坛创作了诸多不朽的杰作。《李陵》是中岛敦的遗作,亦是他的集大成之作,对于深入研究剖析中岛敦文学的内核具有极高的价值。该作描写了西汉名将李陵、史学家司马迁和名臣苏武,在面对不公命运时所选择的不同的生存方式及其各自对存在意义的思考与追寻,其中也蕴含着中岛敦对存在意义与人的命运的哲学思考。

关键词:中岛敦;李陵;命运观;生存方式;存在意义

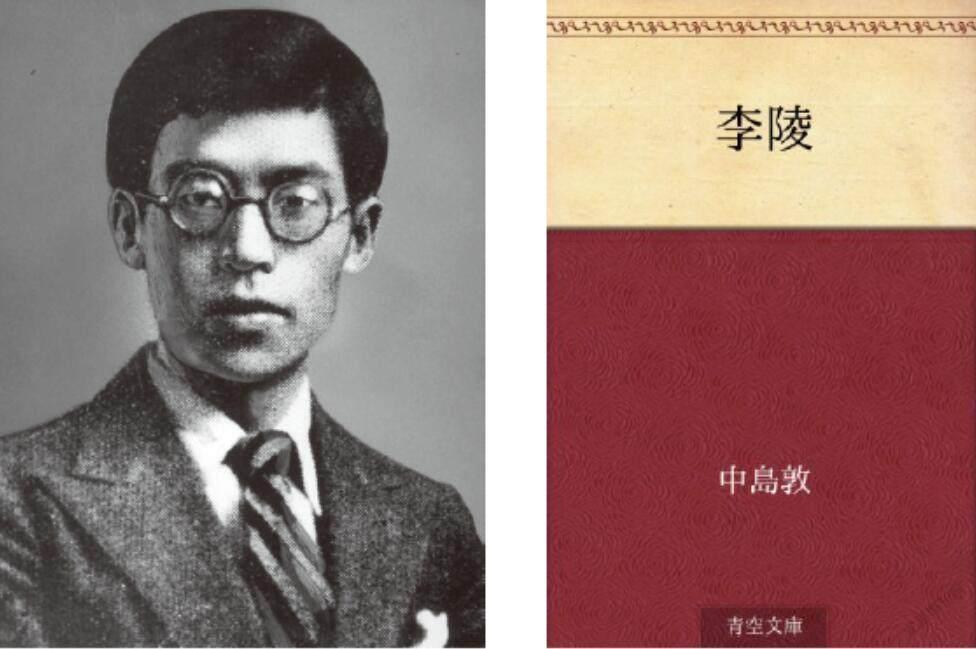

中岛敦是日本近代的杰出作家,他在短暫且坎坷的一生中,创作出了《山月记》《弟子》《李陵》等杰作。写于1942年的《李陵》是中岛敦的遗作,也是他根据古典原籍的再创作。作品中描写了李陵、司马迁、苏武三个主人公在面对不公命运时,分别选择了不同的生存方式。可以说,三位主人公也是中岛敦本人的投影,三人不同处境中选择的生存方式,也体现了中岛敦对人之存在意义的思考。

笔者在文本细读的基础上,全面深入地剖析了《李陵》中三位主人公的人物形象以及角色内涵,并结合中岛敦的人生际遇和精神发展轨迹,探讨中岛敦文学中命运观的深层意义。

一、在命运中挣扎的徘徊者——李陵

(一)对存在意义的消解与重塑

李陵是西汉名将李广之孙,他有着出身于名将世家的骄傲,以及守护这份骄傲的责任感,自幼便立志要像父辈一样驰骋疆场,报效国家。因此他对出人头地有着特别的执念,而这种执念,让他不甘于听从汉武帝的命令,担任押送军需一职。在明知没有多余骑兵的情况下,李陵仍称“臣愿以少击众”[1]3,可以看出,他对自身的能力有着充分的自信,这份自信让他选择与五千兵士共进退。对于出身名将世家的李陵而言,他做出这个选择,是必然的结果,而这也成为他悲剧命运的开端。加之路博德的上书、管敢的背叛等因素,李陵最终兵败,成为了匈奴的俘虏。半年后,又因公孙敖的误导,李陵一家尽数被杀。

面对如此命运,李陵在汉朝的自我发生了解体。从秩序框架角度来看,汉朝是一个秩序社会,主张“君臣之道”与“忠孝”的伦理观。李陵投降匈奴,作为“臣”,他不忠;因兵败导致老母被杀,作为“子”,他不孝。一直以来以“忠”“孝”自居的李陵,价值观发生了动摇。从自我实现角度来看,原本想要成为名将的李陵,因兵败投降,导致“士大夫们皆以出了李氏一家为耻”[1]28,光宗耀祖的愿望化为虚无。李陵在汉朝因此失去了存在的意义。

但在匈奴之地,李陵的自我获得了重塑。“单于亲自为李陵松绑,之后待他也礼遇有加。”[1]24在匈奴之地,李陵获得了一个将领应有的尊重。这种尊重是对于他能力的证明,也是对其存在意义的肯定。其次,李陵在这里拥有了“恩爱与情义”,重建了“家”。在汉朝的家人被杀,是李陵从大汉转向匈奴的导火索。自此李陵“好像变了一个人似的。迄今为止从不参与对汉方略的他,竟然主动上前献言献策”[1]29。从这里可以看出,李陵的观念已从国家优先,转变为个人意识优先。正如越智良二所言:“第一节的李陵是他与整个军队(进而是大汉)的重叠,可以说是共同体的自我,第三节的李陵是逐渐被迫成为个体的自我。”[2]已成为个体的自我的李陵,在匈奴被封为右校王,有了妻儿,有了可供存在之地。至此,李陵再次寻找到了存在的意义。

(二)大汉和匈奴之间的徘徊者

虽然如此,但李陵的悲剧命运还没有结束。与苏武的会面,让李陵对自我存在产生了怀疑和不安。李陵在看到苏武不在乎汉朝是否知晓自己的事迹、笑对命运的同时,从苏武对自己“怜悯的神色”中,他感到了自己的渺小。他曾想取单于首级,却因为担心“消息不会传回汉朝”,而迟迟不能行动。若是“忠诚”不为人所知,便没有意义。虽然李陵认为自己有各种原因选择了在胡地生活,但与苏武的坚定相比,自己投降之“无可奈何”使他无法心安理得。

那么为何李陵面对苏武时会对自我存在产生怀疑呢?这其实是李陵个体的自我和共同体的自我之间产生了矛盾。越智良二认为,“这样的苏武实际上是李陵的另一个自己,也是李陵自己埋葬的共同体的自我作为亡灵出现的姿态。”

在汉武帝驾崩,旧友任立政劝他归汉之时,李陵道:“大丈夫不能再辱。”[1]39最终选择留在胡地永不归汉。“这句话说得有气无力,却并非因为惧怕卫律听到。”[1]39可以看出,这个选择是李陵自我矛盾斗争之后的结果。对于责任感极强的李陵来说,抛弃在胡地的家庭,回到汉朝,是无论如何也做不到的。与苏武的会面,唤醒了李陵作为共同体的自我,及其作为汉人对故国的情感。可汉朝已没有了“家”,被迫背叛汉朝的李陵,又怎能再背叛给予他“恩爱与情义”的匈奴,选择回到故土呢?所以,在经历了怀疑和不安之后,李陵选择在胡地度过余生。但汉人的血统却时刻提醒着他,他一生都将是处于汉和匈奴之间的徘徊者。

二、不屈命运的殉道者——司马迁

(一)拥有正义感和良知的文人像

当李陵被匈奴所俘的消息传到汉武帝耳中时,汉武帝震怒,并召集群臣商议如何处置李陵。朝堂之上无一人为李陵辩解,却满是“全躯保妻儿之臣”对李陵的诬陷。只有司马迁称赞李陵道:“观李陵平生,事亲以孝,交士以信,常奋不顾身,殉国之急,诚有国士之风。”[1]14并根据自己的考量,得出“李陵不死,屈身降虏,或者有意潜伏胡地,以期有报汉之时,也未可知……”[1]14的结论。但司马迁如此富有判断力和正义感的主张却给他带来了宫刑的耻辱。

实际上,司马迁遭遇到如此不公的命运,绝非偶然,而是必然的结果。首先,司马迁作为文人的良知让他认为为李陵申辩是问心无愧之举。即使在受刑之后,他仍然坚信自己做的是“正确之事”[1]21。其次,司马迁作为史官的责任感让他不愿与佞臣同流合污。当佞臣诬陷李陵时,司马迁评价这些人为“恬不知耻、形同失忆的达官显贵们”[1]13,作为一个尊重事实的史官,他做不到保持沉默,听之任之。因此为李陵的辩护是他必然的选择,但这却违反了汉朝“君权神授”的思想:“所谓法度,不外乎当朝君主的意志![1]13他对李陵的赞美,违背了象征着“天意”的汉武帝的意志,因此遭遇如此不公的命运。

(二)忍辱负重终成修史大业的殉道者

替李陵辩解时,司马迁早已想到自己会被赐死,但宫刑却是他始料未及的。司马迁相信“每个人身上都只会发生与之匹配的事情”[1]19,可自己明明“比当今任何一员武将都更像顶天立地的大丈夫”[1]19,又怎会受到如此屈辱。这种肉体的屈辱,让他作为男人的“自我”解体了。

在荒诞的命运下,为了摆脱这种屈辱,仿佛除了死,已经没有其他选择。但他却没有选择结束生命,因为修史这项事业“冥冥之中起到了阻止他自尽的作用”[1]22。司马迁是认为《史记》“对世人,对后代,尤其是对自己而言,这些东西无论如何都是必须写的”[1]17。此时的他认识到修史对自己、对后代乃至对世人的意义。正如心理学家弗兰克尔所说:“认识到自己对所爱的人或者未竟的事业的责任,也就永远不会抛弃自己的生命。他知道自己存在是‘为了什么’,也就知道‘如何’继续活下去。”[3]对于自尊心较强的司马迁来说,活下去并非一件容易的事。但为了修史大业,他选择无视肉体上的痛苦,将自己当作一具没有灵魂的躯壳。孟子曰:“天下有道,以道殉身;天下无道,以身殉道。”[4]最终他选择了以身殉道,作为“一具知觉意识全无的书写机器”[1]23活着。司马迁正是这样一个为了修史大业,强忍屈辱的“殉道者”。

三、笑对命运的得道者——苏武

(一)心怀忠诚的汉朝使节

苏武在单于“威胁他们如不投降就要将其处死。只有苏武一人不仅不肯降服”[1]32,并且“為免受辱,甚至还拔剑刺穿了自己的胸膛”[1]32。苏武作为汉朝的和平使节,拔剑自刎的行为证明了他对大汉的忠诚早已超过了自己的生命,把国家置于比生命更高的位置。在胡医的治疗下,苏武恢复了呼吸。当卫律再次劝降之时,苏武仍拒绝投降。自此,苏武被告知“除非公羊产仔,否则不得归汉。”[1]32也因此过上了北海牧羊的艰苦生活。

苏武拒绝投降的选择,具有一定的合理性。在胡人之地,“强者是绝不会受到折辱的”[1]24。苏武只是一个文弱的和平使节,并不像李陵一般英勇善战、精通武略。虽非没有容身之处,但胡地并非苏武安身立命之地。小泽保博说:“这种生活对于作为武人的李陵来说是简单的生活,但对于作为文化人的苏武来说是难以忍受的吧。”[5]虽不能忍受,但苏武还是选择了“生”。正如李陵认为苏武:“若不堪忍受苦难自杀了,这也是输给单于,或者说输给了他所象征的命运。”[1]35对于苏武来说,与命运抗争的唯一方式就是活着。但苏武并非为了抗争而抗争,面对不公的命运,他的处世态度发生了转变。

(二)脱离秩序框架的得道者

苏武既不像李陵那样受到匈奴的厚待,也不像司马迁那样怀有修史之志,而是在残酷境遇中找到了内心的安宁,达到了“道”的境界。这是因为他在北海牧羊时,恶劣的气候环境让他意识到,在广阔的大自然之下,所有人都是渺小的。在漫长的时间和广阔的空间中,苏武的处世态度发生了转变。对于苏武来说,此时的名利、观念、世俗的一切都已不再重要。正如李陵对苏武的评价:“这个人并没有期待自己的行为能被汉朝知晓。不用说迎自己回归汉朝,他甚至并未期待能有人把自己在如此无人之地与困苦斗争的事传回汉朝,哪怕是传到匈奴单于耳中。”[1]35这时的苏武,既非汉朝使节,又非匈奴的俘虏。他从秩序框架中脱离了出来,既不表达忠诚,也不表达反抗,只是作为屹立在天地之中的一个“人”而存在着。对他而言,作为一个有人性的人活着,这件事本身已是他的存在意义。此时的苏武已经达到了“得道”之境。

四、追问命运的求道者——中岛敦

(一)不断探索存在意义的中岛敦

中岛敦出身于汉学世家,自幼便饱读中国古籍,深受汉学熏陶,其深厚的汉学修养,为他之后的文学创作提供了丰富的素材。在仅33年的生命中,他经历了汉学的没落、亲人的离去、殖民地的生活、病痛的袭来和二战的爆发,也正是这些常人之不常有的经历,才造就了他的常人所不可及的高度。研究中岛敦文学,离不开他的生平经历,这些坎坷经历造就了中岛敦的一生,也构成了中岛敦文学的内核。战争和疾病令中岛敦一生都在思考“存在”及“命运”的哲学性问题。在他的作品中也处处流露着他对命运的思考以及对自身存在意义的追寻。出身名门、于血脉之中徘徊的三造;醉心诗文、对文学拥有执念的李征;心怀众生、静观命运流转的玄奘法师。各色人物像均表现了中岛敦本人的内心世界。与这些出色的人物形象一致,在集大成之作《李陵》中,三位主人公同样表现了中岛敦的人生思考,因此可以说,三位主人公也是他内心世界的投影。

(二)人物形象折射出的作家内心世界

在《李陵》中,可以从三位主人公的境遇和选择中窥见中岛敦对命运的思考,这种思考也与中岛敦自身的境遇相关。郭勇指出:“他从久远的古典文献中挖掘出被历史的尘埃所封固的人物来,从这些一个个的人物的命运中找出与自己的遭遇的同质性。”[6]

“李陵”可以说是中岛敦现实生活中的自己。中岛敦出身于汉学世家,有着出身于汉学世家的骄傲。但明治维新时,汉学受到了极大的冲击。因此,中岛敦想将汉学素材运用到创作中去,来守护这份骄傲。这与李陵出身名将世家,想要出人头地,光宗耀祖的心愿并无二致。其次,中岛敦与李陵相同,家庭责任感较强。因为病情加重,中岛敦不得已选择从南洋厅辞职。他对妻子说:“辞掉南洋厅的工作实在是对不起啊!”[7]让他如此愧疚的原因,正是对家庭的责任感。

“司马迁”可以说是中岛敦在文学创作方面的理想型。首先,中岛敦对于文学的热情不亚于司马迁,他们都将一生奉献给了文学。相传中岛敦在临终前,满含泪水说:“还想写啊,想把脑袋里的东西统统倒出来。”[8]由此可以看出他在生命的最后一刻也在坚持写作。另外,二人在文学方面坚持自我的态度也极为相似。二战时期的日本文学多服务于军国主义的战争文学。中岛敦的作品显然并非当时的主流。司马迁“述而不作”的修史方式也并非当时的主流。尽管不被当时的大众所看好,二人也依旧在文学的道路上坚守着初心与自我。

“苏武”可以说是中岛敦在精神层面的理想型。苏武做到了笑对命运,不顾世俗的眼光,怀有内心的安宁,作为一个有尊严的人活着。中岛敦也想如此,不顾病痛、不顾世俗与名利,只写自己真正想写的东西,从而获得纯粹的幸福。如此一来,于中岛敦而言,这便是理想的生存方式,而这一生便是理想的一生。实际上,中岛敦借史蒂文生《挽歌》诉说了自己的理想:“在宽广高朗的星空下,挖一个墓坑让我躺下。我生也快乐,死也欢洽。”[9]

五、结语

李陵、苏武、司马迁,三个人物面对不公的命运,在经历了痛苦挣扎后,最终都选择了活下去。对出人头地怀有执念的李陵,在汉朝的“自我”解体后,在胡地的“自我”获得了部分的重塑,找到了自我实现的可能性和存在意义。但他并没有完全擺脱悲剧的命运,只能以汉与匈奴之间的徘徊者这一身份度过余生。作为“男人”的“自我”解体后的司马迁,在修史中找到了自己的存在意义,他忍辱负重,怀着“以身殉道”的殉道者般的觉悟,最终成就了伟大的文学事业。原本作为汉朝的使节被置于秩序框架内的苏武,面对荒诞的命运,逐渐转变了处世态度,最终脱离了秩序框架,从作为“汉臣”而活,转变成作为“人”而活,成为了达到“道”之境界的得道者。

而对这三人命运的书写,也反映了中岛敦对于人之命运及存在意义的追问。三位主人公也是他内心世界的投影,面对不公的命运,主人公们不是随波逐流地活着,而是积极地追寻属于自己的生存方式和存在意义。古希腊的斯多葛学派认为:“我们不能控制事物,但是可以控制我们自己对待生活的方式。”[10]可以说,追寻属于自己的生存方式,探索自我存在意义的主人公们的姿态,表现了中岛敦文学中积极的命运观。

参考文献:

[1]中岛敦.山月记[M].李默默,译.南京:江苏凤凰文艺出版社,2020.

[2]越智良二.中島敦『李陵』に就いて[J].愛媛大学教育学部紀要(第Ⅱ部 人文社会科学),1998(20):39-48.

[3]弗兰克.活出生命的意义[M].吕娜,译.北京:华夏出版社,2010:95.

[4]孟轲.杨伯峻,杨逢彬,注译.孟子[M].长沙:岳麓书社,2000:243.

[5]小澤保博.中島敦『李陵』研究[J].琉球大学教育学部紀要,2013(82):37-62.

[6]郭勇.中岛敦文学的比较研究[M].北京:北京大学出版社,2011:210.

[7]高橋英夫,勝又浩,鷺只雄,川村湊.中島敦全集[M].东京:筑摩書房,2002:193-194.

[8]中村光夫,氷上英広,郡司勝義.中島敦研究[M].东京:筑摩書房,1986:294.

[9]佩洛,等.伦敦遐想[M].北京师联教育科学研究所,编译.北京:学苑音像出版社,2005:117.

[10]林欣浩.哲学家们都干了些什么[M].北京:北京联合出版公司,2015:189.

作者简介:马嘉欣,大连外国语大学日本语学院硕士研究生。