论《庐山高图》的临摹

2022-03-30邵静

邵静

摘 要:明代画家沈周是吴门画派的创始人,在绘画史上占有重要地位。从沈周《庐山高图》的创作背景入手,分析沈周对构图空间的把握和对笔墨技巧的运用,探索沈周作品的笔墨意趣,从而更好地临摹《庐山高图》。

关键词:《庐山高图》;笔墨技法;构图空间

一、《庐山高图》的创作背景

(一)沈周的生平与师承

沈周(1427—1509年),字启南,号石田,晚年号白石翁,明代画家、书法家、文学家、医学家,与文征明、唐寅、仇英并称“明四家”,是吴门画派的创始人。沈周出生在一个书画世家,其曾祖父、祖父、伯父和父亲皆是声望颇高的书画家。出生环境的文化熏陶对沈周的艺术道路起关键的引导作用。沈周出生于明代经济发达的长洲(今江苏省苏州市),他淡泊名利,交友甚广,一直把自己全部的精力用于诗书画,对仕途不感兴趣,追求平淡的生活。沈周在花鸟画、山水画、人物画方面俱精,尤其擅长山水画。沈周的绘画风格大致可分为三个阶段:40岁之前为第一个阶段,该阶段沈周的绘画风格淡雅沉静,以细笔作品为主,多为小幅;40岁到60岁为第二个阶段,该阶段沈周绘画风格豪放恣意,是从“细沈”转化为“粗沈”的过渡时期;60岁以后为第三个阶段,该阶段沈周的作品意境深远,笔墨浑厚,线条老辣,粗笔作品较多,尺幅较大。

沈周的山水画最突出的风格有两种,一种为严谨细致的“细笔”,另一种为粗放简洁的“粗笔”。根据记载,沈周从事绘画的时间较晚,人们至今还没有发现他30岁之前的作品。李日华在《六研斋笔记》中记载:“石田绘事,初得法于父、叔,于诸家无不烂漫。”由此可知,沈周最早的老师应该是他的父亲和叔父,但沈周在绘画方面并没有完全受父亲和叔父的影响。研究发现,沈周主要师承元四家,并上溯董源、巨然,同时旁涉南宋院体画和浙派等,形成了独特的个人风格。沈周对皴法的运用倾向于倪瓒的折带皴和王蒙的解索皴,后期在笔墨方面受吴镇影响较大,作品愈发凝练且厚重。有人曾说过,王蒙是沈周艺术创作中较早的引路人,沈周的“细沈”风格受王蒙纤细、缜密笔法的影响,观者在沈周的《庐山高图》中可清晰看出王蒙的笔法特征。沈周的山水画在中国绘画史上占有十分重要的地位,同时也是绘画创作者宝贵的学习资料。

(二)《庐山高图》的简述和创作缘由

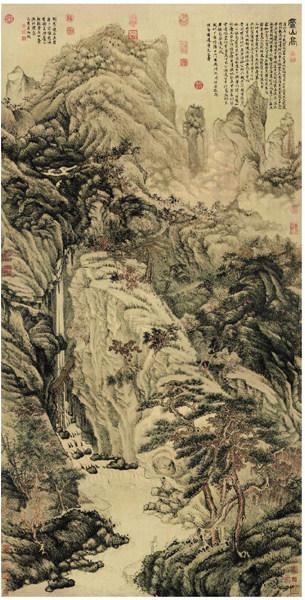

《庐山高图》是“细沈”风格的经典代表作品,同时也是沈周山水画风格演变的开端。纵193.8厘米,横98.1厘米,是纸本浅设色画。《庐山高图》描绘的是庐山的景象,画中层峦叠嶂,高耸的山峰层层叠叠,山上草木丰茂,树木郁郁葱葱、苍翠挺拔。整个画面构图饱满且具有生动活泼的韵味。画面的右上角沈周自题“庐山高”三字,并题诗一首:“庐山高,高乎哉!郁然二百五十里之盘踞,岌乎二千三百丈之巃嵸。谓即敷浅原。培嵝何敢争其雄?西来天堑濯其足,云霞旦夕吞吐乎其胸。回崖沓嶂鬼手擘,涧道千丈开鸿蒙。瀑流淙淙泻不极,雷霆殷地闻者耳欲聋。时有落叶于其间,直下彭蠡流霜红……”全诗气势恢宏,豪迈雄健。《庐山高》是沈周在41岁时为恩师陈宽祝寿所作,沈周用庐山的崇高比喻恩师博大的胸怀和高深的学问修养,同时庐山上有著名的五老峰,沈周借万古长青的五老峰祝贺恩师寿诞。《庐山高图》这幅作品仿王蒙笔意,笔法缜密细秀,气势沉雄苍郁,具有独特的绘画风格。沈周的绘画风格影响了后世很多艺术家,他的艺术作品值得人们深入学习研究。

二、构图空间的把握

从整体上来看,《庐山高图》构图严谨,意境恢宏。沈周从未到过庐山,因此《庐山高图》中描绘的庐山并非庐山的真面目,是沈周凭借自己的想象构思创作出来的。但是,沈周所描绘的庐山的磅礴气势与现实中的庐山是相吻合的。中国画中常见的构图形式有“之”字形、“由”字形、“甲”字形、“须”字形、“S”形等。沈周的《庐山高图》采用全景式构图,近、中、远三景连接在一起,整个画面的走势呈现出S形的曲线,与南宋院体的构图方式类似。沈周通过墨色的干枯浓淡关系和各种物象的疏密虚实关系展现空间的前后,画面近景是长在土坡上的松树和周围环绕的一些杂树,松树和杂树相互交织在一起,形成一种错落的美感。观者可以看出,沈周是想通过松树寄以恩师长寿之意。画面下端的人物仰望山巅,起画龙点睛的作用。人物刻画十分细致,寓意恩师寄情于山水,赞扬恩师博大的胸怀和高尚的品德。跟随画中人物的视线,观者的视线也会随之上移。中景是由一块墨色较淡的山石、飞流直下的瀑布和峭壁构成,在瀑布中下方,有一座木桥横跨在悬崖峭壁之间,使直泻而下的瀑布不再那么呆板,也使得画面更加生动有趣。近景处的松树和中景浅色的山石一同朝向左边,这与左边朝右的山石相呼应,使得画面整体布局均衡统一。远景主要表现的是主峰,画面中庐山主峰气势磅礴,各山峰之间云雾缭绕,次峰忽隐忽现。整幅画近景、中景、远景相连,一气呵成,透视方法为高远法,即在山脚下仰望山巅。远景的山石和云雾与近景墨色较浓的山石形成鲜明的对比关系,画面的空间感也更加强烈。近景处土坡上的树木在浅色山石的映衬下格外明显。画面中淡色的山石不仅与白色的瀑布、河流和云气相呼应,还与四周黑色的山石形成鲜明对比。《庐山高图》整幅画的构图较为繁密,画面中疏密和虚实的关系处理巧妙,是人们临摹的经典范本。

三、笔墨技巧的运用

沈周最早的作品應该是他35岁创作的《为碧天上人作山水图》,李铸晋在《沈周早年的发展》中认为,《为碧天上人作山水图》为沈周学习王蒙的真迹,由此推断出王蒙对沈周早年有很大的影响。从沈周的《庐山高图》中,同样可以看出王蒙绘画风格对沈周的影响是巨大的,《庐山高图》中的很多笔法与王蒙的《青卞隐居图》较为相似,主要的笔法为牛毛皴。但对比《青卞隐居图》与《庐山高图》可以发现,沈周除了模仿王蒙的笔墨技法,还倾注了自己对笔墨与空间布局的理解,并对王蒙的笔墨技法作出了相应的调整和改变。例如,沈周的《庐山高图》在皴法的疏密安排和墨色的干枯浓淡变化方面更具层次感,且沈周在物象的布局上相比王蒙更加繁密。沈周合理安排山、石、树的位置,使整个画面各物体之间形成紧密联系,也使画面内容更加丰富真实、和谐统一,具有浑厚、苍茫的意境。沈周继承了王蒙“毛、松、厚”的笔墨风格,“毛”是指毛笔所含水分较少,画出的线条较为干枯毛糙;“松”是指疏密恰当,较为灵活;“厚”是指经层层积染而呈现出的浑厚的视觉效果。在《庐山高图》中,沈周将“毛、松、厚”这三种笔墨技法运用得恰到好处。沈周在《庐山高图》中的皴法以牛毛皴和披麻皴为主,虽然运用了王蒙的解索皴,但与王蒙的用法又不完全相同。王蒙多为平均用笔,沈周则是将墨色的浓淡干湿与虚实结合起来,反复皴擦,混合使用牛毛皴、解锁皴、披麻皴,笔法层次丰富多变。同时,沈周在《庐山高图》中的笔法还汲取了北宋李成和郭熙的力度感,下笔刚劲有力。清初龚贤曾在文章里描述沈周:“石田翁可谓集诸家之大成,诸家者,隋至五季,若展子虔、郑虔,大、小李将军,王维、王洽、关仝、荆浩、梅花道人、倪、黄、王,集大成各尽其致,而又融洽笔端,自成一家。”沈周在艺术上师古而不泥古,从多方面吸收各家之所长,并融入自己的作品,从而形成自己独特的艺术风格,他的山水画作品对后世产生了深远的影响。

(一)用笔

中国画中的“线”可称为画面的骨架,沈周在《庐山高图》中大多为中锋行笔,线条圆润厚实、灵活多变。山石的塑造方法可以简单概括为:先以干枯松动淡墨勾勒,再用湿润的披麻皴进行刻画,最后用浓墨进行点染,在线条依次叠加的过程中形成丰富的层次。在表现山石的结构体积感时,沈周塑造山石的阴面时用的线条是繁密且紧促的,在处理阳面时用线则十分简洁。沈周在描绘近景处的土坡时,也是依据以上方法。《庐山高图》中近景处的松树在画面中十分醒目,创作者先用淡墨勾勒树干,然后再用浓墨复勾,线条苍劲有力,展现出松树历经岁月摧残后依旧挺拔的特征。沈周采用没骨画法创作远景处的树干,并以浓墨点叶,线条看起来灵动自如。沈周在《庐山高图》中运用的是浓淡线条的积线塑造手法,创作者根据山石在画面中所处的位置,运用浓淡干湿不同的线条完美地展现山石的结构、体积和空间关系。画中线条形态的变化极为丰富,很好地诠释了表现对象的结构特点。

(二)用墨与用色

中国画中的“墨”可称为画面的血肉。《庐山高图》中浓、淡、干、湿、焦、重等墨色变化自然和谐,整个画面看起来复杂多变且生动活泼。近景处的山石土坡墨色较重,但是并不沉闷,在墨色的层层积染下,山石的质感被完美展现出来。位于画面中景处的山石是用极淡的墨色进行勾勒塑造,浅色的山石用笔虽不像近景处那般繁密,用墨也没有那般厚重,但是这块山石看起来并不单薄,较为浑厚。浅色的山石使整幅作品充满了宁静、典雅的情调,同时也使画面形成一种黑白对比关系,细繁中略带简略,体现了沈周独特的创作风格。山水画按设色来划分,可以分为水墨、青绿、金碧、浅绛等,《庐山高图》为浅绛山水,浅绛山水是指先用墨色的变化来描绘景物,之后再用淡雅的颜色对景物进行设色。《庐山高图》整体设色清新淡雅,背景用浅仿古色进行罩染;山石的颜色先用淡墨皴染,后用重墨加以区分;树干大多为赭石色。画面整体冷暖色协调,较为强烈的冷暖色对比是近景处的花青色松针与赭石色夹叶。总的来说,山石在墨色的层层积染中显得湿润且透亮,极富层次感。在墨色的层层叠压中,观者还能看出淡墨的痕迹,可见沈周绘画功力的深厚。

四、临摹《庐山高图》的心得体会

笔者临摹《庐山高图》深有感触,认为临摹绝对不是简单复制,更不是一味追求形似,而是要尽可能通过艺术作品去体会作者当时的心境,感受画家想通过作品传达给观者的信息,这样才能领悟作者所要表达的思想感情和作品的艺术神韵,抓住作品的精髓。分析《庐山高图》的章法布局,可以发现不论是构图,还是对画面意境的营造,该作品都富有新意。北宋画家郭熙在他的山水画论著《林泉高致》中提出“三远法”,即山水画的三种取景构图法则。一是自山上而仰山巅,谓之高远;二是自山前而窥山后,谓之深远;三是自近山而望远山,谓之平远。其中,沈周在《庐山高图》中把“高远”这一构图取景法则展现得淋漓尽致,值得临摹者学习借鉴。《庐山高图》在墨法的运用上自由灵动,墨色“浓中有淡、 枯中有润”,层次变化十分丰富。沈周对树木的刻画也值得人们深入学习,沈周讲求书画同源,因此,他山水画作品的成就离不开其深厚的书法功力。《庐山高图》中的树木繁多,姿态各异,近处的树木采用双勾法,创作者刻画得十分精细,树枝细节丰富,树皮粗糙有质感。远处的杂树则采用没骨法,树木叶干不分,只是在山石边缘处简单点皴。树木间前后的遮挡关系错落有致,空间处理十分巧妙。绘画学习者要把从《庐山高图》中学到的笔墨技巧与自身的艺术创作结合起来,不断提高自身的绘画水平。

唐代画家张璪有句名言是“外师造化,中得心源”。这句话强调的是创作者要通过摹写客观物象来传达人物的主观性情,并对作品中的主客观关系进行深刻概括。明清时期盛行摹古,尤其注重对古人笔墨技法的继承和学习,但是缺乏一定的创新精神。沈周虽然也继承了其他文人画家的艺术风格,但他在艺术形态上大胆创新、敢于突破,不为古人所束,创立了吴门画派,风格自成一家。因此,绘画创作者在进行艺术创作时,不仅要从客观事物中汲取创作原料,忠于所描繪的对象,而且还要对所描绘的物象进行分析、研究、评价,并在头脑中进行加工改造。只有把“外师造化”和“中得心源”结合起来,才能创造出优秀的艺术作品。沈周的绘画风格为中国绘画史作出了巨大的贡献,同时也是人们中国山水画学习的典范。

五、结语

《庐山高图》是沈周作品中的经典,代表着那个时期山水画的风格。《庐山高图》与沈周后期的作品相比,在笔墨技法上略显稚嫩,且在笔墨的运用上有师古倾向,但却展露出其独特的审美倾向和艺术风貌。绘画学习者在学习过程中要加深对用笔和用墨的理解,注重对画面空间关系的处理和山石结构的塑造等,为创作出优秀的作品奠定基础。

参考文献:

[1]单国强.沈周精品集[M].北京:人民美术出版社,2013.

[2]孙娜.沈周《庐山高图》的艺术特征及其影响[D].保定:河北大学,2013.

[3]李佳.沈周《庐山高图》笔墨技法的运用探究[J].美与时代(中),2021(9):52-53.

[4]申丽娜.《庐山高图》分析[J].艺术评鉴,2019(23):43-44,57.

[5]宋荣.浅议沈周《庐山高图》艺术表现手法[J].美术大观,2008(9):20-21.

作者单位:

曲阜师范大学