“图变?突变?”

2022-03-30张记

张记

摘 要:中国画一直在不断变化发展,特别是近代以来,中国画发生了很大变化,实现了蓬勃发展。如何求变求新一直是很多中国画家思考的问题,贵州画家宋吟可一生也在求变,在绘画领域取得了不俗的成就,是中国画求变路上的缩影。分析宋吟可取得绘画成就的原因,结合他创作的人物画、花鸟画探讨他在绘画领域的变与不变,以促进当代绘画艺术创新发展。

关键词:宋吟可;中国画;人物画;花鸟画

2019年12月20日,“黔地潜藏——宋吟可精品书画展”在贵阳孔学堂艺文馆开幕,让书画界再一次认识到了传统艺术的魅力,也让人们走近宋吟可,了解他的人和画。新时代,宋吟可的“新”路历程会给当代绘画创作带来一些启示。

一、宋吟可生平

中国有这样一位国画大家,让岭南画派中坚力量关山月、黎雄才等一行到贵阳,在可以乘车拜访的情况下,却坚持在寒风中步行几千米前往,也曾在20世纪80年代与李可染、李苦禅、傅抱石等画家到香港举办中国画联展①,其人之尊可见一斑。这位画家就是宋吟可。

宋吟可原名荫科,1902年生于江苏南京,少时家境贫寒,15岁便到上海商务印书馆绘图室当学徒,业余研习人物画和花鸟画,因工作之便,经常得见海上画派任伯年、吴昌硕等人的原作,但他更多是研习清代画家费丹旭的画作。抗日战争初期,宋吟可漂泊于广西桂林,靠卖画为生。1945年,他来到贵阳,并定居下来,开始了他的中国画艺术探索与创新。中华人民共和国成立后,宋吟可先后于贵州省民族学院、贵州大学艺术系任教授、贵州国画院院长。宋吟可还曾任贵州省美协主席、中国美协理事、中国文联委员、全国人大代表、全国政协委员。

二、人物画的图变发展

在宋吟可的画中,人物画所占比例较大,成就也极为突出。他早年钻研传统仕女画,经过十余年的严格训练,已经深得传统工笔人物画精髓,个人风格初显。纵观宋吟可20世纪40年代的画作,可以发现人物表情刻画生动而传神,人物比例、造型准确而精到,动作多变自然,背景无论是亭台鱼鸟还是池塘垂柳等,都能看出他绘画功力很深,人物发髻、衣纹线条流畅,设色娴熟,章法清简完备而不失丰富、考究,深得费丹旭画风之妙,有婉约可人之美、秀丽清新之风。贵州绘画全才李紫光曾在早期扇面侍女画上题曰:“白下宋荫科先生画侍女,善以荒率之笔写妍丽之姿,于子苕、玉壶②外别树一帜……骨秀神清,美而不冶,如遇紫府仙人……可称独步,不禁为之叫绝。”

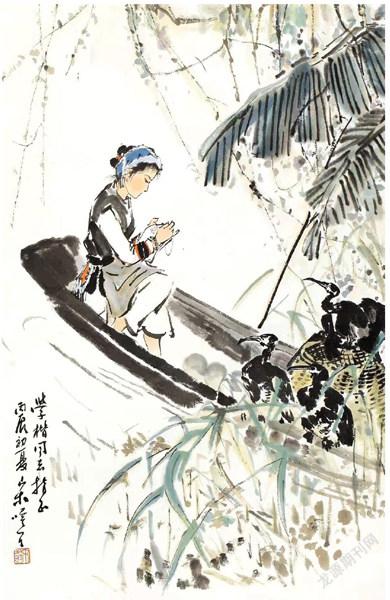

中华人民共和国成立后,同许多卓有成就的大家一样,已到中年的宋吟可开始图变图新。20世纪50年代,宋吟可曾多次深入偏远的农村地区,收集素材,体验生活,创作速写千余幅,一些常见的生活场景逐渐出现在他的画作中,河边浣洗的少女、放牧的孩童以及提水桶、扛锄头和做针线活等题材,逐渐渗入宋吟可的艺术创作中。过去画作中羸弱孤怜的古装仕女,已被辛勤的人民群众所代替;过去画作中的仙佛神人,也被各类有民族特色的人物形象取代。此外,宋吟可的画法也有了较大的不同,原本精雕细琢、一丝不苟的细笔撕毛、层层罩染画法变成了略带速写性质的小写意画法,线条变化较大,书写性更强,他还运用了破墨法,使画面更加生动而鲜活,更加贴近人们的生活。宋吟可这一时期的作品从主题内容到表现形式都有了一定的创新,展现了全新的内容,与过去的国画相比发生了根本性变化,更能引起人们的情感共鸣。20世纪50年代的画作《妈妈您看我在开拖拉机》是宋吟可的代表作品之一,透露出浓郁的生活气息。画中金黄的稻草垛后有一丛竹林,前面有俩小孩和一位母亲。这位母亲身着少数民族服饰,高卷着裤腿,肩上扛着锄头,左手提着竹篮子,正笑吟吟地看着自己的两个孩子做游戏。大女孩高高地坐在叠着的竹椅上,手握着竹椅的上沿,好像坐在拖拉机头上握着方向盘。竹椅后面是用扫帚连起来的小凳子,上面坐着个小孩。大女孩正扭过头来对妈妈说着什么,画上题有“妈妈您看我在开拖拉机”的字样。这幅画主题新颖,紧扣时代脉搏,人物塑造贴近生活,比例协调,人物表情生动自然,画面给人一种安宁、淳朴的感觉,透露出生活的温馨、幸福,意蕴悠长。这幅作品参加了第二届全国美展,在展览会上得到了一致好评,打破了当时传统国画不能为现实服务的言论,得到了全国美术界的公认,后被中国美术馆收藏。此画给宋吟可带来了极高的声誉,使其一跃成为全国知名画家。

20世纪50年代到60年代,宋吟可创作了很多年画和人物连环画,又出版了很多画册,有历史题材的、现实题材的,涉猎较为全面。在美学表现上,宋吟可对“平中求奇”的创作手法运用得越发娴熟。在笔墨处理上,宋吟可的笔法墨法也很独到,或繁或简,挥洒自如,常以少胜多。在黑白和虚实的转换处理上,宋吟可也更加得心应手。美学修养的进一步提升、绘画技术的精进等使宋吟可得到社会的广泛认可,于是他担任了贵州省美协主席、中国美协理事、贵州省国画院院长等职务。他温婉清逸的画风,也渐渐清晰,越发醇厚,犹如一首首抒情诗,情感溢于画外。

宋吟可晚年将主要精力用于花鸟画创作,人物画所占比例已经大幅减少,偶作人物画,画法也有了较大的变化,所见大多是写意画法,很少有早期、中期那种兼工带写画法,画面更加简练概括,绘画手法也运用得更加自如和老到。例如宋吟可在20世纪80年代所作的《寿比南山》和《伴梅图》,画面甚为简练,寥寥几笔勾勒,墨色晕染看似随意,而章法完备,线条老辣古拙,书写意味十足,人物形象生动,画面意蕴绵长。

三、晚年的跨步突变

到了晚年,宋吟可的画风发生了巨大的改变,他把创作的主要方向由人物画转为花鸟画,并决意改变自己之前“隽秀抒情”的画风,转而追求“苍劲古拙、提炼概括”的大气度境界,增加画面的阳刚之气,而这种改变就从画梅花开始。

通过观察宋吟可所画的梅花,可以发现,他初期画梅花时多运用全景式构图,画树干、树枝和花朵等面面俱到,笔笔生发,满纸密不透风,繁复厚重,墨色变化丰富,笔法尚有海派大家吴昌硕的影子。宋吟可后期画梅花时,大开大合,着墨不多,几笔就把梅花的风骨、品质刻画得淋漓尽致,尽显折枝画法的魅力。通过观察比较宋吟可20世纪70年代创作的《迎春图》和80年代创作的《李方膺诗意图》可知,前者做到中锋用笔,用墨设色浓淡变化较多,使树枝和花朵的远中近层次分明,勾皴点染都很完备,毫无遗漏,画面边角部分也处理得很好。整个画面给人一种繁花似锦、圆厚大气、清新雅致的感觉,为其密体梅花的代表。后者多用简笔,枯笔浓墨裹锋起手,两枝左起斜上,到中心偏左处分枝二三,花朵寥寥三五,忽而一枝突然轉向左生发,其硬如铁,中锋逆行,虚实相生,其势如洪,不可阻挡,其上开花几朵,或侧或背,将开未开。整个画面开合较大,简洁高古,笔笔凝练讲究,毫无多余,用墨用色几无变化,但画面就是给人一种充满无限生机、清逸老辣的感觉。可以说,该画笔笔皆是看点,处处回味无穷。

宋吟可晚年的花鸟画题材除梅花外,还包括其他植物和动物,如紫藤、凌霄、仙鹤、猫、鱼、鹰等。在宋吟可的花鸟画作品中,以水牛和猫为题材的花鸟画成就较高。他笔下的水牛大多其乐融融,性情顺良,他常常刻画母牛和小牛之间的温馨画面,表达母牛与小牛之间的舐犊之情。宋吟可在塑造这样的情景时用笔不多,着墨较少,往往以浓淡不同、大小各异的墨点,以及几笔中锋圆线勾勒关键轮廓,使一幅水中嬉戏、令人向往的水塘清趣图就跃然纸上。宋吟可对于猫的刻画亦是如此,简洁的几笔就能描绘出猫生动的神态。它们有的小心翼翼,有的聚精会神,有的安然假寐,气质慵懒。宋吟可创作的以猫为题材的绘画展示了他极为娴熟的造型手法和极强的观察能力,显示出他对客观物象进行艺术取舍、艺术加工的能力。

四、对生活的高度凝练

无论是何种绘画题材,人物、花卉还是兽禽,在晚年宋吟可的笔下都呈现出一种主观性。宋吟可在绘画创作时,对绘画对象进行了主观化处理,进行了一定程度的艺术加工,大胆地舍弃了对绘画对象诸多细节的描绘,只保留了他认为必要和想要的关键部分,这就是我们常说的“做减法”。当然,前提是有内容可减,因为前期的生活经验积累和中年时期的“图新”,所以宋吟可对客观对象的各种状态了如指掌,烂熟于心,甚至到后来心中的各种形象可以自由组合。这个时候他尝试将各种元素进行删减,这种删减不仅是对一枝一叶的舍弃,更多是对客观事物的内在精神进行高度提炼,将客体形象转化为具有高度抽象美、笔墨美的艺术形象。也就是我们常说的不再局限于对绘画对象的外在形态进行如实描绘,转为用笔墨表现其内在精神。宋吟可晚年的《李方膺诗意图》中几处关键的折笔,正是摆脱了现实中梅花形象的限制,反而更加凸显梅花不畏严寒、铁骨铮铮的君子品格。画面中斜插的几笔浓墨枝干线条节奏变化大,左冲右突,也显得动势强烈,生命力十足,具有极强的艺术表现力和感染力,这样的艺术形象才是“来源于生活而高于生活”。而这离不开宋吟可对艺术的深入思考和勤奋的艺术实践,更离不开他高尚的品格和宽广坦荡的胸怀。

五、超然的性格与豁达的胸怀

在“黔地潜藏——宋吟可精品书画展”上,有一幅画上题字“某某雅赏”,观展的一位退休钢琴教授告诉观者,这位某某同志是一位修理工,当时在给宋吟可送家具,因宋吟可年老行动不便,所以这位某某同志非常乐意帮忙。宋吟可颇为感激,为表示心意,就拿出自己的一幅画作为酬谢。虽是小事,但这足以表明宋吟可心态平和超然,并没有因为自己的身份和地位而妄自尊大,看不起别人,也没有因为自己的画作艺术价值高而轻视他人。这样的小事不止一两件,可以说是不可计数,与宋吟可接触过的人,无论是平辈、前辈还是后生晚辈,无不称颂他为人处世的风度。

纵观宋吟可的绘画创作,不管是人物画内容、创作手法的创新,还是晚年创作的主要方向由人物画转为花鸟画、花鸟画创作手法的由繁到简,可以说,宋吟可一生都在求变求新。然而其所变者,唯画风唯形式耳,我们要从中看到他的不变之处。宋吟可的不变之处在于坚持以形写神,坚持追求真善美,坚持“人格高画格才高”的理念,坚持积极进取,敢于突破,不因自己有所成就而故步自封。正是由于宋吟可有趣的灵魂和高尚的人格,坚持传递正能量,所以他的画充满了魅力,他才“赢得生前身后名”。

进入新世纪后,世界发生了翻天覆地变化,很多领域强调创新求变。绘画领域,很多绘画者为变而变,缺乏自身创作特色。猛然间看见宋吟可先生的事迹,观察他的变与不变,了解他的为人处世和绘画理念,幡然清醒。宋吟可超然的性格、豁达的胸怀、高超的绘画技艺、求变求新的精神值得后人学习。

注释:

①杨抱林:《画家宋吟可中、髦年“图变”》,《贵州文史丛刊》,1996年第5期,第75-79页。

②子苕、玉壶指清代画家费丹旭(字子苕)和改琦(号玉壶山人)。

参考文献:

[1]杨抱林.画家宋吟可中、髦年“图变”[J].贵州文史丛刊,1996(5):75-79.

[2]马天云.贵州中国画·花鸟卷[M].贵阳:贵州人民出版社,2018.

[3]顾朴光.贵州近现代中国画选[M].贵阳:贵州教育出版社,2013.

[4]王紅光.现代贵州书画家作品集[M].桂林:广西师范大学出版社,2014.

作者单位:

贵州财经大学艺术学院