“容貌焦虑”与新时代审美教育的价值取向

2022-03-30齐留柱

摘 要:“容貌焦虑”的产生,是审美在这个时代加诸个人身上的压力。对容貌的过度关注,对真善等审美内涵价值的忽视,显示了一种软弱的主体意识和不健全的人格,它是当下审美脱离真善后孤立繁荣的结果,也是审美教育目标偏离的表现。在新时代的审美教育中,人们应当重视美学理论的学习,并渗透新时代精神,立德树人。同时,还要培养受教育者的反思与批判精神,抵御假恶丑,进而使受教育者自觉将人生目标的实现与更高的价值连结起来。

关键词:容貌焦虑;审美弊病;价值取向;美育目标

基金项目:本文系中山大学新华学院2020年度党建课题“高校教师党支部在课堂思政中发挥作用的机制研究——以中国语言文学系教工党支部对《美学》课的指导为例”(KT202002)阶段性研究成果。

在审美日常生活化的当代社会,人们不但以更为严格的“审美”眼光审视商品、环境、生活,还以此观察他人与自身,使现代人对容貌的关注超越了以往,由此带来了一系列审美价值取向问题。

一、容貌焦虑:来自审美的压力

对于“观看”,约翰·伯格在《观看之道》中说:“我们从不单单注视一件东西,我们总是在审度物我之间的关系。”[1]即观看是一种权力加诸对象的过程,观看者和被看者之间形成了支配统治关系。从历史文化的角度来看,由于地位的不平等,女性一直是被“观看”的对象,是一种“景观”。长久地“被看”造成了女性将审视目光的内化,使她们一方面以男性的眼光观察别人,另一方面也以男性的眼光凝视自己。女性最早陷入了集体性的“容貌焦虑”。

在现代社会,女性的外貌压力有增无减,“白瘦幼”“BM风”“A4腰”“纸片人”“古铜肤”“超模身材”等审美标准层出不穷且更迭迅速。为了符合流行标准,一些人甚至以手术的方式整容、塑身,“小腿神经离断瘦腿手术”“取肋骨瘦腰”“溶脂针”“断骨增高”等医美手术众多[2]。通过手术的方式“变美”,在竞争者眼中无异于作弊,它由此引发的容貌竞赛,使人对容貌的要求更加苛刻。

市场竞争的白热化迫使很多品牌开始开拓男性市场,塑造男性美妆神话。2021年5月,某美妆品牌以当红流量男明星为主角拍摄了一支产品广告[3],广告文案反复强调“活得漂亮,无关性别”,鼓吹男人勇敢地拿起化妆品,使自己“精致”。广告片看似在打破“刻板印象”,实则是销售化妆品的“软”策略,目的是培养新的消费观念。它加重了人们对容貌的“观看”与“凝视”,制造了新的“审美标准”。在消费主义和大众文化的蛊惑下,观看的目光也转向了男性,被“凝视”的男性也开始了“容貌焦虑”。当然,商业广告只是促成这一结果的主要原因之一,其他诸如大众传媒、商业电影、快餐时尚等都参与了这种新审美观念的塑造。

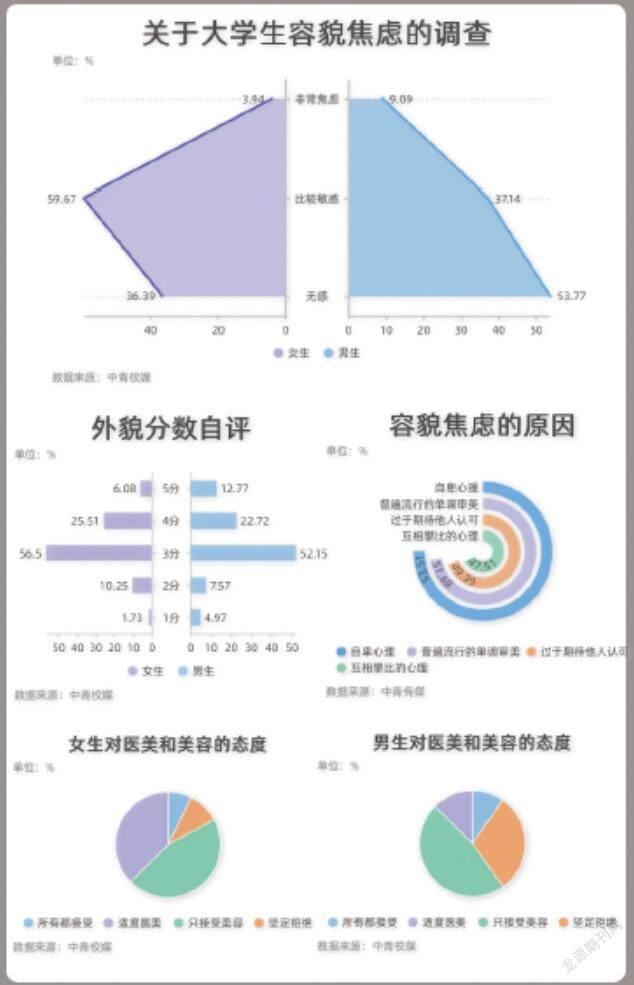

在校大学生也不能幸免。相关调研报告显示,59.03% 的大学生存在一定程度的容貌焦虑。其中,严重容貌焦虑的人中,男生比例为9.09%,女生比例为3.94%;而在中度焦虑的比例中,女生人数为59.67%,男生为37.14%。在所有调查对象中,对自己容貌十分满意的仅占7.87%[4]。这个调研数据基本与笔者的感受吻合,笔者在教学讨论问题中,有不少女生表示自己被容貌焦虑问题困扰,以至于自卑,不敢与人交往。在校大学生的“容貌焦虑”问题已经比较严重。

如果“容貌焦虑”只物化自我,造成的影响还比较有限,但作为一种审美观念,它会使秉持这种审美观念的人产生一种表达的愿望,并用这种内化的观念形成的审美标准评价周围的事物和其他人,在社会层面形成一套“容貌文化”和“容貌制度”,进而加剧标准的固化。当一群人以某种審美标准指认某物或某行为是“丑”时,很容易陷入审美暴力。前段时间,记者采访北京大学数学教授韦东奕的视频在网络上流传,在采访中,韦东奕因为形象质朴、表情平淡而被不少人调侃“眼睛小”“发型差”,甚至有媒体直接将其称为“最丑”北大教师……同样的事情也发生在笔者参与的反馈教学意见的会议中,不少学生提出的“教学意见”竟然不是教学问题,而是主讲老师的服装搭配“不合适”。

二、价值的失衡与美的孤立繁荣

“容貌焦虑”的产生与现代美学的发展密切相关。

进入后现代社会,传统美学悬置了对美本质的追问,消费主义趁机贩卖经过各种精妙包装的抽象审美符号,拓展消费的空间。在这种背景下,当代审美产生了深刻的“弊病”,这种“弊病”体现在“真善美一体化联系的削弱乃至解体”,亦即“真善”没落而“美”孤立繁荣[5]39。

“真”“善”“美”原本是一体的,是对人类三种基本活动——“知”“意”“情”的最高评价与价值追求。但当下的“美”脱离了同“真”与“善”的联系,空前发展了美的形式,造成了“美”孤立的繁荣。缺乏了“真”“善”内容的美,不但“可能以个体形态畸变为‘假恶美,而且曾经异化为社会群体行为的‘假恶美”[5]。“容貌焦虑”就是这种“美”的孤立繁荣的结果。大众传媒和审美时尚乐意展示的是美的外形,有意无意回避或忽略了背后的真善内容。

一个基本的美学常识是,人的美有两个方面:一是外在,主要指依附于人的身体而显现出来的美,通常包括人的身材、相貌、肤色、仪态等方面;二是内在,指人的内在精神展现出来的美。内在美体现着人的精神世界,展现着人的价值,是人的美的本质。因此,容貌虽然重要,但本身是否具有社会价值才是评价核心,这一点也是中国社会传统价值观的基本认识,即人们常说的“人不可貌相”。所以冒着生命危险奔赴抗疫一线的医护人员才被尊称为“最美逆行者”。

对美的追求一旦缺少真善的诉求,会迅速导向审美情感的虚假化与非道德化,使审美追求陷入病态与异化。没有内容支撑与情感生成的美,也更容易审美疲劳,从而在不断淘汰中走向荒诞。“容貌焦虑”的个体若不能突围,最终的走向只能是更大、更普遍的焦虑。集体或组织的审美取向若缺少真善诉求,则会引发社会价值判断的灾难。

“以貌取人”是一种显而易见的偏见,“容貌焦虑”本不应该成为问题,问题的出现,表明部分人的审美判断发生了偏差,放弃了审美判断的价值内容。歌德认为,“一个只能欣赏美的人是软弱的,而能欣赏崇高、悲剧、荒诞,甚至丑的人,才具有健全的审美趣味。”[6]对容貌的焦虑一方面暗示了审美主体对内在的回避,对人的美的多样性和真正价值的忽视;另一方面也显示出审美主体人格的萎缩,缺少必要的反思与批判精神,对大众文化所构建起来的审美法则只有认同,使主体成为了“单向度的人”。结果,主体在对不断变换的消费文化和快时尚的适应中疲于奔命,无法确证自我。

三、审美教育途径的单一化

“容貌焦虑”的产生与当下的审美教育也有密切关系。

传统审美教育认为,审美教育的目的是培养人的“健全人格”。而健全人格的养成则意味着人的主体的独立和完善,使人获得全面的发展。2015年9月国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》和2020年10月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》两个关于审美教育的重要文件,都强调了“人格”和“主体意识”的培养。

审美目标的实现是需要具体落实的。目前,我国进行审美教育的通常做法是进行通识性的艺术教育、艺术欣赏或审美鉴赏。理论上来说,通识性艺术教育属于审美教育的范畴。但就两者的层级关系来说,审美教育的目标是培养健全的人格,艺术教育是实现这一目标的重要手段。手段并非目的,它只是实现目的的方式,但在实际的操作中很容易忽视“艺术教育”与“审美教育”的区别,而将艺术教育等同于审美教育。“审美教育是一种情感教育,以培育自由人性为旨归。而艺术教育则偏向于形式和某种功利性价值的传播,而丧失了审美教育的重要靈魂——人的解放即审美经验的完整性。”[7]所以,以艺术教育替代审美教育,不仅在逻辑上犯了用手段替代目的的错误,实际上还容易导致审美目标的偏离。

进一步来说,艺术与审美的关系是复杂的,以艺术作为审美教育的手段与方法,未必能培养审美的心胸,更不能培养出健全的人格。比如,纳粹党魁希特勒本是学艺术的,古希腊和罗马的艺术是他的“审美理想”,他还呼吁艺术界以希腊、罗马为准则,进行第二次古典文艺复兴,并且在掌权之后还一度把它付诸实现。但他的“审美理想”是僵死的、静止的、强迫性的、不自由的、浸透了大日耳曼主义信念的,凡与他的“审美理想”相抵触的艺术都遭到了疯狂的打击与破坏,在纳粹的审美制度下,包括德国的现代派,塞尚、高更、梵高、马蒂斯、毕加索等艺术家的作品都成了垃圾。希特勒的观念,与传统的西方人道主义者和人文学者的认识有很大差别,传统的西方人道主义者和人文学者虽然也把自己文化的全部根源看作古希腊罗马的文化艺术,但他们的审美理想却是古希腊罗马文化艺术的动态沉淀,是源自古希腊罗马文化的艺术而向艺术的精髓发展。而在希特勒那里,不但把自己的“审美理想”框死为一种僵死的规则,而且也成了种族灭绝主义的工具。之所以如此,是因为希特勒只看到了艺术美的形式,而忽略了其内涵;只看到了艺术繁荣的表象,而未能理解背后的动因。

艺术的本质价值并不会自我呈现,相反它很可能会被其“美的外表”所遮蔽,若不能使受教育者把握背后的内涵,其非但无助于审美目标的实现,很可能会强化偏见从而导致相反的结果。所以,不能神话艺术教育的作用,更不能认为进行了艺术教育就等同完成了审美教育。“容貌焦虑”显示的软弱主体意识和不健全的人格,预示着当下审美教育的某种偏失。将审美教育局限在艺术教育上,对受教育者是有害的。

四、新时代审美教育的价值取向

“容貌焦虑”的消弭依赖于审美教育目标的实现,而审美教育目标的实现,则需要在艺术通识教育的基础上加入充分的价值教育和精神内涵教育。为此,需要重点把握以下几个方面。

(一)普及先进美学理论,推进系统性学习

美学理论是对美的历史、原理、类型、范畴、文化等的全面、系统介绍。了解美学基本理论,有助于全面理解美,把握美与民族文化、社会政治、日常生活的关系。马克思说,“理论一经掌握群众,也会变成物质力量。”树立正确健康的审美价值观,美学理论的学习是不可或缺的一环。

目前在审美教育的实际执行中,理论教育相对欠缺,所以要加重理论学习在审美教育中所占的比例,同时,应坚持马克思主义美学的方向。马克思主义美学有其先进性,相较其他美学理论而言,马克思主义美学是现代哲学美学的制高点。以先进的理论进行审美教育,是取得良好效果的保障。另外,从实用角度来说,马克思主义美学是批判性的审美话语,它对当下的审美文化尤其是消费文化有批判性的认识,以此进行理论的学习和教育,有助于更深刻地把握时代的审美趋向,对纷繁复杂的审美现象保持清醒的头脑。

(二)融入时代内涵,承担立德树人责任

立德树人是审美教育应有的追求。审美“审”的不只是“美”的形式,还有丰富的内涵。例如,奔赴抗疫一线的医护人员被称为“最美逆行者”,称其“最美”,显然不是因为容貌,因为被口罩勒出痕迹的、疲惫的、满是汗水的脸,很难说“美”,但他们“最美”,是因为为社会做出了贡献,守护了安全。他们的美是一种德行的崇高。

美育的施教者应当讲清楚“美”和“真”“善”之间、“内涵”和“外观”之间的复杂关系,应当在引导受教育者“求美”的过程中传输正确的价值观,使受教育者理解并主动寻求“德行”的完善,建立健康、理性的审美价值判断。“容貌焦虑”需要用德行的要求中和,需要把对人的评价从容貌的过分关注“分流”到内在的考察上去。在新时代,审美教育还应当归纳总结日常生活蕴含的具有崇高意味的精神,如“抗疫精神”“抗洪精神”“爱国精神”“敬业精神”等,引导欣赏更深层次的美。

(三)培养批判意识,自觉抵御“假恶丑”

美学关心人的快感、情感与想象,它聚焦的是人的感性问题,所以,美学是一种关于“改进”的话语,它可以对刻板的日常生活进行反叛,对固化了的审美思想、观念、模式进行突破。这决定了美学不可能只满足于一时的现象,它具有革命和解放的力量。

“容貌焦虑”的一个重要原因是审美主体缺少反思能力与批判精神。利用美学本身具有的革命性和解放性,在进行艺术通识教育、社会美教育、自然美教育等具体教育的过程中,激发受教育者思考,引导他们探究审美背后的价值取向,培养反思能力和批判精神。培养批判精神的目的,是为了寻求更加合理的、更符合时代价值要求的审美新观念,是为了建设更健康的价值观。近些年来,青少年中普遍流行的“饭圈文化”所展示出来的狂热与非理性,表明培养这种批判意识已经非常迫切。

(四)传承中华美育精神,培养时代新人

中国具有漫长的历史和连绵不断的审美教育传统。例如,在中国审美发展的历史过程中,“美”与“德”关系密切,古典美学传统中一向有“君子比德于玉”的说法,“比德”的审美思维对中国的文学艺术都产生了深远影响,人们习惯以这种思维欣赏和创造美。“比德”的审美思维对当下的生活仍然有重要意义,是亟待进行现代性转化的重要传统审美教育资源。

除了继承符合当下价值要求的“大美学”传统外,还要特别注意结合中国古典美学的“小传统”。所谓“小传统”,指的是“在乡民社会中通过民众活动仪式、习俗、技艺等以活动形态传承下来的文化”[8]。就复兴民族传统文化和丰富时代生活,特别是复兴中华美育精神来说,小传统美学有着特别意义,不仅因为它涵盖着中国人早期的知识和智慧,更因为它是一种将古老民族传统融于现代生活的活态审美教育。“他们的文化是存在于他们的行动中,他们的生活方式中,他们的仪式中;还有他们的音乐,他们的纹饰,他们祖祖辈辈流传的歌谣、神话、谚语中。在这些文化中,中国‘天人合一的哲学思想,中国‘仁义礼智信的人格体现,中国‘孝道为本、‘尊老爱幼的品德教育被作为一种实践,甚至一种乡村艺术,在不断的体现,他们的文化中有的不仅蕴藏了中国的传统文化,还充满着远古生态的智慧……”[9]可以说,“小传统”美学的活态展现为我们培養既有传统精神又有现代理念的时代新人,提供了重要的实践参照。

审美教育应该在新时代融入健康的传统美育资源,促进“中华美育精神”的现代性转化,同时引导受教育者将注意力集中到当下国家的文化战略中,把自己人生目标的实现与更高的价值连结起来,在美学和审美上助力当下的“文化复兴”战略。

五、结语

清代著名诗论家叶燮说:“凡物之美者,盈天地间皆是也,然必待人之神明才慧而见。”在强调主体审美能力重要性的同时,也暗含了对审美客体“各美其美”的信仰。有了这种审美价值判断,或者这种对事物的审美价值信仰,便可在很大程度上抵御消费主义和流行文化产生的“容貌焦虑”。这种价值判断和审美信仰,应当是审美教育着重培养的目标。整个社会价值体系的优化还需要各方力量的加持,共同承担起新时代的责任。

参考文献:

[1]伯格.观看之道[M].戴行钺,译.桂林:广西师范大学出版社,2015:5.

[2]孙欣祺.国家卫健委发布关于禁止开展“小腿神经离断瘦腿手术”的通知[EB/OL].[2021-07-30].https://wenhui.whb.cn/third/baidu/202107/30/416966.html.

[3]4A广告提案网.谁说男人不能爱漂亮?[EB/OL].[2021-05-24].https://www.bilibili.com/video/BV1Q54y1V7VY?from=search&seid=14204293647265879200.

[4]程思,罗希,马玉萱.近六成大学生有容貌焦虑:容貌焦虑缘何起[J].现代青年,2021(5):46-48.

[5]《美学原理》编写组.美学原理[M].北京:高等教育出版社,2018:39.

[6]周宪.美学是什么[M].北京:北京大学出版社,2015:127.

[7]王杰,高晓芳.中华美育精神在文明碰撞中的“再创造”[J].中国文艺评论,2020(8):21-31.

[8]高小康.非遗美学:传承、创意与互享[J].社会科学辑刊,2019(1):177-185.

[9]方李莉,李修建.艺术人类学[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2013:491-492.

作者简介:齐留柱,硕士,广州新华学院中国语言文学系助教。