“桂心”的本草考证

2022-03-30兰松平赵琳刘银磊汤忠显谢明李鑫

兰松平 赵琳 刘银磊 汤忠显 谢明 李鑫

【摘 要】 通过查阅分析相关的本草文献书籍,对桂心的来源、性味归经,功效主治进行研究梳理。经考证研究,桂心为肉桂去除栓皮者,味苦辛甘,性温热,归心脾肺肾经,有治九种心痛、腹内冷痛、五劳七伤、消风痹症瘕等功效。

【关键词】 桂心;来源;性味归经;功效主治;本草考证

【中图分类号】R284 【文献标志码】 A 【文章编号】1007-8517(2022)03-0028-05

The Textual Research of Guixins Herbs

LAN Songping1 ZHAO Lin1* LIU Yinlei1 TANG Zhongxian1 XIE Ming1 LI Xin2

1.Liaoning University of Traditional Chinese Medicine, Dalian 116600,China;

2.Chaoyang Inspection, Testing and Tertification Center,Chaoyang 122000,China

Abstract:By consulting and analyzing the related literature books of this herb, this paper studies the origin, sexual taste and efficacy of Guixin. Collation and induction of cinnamon for cinnamon removal of suppository skin.It nature is warm and flavor is bitter,pungent, and sweet, and attributive to the heart, spleen, lung and kidney meridians,there are “nine kinds of heartache, abdominal cold pain, five labor seven injuries, wind arthralgia syndrome” and other functions.

Key words:GuiXin; Source; Ropism of Taste; Efficacy Main Treatment; Herbal Research

2020版《中國药典》[1]一部收载有肉桂与桂枝,其收载的肉桂为樟科植物肉桂Cinnamomum cassia Presl的干燥树皮,桂枝为樟科植物肉桂Cinnamomum cassia Presl的干燥嫩枝,并未收录桂心。但“桂心”一词在历代的医方中均有出现,如东晋《肘后备急方》[2],唐代《外台秘要》[3]和《备急千金要方》[4],宋代《妇人大全良方》[5],清代《医学心悟》[6]中运用桂类药材的医方,大多数均为桂心。有学者统计[7],新雕本中的桂类药材包括桂心、桂等,其中桂心使用频率高达90%以上。日本学者[8]真柳诚先生从考古学,植物学,文献学等各方面研究,对张仲景先生医书中的桂类药物进行了详细的考证,其结论为北宋校正医书局林亿等将《伤寒论》中有关的桂类药物均统一修改为桂,包括桂心,桂等,一直沿用至今。并且桂心在历代的本草中,由于药材演变的复杂,名称也有较多的变化,因此,现代的各医药学者在对桂心的认识上存在着许多的争议。鉴于此,需要通过本草考证,将桂心的历史发展脉络梳理清晰,为以后开发运用桂心提供基础依据。本文对桂心的来源、性味归经及功效等方面进行系统的考证研究。

1 来源考证

在历代本草中,多提到桂心,关于桂心的来源,主要观点有如下几种。

1.1 桂心即牡桂 “桂”首载于《尔雅》[9],称为“梫,木桂”。“桂心”一词最早正式出现在东汉《神农本草经》[10]中,在木上品“牡桂”词条下记载:“郭璞云:今人呼桂皮浓者,为木桂,及单名桂者,是也。一名肉桂,一名桂枝,一名桂心。”该书把桂心,桂枝,肉桂作为牡桂的别名出现,为同物异名。

1.2 桂心为丹阳木皮炮制而成 南北朝时期《雷公炮炙论》[11]记载:“其州土只有桂草,元无桂心。用桂草煮丹阳木皮,随成桂心。”可见作者认为桂心是“丹阳木皮”经过桂草的炮制而成。

1.3 桂心为桂去粗皮所得 我国历史上第一部官修本草书《新修本草》[12]载:“牡桂,即今木桂,及单名桂者,是也。”此桂花子与菌桂同,唯叶倍长,大小枝皮俱名牡桂。然大枝皮肌理粗虚如木兰,肉少味薄,不及小枝皮也。小枝皮肉多,半卷。中必皱起,味辛美。一名肉桂,一名桂枝,一名桂心。详细的描述了牡桂的植物形态,从“大小枝皮俱名为牡桂”可以看出桂心的用药部位为牡桂的“大枝皮”和“小枝皮。”陈藏器《本草拾遗》[13]云:“菌桂、牡桂、桂心,已上三色并同是一物……味既辛烈,皮又厚坚,土人所采,厚者必嫩、薄者必老,以老薄者为一色,以厚嫩者为一色。嫩既辛香,兼又筒卷,老必味淡,自然板薄。板薄者,即牡桂也,以老大而名焉。筒卷者,即菌桂也,以嫩而易卷,桂心即是削除皮上甲错,取其近里辛而有味。”陈藏器认为“大枝皮”是牡桂,“小枝皮”是菌桂,两者去除粗皮则为桂心,首次出现了桂心要去除粗皮。

宋代·寇宗奭在其《本草衍义》[14]载有“又有桂心,此则诸桂之心,不若一字桂也”。由“桂之心”知,桂心为桂去粗皮者。苏颂《本草图经》[15]只有桂这一词条,牡桂在这一词条中,言牡桂削去皮,名桂心。元代《本草发挥》[16]中,海藏曰:“桂有菌桂、牡桂、筒桂、肉桂、板桂、桂心、官桂之类,用者罕有分别。大抵细薄者为枝为嫩,厚脂者为肉为老,但不用粗皮,只用其心中者为桂心也。”丹溪云:“桂心者以皮之肉厚,去其粗而无味者,只留近木一层,其味辛甘者,故名之曰桂心。”由此可见,宋元时期,桂心是桂的中心肉厚部分。

明代李时珍在其《本草纲目》[17]谓,桂即此肉桂也。厚而辛热,去粗皮用。其去内外皮者,即为桂心。而牡桂是单独的一个词条,不在桂词条中。清代《本草易读》[18]《本草备要》[19]《本经逢原》[20]《本草明览》[21]等书籍,皆云,桂心即肉桂去外粗皮及内薄皮,取心中味最辛者。

1.4 桂心为肉桂的边条去表皮者 《中药大辞典》[22]曰:“至于‘桂心,即肉桂加工过程中检下的边条,除去栓皮者。”1984版的《中药学》[23]谓:“肉桂为樟科常绿乔木植物肉桂的干皮或粗皮,干皮去表皮者称桂心。”由上述可知,桂心是肉桂去除表皮者。

综上所述,东汉时期,桂心作为牡桂的别名第一次出现,肉桂也是作为牡桂的别名出现,说明桂心、肉桂属于同一植物来源。南北朝时期,雷氏所为的丹阳木皮是山桂,此山山桂在丹阳山中,叶如麻,开细黄花。雷氏认为这是桂心的伪品。唐朝时期,言桂心是去皮牡桂的“大枝皮”。到宋元时期,本草书籍曰,桂心是桂的中心肉厚部位。最后明清时期,桂心是肉桂去粗皮,去里外皮,中心者。现代的书籍记载,桂心来源于肉桂,是肉桂去除栓皮者。

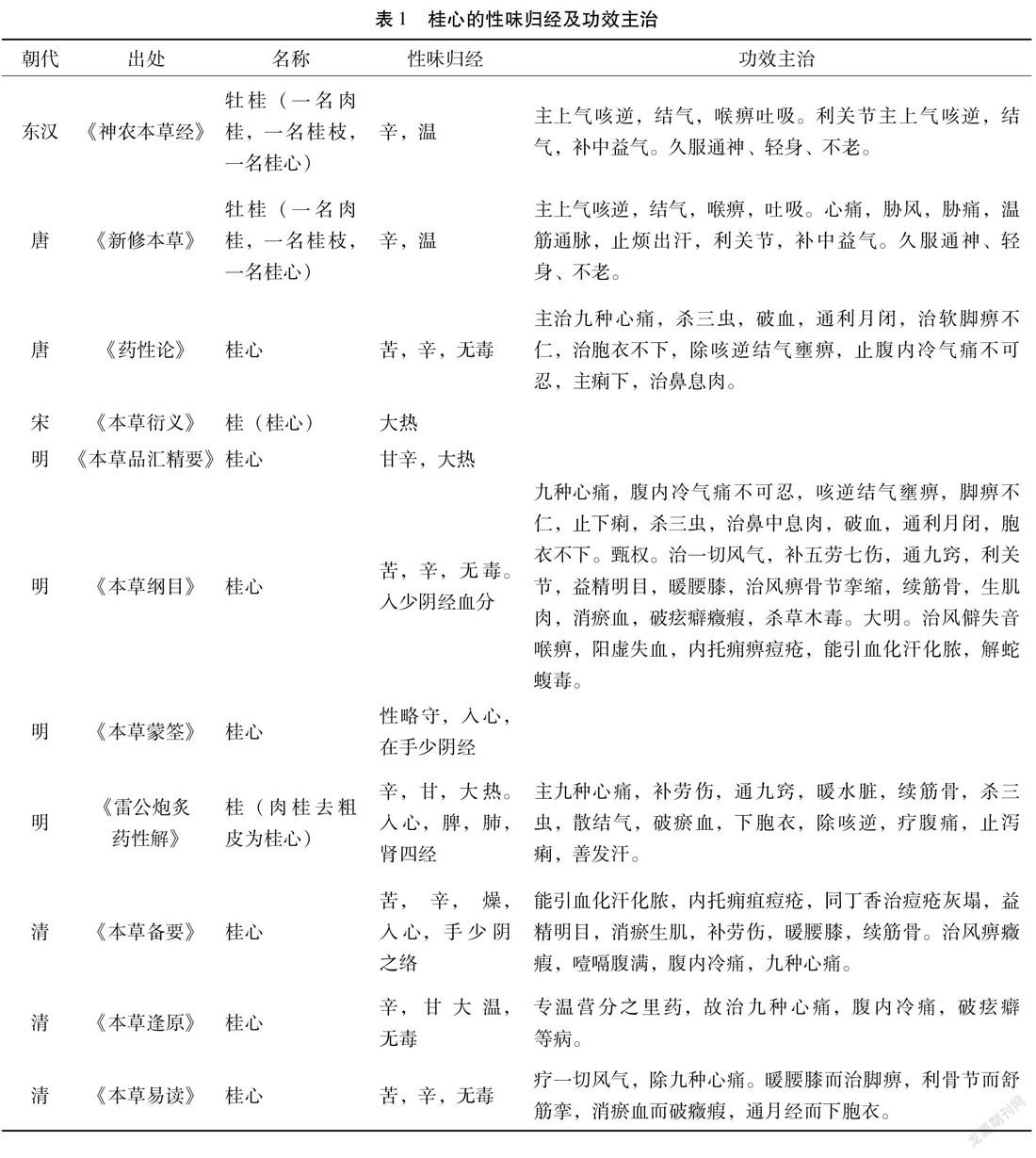

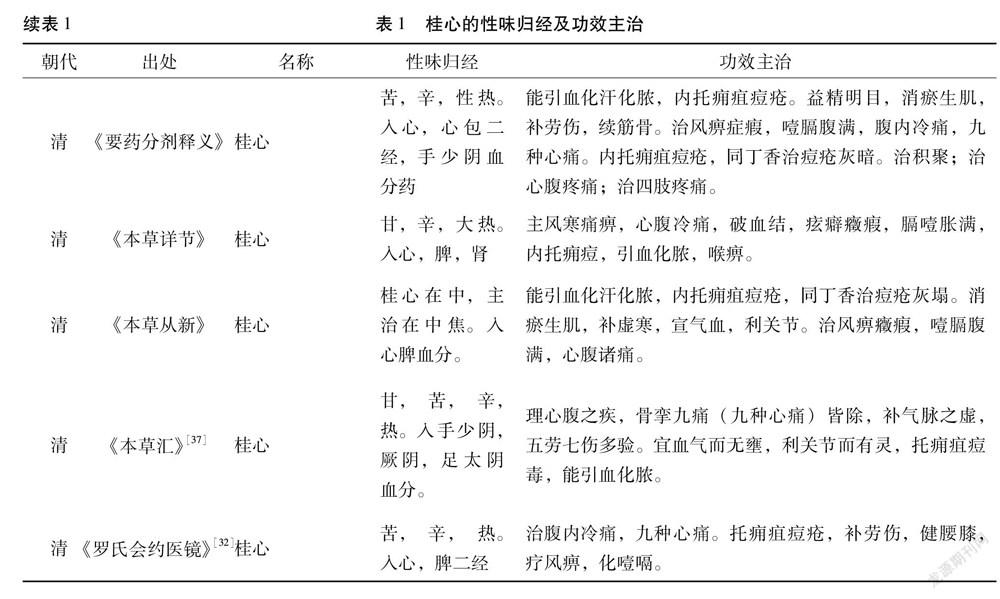

2 桂心的性味归经

2.1 性味方面 关于桂心的性味,《神农本草经》[10]载:“辛,温。”《药性论》[24]与《本草纲目》[17]记载:“苦、辛,无毒”;《本草蒙筌》[25]谓其:“桂心美之之义,性略守”;《炮炙全书》[26]对桂心有“有小毒”的记载。清代《本草易读》《本草备要》《要药分剂》[27]等部分古籍与《本草纲目》古籍记载相同;而清代《本草逢原》载:“桂心辛、甘、大温,无毒”;《本草明览》[21]谓:“桂心主于温”;《本草详节》[28]载“桂心大热”。1994年版《中华大辞典》[29]记载:“苦辛,无毒(或作甘大燥功用)”。

2.2 归经方面 关于桂心的归经,明朝时期《本草纲目》[17]载:“好古曰,桂心入少阴经血分。”《本草蒙筌》[25]云,桂心入心。《本草约言》[30]记载:“桂心,入二三分于补阴药中,则能行地黄之滞而补肾。由其辛味属肺而能生肾水,性温行血而能通凝滞也。”清代《本草从新》[31]认为“桂心在中,主治在中焦。”《罗氏会约医镜》[32]载:“入心、脾二经。”《要药分剂释义》[27]谓其:“桂心入少阴、厥阴经血分,入心、心包二经。”

根据上述古籍中的记载可以确定桂心苦、辛、甘,性温热,入心、脾、肾、肺四经,无毒。

3 桂心的功效主治

《神农本草经》载:“主上气咳逆,结气,喉痹吐吸。利关节主上气咳逆,结气,补中益气。久服通神、轻身、不老。”《药性论》[24]《雷公炮制药性解》[33]《本草纲目》[17]和《本草易读》[18]均记载桂心:“九种心痛,腹内冷气痛不可忍,咳逆结气壅痹,脚痹不仁,止下痢,杀三虫,治鼻中息肉,破血,通利月闭,胞衣不下。”五代时期《日华子本草辑注》[34]记载:“疗一切风气,通九窍,利关节,暖腰膝,破痃癖癥瘕,消瘀血及风痹、骨节挛缩,续筋骨,生肌肉。益气明目并五劳七伤。”明代《本草纲目》[17]在上述古籍中增添了“治风癖失音喉痹,阳虚失血,内托痈疽痘疮,能引血化汗化脓,解蛇腹毒”的记载。明代《本草品汇精要》[35]中载:“《汤液本草》载:别录云:桂心疗卒中恶,心痛及小儿脐肿,炙热慰之”和“桂心为末二两,合热酒调一匕,不拘时服,治寒疝心痛,四肢逆冷,全不欲食。”清代《本草易读》[18]也记载:“九种心痛,桂心为末,每酒下二钱;心痛厥逆,桂心为末,每酒下一钱。”还有清代的《本草汇笺》[36]载:“桂心主治中焦心疼,腹冷诸疾。”清代《罗氏会约医镜》[32]谓其:“补劳伤,健腰膝胃肝两足,疗风痹养肝。”具体见表1。

综上所述,可以发现,东汉时期,桂心疗上气咳逆,补中益气。从隋唐时期开始都认为桂心有治九种心痛,腹内冷痛,五劳七伤,消风痹症瘕等功效。

4 结论

通过查阅本草古籍,对桂心的相关文献进行了梳理,发现唐及唐以前的桂心来源于牡桂的“大枝皮”,而肉桂与桂心为同物异名;明清时期大多数本草对桂心的记载多为肉桂去除粗皮,去里外皮,则为桂心。现在一直所用的桂心为来自于肉桂去除栓皮者。桂心的性味归经,东汉时期认为桂心味辛温;唐宋期间的书籍载桂心,味苦辛温(大热),无毒;明代,桂心的药味新增甘味,最后形成了味苦,辛,甘,大热,无毒;清代以后,桂心基本确定为苦,辛,甘,大热(燥)。明朝时期,本草书籍载桂心入心,在手少阴经,《雷公炮炙药性解》载桂心入脾肺肾经;清代以后,本草书籍记述:入心,心包经,入心脾肾经或入手阴,厥阴,足太阴血分。当代认为其入心脾肺肾经。东汉时期,桂心主治上气咳逆,补中益气,久服,身轻,不老。唐宋时期增,主治九种心痛,杀三虫,破血,通利月闭,温通经脉,止腹内冷气痛不可忍,主痢下,治鼻息肉。明清时期又增,治一切风气,补五劳七伤,通九窍,益精明目,杀草木毒,治风僻失音喉痹,阳虚失血,内托痈痹痘疮,能引血化汗化脓,解蛇腹毒。

参考文献

[1]国家药典委员会.中华人民共和国药典(一部)[S].北京:中国医药科技出版社,2020.

[2]东晋·葛洪.肘后备急方[M].安徽:安徽科学技术出版社,1983.

[3]唐·王燾.外台秘要[M].北京:人民卫生出版社,1982:61-93.

[4]唐·孙思邈.备急千金要方[M].北京:人民卫生出版社,1982.

[5]陈自明.妇人大全良方[M].天津:天津科学技术出版社,2003.

[6]程国彭.医学心悟[M].北京:人民卫生出版社,1963:134.

[7]曾凤,罗辉,董立业.宋人改动《千金要方》桂类药名考证[C]//中华中医药学会第二十二届医古文学术研讨会论文集,2013:6.

[8]真柳诚,宇都真理子.桂枝汤中是桂枝,还是桂皮[J].中医药文化,1992(2):30.

[9]郭璞.尔雅[M].上海:古籍出版社,2015.

[10]森立之重辑.神农本草经[M].上海:群联出版,1955:28-29.

[11]雷公.雷公炮炙论[M]芜湖:皖南医学院科研科,1983:29.

[12]唐·苏敬.新修本草[M].上海卫生出版社影印,1957:95

[13]陈藏器.本草拾遗[M].皖南医学院科研科,1983.

[14]寇宗奭.本草衍义(卷十三)[M].北京:中华书局,1985.

[15]苏颂.本草图经(卷第四)[M].合肥:安徽科学技术出版社,1994:329.

[16]徐彦纯.本草发挥[M].北京:中国中医药出版社,2015:63-64.

[17]李时珍.本草纲目[M].北京:中医古籍出版社,1994.

[18]清·汪讱庵著.本草易读[M].太原:山西科学技上出版社,2014.

[19]清·汪昂著.本草备要[M].北京:中国医药科技的版壮,2012.

[20]清·张璐撰.本经逢原[M].北京:中医古籍出版社,2017:176-178.

[21]清·佚名撰.本草明览[M].北京:中国中医药出版社,2015:56-57.

[22]江苏新医学院.中药大辞典[M].上海:上海人民出版社,1977:80.

[23]凌一揆.中药学[M].上海:上海科学技术出版社,1984:17.

[24]唐·甄权.药性论[M].皖南医学院科研科,1983.10:39.

[25]明·陈嘉谟.本草蒙筌[M].北京:中国古籍出版社,2008.

[26](日)稻生宣义.炮炙全书[M].北京:中国医药科技出版社,2012.

[27]周德生.要藥分剂释义[M].太原:山西科学技术出版社,2011.

[28]闵钺撰,张效霞.本草详节[M].北京:中国中医药出版社,2015.

[29]谢观.中华医药大辞典[M].沈阳:辽宁科学技术出版社,1994.

[30]明·薛己辑.本草约言[M].北京:中国中医药出版社,2015.

[31]清·吴仪洛.本草从新[M].太原:山西科学技术出版社,2015.

[32]清·罗国纲撰.罗氏会约医镜[M].北京:中国中医药出版社,2015.

[33]明·李中梓撰.雷公炮制药性解[M].北京:人民军医出版社,2013.

[34]常敏毅.日华子本草辑注[M].北京:中国医药科技出版社,2016.

[35]明·刘文泰.本草品汇精要[M].北京:中国中医药出版社,2013.

[36]清·顾元交撰.本草汇笺[M].北京:中国中医药出版社,2015.

[37]清·郭佩兰.100种珍本古医籍校注集成本草汇[M].北京:中医古籍出版社,2012.

(收稿日期:2021-06-10 编辑:陶希睿)

基金项目:辽宁中医药大学大学生创新创业训练计划项目(201910162037)。

作者简介:兰松平(1997-),女,汉族,本科,研究方向为本草考证。 E-mail:2550978134@qq.com

通信作者:赵琳(1972-),女,满族,硕士,副教授,研究方向为中药药效物质及质量评价。E-mail:zhao3lin@126.com