徽州三雕“家和”图像的文化意蕴

2022-03-29刘京晶

刘京晶

(安徽师范大学美术学院 安徽·芜湖 241000)

徽州曾下设六县,位于皖、浙、赣三省交界,其文化源远流长、博大精深。 徽州各地深受儒家伦理道德思想的影响,徽州人本身就尤为注重家庭的和睦气氛。 徽州民间关于家庭和睦的谚语也尤为普及,如:关于孝敬长辈的“好儿不吃分家饭,好女不穿嫁时衣”;有关夫妻和睦的“家不和,外人欺”;以及关于教育儿女的“独子不教,终身无靠”等,均体现出徽州人根深蒂固的家庭观念。 此外,明清时期的徽商极为重视文化的学习,其大多是受过儒家教育的商人,故以徽州建筑雕刻为商的人们极力探求“三雕”的文化因素,这种对于家庭和睦的追求,不仅体现在日常生活中,还在徽州建筑雕刻中体现得淋漓尽致。

一、仁孝传家,方是有后

“家”与“国”密不可分,相辅相成。 没有“小家”,何为“大家”? 《礼记·大学》中也曾提出“修身、齐家、治国、平天下”[1]的说法,欲治国应先齐家,欲齐家需先修身,以“忍”“孝”“寿”等文化来修身,为齐家奠定坚实的基础。 在中华民族的传统文化中,家庭是极受人们重视的最基本的生产与生活单位,家庭成员之间和睦相处的模式随之便深受中国人的推崇。由于徽州地区的人们宗族观念较重,传统家庭模式的家庭成员较多,事务也较繁琐,且中华民族历来便重视家庭和谐,因而更加需要“忍”“孝”“寿”等文化的滋润。

(一)“忍”文化

回顾中国古代思想史,儒家、佛家和道家的思想体系都把“忍”字推崇为一种极其高尚的精神境界。 以“忍”修身的哲学理念在儒家的思想体系中已然成为经世致用的思想传统。 春秋时期的孔子提出“小不忍则乱大谋”。 东汉时期,佛教始祖释迦牟尼认为“六度万一,忍为第一”。 道家将“忍”作为以柔克刚的法宝。 “忍”也作为一种修身养性的思想浸透于家庭生活中,成为家庭和睦关系非常重要的一方面。

唐代张公艺是郓州寿张古贤村人, 著名乡贤,他主持张氏家族以“百忍”自居,百忍是他的治家之道、立家之本,这使得这个大家庭发展成为九世同居,合家共爨的美好局面。 相比之下,在王孙贵族的眼里则充斥着无尽的争斗和血染宫廷的冷酷现实。因此,当生于帝王之家的唐高宗亲临访贤时,问及张公艺的治家之法,张公艺便手写一百个“忍”字,倡导以“忍”治家。 唐高宗感动于张氏九世同堂家族的“百忍”治家法宝,并赐以缣帛。

程金达宅木雕中有关张氏家族的《百忍图》(见图1),从孩童到老者,有4 人正手拉一条幅,欣赏其“忍”字,周围一群人或挥扇,或怀抱孩子,他们相互讨论,并对中间的“忍”字赞赏有加。 此图画面人物众多,氛围生动,表现力也较强,从每个人的不同姿态中充分展现出“忍”文化作为中华民族的优良传统,深受中华儿女的推崇。 除此之外,程成安宅匾枋上的《百忍图》(见图2)外框呈倒三角形,有着聚拢画面人物的效果。 画面中心2 人正手拉一条幅,其他人都面带微笑,其身体均向中间的《百忍图》戏文倾斜,眼神也投向此戏文中,他们的双手或舞蹈,或挥扇,画面呈现出强烈的律动感,凸显了一种轻松、生动且和谐安定的家庭氛围。 在这些《百忍图》中,其人物在举手投足中的一举一动,一招一式,无不表现着中华儿女对家庭和睦的注重与期盼。

图1 张氏家族的《百忍图》

图2 程成安宅匾枋上的《百忍图》

(二)“孝”文化

中华民族向来极为重视孝道,凡事以孝为先的家风是那些家族千百年来兴盛不衰的真正动力与源泉。 “孝”是构成“仁”的基础,而后落实于符合“礼”的孝行之中。 徽州建筑中到处可见的是一幅幅饱含深意的家和“三雕”图像,这些图像不仅是徽州建筑中的一道亮丽且独特的人文风景,更是中华民族向往家庭和睦氛围的生动诠释,是各个千百年久盛不衰家族代代相传之价值观的具体体现。

在儒家的家庭伦理体系中,孝道是家庭道德规范中最重要的方面,更是对亲情的根本要求。 在家庭道德中修以孝道,是建立起一个真正有序且和睦家庭的重要前提。 在儒家思想中,生则养包括物质层面的赡养,及精神层面的敬顺。 在古代,中国社会几乎不存在老人的社会福利和各种保障体系,老人的生活需要依靠儿女,民间也因此出现“养儿防老”一说,可见,孝道观念在中国传统文化中是根深蒂固的。

徽州三雕中的《弃官寻母》(见图3)图便是孝文化的一种体现。 此幅图是流传甚广的《二十四孝》中的第二十三则故事,宋代朱寿昌是故事中的一位孝子。 其讲述的是朱寿昌七岁时,因生母被嫡母所妒而出嫁,导致母子骨肉分离,长达五十年未见。 在此期间,朱寿昌每到一处地方做官,便四处查寻母亲的踪迹,直到宋神宗时期,他决定弃官寻母,最终找到时,母亲已经年过七旬。 此图中心一人(即朱寿昌)双膝跪地,叩拜多年未见的母亲,母亲坐其前,一只手抬起或欲将朱寿昌拉起身。 此画面具备一定的三维空间视觉效果,既有地面,背景中又有美丽的风景,还有场景,画面极美,侧面烘托出朱寿昌寻找到老母亲,并终可尽孝的感人画面。

图3 弃官寻母

(三)“寿”文化

在中国传统家庭文化中,祝寿图像作为祝寿文化的一种视觉呈现形式,大都是对尊敬、孝敬长辈的特殊诠释,也是对生命意愿的祈愿与诉求,同时,反映出中国传统文化中“百善孝为先”的家庭道德与个人的基本品格。 祝寿图像作为一种人生礼仪习俗极为常见的传统美术形式之一, 兼具仪式性、实用性和审美性于一体,反映出从古至今中国人的生命意识,以及“家有一老,如有一宝”的和谐局面的心理诉求。

祝寿图像充满仪式性的同时, 也极具表演性。在民俗学和人类学领域,关于“表演”主要有两种观点:一种是从狭义范围来讲,把表演看成独特的艺术交流方式;另一种是从广义范围来看,把表演看成特殊的显著事件[2]。 广义的表演存在于社会生活的方方面面。 比如:菜市场卖菜老板的吆喝,或者买菜人与卖菜老板砍价的过程,都可称作表演。 祝寿图像中给寿星祝寿的画面,其实也是所谓广义范围上的表演,把表演看成一种特殊且显著的社会生活中的祝寿仪式。

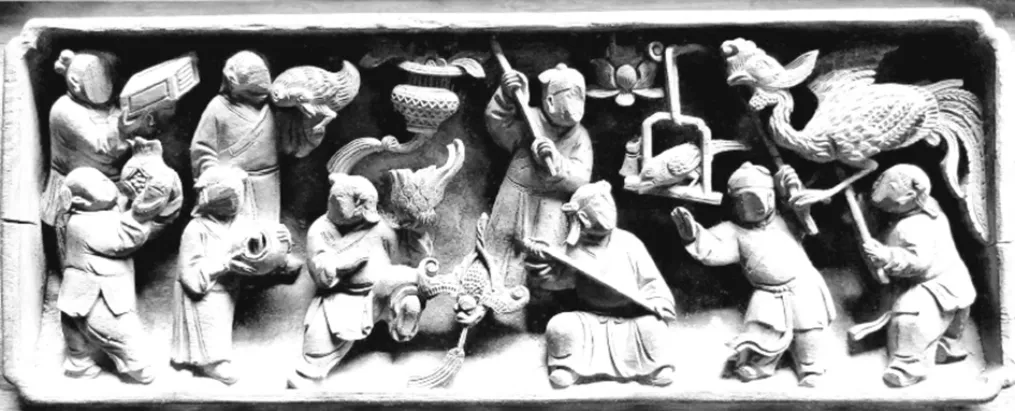

徽州三雕中的《九锡宫图》(见图4)位于承志堂的冬瓜梁上, 是徽州地区祝寿时常表演的剧目,其讲述的是人们为唐朝开国大将程咬金祝寿的故事。此画面共29 个人物, 画面中每个人物都在展开属于自己的表演, 位于寿堂上的程咬金容光焕发,慈眉善目,端坐于中间,在人们都为他庆祝寿辰时,他竟偷吃起枣来,寿星毫不掩饰内心喜悦的表演展现出长辈和蔼可亲的一面。 他的两个儿孙面朝上座,跪地叩拜寿星, 表现儿孙对于长辈的尊敬与爱戴。左右两侧的官员和子婿们谈笑风生, 亦或品茗闲聊,在此基础上,可品味其家庭的和睦氛围。 侍女们端果盘、茶水。 左边两个小校肩扛“百岁坊”走来,右边两人边扛旗,边敲锣。 侍女和小校们服务于寿星时的表演,也表现出侍从对主人的尊敬和祝福。 画面生动地描绘出九锡宫喜庆欢乐的祝寿氛围,以及和睦的家庭关系,同时,也展现出传统雕刻独特的艺术感染力。

图4 九锡宫图

在社会生活中,不“忍”则不和,不“孝”则无德,无“寿”则不乐。 纵观徽州三雕中的忍、孝和寿文化图像,徽州人将这些图像雕刻在建筑上,烘托出长辈在家庭乃至家族的和谐氛围上所发挥的重要作用,更是寄寓着人们“家和万事兴”的美好期望。

二、和气致祥,乖气致异

由于古代封建伦理道德三纲五常的影响,古代存在“女子出嫁从夫”的训言,即妻子万事必须听从丈夫的安排。 自古以来,人们一直将婚姻视作社会成立的基点,中国古代对于夫妻和谐关系的认识也记载于众多经典文献中。 夫妻的婚姻关系稳定,才会有比较和谐的父母、 子女等其他的家庭关系,进而形成一个代代相传的家庭,而后构建一个更加庞大而和谐的社会。

古代中国传统夫妻礼仪主要是 “妻齐于夫”。《说文解字注》中记载:“妻,妇与己齐者也。 ”[3]另外,郑玄提到:“齐,谓共牢而食,同尊卑也。 ”[4]P1456孔子认为之所以要敬妻,是因为“妻也者,亲之主也,敢不敬与? ”[4]1611显然所谓“敬妻”,是因为妻能使得家族人丁兴旺,帮助家族完成“继后世”的“神圣职责”。 因此,由上述的一系列记载可以看出,“夫敬于妻,妻齐于夫”是古代夫妻和睦、相濡以沫的重要标准。

位于瞻淇汪氏宗祠石雕栏板由西往东第一块的《芙蓉图》(见图5),构图左密右疏,芙蓉由左边长出枝干横斜于画面中, 叶梗圆敦有力且富有弹性,花朵形态各异,美丽动人,花叶密集遍布,充满生机与活力。 凸显出中国画中留白的效果。 画中最前面是一块太湖石,石头中有较多洞窍。 太湖石后面是一连串芙蓉花,其绿叶婆娑,映衬红白相间的花朵。花朵形状繁多,或呈球卵形,或花开一半,或花冠大而饱满,呈现出芙蓉花开放的全过程。 芙蓉的谐音为“夫荣”,太湖石代表着长寿。 芙蓉的花与叶之间的相互映衬,正如李清照和她的丈夫赵明诚的故事一样,他们志同道合、相濡以沫,为研究学术不惜缩衣节食,而在生活中也不乏“赌书泼茶”的故事。 芙蓉与太湖石的结合,恰恰充分地体现出“夫尊于朝,妻贵于室”的说法。

图5 芙蓉图

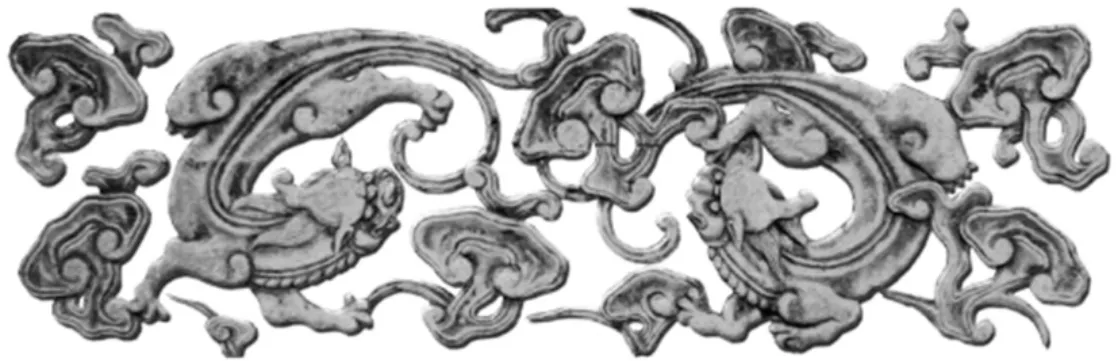

夫妻是一个家庭的中轴心, 如同两棵大树,只有这两棵大树之间互相支持、帮助、敬爱与忠贞,才能支撑起一个幸福和谐的家庭。 凤凰如同夫妻一样,雄的即“凤”,雌的即“凰”,总称为凤凰。 凤凰文化是中国传统文化的组成部分,常用来形容家庭和睦。

凤凰的“五色”,即“德、义、礼、仁、信”被看作是社会和谐安定的象征。 凤凰象征着多种事物,最常用的一种象征方式便是爱情。 凤凰能带来幸福、吉祥与和睦,它是一种社会和谐观念的精神与物质载体,这包含有关爱情的幸福与和睦,凤凰自然也就常被人们用来祝福婚姻美满。

“凤凰于飞,翙翙其羽”[5]出自先秦的《诗经·大雅·卷阿》中,译为:“高高青天凤凰飞,百鸟展翅紧相随”。 还有《左传·僖公二十二年》中贵族之家所歌唱的婚姻,“凤凰于飞,和鸣锵锵。 有沩之后,将育于姜。 五世其昌,并于正卿。 八世之后,莫之与京。 ”[6]凤凰于飞是经典的夫妻礼赞。 位于徽州区洪坑131号民居砖雕门楼的徽州三雕《凤凰于飞,翙翙其羽》(见图6)图中有鸟中之王——一凤一凰,还有两朵硕大的花中之王——牡丹。 凤凰形态各异,展翅翱翔在花朵之间。 其中,一只欲俯首展翅高飞,另一只昂着头,双爪朝前,尾羽交互卷曲、舒展飘逸。 牡丹的花瓣雕刻得极为精致,且层次感强。 一凤一凰穿梭在牡丹花丛中,生动传神。 牡丹雍容华贵,洋溢着和合美满的富贵气息。

图6 凤凰于飞,翙翙其羽

深究这些现存的有关夫妻和睦的图像,不难发现徽州人对这些家庭和睦图像寄寓的厚望。 位于罗东舒祠殿前有20 块石雕栏板,栏板雕有20 幅《蟠螭戏灵芝》图。 东边由外向里第一块《蟠螭戏灵芝》(见图7)图,描绘身躯呈半圆形的两只蟠螭,含情脉脉的相对而视,仿佛一对相濡以沫的夫妻。 其左边的螭龙为雄性,英姿焕发。 右边的螭龙为雌性,温和柔顺。两只龙情意绵绵,显得十分可爱。远观两只蟠螭,如同两朵浪花,来回波动,富有极强的动感。 同这对蟠螭一样, 夫与妻之间只有做到相互扶持、相敬如宾,才能得到更加和睦的家庭关系。 古代的婚姻规定一夫一妻制,讲究的是一夫一妻制度更利于家庭的和睦安定。

图7 蟠螭戏灵芝

不论是芙蓉图、凤凰图,抑或是蟠螭图,都传达给人夫妻之间“以和为贵”的深刻寓意。 夫妻之间的和睦相处,才能获得真正的“家和万事兴”,在此基础上,家族方能发展得更加兴旺,由此可以发现,徽州人对于家庭和睦关系的良苦用心。

三、子孙满堂,崇学尚德

中国自古便极为注重家族的繁荣兴盛、子孙满堂的和谐局面。 人们大都盼望“多子多福”,认为只有子孙满堂、延绵不绝的家族,才能得以兴盛与长久不衰。 在儒家宗法制的伦理价值体系中,子嗣繁衍对家庭乃至整个家族都有着极为重大的意义。 一个家庭若绝嗣, 则意味着生产力和劳动力薄弱,使得整个家族在社会中难以立足,甚至会导致家族的灭亡。 由此可以看出,古代中国的人们认为子孙满堂有助于家庭和睦, 徽州三雕中便常出现送子图、婴戏图等有关孩童的画面。

位于志诚堂12 扇绦环板深浮雕中的 《凤凰送子》(见图8)图,画面中右边的孩童高举凤凰灯,凤凰壮硕、颈仰喙启,刻线极为有序。 其他孩童分别手持黄莺灯、花篮灯、蝙蝠灯、石榴灯、荷花灯、书匣灯、寿桃灯、佛手灯、鸳鸯灯,他们或嬉戏,或交流。此图有着少者看灯可得子孙满堂的吉祥寓意。

图8 凤凰送子

《颜氏家训》中提到,“人在年少,神情未定,所在款狎,熏渍陶染,言笑举动,无心于学,潜移暗化,自然似之”[7]。 人在年少的时候,精神和性情没有定型,在与朋友相处的过程中,潜移默化地受周围朋友的影响,而与之相似。 颜之推深知环境对孩子的重要影响,同样,在家庭环境中,他认为长辈营造出一种和睦的家庭氛围,能够为后代提供良好的成长环境,使得子孙能够拥有无忧无虑的童年。

志诚堂中的《童子习武》(见图9)图的画面整体布局合理,8 位孩童高低错落,疏密有致。 孩童的造型活泼生动,惟妙惟肖。 画面中空地上的孩童在玩摔跤游戏,中间的孩童伸出手臂、抬起拳头要打出去;其对面的童子近在咫尺,赶忙伸手接招;他们的一招一式都从拳法中得来, 中间孩童后面的二人,弓步以待; 最左边的童子正肆无忌惮地手舞足蹈;右边的两个童子站在一旁大笑;左边稍大的童子较矜持,在一旁一边观看,一边拉住随时会造成失误的小弟弟。 几位童子的上空刻有翔云和蝙蝠。

图9 童子习武

除此之外,中国古代的人们认为教育有着极为重要的意义。 孟子曰:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身。 ”[8]说明修身是治家的根本,孔孟之道倡导子女应该提升个人修养,达到一定的个人思想境界。 个人思想境界提高,随之家庭治理自然就不会差。

《三字经》中也提到:“养不教,父之过。 ”孔子曾教导孔鲤“不学《诗》,无以言。 ”[10]“不学《礼》,无以立。 ”[9]不学习《诗》便不善于言辞,说话也没有根据。不学《礼》,则在社会中无法立足。 孔子教导孩子学诗学礼,来掌握做人的知识,同时,只有当每个人都学会诗与礼,对自己的小家庭的每一个成员都以礼相待,才能使得其家庭变得更加的和睦,这被后世称为“诗礼传家”。

《苍龙教子图》(见图10)是在清初,或许是对妇女教子有不满,开始寻求阳刚之气的“教子”题材的这一社会氛围下应运而生的。 画面中象征父亲的苍龙正居高临下、气势如山,其教子的工具主要是一颗火焰珠。 火珠又称为龙珠、火龙珠,是龙修炼成的精华宝物。吞下此珠,便可化身成龙。此苍龙正演示怎样抓龙珠,教导龙子学习将其吞下以幻化成龙。

图10 苍龙教子图

值得注意的是,不管是有关“多子多福”的送子图,或是充满祥和的孩童嬉戏图,亦或是教育子女后代知书达礼的教子图,都代表着一个家庭乃至整个家族对于子女后代的期望,更意味着徽州人对孩子给家庭带来的欢乐和谐氛围的美好愿望。

结 语

家庭和睦,蕴含着一个家庭乃至整个家族的心血与智慧,也凝结着一个家庭乃至整个家族的心愿与寄托。 家庭和睦思想在代代相传、经久不衰的历程中,深刻影响着家庭、甚至整个民族。 俗话说“家和万事兴”,徽州三雕中的“家和”图像重视家庭的和睦氛围,发挥家庭和睦的积极作用,从而推动自身进步乃至社会的稳定。 徽州三雕中有关家庭和睦的图像,不论是有关老人的“仁孝传家,方是有后”,还是夫妇之间的“和气致祥,乖气致异”,以及关于子女的“子孙满堂,崇学尚德”,都真切地诠释出徽州的人们对于“家和”的美好期望。