基于日本“二世带住宅”模式的中国多代居养老套型研究

2022-03-29余晓艳杨梦娇王锦宁

余晓艳,杨梦娇,王锦宁

(1.西安市社会科学院,陕西 西安 710054;2.西安建筑科技大学 建筑学院,陕西 西安 710055)

面对“银发浪潮”的冲击、儒家孝道思想的影响与老年人居家意愿的上升,居家养老模式成为我国解决老年社会问题的根本[1],然如何在减少购房的前提下实现老人居家养老、多代人和谐共处的目标?如何在同一套型中满足老年人与年轻人“分而不远,疏而不离”的居住愿望?明日中国式居家养老套型是什么模式?回答这些问题,我们需要深刻思考多代同居套型的适应机制.

1 国内外居家养老套型发展特征与研究思路

联合国于1982年在《老龄问题国际行动计划》提出“应按社会价值和家庭老年成员的需求来帮助、保护和加强家庭”的建议;1991年再次强调“老年人应尽可能在家里居住”的观点[2].欧美、东亚发达国家早在20世纪就已建立了较为成熟的居家养老套型模式,如美国在居家养老套型设计中充分考虑老年人的生理及心理,重视对老年人的人文关怀[3];英国注重家庭氛围,强调血缘关系之间的照料;日本则重视多代之间的和谐共处,于20世纪六七十年代先后创造了“邻居型双拼住宅”[4]和“二世带住宅”[5-6].

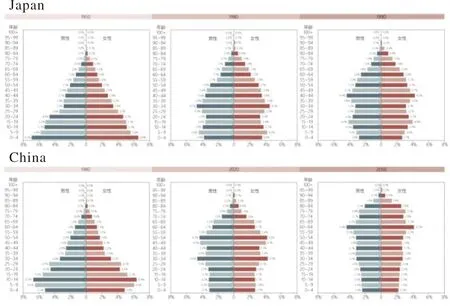

我国老龄化起步晚,但增速快.在“9073”养老方针、“居家为基础”的养老体系与家庭承担养老功能模式发展的背景下,房地产开始关注养年住宅套型的研发与设计,但由于缺少相关的理论指导与实践示范,养老套型的研发与老年住宅市场的需求存在错位[1],严重阻碍了我国居家养老模式的发展.急需借鉴相似国家成熟的养老套型模式,取其精华,去其糟粕.相关数据表明,中国1980—2020—2050年人口金字塔与日本1950—1980—1990年的人口金字塔结构转变类似[7](图1),且均受孝道思想的影响,日本“二世带住宅”套型符合我国现阶段居家养老模式的发展,亦适合我国“4-2-1”家庭的养老与居住.故本文以日本“二世带住宅”套型为研究对象,对其分类后分别解析功能布置合理性与生活环境适应性下的套型设计策略,运用协同理论解构优秀套型设计,进而结合中国国情,剖析适合中国居家养老模式发展的套型分类,提出解决现有多代居养老住宅套型问题的建议,为构建适合我国居家养老的多代居套型模式提供一定的参考价值.

图1 中日人口金字塔图

2 日本“二世带住宅”套型的分类

旭化成住宅建筑公司于1973年首次提出“二世带住宅”概念[8-9],即由两户不同核心家庭(第一代家庭与第二三代家庭)共同生活的居住模式,且其不同于传统的“邻居型双拼住宅”,更加注重日常生活中各代人之间的距离设计,满足各代人不同的需求.

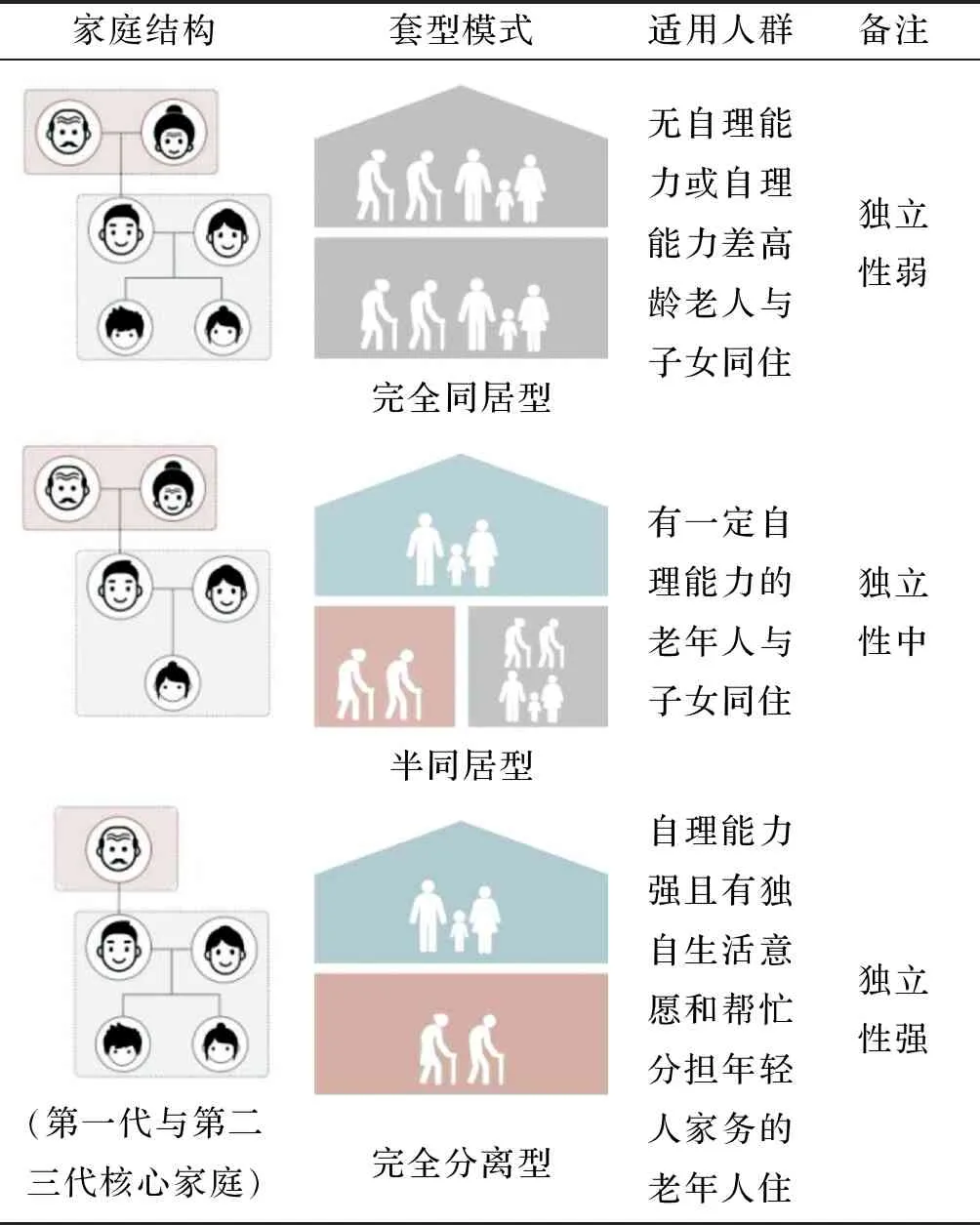

按核心家庭之间的交往距离,可分为完全同居型、半同居型与完全分离型[6](表1).具体而言,完全同居型同户门,除卧室空间专有外,其他功能空间均共用,两核心家庭的生活距离最短,生活独立性较弱,适用于无自理能力或自理能力差的高龄老人与子女同住,便于对老年人的经常性照顾[4];半同居型亦同户门,除卧室空间专有外,共用空间较完全同居型少,按共用功能空间的不同可分为“玄关共有型”、“厨房共有型”、“起居室共有型”、“卫生间共有型”或复合形式[6],两核心家庭生活独立性较强,适用于有一定自理能力的老年人与子女同住;完全分离型则户门不同,无共用的功能空间,其专有空间的划分形式有垂直方向的上下分隔式,似同楼上下层的布局方式,老人宜布置在底层,并设置无障碍设施,也有水平方向的左右分隔,似同楼同层相邻户的布局方式,两核心家庭的生活独立性最强,适用于生活自理能力强,有独自生活意愿和帮忙分担年轻人家务的老年人居住.

表1 日本“二世带住宅”套型的分类

3 协同理论的日本“二世带住宅”套型模式

20世纪70年代,德国物理学家哈肯发表了《协同学导论》,论述了协同理论的概念,认为整个环境中各个系统间存在相互影响又相互合作的关系[10];20世纪80年代末欧美国家将其运用在建筑设计上,提出协同设计原则[10],即各设计策略一味的堆砌和叠加并不能设计出好的建筑,甚至会产生“1+1<2”的效果.众所周知,日本老年人与年轻人的生活作息、行为方式均不同(图2),同住时需要合理的功能分区;引入时间因素后,又要求现有的套型要满足常住人口数量的递增或递减与过年时接待客人、举办家庭聚会等需求,以适应生活环境的变化性.且功能布置的合理性与生活环境的适应性是居家养老住宅套型设计的首要问题,两者并不是相互并列的关系、亦不是相互递进的关系,而是相互交融的关系(图3),需要我们分项解析套型设计策略后,运用严谨的系统论对二者进行有机协同的建构.

图2 日本老年人与年轻人生活要素的对比

图3 协同设计示意图

3.1 功能布置的合理性

20世纪初,法国建筑师戈涅在“工业城市”中提出功能分区思想[11].该思想亦适用于套型设计中,根据不同家庭需求合理布置第一代家庭和第二三代家庭的专有空间、半专用空间与共用空间。其中,完全同居型由各代专用空间与共用空间组成;半同居型由各代专有空间、半专用空间与共用空间组成;完全分离型则由各代专用空间与半专用空间组成[6].

“二世带住宅”套型设计中整体功能分区满足使用需求外,局部平面功能布局仍需满足适老化、精细化和专业化需求[12-13].如表2所示,有以下设计策略:(1)入口处增设半开放花园空间,既增进邻里关系,又使老年人享受屋外消磨时光的乐趣;(2)除布置功能性楼梯外,玄关处可置入辅助楼梯,避免年轻人回家时脚步声影响老人休息,保证老人的生活隐私;(3)采用寝学分离设计原则实现跨代互动,使孩子接触各种价值观,丰富想象力与创造力;(4)各代人分层居住时,宜在老人居住层设通高大餐厅空间,满足就餐需求,实现各代人之间的视线交流;(5)增设不被人打扰的个人空间,实现各代人需独处的愿望;(6)需护理人员进入室内照看老人时,宜设置单独流线,避免流线交叉.

表2 局部平面功能空间的设计策略

3.2 生活环境变化的适应性

“二世带住宅”横跨祖孙三代,人口多,需求各异,极易存在由家庭结构、生活需求改变后引起原套型不适住的情况,为提高住宅的适应性,引入“可变性设计原则”,在套型设计时可采用以下设计策略(表3):(1)增大存储空间,如两间储物室毗邻,亦分亦合,可将两核心家庭的储物分隔来放,也可集中进行存放,当家庭人数增加时,合置存储物品,空的储物空间可做临时卧室;(2)增置多功能用房,且多与第一代专用卧室紧邻,老年人有自理能力时可作茶室、休闲场所,未来丧失自理能力时,可作护理室;(3)设置两门一室儿童房,家有两个孩子时,幼童合住,成年时将其从中间隔开,保证每个孩子的生活隐私;(4)毗邻店面布置时,底层房屋空置时,可作将其出租出去,便于收取一定的租金,弥补家用.

表3 适应生活环境变化的设计策略

3.3 协同设计理论的实践

分项解析各原则下的设计策略后,运用“1+1>2”的协同设计思想,将功能布置合理性与生活环境适应性进行有机融合.以三泽住宅株式会社设计的“二世带住宅”半同居型[14]为例(图4),其基于业主的家庭背景、结构现状,结合协同设计原则,一层布置老人休息的专有空间,右侧紧邻多功能室内,左侧紧邻半专用的卫浴空间,实现后期老人年迈时,多功能室作护理室,半专用卫浴作老人专用卫浴的改变;西北角布置存储空间,便于轮椅、婴儿车的存放,并增设坡道,便于老人使用;西北角设置辅助楼梯,为第二三代半共用空间,与第一代流线分开,保证各代生活的私密性;二三层以第二三代专用空间和半专用空间为主,二层西南角布置共用的LDK空间,即客厅、餐厅、厨房的一体化空间,实现多代共同沟通交流的温馨时刻;三层北侧设置高阳台,安装高扶手,同时满足了日常休闲、室内采光与保护隐私的需求.

图4 “二世带住宅”半同居套型协同设计示意图

4 “二世带住宅”套型对中国的启示

日本“二世带住宅”套型设计虽对我国现阶段多代居养老住宅的套型设计有较高的指导价值,但两国国情、养老政策均不同,我们不能盲目照搬,要在学习借鉴日本经验的同时结合我国多代居养老住宅套型的常见问题,创造适合我国的多代居养老住宅套型.

4.1 我国多代居养老住宅套型的分类

在房价高涨、房屋限购与居家养老政策的实施下,老人与子女同住的情况逐渐增多,但我国地少人多,其多代居养老住宅不宜在原址或新址上进行多层独立式住宅的新建,宜在原套型上进行改造或在新址上规划建设多层或高层的养老住宅区,故我国的多代居套型多以平层为主.

按日本“二世带住宅”套型的分类方法,我国的多代居养老住宅套型可分为同住型、邻居型与分而不离型,其中同住型又可分为完全同居型与半同居型[15-16](表4).其中同住型是现阶段我国存量巨大的居家养老套型模式,其生活联系紧密,购房经济压力小,但公共与半公共空间组织多不合理,存在两核心家庭流线相互交叉的问题;邻居型和分而不离型是为满足居家养老理念和实现子女就近养老愿望而逐渐发展起来的养老套型模式,购房经济压力大;邻居型多同楼不同层、同层不同户或同楼不同单元,生活距离适中,无流线交叉问题;分而不离型则同小区不同楼,各代互不干扰,且方便来往.

表4 中国多代居养老住宅套型的分类

4.2 我国多代居养老住宅套型设计中常见问题与建议

面临急进的老龄化速度,居家养老成为了主要的养老模式,多代共居则成为了主要的居住形式[17],但在调研过程中发现,房地产公司虽提出“大三居、小四居”的养老套型,局部采用上下分隔方式划分各代人居住区域,满足专有空间互不干扰的需求,但忽视了公共空间与半公共空间的流线组织问题;且绝大部分住宅为满足无障碍设计要求,仅在室内增扶手、消高差、设坡道,建成的养老住宅适老化程度较低.

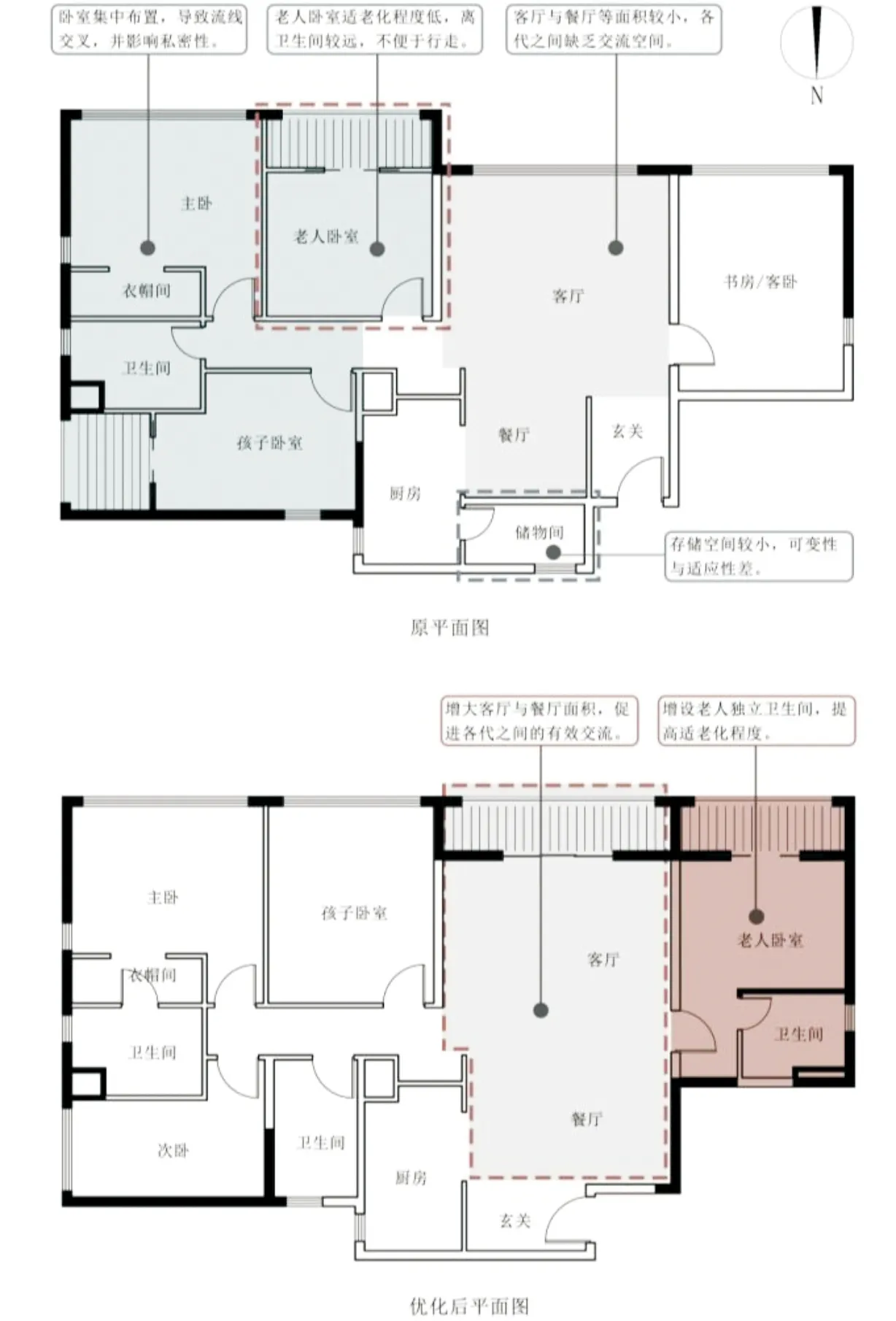

具体而言,以常见的多代居养老套型[18]为例,存在以下多种问题(图5):(1)功能布置不合理,如集中布置卧室集中布置,虽能满足就近照顾老人生活起居的需求,但易存在各代人生活流线上的交叉,缺乏相对的私密性,且各代人生活作息不同,年轻人晚归时极易影响老年人的休息;(2)房间仅能满足无障碍设计的最低标准,适老化程度低,如老人卧室无专用卫生间,且离共用卫生间较远,老年人夜间使用不便,部分共用卫生间缺乏干湿分离的设计,存在一定的安全隐患;(3)套型适应未来生活环境变化的能力较差,如第二三代生活用品增多,存储空间不足时将其堆放至老人卧室阳台,影响其生活;(4)各代之间缺乏沟通与交流,不利于孩子多元价值观的形成,如客厅与餐厅一体化空间较小,较难容纳多代人的共同使用.

图5 多代居套型设计的问题与优化

为解决上述问题,我们可借鉴日本“二世带住宅”套型的设计策略,将老人专用卧室与年轻人专用卧室分开布置,保持一定的生活距离,且在老人专用卧室中增设卫生间和多功能室,专用卫生间采用干湿分离,保障老年人的日常安全,提高房间的适老化程度,多功能室也便于后期做老年人的护理空间;同时增加储物空间与客厅、餐厅的面积,即能促进各代人的有效沟通与交流,增进亲情,亦能实现居家养老住宅功能布置合理性与生活环境的适应性有机协同设计(图5).

4.3 我国多代居套型对“二世带住宅”套型的创新

介于我国多代居养老住宅的套型多为水平式发展,建筑师在借鉴日本“二世带住宅”套型有机协同设计的基础上,遵循功能合理性、生活环境适应性与室内适老化、人性化设计[19]的同时,在居家养老套型模式进行了一定的创新,出现了“分而不远,疏而不离”毗邻式的多代居养老套型模式,减轻了年轻人的购房压力,实现了子女就近养老的愿望,适合我国“4-2-1”家庭的养老、居住与购买需求.

毗邻式多代居养老套型模式是邻居型同层不同户模式的演变,亦是大四房、五房套型的优化,实现了功能布置合理性与生活环境适应性的协同设计,备受“4-2-1”家庭结构中各代人的青睐,在我国部分地区得到了推广与发展.如浙江绍兴南岸花城的多代居养老住宅套型[20](图6),其可分可合,合时为半同居型的五室两厅套型,第一代专用空间与第二代专用空间分开布置,互不干扰,满足各代人的生活作息规律;分时中间以入户花园进行切分,形成由老年人小套型与年轻人大套型住宅毗邻的分而不离型多代居养老住宅,部分地区又将其称为“母子房”,即实现了各代人独立生活的愿望,避免了多代人居住在一起时流线交叉的现象,也便于实现各代人分而不离的居家养老愿景.同时,南北两侧赠送的露台空间也可根据住户的需求、家庭人口与老年人身体健康状况的变化,对其进行功能上的转变,如老年人身体强健时,北向露台可改为临时客卧,满足家庭亲戚朋友聚会时,留宿的情况;而随年龄增加,老年人逐渐丧失自理能力,需护理人员陪护时,可将南侧露台改为护理室,便于护理人员使用,照顾老年人的生活起居,并设置面向入户花园的入室门,避免护理人员与各代人流线之间的交叉;储物空间不足时,可将北侧露台封闭,改为存储室,并与厨房相通,进行物品的堆放与收纳.

图6 浙江绍兴南岸花城多代居养老住宅套型示意

5 结语

在我国来势汹汹的人口老龄化进程中,大到国家,小到家庭,都在强调“居家养老”理念,催促“多代居”养老住宅套型的发展.我国在日本“二世带住宅”基础上,形成了同住型、邻居型与分而不离型的多代居住宅模式,尤其是邻居型中的“分而不远、疏而不离”的毗邻式套型,既能满足各代的有序生活、和谐共处的需求,又能适应未来生活环境的变化.但我国多代居的养老住宅套型设计仍处于初始阶段,还需建筑师以满足老年人与所在家庭其他成员的需求为出发点,考虑全生命周期变化的动态因素,结合协同设计原则才能创造出适合我国地少人多现状的多代居养老住宅套型模式.