行政公益诉讼制度实效与反思*

2022-03-28刘泽军

刘泽军 李 政

(北方工业大学文法学院,100144,北京)

行政公益诉讼制度是指由特定的诉讼主体,以自己的名义,为保障国家和社会公共利益,向行政机关提起行政诉讼的制度。[1]行政公益诉讼在起诉条件、受案范围、调查取证等诉讼程序设计都区别于一般由相对人提起的行政诉讼。行政公益诉讼制度,或与之类同的诉讼制度安排,早发于域外的司法实践。如法国可以由代表公共利益的检察官提起反越权之诉,[2]英国的“检察总长”制度,日本行政诉讼类型中的“民众诉讼”,意大利、德国的“集体诉讼制度”,美国诉讼实践中“职务履行令请求诉讼”和“纳税人提起的禁令请求诉讼”等。[3]

行政公益诉讼制度在我国滥觞于本世纪初,据最高人民检察院研究室2013年对公益诉讼的调研报告,在2005—2009年期间,人民检察院就曾向人民法院提起了3起行政(公益)诉讼案件,但当时由检察院提起行政公益诉讼仅是无制度规范下的无奈之举。直到2014年,行政公益诉讼制度才第一次在政策层面有了目标与依据。同年,金沙县检察院提起了我国“行政公益诉讼首案”,检察机关第一次正式以行政公益诉讼原告身份起诉行政主体。尽管“首例检察环境行政公益诉讼案”最终以撤诉告终,但充分展现了检察院在监督行政机关执法行为、保护社会公共利益的积极性。

从全国人民代表大会决定开启的两年试点,到《行政诉讼法》修改后的正式确立,再到面对新问题、新环境的不断实践探索,时至今日,行政公益诉讼制度已成为我国行政诉讼中一项举足轻重的制度设计。作为一般行政诉讼制度的有益补充,行政公益诉讼能够更有效地化解一般的行政诉讼难以处理的行政争议、更全面地保护易受侵害的社会公益与国家利益、更有力地监督行政机关依法行使职权。[4]

尽管行政公益诉讼已施行数年,但学界及实务在行政公益诉讼制度的实效上仍有争论,特别关注于行政公益诉讼的受案范围是否精确全面、办案效果是否显著彻底、诉前程序是否高效规范、调查取证是否广泛合法四大问题。

因此,本文拟在总结行政公益诉讼试点及正式确立两个阶段的司法实践基础上,分析在正式确立前后行政公益诉讼制度实践中体现出的特点,结合现阶段行政公益诉讼推行实效,立足于公益诉讼、客观诉讼等行政诉讼法理论,评析行政公益诉讼制度中存在的制度优势与欠缺之处,希冀寻求行政公益诉讼制度未来的完善方向。

1 行政公益诉讼制度实效分析

行政公益诉讼制度的实施可以分为两个阶段,以2017年7月1日《中华人民共和国行政诉讼法》修改后正式施行为分界点:在此之前为行政公益诉讼制度“试点期间”,制度主要以《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民检察院在部分地区开展公益诉讼试点工作的决定》(以下简称为《授权决定》)为根据,辅以最高人民检察院、最高人民法院的相关工作规定为实施规则;在此之后为行政公益诉讼制度正式确立期间,以《行政诉讼法》第二十五条为法律依据,以2018、2020年两高两次联合发布的司法解释为实施规则。

学界对行政公益诉讼制度实效的研究多以个别案例、调研访谈为依据,[5]以教义学上的诉讼制度理论建构为侧重。[6]偶有学者利用案例数据做实证分析,但尚未结合正式确立后最新数据。[7]法律规则虽然是立法者意志的体现,但必须通过适用——这种持续的“再创造和新创造”的过程,展开其内部的规范力量,法学理论研究也需与法适用结合从而在“历史的时间中有效”。[8]据此本文选取最高人民检察院发布的全国检察机关历年立案、诉前程序、执行等数据进行分析,认为我国的行政公益诉讼制度运行在以下几个层次具有重要效果。

1.1 行政公益诉讼立案办理效果显著

自2015年7月至2017年6月的两年试点期间内,全国公益诉讼试点办理行政公益诉讼案件8 709件,民事公益诉讼案件344件。经诉前程序,行政机关仍不纠正违法行为或不依法履职的,各检察院向人民法院提起行政公益诉讼1 031件,约占行政公益诉讼案件的11.84%。在提起诉讼的案件中,共有437件已由人民法院作出判决,并且检察机关的诉讼请求在这些案件中全部得到了人民法院的支持。

表1 试点期间行政公益诉讼案件数量情况

2017年7月至12月,公益诉讼立案数量为9 170件,已约与两年试点期间的立案总数持平。2018年,检察机关立案办理的行政公益诉讼案件数量激增,达108 798件。接下来的三年,检察机关立案办理的行政公益诉讼案件继续增加达到119 787、136 996、149 000件。在提起诉讼案件中,近三年人民法院对检察机关提起的行政公益的诉讼请求的支持率都在99%以上。

2017年7月1日的两法修改虽然没有在原有试点体系的基础上增加太多法律规则,但行政公益诉讼制度从政策上升到法律规定昭示了国家层面对行政公益诉讼制度推行的重视程度,也使行政公益诉讼制度进入了蓬勃发展期。五年间,全国检察机关立案办理行政公益诉讼案件30余万件,纠正了大量行政违法行为。各级行政机关积极配合检察机关监督、整改,充分实现了行政公益诉讼督促政府依法行政、推动法治政府建设的作用。

1.2 诉前程序的矫正效果突出

一般的行政诉讼,除少数复议前置的情形外,无需经过前置程序。行政公益诉讼制度在设计之初,就结合了既有的检察院检察建议工作创设了诉前程序。2015年的《检察院试点方案》第一次对行政公益诉讼中的检察建议程序进行了规定。这一创举并没有使行政诉讼程序更加复杂,反而减轻了检察机关的工作压力,帮助了行政机关快速纠正自身行为,推进了行政公益诉讼制度的深入发展。

试点期间,行政公益诉讼案件中约有88.14%的案件在诉前程序环节中结案,共计7 676件,其中77.14%的到期案件已通过检察建议督促行政机关改正行为。全面推行后,2018、2019、2020年向有关行政机关发出诉前检察建议的案件数量也都在10万件以上,分别为101 253、103 076、117 573件。

2018年提起行政公益诉讼的案件在诉前程序案件中的占比迅速锐减至0.58%,2019年下降至0.55%,2020年又小幅升至0.72%,但总体来看,占比始终在1%以下。另一方面,据统计,自2017年7月到2019年9月,有关行政机关对检察机关诉前程序的回复整改率达97.37%,也远高于试点期间的占比。

行政公益诉讼制度充分发挥了《检察院组织法》第二十一条中规定的“检察建议”工作方式,通过诉前程序使大量行政公益诉讼案件在诉讼程序之前得以解决。一方面及时、高效地纠正了行政机关违法行为,另一方面也缓解了行政公益诉讼对司法系统造成的案件压力。作为独特的诉前程序制度设计,检察建议发挥了突出的矫正效果。

1.3 人民检察院执行效果切实

由于不同国家、不同法律文化赋予不同的主体以提起行政公益诉讼的权力,行政公益诉讼中的诉讼主体理论蔚为复杂。如有以限制国家权力为目的的“诉讼信托理论”[9]或“诉讼担当理论”,[10]以国家制度功能结构为依据的“功能最适原则”,[11]以诉讼利益代表为定位的“诉讼利益理论”,[12]还有认为行政公益诉讼中的检察机关实则是刑事公诉人身份的延伸观点等。[13]

在我国,检察机关被定义为“公益诉讼人”。这种定位既能使检察机关通过行政公益诉讼的渠道促进行政机关依法行政,又充分发挥了检察机关作为宪法规定的监督机关的法律监督职能,更重要的是实现了维护社会公平正义、国家和社会公共利益的要求,正如试点决定中所言:“检察机关是为了‘公益’而提起诉讼”。

另一方面,学界对检察机关作为提起行政公益诉讼主体的合理性也仍抱有踟蹰。有学者就认为行政公益诉讼实际上是检察权与审判权、行政权展开的一种宪法上的分权制衡关系,只不过这种展开是“通过诉讼方式”进行的。[14]

从案件数据结果看,检察机关的确审慎地执行了行政公益诉讼制度。通过诉前程序,检察机关将超过九成的“简单案件”在审判程序前解决,因此真正进入到诉讼程序的案件往往是疑难、复杂,但又影响重大的重要案件。在这些案件中,检察机关除了要提交关于原被告主体适格的材料外,还要面对比一般行政诉讼更为苛刻的起诉条件,从而反向推动了检察机关更全面地调查取证,更有力地完成审理过程中的证明。如在江苏省泰州市高港区人民检察院诉高港区水利局行政公益诉讼案中,公益诉讼人详细地提供了“相关人员任职、调整分工文件、执法巡查记录台账、水政执法卷宗”等十项几十件证据,最终获得了人民法院对被诉行政机关责令处理的判决。案后,泰州检察院民行处处长刘艳直言是以“以起诉的证据标准开展诉前程序”。

2 行政公益诉讼制度存在的问题

行政公益诉讼制度已发展了六个年头,不仅取得丰富的成果,也暴露出许多问题,因此有学者将现行的行政公益诉讼制度称为“第一代规范体系”。[15]为进一步提升行政公益诉讼制度法治化程度,本文在总结行政公益诉讼制度的整体实践数据的基础上,认为其在以下四个方面仍存改进的空间。

2.1 受案范围精准但不全面

在域外,虽有许多与我国行政公益诉讼制度相类似的诉讼制度设计,但并不存在严格意义上与我国相同的行政公益诉讼。特别是在大陆法系国家,这类以维护公共利益和客观法律秩序为目的的诉讼制度被认为是一种客观诉讼制度构造。[16]客观诉讼,是以维护客观法秩序为诉讼目的、以保障公共秩序利益为诉讼性质的一种诉讼类型。[17]客观诉讼所保护的法秩序的利益,不以某些特定的公共利益为限,而侧重于保持法安定性以及监督行政行为合法性。[18]如法国的反越权诉讼可以由认为某个行政行为违法的任何公民提请。[19]根据行政诉讼有关司法解释,在受案范围问题上,我国一般的行政诉讼采取的是主观诉讼的立场,以权利“受影响”为受案条件。[20]我国建立的行政公益诉讼制度则是一种典型的客观诉讼制度,受案范围的逐渐“客观化”是法规范内在的必然要求。[21]

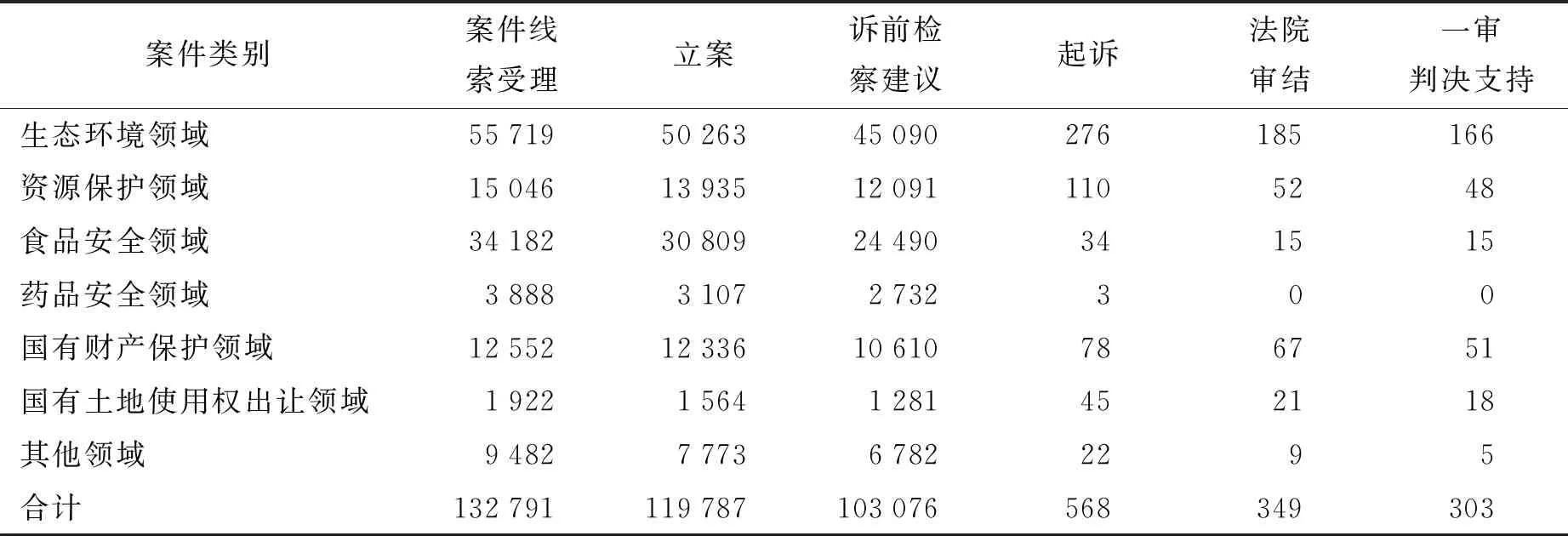

表2 2019年行政公益诉讼立案情况

从立案数据来看,行政公益诉讼的立案范围规定是十分精准的。

环境类行政公益诉讼案件(即生态环境领域案件与资源保护领域案件合计)数量最多,占比达到立案总数的53.29%,说明在行政公益诉讼所涉案情形中环境公益损害类的行政机关违法现象更为昭彰。食品药品安全类行政公益诉讼案件数量规模也不容小觑,达到立案总数的28.67%,实践证明《行政诉讼法》将食品药品安全领域作为行政公益诉讼列明的受案范围是十分必要的。最后是国有财产保护和国有土地使用权出让类案件,仅分别占立案总数的9.45%和3.45%,但这两类案件所涉及到的行政行为本身就具有数量少、影响大的特点。

2017年修改《行政诉讼法》时,对行政公益诉讼的受案范围进行了第一次扩大,将食品、药品安全领域纳入了行政公益诉讼的受案范围(见表2)。[22]当下的法律实务则可视为受案范围的第二次扩大的准备阶段。

尽管《行政诉讼法》只列明了四类受案范围,但在实务环节,检察机关已在条文中列明的四大领域之外进行了探索。如重庆市秀山土家族苗族自治县人民检察院因该县隘口镇新院村县级文物保护单位——“杨柏舟墓”未得到有效保护,也未见任何文物保护标识,经检察建议后该县文化和旅游发展委员会仍不整改落实提起的行政公益诉讼;甘肃省平凉市庄浪县及天水市清水县办理了两起诉前程序督促市场监督管理局检查、清理人民币图样冥币的案件;还有如道路安全、生产安全等其他领域的行政公益诉讼案件。

近1万件其他领域案件约占2019年行政公益诉讼立案数量的7.14%,介于药品安全类与国有财产保护类案件之间。整体来看,在存在“等外领域”情形下,列明的行政公益诉讼受案范围仍表现出精准、集中的效果,基本可以涵盖目前行政公益诉讼的大部分案件。

2018年出台的《中华人民共和国英雄烈士保护法》、2021年修订的《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国未成年人保护法》施行后,英烈保护、安全生产与未成年人保护都已正式成为行政公益诉讼的列明受案范围。结合立法实践情况来看,行政公益诉讼的受案范围立法体系倾向于采取以《行政诉讼法》列明主要范围,各单行保护法列明补充范围的形式。

2.2 办案效果显著但不彻底

行政公益诉讼制度不只是单纯以保护公益为目的的“止损”工具,更是督促行政机关依法履职、维护宪法与法律权威的检察权行使方式。[23]行政公益诉讼制度创设之初就身负制止公益侵害、监督违法行政两个职责,特别是通过发挥检察机关的监督职能,达到维护社会公共利益的目标。

2015—2021年,行政公益诉讼制度纠正违法行政行为案件数超41万件,通过检察机关监督切实地维护了国家利益与社会公益。仅2019与2020年,通过公益诉讼检察,全国共挽回被损毁污染的土地近500万亩;督促处理生活垃圾、固体废物超过1 700万吨;追偿治理生态环境费用超过42亿元;督促收回土地使用权出让金77.6亿元。

但另一方面,逐年增加的行政公益诉讼案件数量也表明,目前行政公益诉讼制度所起到的效果莫如“扬汤止沸”,既有追回国有资产、保护生态环境数据的节节升高,也有行政机关被诉违法行为数量的年年递增。从2018开始,每年行政公益诉讼案件增长数都在10%以上,膨胀的行政公益诉讼立案数量并不能遏制住行政机关膨胀的违法现象。

由于缺乏对公益诉讼“败诉”后行政机关法律责任的规定,行政公益诉讼制度难以在事前对行政机关产生心理或法律上的约束力。[24]不根治行政机关知法犯法的心理,公共利益得到的只能是事后的救济,而非预防的保护。

事实证明,若不建立对行政机关违法行为追责的长效机制,行政公益诉讼制度难以一劳永逸地提高政府的法治意识。

2.3 诉前程序高效但不规范

检察建议诉前程序与检察机关提起行政公益诉讼程序之间存在某种相辅相成的关系。

首先,相对于一般由行政相对人提起的行政复议或行政诉讼,检察机关能够使行政机关在行政公益诉讼中面临更大的“败诉”压力,以此为抓手,作为诉前程序的检察建议便获得了强力的保障。检察建议的历史,最早可以追溯到1954年,但几十年的风雨并未使检察建议制度逐渐有力,反而沦为了“纸老虎”。“对于检察机关的法律监督行为,行政机关大多并未整改,仅作书面回复。”[25]但作为行政公益诉讼的诉前程序之后,检察建议在纠正行政机关违法行为上的成效便蔚为显著了。公益诉讼试点期间,67.25%的案件在诉前程序阶段就完成了结案。行政公益诉讼制度正式确立以后,诉前程序的纠正效果更加凸显,2017年后两年内超过97%,2019年一年便超过99%。

另一方面,诉前程序既通过柔性介入的路径为行政机关的自由裁量权保留了余地,[26]在正常的行政工作中完成了对客观法秩序的维护,又节约了执法、审判资源,避免了大量不必要的争讼步入司法程序。因此,有学者也称之为“多主体参与的公开沟通机制”。[27]

目前行政公益诉讼制度中诉前程序最大的问题在于它的法律定位模糊。

首先,检察建议本身的法律效力层次过低。尽管《行政诉讼法》第二十五条对行政公益诉讼诉前程序中的检察建议做出了表述,但与检察建议有关的规定本身的效力层级不高,仅是检察机关内部的工作规定;[28]并且作为内部规定,《检察建议工作规定》对行政机关产生的效力如何恐怕也要打一个问号。

此外,检察建议与行政公益诉讼审判环节的衔接也存在问题。如前所述,检察建议仅为检察机关行使检察权的一种形式,《行政诉讼法》也仅能理解出检察建议作为行政公益诉讼前置程序的必需性。因此《办案规则》中虽已规定检察建议“内容应当与可能提起的行政公益诉讼请求相衔接”,但仍未明确在诉讼启动程序中检察建议内容与诉讼请求内容的关系,也因此造成了许多法律规定内部以及与实务中的逻辑抵牾。如对于出现检察建议中列明要求行政机关依法履职的事项与提起诉讼时的诉讼请求不完全一致的情形时,难以从原法规范体中完成“具体化”。[29]

2018年沙洋县人民检察院提起的沙洋县人民防空办公室怠于履行职责的行政公益诉讼案中,在向当地人防办发出诉前检察建议后,当地人防办未依法履行职责之前,检察院又调查发现了新的易地建设费缴纳情形,导致提起行政公益诉讼时的诉讼请求与检察建议所认定的事实存在差距。[30]据此,人民法院认为检察院履行诉前程序不当,拟裁定驳回起诉,检察机关便撤回起诉。

根据《办案规则》规定,检察机关可以认定“采取部分整改措施的”属于“行政机关未依法履行职责”,换言之,单纯的检察建议与诉讼请求内容不一致不能成为法院裁定驳回起诉的理由,而至少应当限缩于检察机关检察建议整改内容少于提起行政公益诉讼时诉讼请求的情形。

2.4 调查取证广泛但有瑕疵

行政公益诉讼中检察机关的调查取证工作主要集中在诉前阶段,根据此时检察机关的地位可以分为“被动的获取线索”与“主动的调查取证”两种方式。

“被动的获取线索”指的是在行政不作为或违法行为发生后,在人民检察院对相关行政行为进行主动调查前,人民检察院在履行职责期间被动获取行政公益诉讼案件线索的过程。由于检察机关尚未对行政行为的性质与结果加以初步认定,因此难以主动地、有目的地进行调查取证。

学界对人民检察院的“履行职责”有多种理解。有观点认为检察院的职责仅包括法律明确规定的公诉、批捕、自侦等,[31]也有观点认为其他国家机关移送的,其他组织、法人、公民控告申诉中发现的线索也应属于履行职责期间获取的线索。[32]根据2021年最高人民检察院发布的《人民检察院公益诉讼办案规则》(以下简称为《办案规则》)第二十四条规定,“履行职责”的范围不止包括以上两类,还应囊括检察机关对网络数据平台进行的主动集中排查、检察机关对新闻舆论的跟进排查工作等。

在这之中,法律规定的审判监督工作中获得的线索占到了较大比重。[33]但由于检察机关各部门之间业务知识的隔阂、沟通机制的不畅通[34]以及在国家监察委员会成立后贪污渎职犯罪案件中涉及行政公益诉讼案件的线索移送机制尚未成立,检察机关在日常工作中获得的线索仍存在许多遗漏现象。

另一方面,时移事易,“被动的获取线索”的方式也在发展中渐渐拓宽了渠道,检察院法律监督工作以外的来源正在成为检察机关获取线索的“主力军”。

杨琳说,以前朋友的老公。以前朋友是指欧阳橘红。听杨琳这一说,一种从来不曾有的温暖,流入他的心中。老天爷不睁开眼睛看一看,这样的好人,为什么偏偏得这种恶病?为什么好人就命不长呢?

检察机关日常的控告举报工作线索提供方式不断丰富,线索提供激励机制不断完善,逐步成为重要的线索来源途径。公民、社会组织可以通过12309检察服务热线向检察机关举报公益损害和行政违法行为线索,如成都市将12309检察服务热线与成都市“市长热线”进行了“信息共享”,形成了“打完市长热线就来了公益诉讼检察官”的良好互动;重庆市、广东省清远市、中山市、江西省抚州市等许多地市都出台了“公益诉讼案件线索举报奖励办法”以鼓励社会力量进行行政公益诉讼线索的举报。2021年7月,最高人民检察院发布了《人民检察院公益诉讼办案规则》(以下简称为《办案规则》),其中“自然人、法人和非法人组织向人民检察院控告、举报”的线索已成为第一来源。

检察机关对新闻舆论的跟进排查工作也为行政公益诉讼的进行提供了有力支撑。如有多地检察机关针对新闻报道的二次供水问题开展了调查,最终形成了行政公益诉讼案件。又如青山区检察院首先从新闻舆论中发现长江武惠堤段存在违法堆存固体废物的行为,进而对该段及上下沿岸与之相类似的问题进行了全面整治。

“主动的调查取证”指的是人民检察院在确定国家利益或社会公共利益受损后主动对有关行政机关行为进行的调查取证。“主动的调查取证”的配合义务主要规定在《检察公益诉讼司法解释》第六条,具体而言,在《检察院实施办法》第三十三条及《办案规则》第三十五条中列举了调阅、复制行政执法卷宗材料等六种主要调查方式。最了解案涉行政行为的莫过于作出该行为的行政机关,出于节约国家权力资源的目的,检察机关也倾向于从涉案行政机关处获取线索。

但根据我国司法机关的组织法规定,《检察公益诉讼司法解释》应属对属于审判工作及检察工作中具体应用法律的问题的解释,并不能对行政机关产生法律意义上的支配效力。《行政诉讼法》中也未规定行政机关对检察机关调查取证,只规定了诉讼参与人对人民法院协助调查决定“无故推拖、拒绝或者妨碍”的法律责任。行政机关配合检察机关调查取证的直接法律约束只来源于《人民检察院组织法》的第二十一条第一款。因此在现有的法律框架下,当行政机关“拒绝配合”检察机关时,难以直接推出有关行政机关的法律责任,只能认为增加了其在行政公益诉讼中败诉的风险。那么当配合或不配合都可能导致败诉时,便为行政机关在法律规定之间留下了权衡利弊的空间,不利于行政公益诉讼目的的实现。

3 行政公益诉讼制度完善建议

根据前文对行政公益诉讼制度实效的分析研究,笔者认为应当结合受案范围、办案效果、诉前程序、调查取证四个方面对行政公益诉讼制度的发展提出建议。

3.1 建构行政公益诉讼受案范围体系

首先,受案范围应充分发挥公益诉讼所具备的客观诉讼特点,逐步立法完善公益的保护范围,形成“以《行政诉讼法》为核心、多部单行法为补充的行政公益诉讼受案范围体系”。

以客观诉讼的角度建立行政公益诉讼的受案范围,就是转变行政公益诉讼制度中对“公共利益”的理解方式,从主观的社会公益转变为客观的法律秩序利益,从而通过维护客观法秩序的目的达到对社会一般公益的保护。客观的行政公益诉讼制度受案范围可以与我国以主观诉讼标准为起诉条件的一般行政诉讼形成充分互补,[35]成为检察机关执行法律监督职能的合法途径。从提起诉讼的行政公益诉讼案件数来看,司法系统当前对进一步扩大行政公益诉讼受案范围还有大量潜力。

当然,客观诉讼由于具有全面保护公共利益的特点,可能会导致受案范围的无限扩大,进而涉及司法权过度扩张影响国家权力构成的问题,因此在立法设计上也应当贯彻司法权行使的审慎原则,通过立法的程序限制行政公益诉讼可能出现的受案范围扩张。有学者在总结学术理论和立法现状后认为行政公益诉讼制度目前呈现出介于固定与开放之间的“折中式”受案范围。[36]与这种观点类似,本文认为我国行政公益诉讼的受案范围不应局限于《行政诉讼法》规定的限定领域,可以《行政诉讼法》规定为核心规范,形成以多部单行法中的“行政公益诉讼法条”为周边规范的规范群体系,最终呈现出“《行政诉讼法》列举核心领域,各部单行法拓展受案范围”的辐射形态,以法治的轨道驾驭行政公益诉讼制度的发展。

3.2 健全行政公益诉讼中的行政责任追究制度

完善行政公益诉讼的责任追究制度,关键在于如何落实公务员行政责任,实现行政公益诉讼制度与《公务员法》的行政处分制度、《公职人员政务处分法》的政务处分制度乃至《刑法》中追究职务犯罪刑事责任制度的有效沟通与衔接。一方面应强化检察机关与监察机关对行政机关违法行为监督的沟通机制。另一方面,检察机关的法律执行监督职能应当贯穿于行政公益诉讼的诉前、诉中与诉后。从横向来看,正如有学者指出的,检察机关法律监督的对象可以包括与被诉行政行为有关的其任何机关、组织和个人。[37]从纵向来看,根据《宪法》及《检察院组织法》的相关原则,行政公益诉讼结案后,行政机关是否对涉案相关人员严格执行《公务员法》《公职人员政务处分法》《监察法》等法律规定的处分制度也应当属于检察机关监督范围内。因此未来可以在《检察院组织法》及《行政诉讼法》中逐步完善行政公益诉讼制度与前述责任追究启动机制的衔接,确保依法对相关人员作出处分。

3.3 完善诉前程序与诉讼程序的衔接机制

再次,《行政诉讼法》应确认检察建议诉前程序对行政机关的法律地位,完善诉前程序与诉讼程序的衔接机制,逐步推进行政公益诉讼制度的法制化进程。

根据《办案规则》的规定,在检察机关履行公益诉讼检察职责的方式中,提出检察建议、提起行政公益诉讼与支持起诉是三种地位并列的履职方式。在此之中,提出检察建议是解决行政公益诉讼案件的最主要,也是最有效方式。[38]如前所述,为了发挥行政公益诉讼对行政违法行为的根治作用,而非“扬汤止沸”,就必须完善行政责任追究制度。但在此之前,《行政诉讼法》必须明确检察建议的法律地位。如若不然,在建立行政责任追究制度的情况下,面对自身违法行为可能会追究行政责任的情形,行政机关可能会丧失根据检察建议改正违法行为的合理心态,导致诉前程序在行政公益诉讼制度中逐渐名存实亡。因此,《行政诉讼法》中行政公益诉讼制度相关法条未来的修法方向,应当是针对检察建议制度作出具体规定,不仅包括已在法律涵盖范围内的检察机关在诉前程序中所应承担的程序义务,也应包括行政机关对合理的检察建议的配合义务。

因此,在建立行政责任追究制度的同时,必然需要《行政诉讼法》明确检察建议诉前程序对行政机关的法律地位,完善诉前程序与诉讼程序的衔接机制。

3.4 丰富行政公益诉讼案件线索收集机制

最后,应进一步丰富检察机关“行政公益诉讼案件线索收集机制”,拓展外部线索来源,畅通内部沟通机制,并在此基础上规范检察机关调查取证环节的法律效力。

为避免司法资源的滥用,我国采取以检察机关为唯一起诉主体的行政公益诉讼制度模式,但这不排除其他各类主体作为行政公益诉讼的线索渠道。一方面,作为检察机关的外部线索来源渠道,无论是新闻媒体还是普通公民,甚至是作出案涉行政行为的行政机关自己都可以成为线索来源。通过广泛的行政公益诉讼制度线索来源,毋庸置疑可以更有效地收集行政机关违法行为线索,更高效地实现行政公益诉讼立案调查。另一方面,在检察机关的不同部门之间,不同地域的检察机关之间,也应当畅通线索移送机制。《办案规则》第二十五条第一款与第二款分别规定了行政公益诉讼的“统一登记备案管理制度”与检察机关内部其他部门对公益诉讼检察部门的公益诉讼案件线索移送制度;第二十六条则规定了不同检察院之间跨地域、跨层级的公益诉讼案件线索移送制度。

更重要的是,类似《刑事诉讼法》第五十四条中规定的人民法院、检察院及公安机关的调查取证权,根据《行政诉讼法》安排目前仅限于人民法院拥有,这一制度设计类似于德国行政诉讼制度中的法院调查原则,这就为检察机关依法开展行政公益诉讼调查工作埋下了隐患。[39]当然,检察机关的调查取证权也不应过分扩大。对于行政公益诉讼中举证责任是否应与一般行政诉讼一致采用“举证责任倒置”原则,学界仍有不同见解。[40]诉讼活动是一国法律制度合法性的集中体现,为实现检察机关调查取证工作的合法化目标,应当通过法律规范在行政公益诉讼制度中检察机关调查取证环节的法律效力。

4 结语

试点期间的行政公益诉讼制度,尽管在制度设计上还有不少欠缺,但结案率、解决率等诸多数据都已说明其在实效性上表现出了极强的生命力。2017年行政公益诉讼制度正式确立后,突然激增的行政公益诉讼立案案件数量、进一步增强的诉前程序矫正效果、人民检察院审慎执行制度规范的历程都在为方兴未艾的行政公益诉讼制度添砖加瓦。

与此同时也应看到,目前的行政公益诉讼制度在受案范围上还可更为全面、在办案效果上还能深入彻底、在诉前程序上还需提高规范性、在调查取证上还需增强合法性。

因此,一方面,行政公益诉讼制度的立案范围与办案效果仍存有的大量增进空间可以容纳立法体系未来的的完善与良性互动,可以在未来建设行政公益诉讼受案范围体系与行政责任追究制度的双重保障。另一方面,《行政诉讼法》还应确认检察建议诉前程序与调查取证环节的法律地位与法律效力,完善收集线索、调查取证、提出建议、提起诉讼四大环节的连贯衔接逐步推进行政公益诉讼制度的法制化进程。