南海周边国家民众对中国影响力的认知因素研究*

2022-03-28鞠海龙蒋琛娴

鞠海龙 蒋琛娴

2010—2016年,美国强势介入南海地区事务,菲律宾将中菲南海争端诉诸仲裁,越南在南海问题上频繁针对中国发声。美越菲三国的高频互动及其导致的南海紧张局势给中国与周边国家关系带来极大困扰。南海问题已经逐渐成为南海周边国家认知中国影响力的重要因素。国际影响力是指国际行为体通过采取有目的的行为,致使其他国际行为体的愿望、偏好或意图,朝着与施加者一致的方向发展的关系状态。当个体或群体致使其他个体或群体去做某事,或有意向去做某事时,影响力就发生了。由于国际影响力是一种能够改变或左右其他国际行为体利益与需求的能力,在南海争端的凸显下,周边国家对中国影响力如何作用于各国及南海地区的认知,成为各国对华政策的重要参考因素。

既有关于南海问题影响中国与周边国家关系的研究主要从大国竞争、双边关系、国内权力与利益结构等视角展开,探讨各国改变对华关系的结构性与进程性因素。少量探讨对中国影响力认知的文章也主要从国家的视角展开,却鲜有从跨越国家层面,将南海争端等地缘政治因素与相关国家民众对中国影响力的认知联系起来的研究。由于南海周边国家民众如何认知中国的影响力,关系到各国与中国合作的长期意愿以及中国在海外的长久利益,从民众认知的视角出发研究南海问题对中国影响力的作用,具有越来越重要的意义。

本研究将以“南海争端等地缘政治因素如何穿越国家层面作用于民众对中国影响力的认知”作为核心问题,综合“亚洲晴雨表”民意调查数据,全球事件、语言与语调数据库(Global Database of Events, Language, and Tone,GDELT)和美国国际开发署(USAID)对外援助等数据,以中国影响力为因变量,以民众认知中国影响力的微观因素为自变量,以南海争端及其相关地缘政治因素为调节变量,运用调节效应分析模型,分析与验证近年南海问题成为国际热点问题过程中,“地缘政治因素”对“民众认知中国影响力的微观因素”的调节效应,以求精准研判中国周边政策的社会效应,提高应对南海争端的政策效能。

一 相关研究述评

国际影响力作为一种能够影响他国及国际社会的力量,主要基于国家有形的“硬实力”及无形的“软实力”的获得。约瑟夫·奈认为,国家的硬实力资源包括武力、交易、制裁与贿赂等,而软实力则来源于国家的文化、政治价值观以及外交政策的吸引力。熊琛然等基于国家间实力比例关系和不对称依赖关系,建构了国家对外影响力指数模型,将经济、军事等硬实力、社会文化以及联通能力等软实力指标纳入测量,并对中国、美国、日本和印度在中南半岛的影响力进行了比较分析。就中国而言,赵英男(Young Nam Cho)、王红缨(Hongying Wang)等人认为,中国发展模式、中国外交政策以及中华文化,是中国软实力的三种主要资源,中国将这三种资源运用于国家提升软实力的外交战略,是促使中国影响力不断增强的重要原因。而张莉则看到了媒体的作用力,提出西方媒体对中国崛起的广泛报道,是中国影响力的另一种重要资源。

为了对相关软实力资源影响民众认知的作用效力及作用方式进行测量,一些学者借助国际民意调查,通过量化分析,从微观层面展开了相关研究。席金瑞等人使用“亚洲晴雨表”数据验证了中国发展模式与民众积极看待中国影响力的正相关关系,得出中国崛起与东亚民众接受中国发展模式的水平高度相关。马修·林利(Matthew Linley)认为关于中国的信息输入可以增加民众对中国的熟悉程度,减少对华威胁感知。他使用“亚洲晴雨表”2006—2008年对东亚12国的调查数据,验证了各国民众观看中国电视或电影的频率与他们对中国的好感度成正比。而韩国学者李贞南(Jung-Nam Lee)通过对CCGA/EAI调查数据的分析,发现中国的优秀文化资产相对于美日韩具有的优势,是中国软实力的重要资源。而东亚国家民众在文化价值观上越趋近传统主义,越可能正面评价中美的区域影响力。

除了个体层次的影响因素以外,民众对他国影响力的认知还需要考虑国家间关系的其他因素。博尔丁(K.E. Boulding)认为,本国与他国地理空间的关系、敌对或友好的国际关系状态,以及对他国强大或弱小的判断,是三种重要的影响因素。就中国而言,南海问题等地缘因素对周边国家民众的对华认知存在着重要的影响。已有少量研究尝试将个人层次的微观因素与国别层次的地缘政治因素结合起来,测量民众对中国影响力的认知。特拉维斯·纳尔逊(Travis Nelson)提出国家利益、政治与国家认同、民众对外接触、军事冲突四个解释性变量,验证了各国在外交政策上是否与中国存在一致性、近期是否与中国存在冲突、对中国文化的认同程度,与其民众认知中国影响力存在相关性。但是,该研究未能将两个层次影响因素作用于民众认知的方式进行有效区分。事实上,在他国民众对中国相关信息缺乏了解的情况下,地缘政治等国别层面的影响因素,需要通过一定的传导机制,来间接影响民众对他国影响力的认知。既有研究一般认为,公众在缺乏足够国际政治知识和信息的情况下,对其他国家及与该国相关的外交政策的认知主要来自于政府官员、政党领袖等精英阶层“自上而下”的传导。詹姆斯·格尔贝(James Golby)等人的调查实验发现,受访者对外交政策的回应与高级军政领导人的认知存在显著的相关性。

除了“精英暗示模式”以外,国别层次上的地缘政治因素,还可能通过调节个体层次上影响因素的作用效力,作用于他国民众对一国影响力的认知。这将是另一种有效的分析路径。本研究将根据既有研究,分别提炼出个人层面和国别层面的核心影响因素,将两个层次的影响因素联系起来建立理论假设框架,并通过统计学上的调节效应分析,对假设进行验证。

二 南海周边国家民众认知中国影响力的微观因素

南海周边国家民众如何认知中国影响力,反映出有关国家民众对中国日益增强的硬实力与软实力将如何影响本国的普遍感受与价值判断。结合上述研究成果,从社会心理学认知结构的视角解析,提炼出认知主体、认知客体和中间介质三个基本要件。就认知主体而言,价值观因素被认为是一个不可或缺的考察因素。因为它不仅是指导人们生活和行为最强大的主导性因素之一,而且在塑造民众认知方式方面同样发挥着重要的作用。南海周边国家民众自身的价值观与中国价值观的近似程度,是周边国家民众认知中国影响力的重要软实力基础。中国是周边国家民众认知的客体。中国特色社会主义发展模式下经济持续高速增长及其带给周边国家的经济、政治、社会影响是中国影响力的客观资源。由于绝大多数他国民众都不可能直接、现实地接触中国。因此,他国民众对中国的认知,很大程度上是媒体与民众认知互动的结果。媒体既是联结认知主客体关系的中间介质,又是另一种有效的力量资源。基于上述理论探讨,本文将着重分析南海周边国家民众认知中国影响力的三个微观因素:一是相关国家民众对中国发展模式的认同。二是相关国家民众对本国媒体报道中国信息的信任程度;三是相关国家民众的价值观与中国传统价值观的相近程度。

(一)发展模式认同

他国民众对中国影响力的积极评价首先与中国高速发展对周边国家的示范效应及给各国民众带去的实际利益有关。王红缨等人认为,中国发展模式作为中国政治与道德力量的一部分及其相较于西方发展模式对一些转型国家和发展中国家更为有效的示范效应,使该模式成为中国软实力的重要资源。中国发展模式在国际上广被讨论,不仅驳斥了国际社会对东亚发展模式无法持久稳定的评价,改善了西方强加给中国的负面形象,并且可以作为中国与美国竞争领导力的有利资源。同时,南海周边国家借中国经济发展走出了1997年和2008年两次金融危机;中国“一带一路”倡议推动了周边国家铁路、港口等基础设施建设,经贸投资和出国旅游为各国贡献了经济增长和就业机会。中国与南海周边国家平等互利的关系为相关国家,尤其是发展落后国家,带来了相比自由、民主空论更为实际的利益。这进一步奠定了中国发展模式作为中国软实力资源的基础。因而,他国民众对中国发展模式的了解、探究和认同,将有助于提升中国的国际影响力。基于此,本文提出第一个研究假设:

假设1:南海周边国家民众越期待本国借鉴中国发展模式,越倾向于积极评价中国影响力。

(二)对本国媒体的信任程度

媒体作为现代社会的主要信息传播介质,是国家用以塑造形象、提升影响力的另一种重要资源。2007 年 5 月中国与东盟建立传媒合作机制以来,中国在南海周边国家的媒体国际化开始见效。中国在南海周边国家的电视节目出口量不断增长。《包青天》《三国演义》《欢乐颂》《鸡毛飞上天》等展现中国不同时期社会状况的中国电视剧在南海周边国家广受欢迎。2015 年“中国—东盟传媒之旅”对中国进行了系列正面报道。2016 年央视国际视频通讯社发布涉南海新闻337条,其中,181条被相关国家的526家电视台播出8085次。此外,中国媒体还推出《问南海》和《主权之争》等大型系列报道,邀请各国政要、议员、意见领袖在《环球聚焦》《东西对话》(From East to West)等节目中进行热点话题辩论,向国际社会提供了不同于西方的解读南海问题的视角。马修·林利等人的研究证实,东亚国家民众与中国的影视文化接触越多,越倾向于正面评价中国。随着中国媒体在南海周边国家媒体中的市场份额逐步扩大,民众通过其本国媒体接触中国正面信息的机会也不断增加。

中国的崛起在2010—2016年引起南海周边国家的高度关注。南海周边国家报道中国的数量从2010年的38,214篇,上升到2016年的84,507篇,其中,涉南海问题报道从2010年的597篇增长到2016年的8,498篇。南海问题报道对华立场抽样显示,中立立场和友华立场的报道总占比约为64.3%。排除南海问题,其他新闻报道按季度和分类进行逐年抽样统计,南海周边国家媒体报道中国政治类新闻友好立场占比约为45.8%,中立立场占比为41.6,中立友好合计87.4%;经济类友好立场的新闻占比约50%,中立立场占比约31.8%,合计83.8%;社会类新闻友好、中立立场均约47.8%,合计95.6%。

排除南海争端所造成的中国与部分争端国关系紧张,以及中美博弈所造成某些国家媒体涉华报道恶意的情况下,南海周边国家民众信任传媒的程度会对他们积极看待中国影响力具有一定的增益效应。基于此,本文提出第三个研究假设:

假设2:南海周边国家民众越信任本国媒体,对中国影响力的评价越正面。

(三)价值观相似性

价值观决定人们对特定事物或行为的偏好,是价值判断的重要标准。价值观、思维方式、行为模式等方面相似度更高的人群拥有相似的认知模式,更易理解对方的行为并进行正确解读。因为,当人们认为其他个体或团体坚持了自身所珍视的核心价值观时,则能积极看待他们;当人们认为某些个体或团体的行为、习惯、文化传统与自身的价值观背道而驰之时,则倾向于消极看待他们。这就是社会心理学上所称的“价值观相似性”(value congruence)。南海周边国家在与中国长期的政治、经济、文化往来中,均不同程度地受到中华文化的影响,被纳入到“亚洲价值观”体系之中。各国民众大多有不同程度地强调尊重权威、忠于国家和民族等与中国类似的价值观。理论上讲,价值观的差异越大,个体的价值适应过程就越困难;价值观差异越小,相互适应与接受的过程就越顺利。民众对于与自己价值观相近的其他国家民众更易产生愉悦的情感体验。基于此,本文提出第二个研究假设:

假设3:南海周边国家民众的价值观与中国价值观越相似,对中国影响力的评价越正面。

三 地缘政治因素对南海周边国家民众认知中国影响力的作用

南海争端及其所影响的地缘政治因素会改变相关国家与中国的关系,甚至导致部分国家倾向与美国建立更紧密的安全关系以制衡中国。这些地缘政治因素作用于微观因素,可能促使微观因素影响民众认知的效应发生改变。2010年以来南海问题的热点化、国际化与美国奥巴马政府以南海争端为抓手,推行“重返亚太”政策,强化对华竞争分不开。美国以“中国在南海地区的岛礁建设破坏了地区稳定与航行自由”为由,违背其长期以来在南海争端中保持中立的立场,公然站到中国的对立面,为菲律宾、越南等东南亚声索国背书,挑动菲越两国利用“黄岩岛事件”“981钻井平台事件”“南海仲裁案”等事件在南海地区越发激进地挑衅中国的主权权益,造成双边关系紧张,成为影响南海安全局势的重要因素。因此,本文主要分析南海争端本身、南海周边国家对华关系的调整以及以美国军事援助为代表的美国安全介入这三种南海地区地缘政治因素。根据本文的核心研究问题,这三种地缘政治因素主要通过影响上述发展模式认同、媒体信任度和价值观相似性三种微观因素的作用效力来间接影响周边国家民众对中国影响力的认知,下文将对这些地缘政治的影响因素进行逐一阐述。

(一)南海争端

2010—2016年,南海争端成为影响中国与周边国家关系最重要的国际政治因素。“亚洲晴雨表”第三、第四波调查数据显示,2010年,菲律宾受访者积极看待中国影响的比重高达82.63%。然而,在2014年中菲关系急剧下降和美国强势介入南海事务的情况下,菲律宾受访者积极看待中国影响的比重降至63.45%。与菲律宾不同,对同样与中国存在南海主权争端的马来西亚调查的数据显示,积极看待中国影响的受访者在2011年是81.01%,2014年增至86.78%。越南受访者积极看待中国影响的比重2010年是40.31%,2015年降至20.98%。对比2005—2008年第二波调查,越南75.56%的受访者对中国抱有较好印象,马来西亚却只有47.68%。这些数据显示南海争端与周边国家民众认知中国影响之间的关系表面上并不明显。基于此,本文提出第四个研究假设。

假设4:在南海争端国和非争端国,微观因素对南海周边国家民众认知中国影响力的作用效应没有显著的差异。

(二)对华关系

尽管建构主义者认为,价值观的一致有助于增进国家之间的互信、集体身份的建构,以及共同利益的形成,重塑“我们”和“他者”之间的疆界。然而,国家间利益对立却往往会把价值观相似的重要性降低到次要位置。在没有国家利益冲突的情况下,南海周边国家民众会因对中国价值观的感性认同而倾向于积极看待中国的影响。国家间利益冲突,尤其在主权争端导致国家间关系对立、冲突的时候,国家利益至上无疑是各国民众最理性的选择。在这种情况下,民众认知中国影响力的微观因素应该会受影响。鉴于此,提出第五个研究假设:

假设5:在与中国关系恶化的国家,微观因素对南海周边国家民众认知中国影响力的正面影响效应低于与中国保持良好关系的国家。

(三)美国军事援助

2010—2016年,美国以遏制中国为目的,以加强与相关国家安全关系为手段,全方位介入南海问题。美国的介入为南海周边国家提供了新的地缘战略选择。争取美国军事援助,发展与美国紧密的安全关系成为某些国家借域外势力平衡中国的政策手段。美国与南海周边某些国家军事安全关系相对于中国的不平衡状态构成相关国家民众重新审视中国的特殊因素。

媒体报道具有价值倾向性。2010—2018年中国南海主张第一次遭遇美国等西方国家强势塑造国际话语的打压。相关报道聚焦南海关键议题,本质上是中国与美菲等国对南海问题及其相关国际秩序的立场与价值观的国际话语博弈。

受众基于偏见过滤和曲解媒体信息是传播学的普遍规律。群体身份、敌意都会使受众倾向于片面接受某些特定负面报道而忽视其他信息。这一规律在为了制衡中国而与美国发展紧密安全关系的国家中更加显著。在国际舆论大背景下,因主权争端倾向于依靠美国制衡中国的南海周边国家媒体对华负面报道增多。《越南快讯》消极的对华态度,菲律宾主流媒体“中菲对立”的叙事结构,均会对所在国民众的对华认知产生不利影响。媒体受众对中国正面信息产生不信任感,甚至心理逆反成为普遍现象。基于此,本文提出第六个假设:

假设6:在美国军事援助增加的国家,微观因素对南海周边国家民众认知中国影响力的正面影响效应低于美国军事援助减少的国家。

四 数据与方法

为验证上述理论假设,下文将采用多元回归方法首先验证三种微观因素与南海周边国家民众认知中国影响力之间的相关关系,然后,按照宏观地缘政治因素对样本国家进行分组,并用统计交互的方法分别检验不同的分组中,三种微观因素对因变量影响效应的差异。研究包含民意调查数据与国别数据。民意调查数据来源于“亚洲晴雨表”第三波(2010—2012年)、第四波(2014—2016年)调查涵盖的菲律宾、泰国、印尼、新加坡、越南、马来西亚、柬埔寨七国数据,总样本量10063个,其中第三波样本量4597个,第四波样本量5466个。该数据在分区域及加权基础上采取随机抽样的方式调查了亚洲各国民众的政治及社会态度。国别数据来源有两个:(1)美国国际开发署关于美国对外军事援助的数据,用以测量美国与南海周边国家安全合作的变化情况;(2)GDELT数据,用以测量中国与南海周边国家双边关系的改变情况。GDELT数据来源于全球新闻报道,通过对关键词和关键语句的抓取,对各国之间的合作或冲突情况进行了判定,已被广泛应用于国际政治学的定量研究。

(一)变量选择与数据说明

1.因变量

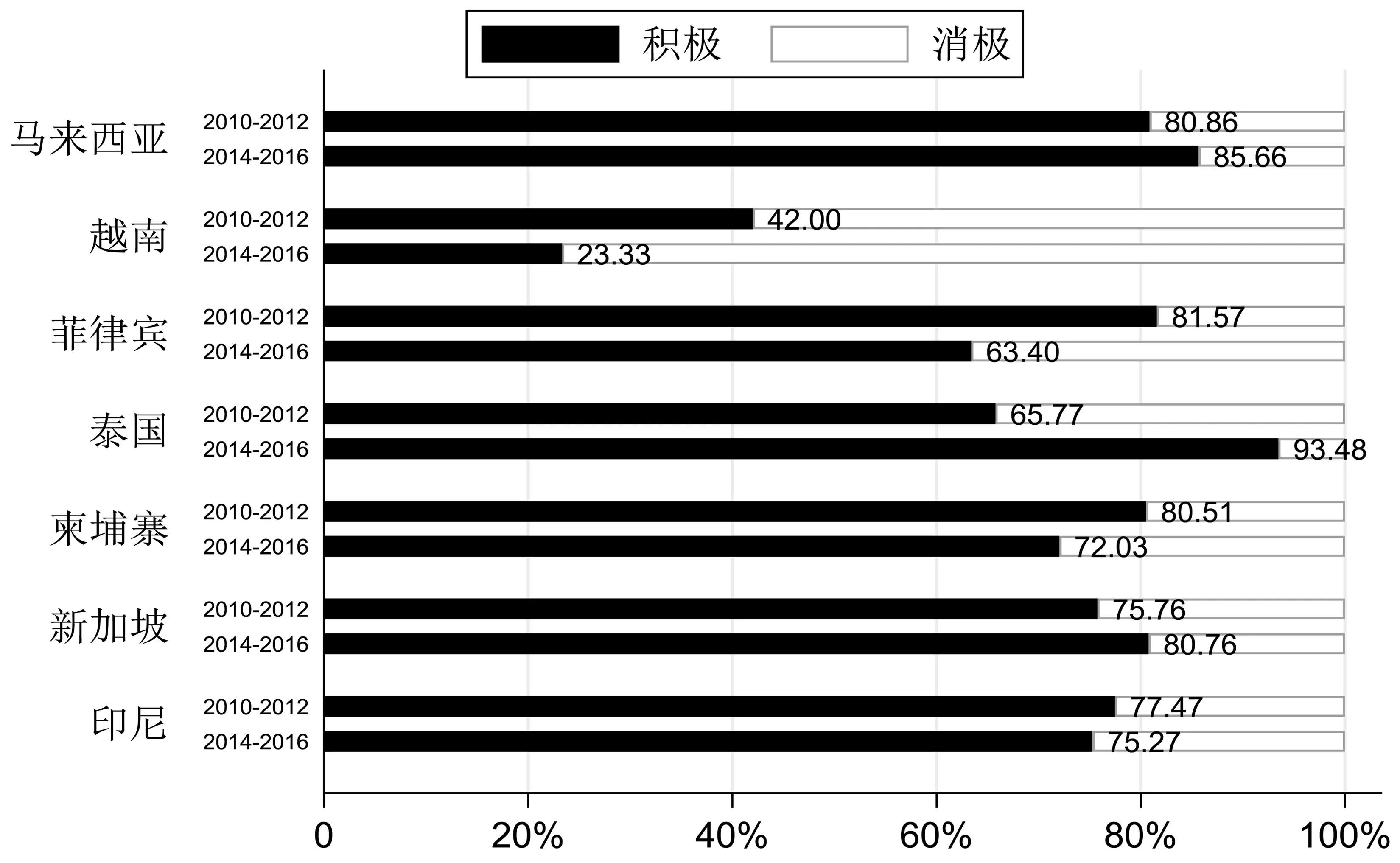

本研究的因变量“中国影响力”数据,来源于“亚洲晴雨表”,其问卷问题是:“中国对本国的影响力是积极的还是消极的?”如果受访者认为中国的影响力是积极的,赋值为1,否则赋值为0。数据显示,在2010—2012年,74.4%的南海周边国家受访者认为中国对其国家的影响力是积极的;2014—2016年,该数据下降到69.3%(具体国别差异详见图1)。

图1 南海周边国家民众对中国影响力积极与否的认知比较

2.自变量

本研究根据理论假设设定“发展模式认同”“媒体信任度”“价值观相似性”三个微观自变量,数据来源于“亚洲晴雨表”。

“发展模式认同”测试受访者更愿意借鉴哪种外国的发展模式以促进本国经济发展,选择“中国发展模式”的赋值为1,选择他国发展模式的赋值为0。

“媒体信任度”是两个问卷问题的组合:Q1,你对报纸的信任度如何?Q2,你对电视的信任度如何?两个问题的答案均在1-4范围内取值,表示信任程度依次递增,1为最不信任,4为最信任。将两个问题的值相加后生成“媒体信任度”变量,在2-8范围内取值,最不信任赋值为2,最信任赋值为8。

“价值观相似性”的分析数据来自8个测量“传统价值观”的问卷问题的综合因子得分:Q1,“应当为家庭利益牺牲个人利益”;Q2,应当为集体利益牺牲个人利益;Q3,应当为国家利益牺牲个人利益;Q4,与他人交往时,发展长期的关系比维护眼前利益更重要;Q5,与他人交往时,不应只关注眼前利益,也应计划未来;Q6,与人交往时,不应只计较一时得失;Q7,在团队中,应避免公开争吵,以保持和谐;Q8,即使和别人意见不同,也应避免冲突。答案选项:非常不赞同赋值为1,不赞同赋值为2,赞同为3,非常赞同为4。采用因子分析法生成“价值观相似性”变量,变量数值越大,表示价值观越接近中国。

3.调节变量

本研究按照“是否与中国存在南海争端”“对华关系合作性增强,还是冲突性增强”“美国军事援助增加,还是减少”,分别设定三个地缘政治变量作为调节变量。

“南海争端”:与中国不存在主权争端的南海周边国家,泰国、柬埔寨、新加坡为一组,赋值为0;与中国存在主权争端的菲律宾、越南、马来西亚,以及存在海域划界问题的印尼为另一组,赋值为1。

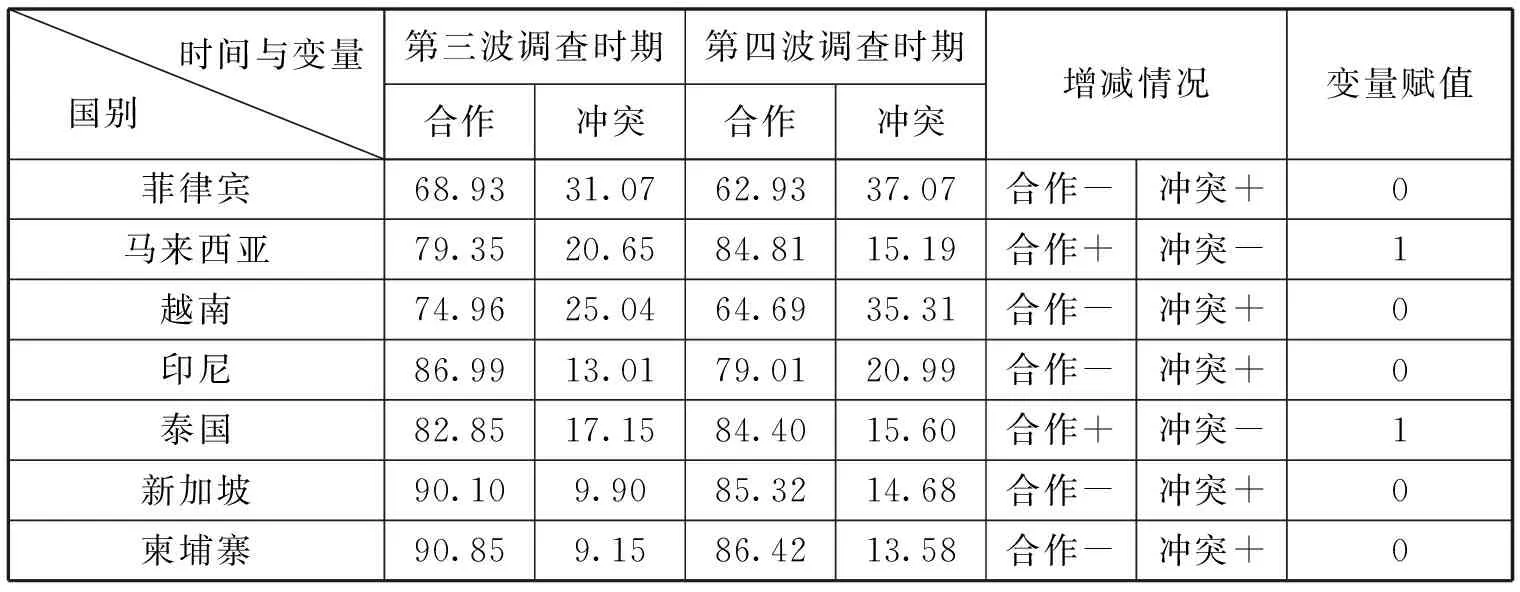

“对华关系”数据来源于GDELT,数据的检索时间对应“亚洲晴雨表”相关国别调查的当年。根据相关国家双边关系的变化进行分组,冲突增、合作减的编为一组,赋值为0,表示该国与中国冲突性关系增强,合作性关系减弱;合作增、冲突减的编为另一组,赋值为1,表明该国与中国合作性关系增强,冲突性关系减弱,详见表1。

表1 不同时期南海周边国家与中国关系比较 (单位:%)

“美国军援”数据来源于 USAID,主要用美国对南海周边国家军事援助的金额作为参照指标,根据军事援助金额变化分组。军事援助金额增加的国家分为一组,赋值为1,表明该国与美国安全合作增强;军事援助减少或没有的国家为另一组,赋值为0,表明该国与美国军事安全合作减弱,详见表2。

表2 不同时期美国对南海周边国家军事援助比较 (单位:美元)

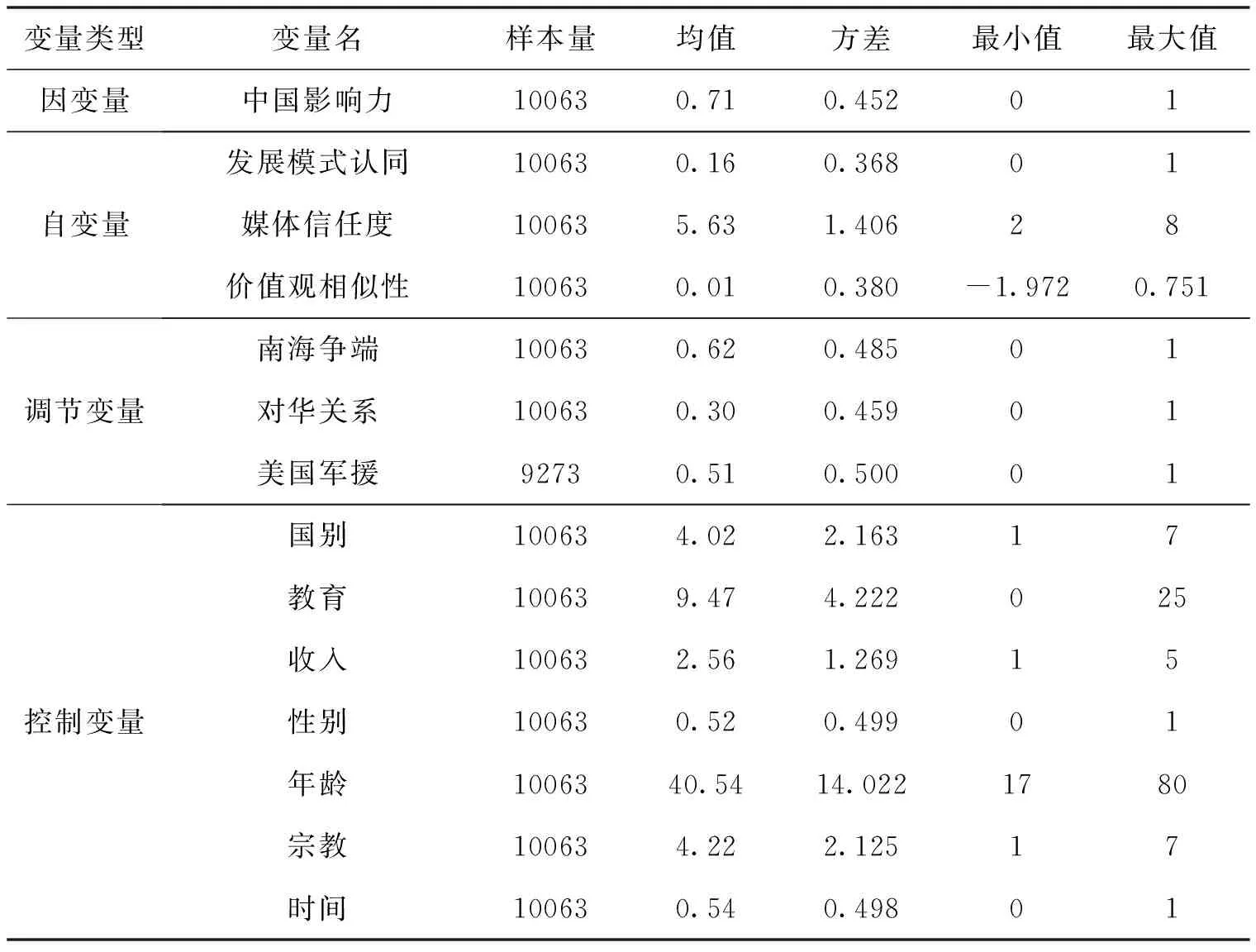

由于个人身份背景会影响民众对华认知,为减少干扰因素,本文纳入了一系列人口学上的控制变量,包括受访者的性别(男性赋值为1,女性赋值为0)、年龄(离散变量,按受访者实际年龄赋值,年龄最小的为17岁,年龄最大的为80岁)、教育水平(定序变量,按照受访者受教育情况,由低到高共分为10个水平,“未受过正规教育”赋值为1,“博士学历”赋值为10)、宗教(类别变量,“天主教”赋值为1,“新教”赋值为2,“伊斯兰教”赋值为3,“伊斯兰逊尼派”赋值为4,“印度教”赋值为5,“佛教”赋值为6,“无宗教信仰”赋值为7)以及国籍(类别变量,“菲律宾”赋值1,“泰国”2,“印尼”3,“新加坡”4,“越南”5,“柬埔寨”6,“马来西亚”7),以确保数据分析的准确性(详见表3)。

表3 变量描述统计表

(二)量化研究方法

本文的因变量为二项变量(也称虚拟变量,dummy variable),即取值为0和1。因此选择二元逻辑回归模型(binary logit model)验证自变量与因变量之间的相关关系。模型包括两个层次,第一层次是主效应模型:

Log(P/1-P)=α+βX

(1)

P代表民众积极看待中国影响的概率,α为常数项,X代表所有自变量的向量,β是模型所估计的所有自变量系数的向量。本文表4第二、三列结果依据方程1建模得出。

第二层次均为调节效应模型,即交互模型。其中,在方程2中,T为时间(2010—2012=0, 2014-2016=1),δ为时间T与核心自变量交互效应所估计系数的向量,用以测量关键自变量的影响效应在两波调查数据之间的差异,表4第三列依据方程2建模得出。在方程3中,M为作为调节变量的地缘政治变量,δ为地缘政治变量与核心自变量分别交互后所估计系数的向量,此处笔者将建立三组模型,分别将“南海争端”“对华关系”“美国军援”三个地缘政治变量与所有微观自变量进行交互,表5的第二、三、四列结果依据方程3建模得出。

Log(P/1-P) =α +βX +δTX

(2)

Log(P/1-P) =α +βX +δMX

(3)

五 模型预测结果及解释

在二元逻辑回归模型中,自变量与因变量发生的概率之间的关系是非线性的,而自变量与因变量发生的几率(也称发生比,Odds)呈线性关系。几率与概率的关系为:Odds=P/(1-P),即几率等于事件发生的概率(比例)除以事件不发生的概率。在本文中,所作图形为概率图,凡不涉及具体数值的报告仍为概率,而涉及具体数值的报告则为几率(Odds Ratio)。

(一)微观层面自变量对因变量的影响及其变化

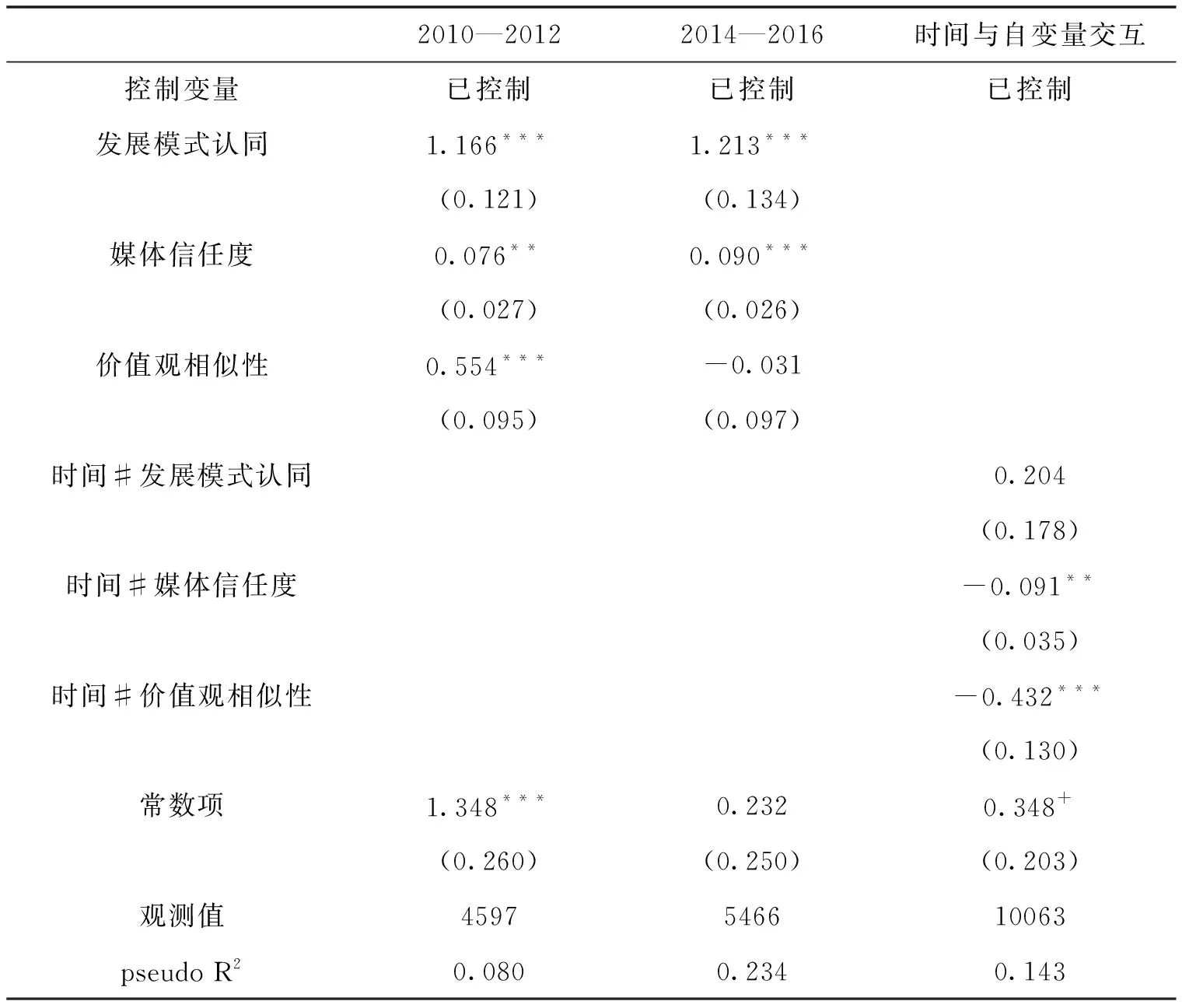

根据表4的模型结果,可知“发展模式认同”对因变量具有显著的正向影响效应。

表4 中国影响力微观层面自变量的逻辑回归模型输出

2010—2012年,乐意借鉴中国发展模式的民众,积极认知中国影响力的几率比倾向于借鉴他国发展模式的民众高 221%,2014—2016 年,该数值为 236%。尽管在不同时期具体数值存在微弱差异,但时间与“发展模式认同”的交互项系数并不显著,说明在不同时期,这一变量对因变量的正向影响效应并没有发生显著的改变。

“媒体信任度”对因变量也具有显著的正向影响效应。无论是在 2010—2012年还是在2014—2016年,越信任本国媒体的民众越倾向于积极认知中国的影响力。这说明中国媒体的国际化发展以及与南海周边国家传媒合作的深化,使各国媒体的对华正面报道增加。民众如能信任涉华报道,将能更积极地看待中国的影响力。然而,时间与“媒体信任度”的交互项系数显著且为负值,说明在2014—2016年,媒体对因变量的正向影响效应有所降低。

“价值观相似性”在 2010—2012 年对民众积极认知中国影响力有显著的正向影响效应。南海周边国家民众与中国的价值观相似性每增加一个单位,其积极认知中国影响力的几率就增加74%,说明在这一时期,价值观相似性能够极大地提升南海周边国家民众对中国影响力的接纳。然而,这一变量在2014—2016年与因变量的关系变为负相关不显著,说明该变量的影响效应在南海地区局势激化之时发生了极大的改变。时间与“价值观相似性”的交互项系数为显著负相关也印证了这一点。

图2-1 “媒体信任度”在不同时期的 图2-2 “价值观相似性”在不同时期的效应变化 效应变化

在2014—2016年,相较于“媒体信任度”,“价值观相似性”的系数改变更大。根据表4第三列交互模型结果对“媒体信任度”和“价值观相似性”这两个自变量分别进行可视化模拟,较直观地反映出变量的效应在不同时期的变化。如图2-1所示,相较于2010—2012年,2014—2016年线条的斜率更小,说明这一时期“媒体信任度”的影响效应有所降低;两条线均向上,说明该变量对因变量的影响在不同时期都为正向。“价值观相似性”的影响效应改变极大,从较高的正向影响变为影响消失(见图2-2)。这反映出仅依靠文化或价值观上的相似性增进其他国家民众认同的效果是相对脆弱的。该因素极易受到政治等因素的影响而发生改变。

(二)宏观层面地缘政治因素对微观自变量的影响

1.“南海争端”对微观自变量的调节效应

根据表5第二列的交互模型结果,“南海争端”与三个微观自变量的交互项系数均不显著。这说明是否与中国存在南海争端,不会显著影响微观自变量的作用效力。南海争端并不是南海周边国家民众积极认知中国影响的主要影响因素。各国民众能否积极认知中国影响力,跟该国是否与中国存在领土争端的联系没有普遍认为的那么密切。

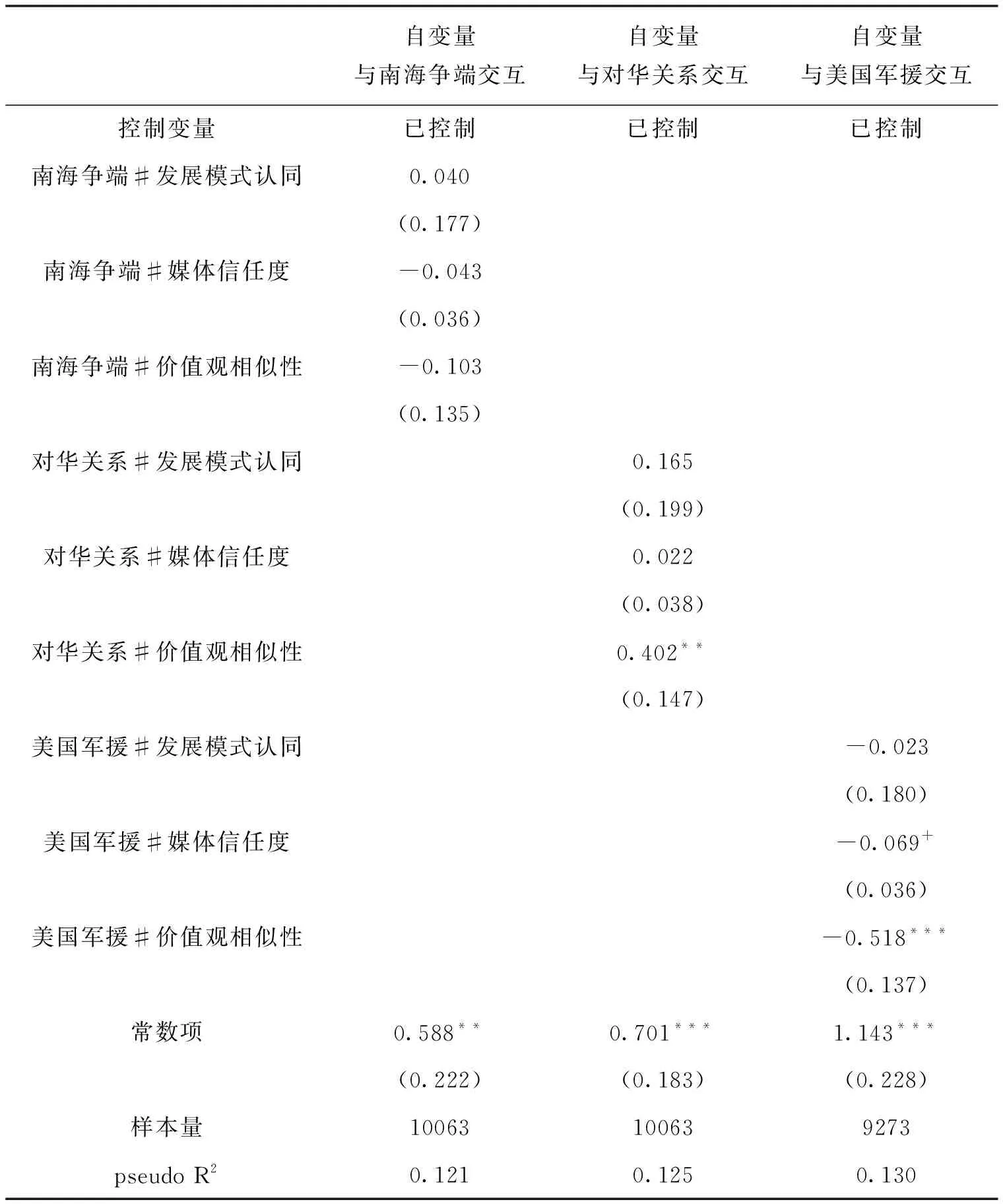

表5 中国影响力地缘政治变量与微观自变量的交互模型结果

2.“对华关系”的变化对微观自变量的调节效应

表5第一列自变量与“对华关系”交互模型结果显示,南海周边国家对华关系的变化对“发展模式认同”没有显著的调节效应,说明“发展模式认同”的正向影响效应稳定的假设成立,具有理性基础的认知不受两国外交关系变化的影响。

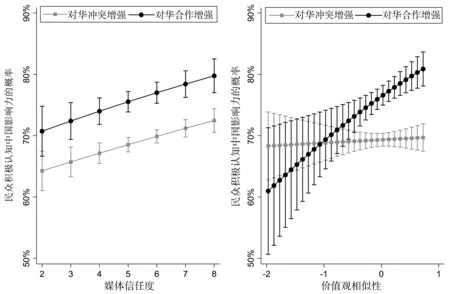

如图3-1所示,无论与中国冲突性增强,还是合作性增强的国家,交互模型结果显示自变量对因变量的影响趋势相同。随着民众对媒体信任度的增强,他们积极认知中国影响的概率呈向上攀升趋势。调节变量与自变量交互项系数不显著。这说明“媒体信任度”与民众积极认知中国影响的正向关系,基本不会受到南海周边国家“对华关系”状态的影响。

南海周边国家调整对华关系对“价值观相似性”具有显著的调节作用。由图3-2可见,两条线左边的置信区间较宽(图中竖线为置信区间),接近重合,说明在与中国价值观差异较大的国家之中,民众对中国的认知没有显著的差异。两条线右边的置信区间较窄,线之间的空间较大,说明在与中国价值观相似性较高的国家之中,民众对中国的认知有极为显著的差异。这就是说,“价值观相似性”的影响效应极易受到双边关系改变的调节,某国关系与中国越好,“价值观相似性”的正向影响越大,而当该国与中国的冲突性关系增强时,正向影响效应便遭到削弱,甚至消失。

图3-1 “对华关系”与“媒体信任度” 图3-2 “对华关系”与“价值相似性”交互 交互

3.“美国军援”对微观层面自变量的调节效应

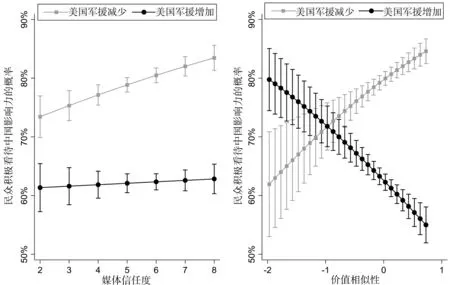

表5第三列“美国军援”与“发展模式认同”的交互项系数不显著,表明“美国军援”对该自变量没有调节作用。

根据表5第三列“美国军援”分别与“媒体信任度”和“价值观相似性”两个自变量的可视化模拟,军事援助增加的菲越柬三国,“媒体信任度”的正向效应比美国军事援助减少的马泰印尼三国低(见图4-1)。在美国军事援助减少的三国中,“价值观相似性”对民众积极认知中国影响力具有正向效应;在美国军事援助增加的另外三国,“价值观相似性”的效应变为负向(见图4-2)。这说明,“美国军援”对“媒体信任度”负向调节效应显著,但是尚未达到改变自变量正向影响因变量趋势的程度;“美国军援”对“价值观相似性”的负向调节效应达到了使自变量“价值观相似性”影响因变量的效应从正向转为负向的程度。

图4-1 “美国军援”对“媒体信任度” 图4-2 “美国军援”对“价值观相似”的调节 的调节

结 论

作为调节变量的“南海争端”对“发展模式认同”“媒体信任度”“价值观相似性”等三个自变量的调节作用基本可以忽略;“对华关系”变量只对“价值观相似性”有调节作用;“美国军援”对“媒体信任度”和“价值观相似性”均有调节作用。地缘政治变量的调节效应由低到高依次是“南海争端”“对华关系”和“美国军援”。影响南海周边国家民众积极认知中国影响力的三个微观自变量正向效应的稳定性依次是:“发展模式认同”“媒体信任度”和“价值观相似性”。量化研究结果显示了地缘政治因素透过对微观因素的调节作用于民众对华认知的解释模式具有明确的理论和现实意义。

南海周边国家民众认同中国发展模式,是他们积极认知中国影响力的所有微观因素中最稳定的因素。“南海争端”等地缘政治因素对该因素的干扰程度最低。这说明,中国自身经济发展和国家强盛,以及因此带给周边国家的发展机遇是周边国家民众认知中国的基础。因此,加强对周边国家的经贸投资,积极推动“一带一路”建设,不仅产生经济和政治效应,也有稳定的社会效应。

“价值观相似性”的正向效能在叠加地缘政治调节变量前后反差极大。在两国关系合作性增强的情况下,正向积极效能凸显;在两国关系冲突性增强的情况下,正向效能几乎归零,甚至趋向负面。这表明“价值观相似性”与周边国家民众认知中国影响力的相关效应极不稳定。因此,中国周边外交政策不宜过分看重意识形态和传统价值观的相似性。对于那些与中国关系冲突性强,又倾向于借美国制衡中国的国家,尤其如此。

“媒体信任度”对民众积极看待中国影响力具有正向效应。这种效应即便在与中国抗争性增强的国家中表现也是如此。量化研究结果显示,在南海问题成为地区热点问题过程中,尽管美国及其地区个别盟国一直致力于塑造中国的负面形象,但是“媒体信任度”仍然是提升南海周边国家民众积极认知中国的因素。因此,积极加强中国媒体国际影响力,发展与周边国家媒体合作机制,提升国际媒体对华正面报道的规模和质量等应当成为未来中国加强与南海周边国家关系的政策着力点。

“南海争端”本身并不影响周边国家民众认知中国的微观因素。两国关系恶化,或者相关国家安全政策倒向美国,才是南海周边国家民众负面认知中国的根源。基于此,中国的南海政策不应把主权争端视为与相关国家关系的根本障碍,而应高度警惕美国对中国与周边国家的“分而治之”,以及周边国家借美国制衡中国的政策。降低对南海争端的关注度,抑制周边国家与美国发展更紧密安全关系的意愿,是中国同时实现南海维权与地区维稳两大政策目标的关键。