建筑史研究与敦煌石窟

2022-03-28韩琦

韩琦

内容摘要:敦煌石窟和壁畫为古代建筑史研究提供了重要的素材,梁思成是最早利用这些材料进行古建筑研究的学者,其中伯希和的《敦煌石窟图录》激发了梁思成对古代建筑的新思考,并对佛光寺的发现与年代的断定也有指引作用。文章根据新发现的信件,重现了梁思成和伯希和的交往细节以及梁思成古建筑研究的历程。

关键词:梁思成;伯希和;敦煌;建筑史

中图分类号:K870.6 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2022)01-0143-07

Architectural History Research and the Dunhuang Caves

—On the Corres pondence between Liang Sicheng and Paul Pelliot

HAN Qi

(Department of History, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang 310058)

Abstract:The Dunhuang caves and their murals provide important source material for the research of ancient architectural history. The Chinese scholar Liang Sicheng was the first to use this source material to study ancient Chinese architecture. Les Grottes de Touen-Houang by Paul Pelliot inspired Liang Sicheng’s new research perspective, which later played an important role in the discovery and dating of the Foguang Temple in Shanxi. This paper seeks to shed light on the intellectual exchange between Liang Sicheng and Paul Pelliot and studies the development of Liang Sicheng’s research on ancient architecture based on newly discovered personal correspondence.

Keywords:Liang Sicheng; Paul Pelliot; Dunhuang; history of ancient Chinese architecture

(Translated by ZHENG Tao)

19、20世纪之交开启了新的探索与发现时代,欧洲和日本的学者相继深入我国各地,探访中国的历史文化遗迹。在对泰山系统考察之后,1907年,法国汉学家沙畹(Emmanuel-Edouard Chavannes)又开始对华北石窟、石阙、石祠进行考察,足迹遍及山东、河南、陕西、山西[1]。在中国建筑史上最为重要的人物有德国人柏石曼(Ernst Boerschmann){1}、瑞典人喜龙仁(Osvald Siren)和日本人伊东忠太{2}、关野贞、常盘大定,他们的著作都引起了青年时代的梁思成的注意。伯希和(Paul Pelliot)出版的《敦煌石窟图录》(Les Grottes de Touen-houang,Paris,1914—1924)一书,虽非研究建筑的著作,但其中披露的大量壁画和照片,也引起了梁思成的兴趣,并促成了他对古代建筑的诸多发现,进而推动了建筑史研究的深入。

本文根据在法国吉美亚洲艺术博物馆图书馆新发现的信件,希冀为梁思成和伯希和的交往及敦煌石窟与古建筑研究的关系,提供新的解读,并以此纪念梁思成先生诞辰120周年。

1924年,梁思成赴美,在宾夕法尼亚大学学习建筑。次年底,他收到了梁启超寄送的宋代李诫的《营造法式》一书,此书后来成为他一生孜孜钻研的对象。在宾大期间,他选修了建筑史的课程,1927年获得硕士学位。1927—1928年,他赴哈佛大学学习,期间应该看过柏石曼新出版的《中国建筑》一书{3},进一步加深了对中国古代建筑的了解。

1928年,梁思成回国并在东北大学任教。1931年6月,他受朱启钤之邀回到北京;9月,开始担任中国营造学社法式部主任。鉴于《营造法式》十分深奥难读,梁思成转而集中研究清代建筑,从清代工部的《工程做法》入手,并通过向老工匠学习,在全面理解清代建筑成就的基础上,深入解读《营造法式》,尝试破译书中艰深的术语。

梁思成注重以实物调查配合古籍文献记录,与当时的国立北平图书馆副馆长袁同礼建立了十分密切的关系。北平图书馆给营造学社提供了一个研究室,相关书籍都可供研究室调阅使用[2]。法国著名汉学家伯希和的《敦煌石窟图录》一书,也自然成为梁思成的案头常备。

敦煌藏经洞的发现是20世纪学术史上的大事,对敦煌文献的系统整理和研究,因此成为显学,历久弥新。敦煌石窟艺术和壁画也成为重要的研究对象。1906—1909年,伯希和组织了中亚考察团,最早对敦煌石窟进行编号和研究。他在到访敦煌石窟不久,即开始系统考察。1914年,《敦煌石窟图录》第1卷业已整理完成,但由于第一次世界大战的爆发,图录的出版不得不搁置,直至1920年起才陆续问世,这是伯希和中亚考察团的重要成果之一。此书虽说不算石窟研究的专著,但它披露了大量珍贵图片,引起了一些中国年轻学者的兴趣,其中就有后来投身于敦煌研究和保护的常书鸿先生。而梁思成则十分敏锐地注意到了这批图片中的五台山壁画中的寺院、窟檐建筑与唐代建筑之间的关系。唐代中期之前的古代建筑,流传至今的绝大多数都是砖石佛塔,因此要对之前的建筑史进行研究,就要借助其他资料,而这批图片无疑是极有价值的史料。

梁思成非常注重实地考察,他曾指出:“近代學者治学之道,首重证据,以实物为理论之后盾,俗谚所谓‘百闻不如一见’……故研究古建筑,非作遗物之实地调查测绘不可。”{4}[3]1932年4月,他调查测绘了蓟县独乐寺,并用科学的方法加以研究,撰写了考察报告,证明是辽代的建筑,由此开启了中国学者对于古代建筑的系统研究。

同年3月,在赴独乐寺考察前夕,梁思成发表了《我们所知道的唐代佛寺与宫殿》,首次讨论了唐代的佛寺建筑。在文章的开头,梁思成笔触颇为悲观:“唐代建筑遗物的实例,除去几座砖塔而外,差不多可以说没有。”[4]有感于东邻日本保存的隋唐建筑,而在当时,由于缺乏系统的调查,所知的古建较早的仅有山西大同的辽代建筑上华严寺、下华严寺、应县佛宫寺木塔和嵩山少林寺初祖庵,他继续写道:

假使我们以后的学者或考古家,在穷乡僻壤中能发现隋唐木质建筑遗物,恐怕也只是孤单的遗例,不能显出他全局的布置和做法了。既没有实例可查,我们的资料不得不退一步到文献方面。除去史籍的记载外,幸而有燉煌壁画,因地方的偏僻和气候的干燥,得经千余年岁,还在人间保存,其中宝物如唐人写经等等,虽经斯坦因(Sir Aurel Stein)由王道士手中骗去,再被伯希和(Paul Pelliot)运走。但壁画究不易随便搬动,仍得无恙;伯希和曾制摄为《燉煌石窟图录》(Les Grottes de Touen-houang),其中各壁画上所绘建筑,准确而且详细,我们最重要的资料就在此。[4]75-76

梁思成在列举了众多文献资料之后,讨论了唐代的建筑,并特别提到了伯希和的敦煌图录,“幸而在记载之外我们又有一种新的考据材料。这项材料虽逊于实例遗物,却有时胜于史传记载。”[4]83这就是敦煌壁画的价值和意义所在。梁思成继续写道:“敦煌壁画将唐代的建筑——宫殿、佛寺,乃至平民住宅——在佛像背景里一概忠实的描绘下来,使得未发现当时的木质建筑遗物的我们,竟然可以对当时建筑大概情形,仍得一览无遗,实在是一件可喜的事。”[4]83(写于1932年3月9日)他特别引用了第117窟(今莫高窟第61窟五台山图),对唐代佛寺宫殿建筑进行了概要的介绍。

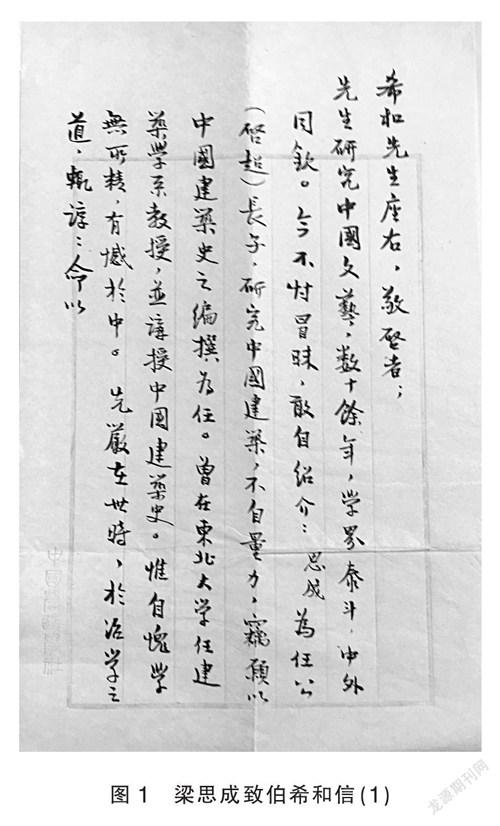

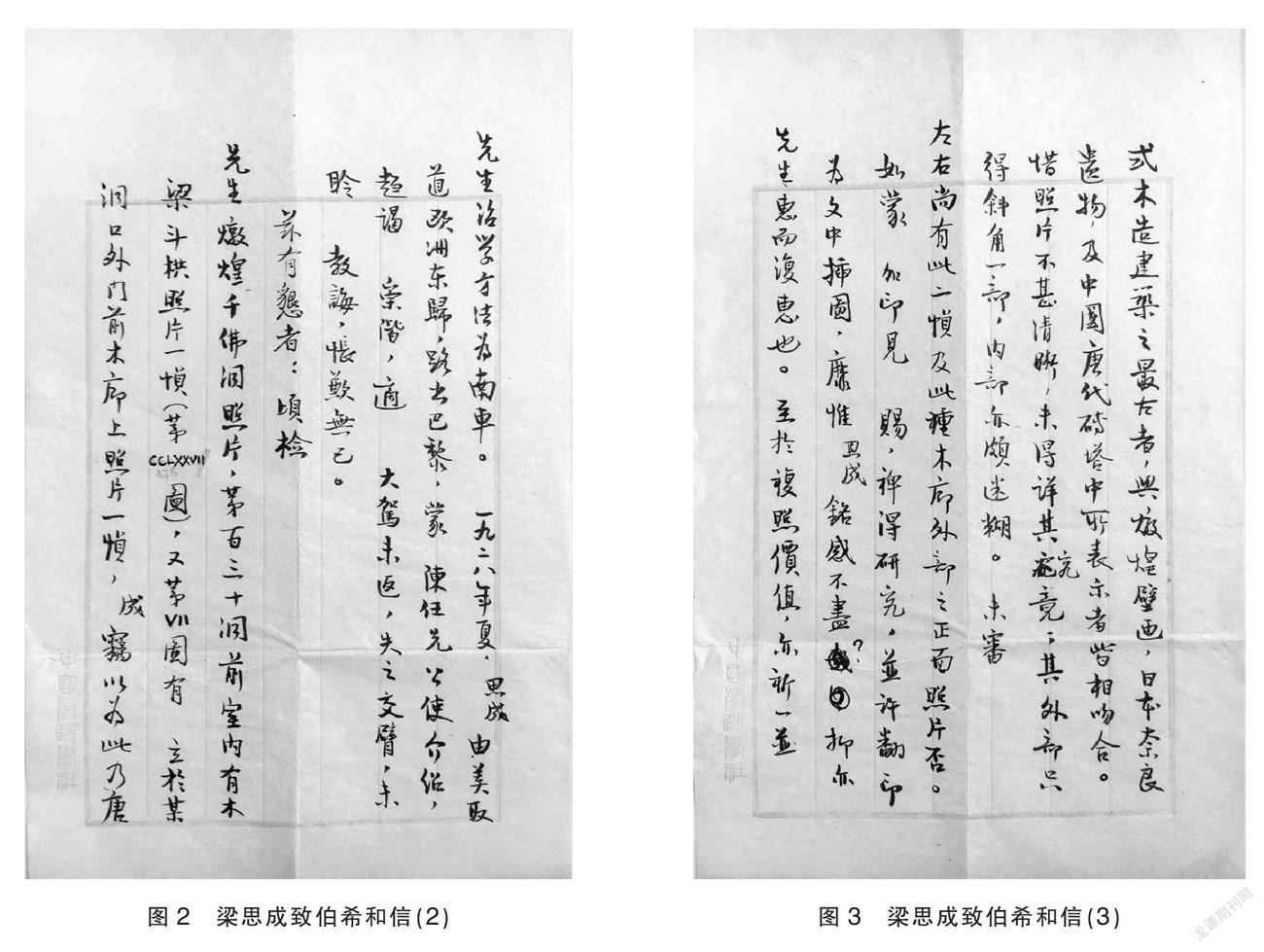

1932年对梁思成来说是一个学术史的转折点。经过对蓟县独乐寺的考察,梁思成对唐代建筑产生了浓厚的兴趣,并转向对唐代佛寺建筑的系统研究。他试图从古代文献和绘画中寻找建筑史的讯息,如指出独乐寺中的观音阁与敦煌壁画中的唐代建筑十分相似,敦煌壁画因此也就成为梁思成研读的重要对象。除了实测现存的建筑,梁思成对唐代之前建筑的研究,十分注重参考画像石、石窟壁画和明堂,作为实物资料的补充。他仔细阅读了《敦煌石窟图录》,但仍感到尚有许多疑问,于是在5月28日提笔给伯希和写信(图1—5),请求伯希和的解答和帮助,这是梁思成和伯希和直接交往的开端。

他在信中写道:

希和先生座右,敬启者:

先生研究中国文艺,数十余年,学界泰斗,中外同钦。今不忖冒昧,敢自绍介。思成为任公(启超)长子,研究中国建筑,不自量力,窃愿以中国建筑史之编撰为任。曾在东北大学任建筑学系教授,并讲授中国建筑史。惟自愧学无所精,有憾于中。先严在世时,于治学之道,辄谆谆命以先生治学方法为南车。一九二八年夏,思成由美取道欧洲东归,路出巴黎,蒙陈任先公使介绍,趋谒崇阶,适大驾未返,失之交臂,未聆教诲,怅歉无已。

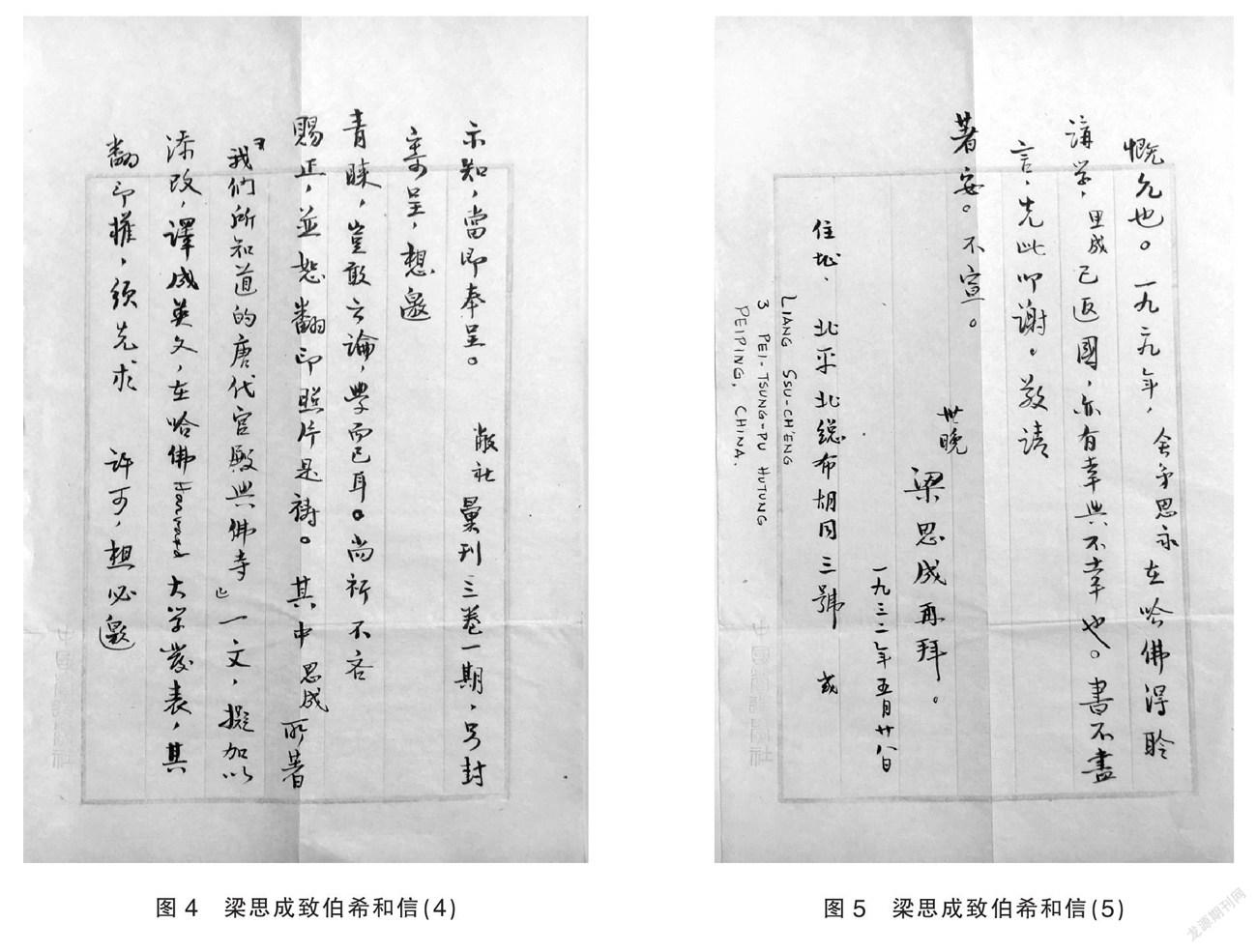

兹有恳者,顷检先生敦煌千佛洞照片,第百三十洞前室内有木梁斗拱照片一帧(第CCLXXVII图),又第VII图有立于某洞口外门前木廊上照片一帧,成窃以为此乃唐式木造建筑之最古者,与敦煌壁画,日本奈良遗物,及中国唐代砖塔中所表示者皆相吻合。惜照片不甚清晰,未得详其究竟;其外部只得斜角一部,内部亦颇迷糊。未审左右尚有此二帧及此种木廊外部之正面照片否。如蒙加印见赐,裨得研究,并许翻印为文中插图,靡惟思成铭感不尽?抑亦先生惠而复惠也。至于复照价值,亦祈一并示知,当即奉呈。敝社汇刊三卷一期,另封寄呈,想邀青睐,岂敢云论,学而已耳。尚祈不吝赐正,并恕翻印照片是祷。其中思成所著“我们所知道的唐代宫殿与佛寺”一文,拟加以添改,译成英文,在哈佛Harvard大学发表,其翻印权,须先求许可,想必邀慨允也。一九二九年,舍弟思永在哈佛得聆讲学,思成已返国,亦有幸与不幸也。书不尽言,先此叩谢。敬请

著安。不宣。

世晚梁思成再拜

一九三二年五月廿八日

住址:北平北总布胡同三号或Liang Ssu-Ch’eng

3 Pei-Tsung-Pu Hutung

Peiping, China{1}

从信中可以得知,1928年2月梁思成在哈佛大学学习结束之后,梁启超就建议他顺访欧洲,考察各国的城堡、建筑和艺术,对欧洲的文化作全面的了解。梁思成途经巴黎期间,曾打算访问伯希和,可惜虽有中国驻法国公使陈任先的介绍,却因伯希和外出,错过了晤面请教的机会。此信还透露了梁启超对伯希和学术地位的重视,并特意告诫梁思成要以伯希和治学的方法为榜样。

梁思成之所以给伯希和写信,是因为《敦煌石窟图录》有几点引起了他的关注,一是伯希和题有“初游千佛洞”的照片,注意到左上方有木质建筑一角,是窟前的檐廊,虽只有一角,梁思成就敏锐地看出了“简单雄大的斗拱”,以及其他结构,“无一不表示唐代的特征”[5]。他还注意到了敦煌千佛洞第130窟(今编莫高窟第437窟)前室木梁斗拱照片,也推测为唐代的形制{2}[6]。但这些照片不完全或欠清晰,于是提笔给伯希和写信。

1932年7月30日,伯希和自巴黎给梁思成回信,并提供了他所录的敦煌千佛洞第130窟(今编莫高窟第437窟)的两条梁上的题记,分别是宋太平兴国五年归义军节度瓜沙等州曹延禄和开宝九年曹延恭的题记。在信中,伯希和还专门提到了常盘大定和关野贞《支那佛教史迹》对中国最古木构建筑定年的质疑,以及他本人在《通报》(1931)上所发表的书评。这年冬天,伯希和访问北京,梁思成十分高兴,趁他访问之际,在《中国营造学社汇刊》上发表了《伯希和先生关于敦煌建筑的一封信》[5]123-129,披露了伯希和的详细回复,可以看出梁思成对伯希和回信的喜悦和重视,是目前所知关于这段交往的唯一文字记录。伯希和的详尽回复,尽管带给他的只是北宋的信息,但梁思成的眼光是敏锐的,在此信的结尾,他仍按历史发展的逻辑,推断敦煌窟檐遗制是唐式的,他这样写道:

并且我们可以想像到,这两三座宋初建筑,绝不会脱离了当时尚存多数唐式而另立形制的。而且每个时代文化上的变迁,率多起自文化政治的中心,经过长久的时间,影响方能传到远处。照我个人推测,北宋初年中原的建筑,在形制上较近唐式,《营造法式》的‘官订式’,至北宋末叶方才成熟。敦煌远在边陲,当时所奉为法则的,当然是唐代规矩。所以我当初以为它为唐式建筑实例的假定,得伯先生的覆信,更可成立。[5]129

1932年底,伯希和再次访华并盘桓数月。在北京期间,他的学术活动十分频繁,国内学者争相与之交流:如袁同礼、陈垣、陈寅恪等人,加之图书馆、藏书界的名流,或约晤面,或共赴宴会。这次到访也促成了梁思成和伯希和的首次见面。12月29日,梁思成用英文给伯希和写了一封信[7],约定了和伯希和见面的时间,但之后交往详情,因文献所限,已无从得知。

1937年6月,在卢沟桥事变爆发前夕,梁思成、林徽因、莫宗江和纪玉堂四人,来到五台山,探索古刹,他们以莫高窟第61窟的“五台山图”作为“旅行指南”{1}[6]133,在当地人的帮助下,在豆村附近发现了唐代大中年间的佛光寺,进行了测绘(图6),并根据梁上的题款,确定了该寺的具体年代,他们“一向所抱着的国内殿宇必有唐构的信念,一旦在此得到一个实证了。”这对梁思成来说,是何等喜悦的大事,这一发现也成为中国建筑史上被屡屡传颂的佳话。

梁思成的这一发现,与敦煌壁画的指引有一定的关系,也应部分归功于伯希和的《敦煌石窟图录》。需要提及的是,1927年,日本学者关野贞与常盘大定合著的《支那佛教史迹》第5卷,已收录日本僧人小野玄妙所摄佛光寺的照片,并得知殿前经幢有唐大中十一年(857)年号,但未能推断其建筑年代[8],关于佛光寺建造年代最终确定的历史使命最终由梁思成和林徽因完成。由于战争的影响,梁思成有关五台山唐代建筑的研究成果,直到抗战末期才得以刊出,并为世人所逐渐了解。值得注意的是,1944—1945年梁思成发表的《记五台山佛光寺建筑》一文,只字未提《支那佛教史迹》关于佛光寺的内容,但引用了伯希和的《敦煌石窟图录》,提到“敦煌石室壁画五台山图中有‘大佛光之寺’。寺当时即得描影于数千里沙漠之外,其为唐代五台名刹,于此亦可征矣。”[9]此文发表的背后也蕴含有复杂的学术和政治背景,特别是与日本学者的竞争{2}[8]17。

梁思成虽然从未踏上过敦煌的土地,但他一直关注敦煌壁畫和建筑。1951年,应常书鸿的邀请,他对敦煌壁画所见的中国古代建筑进行了深入的研究,特别强调了敦煌遗迹对研究古代建筑的重要价值,在文章的最后结论部分,他这样写道:

通过敦煌壁画和窟檐,我们得以对于由北魏至宋初五个世纪期间的社会文化一个极重要的方面——居住的情形——得到了一个相当明确的印象。因实物不复存在,假使没有这些壁画,我们对于当时的建筑将无从认识,即使实物存在,我们仍难以知道当时如何使用这些房屋。壁画虽只是当时建筑的缩影,它却附带的描写了当时的生活状况。

在这些壁画中,我们认识了十余种建筑类型;我们看出了建筑组群的平面配置;我们更清楚地看到了当时建筑的结构特征和各构材之相互关系及其处理的手法;因此我们认识了当时建筑的主要作风和格调。我们还看见了正在施工中的建筑过程中之一些阶段。这是多么难得的资料!

由窟檐的实例上,我们一方面看到了传统的木构骨架的保持,另一方面却看到了极为罕贵的细节的运用,尤其是斗拱的特殊手法。更为难得的是当时的彩画的作风。①[6]158

建筑史的研究,需结合遗迹的调查和文献的资料,还有间接的实物资料。除了宫阙、墓室,以及现存的实物之外,要研究隋唐之前的建筑史,敦煌壁画就成为重要的参考。梁思成试图解读中国古代的建筑天书《营造法式》,寻找古代建筑的源头,研究唐以前的建筑遗构,成为他心中的目标。梁思成慧眼独具,翻阅了《敦煌石窟图录》一书,促成了梁思成和伯希和的直接交往。通过书信档案,我们更清晰地了解俩人往来的信息,重构了敦煌壁画和建筑史研究上的一段掌故,也让我们更清晰地了解梁思成研究中国建筑史的心路历程及其与国际学者的交往。

梁思成从壁画中寻找中国古代建筑的形制,是最早依据图像研究历史的先行者。敦煌壁画成就了梁思成和林徽因对唐代建筑的发现,成为建筑史研究中的重要篇章,也改变了中国没有唐代木构建筑的遗憾,无疑提高了中国人的民族自豪感。对传统科学技术的解读,是梁思成那一代人的共同使命,在很大程度上是出于爱国主义的情怀,以及与国际学者一争高下的气派。

从20世纪初叶开始,一批中国学者出于民族的情怀,从古代历史文献和历史遗迹出发,试图寻找和证明古代科学技术的成就。梁思成在建筑史领域的出色工作就是其中杰出例证。不仅如此,其他多位学者也对敦煌文献发生了兴趣,如李俨、章用对敦煌算书的关注,他们与王重民、向达乃至伯希和的交往,都体现了学术的“预流”,成就了民国学术史的气象。梁思成不仅引用实物资料,也参用壁画资料,独辟蹊径,树立了建筑史研究的典范,也成为人们讨论的永恒话题。他开创的敦煌建筑的研究,也直接影响了后人对敦煌建筑史的更深入研究,从而深化了对中国古代建筑史的系统了解{2}。

感谢沈弘先生和任丛丛、何蓓洁博士在本文撰写过程中提供的帮助。王其亨、王军、丁得天先生阅读了文章的初稿,并提出了宝贵的修改意见,特致谢意。

参考文献:

[1]沙畹. 华北考古记[M]. 袁俊生,译. 北京:中国画报出版社,2020.

[2]王军. 五台山佛光寺发现记:谨以此文纪念佛光寺发现80周年并献给梁思成先生诞辰116周年[J]. 建筑学报,2017(6):16-17.

[3]梁思成. 蓟县独乐寺观音阁山门考[M]//梁思成全集:第1卷. 北京:中国建筑工业出版社,2001:161.

[4]梁思成. 我们所知道的唐代佛寺与宫殿[J]. 中国营造学社汇刊,1932,3(1):75.

[5]梁思成. 伯希和先生关于燉煌建筑的一封信[J]. 中国营造学社汇刊,1932,2(4):123.

[6]梁思成. 敦煌壁画中所见的中国古代建筑[M]//梁思成全集:第1卷. 北京:中国建筑工业出版社,2001:129-159.

[7]祖艳馥,等. 史与物:中国学者与法国汉学家论学书札辑注[M]. 北京:商务印书馆,2015:77-79.

[8]王军. 五台山佛光寺发现记[J]. 建筑学报,2017(6):15.

[9]梁思成. 记五台山佛光寺建筑[J]. 中国营造学社汇刊,1944,7(1):20.