从敦煌写本看现存《普曜经》的翻译及流传

2022-03-28方一新嵇华烨

方一新 嵇华烨

内容摘要:敦煌写本《普曜经》共10号。文章以敦煌写本为中心探究《普曜经》翻译来源及翻译完成后的流传情况。通过比较敦煌写本与三国吴支谦译《太子瑞应本起经》,可证《普曜经》部分篇章系《太子瑞应本起经》之“翻版”。从写本到刻本,《普曜经》语言经历复杂变化,通过考察异文推测南方系统诸刻本与敦煌写本最相近,中原系统刻本相似度最低,这个差异与其底本来源不同有密切关系。南方系统内部诸刻本《普曜经》有较明显的分野。

关键词:敦煌写本;刻本;翻版;异文

中图分类号:G256.1 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2022)01-0107-13

On the Translation and Spread of the Extant Lalitavistara

Manuscripts Based on Dunhuang Documents

FANG Yixin1 JI Huaye2

(1. School of Humanities, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang 310028;

2. School of Humanities and Communication, Zhejiang Gongshang University, Hangzhou, Zhejiang 310018)

Abstract:There are a total of ten extant manuscripts of the Lalitavistara at Dunhuang. By focusing on these manuscripts, this paper aims to explore the translation sources and later propagation and spread of this ancient account of the life of the Buddha. A comparison of the languages used to write the Dunhuang manuscripts and the Taizi Ruiyingbenqi Jing (an alternate translation version of the Lalitavistara) can verify that some chapters and sections are an exact copy of the Taizi Ruiyingbenqi Jing. It can further be seen that the language used underwent complex changes when it transitioned from hand written manuscripts to block-printed editions. By examining the different texts, the authors infer that the various block-printed editions made using the Southern system of printing are closest to the versions of the Lalitavistara found at Dunhuang, while the editions made with the printing techniques common in the Central Plains have the lowest similarity, a fact which is likely due to differences in the master copy used to print the texts. Between the two systems of printing, there are more clear discrepancies between versions of the block-printed editions made using the Southern system.

Keywords:Dunhuang manuscripts; block-printed edition; reprint; alternate text

(Translated by WANG Pingxian)

一 引 言

西晉竺法护于永嘉二年(308)在天水寺译出八卷本《普曜经》,由竺法护手执胡本,口宣晋言,沙门康殊、帛法巨笔受。《普曜经》在传抄流转的过程中形成了多个版本,敦煌本汉文《普曜经》因其抄写时间离译经时间更近,有助于探究《普曜经》翻译及流传的情况。

现存敦煌本汉文《普曜经》共10号。《普曜经》(异卷)卷5,斯00088号,共71行,行约20字,首残尾全,尾题“普曜经第五”。起“四意断”,讫“吾将逝泥洹”。《英国国家图书馆藏敦煌遗书》将之定为东晋写本,时代在4—5世纪[1]。

《普曜经》卷6《诸天贺佛成道品》,敦研069号,前半纸17行,后半纸20行,行约25字。首尾俱残,起“常立在功”,讫“幡{1}盖归命”[2]。

《普曜经》卷7《商人奉麨品》,敦研180号,共7行,行约20字,首尾俱残,起“听我歌十力”,讫“无复老死患”[2]190。

《普曜经》卷3《试艺品》,俄Дх5202号,共26行,行约16字,首尾俱残,起“普学诸术”,讫“宝车交露悬垂”[3]。

《普曜经》卷3《出四观品》,俄Дх5196号,共26行,行约16字,首尾俱残,起“一切日月明珠”,讫“尔時法”[3]53-54。

俄Дх5202号与俄Дх5196号可缀合。

《普曜经》卷5《六年勤苦行品》,俄Дх16426号是残片,起“养钵”,讫“身神通慧”[4]。

《普曜经》卷5《六年勤苦行品》,俄Дх18430号是残片,起“光逾于日”,讫“往诣”[5]。

《普曜经》卷5《迦林龙品》,斯9045号(大英图书馆藏)是残片,起“现交露”,讫“师子吼降”{2}。

《普曜经》卷2《降神处胎品》,RL MS2g(Royal Library藏,据Copenhagen IDP公开画像),首全尾残,首题“普矅经降神处胎第四二,晋永嘉年竺法护译”。起“于是四天王”,讫“于是颂曰”{3}。

《普曜经》卷2《降神处胎品》,RL MS2f (Royal Library藏,据Copenhagen IDP公开画像),首尾俱残,起“今谁能堪任”,讫“侍从降五趣”。

RL MS2g與RL MS2f出自同一个卷子。

上述10号敦煌写卷俄Дх18430号、斯9045号、俄Дх16426号均为残片,语句零碎,俄Дх18430

号仅7字,斯9045号22字,俄Дх16426号34字。其余7号敦煌写本相对文本篇幅较长,可与刻本作对读。其中俄Дх5202号与俄Дх5196号可缀合。RL MS2g與RL MS2f出自同一个兑废稿。在文本内容上,这10号写卷涉及《普曜经》卷2、3、5、6、7,其中卷5集中出现在残片上。

二 从胡本到汉文写本:《普曜经》的翻译

2.1 《普曜经》部分篇章系“翻版”{4}

僧祐《出三藏记集》卷7云:“永嘉二年太岁在戊辰五月,本斋菩萨沙门法护在天水寺,手执胡本,口宣晋言,时笔受者沙门康殊、帛法巨。”{5}经錄记载显示《普曜经》系竺法护从胡本译出,但是从文本实际情况看恐怕并非如此。《普曜经》部分篇章与三国吴支谦译《太子瑞应本起经》、东汉竺大力共康孟详译《修行本起经》极为相近,仅部分词句稍有改动。显而易见,竺法护参照了已有的译经,并在此基础上翻译胡本《普曜经》。对于《修行本起经》《太子瑞应本起经》《普曜经》之间的相似性,前贤已有研究。岡野潔提出《普曜经》部分章节借自《太子瑞应本起经》[6-8]。松田祐子观察到《修行本起经》《太子瑞应本起经》《普曜经》《异出菩萨本起经》之间的相似处,并列举相似段落,提出存在遗失的母本X、Y及旧的梵文本Lalitavistara,母本X是《异出菩萨本起经》与《太子瑞应本起经》的框架和内容来源,《普曜经》译自旧的梵文本Lalitavistara,部分内容摘自Y和《太子瑞应本起经》,Y的内容为《修行本起经》《普曜经》《异出菩萨本起经》共有[9]。

那么,竺法护翻译《普曜经》时到底参照了《太子瑞应本起经》还是《修行本起经》,我们认为竺法护参照了《太子瑞应本起经》,且部分篇章为其“翻版”。

2.1.1 《修行本起经》的不可靠性

《修行本起经》是否为东汉竺大力共康孟详所译是可疑的,已有不少学者对此展开过讨论{1}。河野訓提出《太子瑞应本起经》是可靠译经,而目前所见的《修行本起经》是东晋版《小本起经》的修订本,时代较之更后[10]。Palumbo提出《出三藏记集》对《修行本起经》的记录并不能支持其为可靠的东汉译经[11]。那体慧质疑了许理和将《修行本起经》归为康孟详的观点,认为《修行本起经》应当晚出于《太子瑞应本起经》[12]104-109。齊藤隆信继承了河野訓观点,按照晋代的韵部分类研究《修行本起经》偈颂部分的押韵情况[13]。

2.1.2 《普曜经》《太子瑞应本起经》《修行本

起经》对比研究

将《普曜经》与《修行本起经》《太子瑞应本起经》比较,可以发现《普曜经》与《太子瑞应本起经》更为接近,基本可称之为后者的“翻版”。

内容上,《普曜经》《太子瑞应本起经》部分段落不见于《修行本起经》。敦研180号的偈颂为:

(1)听我歌十力,弃盖寂定禅……□□淫怒痴,无复老死患。[2] 190

《太子瑞应本起经》有相应段落:

(2)听我歌十力,弃盖寂定禅……永离婬怒痴,无复老死患。[14]

斯00088号有如下语段:

(3)昔定光佛时,莂我为佛……行四等心,慈悲喜护。[1]2

《太子瑞应本起经》有相应段落:

(4)昔定光佛时,别我为佛……习四等心,慈悲喜护。[14]478

《修行本起经》均无相应段落{2}。

次序上,《太子瑞应本起经》文本次序与敦煌本一致,《修行本起经》部分文本次序与敦煌本相反。斯00088偈颂如下:

(5)今觉佛极尊,弃淫净无漏;一切能将导,从者必欢豫。夫福之报快,妙愿皆已成;敏疾得上寂,吾将逝泥洹。[1]2

《太子瑞应本起经》偈颂如下:

(6)今觉佛极尊,弃淫净无漏,一切能将导,从者必欢预。夫福之报快,妙愿皆得成,愍疾得上寂,吾将逝泥洹。[14]479

《修行本起经》偈颂如下:

(7)作福之报快,众愿皆得成,速疾入众寂,皆得至泥洹。今觉佛极贵,弃淫净无漏,一切能将导,从者必欢豫。[14]472

《普曜经》《太子瑞应本起经》偈颂顺序恰好与《修行本起经》相反。

语言上,穷尽考察敦研180号、斯00088号,其文本基本沿袭了《太子瑞应本起经》卷下,仅个别词句作改动替换。我们以敦研180号“听我歌十力,弃盖寂定禅……□□淫怒痴,无复老死患”[2] 190为例作分析,敦研180号《普曜经》与《高丽藏》再雕本《太子瑞应本起经》异文仅7处,与《高丽藏》初雕本《太子瑞应本起经》仅4处异文,与敦煌写本《太子瑞应本起经》{1}仅2处差异,见表1。

以上7条,第1、4、7条异文词形不同,但表示同一个词,这类差异并不影响文本内容。“栴檀”即“旃檀”,是梵文candana的音译,意为檀香,“栴”是“旃”的讹字。“淫”“婬”两字异体,意为欲望。“以”“已”两字通假。且同为敦煌写本的敦研180号与北敦00935号词形完全相同,写作“旃檀”“淫”“以”。

第2条,“释梵”“梵释”两词逆序“释”为帝释,“梵”为梵天,两者同义并列,字序变换不影响语意。

第3条,“勇决”“勇慧”两个词差别略大,“勇决”意为勇敢决断,“勇慧”意为勇敢聪慧,“决”“慧”有语意差别。《高丽藏》初雕本、宋元明三本{2}《太子瑞应本起经》与北敦00935号,皆作“慧”。因此,我们认为竺法护译《普曜经》时所据《太子瑞应本起经》可能写作“慧”,《高丽藏》再雕本《太子瑞应本起经》写作“決”是文本在流传过程中的改写。

第5、6条异文不是同一个词,但义近,反映了竺法护“翻版”《太子瑞应本起经》时用义近或者义类相同的词作替换的现象。“降”义为降服,“擒”义为制服,两者义近。“皇”“圣”都可表示天神,且《高丽藏》初雕本、宋元明三本《太子瑞应本起经》与北敦00935号皆作“皇”,《高丽藏》再雕本《太子瑞应本起经》作“圣”是文本在流传过程中的改写。

综上,显而易见《普曜经》在内容、结构次序、语言上都与《太子瑞应本起经》更相近。

2.2 《普曜经》“翻版”体现竺法护翻译语言特点

由上文可见,《普曜经》部分篇章“翻版”《太子瑞应本起经》应当是毫无疑问的,且两者之间主要是词汇上的改动。这部分改动体现了竺法护词汇使用的偏好和特点。以下试举2例。

【五道—五趣】

(8)斯00088号《普曜经》卷5:见人魂神,各自随行,生于五趣中。”{1}[1]1

《高丽藏》再雕本[17]、《房山石经》[18]《毗卢藏》{2}《思溪藏》{3}《碛砂藏》[19]《永乐北藏》[20]与斯00088号同。

(9) 《太子瑞应本起经》卷下:见人魂神,各自随行,生五道中。[14]478

竺法护译经将“五道”改写作“五趣”。“五道”与“五趣”同,系梵文pa?觡ca-gati的意译,佛经中指有情往来之所,有天、人、地狱、饿鬼、畜生五处。

“五道”用例早于“五趣”,最早在东汉译经已见。

(10)东汉安玄共严佛调译《法镜经》:恐畏生死五道往来所堕。[21]

(11)东汉支娄迦谶译《般舟三昧经》卷下:常爱乐法在深解,于诸习欲不贪生,游步五道无所着,如是行者得三昧。[22]

“五趣”最早见于西晋可靠译经{4}。

(12)西晋竺法护译《如幻三昧经》卷下:如向者说不得总持,当以何意化于五趣?[21]148

(13)西晋竺法护译《生经》卷4:鳖身广长,各六十里者,谓二六牵连十二因缘,轮转无际,周流五趣,无一懈息。[14]96

(14)西晋无罗叉译《放光般若经》卷5:菩萨摩诃萨无所逮得萨云若者,为坏五趣,是为菩萨不于五趣中得道。[23]

“五趣”是西晋新词,“五道”改写作“五趣”这一现象使我们看到新旧词汇的演替,也可以看出竺法护对“五趣”一词的偏好。

【减—损】

(15) 斯00088号《普曜经》卷5:七、志达无损;八、精进无损;九、定意无损;十、智慧无损;十一、解无损;十二、度知见无损。[1]2

(16) 《太子瑞应本起经》卷下:七、志欲无减;八、精进无减;九、定意无减;十、智慧无减;十一、解脱无减;十二、度知见无减。[14]478

竺法护译经将“减”全部改写作“损”。“减”“损”义同,表减少。

(17)《文选·楚宋玉〈登徒子好色赋〉》:东家之子,增之一分则太长,减之一分则太短。[24]

(18)东汉支娄迦谶译《道行般若经》卷1:随是法亦不增,不随是法亦不减。[23]429

(19)《墨子·七患》:岁馑,则仕者大夫以下皆损禄五分之一。[25]

(20)西晋竺法护译《如幻三昧经》卷下:若有菩萨,眼见色者,永无想受,不别好丑,不怀思想,无应不应,无增无损。[21]145

“减”“损”在译经中可换用。

(21)西晋竺法护译《修行道地经》卷2:其修道者当行等慈,父母、妻子、兄弟、朋友及与怨家,无远无近,等无憎爱,及于十方无量世界,普以慈向,未曾增减。[26]

(22)西晋竺法护译《修行道地经》卷2:不能以善加施于人,亦不加恶,心亦不念他人善恶,无所增损。[26]194

“增减”“增损”都表示增加和减少,词义上无差别,两者均常见于译经。竺法护统一将“减”改为“损”,应该是有意用同义词作改写。

三 从写本到刻本:《普曜经》的流传

竺法护翻译《普曜经》时,部分内容“翻版”《太子瑞应本起经》,并改换了部分词句,形成异文,上文已有揭示。从写本到刻本,在《普曜经》流传过程中,又发生了改写、讹误等变化,形成诸多异文,共计139处。以下分文字异文、词语异文、句子异文三种情况酌举其例。

3.1 文字异文

【合】

(1)斯00088号《普曜经》卷5:分一身作百作千,至亿无数,复合为一。[1]1

(2)《普曜经》卷6:能分一身作百作千,至亿万无数,复令为一。[14]522

“合”,《高丽藏》再雕本[17]689、《房山石经》[18]586作“令”。《毗卢藏》《思溪藏》《碛砂藏》[19]155《永乐北藏》[20]524与敦煌写本同,均作“合”。

按:此处异文作“合”更合适,“令”为“合”之讹字。

(3)东汉竺大力共康孟详译《修行本起经》卷下:能分一身,作百作千,至亿万无数,复合为一。[14]471

(4)三国吴支谦译《太子瑞应本起经》卷下:能分一身,作百作千,至亿万无数,复合为一。[14]478

(5)南朝梁僧祐《释迦谱》卷1:能分一身作百作千,至亿万无数,复合为一。[27]

此三处都作“合”。姚秦耶舍共竺佛念等译《四分律》卷53:“彼便能作种种变化,以一身为无数身,无数身还为一身。”[28]“还为一身”即“合为一身”之意。从上下文看,“分一身”与“合为一”恰好相对,指身由分到合,若作“令”则语义迂曲。

“令”“合”字形相近,易互讹。北魏《孟元华墓志》“令”写作“”[29]。藏经中“令”“合”互讹也较为常见。

(6)东汉安世高译《长阿含十报法经》卷下:第八八法,合有八大人念,何等為八?[30]

宋元明三本“合”均作“令”。

(7)隋阇那崛多等译《起世经》卷5:既知一切悉皆苦,应令尽灭无有余。[30]336

《径山藏》“令”写作“合”。

3.2 词语异文

【人物】

(8)斯00088号《普曜经》卷5:佛天眼净,见人物死,神所出生,善恶殃福随行受报,九力也。[1]1

(9)《普曜经》卷6:佛天眼净,见人初死,神所出生,善恶殃福随行受报,九力也。[14]522

关于“人物”,《高丽藏》再雕本[17]689、《房山石经》[18]586《思溪藏》《碛砂藏》[19]156《永乐北藏》[20]526均作“人初”,《毗卢藏》与敦煌写本同,作“人物”。

按:此处异文,敦煌写本、《毗卢藏》作“人物”更合适,“人初”是“人物”的讹写。

(10)东汉竺大力共康孟详译《修行本起经》卷下:佛天眼净,见人物死,神所出生,善恶殃福,随行受报,九力也。[14]472

(11)三国吴支谦译《太子瑞应本起经》卷下:佛天眼净,见人物死,神所出生,善恶殃福,随行受报,九力也。[14]478

《修行本起经》《太子瑞应本起经》与斯00088号一致,均作“人物”。

佛经中另有其他关于“九力”的阐述。

(12)姚秦鸠摩罗什译《大智度论》卷24:佛天眼净,过诸天人眼,见众生死时、生时,端正、丑陋,若大、若小,若堕恶道、若堕善道,如是业因缘受报。[31]

(13)姚秦鸠摩罗什译《十住毗婆沙论》卷11:以天眼清净过于人眼。见六道众生随业受身。是第九力。[32]

(14)唐玄奘译《大般若波罗蜜多经》卷489:由净天眼如实了知诸有情类有无量种死生差别,是第九力。[33]

“众生”“有情”与“人物”相对应,义为人与万物,“人初”不辞。

“物”“初”字形相似,易讹混。北魏《师录生造像记》“初”写作“”,字形与“物”相似[29]109。东魏《封延之墓志》“物”写作“”[29]940。北凉昙无谶译《大方等大集经》卷23:“出有三种:一者、因出;二者、初出;三者、道出。”[22]164宋元明三本、宫本“初”作“物”。姚秦鸠摩罗什译《禅法要解》卷2:“譬如人死,或生天上或生地狱,罪福因缘故,和合微尘为化亦如是等是物变化神通相。”[26]296宋元明三本、宫本“物”作“初”。

【正道】

(15)斯00088号《普曜经》卷5:至于梵魔众圣,莫能论佛正道故,周行不惧。[1]2

(16)《普曜经》卷6:至于梵魔众圣,莫能论佛正真故,周行不惧。[14]522

关于“正道”,藏经其他版本均作“正真”,敦煌写本、《太子瑞应本起经》作“正道”。“正真”“正道”两可,“正道”又作“正真道”。

(17)南朝宋求那跋陀罗译《菩萨行方便境界神通变化经》卷3:善男子!汝多奉事供养诸佛,汝之功德具足成就,何故不成无上正真道?[34]

元明本、宫本“正真道”作“正道”。

(18)姚秦竺佛念译《出曜经》卷13:行道净其迹者,常念修持无上正道,见谛所断能净其迹,是故说,行道净其迹也。[35]

(19)姚秦竺佛念译《菩萨璎珞经》卷12:世尊!颇有一生补处菩萨更不进修无上正真之道,得成佛不乎?[36]

上两例,“无上正道”与“无上正真之道”同,系samyaksabodhi之意译,表至高无上的真正智慧。据此可推测,竺法护译《普曜经》时完整抄录了《太子瑞应本起经》,但是在流传过程中,“正道”被同义的“正真”替换,且这一变化较早发生,使得诸多刻本藏经均写作“正真”。

3.3 句子异文

【得变化法】

(20)斯00088号《普曜经》卷5:得变化法,所欲如意,不复用思。”[1]1

(21)《普曜经》卷6:变化现法所欲如意,不复用思。[14]522

“得变化法”,《高丽藏》再雕本[17]689、《房山石经》[18]586作“变化现法”,《碛砂藏》[19]155《永乐北藏》[20]524作“得变化现法”,《毗卢藏》《思溪藏》与敦煌本同,作“得变化法”。

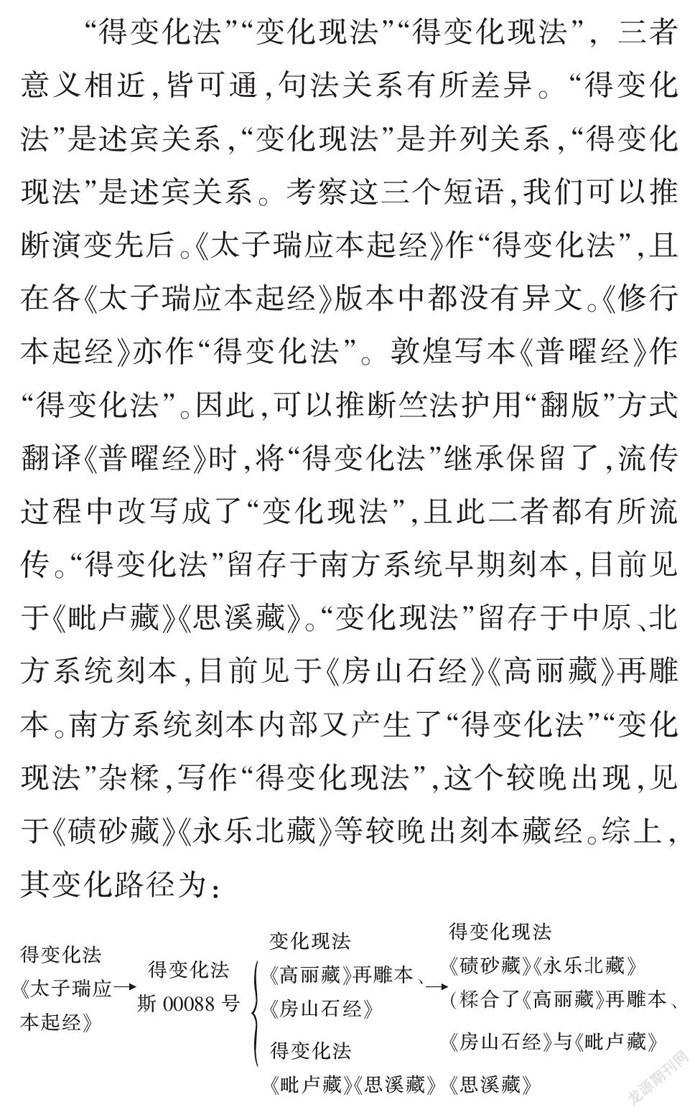

“得变化法”“变化现法”“得变化现法”,三者意义相近,皆可通,句法关系有所差异。“得变化法”是述宾关系,“变化现法”是并列关系,“得变化现法”是述宾关系。考察这三个短语,我们可以推断演变先后。《太子瑞应本起经》作“得变化法”,且在各《太子瑞应本起经》版本中都没有异文。《修行本起经》亦作“得变化法”。敦煌写本《普曜经》作“得变化法”。因此,可以推断竺法护用“翻版”方式翻译《普曜经》时,将“得变化法”继承保留了,流传过程中改写成了“变化现法”,且此二者都有所流传。“得变化法”留存于南方系统早期刻本,目前见于《毗卢藏》《思溪藏》。“变化现法”留存于中原、北方系统刻本,目前见于《房山石经》《高丽藏》再雕本。南方系统刻本内部又产生了“得变化法”“变化现法”杂糅,写作“得变化现法”,这个较晚出现,见于《碛砂藏》《永乐北藏》等较晚出刻本藏经。综上,其变化路径为:

【梵天自在】

(22)斯00088号《普曜经》卷5:立能及天,手扪日月,其身平立,能至梵天自在。”[1]1

(23)《普曜经》卷6:坐能及天,手扪日月,其身平立,能至梵天,出没自在。[14]522

“梵天自在”,《高丽藏》再雕本[17]689、《房山石经》[18]586作“梵天出没自在”,《毗卢藏》《思溪藏》《碛砂藏》[19]155《永乐北藏》[20]524作“梵天神通自在”。《太子瑞应本起经》与敦煌写本不同,作“梵自在”。

(24)《太子瑞应本起经》卷下:立能及天,手扪日月;欲身平立,至梵自在。[14]478

《太子瑞应本起经》“梵自在”尚不成词,“梵”上属,顿断为“立能及天,手扪日月,欲身平立,至梵/自在。”竺法护“翻版”时对“梵自在”作了改写,将“梵”写作“梵天”,“梵”“梵天”义同,梵文brahman,指三界中的色界诸天。

(25)姚秦鸠摩罗什译《大智度论》卷35:色界都名为梵,若说梵王请佛,已说余天。[31]315

(26)姚秦耶舍共竺佛念译《长阿含经》卷1:如是展转,声彻四天王,乃至他化自在天,须臾之顷,声至梵天。[30]9

“梵”与“梵天”在异译经中可相互对应。

(27)西晋竺法护译《正法华经》卷3:世人魔王,及与梵天,为亲一切,众生之类。[34]83

(28)姚秦鸠摩罗什译《妙法莲华经》卷2:于诸世间,天人魔梵,普于其中,应受供养。[34]18

《正法华经》《妙法莲华经》属同经异译,“梵”“梵天”相互对应。

“自在”义为通达无障碍。斯000088号顿断为“立能及天/手扪日月,其身平立/能至梵天/自在。”

《高丽藏》再雕本、《房山石经》添补“出没”二字,构成“出没自在”,将“自在”与“梵天”分离,语义上更明晰,在节律上符合四字格的要求。另有《毗卢藏》《思溪藏》《碛砂藏》《永乐北藏》作“其身平立能至梵天,神通自在”,可推测“神通自在”“出没自在”均是在“梵天自在”基础上的扩展改写。“神通自在”首见于东晋{1}。东晋驮跋陀译《大方广佛华严经》卷8:“知众生心,知众生种种欲乐,知众生种种性,知众生种种业,知世界成坏,神通自在无有障碍。”[34]446“神通自在”通行于东晋及后世佛经,《毗卢藏》《思溪藏》《碛砂藏》《永乐北藏》所依据的底本可能据当时语言习惯所改。综上,“梵自在”的演变路径为:

敦煌写本可能反映了竺法护所译《普曜经》更早期的面貌,在流传过程产生了多种演变,成为后来刻本藏经的文本样貌,并且在中原系统、北方系统与南方系统的刻本藏经中出现了两种改动路径。

【或堕地狱畜生或作饿鬼】

(29)斯00088号《普曜经》卷5:“见人魂神各自随行生于五趣中,或堕地狱畜生,或作饿鬼,或生天上,或入人形。”[1]1

(30)《普曜經》卷6:见人魂神各自随行生于五趣中,或堕饿鬼,或堕畜生,或作鬼神,或生天上,或入人形。[14]522

《高丽藏》再雕本[17]689、《房山石经》[18]586《毗卢藏》《思溪藏》《碛砂藏》[19]155《永乐北藏》[20]524-525作“或堕饿鬼,或堕畜生,或作鬼神”。《太子瑞应本起经》作:

(31)《太子瑞应本起经》卷下:见人魂神,各自随行,生五道中,或堕地狱,或堕畜生,或作鬼神,或生天上,或入人形。[14]478

关于“五道”概念,敦煌写本及诸刻本《普曜经》《太子瑞应本起经》有差异。敦煌写本“五道”指“地狱、畜生、饿鬼、天上、人形”,诸刻本《普曜经》指“饿鬼、畜生、鬼神、天上、人形”,《太子瑞应本起经》指“地狱、畜生、鬼神、天上、人形”。

“鬼神”是泛称,可指鬼与神两个概念,《太子瑞应本起经》中“鬼神”专指饿鬼,是“五道”概念之一。“鬼神”“饿鬼”在指称“五道”中的“饿鬼道”这一概念时可换用。

(32)北凉昙无谶译《大般涅槃经》卷39:汝亦说言,当受地狱、当受饿鬼、当受畜生、当受人天。[21]595

(33)失译《般泥洹经》卷上:坐而思惟便见五道——天上、人中、地狱、畜生、鬼神——分明,悉知众生意志所念。[29]182

(34)《普曜经》卷6:菩萨观天上、人中、地狱、畜生、鬼神五道先世父母兄弟妻子中外姓字,一一分别。[14]522

以上三例,“饿鬼”“鬼神”都偏指饿鬼道概念。

斯00088号作“饿鬼”,《太子瑞应本起经》作“鬼神”,两者所指相同。竺法护“翻版”时用同义词作改写。

但是,诸刻本用“饿鬼、畜生、鬼神、天上、人形”指称“五道”是错误的。诸刻本“饿鬼”“鬼神”并举,但缺失“地狱”,与“五道”概念相违。从文献记录上看,“地狱”是“五道”之必有概念,部分用例存在“饿鬼”“鬼神”并举现象,但“地狱”均未缺失。

(35)旧题东汉安世高译《阿含正行经》:施行恶者,死入泥犁、饿鬼、畜生、鬼神中;施行善者,亦有三相追逐,或生天上,或生人中。[37]

(36)旧题三国支谦译《佛开解梵志阿颰经》:知彼时从人道上作天,从天道下作人,或从人入地狱,从地狱作畜生、作饿鬼,从饿鬼作人,或从人复作鬼神,从鬼神入地狱上作天,悉分别知自思惟。如人远客忆念故乡,具识所有,观见五道,自知已解。[30]263-263

综上,“五道”概念的演变路径为:

诸刻本《普曜经》之间无异文,但是与敦煌写本《普曜经》有所差异。我们推测,刻本藏经时期所据底本已经与敦煌写本相异。通过上文考证,敦煌本《普曜经》与《太子瑞应本起经》的异文是同义改写造成的。诸刻本《普曜经》的“五道”指称对象有错误,可能是写本藏经传抄过程中发生了混淆,致使“饿鬼”“鬼神”并举。

3.4 刻本与写本的联系

汉文大藏经系列,历经写本大藏经和刻本大藏经两个阶段{1}。刻本藏经可分为中原系统、北方系统、南方系统。中原系统包含《开宝藏》《赵城金藏》《高丽藏》初雕本及《高丽藏》再雕本。《赵城金藏》《高丽藏》初雕本是《开宝藏》的覆刻本,《高丽藏》再雕本以《高丽藏》为底本[38]。北方系统包含《契丹藏》《房山石经》。《房山石经》中辽、金两代所刻佛经兼以《契丹藏》本和《开元录》本为底本{2}。南方系统包含《崇宁藏》《毗卢藏》《思溪藏》《普宁藏》《碛砂藏》《初刻南藏》《永乐南藏》《永乐北藏》《嘉兴藏》等。

从写本阶段发展到刻本阶段,语言层面上《普曜经》发生了诸多演变。就目前可考的《普曜经》敦煌写本与刻本来说,即有139处异文,且包含多种类型。穷尽性考察这139处异文,我们可以勾勒现存《普曜经》写本到刻本演变的脉络以及刻本系统内部的差异。

要探索《普曜经》写本到刻本的变化,则必然要先对《普曜经》原本的面貌有所假定。由于《普曜经》部分篇章系“翻版”《太子瑞应本起经》,这个特殊性质可以帮助我们推定《普曜经》原貌。我们假定《普曜经》敦煌本可能更接近原貌。因为在敦煌写本和刻本的异文中,敦煌写本多处与《太子瑞应本起经》相同,考虑到竺法护“翻版”了《太子瑞应本起经》,故与《太子瑞应本起经》更接近的敦煌本为《普曜经》原貌,异文是在其后流传刊刻过程中产生的。本节关于写本到刻本的演变及诸刻本之间的关系是在这个假定前提下展开的。

在这里需要说明的是,《普曜经》敦煌写本共有10号:斯00088、斯9045、敦研069、敦研180、RL MS2g、RL MS2f、俄Дх5202、俄Дх5196、俄Дх16426、俄Дх18430,其中斯00088号和敦研180号的文本可证明与《太子瑞应本起经》有“翻版”关系。其他剩余敦煌写本尚无法证明。文中暂将剩余8个写本也一同讨论,在具体问题上具体作分析。

第一, 敦煌写本与南方系统刻本更为接近,与《高丽藏》再雕本差异最大。敦煌写本与诸刻本共139处异文,但具体分析这些异文可以发现,刻本系统内部各版本与敦煌写本的异文情况有所不同。在这139处异文中,不同刻本与敦煌写本异文情况如表2。

《高丽藏》再雕本异文数量最多,与敦煌写本相似度最低。《毗卢藏》异文数量最少,与敦煌写本相似度最高。南方系统刻本与敦煌写本相似度高于《高丽藏》再雕本、《房山石经》。《房山石经》则介于《高丽藏》再雕本与南方系统刻本之间。

这一差异与三个系统刻本的底本来源应当有直接关系。三个系统所据的底本以及目录均有所不同。罗炤认为《开宝藏》是依据益州某一部手写大藏经的原格式,或者是《开宝藏》开创的一种新版式[39]。李富华、何梅认为《契丹藏》是真正依据《开元录·入藏录》,并按照中国传统写本大藏经进行雕印的第一部刻本大藏经,而不是《开宝藏》。《开宝藏》反映的是流传于四川成都地方的某一种写本大藏经的情況。《崇宁藏》的底本是北宋初年在福州及其附近地区流传的一种古写本大藏经,与《开宝藏》所据底本不同[38]154-173。这与异文的统计结果恰好相符。《高丽藏》再雕本以《高丽藏》初雕本为底本,《高丽藏》初雕本为《开宝藏》的覆刻本{1} 。其与敦煌写本相差最远,其底本确有可能非中国传统写本大藏经。中原系统、南方系统刻本更接近写本,更可能反映《普曜经》底本原貌。

第二, 不同敦煌写本与刻本的差异显著。《普曜经》敦煌写本有10号:斯00088、斯9045、敦研069、敦研180、RL MS2g、RL MS2f、俄Дх5202、俄Дх5196、俄Дх16426、俄Дх18430。其中,敦研180号、俄Дх16426号、俄Дх18430号、斯9045号内容较少,无法单独判断与刻本关系的远近,RL MS2g号与RL MS2f号出自同一个卷子,俄Дх5202号与俄Дх5196号可缀合,我们将斯00088号、敦研069号、RL MS2g号及RL MS2f号、俄Дх5202号及俄Дх5196号分成四组作分析。

斯00088号有异文60处(表3)。

敦研069号有异文26处(表4)。

RL MS2g号及RL MS2f号有异文16处(表5)。

俄Дх5202号及俄Дх5196号有异文31处(表6)。

从表3、表4可以看出,斯00088号和敦研069号与南方系统刻本最为接近,与《高丽藏》再雕本差距最大,《房山石经》介于两者之间。从表5可以看出,RL MS2g号和RL MS2f号与《高丽藏》再雕本差距最大,《房山石经》《赵城金藏》与南方系统刻本都比较接近。在这里我们发现,《赵城金藏》与《高丽藏》再雕本虽然同样归属为中原系统刻本,但是内部存有差异,这种差异的原因可能是再雕本自身在刊刻中对初雕本的更改导致或者是底本因素,这还需要进一步的查考,目前恐难下定论。从表6可以看出,俄Дх5202号和俄Дх5196号与《房山石经》最为接近,与南方系统中的《碛砂藏》和《永乐北藏》差距最大,但是《毗卢藏》《思溪藏》与写本较接近,与《高丽藏》再雕本和《赵城金藏》相类。

第三,南方系统刻本内部有较大差异。经考察,《普曜经》南方系统诸刻本内部共存在38处异文,其内部可分为两个类别组。《毗卢藏》《思溪藏》计作《毗》—《思》组{1},两者相似度高,异文仅13处。《碛砂藏》《永乐北藏》计作《碛》—《北》组{2},两者相似度高,异文仅4处。但《毗》—《思》、《碛》—《北》两组之间相似度很低。在38处异文中,有22组异文呈现这样的特点:《毗》—《思》、《碛》—《北》组内部刻本文本一致,《毗》—《思》、《碛》—《北》两组之间构成异文,具体情况如下:

《毗》—《思》组:《毗卢藏》:“得变化法,所欲如意,不复用思。”《思溪藏》:“得变化法,所欲如意,不复用思。”

《碛》—《北》组:《碛砂藏》:“得变化现法,所欲如意,不复用思。”[19]155《永乐北藏》:“得变化现法,所欲如意,不复用思。”[20]524

《毗卢藏》与《思溪藏》同,作“得变化法”。《碛砂藏》与《永乐北藏》同,作“得变化现法”,《毗》—《思》、《碛》—《北》组之间存在异文。这类异文占比57.8%。我们推测《毗》—《思》组与《碛》—《北》组之间有较为明显的分野,这是南方系统刻本《普曜经》值得注意的一个特点。

具体到南方系统内部诸刻本,《毗卢藏》与敦煌本《普曜经》更接近。从宏观的统计上来说,《毗卢藏》与敦煌写本非异文68组,比其他版本藏经数值大。从微观的字词考释来说,敦煌写本有2个词,仅《毗卢藏》与其相同,其他刻本均不同。其一为“人物”与“人初”,仅敦煌写本与《毗卢藏》作“人物”。其二为“正”与“知”。斯00088号:“佛漏尽正”[1]2。《毗卢藏》与敦煌写本同,其余诸刻本均作“知”。

第四,写本到刻本产生异文的过程复杂,会经历多次变化。由上文异文个案考察可见,部分异文只经历一次改写、讹误等变化。部分异文如“得变化法”“梵天自在”则会经历多次变化,由不同系统刻本记录下来,且能在刻本系统内部继续变化。敦煌写本“得变化法”,《高丽藏》再雕本、《房山石经》均改作“变化现法”,《毗卢藏》《思溪藏》与敦煌本同,《碛砂藏》《永乐北藏》改作“得变化现法”。敦煌写本“梵天自在”,《高丽藏》再雕本、《房山石经》改作“梵天出没自在”,南方刻本系统改作“梵天神通自在”。

四 结 语

《普曜经》翻译是个复杂的过程。经录记载竺法护手执胡本,口宣晋言,但从实际文本来看,《普曜经》部分篇章并不是直接从胡本翻译而来,而是《太子瑞应本起经》之“翻版”。通过比较敦煌写本《普曜经》、刻本《普曜经》与《太子瑞应本起经》,我们可以看到敦煌写本与《太子瑞应本起经》最相似,推测其比现存刻本更接近《普曜经》原貌。从写本到刻本,《普曜经》语言经历复杂变化,共计有139处异文,包括文字异文、词语异文、句子异文三种类型。具体分析诸刻本与写本的异文构成,我们发现南方系统诸刻本与敦煌写本最相近,中原系统刻本相似度最低,这个差异与其底本来源不同有密切关系。南方系统内部诸刻本《普曜经》有较明显分野,《毗卢藏》与敦煌本《普曜经》更接近。《毗》—《思》、《碛》—《北》组内部一致性高,但《毗》—《思》、《碛》—《北》两组之间差异明显。

作者曾在2021年8月于西北师范大学举办的“首届简牍学与出土文献语言文字研究学术研讨会”上将此文作为参会论文进行报告,得到了与会专家的指教,谨此致以衷心的感谢。

参考文献:

[1]方广锠,吴芳思. 英国国家图书馆藏敦煌遗书(6)[M]. 桂林:广西师范大学出版社,2011:1-2.

[2]段文杰. 甘肃藏敦煌文献:第1卷[M]. 兰州:甘肃人民出版社,1997:78.

[3]孟列夫,钱伯城.俄藏敦煌文献(12)[M]. 上海:上海古籍出版社,莫斯科:俄罗斯科学出版社东方文学部,2000:59.

[4]孟列夫,钱伯城.俄藏敦煌文献(16)[M]. 上海:上海古籍出版社,莫斯科:俄罗斯科学出版社东方文学部,2001:303.

[5]孟列夫,钱伯城.俄藏敦煌文献(17)[M]. 上海:上海古籍出版社,莫斯科:俄罗斯科学出版社东方文学部,2001:194.

[6]岡野潔. 普曜経の研究(上):Lalitavistara における新古の層の区分[C]//東北印度学宗教学会論集(14).1987:17-32.

[7]岡野潔. 普曜経の研究(中): Lalitavistara における新古の層の区分[C]//東北印度学宗教学会論集(15).1988:93-108.

[8]岡野潔. 普曜経の研究(下)[J]. 文化,1990,53(3/4):249-

268.

[9]Matsuda Yūko(松田祐子). Chinese Versions of the Buddha’s Biography[J]. Journal of Indian and Buddhist Stu-

dies,1988,37(1):480-489.

[10]河野訓. 初期中国佛教の仏伝をめぐる諸問題:“修行本起経”に関連して[M]//東洋文化研究所紀要

(113). 1991: 127-176.

[11]Palumbo,Antonello. Dharmaraka and Kahaka:White

Horse Monasteries in Early Medieval China[M]//Buddhist Asia 1:Papers from the First Conference of Buddhist Studies Held in Naples in May 2001.Kyoto: Italian School of East Asian Studies,2003:167-216.

[12]Nattier,Jan(那體慧). A Guide to theEarliest Chinese Buddhist Translations:Texts from the Eastern Han东汉and Three Kingdoms三国Periods[M]. Tokyo:The International Research Institute for Advanced Buddhology,Soka University(BPPBX),2008:104-109.

[13]齊藤隆信. 漢語仏典における偈の研究[M]. Kyoto:Hōzōkan,2013.

[14]高楠顺次郎,等. 大正新修大藏经:第3册[M]. 台北:佛陀教育基金会出版部,1990:480.

[15]支谦. 太子瑞应本起经[M]//景印高丽大藏经:第20册. 台北:新文丰出版公司,1982:837.

[16]中国国家图书馆. 国家图书馆藏敦煌遗书·第13册[M]. 北京:北京图书馆出版社,2005.

[17]竺法护. 普曜经[M]//景印高丽大藏经:第9册. 台北:新文丰出版公司,1982:689.

[18]竺法护. 普曜经[M]//房山石经:第9册. 北京:华夏出版社,2000:586.

[19]竺法护. 普曜经[M]//碛砂大藏经:第27册. 北京:线装书局,2005:155.

[20]竺法护. 普曜经[M]//永乐北藏:第39册. 北京:线装书局,2000:524.

[21]高楠顺次郎,等. 大正新修大藏经:第12册[M]. 台北:佛陀教育基金会出版部,1990:20.

[22]高楠顺次郎,等. 大正新修大藏经:第13册[M]. 台北:佛陀教育基金会出版部,1990:915.

[23]高楠顺次郎,等. 大正新修大藏经:第8册[M]. 台北:佛陀教育基金会出版部,1990:36.

[24]萧统,编. 文选(全六册)[M]. 李善,注.上海:上海古籍出版社,1986:893.

[25]孙诒让,注. 孙启治,点校. 墨子间诂[M]. 北京:中华书局,2017:26.

[26]高楠顺次郎,等. 大正新修大藏经:第15册[M]. 台北:佛陀教育基金会出版部,1990:190.

[27]高楠顺次郎,等. 大正新修大藏经:第50册[M]. 台北:佛陀教育基金会出版部,1990:34.

[28]高楠顺次郎,等. 大正新修大藏经:第22册[M]. 台北:佛陀教育基金会出版部,1990:965.

[29]毛远明,汉魏六朝碑刻异体字典[M]. 北京:中华书局,2014:551.

[30]高楠顺次郎,等. 大正新修大藏经:第1册[M]. 台北:佛陀教育基金会出版部,1990:238.

[31]高楠顺次郎,等. 大正新修大藏经:第25册[M]. 台北:佛陀教育基金会出版部,1990:236.

[32]高楠顺次郎,等. 大正新修大藏经:第26册[M]. 台北:佛陀教育基金会出版部,1990:83.

[33]高楠顺次郎,等. 大正新修大藏经:第7册[M]. 台北:佛陀教育基金会出版部,1990:488.

[34]高楠顺次郎,等. 大正新修大藏经:第9册[M]. 台北:佛陀教育基金会出版部,1990:313.

[35]高楠顺次郎,等. 大正新修大藏经:第4册[M]. 台北:佛陀教育基金会出版部,1990:681.

[36]高楠顺次郎,等. 大正新修大藏经:第16册[M]. 台北:佛陀教育基金会出版部,1990:107.

[37]高楠顺次郎,等. 大正新修大藏经:第2册[M]. 台北:佛陀教育基金会出版部,1990:883.

[38]李富华,何梅. 汉文佛教大藏经研究[M]. 北京:宗教文化出版社,2003.

[39]罗炤. 《契丹藏》与《开宝藏》之差异[J]. 文物,1993(8):58-65.

收稿日期:2020-07-02

基金项目:教育部人文社科重點基地重大项目“中古分类文献词汇研究——以道经、佛典史书为中心”(20JJD740002);

浙江省哲学社会科学规划课题青年项目“早期汉译佛经词汇异文研究”(20NDQN254YB)

作者简介:方一新(1957- ),男,浙江省黄岩市人,浙江大学人文学院教授、博士生导师,主要从事汉语词汇史、训诂学研究。

嵇华烨(1991- ),女,浙江省宁波市人,浙江工商大学人文与传播学院讲师,主要从事汉语词汇史研究。