分散控制系统自主可控技术的发展

2022-03-25邱起瑞宋诚骁

王 宾,蔡 丹,邱起瑞,宋诚骁

(1.西安热工研究院有限公司,陕西 西安 710054;2.南京南瑞继保电气有限公司,江苏 南京 211002)

近年来,国际上电力网络攻击事件频发,造成设施损毁、大规模停电,甚至社会动荡。分散控制系统(DCS)是火电机组的“神经中枢”,其核心软硬件严重依赖欧美等国,存在重大安全隐患和断供风险,严重威胁我国电力生产安全。然而,目前我国核心元器件和基础软件产业仍处于起步阶段。实 现DCS自主可控,构建自主创新体系,是关系我国电力生产和国计民生重大战略选择。DCS自主可控关键在于软硬件的自主可控,核心在于电子元器件的自主研制与基础软件的内核全面自主可控[1-4]。

国产品牌DCS起步较早。1981年开始我国企业开始逐步推广使用DCS。1985年是国产工控行业的起步之年,上海新华控制技术 (集团) 有限公司成立,主要深耕于火电控制行业。1993年,浙江中控技术股份有限公司(浙江中控)、南京科远自动化集团股份有限公司(科远自动化)、杭州和利时自动化有限公司(和利时)先后成立,分别推出了自主研发DCS,拉开了我国DCS自主可控的序幕。

国产DCS硬件系统经历了结构优化、芯片升级和智能低功耗等发展历程。过程控制层模件由模件+预制电缆+端子板的结构逐步发展为端子/模件一体化结构,通过小型化设计提高了系统集成度和连接可靠性,同时节省了机柜空间和数量。控制器核心由高性能32位CPU发展为采用64位嵌入式SOC(systemon-a-chip)处理器,工作主频、存储容量和片上资源等性能不断提升。I/O模件CPU由8位或16位单片机发展为32位高性能低功耗微控制器(MCU)。同时I/O模件由插装元器件发展为采用SMT(surface mounted technology)工艺的智能低功耗设计。

在国产DCS发展初期,国家发改委和相关行业主管部门及时制定了一系列措施鼓励国产DCS的推广应用。在此过程中,我国科技人员在消化吸收国外技术的同时,积极自主创新国产DCS,经多年努力已取得可喜成果,如新华控制、和利时、国电智深和浙江中控的产品相继在改造或新建工程中广泛应用。

近年来,随着国内技术的发展,国产品牌DCS已占据一定市场份额,市场规模逐年扩大,但与进口品牌相比,其市场占用率仍相对较低,且系统软硬件也多采用进口产品。

1 国产DCS软硬件国产化现状

国产DCS上位机操作系统多采用非开源的由美国微软公司研发的Microsoft Windows操作系统,上位机应用软件则均基于Windows系统自主开发,且相关接口软件统一采用Windows平台相关标准。系统采用的数据库软件多为进口供货商提供的成熟产品,如Oracle、DB2等。现场总线软件多基于Windows系统自主开发,下位机控制器嵌入式操作系统多采用非开源的进口操作系统,目前其使用和系统裁剪均须获得相关国外供货商授权。

国产DCS上位机多使用国产品牌计算机,但其CPU等核心芯片依旧需要进口,如Intel或AMD品牌;而下位机控制器、I/O模件和通信设备(如交换机等)使用的CPU、千兆PHY芯片、ADC/DAC、MCU、FPGA等核心芯片也均采用进口产品。

综上,虽然国产DCS已经取得一定进步与发展,但尚未完全实现软硬件自主可控。我国未完全掌握从上位机操作系统、嵌入式操作系统到控制器和I/O模件处理器芯片在内的完全国产化技术,严重依赖相关国外供货商。总而言之,在大力发展自主可控技术之前,国产DCS上位机和下位机的软、硬件仍然大量使用国外软件和进口品牌设备,国产化率较低,核心技术及元器件尚未实现自主可控。

2 国产DCS实现自主可控存在问题

DCS全国产化是指DCS的软硬件均采用国产自主可控系统和元器件,即:操作系统(包括桌面和嵌入式)、元器件(包括芯片、分立元器件等)、数据库、应用软件等全部采用国产自主可控技术和产品。目前,国内已经基本形成了自主可控的全国产化产业链[5],但国内工业级CPU等核心芯片、操作系统和基础应用软件产业相对科技发达国家较为薄弱,技术成熟度低,国产化技术生态不完善,性能良莠不齐,稳定性和兼容性有待应用验证。因此,实现DCS全国产化仍面临严峻的技术挑战。

DCS的自主可控重在强调“能力”,重在外部供应受限时还能依靠国内的力量保障产业链和供应链的基本运行,实行国产替代对于达到自主可控是完全必要的[6],但要实现DCS自主可控,也并非简单的硬件替代与软件移植,必须解决好3方面问题:1)缺少专用芯片的替代技术方案问题;2)芯片功能缺陷导致的模件性能差的问题;3)操作系统和工控软件与硬件的适配性、可靠性、综合算力等问题。

目前,国内各家自主可控 DCS所需要的元器件基本都能实现国产替代,同时国产元器件的种类日新月异,和用户需求也更贴近[7]。此外,各DCS厂家也都比较好地解决了缺少专用芯片以及模拟量芯片功能不全等问题,系统总体功能和性能达到行业标准要求,个别功能还有所提升。但在实际应用过程中,由于系统成熟度等原因,替代或适配方案仍需根据实际应用环境和工况不断进行升级和优化,以增强系统鲁棒性。另外,国产元器件由于生态原因,升级迭代的同时造成批次性差异。因此,DCS厂家需及时调整或改进设计方案,以加强DCS产品对国产生态的适应性。

对于新老系统的兼容性问题,各家DCS整体结构与传统方式基本一致,特别是老牌DCS企业,对于历史型号系列产品,需考虑新老系统相互兼容的问题;而新兴DCS企业则不存在该问题,可以大胆地使用新技术。

3 国产DCS开发进展与应用情况

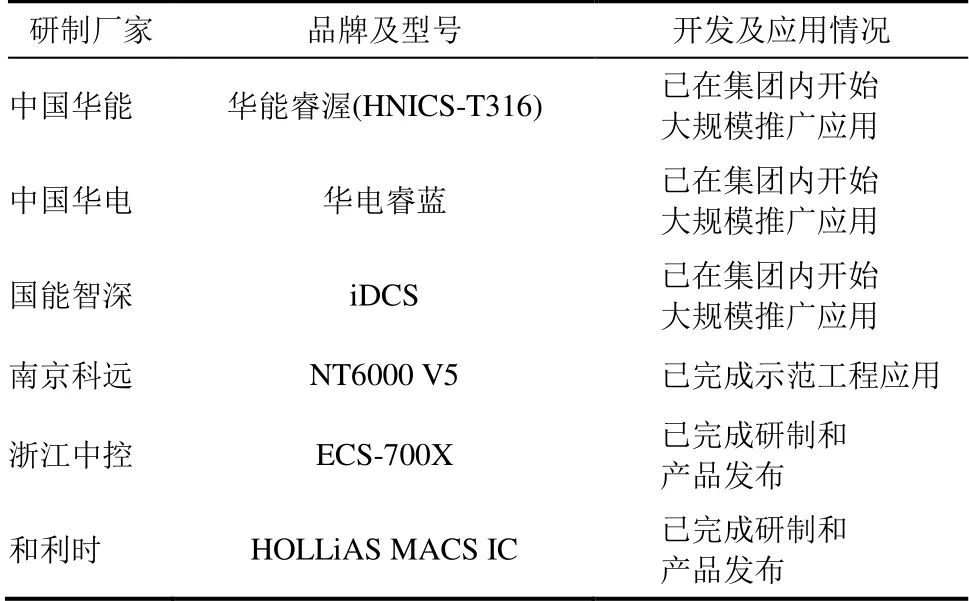

2019年以来,各大电力央企发挥优势,经艰苦攻关,最终攻克关键核心技术。全国产、自主可控DCS在300、600、1 000 MW等级机组分别投入运行,标志着火电控制系统实现自主可控。国产DCS主要产品有华能睿渥、华电睿蓝、国能智深、南京科远和浙江中控等(表1)。

表1 国内自主可控DCS开发及应用情况 Tab.1 Development and application of independent and controllable DCS in China

3.1 华能睿渥

2020年11月6日,中国华能集团有限公司(华能集团)自主研发的国内首套100%全国产化DCS——华能睿渥在华能福州电厂350 MW机组成功投运,实现锅炉、汽轮机(含DEH)、发电机的全覆盖控制,为国内首台套100%国产化DCS机组,标志着我国发电领域工业控制系统完全实现自主可控。

2020年11月25日,华能睿渥DCS在华能玉环电厂1号超超临界1 000 MW机组成功投运,属国内首次实现百万千瓦机组全国产DCS示范应用,标志着我国高参数、大容量发电领域核心控制设备实现完全自主可控[8]。

2021年9月23日,我国首台全国产DCS+DEH/ MEH主辅一体化百万千瓦超超临界高效二次再热机组——华能瑞金电厂二期工程3号机组正式投运,其采用的是华能集团自主研发的全国产安全智能型睿渥DCS[9],这是我国在发电工控系统“卡脖子”技术上实现的又一重大突破,实现了全厂范围主辅一体化的全国产化控制。

华能睿渥 DCS(HNICS-T316)全面采用国产操作系统和国产元器件,自主开发控制器、 I/O 模件等组成的下位机系统;上位机,包括操作员站、工程师站、历史站等,采用中国电子长城计算机/服务器,搭载麒麟操作系统,运行自主开发的应用平台软件。经第三方审查,系统电子元器件国产化率达100%,整体性能和功能达到国家和行业标准要求,多项技术指标超过国内外同类产品,并通过了欧盟CE安全认证,满足欧盟标准要求,稳定性及可靠性达国际先进水平。

目前,华能集团正在稳步推进在役和新建机组的核心控制系统全国产化替代和应用工作,进一步提高工控系统的国产化覆盖率,提升电力设备自主可控水平。

3.2 华电睿蓝

2019年12月26日,由中国华电集团有限公司自主研发的采用国产CPU的华电睿蓝DCS在华电扬州电厂330 MW机组成功示范应用。

2020年11月23日,华电睿蓝DCS在华电芜湖电厂超超临界660 MW机组成功投运,控制范围覆盖锅炉、汽轮机(DEH)等主、辅设备。系统控制层、网络层、监控层均实现国产化,主要模件实现了100%国产化。

2021年6月11日,华电睿蓝自主可控DCS在华电句容电厂1号超超临界1 000 MW机组成功投运,成为国内首套在330、660、1 000 MW机组均实现工程应用的自主可控DCS[10-11]。

3.3 国能智深

2021年8月20日,由国能智深控制技术有限公司自主研发的国内首套自主可控智能分散控制系统(iDCS)在内蒙古能源公司布连电厂2号超超临界660 MW空冷燃煤机组成功应用。该系统实现了关键芯片100%国产化,软件100%国产化,核心知识产权100%自主可控。具有电厂核心控制系统自主可控、系统网络特性、硬件抗干扰性等特点,设计了泛在感知数据网、全厂实时数据池和智能计 算引擎,提高优化了控制系统对生产数据的采集、计算、分析能力,实现发电过程全流程协同智能化。同时开发了高度开放的运行优化、建模计算和统计分析环境,构建了具有主动防御、边界防护、集中监管功能的工控系统网络安全架构,提升了智能发电运行控制系统在复杂网络条件下的内生安全防护水平及工控领域核心信息基础设施安全防护水平,为我国能源装备核心技术实现国产化、自主化、智慧化提供了保障[12]。

3.4 南京科远

2021年5月6日,由科远智慧自主研发、100%自主可控智能控制系统NT6000 V5,在大唐南京发电厂2号660 MW机组实现进口替代,正式投入商业运行。系统硬件设备包括控制器、I/O模件及各类组件等均100%采用国产芯片,上位机采用中国长城工作站,其CPU采用中国电子飞腾FT-2000/4处理器,操作系统采用基于国产安全加固的银河麒麟V10操作系统。系统通过国家权威机构完全自主可控认证,认证结果自主可控率达到100%[13]。

3.5 浙江中控

2021年7月17日,浙江中控发布了100%全国产化DCS控制系统ECS-700X。从操作站软件到控制器、通信模块、I/O模块,实现100%全国产化。系统硬件方面,控制器采用龙芯低功耗高性能处理器,I/O硬件采用中控技术定制SoC芯片开发。系统软件采用银河麒麟V10作为监控平台的操作系统。

3.6 和利时

2021年10月,和利时发布HOLLiAS MACS IC完全自主可控DCS,其系统数据库容量为120万点,专门针对石化、化工、油气等行业超大型炼化项目(千万吨级炼油及百万吨级乙烯项目)应用需求设计。控制器CPU采用龙芯双核处理器,采用自主研发微内核架构,所有元器件国产化率100%,所有上位机软件及组件100%国产化。

4 国产DCS推广运行中存在问题

当前,我国已具备进行自主可控DCS大规模推广的条件。在前期推广过程中,整体态势向好,但由于国产软硬件生态现状,还存在缺少嵌入式低功耗处理器、国产元器件性能存在批次性差异、产业供应链较弱等问题。

4.1 缺少嵌入式低功耗处理器

目前国内缺少适用于DCS控制器开发的国产嵌入式低功耗处理器,只能采用桌面处理器替代开发,普遍存在功耗高、发热量大的现象,国内自主研发高能效处理器内核在低功耗方面还有待加强。

4.2 国产元器件不同批次存在性能差异

国产元器件不同批次产品的性能存在一定差异,如某品牌A/D转换器,同一型号不同批次的采样时钟有所区别,需动态调整采样等待时间才能完成其功能。精密电阻、电容、二极管等分立元件也同样存在一致性差的问题,需针对应用需求进行二次筛选才可用于生产。

4.3 国产软硬件生态不完善,性价比低,供货周期长

当前,国产软硬件生态尚不完整,国产芯片、操作系统和整机的产品链相对单一,在选型方面存在一定局限性。特别是受全球疫情反复等多种外部环境因素的影响,芯片生产原材料涨价、供应紧张,造成当前总体成本上涨,性价比偏低,供货周期也随之加长,大规模推广成本压力较大。

4.4 国产操作系统生态环境有待优化

操作系统生态建设需要解决的最核心问题就是适配和优化。DCS厂家的上位机和下位机软件均基于国产操作系统平台开发,具有自主知识产权。在当前技术条件下,与进口成熟产品相比,自主可控应用软件进行常规地移植适配后,在国产平台运行时往往出现由于算力资源紧张导致的程序卡顿、丢帧、实时性低等问题。此外,由于国产CPU硬件平台架构的多样性,始终未形成统一的行业标准和软件开发环境、工具链等[14-15]。

5 建 议

针对以上存在的问题,提出以下建议:

1)各大DCS生产企业和国产软硬件厂家,应加强产业链生态圈内的技术交流,实现信息共享,加强横向合作,取长补短,通过生态闭环实现信息共享和快速迭代,在整个行业内形成积极推动国产DCS应用的良好氛围。国产软硬件产品经过迭代发展,在功能和性能方面必将不断拉近与国外同类产品的差距。同时研究高效统一的软件开发环境、操作系统配套工具链等,使国产操作系统、底层基础软件和上层应用软件更好地适配国产硬件平台,构建更加成熟的国产软件生态环境。

2)DCS厂家对已应用的项目进行长期跟踪和 观察[7],掌握国产元器件的长期稳定性数据及批次性差异情况,不断迭代优化和升级,并持续增强自身DCS产品的研发能力,以提高产品可靠性和可控性,确保自主可控DCS的长期、稳定、可靠运行。同时将现场收集的数据和情况及时反馈给元器件研究单位,协助其改进提升,快速提高国产元器件的可靠性和长期稳定性。

3)正确的政策引导是国产DCS持续发展的基础,最终应用单位的大力支持对国产DCS的大规模推广应用起决定性的作用。因此建议各大电力央企加大对自主可控工控产品推广应用的支持力度,共同促进自主可控生态圈的健康发展。

6 结 语

近两年来,国产自主可控DCS领域取得了重大突破,解决了“卡脖子”问题。多个DCS厂商进行前瞻性规划,相继推出各具特点的自主可控产品,在多个示范项目成功应用,并在各自集团内展开大规模推广,强有力地带动了国产软硬件和产业链的发展。

国产DCS厂商在掌握核心技术的同时,仍在不断提高研发设计和应用能力,在研用结合、安全可信、智能高效等方面继续深入研究,从根本上提升火力发电领域核心控制系统的本质安全和智能化水平,助力我国能源安全和科技创新水平再上新台阶。