“廉价的高品位”:农户清洁能源消费中的家庭禀赋与接近效应

2022-03-25万江红

杨 柳,万江红

(1.武汉科技大学文法与经济学院,湖北武汉 430065;2.华中农业大学文法学院,湖北武汉 430070)

在新的发展阶段,推动社会的可持续发展并满足人民群众美好生活需求的呼声日益高涨。在此背景下,党和政府出台了一系列的政策来推动农村清洁能源的利用及生态环境的保护,并提出要“推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的能源体系”。上述目标的实现自然离不开农户能源消费行为的改变。因此,认识、理解农户的能源消费行为成为推动能源政策在农村有效执行的前提与关键。

农村家庭能源消费一直是国际学术界研究的热点问题。与关注发达国家农村能源的使用效率和消费公平不同[1],发展中国家家庭能源消费的关注主要集中在能源使用类型以及污染物排放量等,并考察在这些主要使用传统生物质能源的农村地区如何快速地转向清洁能源的消费[2-3]。自Hosier等提出能源阶梯模型的假设以来,收入长期以来被视作衡量家庭能源选择的重要因素而被重点考察,这类观点认为,能源消费模式的选择与家庭收入直接相关,不同收入水平的家庭在能源消费的阶梯上对应不同的等级[4-5]。然而,学者们亦发现,这个模型并不能解释所有发展中国家的能源消费进程,因为除了收入外,许多基于能源供求的因素也会影响农户的能源消费选择[6];有研究者指出,发展中国家的农户能源消费状况似乎更应被视为一种能源消费按比例进行选择的多元模式,而不是单纯地爬“阶梯”[7-8]。

近几年的一系列研究也表明,发展中国家的农村家庭能源消费更符合能源叠加效应,在喀麦隆和巴西,农村居民除了使用其他能源外,选择能源叠加的现象十分普遍[9-10]。Baiyegunhi等基于非洲尼日利亚一个州的实证数据显示,该地区的燃料使用方式与能源叠加效应相一致,现代清洁能源并不能取代传统能源(如薪柴等),二者最终均成为农户的能源消费对象[11]。在考察发展中国家的能源叠加效应时,有学者认为,清洁能源供应到农村地区并不能保证其能够在该地区被广泛使用[12],这是因为除收入和供需以外,还有许多因素(如受教育水平、农户的地理位置、家庭人口规模等)均会影响农村居民对清洁燃料的使用[13]。目前国内对农户能源消费问题的研究,其主要集中在能源消费现状及其存在的问题[14]、影响农户能源消费行为的结构性因素[15]以及能源消费对生态环境的影响[16]等方面。其中,基于农户能源消费影响因素的研究分析,已经得出了一些有价值的结论。如,仇焕广等从区域性差异着手,指出我国农村家庭的生活能源消费可能与农户家庭经济水平、劳动力机会成本、获得能源容易程度、家庭人口特征等因素有关[17];张妮妮等则进一步指出,除区域性差异外,气候状况、房屋结构、就业特征也影响着农户的生活能源消费行为[18]。综合来看,既有研究仍存在进一步探讨的空间:首先,就中国农村的家庭能源消费而言,既有研究的样本特征具有明显的区域局限性,许多数据局限于某一地区乃至县域范围,缺乏整体层面的数据分析,尤其是缺乏对清洁能源等特定类型的能源展开系统而深入的区域比较分析;其次,农户的家庭能源消费行为是其在自身家庭资源禀赋基础上做出的理性选择,农户在行为选择时既需要考虑自己的实际支付能力,以及相关能源的可获得程度,同时也会考虑自己在社区的社会地位以及维持其所预期生活方式的需要,而这些多重因素如何影响农户的家庭能源消费则有待进一步的深入分析。鉴于此,本文从农户的家庭禀赋及清洁能源的接近性出发,通过面板数据的分析来解析农户的清洁能源消费行为。

一、理论分析与研究假设

1.家庭禀赋效应

从家庭禀赋的视角来展开对农户行为的分析,是对中国早期农业经济研究传统的接续。早在民国时期,金陵大学农业经济系在卜凯等人的带领下曾大力推进过中国农家经济调查[19]。家庭禀赋被引入农户行为的分析,其要义在于将家庭内部的资源进行细化,并使之具有可分析性。关于家庭禀赋的内涵,Kahl[20]、孔祥智等[21]都作了较为细致的界定,大家一致认为家庭禀赋包括家庭成员及整个家庭所拥有的自然所有和后天所获的各种资源与能力。基于此,本文将家庭禀赋定义为家庭所拥有的、可供家庭成员使用的各种资源、能力及技术的总和,其包括家庭的人力资本禀赋、经济资本禀赋和社会资本禀赋三大类。其中,人力资本禀赋主要体现在农户家庭成员身上的资本量,本文选择家庭成员的最高受教育(学校教育)程度及外出务工习得技能和开阔视野(社会教育)程度;经济资本禀赋主要体现在农户家庭所拥有的物质财富,本文从家庭人均收入的绝对维度及家庭在当地所处经济水平位置的相对维度进行测量;社会资本禀赋是指家庭成员作为某类组织成员所获得的资源,本文从农户家庭是否是中共党员家庭这一维度来衡量。

家庭禀赋对农户的清洁能源消费行为选择的影响有三种可能的机制。

第一,现代性机制。英克尔斯在其“人的现代化”理论中强调,具有现代性的“现代人”通常更容易“接受新的思想观念、新的行动方式”[22]。使用清洁能源作为一种具有环保理念的行为,往往更容易被具有现代性因子的个体和家庭所接受,所以具有现代性因子的家庭往往更容易采用清洁能源。鉴于此,提出如下研究假设。

H1:农户的现代因子越丰富,其越有可能消费清洁能源。

既有的研究表明,教育对个体的认知与行为具有明显的形塑作用,教育不仅具有“启蒙主义”的功能[23],而且通过知识的积累和认知的发展,可从根本上改变人们对传统观念的认知[24]。使用清洁能源、减少碳排放,作为一种现代性的知识,其更容易被受过较高教育者所接受。相应的,受过较高教育、拥有更高人力资本者,越可能采用清洁能源。鉴于此,提出如下研究假设。

H1a:家庭成员的受教育程度越高,其越有可能消费清洁能源。

除了受教育之外,非农就业和外出务工的经历也被研究者用来讨论农户的现代性。由于城市本身就是现代化的产物,在城市生活与工作的个体往往比在农村生活和务农的个体接触到更多的现代性,而城市的生活与交流改变流动人口的生活方式和价值观[25],使他们与身处乡村社会中的成员相比更容易接受现代性的新事物。因此,如果家庭中的户主拥有外出非农就业的经历,其更容易采用清洁能源。据此,提出如下研究假设。

H1b:与务农的户主家庭相比,兼业和外出务工户主的家庭更有可能消费清洁能源。

第二,认同机制。消费社会学理论认为,个体消费某一物品时,并不只是获得该物品的使用价值,同时也是消费一种文化。不论是凡伯伦的炫耀性消费,还是布迪厄的“品味”与“文化资本”,以及布西雅和詹明信等人的“符号性消费”,它们都不同程度地强调了消费行为背后具有消费者寻求社会认同的影子,“在消费过程中,消费者和生产者均‘同谋’合作把某种认同‘外射’到一个相对应的商品系统中,使这个系统构成该种认同的符号体系”[26-27]。人们总是试图通过消费各种具有符号意义的物品来获得自己的身份认同,同时彰显自己的社会身份,因此消费的过程本身就是消费者借此向社会观众传递关于自身身份和品位的社会交流与社会表征的过程。在农村,农户的能源消费行为也并不完全由家庭收入和能源市场价格所决定,选择与自己身份相匹配的消费方式往往是他们做出消费决策时的主要考量要素。因此,提出如下研究假设。

H2:农户的社会地位越高,其越有可能消费清洁能源。

社会学关于社会地位的研究虽然可以追溯到马克思和韦伯的阶级与阶级分析,但在实证分析领域推进的社会地位研究则主要是自布劳-邓肯的地位观研究起。社会地位观的理论分析背后有一个基本性的假设,即“社会成员在等级有序的阶层结构中获得的社会位置,主要由阶级出身和家庭背景所决定。”[28]这种社会地位观本质上与结构取向的社会资本观存在相互重叠性。社会资本作为个人通过社会联系获取稀缺资源,并由此获益的能力,它被行动者所获得的一个重要途径就是行动者作为某类组织成员的身份所获得的,与结构取向的社会资本观相对应的是网络取向的社会资本观,后者认为个体与个体间的关系、个体行为的“嵌人性”、个体对资源的获取能力和动员能力以及个体在社会网中的位置等是影响行动者资源获取的关键。本文对社会资本的分析主要是结构取向。即“个人作为社会团体或组织的成员与这些团体和组织所建立起来的稳定的联系,个人可以通过这种稳定的联系从社会团体和组织中获取稀缺资源”[29]。结合李涛等[30]从行动者组织身份的角度对社会资本进行定义,本文选取了农户家庭是否是“中共党员家庭”来衡量社会资本。据此,提出如下研究假设。

H2a:与非党员的家庭相比,党员家庭更有可能消费清洁能源。

在马克思和韦伯的阶级与阶层研究中,经济始终是社会地位的一个重要维度。已有研究表明,家庭经济状况在社区或社会中所处的位置决定了其所在社区或社会中的社会地位。据此,提出如下研究假设。

H2b:农户在当地所处的经济水平越高,其越有可能消费清洁能源。

第三,能力机制。由于消费清洁能源通常相比于消费传统能源要花费更多,尤其是对许多农户而言,其传统能源(如木材、秸秆等)主要是通过劳力直接获得,而无需现金支付。正是因为能源消费是一项经济支出,所以经济资本的占有是农户清洁能源消费的基础。为此,提出如下研究假设。

H3:农户的人均收入越高,其越有可能消费清洁能源。

2.接近效应

如果说家庭禀赋效应是从消费者(农户)的角度来看其何以消费清洁能源,那么接近效应则是试图从清洁能源供给的角度来考察消费者获得清洁能源的边际成本。从经济理性的角度出发,如果农户获得清洁能源的便捷程度越高,他为消费所支付的边际成本就越低,相应地边际收益也就越大。为此,提出如下研究假设。

H4:清洁能源的可获得程度越高,农户则越有可能消费清洁能源。

清洁能源本身或使用清洁能源的基础设备通常需要农户从市场上购买才能获得,因此对于农户而言,构成农户消费清洁能源的成本除了能源或能源使用设备的价格之外,农户距清洁能源供应点的距离以及在此距离上的交通花费都将影响农户的消费成本。故,在H4的基础上,本文拓展出2个子假设:

H4a:农户距离清洁能源供应点的距离越近,农户越有可能消费清洁能源。

H4b:农户获取清洁能源所需的交通及其他成本越低,农户越有可能消费清洁能源。

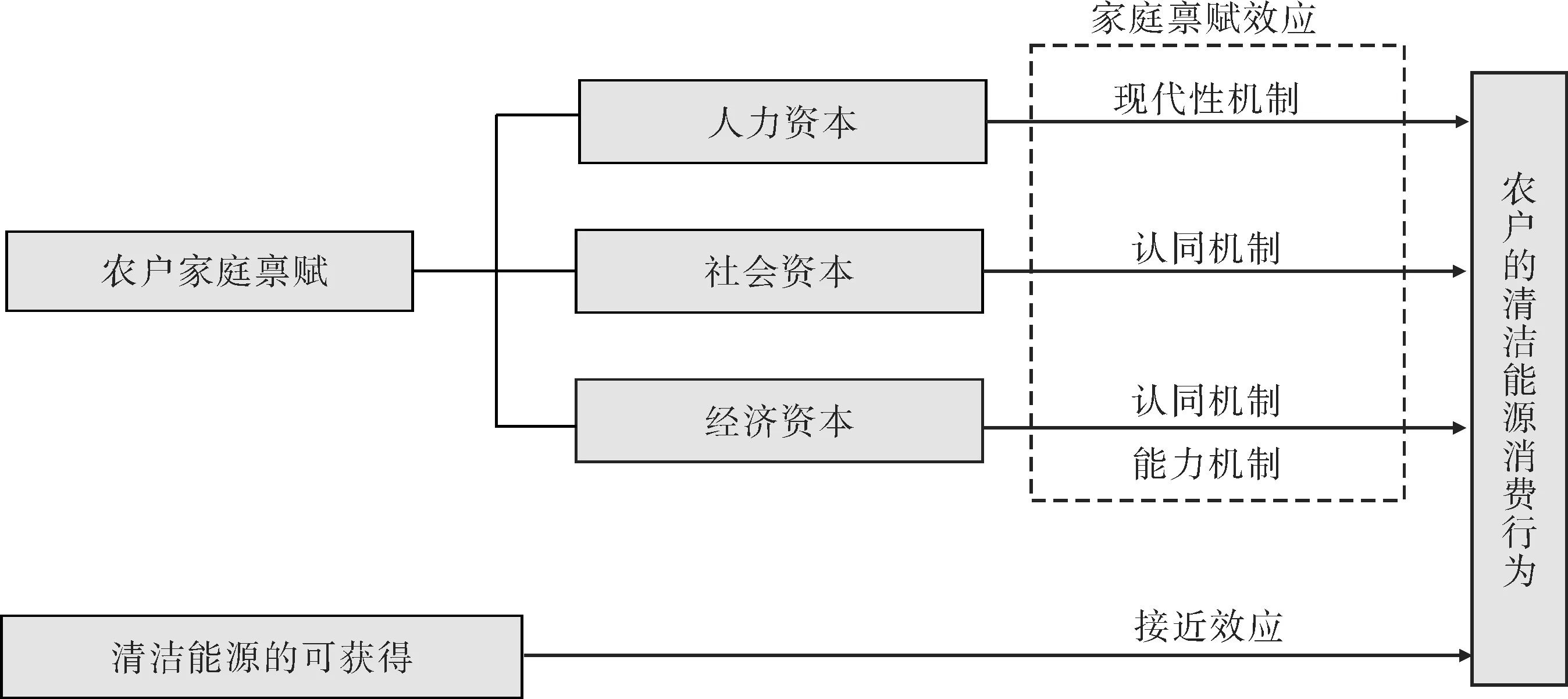

对于农户而言,清洁能源的消费具有三个典型特征:其一,相对非清洁能源(除了煤、炭)而言,使用清洁能源都需要做一定的货币投入(或是需要货币购买能源,或是需要货币购置清洁能源的使用设备);其二,清洁能源的使用过程具有清洁性和便捷性;其三,清洁能源的使用具有正外部性。这些特征决定了农户在清洁能源的消费行为上呈现出某些结构性的特征。本研究则试图从农户的家庭禀赋以及其与清洁能源的接近性两个层面来考察农户的清洁能源消费。研究框架见图1。

图1 研究框架

二、数据来源、变量设计及计量模型

1.数据来源及样本选择

本文所使用的是中国人民大学中国调查与数据研究中心中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)中2015年全国调查数据集。2015年CGSS的数据涵盖全国28个省区市的6470个城镇居民和4498个农村居民,记录了受访者家庭的人口特征、家庭结构、经济收入、职业地位、能源消费、法制治理等多方面的信息。基于本文所研究的问题,对数据集做如下处理:(1)剔除CGSS 2015中的城市样本,选择户口登记状况为“农业户口”的样本确定为农户;(2)剔除部分户主教育水平、家庭总收入和同住家庭人口等重要信息缺失的样本;(3)对居民清洁能源消费量和总能源消费量进行标准化计算。最终,本文得到有效样本量为1363个,覆盖全国25个省、自治区、直辖市;将有效样本按照西部、东北部、中部、东部进行区域划分,四大区域的农户样本量占比较为均匀,具有较好的代表性。

2.变量设计

(1)因变量。在本研究中,核心的因变量是清洁能源消费,其主要包括清洁能源的消费耗能和消费支出两个方面。其中,清洁能源的消费耗能主要包括清洁能源的耗能量和清洁能源耗能比两个维度,清洁能源的消费支出主要包括清洁能源的支出额和清洁能源的支出比两个维度。

虽然学术界和政策部门已有一部分研究者对清洁能源及其消费进行了研究,然而其对清洁能源的界定主要是概括性的[31],而在清洁能源的测量时主要停留在列举层面[32],甚至部分研究者主要是侧重特定清洁能源的消费[33]。鉴于清洁能源是一个政策意涵较重的概念,本研究对清洁能源的分析主要参考生态环境部和中国环境科学学会的界定,将农村地区的清洁能源限定在太阳能、风能、沼气、秸秆气化、水电[34]。CGSS 2015调查数据中农村家庭能源消费主要包括煤(蜂窝煤、煤块、炭)、油(汽油、柴油)、气(管道煤气、天然气、瓶装液化气)、电、传统生物质能(禽畜粪便、秸秆、薪柴)以及新型可再生能源(太阳能、沼气)的消费。结合研究的主题,本文分析的清洁能源主要指气、电和太阳能、沼气,非清洁能源主要指煤炭和禽畜粪便、秸秆、薪柴①需要额外指出的是,油(包括汽油和柴油等)是主要的非清洁能源。但由于本文主要是考察农户在清洁能源与非清洁能源消费之间的竞争性/替代性关系,而油的消费在农村主要是用于交通工具(尤其是汽车、农用车),而在这些领域清洁能源的替代性不足,故暂不考虑油的消费。。基于调查问卷中涉及能源模块及基础信息模块的数据对上述因变量的两个维度进行测量,即参照《中国家庭能源消费研究报告(2015)》[35]提出的具体能源核算方法和参数设定,将居民每一种燃料消费实物量所基于相对应的用能设备参数(如功率、折算指标、能效等级等)进行能源核算,以千克标准煤为基准对户均能源消费量进行处理,进而测算出农户人均消费的清洁能源占总消费能源的比例以及农户购买清洁能源的支出比重。

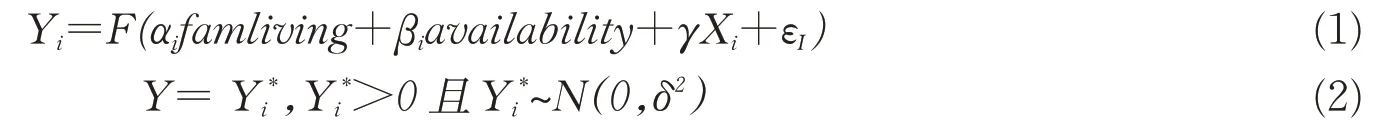

(2)自变量。本研究的核心解释变量是家庭禀赋和可获得。借鉴既有研究中对农户家庭禀赋的测量以及CGSS 2015问卷的数据结构,选取三类(人力资本、经济资本和社会资本)共5个指标来测量家庭禀赋,选取3个指标来测量可获得。

具体而言,本研究主要是从家庭最高文化程度、非农就业经历两个维度来考察农户的人力资本水平;从年度人均收入和农户在当地所处的经济地位来测量农户的经济资本;从是否是党员家庭来测量农户的社会资本;从各个地区农户与清洁能源供应点的距离远近、需要支付的经济和时间成本来测量农户的清洁能源可获得程度。

除此之外,本文还控制了地区层面的经济变量,参考中国经济带区域划分,将西部地区赋值为1,东北部赋值为2,中部赋值为3,东部地区赋值为4。本文还控制了家庭人口规模和家庭劳动力就业结构等家庭变量,具体的变量及数据描述性统计结果参见表1。

(3)模型选择。本文重点关注的是家庭禀赋和清洁能源的可获得对农户清洁能源消费的影响。分别用CGSS 2015数据能源模块中的农户用能能耗(通过Stata14统计分析得到,以千克标准煤为基准)和农户用能支出来衡量农户清洁能源耗能量(comec)和支出额(comenergy),并以此为基础进一步衡量农户清洁能源占农户总能源用能(comecratio)的比例和农户清洁能源支出占农户总能源支出(comenergyratio)的比例这两个指标。comecratio的取值比例越高表示农户清洁能源占农户总能源的比重越大,农户使用的清洁能源耗能越多。comenergyratio的取值比例越高表示农户清洁能源支出占农户总能源支出的比重越高,农户选择购买清洁能源的情况越多。

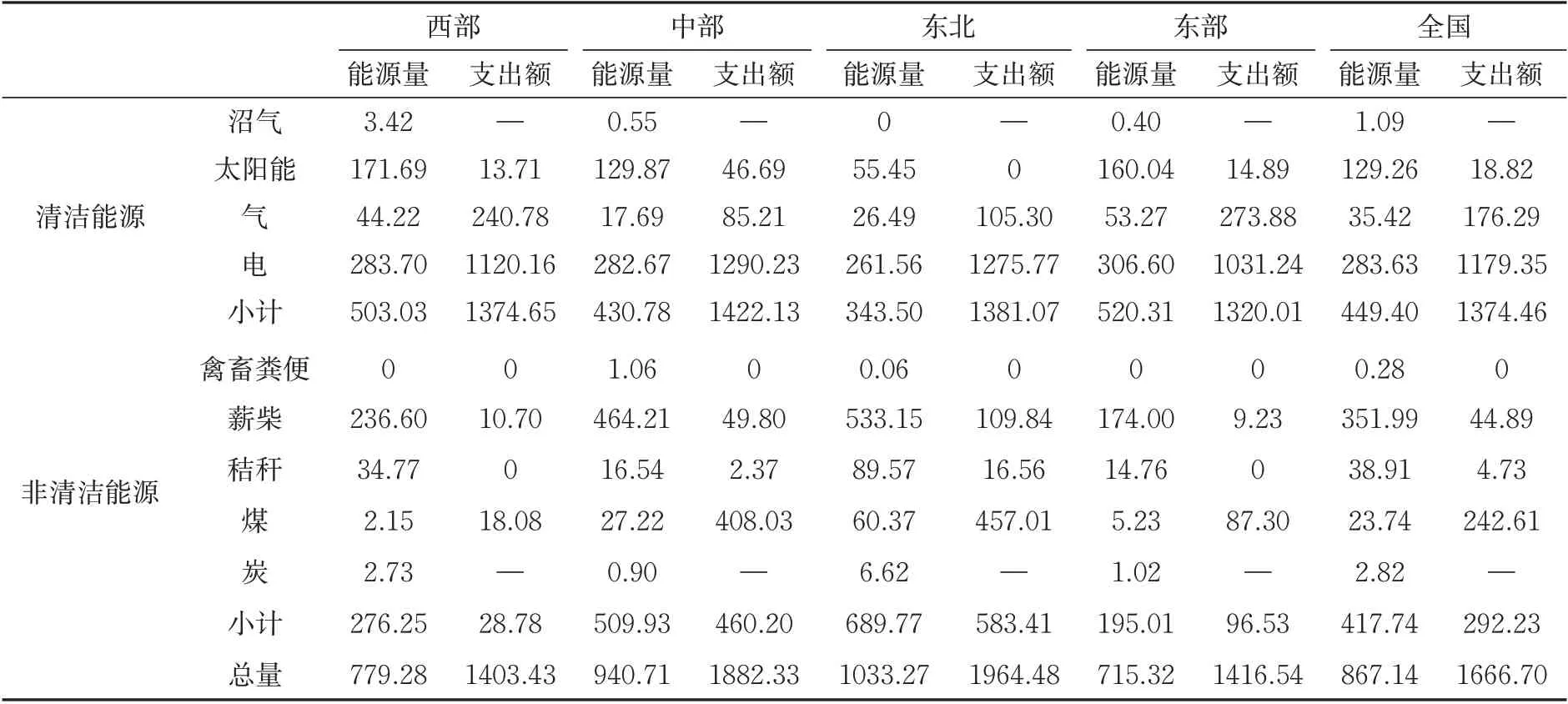

分析CGSS 2015数据得知,农户存在未使用清洁能源的情况,其清洁能源消费为0,本研究中的四个解释变量comec、comenergy、comecratio和comenergyratio均含有0值,OLS估计会产生偏误。为了保留清洁能源消费为0值的数据并对该行为进行分析,本文采用文献中广泛使用的Tobit模型进行估计,更好地估计因变量存在0值和连续正值变量的情况。本文模型设定如下:

其中,Y i为被解释变量,分别为comec、comenergy和comecratio、comenergyratio。Y i*是Y i不为0时的潜在因变量,Y i为归并后的被解释变量。famliving和availability是本文最为关注的核心解释变量,X是区域控制变量。ε为误差项,服从标准正态分布。在进行模型回归之前,以comecratio为被解释变量,用方差膨胀因子(VIF)对自变量是否存在多重共线性问题进行了检验(见表1),从结果来看,所选入的解释变量的VIF均值为1.11,可以认为所构建的计量模型基本不存在多重共线性问题。

表1 样本变量描述统计

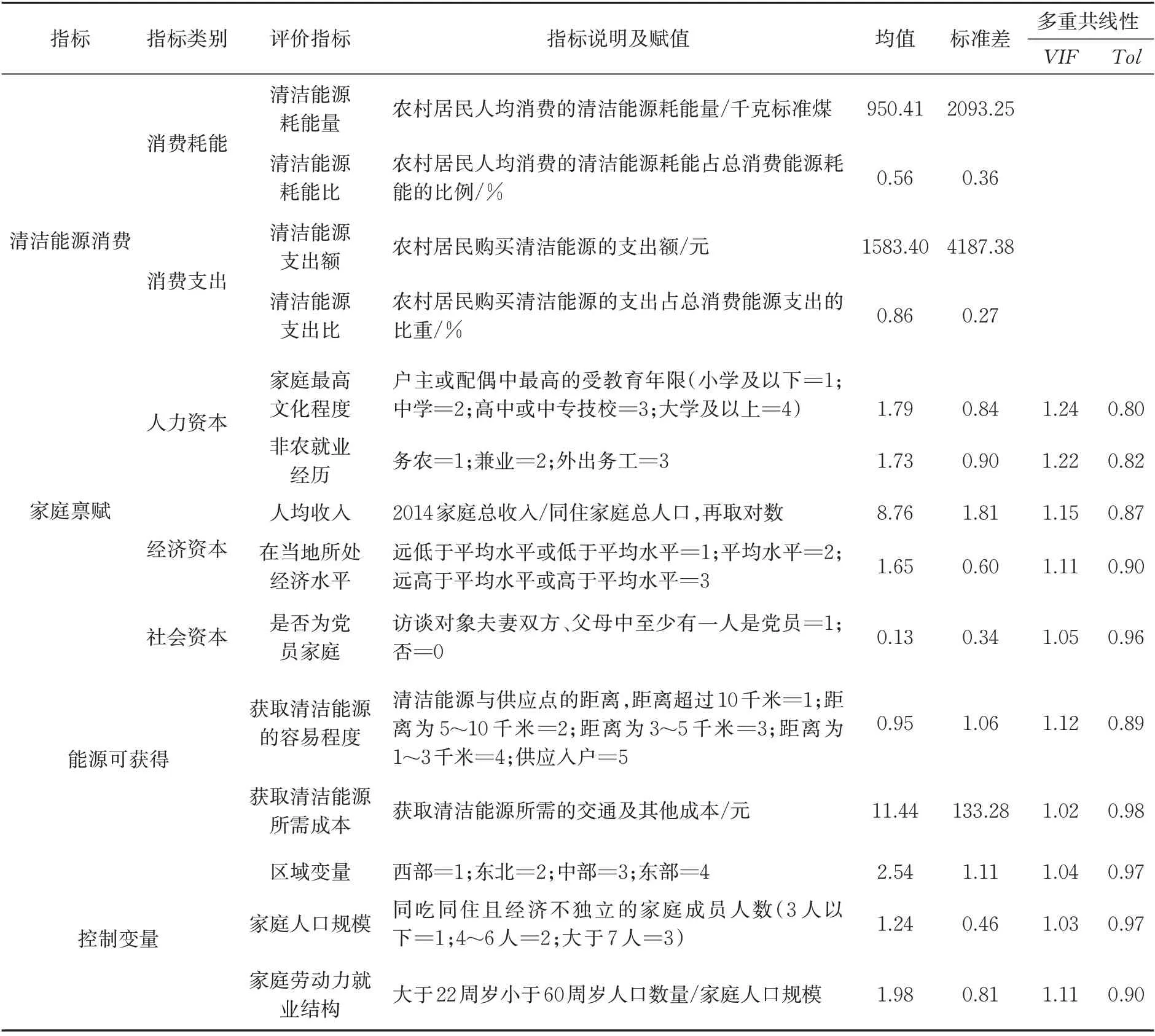

(4)农户生活能源的消费总量与消费构成的描述性分析。调查数据显示(见表2),2015年所调查25个省区市的农村人均生活用能耗能为867.14千克标准煤、人均花费1666.70元,其中人均生活消费的清洁能源中沼气、太阳能、气、电耗能分别为1.09、129.26、35.42、283.63千克标准煤,清洁能源耗能占比达到51.83%。进一步的分析表明,农村人均清洁能源如此高的比例主要是由于农村居民对电能的广泛购买和使用。本文所提取的1363个样本中,仅有8个被调查户未使用电能。

表2 2014年我国农村各地区人均生活能源消费

从能源消费的结构来看,一方面人均能源消费总量已很高,另一方面清洁能源已开始在生活能源用能中占有重要地位。以2014年为例,农村人均生活能源消费总量中清洁能源已占51.83%,其中

电能的人均耗能量高达283.63千克标准煤,分别占人均清洁能源用能和人均总能源消费比重的63.11%和32.71%;太阳能在农村地区得到了较好的应用,其超过农村居民对气的使用程度,仅次于电的人均消费总量。在非清洁能源的使用中,薪柴的使用比例相当高,分别占人均非清洁能源用能和人均总能源消费比重的84.26%和40.59%,是农户耗能最多的能源。

从区域上来看,各地区农村生活能源消费数量差异很大,西部地区对太阳能、电和薪柴的使用较多,对沼气和煤炭的消费较少。其中,太阳能得到了广泛的使用,占人均总用能的22.03%;东北地区人均清洁能源占总能源用能的比例相对较低,为33.24%,远低于全国平均水平。这可能与能源的可获得有关,即东北地区薪材与煤炭资源相对丰富,人们容易以较低的成本获得;同时,此区域因为地理因素而导致气温较低,太阳能资源相对不足。在中部地区,薪柴的人均用能占总能源用能比例仍然较高,其比例高达49.35%。但中部地区的太阳能耗能比重也较大,这也说明中部地区对太阳能的使用较多。东部地区人均用能为715.32千克标准煤,在我国四大区域中的总量最低,且其人均清洁能源用能占人均总能源用能的比例最高,为72.74%,是清洁能源耗能占主导地位的区域,相比于其他地区,东部地区的电能消费量最多,而薪柴消费比例最低。

三、结果分析

1.家庭禀赋、能源可获得对农户清洁能源消费的双重影响

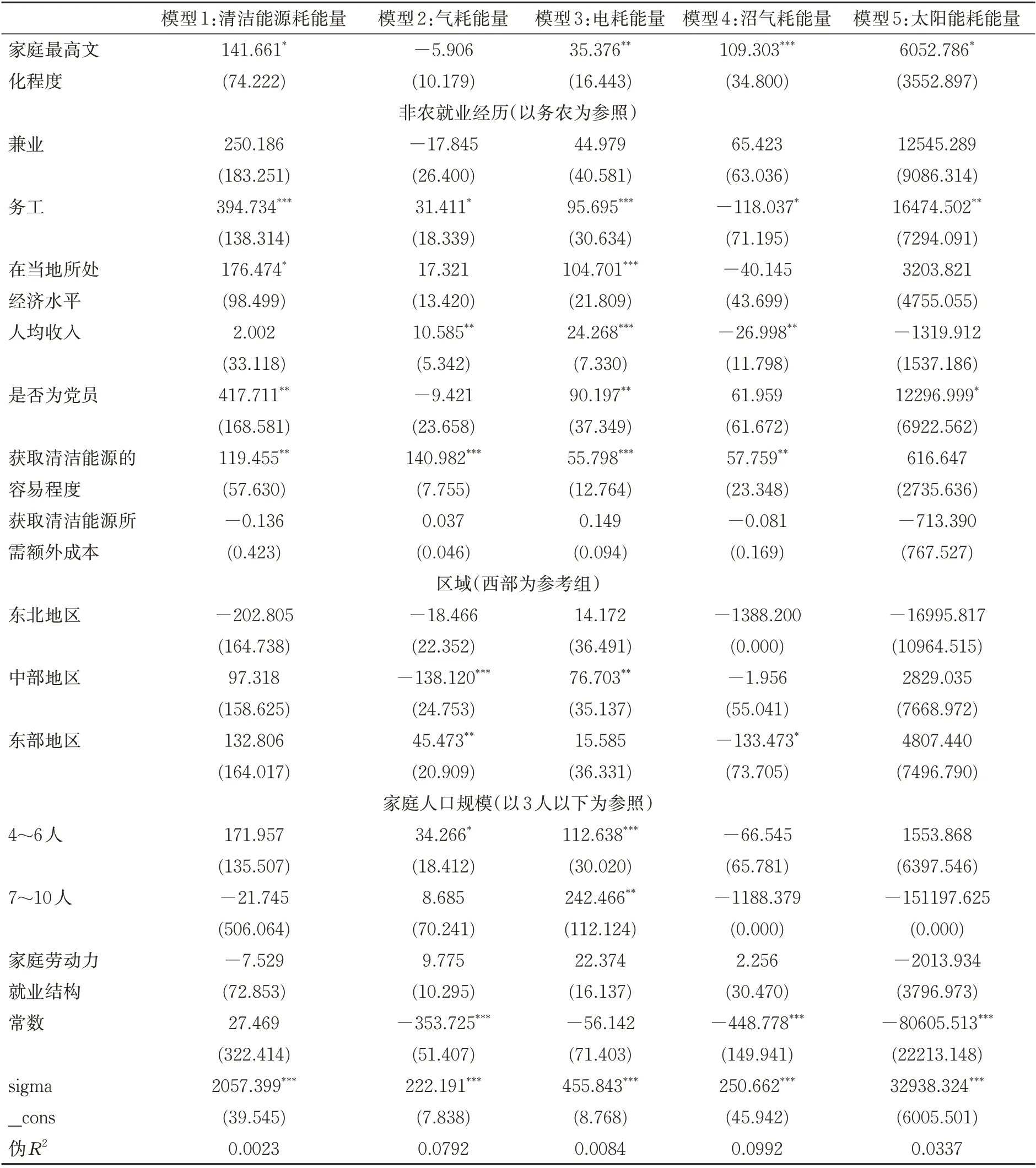

(1)家庭禀赋、能源可获得对农户清洁能源耗能量的影响。表3为影响清洁能源耗能量以及影响清洁能源耗能结构的全部样本的Tobit模型估计结果。结果显示,在其他条件不变的情况下,人力资本和经济资本对农户清洁能源耗能量呈现出统计上的显著性,人力资本和经济资本越丰富,农户的清洁能源耗能量越多。社会资本禀赋对农户的清洁能源耗能量有着显著的正向影响。获取清洁能源的容易程度对农户清洁能源消费有一定的正向影响。

表3 清洁能源耗能量的Tobit模型回归结果 N=1363

具体来看,人力资本的拥有状况对农户家庭生活能源消费中的清洁能源耗能量影响十分显著。在其他条件不变的情况下,家庭最高文化程度与农户的清洁能源耗能量正相关,家庭最高文化程度越高,农户消耗的电能、沼气能和太阳能就越多。导致这一现象的可能原因是,受教育程度越高的农户越愿意尝试新鲜事物,其对电器产品、沼气技术和太阳能产品这些清洁能源的认知和接受程度也就越高。相比之下,其他清洁能源(如气)则已不是“新事物”,已被广大农户所了解并接受。与纯粹的务农家庭相比,兼业型非农就业经历对农户清洁能源耗能量没有影响,而外出务工则增加了清洁能源的耗能量,有外出务工经历的农户家庭的电和太阳能耗能量越多。可能的解释是,外出就业时清洁能源的使用经历和收入增长使得农户对清洁能源的认知程度、接受程度、购买力有了提高。

农户的人均收入水平对农户家庭整体的清洁能源耗能量没有显著影响,但对气和电的耗能量有显著正向影响,对沼气有显著负向影响。易言之,随着人均收入水平提高,农户会耗费更多的气和电能,同时会降低对沼气的需求。与此相一致,农户在当地所处的经济水平对其家庭清洁能源耗能量产生显著的正向影响:农户在当地所处经济水平越高,越愿意使用电能。可能的原因是,农户的经济条件越宽裕,对电器设备和电能的购买力越强;而农户对自身在当地所处的经济地位认可度越高,则越愿意承受电能的使用所产生的额外开支,改善生产工具、炊事设备或居住(冷暖)环境。

社会资本中,是否为党员家庭对农户气类清洁能源耗能量不产生显著影响,这可能与清洁能源在农村地区的供给市场化程度有关系。我国气类清洁能源的供给完全依托市场进行,在广大农村地区,均匀地分布着各个供气站,农户可以按需在市场上购煤气或者天然气,能源的稀缺程度通过市场价格的波动体现出来,而不是以个人是否是党员身份来区分是否有使用相对稀缺资源的资格。相反,党员家庭会消耗更多的电和太阳能,这可能与电普及后家电下乡的政策宣传力度有关。

在其他条件不变的情况下,获取清洁能源的容易程度对农户清洁能源的总能量有显著的正向影响,农户距离气、电、沼气的供应点越近,农户使用的清洁能源耗能越多;而农户获取清洁能源需要花费的额外成本与清洁能源的使用并不相关。这表明,农户家庭在消费清洁能源时更看重清洁能源的便利程度,而不是成本因素。

从区域性和家庭层面来看,相对于西部地区,东北地区的清洁能源耗能量更少,但并不显著,而中部地区则耗费更多的电,却相对来说减少了对气能源的使用量;东部地区则较西部地区消耗了更多的气,却相对来说减少了对沼气能源的使用量。相对于3人以下的家庭人口规模而言,拥有4~6口人家庭消耗的电和气能更多,这可能是因为人口的增加使得家庭成员的出行和生产依赖更多的气,并使用更多房间和更多能源来供暖、制冷或烹饪,以确保家庭成员的基本生活。对7~10人的农户家庭而言,这类家庭相对于3人以下的家庭人口规模而言,使用更多的电能,可能的原因是这类家庭的其他成员均未产生对气能的需求。

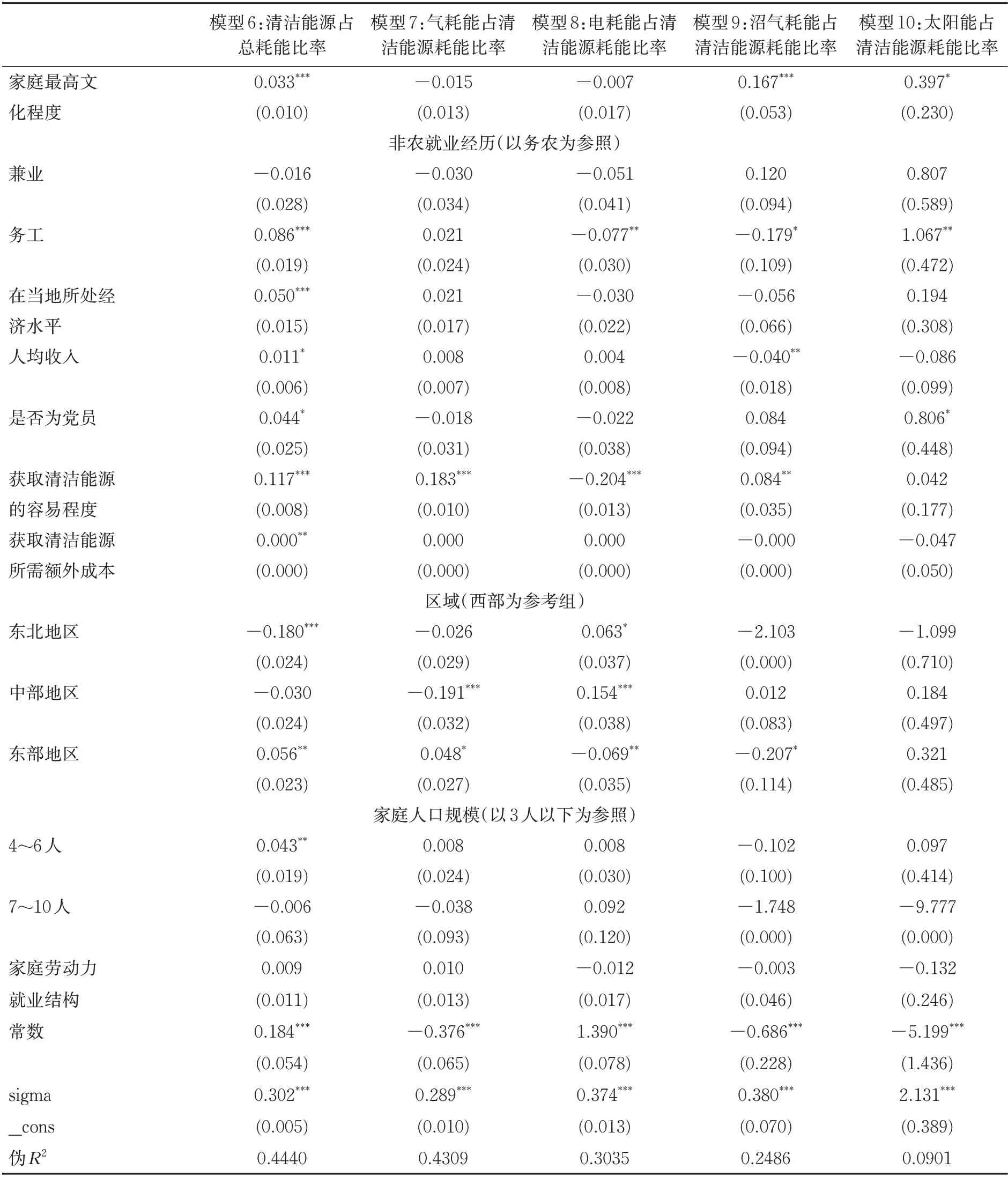

(2)家庭禀赋、能源可获得对农户清洁能源耗能比重的影响。表4为影响清洁能源耗能占全部能源之比以及影响清洁能源结构的全部样本的Tobit模型估计结果。结果显示,与表3中的结果相一致,在其他条件不变的情况下,人力资本和经济资本对农户清洁能源耗能占比在统计上呈现一定程度的显著性,人力资本和经济资本越丰富,农户清洁能源耗能比重越大。社会资本禀赋对农户的清洁能源耗能占比有着显著的正向影响。获取清洁能源的容易程度对农户清洁能源耗能占比有一定的影响。

表4 清洁能源耗能比重的Tobit模型回归结果 N=1363

家庭的人力资本状况对其生活能源消费中的清洁耗能占比均产生显著影响,且与对清洁能源耗能量的影响方向一致;在其他条件不变的情况下,家庭最高文化程度与农户的清洁能源耗能占比正相关,家庭最高文化程度越高,清洁能源占总耗能比率就越高。家庭最高文化程度越高,农户消耗的沼气能和太阳能占清洁能源耗能比率就越高,也就是说农户越倾向于使用沼气能和太阳能而不是其他清洁能源。与纯粹的务农家庭相比,兼业型非农就业经历对农户清洁能源耗能占比没有影响,而外出务工则增加了清洁能源的耗能占比,有外出务工经历的农户家庭使用更多的太阳能,并减少了对电和沼气的使用。可能的解释是,有外出务工经历的农户开始产生更多的能源需求,如添置新的电器和生产生活工具等,并且也认识到除了电之外还可以选择更经济的清洁能源,如太阳能。

经济资本对农户家庭生活能源消费中的清洁能源耗能占比有显著的正向影响,即农户在当地所处经济水平越高,人均收入越高,农户使用的清洁能源占总耗能比率就越高,农户就越不愿意选择非清洁能源。这与以往的研究是一致的。具体而言,在选择清洁能源时,农户的人均收入水平越高,农户越愿意选择清洁能源,即消耗更多的清洁能源,却同时降低了对沼气的使用比率。同样地,农户在当地所处经济水平越高,在选择清洁能源时,气能和太阳能的耗能量占比上升,电和沼气的耗能量占比却显著下降了。可能的原因是,农户的经济条件越宽裕,农户越愿意尝试使用更方便更多元的清洁能源,使得气能和太阳能能源比例开始上升。与表3中的结果部分相一致,在其他条件不变的情况下,农户使用的清洁能源中,经济资本对沼气能耗占比有着显著的负向影响。

与表3的分析一致,社会资本中“是否为党员家庭”这一指标对农户清洁能源耗能占比有着显著的正向影响。而农户获取清洁能源的容易程度对清洁能源的耗能占比有显著的正向影响,其中,获取清洁能源越容易,农户消耗的气能和沼气能源越多,而消耗的电能越低。农户距离电的供应点越远,农户使用的电能源占总耗能比率就越低,农户越愿意选择其他清洁能源。但是,在选择清洁能源时,农户更愿意选择使用更多的气和沼气,而不愿意使用更多的电,一种可能的解释是,当农户可以使用气(如煤气、天然气)等能源时,农户会因为气和沼气的成本优势而放弃价格相对昂贵的电能。

从区域性和家庭层面来看,相对于西部地区,东北地区和中部地区的清洁能源耗能占总耗能比率更低,东部地区的清洁能源耗能占总耗能比率更高。具体来看,东北地区相对西部地区而言,在使用清洁能源时,使用了更多的电,而中部地区则明显较西部地区使用了更少的气能源和更多的电能,东部地区不仅相对而言使用了较高比率的气能源,并且有着更低的电和沼气的使用比率。相对于3人以下的家庭人口规模而言,拥有4~6口人家庭消耗的清洁能源耗能占总耗能比率更高,而拥有7~10口人家庭消耗的清洁能源耗能占总耗能比率相对而言并没有显著变化。与表3中的结论一致,家庭劳动力就业结构对农户清洁能源耗能占比并不具有显著影响。

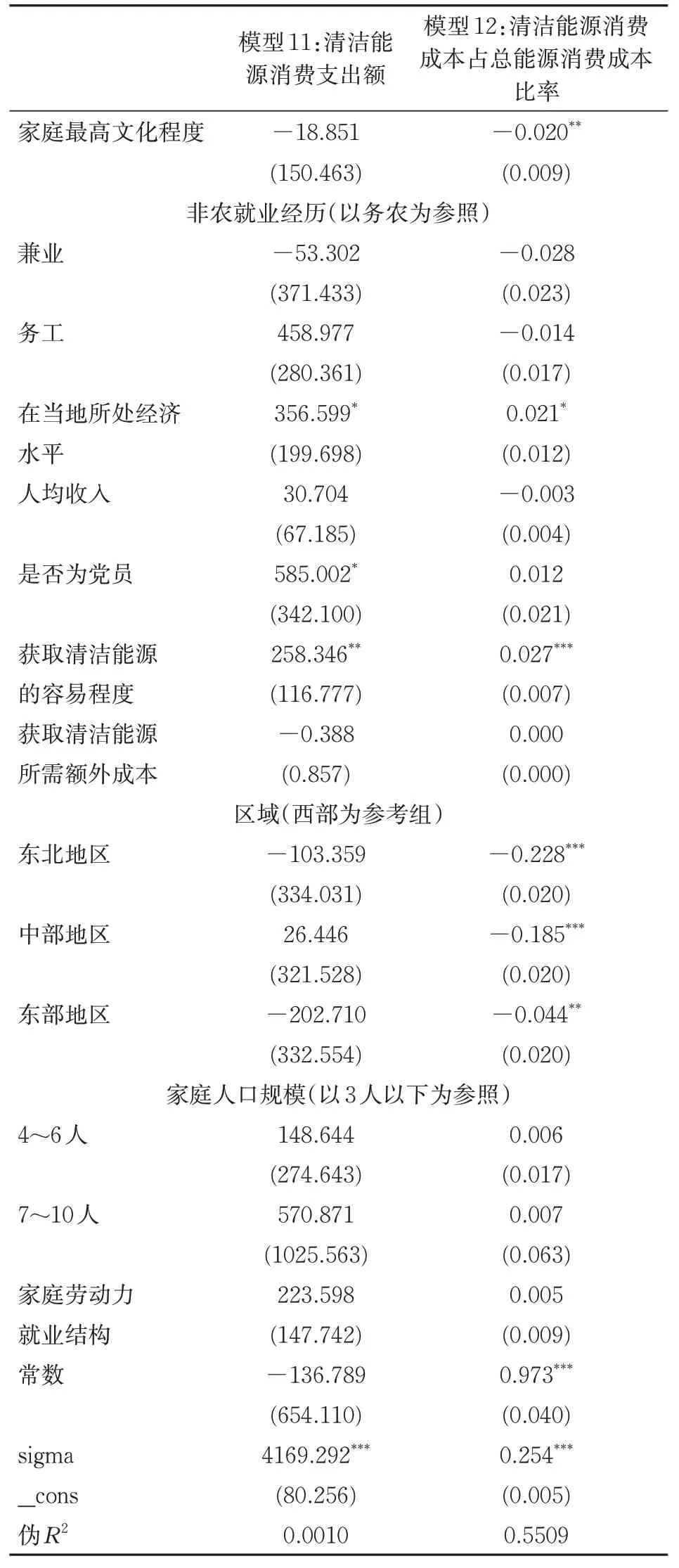

2.家庭禀赋、能源可获得对农户清洁能源消费支出的影响

从消费支出来看,人力资本、经济资本和社会资本对农户清洁能源消费支出的影响与对农户的清洁能源耗能量并不完全一致(见表5)。相比较而言,人力资本、经济资本和社会资本对农户清洁能源消费支出有一定的正向影响,清洁能源的可获得对农户的清洁能源耗能量和消费支出的影响因素较为一致。距清洁能源供应点的距离越近,农户的清洁能源消费支出额越多,从这个意义上来看,农户对清洁能源的使用价值认可度高,清洁能源的便利性和可获得是影响农户能源消费选择的关键因素。

表5 清洁能源消费支出的Tobit模型回归结果N=1363

有意思的是,人力资本要素中家庭最高文化程度越高,清洁能源消费成本占总能源消费成本的比率越低,这与家庭最高文化程度对清洁能源耗能的影响方向不一致。这说明高文化程度的家庭比较多地使用耗能量大但支出不高的清洁能源。结合数据可以发现,在农村的清洁能源消费存在“廉价的高品位”特征,即使用“高品位”的清洁能源,但其实际的清洁能源支出却低于其他农户使用传统能源的支出,由此在“品位与成本倒挂”的现象下,高人力资本的农户可能享受着“廉价的高品位”。导致这种“品位与成本倒挂”现象产生的原因可能是部分清洁能源在使用器械上有一定初始投入,一旦投入之后,其能源本身的消费则可能较低或无成本。例如,太阳能热水器,当初始的热水器投入后,其能源的消费基本是无成本的。

结合表3~5的数据可见,经济资本对农户的清洁能源消费有正向的影响,体现为农户在当地所处的经济水平越高,农户的清洁能源消费支出额和支出比越高,但是人均收入这个绝对值对农户清洁能源消费支出的影响并不显著,导致这一现象出现的原因可能也与上述逻辑的作用有关,同时也可能与清洁能源中价格差异较大有关,即使用量较大的电与太阳能之间的价格差异较大,这种差异可能使得影响效应变弱。农户在清洁能源的获得较容易时则会增加对清洁能源的消费额度,并提升其消费比例。距离越近,说明农户面临的清洁能源的供给越丰富。在其他条件不变的情况下,农户家庭选择清洁能源消费支出的占比和实际支出额度会显著增多。一种可能性的解释是,清洁能源的便利程度会改变农户的用能结构。而清洁能源的消费与获取该清洁能源所需花费的交通及其他成本无关则表明,农户家庭在看重清洁能源的便利程度时,并不太在乎花费多少交通费用或时间,或者农户已经开始享受供应上门的服务。

3.稳健性检验

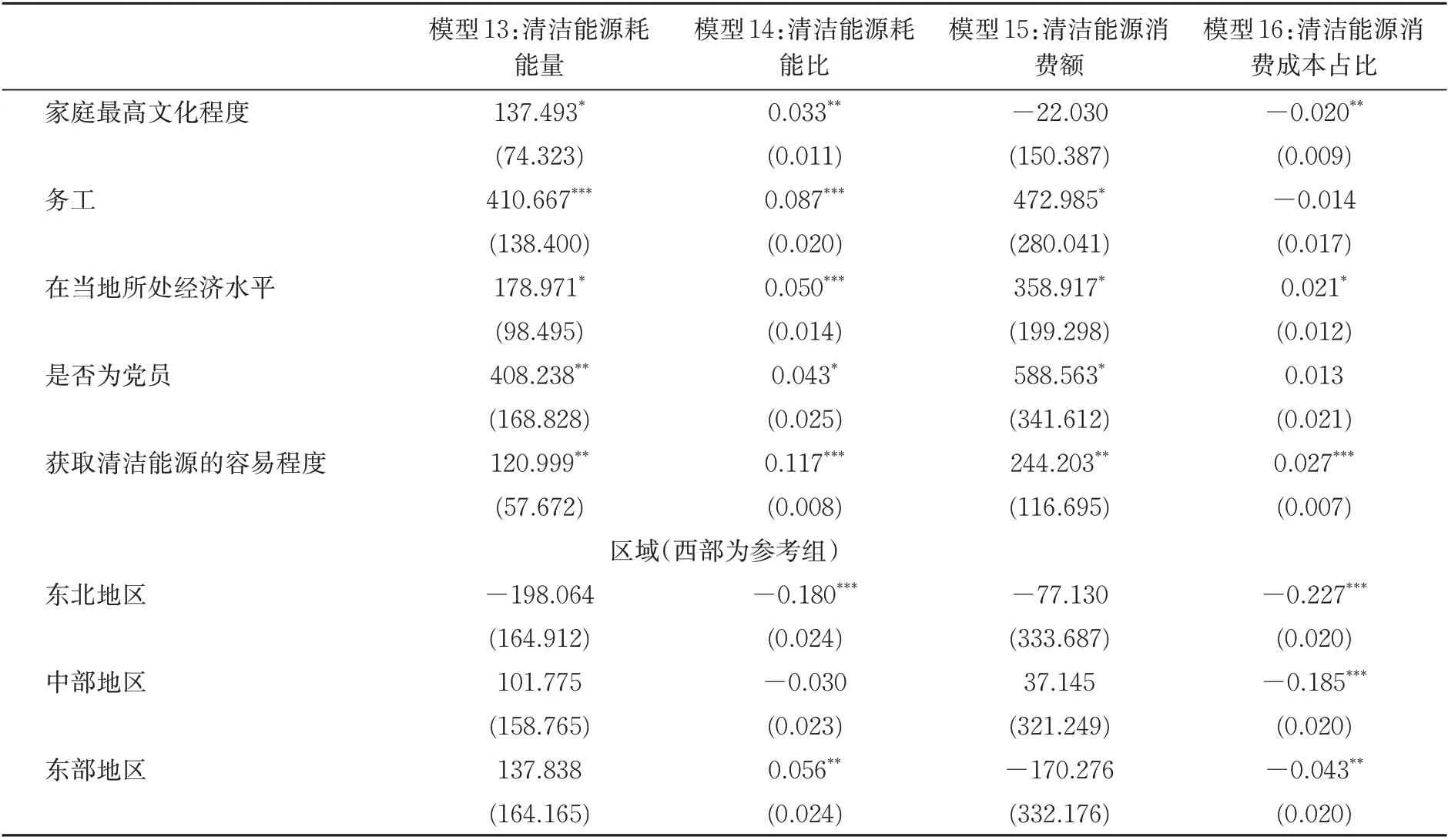

(1)对模型的稳健性检验。本文使用OLS方法对家庭禀赋、能源可获得与农户清洁能源消费行为的影响进行稳健性检验,结果显示相应变量的显著性并没有改变,且方向一致,回归结果比较稳健。表6为OLS回归结果,分别显示了在Tobit模型中有一定显著影响的关键变量对清洁能源耗能量、清洁能源耗能比、清洁能源消费额和清洁能源消费成本占比的影响。由于文章篇幅原因,在此只展示了相关变量对农户清洁能源总体使用和消费的回归分析结果。结果发现,人力资本中的家庭最高文化程度对清洁能源耗能产生影响的显著性一致,且为正向影响,而对清洁能源消费产生影响的显著性也一致,且为负向影响。

表6 家庭禀赋、能源可获得对农户清洁能源消费行为影响的稳健性检验 N=1363

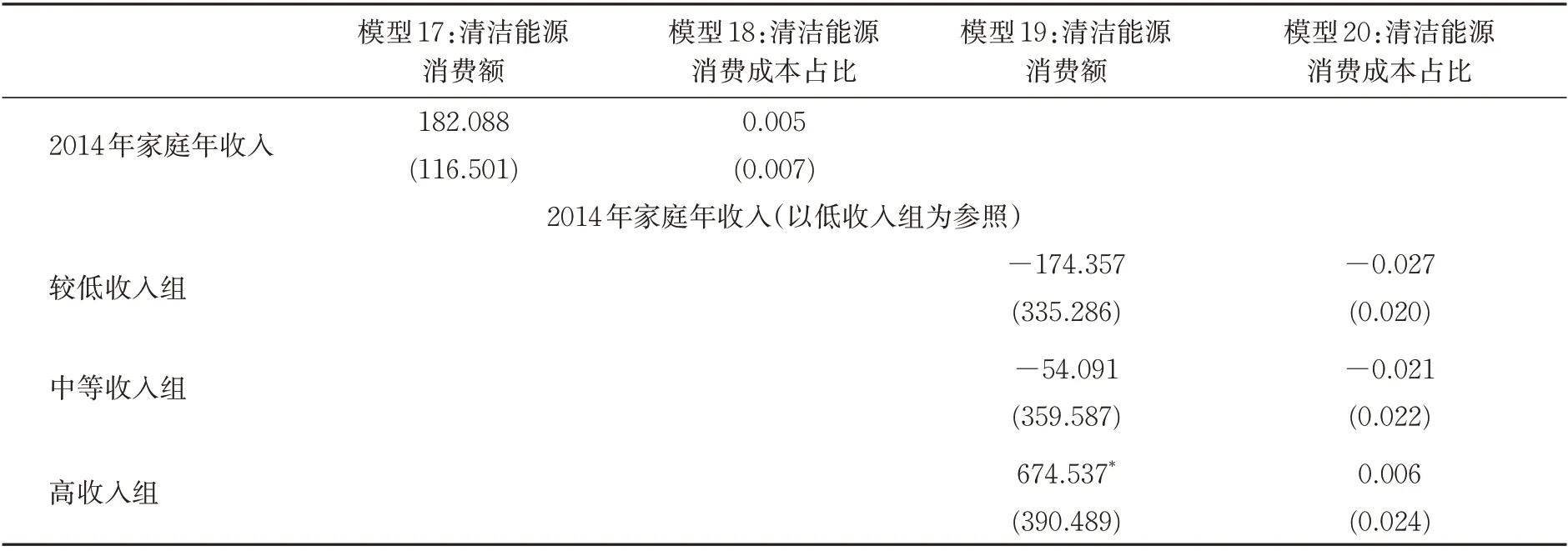

(2)对关键变量的稳健性检验。在本文中,家庭人均收入对农户使用清洁能源有一定的显著影响,但是在清洁能源的消费支出额和消费支出成本比中完全不显著。而被调查对象自身在当地处所的经济水平则对农户使用与消费清洁能源的行为产生了显著正向的影响。为了研究随着家庭收入的提高,农户家庭的收入究竟是否对家庭的清洁能源消费行为产生影响,本文拟考虑从两个方面检验“人均收入”这个关键变量在模型结果中的稳定性。一方面,用“2014年家庭年收入”替换2014年家庭“人均收入”变量,然后用取对数方法处理该变量,重新进行Tobit模型的回归。另一方面,用样本量等量划分的方法处理该变量,重新进行Tobit模型的回归。回归结果如表7所示,发现当取“2014年家庭年收入”为变量时,模型回归结果具有很好的稳定性;在样本等量划分时,相对于“2014年家庭年收入(低收入组)”而言,“较低收入组”和“中等收入组”对家庭清洁能源消费额和清洁能源消费占比的影响系数均为负数,且不显著,只有“高收入组”对农户家庭清洁能源消费额有着正向的显著影响,但对清洁能源消费成本占比影响仍不显著。整体而言,模型稳健性较好。

表7 对“人均收入”变量的稳健性检验 N=1363

将“家庭人口规模”替换为“家庭现同住人口规模”,重新进行回归估计,以考察估计结果的稳健性程度。“家庭现同住人口规模”有可能不同住或经济不独立,将其分别处理成同样的类别变量和连续变量。与前面构建的同吃同住且经济独立的“家庭人口规模”相比,选择“家庭现同住人口规模”就相当于包括了分家的子女的样本。回归结果显示,“家庭现同住人口规模”对农户的清洁能源耗能和支出的影响一致,仅仅对电耗能量有较弱的正向影响,在其他模型中均不显著。模型解释力也没有明显变化。

(3)对内生性问题的讨论。导致内生性问题的原因主要来自测度误差、遗漏变量和互为因果这三个方面[36],本文所采用的数据来源于中国调查与数据中心的国家数据,在数据的录入和测度层面有着较强的专业性,但是,囿于数据结构的有限性,模型中缺乏测量禀赋的相关变量,如耕地面积、养殖情况等,这可能使得沼气等清洁能源的消费分析因为变量遗漏而产生结果偏误,由于本文中所测量的使用沼气的样本值远低于使用电能和太阳能,在估计过程中加入了非农就业经历、区域等变量加以控制。此外,采用内生性检验方法对模型1、模型6、模型11和模型12分别做了检验,得到模型1和模型11(因变量分别为清洁能源总耗能和清洁能源消费额)的检验P值分别为0.6650和0.5221,即内生性不显著;而模型6和模型12的检验P值却分别为0.000和0.0003,内生性显著。本文采用“购买能源的支付频率”这一变量作为“获取清洁能源的容易程度”和“获取清洁能源所需额外成本”这两个指标的工具变量,继续对模型6和模型12进行内生性检验,得到前者的检验P值为0.0527,内生性不显著,后者的检验P值日上升为0.0388。本文将“购买能源的支付频率”这一变量放入Tobit模型中,发现变量的显著性与影响方向均保持一致,在模型12中,教育对清洁能源消费成本占比的影响仍为负,系数依然显著。由此可见,在考虑了内生性的问题后,可获得性对能源的耗能和消费仍起着一定程度的影响。

四、结论与讨论

1.结 论

本文从农户家庭生活能源耗能结构和支出结构两个维度,分析了农户生活能源中清洁能源耗能及其使用占比,并深入探讨了其影响机制。本文认为,在农户的清洁能源消费中家庭禀赋效应和接近效应是客观存在的,但同时家庭禀赋效应的发生机制因为清洁能源自身的特点而产生“意外的后果”,即在农村的清洁能源消费存在“廉价的高品位”特征:由于部分清洁能源取之于大自然,故部分农户使用“高品位”的清洁能源时,其实际的清洁能源支出却低于其他农户使用传统能源的支出,由此在“品位与成本倒挂”的现象下,高人力资本的农户享受着“廉价的高品位”。

从家庭禀赋效应层面来看,拥有较丰富人力资本与经济资本的农户更多地消费清洁能源,其中既有受教育所带来的认知改变因素,也有经济收入所获得保障以及因为较高收入地位所带来的“符号性”消费;社会资本对清洁能源消费影响比较显著,其可能的原因是农村基层党组织的成员参与公共事务或带头使用政府提倡的清洁能源,此外,党员往往是农村社会中的精英阶层,他们对新事物的接受程度和包容度较之于其他人群而言更高。从农村清洁能源消费存在“廉价的高品位”特征来看,农户使用能源存在一定的“非经济理性”特性,即面对使用清洁能源支出更低,却仍有相当部分的农户仍然使用传统能源,而非清洁能源。导致这一特性形成的原因,可能是部分农户的认识不到位,误以为使用清洁能源“费钱”,故遵从传统习惯而使用传统能源;同时也可能是清洁能源使用初始器械的投入限制了农户的清洁能源使用。

从接近效应层面来看,农户距清洁能源的供给点越近,获得清洁能源的交通成本越低,农户越可能使用它。这一效应的发生机制既可能是交易成本的要素,也有可能是学习机制,即距清洁能源的供应点越近,农户对其使用及效能的认知就可能越充分,故更容易使用它。

2.讨 论

根据本文的结论,要让农户有效地使用清洁能源,并在增加对清洁能源消费的同时,完成对非清洁能源的替代,除了考虑在地理范围内因势利导外,还要从几个途径着手。

首先,要加强清洁能源的科普宣传,使得具有不同人力资本的农户对清洁能源有普及型认识,尤其加大对沼气的宣传力度,让有条件的农户认识到沼气与气、电一样,有着清洁、便利和成本相对低的优点。同时,对于家庭人口规模大,用能负担重的家庭,引导其使用太阳能和沼气,避免只使用单一的电能。

其次,要重视农户消费行为的社区效应。农户的消费行为不仅受到家庭收入的影响,还受到家庭在社区中所处的整体物质水平和经济地位的影响。一方面,农户日益增长的经济能力使得农户消耗越来越多的清洁能源,另一方面,农户在社区内形成的对经济水平的评价习惯又使得农户对生活中既有的用能模式(传统用能模式)持有惯性,因此,避免农户产生增能不节能的用能习惯,引导农户在替换非清洁能源的同时又能节约清洁能源是当前亟待重视的问题。

最后,本文进一步证实了能源可获得对农户选择使用清洁能源的重要性,不仅政府要加大对清洁能源的研发进度并加大对大型设施的投入力度外,还要从市场层面加大对农村清洁能源以及器具的供给力度,并提高农村居民对清洁能源的购买能力,如设置便利的清洁能源供应点,鼓励从事清洁能源生产的企业提供辐射城乡的配套服务,以保证农户可以获得安全、便利的能源,并消除农村清洁能源应用的技术性顾虑等;在清洁能源设施无法覆盖的农村区域,要对农户在炊事、取暖中使用的煤炭、薪柴设备或器具进行节能改良,以村为单位,发动党员的积极性,在当地推动节约能源示范效应,逐步强化农户对能源污染的忧患性意识,提高这类农户在生活上的节能意识。