袖珍艺术:更能保存历史

2022-03-25玢玢

玢玢

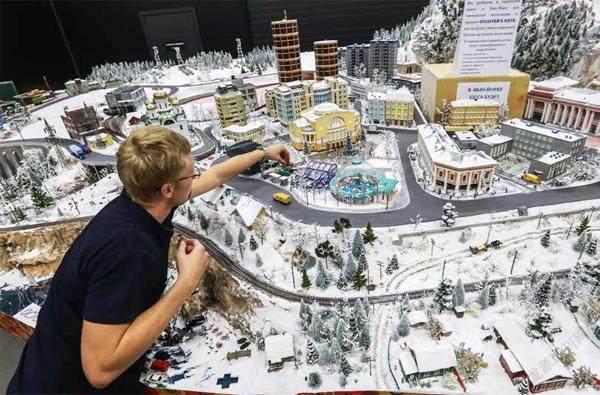

近幾年,微缩模型开始被视为比影像更好的保存历史文物的方法。

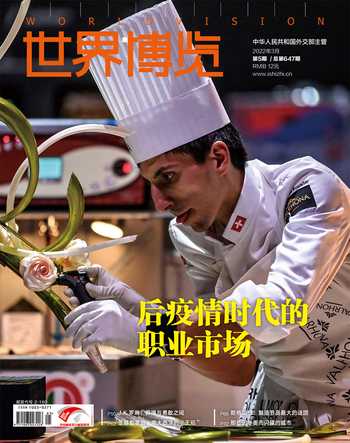

创意十足的冬奥运动微缩艺术品。

当北京冬奥会上运动员们激烈地角逐奖牌时,艺术家们也纷纷以“冬奥”为主题进行创作,助力冬奥。不久前,田炽明创作的“迷你冬奥会”微缩景观作品,就火遍了国内外的社交网络平台。

袖珍艺术的历史可以追溯到16世纪甚至更早。在20世纪八九十年代,日本已经有量产的微缩玩具。近几年,袖珍艺术在中国国内也十分“火热”。很多人似乎天生就对这种只有巴掌大、精细程度却不输真实物件的微缩模型很着迷,总会发出“哇!好可爱,好逼真啊!”的感叹。

微缩模型创作始于18世纪初,发源于德国皇室,后来渐渐被各国贵族所喜爱。很多人难以分辨模型和微缩模型艺术之间的差别。其实,微缩模型艺术比模型更加重视作品的细节。模型只着眼于完成品的外形,并非其内在的形态,例如,建筑模型大多只是一个外壳,里面却全都是空的。而微缩模型艺术对作品里涵盖的所有东西,从外观的形态到里面的细节和布局,都需要一丝不苟、极其细致的工艺。正因如此,微缩模型艺术慢慢被视为一种比相片更为优秀的保存历史文物的方法。

快节奏的生活被放置在显微镜下,一切都在被放大的时候,唯有一人,试图将自己从中抽离出来,俯视整座城市,并将其压缩成一个汇集了多种旋律的音乐盒。

田炽明用几厘米的模型重现了香港20年前的样子。

他就是田炽明,在香港待了半个世纪的微缩模型匠人。他用微缩的方法,努力保留住了瞬息万变的城市和香港市民的集体回忆。

从事建筑模型行业近30年,在没有电脑、机械的最初时期,田炽明全凭一双手压缩还原了种种建筑。而随着机械制造业的发展和北上,香港的手工艺者开始转做监工和指导的工作。然而,由于对手工制作有着莫名的热爱,田炽明还是逆着形势开办了一家制作微缩模型的工作室。

2007年,他经推荐加入了香港微型艺术会,从此开始制作微缩模型作品,并随会参加了多个展览。

他的第一件作品是比例为1:50的《和昌大押》模型。田炽明认为,一件作品若想吸引观赏者仔细观看,并给他们留下深刻印象,就需要在创作中加入视觉及听觉等动感元素,如会转动的风扇、会闪的霓虹灯、会播放的电视机等,多种不同质地的材料在他的手上都获得了生命和律动。

以前,香港人的生活是离不开当铺的。为了保护隐私,当铺必须关起门来做生意。而如今,藏匿于楼宇之间的和昌大押,老旧木门窗尚在,楼里却换了另一片景象。唯有叮叮车在这个城市的缝隙中,保留着原有的味道。

自1881年第一辆电车在港区通行至今,若要评出其间最具香港特色的电车,必定是1965年由香港自行设计及制作的单层卡车了。虽然这种卡车已于1982年全部“退役”,但其独特的造型和极具风味的设计,还是在香港电车史上留下了浓墨重彩的一笔。

叮叮车,又名双层有轨电车,每日穿梭在香港最繁华的商业中心。由于开车时司机踩踏铁板会发出“叮叮”的声音,而被称为“叮叮车”。田炽明小时候住在筲箕湾,当时的电车总站恰巧设立在那里,电车便成为他最常乘坐的交通工具,因此他对电车充满了童年的回忆。

位于湾仔的和昌大押,是19世纪南方特有的唐楼建筑,底层作商铺,楼上是住宅。在100年后的重建中仍保留了它外在的模样。田炽明做第一份工作时,公司恰巧就在和昌大押的对面。每一天吃饭、收工回家,他都会路过这幢古旧的老楼,所以对它的印象极为深刻。那时为了“纪念香港回归10周年”的展览,田炽明脑海中出现的就是当年每日都能见到的叮叮车。所以,他决定将他第一份工作地点的标志性建筑物,作为自己第一个微缩模型的原型。

在所有作品中,《和昌大押》算是田炽明的“初恋”。幸运的是,买下这个作品的人是他的知音——安迪。无论何时,只要田炽明需要这个作品参展,他都愿意无偿地借出。安迪说,微缩模型与旧照片有很大的不同,前者更加立体生动。通过照片比较难以了解当时的实际情况,而微缩模型除了能看到表面的建筑物之外,还可以让人了解建筑物里面的细节,而这是照片无法展现的,它可以帮我们勾画出香港过去200年的历史。

由于制作《和昌大押》的模型,田炽明结识了现在的合作伙伴和朋友——美琪。

田炽明开办了一间微缩模型的工作室,但建筑模型与微缩模型始终有差别,所以,他在最开始并不适应,多少会有些担心前景——毕竟,按时领月薪的工作和自己创业做生意完全是两码事儿。出于对朋友的关心,以及避免成为他的拖累,美琪一直以来都非常支持他的工作。

对她而言,在与田炽明相处合作的10年里,他们在模型之外依然有着非常好的感情。在她的眼里,私下作为朋友的田炽明,无论发生什么事情都会和自己相互关照,是能使自己尽量做到最好的朋友。

两个各有长处的人,相处的法则是都尽力发挥好自己最擅长的领域,偶尔请求对方的帮助,互补出最强大的能力。比如,美琪主要是做一些细致的或者是黏土上的东西,而田炽明则做外壳或者是能动的东西,各做各自擅长的部分,合作起来就不会有冲突。

曾经为了一件作品的测量,田炽明走遍了旺角的大街小巷,走过了近50个天台,只为了更精确地表现作品。他说,制作过程中最重要的是构思,就是你想做一件模型出来,一定要集齐所有资料,还要计算好比例和大小。毕竟香港地方小,不能做巨型的作品出来。

香港确实是座“小”城市,大部分的人拥挤在一起,在或喜或忧的生活中,寻觅一块安稳之地。而高消费和高竞争,让每个人像是随时能被风卷走的蝼蚁,却又带着千斤重的心事,被困于原地。

近几年,微缩模型开始被视为比影像更好的保存历史文物的方法。透过它,文物能被完整及立体地保存,并且可观、可触。微缩模型创作在物料选用上极具弹性、丰俭由人,所以,正逐渐成为一种老少皆宜的艺术活动。

除了慕名而来购买或定制模型的人,田炽明的工作室还常会在周末迎来他的学生,其中有家庭主妇,也有上班族。在静下心的制作过程中,生活上的种种烦忧都在逐渐缩小。

微缩模型和模型是有些区别的,尤其在材料的质地上。若那一部分的原物是木质的或皮质的,则在微缩模型制作过程中也要使用真正的木料和皮料。所以,在转变的初期最为艰难,做第一个理发屋作品就花了将近一个半月的时间,因为里面有非常多的细碎零件,比如剪刀、剪发器、梳子、风筒,最花时间的就是理发椅。

与其他微缩模型不同,田炽明的大部分作品都会以“做旧”来达到一种创新。比如,铁门窗上会留下港岛城市因受潮而形成的特有锈迹,而旋转灯、《老夫子》漫画书等极具香港特色的细节,也是作品中不可或缺的一部分。

田炽明作品《唐楼》。

袖珍艺术的历史可以追溯到16世纪甚至更早。在20世纪八九十年代,日本已经有量产的微缩玩具。近几年,袖珍艺术在国内也十分“火热”。

若要问田炽明最有感情的作品是哪一件,他肯定会说对所有作品都有感情。一方面,大部分作品的原型都是自己以前见过的事物;另一方面,完成每一件作品都是一个艰辛的过程——每件大型的作品都需要2—3个月的时间,其间很少有时间去休息,每天只能睡一两个小时。而且,做的时候根本不能停,到某一个步骤的时候一定要一气呵成,投入之后如果停了一下,就很难再有那个感情投入了。

之前的建筑模型行业其实挺风光的,但近10年开始慢慢走下坡路,远远没有之前那么繁盛了。而田炽明刚好遇上公司裁员,便决定从中摆脱出来。他曾经想过出去闯荡,但几番考虑之下,觉得风险太大,便决定留下来开办工作室,教更多的人制作微缩模型。

没有了稳定的月薪后,自己需要解决庞杂的生活开销,不得已卖出自己的作品成了支付生活费的渠道,其中包括很多自己舍不得的作品。很多人都问过他什么时候会有新作品,而这样一个别人随口一问的问题,对他而言却是横亘在新作品前面的巨大障碍。这是因为,如果花2个月时间做一件新品,便需要停下手中其他的工作,等同于切断了自己的经济来源,让生活难以维系。但是,当周边人劝他如果坚持不下去就做回建筑模型时,田炽明还是肯定地告诉旁人,做微缩模型是自己选择的目标,自己肯定能在这个行业里坚持下去。

同样,正因为一件作品的创造过程中包含着此时此地的情感,做微缩模型的人一般都不会做,也难以做出第二件同样的作品。尽管他那3件作品——冰室、凉茶铺、发廊,每个都做了差不多5个,但这种不情愿的复制也只是为了生活。

之前的田炽明忌烟酒,可随着工作量和压力的增加,他开始抽烟。烦闷无处宣泄时,他也会带着啤酒到天台俯视整座城市,像查验模型作品一样观察香港的每一处细节。

城市飞速发展,旧有的东西逐渐被拆除,但20世纪六七十年代摩星岭海边木屋建筑的精巧,还是让现在很多建筑业内人士佩服不已:整片像附着在悬崖上的木屋群,只用木桩搭成的地基就能撑起整座房子。

对田炽明而言,天台还有更为深刻的意义。他的父亲是政府公务员,曾在地震测量部门工作,是香港地面及山顶测量工作的第一人。地震測量部门的工作非常辛苦,在香港这么多年的建设中,田炽明的父亲可谓是开荒牛,常常会去各个地方测量建筑物的高度,或者策划如何建设。有时他会去偏僻的山头,或者完全没有通路、没有交通工具可以到达的地方,一般只能搭乘直升机在山顶降落,再扎营2周左右,长时间不能回家。

在田炽明上小学的时候,父亲总会带着他去南丫岛旅行,去往岛上的交通工具只有渡轮,会途经摩星岭外的海峡。现在摩星岭附近盖满了富豪的高级住宅,而在多年前,第一次看到摩星岭山坡上一层建筑物的田炽明,却是满目残破的景象,参差不齐的木屋群好似一个小人国。

田炽明把不复存在的香港旧忆,浓缩于《摩星岭木屋村》的一砖一瓦中。

田炽明的父亲已去世2年多,在这2年多里,他怀着对父亲的思念,决定将早已不复存在的摩星岭木屋村重现于世人眼前。然而,没有现实的景物作参考,只能靠着图片和自己的记忆去还原,这对制作者来讲难度极高。

田炽明通过对摩星岭遗址的考察,确定了模型大概的范围和比例,意外收获了可以用于制作模型底座的完美树皮,并在废弃的屋村中找到了木屋制作的灵感。在近百个日夜后,微缩模型作品《摩星岭木屋村》完成了。

父亲临终前说很担心田炽明的生活和未来的事业,说完没多久便去世了。田炽明的每一件作品,父亲都很喜欢,也很支持他的微缩模型工作,甚至每次展览他都会过来看。

田炽明童年时,每逢中秋节,家人都会带着他走到大街上,观赏一班身着白汗衫的壮汉在浣纱街挥舞火龙巡行。老一辈会带着小孩儿从龙尾捐到龙头,以求身体健康、全家安康。舞龙过后,行人会拔走插在火龙身上的香,带回家摆在神台上供奉,以求辟邪和保平安。

往日舞火龍的街道上,并不会设有栏杆,围观的人可以在龙身龙尾之间自由穿梭,但由于龙身太长,难以控制,所以在舞动龙尾的时候会左摇右摆,一旦控制不好便会撞到楼房的墙壁。所以,日后出于安全考虑,舞龙时加设了栏杆阻隔。

看似简单的造型,在细节之处却有极为细致的设计。为了呈现火龙栩栩如生的感觉,田炽明一如既往地在龙头及龙尾加上动感元素,以机械辅助上下移动。为了模仿插满香烛的火龙,需要将LED灯和0.5毫米的光纤,放入直径只有5毫米的胶管里。之后还需要在龙身上钻出将近1000个0.55毫米的小孔,再将光纤剪短,模仿龙身上的香烛。有时若不小心,钻穿了管内的灯带,整节龙身便作废了。

田炽明还做了近百个人形,以营造热闹情景。为了带领大家重返20世纪70年代大坑舞火龙的盛况,他还重建了早于80年代末拆卸的龙溪台。由于资料有限,唯有靠记忆和旧照片来还原。

现在只要有展览,田炽明的母亲都会前往参观,她甚至能记住作品中的种种细节:“在他的作品里,任何一个角落都有东西给你看,甚至屋顶上都有只猫给你看,我都数得出他屋顶有几只猫。马路上又有货车,再往上一点儿还有打麻将的,在尾部近海处还有一个人在钓鱼。”

田炽明最喜欢的就是老人家来看展,因为他们会特别有感觉、有共鸣,很多老人看过后都会面带笑容地离开。

现在,他的梦想是把沿海的那条街不断地做下去,向上延伸至山顶,以缆车连接,在左右扩展做公园、公屋、游乐场。比如香港的荔园游乐场,因为香港以前没有几个大型的游乐场,与田炽明同辈的人大部分都去过那里,那是大家的集体回忆,他想要通过微缩模型把属于他的岁月留住。

田炽明以双手重现了各种逝去的场景,无论是临街小吃摊油腻腻的碗筷,还是隔壁理发店里太空舱似的椅子,他在霓虹闪烁的都市里,重现着那些被现代化淹没的古旧事物,一毫不差,做出记忆中的样子。

他说,香港是个变化很快的城市,步伐也很快,很多事物眨眼就消失了,他能做的,就是用微缩的方法去保留这些旧的事物。

会遗忘的人是幸福的,可认真去重拾回忆的人却更值得被尊重,在一个日新月异的城市里,田炽明已经准备好,用余生去重拾曾经的过往。

在新冠肺炎疫情影响下,北京冬奥会严格遵循防疫规定,口罩是必不可少的元素。田炽明参考了冬奥会的种种防疫手段,将口罩元素贯彻到底,让“小人们”围绕口罩来了一场安全且有趣的“迷你冬奥会”。

在田炽明大开脑洞下,浅蓝色的医用口罩变成了冰雪场地,各位运动员已经蓄势待发。乍一看还以为田炽明也偷懒直接去薅了点雪,仔细一看才发现原来是座“刨冰雪山”。除了这个,他还安排了各种各样的滑雪赛道,高低起伏的赛道上运动员已经“一飞冲天”,而平缓一点的雪道是用毛巾复刻的。

除了口罩毛巾,田炽明还用了生活中各种物品来“复刻”奥运会。首先就是必不可少的奥运圣火,就是一个淋上果酱的冰淇淋。不得不说,甜筒火炬看起来很好吃,让人不禁猜想它的味道。同样看起来好吃的还有冰棍,也就是用一整个晶莹剔透的蓝色冰棍完美复刻了的冰球赛场。

谁能想到,生活中小小的口罩、毛巾、洗碗海绵、食物也能化身为运动赛场,让“小人儿们”在上面尽情拼搏。再看田炽明的其他作品,你就能够体会到“艺术来源于生活”。很多人看见美食,第一反应就是“食指大动”,但是在田炽明的眼中,这些美食都是创作的主角。除了美食,生活中随处可见的物品,在他的手下也能“打开新世界的大门”。

从2011年田炽明创作“微型日历”、尝试以小人偶视角重新定义“世界”,到如今已经有10年了。他的作品充满了故事感,在他的世界里,再平凡不起眼的东西也有闪闪发亮的一面,所有的物品都附有超乎本身的价值。

(责编:马南迪)