清茗一盏,坚守一生

2022-03-24湖州市菱湖中学张奕

文 湖州市菱湖中学 张奕

“山从天目成群出,水傍太湖分港流。行遍江南清丽地,人生只合住湖州。”元代诗人戴表元曾对湖州如此称赞过。在这样有山有水的湖州荻港古村深处,藏匿着一家百年茶馆。

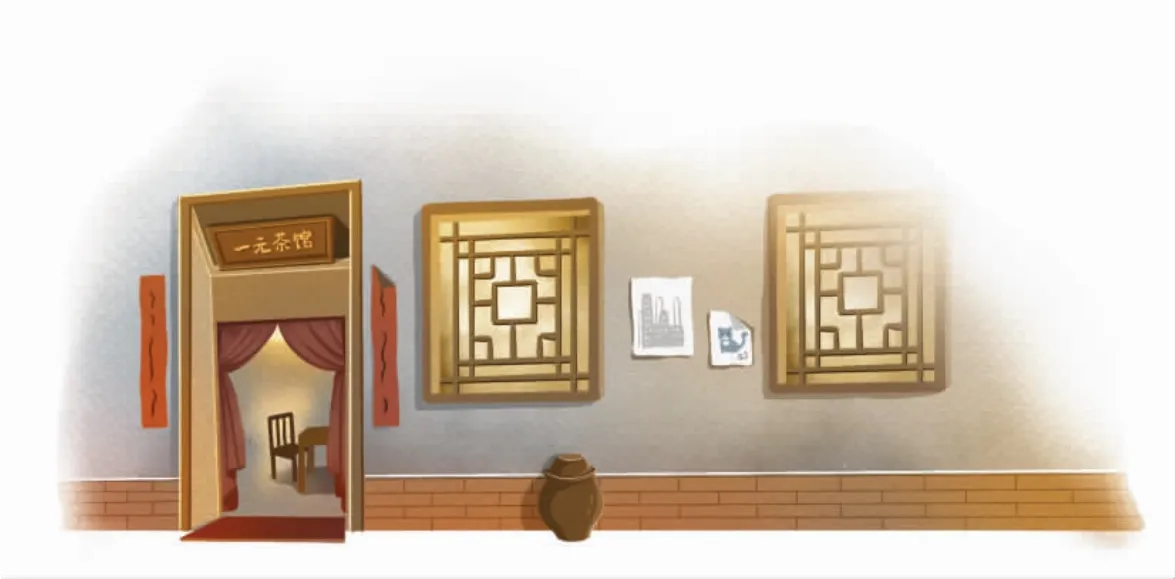

“一元茶馆”坚守百年情愁,四代传承留住一盏心灯。今日,且跟着我一起去探寻茶馆的百年传奇。

百年茶馆,风雨征程

“一元茶馆”自民国初年开张至今,已经有100 多年的历史了。其原名是聚华园茶馆,已四易其主。第四代掌柜潘平福于1966年盘下这个茶馆,传承水乡茶馆特色,开创早茶,茶水费只收一元钱。潘平福与茶客们谦让友爱的故事让著名书法大师王似锋深受感动,题“一元茶馆”匾赞之。

横跨于荻港里巷埭市河,两边集市商铺林立,“买鱼买肉上石桥”的积善桥,曾经是荻港最繁华的市场。经过村里的商人,都喜欢在此处驻足喝口茶,我想就跟现在的人喜欢停下来喝杯咖啡一样吧。市场繁荣,茶馆便也多了起来,零散地分布在集市中,彩云楼、三星园、先月楼、怡园楼……荻港原来有着大大小小13家茶馆,生意火爆。

但时过境迁,后来商业集市慢慢从村子里挪了出去,村子变得萧条起来,茶馆一家家关门,最后只剩下聚华园了。“一元茶馆”是这个江南古村仅存的一家老式茶馆。

一抹茶香,一盏心灯

凌晨三点,天蒙蒙亮。水汽氤氲中,只有一两家灯火。走过积善桥,石板路旁有家铺子,半掩着门,亮着灯。推门进去,瞧见两个身影在发黑的白炽灯泡下,埋着头,弓着身子,不声不响地忙碌着。身旁的老式煤炉上坐着几只上了年头的茶壶,正大汗淋漓地“嗤嗤”喘着热气。他们井井有条地烧好水,备好茶,摆好塑料暖瓶、搪瓷杯子……

四点前打理好一切,喝茶的老人们也陆陆续续地到来,茶馆变得灯火通明、人声鼎沸。江南水乡的大多数村民从事养鱼、种菱、蚕桑等劳作。而茶馆完美配合了荻港人的生活习惯,劳作前喝上一杯热乎乎的茶,这一天才算真正开始。

百年茶馆的妙处在于,可能有些茶客光顾的年月比老板还长。比如76 岁的张妙根,他总爱第一个来,一份报纸、一杯茶,一喝就是40年。除了本村村民,还经常能看到远道而来的客人。例如菱湖镇下昂村村民老章,已过耄耋之年的他每隔两三天就要来一次。老茶馆里的老人们家长里短、天南海北地闲谈,把茶馆当作看世界的驿站。

考虑到茶客大多是老人,茶馆主人潘平福一直没有涨过价,2011年之前,这里的茶水只收5 毛钱一杯,显然,是一门亏本生意。还没等老潘开口,茶馆里的老人们聚在一起,替老潘算了一笔账:“700 元一个月的房租,200 多元的伙计工钱,一天消耗的近40 公斤的煤球和40 多杯茶水,除去成本,明摆着是笔亏本买卖。”但潘平福几十年都没涨过价,因为能让这些老人有个话家常的去处,即使入不敷出,老潘也甘之如饴。

稀奇的事儿发生了,消费者执意要让老板涨价这样的事儿,你听说过吗?2011年,茶友们坚持要老潘涨价,大家的呼声都特别高。在大家的一再坚持下,老潘的茶水涨到了一元钱。到了2014年后,茶客们提出自带茶叶,只需老潘提供热水。毛主席说:“一个人做点好事并不难,难的是一辈子做好事。”除了茶馆老板的身份,老潘还是一位剃头师傅,他靠着自己的剃头技术来补贴亏损。

“以前但凡是大茶楼,都会留出一个地方来给剃头匠,这是规矩。”老潘在1966年接下茶馆后就留出一角剃头修面。为了将这个传统延续下去,他曾收过七八个徒弟,最后都走光了,唯有伙计哑巴待得最久。哑巴真名叫章松青,小时在嘉兴聋哑学校上过学,他是“一元茶馆”唯一的堂倌。当年在别人嫌弃他时,是老潘收留他在茶馆做个烧水伙计,而这一待,便是30 多年。老潘说:“我帮助他一些,他帮助我一点,相互帮衬。”轻描淡写的一句话,却朴实地道尽了两个老人之间的深厚情谊。如今,潘平福的亏本坚守、老茶客的不忘善心、章松青的以德报恩等发生在“一元茶馆”的事迹成为当代湖州的佳话。小小的“一元茶馆”,因为一杯茶和满屋子的善意,成了荻港人最爱的去处。

不忘善恩,坚守茗香

主人潘平福,拥有着诚信工商户、五好经营户等美名。他的理发室里除了必备的剪刀、梳子、夹钳等剃头家什,还有一面单面镶着旧木框的镜子、一把上了年头的旧椅子、一个用于洗头的搪瓷脸盆,工具简单陈旧。“开门做生意,最主要就是诚信。”这是老潘父亲强调的经商原则,也成了他多年坚守的准则。

待客人落座,先帮忙系好围身裙,再用爽身粉在脖子周围仔仔细细轻拍几下。理完发后,客人很自觉地脱下外套,随后享受着老潘的“匠心”服务——先用热毛巾敷上个几秒,再给顾客洗头。

你以为这就结束了?在以前,剃头有一整套程序要完成:接下来还要返回座位,将靠背摇下准备修面,磨好的刮刀在脸上游走,干净利落,有顺剃也有侧剃;然后修眉、剪鼻毛和耳毫,再摇上靠背,精剪正上方的头发。老潘一手轻轻托着客人的脸,一手拿着黄色柄的小剃刀慢慢地刮着,时常拿着小剪刀精细地剪着。每当他理发时,他总能与顾客唠上几句。接受“一条龙”服务后的顾客变得春风拂面、精神焕发。

附近的老人们格外钟情老潘的传统手艺,甚至还有一些游客宁愿走远路,也要把头“省”给老潘。

老潘的坚守是艰难的,靠着理发店的收入,经营着常常在亏本边缘游走的茶馆;老潘的坚守也是幸福的,生意人能享受消费者执意要你涨价的幸福,是鲜少有人能体会到的。

走进茶馆,一副写着“善为至宝,一生用之不尽;心作良田,百世耕耘有余”的对联映入眼帘,诠释着茶馆里的温情故事。最引人注目的莫过于墙上的一张张照片,有国际友人合影留念,有老茶客群会图……翻开挂在墙上的老式留言本,可见“一元白茶,甲子度发,篾笼喵呜,三更喑哑”“千言万语道不尽喜悦,百年老屋诉说百年情愁”等留言。

自1966年潘平福用自己所有积蓄盘下这家老茶馆的半个多世纪以来,他坚持不卖高价、不关门,低价供应茶水,从当初的一杯茶几分钱,到如今的一元钱,潘平福始终坚守承诺。

客来客往,茶浓茶淡;日出日落,炉旺炉熄。在城市的尽头,没有繁华的街市、闪亮的霓虹,只有风雨飘摇的百年老茶馆和两位淳朴的老人。太阳从地平线升起,照耀着城市的尽头,照亮了传奇的他们。