基于杂交鲟幼鱼生长性能、体成分和血清生化指标的鲟饲料养殖效果分析

2022-03-24褚志鹏吴金平金佳利陈细华

褚志鹏,吴金平,金佳利,刘 伟,陈细华

(中国水产科学研究院长江水产研究所,农业农村部淡水生物多样性保护重点实验室,武汉 430223)

鲟()即鲟形目鱼类,起源早且具有极高的科学研究和经济价值。自然界现存2科6属27种。自上世纪80年代至今的30多年里,我国的鲟产业经历了萌芽、起步、快速发展和平稳发展几个时期,2020年《中国渔业统计年鉴》数据中显示2019年我国鲟年产量为10.2万吨。国内鲟养殖品种较多,纯种和杂交种均有养殖,其中俗称西杂(×)的杂交鲟是中国鲟市场的主养品种之一。目前国内知名鲟饲料品牌约10个,尽管在鲟商品饲料的生产过程中通过对配方不断优化使得饲料品质不断改善,但是由于饲料企业更多地关注企业效益,缺乏对精准营养需求和养殖效果的研究。而对饲料中氮磷利用率研究不够深入以及因原料成本的浮动不合理地调整饲料配方等问题导致市场上鲟商品饲料品质良莠不齐。

国内外已经开展了诸多鲟营养的相关研究,但多数集中在较小规格的幼鱼阶段,且针对每种鲟的研究不够系统。部分研究中用到的方法、提出的概念以及不同种类鲟对营养素等需要量仍存在争议。各种鲟商品饲料通用,做成不同的颗粒后又用于不同的生长阶段是现阶段市场的常态。本研究团队曾收集国内知名度和市场占有率较高的8种品牌鲟商品饲料样本,通过检测其营养水平,评估了当前国内鲟商品饲料质量的整体现状。为进一步了解和评估国内鲟商品饲料的状况和养殖效果,探究不同品牌鲟商品饲料是否适用于目前的主养品种以及配方中存在的问题,本实验从前期研究中的8种鲟商品饲料品牌中筛选了品质达标、价格一致的4种,以目前国内鲟市场份额较多的西杂作为对象进行养殖效果对比试验。通过对西杂生长性能、体成分和各项血清生化指标的分析评估4种鲟商品饲料的养殖效果,以期为饲料企业设计鲟饲料配方提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 实验饲料与实验用鱼

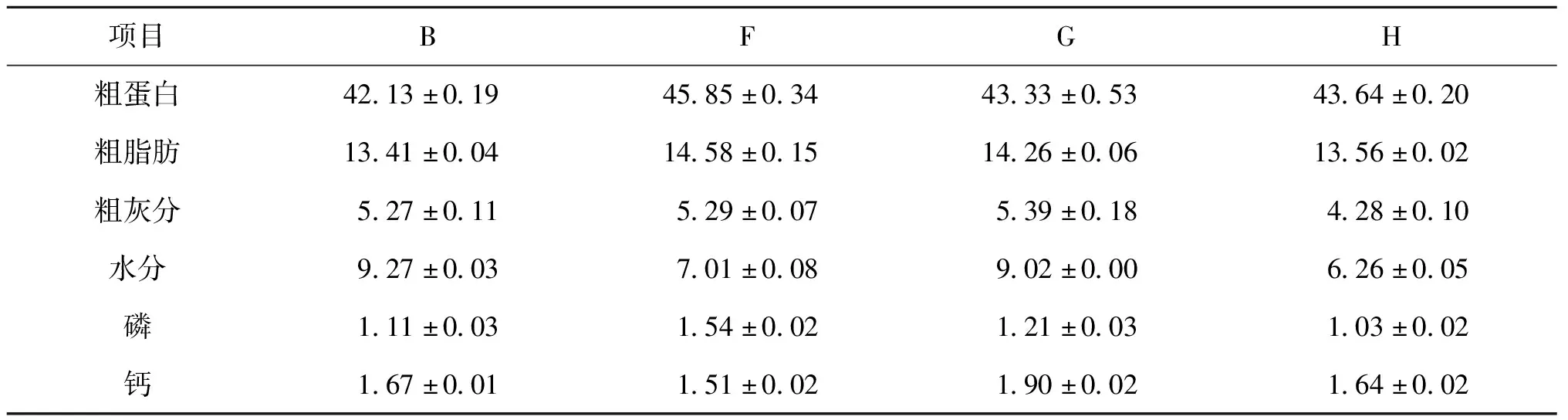

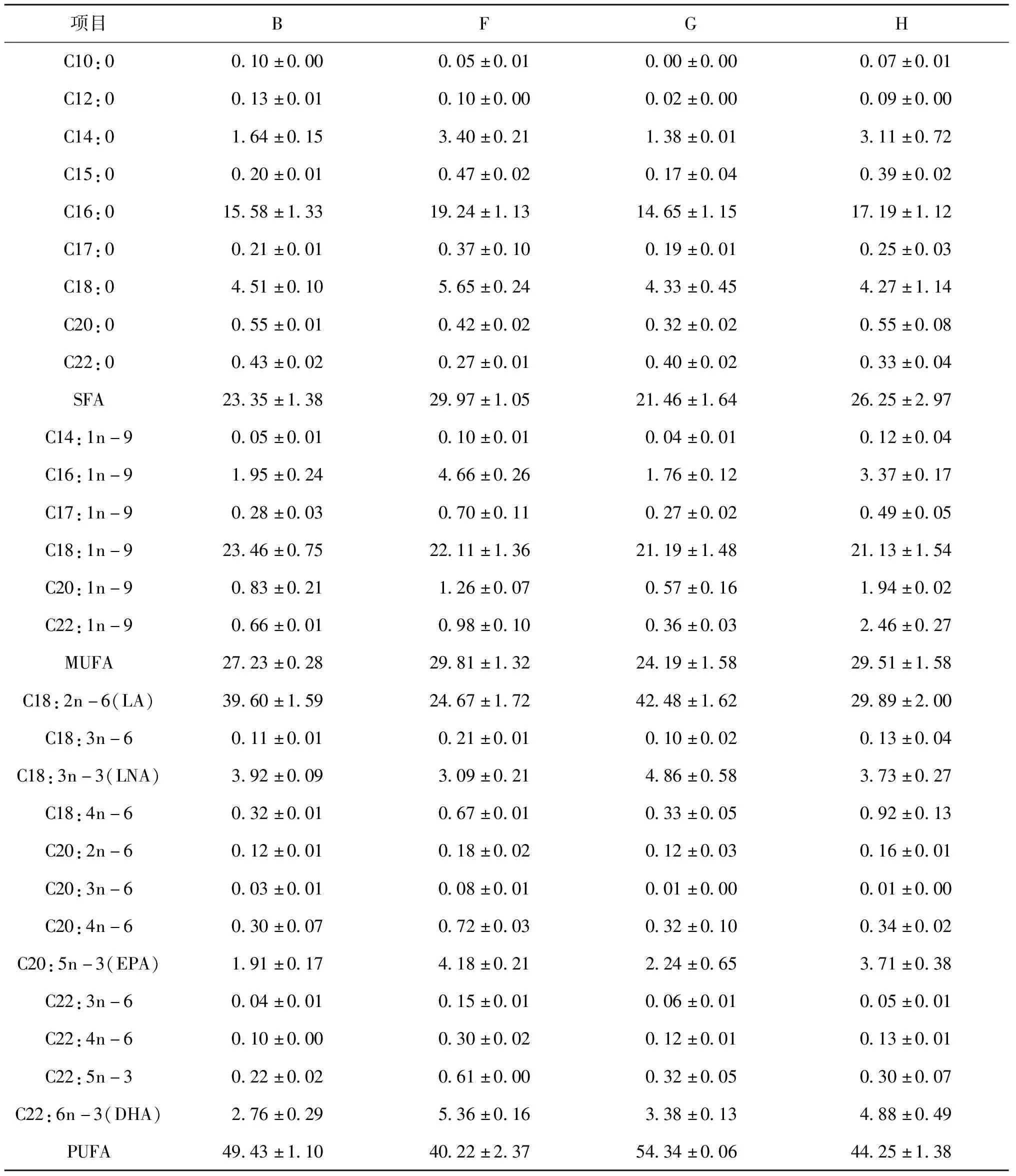

4种实验饲料分别为文献[4]中的B、F、G和H鲟商品饲料品牌的幼鱼5号饲料,将实验饲料以对应方式命名,饲料营养水平、氨基酸和脂肪酸组成及含量(实测值)见表1~3。除F饲料营养水平中粗蛋白含量较高于其他3个品牌外,4种鲟商品饲料间氨基酸和脂肪酸组成及含量均存在较大差异。实验所用西杂幼鱼购自武汉少潭河农业生态有限公司,初始体重为(512.48±3.10)g,养殖实验于该公司基地室外水泥池进行。

表1 4种鲟商品饲料营养水平(干重)

表2 4种鲟商品饲料氨基酸组成(干重)

表3 4种鲟商品饲料脂肪酸组成(相对含量)(干重)

1.2 实验设计与养殖管理

实验分为4组,分别按饲料品牌命名为B组、F组、G组和H组,每组设3个重复。挑选体格健壮、规格一致的杂交鲟240尾随机分配到12个长条形水泥池(长4 m,宽2 m,水深0.5 m)中,每个水泥池放养20尾。

采用表观饱食投喂法,每天投喂投2次,投喂时间为07:00和19:00。每次投喂完30 min后进行排污换水,清理水泥池中粪便并收集残饵用以计算饲料效率。养殖周期为8周,每20 d对实验鱼进行称重,合理调整投喂量。流水养殖,水源为天然水库水。养殖期间水温(20.3±2.5)℃,溶解氧(7.7±0.3)mg/L,pH为7.0~7.6,氨氮小于0.5 mg/L,亚硝酸盐小于 0.1 mg/L。

1.3 样品采集

养殖实验结束后,将实验鱼饥饿24 h后测量体重和体长用以计算肥满度。每个重复随机挑选3尾实验鱼经MS-222麻醉称重后进行尾静脉采血,4 ℃冰箱静置4 h后3 500 r/min离心10 min后取上层血清,保存于-80 ℃冰箱以备检测各项血清生化和抗氧化指标。随后将实验鱼解剖,分别取肝和内脏称重,用以计算肝体比和脏体比;取背肌、肝及另外3尾全鱼保存于-20 ℃冰箱以备测定营养成分。

1.4 测定方法

1.4.1 饲料及鱼体成分测定方法

饲料、全鱼、肌肉和肝的水分、粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、磷和钙含量分别采用105 ℃干燥法(GB/T5009.3-2003)、凯氏定氮法(GB/T5009.3-2003)、索氏抽提法(GB/5009.6-2003)、550 ℃灼烧法(GB/5009.4-2003)、分光光度法(GB/T6437-2018)和滴定法(GB/T6436-2018)进行测定。饲料氨基酸含量通过酸水解法,采用SYKAM S-433D型氨基酸专用分析仪(德国赛卡姆公司)(GB/T18246-2000)测定;色氨酸含量采用碱水解分光光度法(GB/T15400-2018)测定;脂肪酸含量采用GC-2030气相色谱仪(日本岛津)(GB/T17377-2008)测定。

1.4.2 血清生化指标测定方法

血清生化指标中葡萄糖(GLU)、谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、磷(P)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、总胆固醇(TG)、甘油三酯(TC)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)均采用BS-460全自动生化分析仪(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司)进行测定。

1.4.3 血清抗氧化指标测定方法

血清抗氧化指标中过氧化氢酶(CAT),总抗氧化能力(T-AOC),超氧化物歧化酶(SOD)和丙二醛(MDA)均采用南京建成生物工程研究所提供的试剂盒进行测定。

1.5 计算公式及数据分析

增重率(WGR)=100%×(-);

饲料效率(FE)=100%×(-);

特定生长率(SGR)= 100%×(ln-ln);

摄食率(FR)=100%×/[(×(+)/2];

蛋白质效率(PER)=100%×(-)/(×);

蛋白质沉积率(PRR)=100%×(×-×)(×);

成活率(SR)=100%×;

肥满度(CF)=×100;

脏体比(VSI)= 100%×;

肝体比(HSI)= 100%×。

式中:代表末体质量(g);代表初体质量(g);代表总摄食饲料干重(g);为试验天数(d);代表实验初鱼总重(g);代表实验终末鱼总重(g);代表实验饲料粗蛋白质含量(%);代表实验终末鱼体粗蛋白质含量(%);代表实验初鱼体粗蛋白质含量(%);代表实验初始鱼尾数;代表实验终末鱼尾数;代表鱼体体重(g);代表鱼体体长(cm);代表鱼体内脏质量(g);代表鱼体肝质量(g)。

所有数据经Excel 2016整理后,利用SPSS 20.0对数据进行单因素方差分析(one-way ANOVA)和双变量相关性分析,采用Duncan氏法进行多重比较检验分析组间的差异显著性,采用Pearson相关系数描述指标间相关性,显著水平定为<0.05。数据以平均值±标准误(Mean±SE)表示。

2 结果

2.1 杂交鲟幼鱼的生长性能

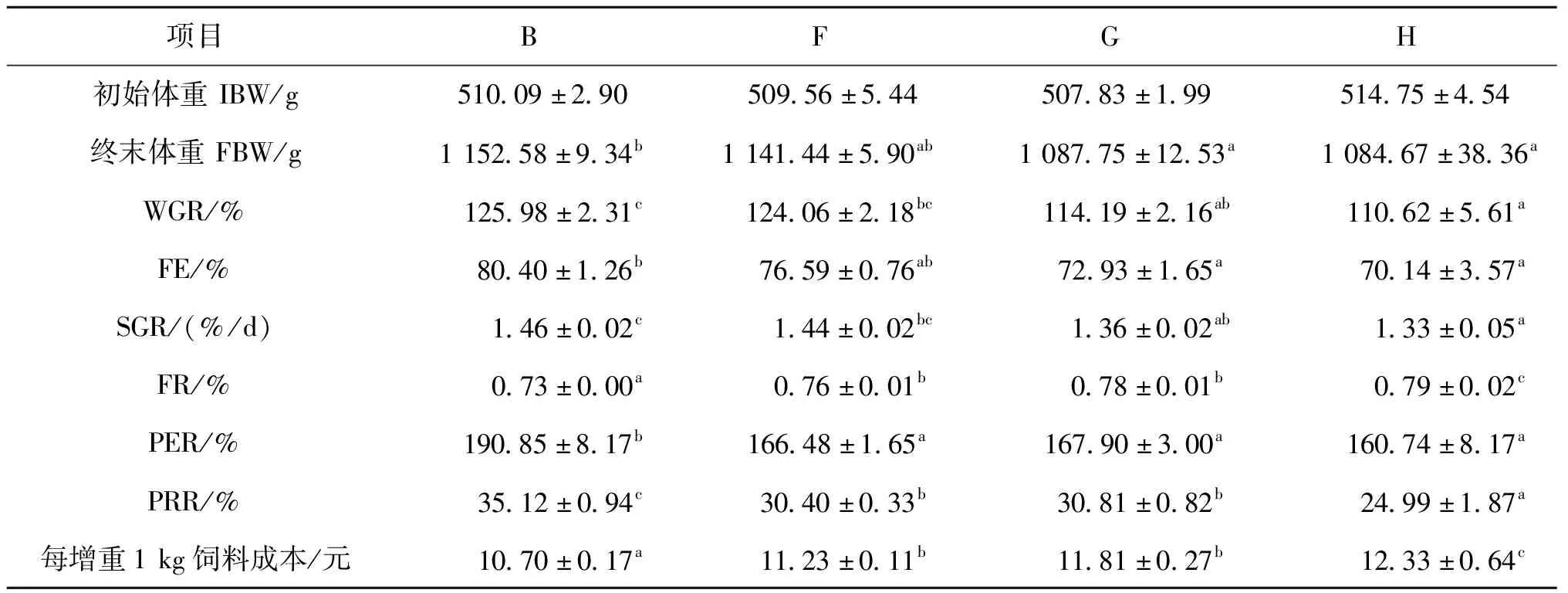

由表4可知,使用4种鲟商品饲料养殖杂交鲟的WGR为110.62%~125.98%,FE为70.14%~80.40%。B组和F组WGR最高,其中B组WGR显著高于G组和H组。与WGR相同,B组和F组FE和SGR最高,且均B组显著高于G组和H组。与之相反,G组和H组的FR最高且显著高于B组。B组PER和PRR均显著高于其他三组。实验鱼每增重1 kg的饲料成本在10.70~12.33元,B组的饲料成本最低,其中B组、F组和G组显著低于H组。

表4 杂交鲟幼鱼的生长性能

2.2 杂交鲟幼鱼的形体指标和成活率

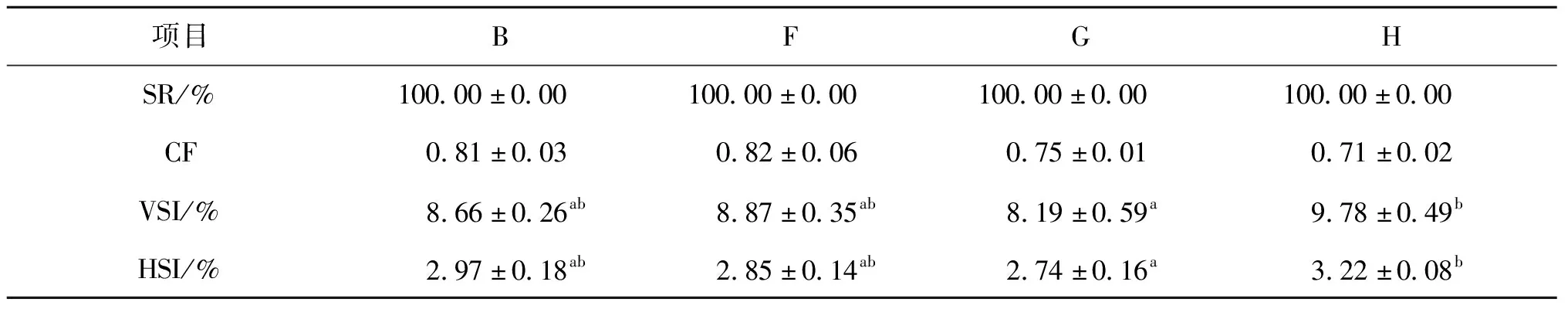

由表5可知,各组实验鱼SR和CF之间无显著性差异。H组VSI和HSI显著高于G组,B组、F组和G组无显著性差异。

表5 杂交鲟幼鱼的成活率和形体指标

2.3 杂交鲟幼鱼的体成分

表6显示,各组间全鱼水分含量、肌肉水分和粗灰分含量以及肝粗蛋白和粗灰分含量无显著性差异。B组、F组和G组全鱼和肌肉粗蛋白含量显著高于H组。B组和F组全鱼粗脂肪含量显著低于G组和H组。H组全鱼粗脂肪和粗灰分含量及肌肉粗脂肪含量均最高,且全鱼粗灰分含量显著高于其他三组。B组肝粗脂肪含量显著低于其他三组。

表6 杂交鲟幼鱼的体成分

2.4 杂交鲟幼鱼的血清生化指标

不同组间各项血清常规生化指标均存在显著性差异(表7)。其中B组血清中ALT、AST、ALP、P、TG和TC含量或活性均显著低于G组和H组。F组血清中GLU、ALT、AST、ALP、P、TG和LDL-C含量或活性均显著低于G组和H组。G组血清中除GLU、TP和ALB含量外其余各项指标均显著高于B组和F组。其中血清中ALT和AST活性,ALP和P含量,TC、TG、LDL-C和HDL-C含量均呈正相关。

表7 杂交鲟幼鱼的血清常规生化指标

2.5 杂交鲟幼鱼的血清抗氧化指标

由表8可知,各组间血清中CAT和SOD活性无显著性差异。G组血清中T-AOC显著低于B组和H组,同时G组血清MDA含量显著高于其他三组。

表8 杂交鲟幼鱼的血清抗氧化指标

2.6 杂交鲟生长性能与鱼体粗脂肪和血清AST、T-AOC的相关性

由表9可以看出,各组实验鱼增重率、特定生长率与全鱼粗脂肪含量和血清AST活性呈显著负相关。蛋白质沉积率和肌肉粗脂肪含量呈显著负相关。肝体比和血清T-AOC呈显著正相关。

表9 杂交鲟生长性能与鱼体粗脂肪、血清AST和T-AOC的相关性分析

3 讨论

3.1 杂交鲟幼鱼生长性能和形体指标的比较分析

本次实验及团队前期研究中将各品牌鲟商品饲料的营养素水平与已有鲟营养相关研究对比分析,结果显示各品牌饲料中营养素水平基本能满足鲟生长的需要。但养殖结果表明,不同鲟商品饲料对杂交鲟的生长性能影响仍存在差异。鱼体摄食四种饲料,体重每增加1 kg的饲料成本也存在显著性差异。水产饲料中的营养成分及比例影响鱼类生长,其中蛋白质是最关键的营养物质,同时也是决定饲料成本的主要因素。本实验中B组饲料粗蛋白含量低于其他三组,但鱼体增重率和特定生长率却最高。这可能是鱼体对饲料原料中不同蛋白质原料的表观消化率存在差异,导致鱼体对饲料的利用率不同进而影响鱼体生长。本实验中B组饲料效率、蛋白质效率和蛋白质沉积率均最高也印证了这一可能性。对湘华鲮()和匙吻鲟()的研究都表明过高的饲料粗蛋白含量不一定使实验鱼获得更高的生长效率,且饲料中未被消化吸收的蛋白被排放到水中会造成水体污染。值得注意的是,将4种商品饲料中必需氨基酸含量与西杂肌肉必需氨基酸含量相比,H组饲料中赖氨酸含量低于西杂肌肉赖氨酸含量。以赖氨酸含量为基准值,其余必需氨基酸与赖氨酸作比值时,G组饲料中蛋氨酸平衡系数低于西杂肌肉蛋氨酸平衡系数。因此,饲料生产企业在设计配方时除了要满足鲟对营养素的需求量,应更为系统深入地评估饲料中蛋白质利用率、氨基酸平衡等问题。此外,4种商品饲料中,F组和H组饲料EPA和DHA含量较B组和G组高,B组和G组饲料LA和LNA含量高于F组和H组。而EPA和DHA含量最低的B组饲料并未对实验鱼生长产生负面影响。研究表明,淡水鱼类可以利用自身的一系列去饱和酶和延长酶将LA和LNA转化为EPA和DHA。水产饲料中EPA和DHA主要来自鱼油。这表明在杂交鲟幼鱼饲料中适当降低鱼油添加量不会影响鱼体生长。

本实验中B组和F组肥满度略高于G组和H组。研究认为,肥满度高表明鱼形体和营养状态好、生长速度快,这与本实验中增重率和特定生长率的结果一致。在杂交鲟(大杂)和黄斑篮子鱼()的研究中,摄食量的增加会使鱼体肝体比和脏体比升高。本实验中H组摄食率显著高于G组,这可能是造成H组肝体比和脏体比显著高于G组的原因。

3.2 杂交鲟幼鱼体成分的比较分析

本实验中不同饲料条件下实验鱼全鱼水分及肌肉水分和粗灰分含量无显著性差异,这与匙吻鲟和翘嘴鳜()研究中的结果一致。军曹鱼()和牙鲆()的研究表明鱼体水分含量与粗脂肪含量呈负相关,本实验中也出现了与之类似的结果。通过本实验与匙吻鲟、俄罗斯鲟()、湖鲟()和施氏鲟的相关研究进行比对,发现本实验中饲料、鱼体和肝脏脂肪含量普遍高于上述研究中的结果。关于鲟饲料中脂肪的适宜添加量,已有的研究结果存在较大差异,甚至同种鲟的不同规格间也不尽相同。本团队前期研究发现不同品牌鲟幼鱼商品饲料中脂肪水平也相差较大(8.28%~18.00%)。针对不同种类和规格的鲟,如何调整饲料中脂肪水平也应引起饲料生产企业的重视。本实验中B组、F组和G组全鱼和肌肉粗蛋白含量显著高于H组,这与上文中蛋白质沉积率结果相对应。在不同研究中关于饲料粗蛋白含量、原料组成及实验鱼规格等对鱼体蛋白质含量影响的结果不尽一致。关于饲料中营养成分对鱼体粗蛋白含量影响的因素和关系还有待进一步研究探讨。

3.3 杂交鲟幼鱼血清生化指标的比较分析

鱼类血液生化指标与机体的营养状况、代谢及环境适应能力有着密切关联。ALT和AST作为衡量肝脏健康的重要指标,当肝脏发生病变后细胞内的转氨酶大量释放到血液中导致转氨酶活性升高。本实验中G组和H组血清中ALT和AST活性显著高于B组和F组,这表明与B组和F组相比,G组和H组对鱼体肝脏造成较大的负担。本实验中血清中ALP和P含量呈正相关,且G组和H组中ALP活性和P含量高于B组和F组。这表明G组和H组实验鱼骨骼矿化能力高于B组和F组,同时表明两组实验鱼肾脏组织可能有一定程度的损伤。刘阳洋和WANG等认为鱼体血清TP在一定程度上反映了饲料中蛋白质的营养水平及鱼体对蛋白质消化吸收程度,且血清中TP与ALB含量存在联系。本实验中血清TP和ALB含量呈正相关,这与匙吻鲟和赤点石斑鱼()的研究结果一致。其中H组血清TP和ALB含量显著低于B组和F组。这表明B组和F组蛋白质代谢能力更高,同时H组的肝脏可能出现异常。HDL-C和LDL-C在甘油三酯及胆固醇转运过程中有着重要作用,其含量可在一定程度上显示机体对甘油三酯和胆固醇的转运能力。本实验中血清TG、TC含量和HDL-C、LDL-C含量呈正相关,G组和H组血清中均高于B组和F组,这表明G组和H组实验鱼对TG和TC有着更高的转运能力。

3.4 杂交鲟幼鱼血清抗氧化指标的比较分析

当鱼体内自由基增多时,鱼体通过增加抗氧化酶活性来抵御外源亲电基团的氧化。CAT、T-AOC、SOD和MDA的活性或含量是反映机体抗氧化性能和脂质氧化程度的重要指标。其中T-AOC可以反映机体抗氧化水平的高低;MDA含量对机体脂质氧化程度起到指示作用,可以间接反映机体细胞受损程度。本实验中G组实验鱼血清中T-AOC显著低于B组和H组,同时G组MDA含量显著高于B组和F组。这表明G组实验鱼脂质过氧化程度相对较高而抗氧化能力较低。石立冬等研究表明,饲料中存在限制性氨基酸降低了红鲫()的抗氧化能力。这可能是本实验中G组实验鱼抗氧化能力较低的原因。

3.5 杂交鲟生长性能与鱼体粗脂肪和血清AST、T-AOC的相关性分析

欧洲鳇()、杂交鲟(♀×)和俄罗斯鲟的研究表明,鱼体脂肪含量随饲料中脂肪水平的增加呈显著上升趋势,但饲料脂肪水平过高则会造成鱼体生长速度变缓。本实验中4种鲟商品饲料脂肪水平相近,鱼体增重率与全鱼粗脂肪含量呈显著负相关。李琦认为适宜的饲料亚油酸和亚麻酸比例可以提高鱼体增重并降低脂类沉积,而n-3系列多不饱和脂肪酸同样具有调节生物体内脂类蓄积的功能。同时,鱼体粗脂肪含量可能更多地受饲料原料组成以及鱼体规格等因素影响。同时,血清中AST活性与增重率呈显著负相关,这进一步证明了上文中G组和H组对实验鱼肝脏造成负担的推测。实验鱼蛋白质沉积率与肌肉粗脂肪含量呈显著负相关,这表明蛋白质沉积率高的实验组鱼体可能更多地将饲料中脂肪用于代谢和供能,从而有利于将饲料中的蛋白质储存在体内。此外,本实验发现鱼体肝体比与血清T-AOC呈显著正相关。类似的研究报道较少,关于鱼体肝体比与抗氧化能力的相关性问题有待于进一步深入研究。

4 结论

综合生长性能、体成分、血清生化指标和抗氧化能力,本实验中B品牌和F品牌鲟商品饲料具有更好的促生长作用、更低的饲料成本和较高的鱼体抗氧化能力。通过对各项数据和指标的初步判定,饲料中氨基酸不平衡和鱼体对蛋白质原料的利用能力的不同可能是造成上述差异的主要因素。

在设计、改良鲟商品饲料配方以及饲料加工生产过程中如何评估饲料中蛋白质利用率、调整氨基酸平衡和脂肪水平应是今后饲料企业关注的焦点。