“三路三点三力” 人工智能融合课程教学法探索

2022-03-24覃祖军郑兰梅

覃祖军 郑兰梅

摘要:本文基于“音乐编程-人工智能探索”课程,借助音乐课、综合课,以及校内托管课的课时,进行音乐编程融合教学实验。作者在课堂教学实践的基础上,大胆探索“三路三点三力”教学法,致力于人工智能融合教育的尝试,最终确认“三路三点三力”教学法适用于人工智能融合教学,其精髓是探索任务单管理下的小组合作学习和“做中学”方式。

关键词:人工智能;融合课程;音乐编程;“三路三点三力”教学法

中图分类号:G434 文献标识码:A 论文编号:1674-2117(2022)06-0000-03

● 引言

近几年,人工智能赋能音乐艺术,涉及音乐、艺术、听觉、心理学、声学、计算机科学、人工智能、脑科学等多个学科领域。其中,恰当的音乐旋律,既能牵动人的大脑神经,又能调节人的情绪。在小学中低年级,基于智能可视化音乐编程模块,探索引导学生在动手做的过程中自主进行个性化编程思维训练和小组合作学习,同时让学生在“做中学”过程中学会音乐旋律实物编程及其歌曲创作,是一种理论与实践具体结合的教学模式创新。由此,笔者提出了“三路三点三力”人工智能融合课程教学法,与其配套的适用于小学中低年级的课程被命名为“音乐编程-人工智能探索”,目标是以人工智能机器人为媒介,在“做中学”的过程中,让学生以循序渐进的方式在自主意识里种下音乐人工智能的种子。下面,笔者就构建人工智能融合课程“音乐编程-人工智能探索”所用的“三路三点三力”教学法展开研讨。

● “三路三点三力”教学法核心概念

“三路三点三力”教学法是指在具体的教学实践中,从思路、学路、教路三个方向逼近核心点、创新点、启发点,从而唤醒学习者自主意识,促使其专注力、协同力和领导力的成长。

思路是指课程教材内容安排的逻辑路径;学路是指学生学习与活动的路径;教路是指教师展开教学的路径。

核心点是指学生在探索学习任务中所关注的核心知识或问题;创新点是指学生在探索学习任务过程中的思考与行为的特别新颖之处;启发点是指教师针对学生知识学习或问题的传道、授业、解惑提供的教学支架。

学习者自主意识是指在知识学习或思维活动的建构中,由学习者动机激发的学习主动性。

专注力是指学生在认知活动中注意力指向及其持续性。协同力是指团队精神的凝聚力和内部合作的推动力。领导力包括洞察力、感召力、控制力、决策力、影响力、协调能力和社交能力,是发出领导行为的内在力量,是实现群体或组织目标、确保领导过程顺畅运行的动力。

● 教学法的理论依据

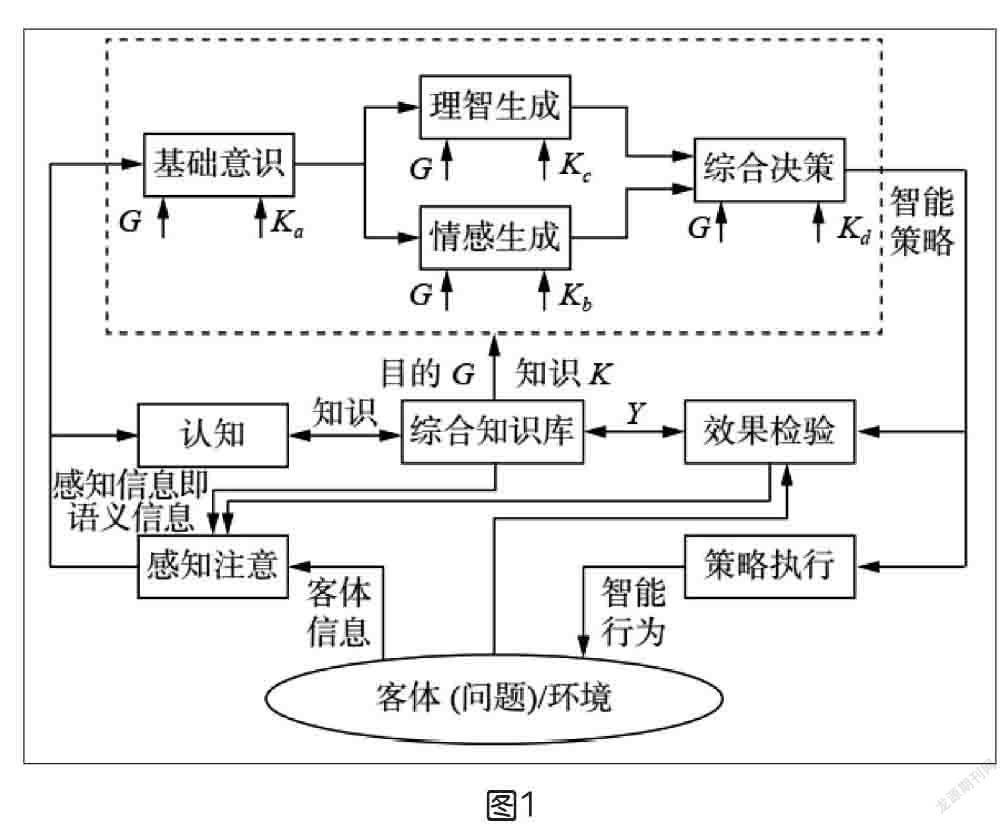

1.通用智能理论模型

钟义信在《人工智能范式的革命与通用智能理论的创生》一文中提出:科学观与方法论的有机整体称为研究范式,简称范式。信息学科 (含人工智能) 范式革命对 (人工) 智能理論研究有着巨大作用和深刻意义,通用智能理论的功能模型如图1所示。不难看出,通用智能理论模型不但全面体现了信息学科范式 (科学观和方法论) 的理念,还体现了人类学、神经科学、认知科学、信息科学 (含智能科学)、系统科学、柔性逻辑理论、因素空间数学理论等科学精神,而且,也展现了人类智能的精髓。该模型特别体现了“物质变精神和精神变物质”的辩证法,以及“人类不断地认识世界和改造世界,并在改造客观世界的过程中改造自己”的人与环境相互作用的理论。

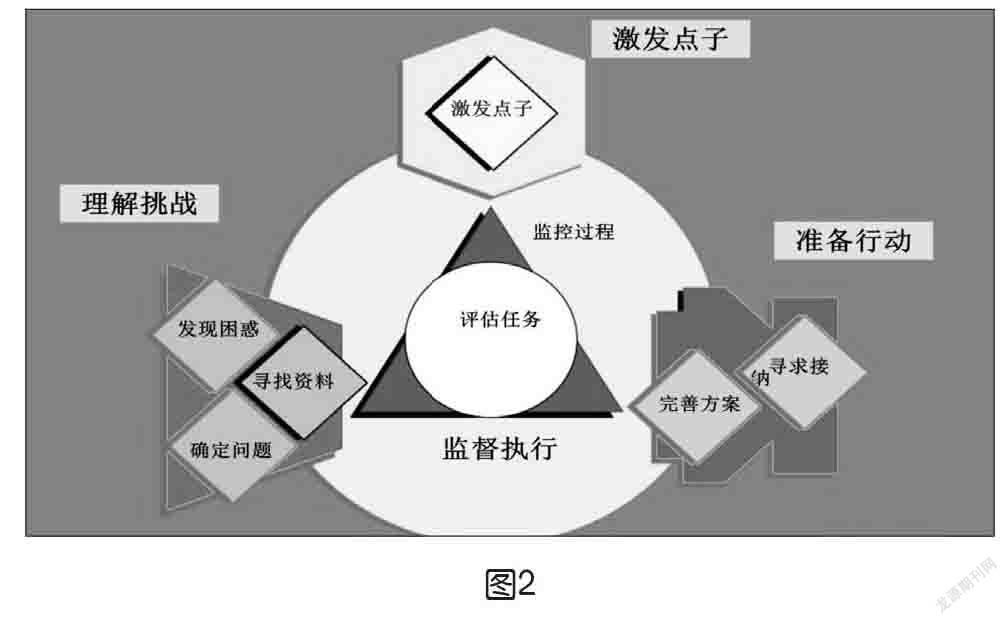

2.创造性问题解决教学模型

孙汉银在《“创造性问题解决”课堂教学模式》一文中提出:创造性问题解决教学模型(Creative problem solving,简称 CPS) 是美国布法罗大学创造性研究中心的奥斯本 (Osborn) 教授于1953年最早提出,后经过该中心的Parnes、Treffinger、Isaksen等人60多年持续发展和完善的一种创造性教学模式(如图2)。

该模式认为,学生的学习过程就是问题解决的过程,要以问题解决的过程作为课堂教学进展的依据,课堂教学以问题开始,结束于新的问题。将问题解决的过程划分为不同阶段,每一个阶段都先有发散性思维(以免遗漏任何可能的答案),再有辐合性思维(以便从诸多可能的解答中找出最佳者),发散思维和辐合思维需要结合与交替使用。发散思维与辐合思维都需要遵循特定原则,并且有相应的工具和方法来帮助发散和辐合思维的顺利进行,从而提高学生的问题解决能力和创造性。

3.“做中学”教学模式

关于做中学,杜威有句名言:“一盎司的经验胜过一吨的理论。”“做中学”作为一种教学模式,有着深刻的理论基础,这就是皮尔士、詹姆士、杜威等人努力构建的实用主义知识理论。吴士君在《“做中学”模式在计算机教学中的探索》一文中提出:“做中学”这种教学模式,其基本的和核心思想就是能够把获取知识和自己的实际生活紧密联系,充分体现了“学”和“做”的有机结合。彭庆雯在《小学信息技术课堂上的“做中学”》一文中提出:美国教育家杜威主张通过“做中学”让学生从经验中学习,让学生在活动中自己发现问题、解决问题,从而掌握知识和技能。杜威强调,儿童“要是看见人家做事,就要动手,最不愿意旁观。——这些天性,做教师的应该利用它做有益的事件,随机引导,让它发展起来才对。”这即是“做中学”的真正涵义。

● 实践案例

根据通用智能理论、课堂创造性理论和“做中学”模式有关理论,笔者提出了人工智能融合课程“音乐编程-人工智能探索”所用的“三路三点三力”教学法,强调“做起来”的合作、协同教学方式,并以“任务单”统筹整个教学过程。

在教学设计中运用了任务单、思维导图、手操、儿歌口诀、教学口诀、演唱、合作表演、小组展示、歌曲创作、节目创编等多种学习形式激发学生学习兴趣和调节用眼卫生,为营造生动活泼的课堂氛围和启迪思维提供支架。其中,任务单是教学设计中最大的创新点,不仅营造了培养儿童左右脑创新思维的教学环境,还步步落实“做”以及体验协同、合作的学习过程,并具体明确每一步教学成果作为检测学习和反馈互动的依据。

“音乐编程-人工智能探索”课程分为设备认出来、机器动起来、音阶唱起来、谱子学起来、旋律组起来、歌曲做出来、节目演出来七大探索模块,每个模块都有探索任务单。为了验证教学法的有效性,笔者开展了教学实践,其中涉及音乐课教学、综合课教学和托管课教学类型,解决了人工智能实验教学在小学阶段没有专门课时的尴尬问题。笔者还组织了多次教师培训和备课研讨,信息技术学科教师和音乐学科教师参与教学和辅导,通过基线问卷调查、课堂实录分析、课堂教学观察、学生任务单完成情况反馈手段获取反验证信息。

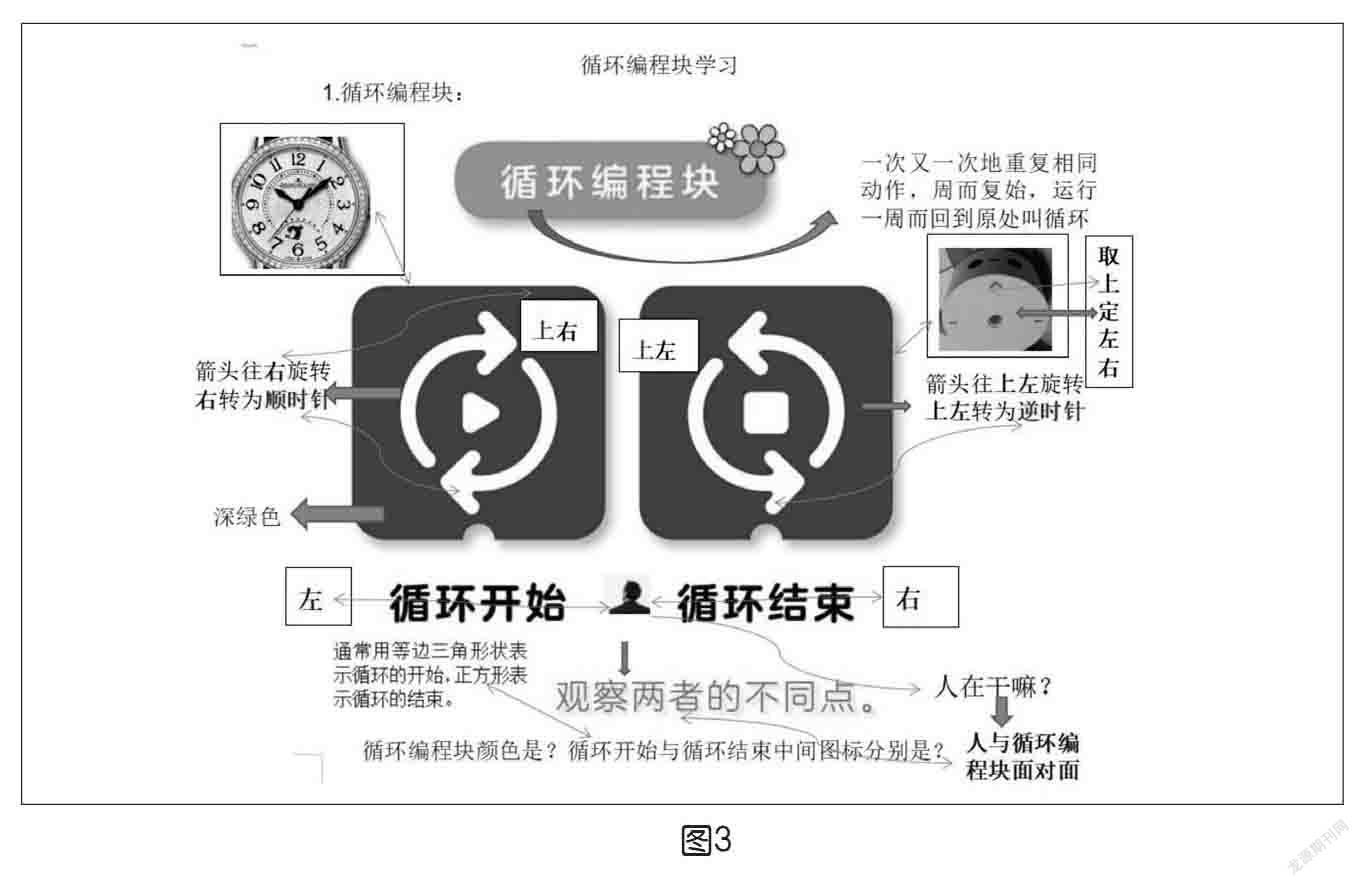

下面,笔者以音乐程序编程中循环编程块的教学细节为例,说明“三路三点三力”教学法解构与重构学生知识的实施过程。以循环编程块为知识核心點(如图3),其创新点是解构与重构顺时针与逆时针,启发点是小车与人偶接触面的图示;思路集中于顺时针与逆时针的理解,学路荟萃于循环内涵的具象表现,教路聚焦于“取上定左右”。学生重新解构与建构顺时针与逆时针的理解,通过小车机器人眼睛掌握了前面为上、定左转右转,并铺垫了数学学科的相关知识。

● 结语

人工智能编程与音乐艺术的融合教学是人工智能教学创新理论的具体实践,能同时促进学生的感性思维和理性思维发展,平衡训练双脑。通过落实探索任务单,融合发散思维匹配辐合思维、系统思维与逆向思维等于教学活动环节中,加之智能机器人辅助教学,能够有效唤醒学生自主意识,小组合作学习方式促使学生专注力、协同力和领导力的快速成长。

参考文献:

[1]覃祖军.基于互联课堂的创造性教学探索[M].长春:吉林人民出版社,2012,9。

[2]钟义信.人工智能范式的革命与通用智能理论的创生[J].智能系统学报,2021(04).

[3]徐国庆.何谓做中学[J].职教论坛,2015(06).

[4]吴士君.“做中学”模式在计算机教学中的探索[J].通讯世界,2016(11).

[5]彭庆雯.小学信息技术课堂上的“做中学”[J].教师教育,2020(09).

基金项目:北京市教育学会“十四五”教育科研课题2021年度重点课题“基于学生创造能力发展的人工智能教育教学研究”;北京市教育技术应用研究课题“4-9岁儿童音乐人工智能探索与思维发展”。