政治信任研究:民本主义的理论框架

2022-03-23王正绪

■王正绪

[内容提要]本文重点分析我国研究者在将政治信任这一西方政治文化和政治心理学概念运用到对中国政治实践和政治现象的研究时所面临的理论与方法论的挑战。最重要的是,政治信任研究依赖的以阿尔蒙德和维巴的“公民文化”理论,以及英格尔哈特和诺里斯的“批判性公民”理论为代表的传统,很可能错误地规定了对研究中国政治信任的理论预期。本文尝试构建一个民本主义的政治文化研究的理论框架,并展示其对中国政治信任的解释能力。分析表明,民本主义的政治文化理论,可以更好地解释中国政治信任研究中发现的经验现象,同时也能更好地容纳它不能解释的经验现象。

相对全球多数国家而言,我国居民一直呈现出较高的政治信任水平。同时,我国居民的政治信任呈现一种特殊的差序格局,主要表现为居民对中央或高一层级的政府的信任度高于对基层或低层级政府的信任度。中国居民较高的政治信任水平是否是持久的?有学者根据比较政治研究中的政治文化变迁等理论认为,并在一定程度上通过实证数据表明,中国社会的政治信任水平,随着中国经济社会现代化程度的推进,正在并将会继续呈现下降的趋势。首先,如果这一结论是准确的,那么这种长期的下降趋势速率有多快?将会下降到什么程度?其次,中国居民所呈现的差序性政治信任,是由什么因素通过什么机制造成的?为什么中国的政治信任与其他一些国家相比,呈现的是反向的差序信任——多数国家的居民对地方政府的信任度高于对中央政府的信任度,而中国则相反?

要解决实证研究中面对的这些问题,很可能需要在理论上认识到,中国社会长期形成的政治价值观所塑造和发展的政治文化,与西式自由民主框架影响下的政治文化有很大的不同。现有的主要由美国的政治心理、政治文化研究者发展起来的若干理论框架,如阿尔蒙德(Gabriel Al⁃mond)和维巴(Sydney Verba)的“公民文化”理论,英格尔哈特(Ronald Inglehart)的现代化与后现代化理论,诺里斯(Pippa Norris)的“批判性公民”理论等,并不能有效地解释中国社会的政治信任的来源和发展变化的特征。

本文对近二十年来有关中国政治信任的研究进行全面总结与分析,重点讨论有关中国政治信任研究目前面对的主要理论与实证的困境。在分析我国古代和当代政治实践的民本主义思想的重要价值构成的基础上,本文提出一个民本主义的政治文化理论框架,并展示它解释中国政治信任有关发现的有效性。民本主义的政治文化理论,可以很好地解释中国政治信任研究中的主要的经验发现——中国持续的高水平政治信任以及显著的差序性政治信任。同时,这个理论框架还能较好地容纳它不能解释的经验现象——中国的政治信任水平在最近二十年呈现一定程度的下降。因此,它展现出比现代化和“批判性公民”的政治文化理论更强的理论解释力,后者在一定程度上已经被中国政治信任现有的经验发现证伪。

一、中国的政治信任研究:二十年的积累

大卫·伊斯顿(David Easton)最早提出政治支持的概念,并进一步将政治支持区分为弥散性的政治支持和具体的政治支持。①他认为,政治信任,即公民对政府机构的一般性的信任,属于弥散性的政治支持,而具体的政治支持则包括对有关政府机构和政府人员的支持,包括政治家、领导人。后来的研究一般将政治信任归入具体的政治支持范畴,以区别于公民对政体和政体原则(民主价值)的支持。②由此,政治信任成了政治支持这一概念下最重要的研究对象之一,尽管“政治支持”和“政治信任”不见得是两个相同的概念。在西方的“民主”政体与以苏联为首的社会主义阵营竞争的背景下,西方学术界的一个重要议题即为民主如何产生以及延续。③在这种背景下,政治学者认为,公众对政府机构的信任和对民主政体的支持——政体的公众合法性(legiti⁃macy)——是民主政体能够延续的必要条件。出乎意料的是,20 世纪70 年代,随着问卷调查数据的积累,学者发现西方国家的政治信任水平其实很低。当时这一发现带来一阵“民主危机”的惊呼。④这一现象也带来了一大波的政治信任的研究,政治信任成为政治观念和政治态度研究的一个单独的领域。⑤

经过三十余年的研究,学者们认可了西方各国政治信任水平普遍偏低的现实。⑥政治信任水平长期偏低究竟会有什么后果,比如是不是意味着政治体制运作失效等,学术界则没有比较有效的研究。换句话说,长期低下的政治信任水平,究竟是不是民主的危机,学术界尚无定论。⑦政治信任成为政治态度、政治行为研究领域的一个重要议题,这也相应地催生了众多对发展中国家和地区的政治信任的研究。受到西方比较政治和政治文化、政治态度研究影响的中国学者,也在这种背景下,将对政治信任的研究带入对中国公众的政治态度和政治文化的研究中。⑧

从那时发展起来的实证政治信任的研究一般包括以下特征:

首先,政治信任代表政治支持的一个概念和变量,一般被理解成普通公民(抽样调查中的被访者)是否相信政府是为公民谋利或保护公民利益的。⑨

其次,政治信任是通过询问被访者对一系列国家、政治机关和组织是否信任来测量的。被访者的回答一般被区分为四个等级:非常信任、比较信任、不太信任(比较不信任)、非常不信任。也有的量表将四个等级的选项设置为从绝对不信任到绝对信任一共七个层次,或者请被访者就其信任程度从1 到10 或1 到100 之间取一个分值;有时又用是不是“可信”来询问被访者。在2019 年的“中国城乡社会治理调查”中,询问被访者对各类政府机构的信任程度就有“完全可信”“相当可信”等选项。

第三,信任(trust)和信心(confidence)、信念/信仰(faith)、支持度、满意度、合法性或正当性(legitimacy)等概念,尽管在理论上是可以区分的,但实际研究中往往无法或难以区分。因此,我们会读到很多以“政治信任”为自变量、因变量、调解变量的文章,而实际操作化的过程则使用的是信心、支持度、满意度等变量。同时,在研究合法性、正当性等概念时,也常常用信任或支持度来操作化。⑩

第四,所测量的信任的对象一般包括中央政府、政党、全国人大、地方政府、公务员系统、公安系统、法院、军队等。⑪

自学术界开始研究中国的政治信任以来,解释中国社会高水平的政治信任的成果,“内生”或制度性的解释和“外生”或文化性的解释一直存在。史天健早期的文章,通过分析中国大陆和台湾地区的问卷数据,发现中国传统政治文化是影响政治信任的关键变量。这可以算是“外生”或文化主义的解释路径。⑫史天健等考察中国的新闻媒体是否影响了政治信任的水平,是一个“内生”或制度性、机构性的研究路径。⑬笔者使用世界价值观调查的数据,对比文化性或价值观变量与制度-机构性变量对中国的政治信任水平的影响,发现制度-机构性的变量对中国政治信任水平的影响大于文化类变量的影响。笔者同时发现,文献中的后物质主义或自我表达价值观理论所预测的经济社会现代化会降低政治信任水平的机制,在当时(2001 年)并未或尚未对中国社会的政治信任产生显著的影响。⑭李连江研究农村居民的政治信任,对政治信任水平的解释是制度-机构性的,即农村居民对政府的信任来自他们心目中政府的绩效。李连江对农村居民的政治信任研究,确立了中国政治信任的差序性特征,即居民对中央政府的信任度最高,对省级政府的信任度次之,对地市、县、乡级政府的信任度更是依次降低。⑮

这些成果对中国社会的政治信任有四个主要的发现:第一,中国的政治信任水平高;第二,政府的绩效正面地影响了政治信任水平;第三,传统文化和价值观念正面地影响了政治信任水平;第四,居民对各级政府的信任呈现差序的特征。⑯此后出现的对中国政治信任的研究,对这四个基本的结论进行了扩充、检验。

二、现存问题与方向

除了将政治信任作为一个一般性、政体性的概念进行研究外,将它进行不同维度和层次的拆解,是非常有意义的工作。李连江通过对长期上访的居民进行深度访谈发现,居民对政府的信任至少应该区分为对其“意图”和“能力”的信任两个维度。⑰根据“A 信任B 能做X”这样一个基本模型,李艳霞认为,居民是否信任政府愿意为民谋利,乃是意愿型信任;而居民是否信任政府能够为民谋利,则为能力型信任。能力型信任包括对政府效率的信任和对其能力的信任,意愿型信任则包括对其“民主性、诚实性、公正性”的信任。⑱肖唐镖和赵宏月指出,人们信任政府的原因有四个:首先,信任的应是“真心实意为民众的良善型政府”;其次,应是“能为民众主持公道的有决心的政府”;再次,应是有能力“解决民众问题的能干型政府”;最后,应是“洞悉社情民意尤其是了解民间实际的知情型政府”。由此,政治信任就区分为知情信任、能力信任、决心信任、动机信任四个维度。⑲孟天广则将中央和主要国家机关、机构称为“象征性”的国家机关,作为政治信任的一类对象,类似笔者提出的“想象的国家”;同时将公安系统、公务员系统、地方政府等称为“执行性”的国家机构,类似笔者提出的“真实的国家”。⑳

但是,有几个重要问题依然存在。为何政治信任要拆解成这些维度,这些研究者并未给出明确的理论或心理学的依据。李连江对能力和对意图的信任的区分,孟天广以及笔者对不同的信任对象的区分,是从经验数据中归纳的。㉑而肖唐镖与赵宏月、李艳霞则是通过演绎的方法,从信任的概念中推论出它“应该”包含的维度,如对意图的信任、知情信任等。这样演绎出来的概念,很可能会面对其他研究者的挑战。例如,为何“知情”不是“能力”的一部分,而是和“能力”并列的一个维度?“决心”为何不是“能力”的一部分或为何不是“动机”的一部分?政府作为机构和组织,它的“决心”是一个什么概念?如何测量居民对政府“决心”的判断?为什么信任政府是否诚实是对政府的一种“意愿型”的信任?我们如何知道公民对政府的意愿的判断是从“民主性、诚实性、公正性”这三个维度来进行的呢?又例如,信任除了向内分为对能力的信任,对意图的信任,或对“想象的国家”的信任,对“真实的国家”的信任,是否也可以向外分成若干种类?比如,有些信任是恐惧型,有些信任则可能是依赖型或感情眷恋型的。㉒

通过演绎的方式将政治信任拆解成若干部分后,需要进一步操作化,设计新的问卷,对这些政治信任的组成部分或子概念进行实证的验证。目前,多数对政治信任的测量,依然是使用已有的问卷调查数据,或使用世界价值观调查亚洲晴雨表(Asian Barometer)调查中的问卷问题,对一个新的样本进行测量。㉓若使用目前已有的数据库,则很多概念无法准确地操作化,研究就被带进概念化与实证部分脱节的困境。其实要检验这些新的概念化工作的可靠性,不需要使用全国代表性样本,也不需要使用很大的样本。研究者已经有一些有益的尝试,值得继续努力。㉔

三、解释高信任水平与差序结构:新的理论框架

可以说,直到今天,实证的政治文化研究依然在阿尔蒙德和维巴于20 世纪60 年代发表的“公民文化”范式内进行。㉕在英格尔哈特的后物质主义理论与诺里斯的“批判性公民”理论的影响下,后物质主义价值观、自我表达价值观或自由民主价值观在大多数情况下都被学者作为解释变量或控制变量纳入对政治信任的回归分析中。这构成了解释中国政治信任的一个重要理论路径:经济社会现代化会带来后物质主义、自我表达,或亲民主的价值观,同时会削弱传统的或“威权主义”价值观,从而降低中国的政治信任水平,也带来中国社会“批判性公民”的出现。㉖我们可以称这一理论源流为“自我表达价值观-批判性公民”理论。

这即是说,美国实证政治学中,政治文化的研究更多时候都是在探讨怎样的政治文化是有利于民主政治的建立与运作。阿尔蒙德和维巴的“公民文化”框架如此,英克里斯(Alex Inkeles)的“个人现代性”理论,普特南(Robert Putnam)的“让民主运作起来”叙述等亦如此。㉗而白鲁恂(Lucian Pye)、亨廷顿(Samuel Huntington)等人的作品,则代表这一论述的反面,即认定某些国家的政治文化无法提供民主政治的土壤。亨廷顿主编的一本书,分析世界上一些地区的文化如何不利于经济社会现代化和民主政治;而其“文明冲突论”的核心,则认为西方以外地区的文化与西方文明是无法调和的。㉘将北美和西欧以外地区的政治文化归类为“传统”和“专制主义”,也即将这些地区认定为反现代性、反民主的。这在认识论上是狭隘的,在意识形态上则是自大和偏执的,也是典型的西方中心主义。

英格尔哈特的诸多作品论证经济社会现代化会通过改变人的政治观念和态度,带来政治上的民主化。㉙和以李普赛特(Seymour M.Lipset)为代表的早期现代化理论的区别在于,英格尔哈特将人的文化和价值观念的变迁作为经济发展与政治发展之间的桥梁或“联接”。对于一个西方定义上的“非民主”的政体——没有多党选举的政治体制——这一理论自然指向经济发展与政治信任水平下降,并最终带来政体崩溃或转型的必然关系。我们可以将这一理论源视为美国式的政治现代化理论的一部分,即经济社会现代化带来政治价值观念的变迁,并进一步推动所谓的“政治转型”。最近一组文章,比较全面地展示了以英格尔哈特的后物质主义文化理论为主要代表的美国比较政治研究中的政治文化理论的西方中心性和套套逻辑、目的论。㉚

简单来说,“自我表达价值观-批判性公民”理论范式,对相当一部分中国政治信任实证研究形成了两个理论预期:第一,中国是“非民主”的政体,不可能存在高水平的政治信任,或高水平的政治信任不可能持久;第二,过去四十余年中国已经出现了较长期的经济社会现代化,因此中国应该出现大范围的“批判性公民”现象,而中国的总体政治信任水平应该出现显著下降。如果中国政治信任的程度出现显著下降,低于现在测量到的90%以上的水平,而降到60%乃至50%的水平,那么很可能是对这一理论的有力支持。㉛如果在实证研究中一直未能观察到这样的现象,或许并非是中国的案例出了问题,也不是中国的数据或测量出了问题,而是自“自我表达价值观-批判性公民”这一理论源流出了问题。

四、民本主义的政治文化理论

事实上,杨国枢等人很早就对实证社会心理学中的“个人现代性”范式进行了解构和反思,认为现代化未见得必定形成全球一致的文化和价值观。㉜尽管英格尔哈特等人的研究强调全球一致的后物质主义和自我表达价值观,也同样强调文化现代化中的路径依赖和全球多样性。㉝在政治理论和政治哲学研究领域,先是杜维明、萨义德(Edward W.Said)等学者提出“多元现代性”(multiple modernities),㉞更有诸多学者对作为“现代性”代表的人权、自由民主等理论进行解构与批判。㉟这就要求学者在研究不同文化区域中的政治观念、政治态度时,像杨国枢等人早年的努力一样,试图建构相应的量表乃至挑战这些概念的适用性。

政治理论的学者也提出,以自由民主、个人解放、个人权利等为主要代表的“现代性”工程,或许代表了启蒙时代、工业化以来人类社会对中世纪政治体制、政治哲学的挑战,而今日人类面临的任务,则是需要带回政治哲学中长期关注的善治政府、关爱型政府、社群主义等有益维度。中国传统儒家的“至臻主义”等政治哲学在这些方面有丰富的内容。㊱就政治信任的研究或国家-社会关系、国家-公民关系而言,如果自由民主思想强调的是个人权利、有限政府等价值,当今天人类社会意识到国家能力、社群团结、善治等价值同样是良好政治必不可少的内容的话,那么自由民主思想要求政府透明、责任性、公民的权利与自由等价值,不见得必须强调公民对政府或权力的反抗,对抗式的国家-社会和国家-个人关系。而以在西方,特别是西欧和北美政治实践中形成的一些政治文化变迁的概念、理论试图规定全球其他国家和文化区域的大众政治心理和政治态度的发展方向,则是在认识论上错误地使用了“强加式客位”方法。㊲

在实证研究上,史天健发现,中国较高的政治信任水平是受中国社会的政治价值观(norms and values)影响的。他进一步提出一个通用的政治文化理论,认为一个社会的政治文化最主要由两个维度的价值观或规范决定,即个人对权威或权力的定位,以及个人对自身利益的定义。他认为中国的政治价值观强调权力或权威的等级定位,有别于西方社会的个人与权力之间的互惠性定位。有这样深层的价值观和规范,中国居民在态度上就倾向于信任和服从政府,同时不重视考察政府的程序或制度,而强调政府的政策和作为(performance)。㊳朱云汉发现,中国政府和政治制度在公众心目中具有很高的信任度和正当性,而其原因是来自中国民众或中国政治文化中的重要的“民本主义”思想(minbenism)。㊴

结合中国传统的政治哲学和现代政治发展及政治实践的现实,我们可以用“民本主义”来代表在中国社会占主导地位的政治价值和政治观念。㊵简言之,全社会“天下为公”的思想,以及政府和国家“以人为本”“执政为民”的目标和实践,构成了中国社会总体上“政府为民,民众心悦诚服”㊶的基础政治价值观。受到西方自由民主思想影响的学者,容易强调这种政治哲学中对自由的压制、权力的绝对性、公民服从等特征。但是,这一政治价值体系总体上非常强调权力的德性、政府的回应性、权力为民的责任等重要原则。相对自由主义而言,一方面,民本主义强调权力的人民性,另一方面,它强调在权力的存在和使用是为共同体利益的条件下,共同体成员有尊重和维护权力的完整性和有效性的责任。也就是说,权力要接受监督,要为民谋利,但权力是绝对的和基本不被挑战的。有效的政治权力,是政治共同体的基础性公共产品。民本主义还和选贤任能的贤能政治结合,以实现由有品德,有能力,经过训练的优秀人员,按合理、公平、有效的制度,行使共同体的政治权力。㊷

民本主义的政治文化的基本价值原则(val⁃ues),即信念(beliefs),包含以下三个方面的内容:第一,为共同体的利益存在和使用政治权力,即为正当的权力;第二,权力失去正当性会受到人民挑战;第三,权力具备正当性的情况下,人民应当支持与合作。㊸当然,此中还有诸多环节,例如,如何保证政府权力的确为民利益而存在和使用,政治权力的正当性如何确定等,专注政治理论的学者会进行深入的辩论。㊹可以明确的是,这一政治哲学框架同样认可和保护公民挑战、批评政府的权利。因此,即便整个社会持有这样的基本政治价值,也同样会产生“批判性公民”,在经济社会现代化的情况下,政治信任有可能出现一定程度的下降。但是,这一框架认为,全社会在要求政治权力通过“为民”或为公共利益服务体现正当性的同时,也认可政治权力的连续性和稳定性。换言之,政治权力的连续性和稳定性也是一个社会重要的公共产品。中国传统的政治价值观念体系,对国家和公民关系的理解和定义,与以伊斯顿为代表的自由民主框架中的“政治支持”“政治信任”等概念有很大的区别。㊺朱云汉实证展示,民本主义的价值观是中国居民对政府持有较高信任度的决定性因素。他认为,中国的政治体制事实上是符合“民享”(for the peo⁃ple),即为民政府的原则,因而具有民众认可的正当性。㊻

史天健和朱云汉的工作,揭示了将中国与西方自由民主价值观很可能极不相同的政治价值观,在现代实证社会科学中加以操作化和检验的方向。根据这样一个民本主义的政治文化框架,居民的态度就可能呈现出两个基本特征。首先,在政府具备一定的正当性,即在没有失去民心或“天命”的情况下,公民对总体的政治权威是服从与尊重的。国家与社会、国家与公民的关系,不是压迫与反抗、控制与挑战、欺骗与不信任的关系,而是合作,相互支持,共同追求良好的社会经济政治结果的关系。其次,对具体执行治理任务的官员、机构、组织,公民则可能批评、挑战、监督。

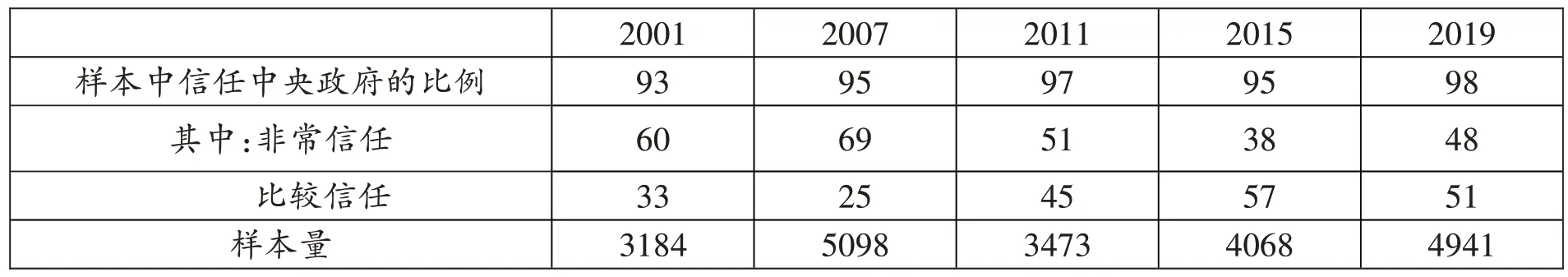

表1:中国居民对中央政府的信任水平(2001—2019年)(单位:%)

也就是说,在民本主义的政治文化中,在政府整体的正当性并未明显或彻底崩坏的情况下,公民一方面会表现出对中央政府较高的信任水平,另一方面会对基层政府和具体的政府部门进行批评与监督。这实际上构成了在民本主义政治文化下,居民政治信任的两个理论预期。

假设1:民本主义的政治文化会带来持续的较高的总体政治信任水平。

假设2:民本主义的政治文化会带来差序的政治信任结构——居民在对中央政府和最高国家领导人持有较高的政治信任水平的同时,可能对具体的政府部门、地方政府、一般官员呈现较低的政治信任水平。

表1 展示了五次全国性问卷调查的数据。2001 年至2019 年中国居民信任中央政府的比例一直保持在93%以上。以这个总体的信任比例来看,自20世纪90年代起中国的政治信任一直保持在较高或极高的水平。但是,居民对中央政府的信任水平,出现了一定程度的下降:2007 年到2011 年,有一定比例的居民对中央政府的信任程度从“非常信任”变成“比较信任”。实际上,现有研究中认为中国的政治信任水平下降的,均指这样一种“相对下降”的现象,即在信任的比例中,非常信任的比例下降而比较信任的比例上升。如果对“非常信任”和“比较信任”进行不同的赋值,如“非常信任”设为4 分而“比较信任”设为3 分,则2001 年至2019 年中国居民的总体政治信任水平的确下降了,符合“批判性公民”理论的预期。㊼

但是,根据同样的数据,我们做出中国的政治信任水平并未显著下降的结论。首先,对中央政府总体的信任比例一直维持在93%以上;其次,自2011 年以来的三次调查,并未出现类似2007 年至2011 年之间发生的变化——对中央政府“非常信任”的居民的比例在2011 年和2019 年均为50%左右,尽管2015 年只有38%。因此,如果看总体的信任水平而忽略2007 年至2011 年在信任程度上发生的变化的话,上述假设1 获得了较强的实证数据支持。

表2:亚太国家的差序政治信任(单位:%)

表2 展示了亚太地区若干国家在最近一波(2019—2020 年)亚洲晴雨表调查中观察到的政治信任水平。本表选择了六个主要国家的数据和同一时段进行的“中国城乡社会治理调查”的数据进行比较。从表中可以看出,除了中国以外,亚太这些国家的居民对地方政府和公务员系统的信任比例都高于对中央政府(抽象的中央政府和国家议会)的信任比例(印度有点例外)。这显示了学术界长期观察到的中国政治信任的(倒)差序水平的现象:一方面,中国居民对中央政府和地方政府的信任水平有显著的差异;另一方面,和别的国家不一样,中国居民对中央政府的信任远远高于地方政府以及一些具体的政府部门。㊽表2 显示,2019 年观测到的数据中,中国居民对公务员系统和地方政府的信任水平虽然低于对中央政府的信任水平,但仍然达到80%以上。表2 没显示的是,82%和83%的“信任”比例中,选择“非常信任”的只有14%左右,远远低于中国居民对中央政府近50%“非常信任”的比例。此外,调查中将“地方政府”作为一个一般性的概念。如果调查分别询问被访者对各级地方政府的信任度,则很可能会观测到,居民对于越接近基层的政府的信任度会越低的现象,即对省政府的信任低于对中央政府的信任,对市政府的信任低于对省政府的信任,对区县政府的信任低于对市政府的信任,对乡镇政府的信任低于对区县政府的信任。㊾本文的假设2获得了较强的实证支持。

假设2 认为,民本主义政治文化带来的倒差序性政治信任表现为,对中央(抽象的“国家”“政权”“中央”)的信任,高于对具体的部门和机构——教育部、农业部等政府部门,省政府、市政府等地方政府,以及作为政府的具体承载者的公务员系统——的信任。对中央的信任,更可能源自一种价值和情感,以及对抽象的“国家”的良好意图的信任,而对具体的部门和机构的信任,则更可能来自对这些部门和机构的具体表现、能力的判断。㊿由此做出两个预测:

预测1:居民对中央的信任有可能长期保持在较高的水平,而对地方政府的信任有可能在不同的年份呈现较大的差异。

预测2:全国各地居民对中央政府的信任水平有可能都比较高,但对本地政府的信任水平可能呈现较大的差异。

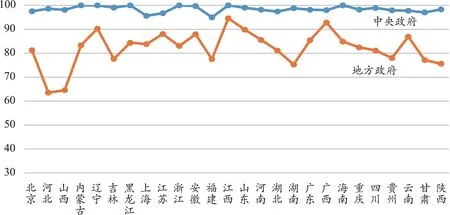

图1:中国居民政治信任20年:变与不变(单位:%)

图2:2019年中国各省级单位居民对中央政府和地方政府的信任水平(单位:%)

图1 显示,2001 年至2019 年间的数据证实了上述第一个预测——中国居民对中央政府的信任一直保持在比较高的水平,而对地方政府的信任在这20 年间出现了比较明显的波动。图2 显示,中国居民对中央政府的信任总体水平在各省(直辖市、自治区)间是总体持平的,而各地居民对本地的地方政府的信任水平,呈现出比较明显的差异。

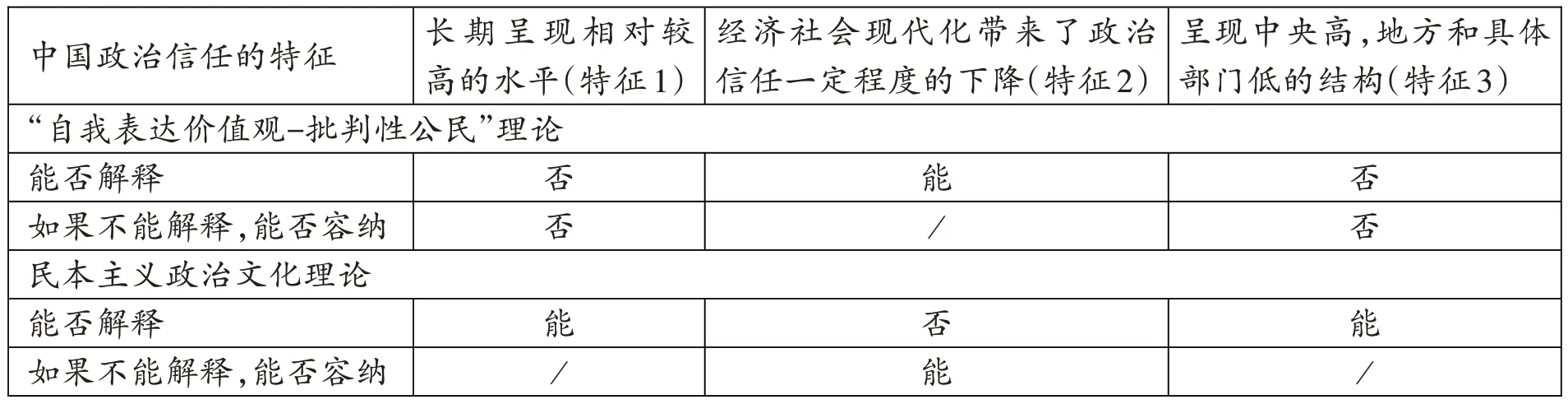

表3:两种政治文化理论对中国政治信任的解释力

图2 呈现的省级单位居民对地方政府的信任水平的差异,有可能有其他一些理论解释。如有研究分析2010 年的一个全国性抽样调查的数据发现,各省的政治信任水平和各省的人均GDP 成负相关。[51]如果经济社会越发达的地方,居民的政治信任水平越低,这是符合英格尔哈特和诺里斯的现代化理论和“批判性公民”的政治文化理论预期的。但是,图2 显示的对地方政府的信任水平很明显与各省的人均GDP 的相关性是很弱的:河北、山西、吉林、福建、湖南、贵州、陕西呈现出对地方政府(以及中央政府)较低的信任水平,但这些均不是经济社会现代化程度较高的省份。同一份研究还发现,在经济发达的省份,对中央的政治信任与对地方政府的信任之间的差距有缩小的趋势,但是图2 的数据也不支持类似的结论。更有可能的解释是,居民倾向于信任中央政府,而对地方政府的信任则更直接地来自他们对地方政府实际的绩效(performance)——工作成就、治理水平——的感受。

社会科学研究的方法论认为,在其他条件相同的情况下,能够解释较多现象的理论就是更好的理论。同时,一个理论如果不能解释某个现象,还要看它能否容纳该现象,也就是说,该现象的存在是否推翻或否决该理论。表3 展示了自我表达价值观和“批判性公民”的政治文化理论与民本主义的政治文化理论对中国的政治信任的解释能力以及容纳能力。

表3 显示,民本主义的政治文化理论可以很好地解释中国社会长期存在的高水平的政治信任(特征1)和差序化的政治信任水平(特征3)。而对于不能直接解释的特征2,它也是可以容纳的——政治信任水平一定程度的下降,尚未能否定民本主义的政治文化理论。相反,由阿尔蒙德和维巴、英格尔哈特、诺里斯等人的一系列研究构成的“自我表达价值观-批判性公民”理论,只能解释三个特征中的一个,即近年来中国的政治信任水平出现了一定程度的下降。同时,对于它不能解释的特征1 和特征3,该理论是无法容纳的。可以说阿尔蒙德和维巴以降直至英格尔哈特的政治文化研究源流所依赖的西方政治现代化理论,已经被中国政治信任这个案例所证伪(否定)。而民本主义的政治文化理论,可以有效地解释中国政治信任的特征。

五、讨论

本文回顾了中国政治信任的实证研究的发端,以及近二十年来特别是近五至十年来的发展情况。大量的政治信任的研究,基本是在实证的操作化、测量、统计(回归)分析的层面上进行的,其中的理论化工作均发生在实证理论的层次上。也就是说,多数研究并不涉及政体和社会的基础性价值层次,而是直接认可了美国的政治信任、政治文化研究所依赖的理论范式。多数学者没有将政治信任这一概念与中国政治实践和政治哲学相对应。一些概念和理论的演绎工作,也是在比较具体的层面展开的,如将政治信任演绎成对能力、意图、知情等方面的信任。学者们也还没有从中国的政治和治理哲学的概念和思想出发,演绎出有关政治信任的理论框架。[52]

本文的主要发现是,到目前为止起着主导作用的公民文化、自我表达价值观、“批判性公民”等一系列政治文化理论,对中国的政治信任有关的现象和特征只有非常有限的解释力。因此,本文构建了一个民本主义的政治文化理论。这一理论的核心是影响中国政治文化,特别是政治信任和居民对政府态度的三个基础性的价值立场:第一,为共同体的利益存在和使用政治权力,即为正当的权力;第二,权力失去正当性会受到人民挑战;第三,在权力具备正当性的情况下,人民应当支持与合作。本文显示,这一理论框架,对中国政治信任的现象和特征有很强的解释力。一方面,它能较好地解释中国政治信任长期维持较高水平和中国居民对政府的差序性政治信任这两个经验发现;另一方面,它虽然不能解释,但是能容纳近年来中国一定程度的政治信任水平下降这一经验现象。相反,以阿尔蒙德和维巴、英格尔哈特等为代表的政治文化理论,对中国政治信任的经验现象呈现出很弱的解释力。

民本主义的理论并不是新的东西。除了朱云汉、潘维、王绍光、白彤东等人的工作外,[53]还有杨国枢等社会心理学家对中国社会区别于西方的价值、信念的研究。包括本文引用的一些作品在内,一些政治信任的实证研究也发现“传统文化”或“传统价值观”对政治信任有很大影响。[54]但是用“传统文化”来指代这些价值或信念的问题在于,我们将某种价值观称为“传统”,即对它进行了“价值化”——所谓“传统”,容易使人产生“落后”“反现代”和“需要抛弃、改变”的价值感。在另一个层次上,受到西方政治文化、政治心理研究的影响,不少人把中国传统的民本贤能等价值观中的一些内容,简单地称为西方语境下的“威权主义人格”或“威权主义价值观”。

这一方面是西方中心的一种认识论,另一方面是因为缺乏对中国自周代以来的政治、社会价值观体系的深入研究。的确,在依赖所谓“现代”或当代实证政治学研究“工具箱”里的工具展开实证研究后,要再跳出来重新去研读中国的政治理论和社会价值观体系,是要面对很多困难的。而如何将“传统”的民本价值观体系中的理念以“现代”的、实证的工作加以理解和检验,是一个非常有益的研究方向。例如,实证分析显示,儒家价值观体系中的诸多规定个人与权威关系的理念,虽然被很多人简单地称之为“威权主义价值观”,但它们和20 世纪中叶以来西方政治心理学所谓的威权主义价值观其实差别很大。[55]

尽管西方的现代化政治文化理论——“自我表达价值观-批判性公民”理论框架——无法直接运用于对中国政治信任的研究,但实证地、经验地研究什么因素影响政治信任依然是有意义的。例如,如果研究发现反腐败提高了政治信任,那么虽然对政治信任的基础性理论产生影响,但对理解政治实践依然是有意义的。不过,这样的研究对于理解居民对具体的政府部门、地方政府的工作和绩效的评价更有意义。民本主义的政治信任理论倾向于认为,总体政治信任,特别是对中央政府或抽象意义上的“政府”“中央”的信任,并不适宜作为经验性研究的因变量,即研究具体政策、制度程序是否影响居民对中央的政治信任。相反,居民对中央政府的政治信任更适宜作为观测政权和现有政治秩序的正当性的一个指标,至于这样的正当性是如何产生的,单单考察政府在经济社会发展等治理议程上的表现、能力、绩效,是远远不够的。而一旦带入文化的变量,例如民本主义和自由民主的政治文化如何影响居民心目中的正当性,则需要考察更多包括结构、过程的变量,如政治共同体共同价值观的构造,以及对政治精英和大众的说服、濡化等。如何在实证研究中带入这些变量,依然是非常值得探索的。

注释:

①David Easton,“A Re-Assessment of the Concept of Po⁃litical Support,”British Journal of Political Science,Vol.5,No.4(1975).

②Pippa Norris,Critical Citizens:Global Support for Democratic Government,New York:Oxford University Press,1999.

③所谓“现代化理论”的开山之作——李普塞特1959 年的文章,即是一个典型例子。Seymour Martin Lipset,“Some Social Requisites of Democracy:Economic Develop⁃ment and Political Legitimacy,”American Political Sci⁃ence Review,Vol.53,No.1(1959)。

④Michel Crozier,Samuel P.Huntington,and Joji Watanu⁃ki,The Crisis of Democracy,New York:New York Univer⁃sity Press,1975.

⑤对政治信任的研究的确因此到了汗牛充栋的程度。比较著名的成果,如:Pippa Norris,Critical Citizens:Global Support for Democratic Government;Russell J.Dalton,Democratic Challenges,Democratic Choices:The Erosion of Political Support in Advanced Industrial De⁃mocracies,Oxford,UK:Oxford University Press,2004;Margaret Levi and Laura Stoker,“Political Trust and Trust⁃worthiness,”Annual Review of Political Science,Vol.3(2000)。

⑥国际媒体报道美国的爱德曼公关顾问公司最新的民调报告,澳大利亚、美国、德国等西方发达国家民众对政府信任度低而中国、泰国等呈现高水平政治信任,见爱德曼公司网站,https://www.edelman.com/trust/2022-trust-barometer,2022年1月21日访问。

⑦Tom W.G.van der Meer,“Political Trust and the‘Crisis of Democracy’,”Oxford Research Encyclopedia of Poli⁃tics,2017,https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acre⁃fore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-77,2022年1月21日访问。

⑧现在比较确定的,第一次对中国公众进行全国代表性样本的政治态度研究的是史天健1990 年左右开始的一些抽样调查。2001 年,两篇研究中国居民政治信任的文章发表:Xueyi Chen and Tianjian Shi,“Media Ef⁃fects on Political Confidence and Trust in the People’s Re⁃public of China in the Post-Tiananmen Period,”East Asia,Vol.19,No.3 (2001);Tianjian Shi,“Cultural Values and Political Trust:A Comparison of the People’s Republic of China and Taiwan,”Comparative Politics,Vol.33,No.4(2001)。国内政治信任研究的综述,可见曹清燕、向东旭:《当前国内政治信任研究述评》,载《山西高等学校社会科学学报》2018年第11期;李艳霞:《何种信任与为何信任?——当代中国公众政治信任现状与来源的实证分析》,载《公共管理学报》2014年第2期。

⑨David Easton,“A Re-Assessment of the Concept of Po⁃litical Support”.

⑩例如,在世界价值观调查问卷中,政治信任的量表使用的就是“confidence”(信心)。而用政治信任来操作化正当性的研究,可见Bo Rothstein,“Creating Political Le⁃gitimacy:Electoral Democracy Versus Quality of Govern⁃ment,”American Behavioral Scientist,Vol.53,No.3(2009)。

⑪世界价值观调查问卷,“World Values Survey”网站,http://www.worldvaluessurvey.org。

⑫ Tianjian Shi,“Cultural Values and Political Trust:A Comparison of the People’s Republic of China and Tai⁃wan”.

⑬Xueyi Chen and Tianjian Shi,“Media Effects on Politi⁃cal Confidence and Trust in the People’s Republic of Chi⁃na in the Post-Tiananmen Period”。制度性、机构性的研究路径,是指用制度和机构的质量、能力来解释政治信任。对政治信任的制度性和文化性解释的区分,见Wil⁃liam Mishler and Richard Rose,“What are the Origins of Political Trust? Testing Institutional and Cultural Theories in Post-communist Societies,”Comparative political stud⁃ies,Vol 34,No.1(2001)。

⑭Zhengxu Wang,“Before the Emergence of Critical Citi⁃zens:Economic Development and Political Trust in Chi⁃na,”International Review of Sociology,Vol.15,No.1(2005).

⑮Lianjiang Li,“Political Trust in Rural China,”Modern China,Vol.30,No.2(2004)。笔者大约在同一时间也发现中国居民对中央政府的信任与对地方政府的信任之间的显著差异,见Zhengxu Wang,“Political Trust in Chi⁃na:Forms and Causes,”in Lynn White(ed.),Legitimacy:Ambiguities of Political Success or Failure in East and Southeast Asia,Singapore:World Scientific Publishing,2005。此后,李连江就中国政治信任中的垂直层级差异做了一系列的工作:Lianjiang Li,“The Magnitude and Resilience of Trust in the Center:Evidence from Interviews with Petitioners in Beijing and a Local Survey in Rural Chi⁃na,”Modern China,Vol.39,No.1 (2013);“Reassessing Trust in the Central Government:Evidence from Five Na⁃tional Surveys,”The China Quarterly,No.225(2016).

⑯大约同时间对中国政治信任的研究还包括:Jie Chen,Popular Political Support in Urban China,Washington,DC;Stanford,CA Woodrow Wilson Center Press;Stanford University Press,2004;Wenfang Tang,Public Opinion and Political Change in China,Stanford,CA:Stanford University Press,2005;Jie Chen,Yang Zhong,and Jan W.Hillard,“The Level and Sources of Popular Support for China’s Current Political Regime,”Communist and Post-Communist Studies,Vol.30,No.1(1997).

⑰Lianjiang Li,“The Magnitude and Resilience of Trust in the Center:Evidence from Interviews with Petitioners in Beijing and a Local Survey in Rural China”.

⑱李艳霞:《何种信任与为何信任?——当代中国公众政治信任现状与来源的实证分析》。

⑲肖唐镖、赵宏月:《政治信任的品质对象究竟是什么?——我国民众政治信任的内在结构分析》,载《政治学研究》2019年第2期。

⑳孟天广:《转型期的中国政治信任:实证测量与全貌概览》,载《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2014年第2 期;Zhengxu Wang,“Political Trust in China:Forms and Causes”。

㉑孟天广:《转型期的中国政治信任:实证测量与全貌概 览》;Zhengxu Wang,“Political Trust in China:Forms and Causes”;Lianjiang Li,“The Magnitude and Resilience of Trust in the Center:Evidence from Interviews with Peti⁃tioners in Beijing and a Local Survey in Rural China”。

㉒吴心喆、余泓波:《从政治依赖视角解释中国的政治信任——一项基于大学生问卷调查的实证研究》,载《经济社会体制比较》2018年第4期,第91—100页。

㉓肖唐镖、赵宏月:《政治信任的品质对象究竟是什么?——我国民众政治信任的内在结构分析》。这是少数根据文章的理论部分设计新的问卷进行操作化尝试的成果之一。

㉔例如,何壮、赵守盈、李永政、袁淑莉:《民族地区中小学教师政治信任量表编制研究》,载《西南民族大学学报(自然科学版)》2012年第4期。

㉕ Sidney Verba and Gabriel Almond,The Civic Culture:Political Attitudes and Democracy in Five Nations,Princ⁃eton University Press,1963.

㉖Zhengxu Wang and Yu You,“The Arrival of Critical Cit⁃izens:Decline of Political Trust and Shifting Public Priori⁃ties in China,”International Review of Sociology,Vol.26,No.1(2016),pp.105-124.

㉗ Alex Inkeles and David H.Smith,Becoming Modern:Individual Change in Six Developing Countries,Cam⁃bridge,MA:Harvard University Press,1974;Robert D.Put⁃nam,Making Democracy Work:Civic Traditions in Mod⁃ern Italy,Princeton,NJ:Princeton University Press,1993.

㉘ Lucian W.Pye,The Spirit of Chinese Politics:A Psy⁃chocultural Study of the Authority Crisis in Political De⁃velopment,Cambridge,MA:M.I.T.Press,1968;Lawrence E.Harrison and Samuel P.Huntington,Culture Matters:How Values Shape Human Progress,New York:Basic Books,2000.

㉙ Christian Welzel,Ronald Inglehart,and Hans-Dieter Klingemann,“The Theory of Human Development:A Cross-Cultural Analysis,”European Journal of Political Research,Vol.42,No.2(2003).

㉚王正绪、赵茜:《后物质主义文化变迁理论与美国比较民主政治研究范式》,载《国外社会科学》2022 年第1期;庄梅茜:《后物质主义价值观:强加式客位与西方中心主义》,载《国外社会科学》2022年第1期。

㉛Zhengxu Wang and Yu You,“The Arrival of Critical Cit⁃izens:Decline of Political Trust and Shifting Public Priori⁃ties in China”.

㉜Kuo-Shu Yang,“Will Societal Modernization Eventually Eliminate Cross-Cultural Psychological Differences?”in Michael Harris Bond(ed.),The Cross-Cultural Challenge to Social Psychology,London:Sage Publishing,1988;“The Psychological Transformation of the Chinese People as a Result of Societal Modernization,”in Michael Harris Bond(ed.),The Handbook of Сhinese Psychology,Hong Kong:Oxford University Press,1996.

㉝Ronald Inglehart and Wayen E.Baker,“Modernization,Culture Change,and the Persistence of Traditional Values,”American Sociological Review,Vol.65,No.1(2000)。在此基础上英格尔哈特等人创造了全球“文化地图”,根据自我表达和世俗-理性两个维度将全球所有国家区分为不同的“文化区”(cultural zones),见Christian Wel⁃zel,Ronald Inglehart,and Hans-Dieter Klingemann,“The Theory of Human Development:A Cross-Cultural Analy⁃sis”。.

㉞Wei-Ming Tu,“Multiple Modernities:A Preliminary In⁃quiry into the Implications of East Asian Modernity,”in Lawrence E.Harrison and Samuel P.Huntington(eds.),Cul⁃ture Matters:How Values Shape Human Progress,2000.

㉟如赵汀阳提出了“预付人权”理论,对西方自由民主的人权理论进行挑战,见赵汀阳:《预付人权:一种非西方的普遍人权理论》,载《中国社会科学》2006年第4期。陈祖为(Joseph Chan)认为,启蒙主义之后的“现代性”进程,可以理解成一个少年在成长过程中对成年人世界的反叛;成年以后,人类社会同样需要回归现代性所反抗的一些价值,见Joseph Chan,Confucian Perfection⁃ism:A Political Philosophy for Modern Times,Princeton,NJ:Princeton University Press,2013.

㊱Joseph Chan,Confucian Perfectionism:A Political Phi⁃losophy for Modern Times.

㊲庄梅茜:《后物质主义价值观:强加式客位与西方中心主义》。

㊳Tianjian Shi,The Logic of Politics in Mainland China and Taiwan:A Cultural Basis of Attitudes and Behavior,Cambridge:Cambridge University Press,2014。另外,关于中国制度和西方民主体制的“点菜”和“点厨师”的差异,见房宁:《中国政治改革的历程与逻辑》,观察者网,https://www.guancha.cn/FangNing/2019_05_19_502159_s.shtml,2022年2月13日访问。

㊴Yun-han Chu,“Sources of Regime Legitimacy and the Debate over the Chinese Model,”China Review,Vol.13,No.1(2013),pp.1-42.

㊵关于民本主义与中国的一般政治实践,见潘维关于中国模式的讨论:潘维:《当代中华体制——中国模式的经济、政治、社会解析》,载潘维(主编):《中国模式:解读人民共和国的60 年》,北京:中央编译出版社2009年版。

㊶Joseph Chan,Confucian Perfectionism:A Political Phi⁃losophy for Modern Times.

㊷ Tongdong Bai,Against Political Equality,Princeton University Press,2020.

㊸陈祖为对儒家的政治哲学与西方现代政治哲学进行了对比与整合,见Joseph Chan,Confucian Perfection⁃ism:A Political Philosophy for Modern Times。

㊹潘维认为正当性来自“民心”,而民心并非单个居民的意见的简单加总,亦非社科研究中的“公共观念”或“大众观念”(public opinions)。换句话说,民心无法通过问卷调查等技术直接测量。中国古代政治实践要求政治家、思想家、执政精英“阅读”、理解、把握民心,以确保政府服务于民心,从而使政体保有持续的正当性。此即“水可载舟、亦可覆舟”“民心向背”等叙述的程序性实现。此亦陈祖为所认为的儒家“至臻主义”政治哲学对正当性的理解。而无论如何,中国的政治思想并不认为正当性可以或应该通过一定程序实现——例如全民选举——实现民众的授权。潘维:《当代中华体制——中国模式的经济、政治、社会解析》;Joseph Chan,Confucian Perfectionism:A Political Philosophy for Modern Times。

㊺王正绪、赵健池:《民本贤能政体与大众政治心理:以政治信任为例》,载《开放时代》2021年第4期。

㊻ Yun-han Chu,“Sources of Regime Legitimacy and the Debate over the Chinese Mode”。朱云汉认为中国政府是“为民”(for the people)的,但由于缺少全民直选,所以不属于“民治”(by the people)的类别。也有学者认为,中国的政府“来自人民、扎根人民、执政为民”(from the people,in the people,for the people),如唐亚林:《两种类型的国家治理现代化模式之比较》,载《北京日报》2021年4 月26 日,见京报网,https://news.bjd.com.cn/theory/2021/04/26/75165t118.html,2022年1月2日访问。

㊼Zhengxu Wang and Yu You,“The Arrival of Critical Cit⁃izens:Decline of Political Trust and Shifting Public Priori⁃ties in China”.

㊽Lianjiang Li,“Political Trust in Rural China”;Lianjiang Li,“Reassessing Trust in the Central Government:Evi⁃dence from Five National Surveys”.

㊾Lianjiang Li,“Political Trust in Rural China”.

㊿Lianjiang Li,“The Magnitude and Resilience of Trust in the Center”.

[51]Zhenhua Su,Yanyu Ye,Jingkai He,and Waibin Huang,“Constructed Hierarchical Government Trust in China:For⁃mation Mechanism and Political Effects,”Pacific Affairs,Vol.89,No.4(2016),pp.771-794.

[52]王正绪、赵健池做了有益的尝试,见王正绪、赵健池:《民本贤能政体与大众政治心理:以政治信任为例》。

[53]如试图理解西方洛克、卢梭以降至罗尔斯、罗伯特·达尔一代的政治理论的偏颇与中国传统民本政治理论的内涵,见Tongdong Bai,Against Political Equality,Princeton University Press,2020。

[54] Yida Zhai,“Traditional Values and Political Trust in China,”Journal of Asian and African Studies,Vol.53,No.3(2018),pp.350-365.

[55]Meixi Zhuang,“Comparative Evidence for Cultural Vari⁃ability in Authoritarian Predisposition and Its Political Im⁃plication”,未刊稿。