基于区块链技术的企业上链参与机制研究

——以供应链金融场景为例

2022-03-23邓学平袁佳佳

邓学平,袁佳佳

(重庆邮电大学 经济管理学院,重庆 400065)

随着区块链技术的不断发展,其去中心化、公开透明、不可篡改、匿名性等优势越来越突出[1]。除了对区块链技术本身的开发与改进,同时也在不断谋求区块链技术在相关业务环节中的应用方法和模式。从2016年开始到现在,针对区块链技术和产业本身的创新研究快速发展,具有广阔的应用前景,这也进一步带动和深化了新一轮的产业变革。据2021年9月IPRdaily联合incoPat创新指数研究中心发布的《2021年中国高相关度区块链授权发明专利排行》显示,从2016年开始截至2021年8月末,全球区块链有效发明专利授权数量达到8 957件,其中中国区块链有效发明专利授权总量为4 068件,排名第一。从全球整体来看,从2019年开始区块链技术的专利授权量开始呈持续显著增长。随着技术的创新开发,技术本身变得越来越成熟,开始逐步延伸到金融、物联网、智能制造、供应链管理等多个领域。因此需要思考与研究区块链技术针对不同场景的实际落地问题,关注区块链技术为具体现实场景带来的实际效用。

区块链技术的应用落地往往会对该特定场景下原有的利益结构、管理架构产生冲击,产生排斥反应,难以发挥区块链技术的真正价值。许多企业由于其对于区块链技术本身缺乏了解,出于对隐私的保护和不信任心理,不愿意共享信息上链,所以在区块链技术实际的应用过程中,上链发展进程较为缓慢,且有很多成了空链或者仅仅是私有链,流于技术形式,没有实现企业间协同,真正共享区块链技术价值的目标。此外,在现有区块链公司平台提供的上链服务能力已经较为成熟的情况下,真正成为难题的是区块链的应用模式。因为应用上链模式和机制不够先进,整体运营利润不高,导致单凭技术作为竞争力的服务商话语权下降,上链的企业之间存在利益分配博弈等问题,无法带动规模的扩张与利润的增长。腾讯区块链技术负责人王宗友2020年在科博会发言时也表示,“区块链应用当前最重要的方向是解决企业上链的问题。”对此,解决企业上链问题不能仅仅只考虑区块链技术的速度、便捷性、成本上的性能,也要考虑应当如何设计企业应用区块链技术上链过程中的应用模式和实际应用机制。

1 文献综述

1.1 区块链技术在供应链场景下的应用研究

目前学者们在不同的供应链场景下,分析在区块链技术驱动下影响供应链运作效率的关键因素,对区块链技术具体应用模式进行研究,研究成果主要分为两类。

一类是针对各种不同的特定供应链场景上的应用研究。Perboli等[2]创建了一种标准方法来设计区块链技术在金融以外的其他场景的区块链技术,介绍了在新鲜食品交付场景下,基于区块链技术实施安全管理的解决方案。张衍斌[3]根据区块链核心技术特征,分析中欧跨境电子商务存在的问题并提出了区块链的解决方案。Fernández-Caramés等[4]则是基于区块链的供应链仓储进行研究,结合无人机应用设计了自动执行库存任务并保持可追溯性的区块链系统。陈军等[5]以模糊Petri网为工具构建了航空物流区块链影响要素分析模型,得出制约航空物流区块链技术落地的主要影响要素,从而提出区块链技术在航空物流业快速落地的应用路径。李旭东等[6]基于分析跨境物流场景下区块链的应用技术优势,结合分析跨境物流管理需求,提出了区块链技术落地应用的具体实施路径和步骤。刘如意等[7]针对农产品流通场景下区块链难以落地的问题进行研究,提出了新的应用模式,包括跨境农产品交易联盟链、物流联盟链、溯源联盟链和融资区块链,同时提出了具体落地实施步骤。

另一类则是从影响供应链运作效率的关键因素出发,研究具体的区块链技术应用落地模式。李晓等[8]立足事前事后契约协调、治理结构与绩效评价、匹配机制与耦合机理,提出了基于区块链技术的供应链智能治理体系。Clohessy等[9]从组织因素的角度出发,通过对爱尔兰20家公司的多案例研究,得出组织因素是如何影响公司做出是否应用区块链的决策。张浩等[10]从商业模式的研究角度出发,从企业、产业链和全社会这三个层面进行分析,提出了区块链技术应用下商业模式创新的初步分析框架。此外值得一提的是,目前也有较多是针对供应链管理过程中信息这一关键因素来研究区块链技术应用模式。张夏恒[11]针对供应链管理环节中出现的信息孤岛和信任机制等问题,提出了区块链技术的应用模式设想。李剑等[12]通过研究“区块链+协同减排”的信息共享机制,使得供应链多主体间的收益达到均衡,实现整体最优。盛守一[13]同样是针对供应链交易过程中应当如何深化区块链技术应用的问题进行了研究,通过构建供应链信息共享模型,提出了基于区块链技术搭建多方共享并维护的信息资源共享平台。

1.2 区块链技术在供应链金融场景下的应用研究

供应链金融是金融机构围绕供应链中的核心企业,管理上下游中小企业的资金流和物流,并提供综合的金融服务解决方案。由于金融机构与供应链企业关系复杂,之间难以建立稳定的合作模式[14],因此探究供应链金融场景下的区块链技术应用模式势在必行。

一些学者针对供应链金融的场景特点进行分析,进而研究区块链技术应用模式。李菲雅等[15]基于供应链金融场景下的网状特性提出了区块链技术的应用模式,并运用实例进行佐证分析。朱兴雄等[16]基于分析联盟链证明了供应链金融联盟链下的共享模式和数据安全性,提出基于区块链的供应链金融系统模型,包括区块链应用下的操作流程、系统核心模块等。张路[17]基于博弈视角分析在供应链金融场景下区块链技术的激励机制和服务模式,并提出改进对策和建议。林楠[18]提出“以核心企业为基础”和“以互联网金融企业为基础”两种区块链技术应用模式,并比较分析各自优势和未来发展趋势。苏应生等[19]则是比较基于区块链技术应用下的买方中介融资模式(BCBIF)和京东买方中介融资模式(BIF),构造出京东主导的小范围联盟链区块链体系,并证明其有效性。李健等[20]基于仓单质押业务特点,采用VAR风险计量对比分析生产企业在区块链技术应用下的贷款决策。Zheng等[21]基于对保理业务进行耦合分析,提出区块链智能合约的实施过程及实施机制。Chen等[22]通过分析目前基于区块链驱动的供应链金融平台,提出区块链在供应链金融网络中的应用模式。Wang[23]结合模糊神经网络算法,针对供应链金融下中小企业的融资信用风险管理进行研究,提出了区块链应用下的风险评估模式,从而提高整个供应链的风险管理水平还有一些学者针对供应链金融场景中的关键问题进行研究,进而提供区块链应用解决方案。蔡恒进等[24]针对中小企业融资及信用体系不完善等问题,基于区块链技术应用提出了“区块链+大数据”的供应链金融新解决方案,从现实需求、技术提升和路径实现三个方面构建了具体的应用框架。唐丹等[25]从区块链技术对解决供应链金融行业痛点的有效性出发,构建了区块链债转平台新模式,并通过报童模型和算例分析比较论证了新模式优势。郭菊娥等[26]针对主体间协调、信息传递、监管和风险管控这4个方面问题进行分析并提出了区块链技术的解决路径,以及促进区块链落地的信用引导和专项立法等保障机制。

1.3 关于上链的区块链技术扩散研究

回顾技术的发展与普及,每一项技术创新真正地创造价值往往是藉由实际的技术扩散来实现[27]。因此,在区块链技术应用落地过程中各方参与主体上链,即技术扩散过程的研究具有十分重要的意义,为后续采取相应激励措施促进技术扩散、扩大技术优势奠定基础,从而实现技术的真正价值。之前此类技术的研究主要可以归类为通过构建相关扩散模型或基于相关扩散理论来刻画其扩散机制,进而提取关键影响因素。而目前针对区块链技术扩散的研究也正在如火如荼地开展,现有如下一些成果。

Grover等[28]通过搜集学术文献和社交媒体中关于区块链技术的见解,对不同行业中区块链技术的传播进行研究并比较了不同行业的扩散水平。Yu等[29]采用主路径分析方法对区块链技术的发展轨迹进行系统研究,得出目前研究主要集中在加密货币和基于区块链的应用程序,供应链管理领域是其主要应用领域之一。Kyeongsik等[30]基于计划行为理论(TPB)、交易成本理论(TCT)、创新扩散理论(IDT)和收益-风险概念(BRC)这4种面向用户的理论,探讨了影响比特币扩散使用的影响因素。Hew等[31]结合清真取向战略、制度理论和创新理论传播构建联合模型,研究了清真食品和饮料制造商参与基于区块链的Halal清真可追溯系统的意图。Helliar等[32]通过访谈和案例研究比较了有许可和无许可的区块链技术的扩散障碍和驱动因素。Wamba等[33]将区块链技术的扩散过程分为了意向、采用、惯例化3个阶段,结合创新理论提出了多阶段模型。

通过以上的研究梳理可以发现,由于供应链的网状特性,供应链中的上下游企业间的关系更加复杂,联系更为紧密,企业间对技术的共同参与对于提升供应链效率也更为关键。目前研究技术扩散的成果有很多,包括研究区块链技术的扩散阶段、扩散程度以及扩散领域等,但是少有基于特定场景下的各参与企业,研究各参与企业在实际应用区块链过程中的上链机制。

Vargo等[34]基于生态系统的视角,将特权从技术提供者转向了技术采纳者,提出了重新思考创新扩散过程的理论框架。因此,本研究将基于生态学中的传染病模型,从技术提供者、技术已采纳者和技术尚未采纳者多个主体类型角度对供应链企业上链问题进行研究,并分析上链的传染机制,构建供应链企业上链传染模型,为后续制定上链激励策略,提升技术参与度和扩散程度奠定基础。

2 传染病模型

1760年Daniel Bernoulli最早建立数学模型研究天花传染病的传播机理与相应的控制策略,开启了传染病模型的研究。1906年Hamer提出了研究麻疹传染病可能再次爆发情境下的离散型传染病模型。1911年Ross在研究疟疾传染病的过程中建立了连续性传染病模型。1927年Kermack和Mekendrick将传染对象类别进行区分,即易感者、感染者和恢复者,提出了SIR模型对传染病的传播机理进行研究。

传染病模型在技术扩散领域的研究开始于1961年,Mansfield[35]认为技术扩散本质上也是一种传染过程,在企业决策是否采用某项新技术时,会受到多个影响因素的影响,这与传染病传播具有相似性。且技术应用扩散与传染病在人群中传染过程的内在机理具有一致性,即感染者越多,尚未感染者被感染的机会就越大。当某供应链企业上链后,会对相关联对象产生影响,进而通过整个系统的关联网络产生更广泛的影响。此外,在传染方向方面,区块链技术的传导与扩散同样不具有方向性,呈辐射状。当某个企业上链后会对相关联的对象均产生关联影响,不具有特定指向扩散。因此,两者的传导具有一致性。在传染环境方面,传染病传染所处的环境主要是在由多个对象个人组成的社会网络中传播,而区块链技术传导与扩散的环境同样是由多个关联企业对象组成,二者的传染环境均呈关联网络的特点。

3 供应链企业上链的传染机制

目前关于供应链的概念解释主要是指围绕核心企业,通过对信息流、物流、资金流的控制,从采购原材料开始,到制成半成品以及最后的成品并送到最终消费者,将各级供应商、制造商、分销商、零售商以及最终消费者连成整体的功能网链结构。为了保障供应链整体的运营管理效率,许多学者与专家研究并提出了供应链协同模式,以实现物资、信息、资金、商业流通过程中的高效。供应链本质与生态学中的食物链类似,各供应链企业本质上存在相互依存的关系,因此实现整个供应链上的信息化对于提高供应链整体的运营效率具有重要价值。

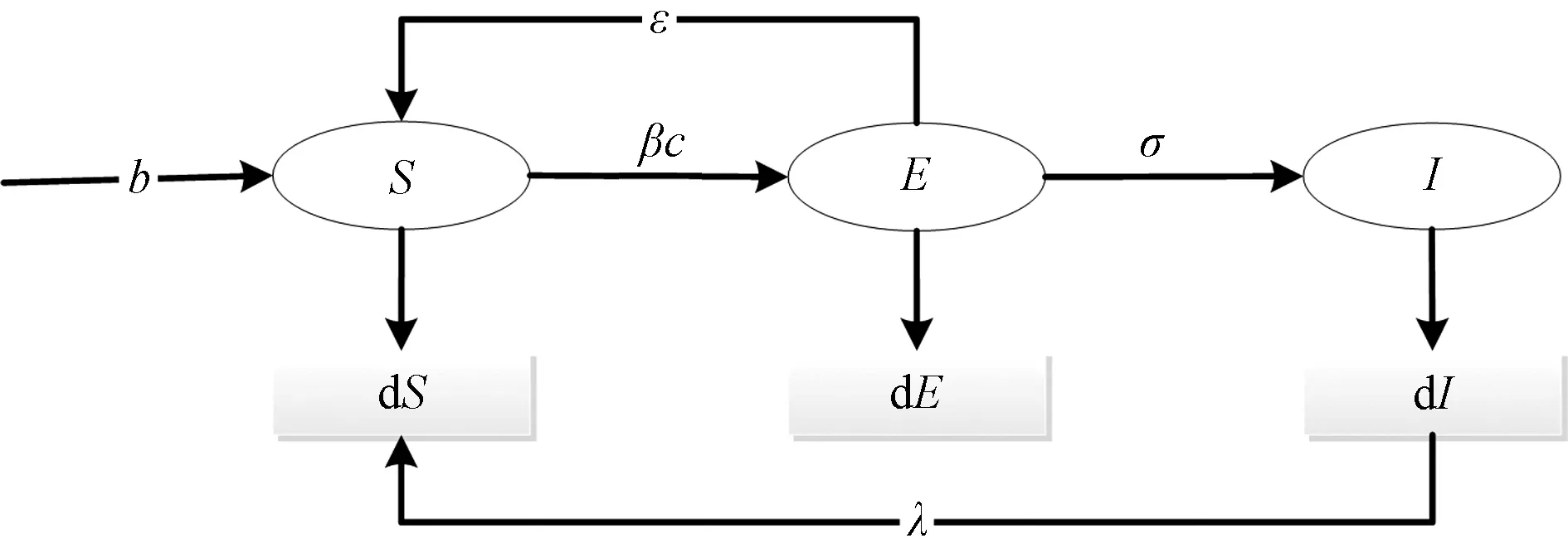

在供应链信息化布局中,区块链技术本身具备的去中心化以及共识机制等优越性,使得有学者开始探索在供应链场景下区块链技术的落地模式。区块链技术的扩散应用将能最大程度上使得供应链上下游企业,即链上各参与企业对象实现协同,并且由于区块链技术的优越性,数据链上存储可信度高,降低了企业的融资成本和金融服务类企业的风险控制难度,业务链上操作执行效率高,将减少违约行为的发生。如图1所示,区块链技术在供应链上的应用,可实现数据链上存储,业务链上操作,提升运营管理效率。

图1 供应链金融场景下的区块链技术应用

然而,在供应链场景下应用区块链技术时,常常面临关联交易的供应链企业不同时上链的情况。目前,由于区块链技术在不同特征场景下,其应用方案也是不同的,还没有形成普适、标准的解决方案,且上链过程中存在信息风险、成本高昂、利润分配不明晰等原因,许多供应链企业仍对其保持观望态度,不敢尝试上链。也正因为如此,产生了许多“私有链”和“空链”,无法最大化发挥区块链技术的效用和价值。因此,本文基于传染病模型,针对供应链企业上链问题,研究各上下游企业的上链机制,探索区块链技术应用过程中关联企业对象之间的影响作用关系。

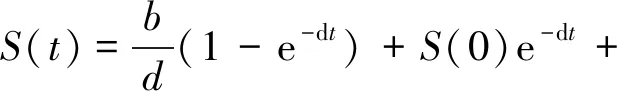

在研究过程中,为了对上链企业与未上链企业进行区分,将已上链企业称为“主体”,未上链企业称为“客体”。根据区块链技术应用中主客体的特点,基于传染模型的原理,如图2所示,主客体间由于存在直接或间接关联关系,主体作为传染源,可通过特定传染途径影响客体,进而实现未上链企业上链。

图2 区块链技术单次扩散过程

将已上链的供应链企业(主体)称为感染者,记为I;将未上链的供应链企业(客体)称为易感者,记为S;在未上链对象转变为已上链对象的过程中,存在一定的过渡时间,称为时滞,因此将处在该阶段的企业对象称为潜伏者,记为E。由于目前区块链技术仍属于新兴技术,且应用前景广泛,因此不划分对区块链技术完全“免疫”的企业对象类型。在易感者成为感染者之后,可能出现成为暴露者或感染者后,重新成为易感者的情况,即企业在尝试应用区块链技术之后可能仍旧保持观望,选择不上链。

4 上链传染模型构建

4.1 上链传染模型假设

模型假设和变量设置如下:

假设1:已知上链对象(主体)为感染者I,未上链对象(客体)为易感者S,处在过渡阶段的对象为潜伏者E。

设t时刻,3类对象占整个系统内对象总量的比例分别为i(t)、s(t)和e(t),则

s(t)+e(t)+i(t)=1。

假设2:考虑整个生态系统内主客体对象的数量变动,将整体对象总量用N表示。根据实际情况,整个系统内的主客体数量一直处在动态变化,因此设系统内对象的进入率为b,即“自然出生率”;系统内对象的退出率为d,即“自然死亡率”。

假设3:设β为每个感染者对易感者的接触效率,即主体对客体的接触效率;c为接触率;σ为潜伏者到感染者的转移速率。

假设4:在客体接受主体的影响作用的过程中,也有可能出现客体依旧选择不上链的情况,即从潜伏者离开潜伏类返回到易感类重新成为易感者的状态,将潜伏者离开潜伏类返回到易感类的速率设为ε。

假设5:当企业上链后效果不佳,也有可能对目前采用的区块链方案弃置不用,从主体转变为客体,即从感染者重新转变为易感者,将感染者离开感染类返回至易感类的速率设为λ。

整个系统对象间传导扩散过程如图3所示。

图3 区块链技术传导扩散过程生成图

假设6:传导扩散的过程不会因为缺乏客体对象而发生中断。在传导扩散中断后,仍然存在客体对象。

4.2 上链传染模型构建

针对以上对区块链技术在主客体间进行传导和扩散的过程进行分析,从而进行建模,得出以下模型:

(1)

在此基础上,由于在区块链技术的应用过程中存在很明显的时滞特征,即潜伏期特征较为明显,因此将潜伏类转移至感染类的速率σ设置为可变函数,ρ(φ)表示在t时刻进入潜伏类的对象经过φ时间后仍在潜伏类的概率,则 -ρ′(τ)为潜伏类对象经过τ时间后又回到易感类的转移率。

(2)

则

(3)

式中:E0(t)表示t=0时的潜伏类对象,在t时刻依旧在潜伏类的对象数量,设E0(t)具有紧支撑,即当t取值为非0附近时,E0(t)=0。

I(t)=I0(t)+Ie(t)

(4)

在0到t时间段内,易感类对象在t时刻从感染类又回到易感类对象的总数量为

(5)

进行交换积分次序后,得到

(6)

式中,

(7)

(8)

4.3 上链传染模型分析

上述模型刻画了主体对象与客体对象之间的转化关系,本节将对上述模型解的性质和特点进行讨论和分析。

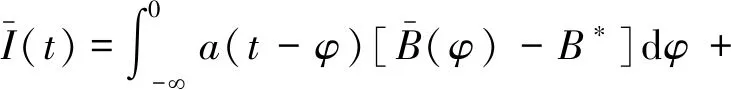

(9)

证明:对模型中关于E和I的方程进行求导,由于E0(t)紧支撑的性质,则当t取值为非0附近时,有

E′(t)=B(t)+

(10)

(11)

于是有N′(t)=b-dN(t)-(d+λ)I0e-(d+λ)t≤b-dN(t)。

存在正常数M使得B(φ)≤M,φ∈[0,∞)。

又已知

(12)

由收敛性可得

则I∞≤R0I∞,所以R0≥1,与假设矛盾。则

由定理1可以看出,供应链企业上链的实际过程符合基本再生数小于1的情形,即区块链技术的应用势必将经历从扩散到扩散停止的过程。在t越来越大时,最终区块链技术将被新技术替代并消失,因此在企业上链应用的前期应尽可能促使增长速率和增长峰值的提升,实现区块链技术效益最大化。

定理2:设R0<1,模型的极限系统具有唯一正平衡点。

证明:根据Miller对非线性方程的研究,可得上述模型的极限系统,即

(13)

(14)

又有b=B*+dS*-εE*-λI*,则

其中,εDE+λD1<εDE+(λ+d)D1=εDE+1-(d+ε)DE=1-dDE<1。

因此,当R0<1时,具有唯一正平衡点(S*,E*,I*),即在供应链企业上链过程中,存在唯一的均衡的状态,此时整个供应链企业上链扩散系统达到均衡,处于系统稳定状态。

定理3:设R0<1,则模型极限系统的正平衡点具有渐进稳定性。

(15)

由于平衡点为(S*,E*,I*),因此有

(16)

则式(15)、式(16)相减可得

(17)

同理可得

(18)

(19)

则该正平衡点具备渐进稳定性特征。因此在供应链企业上链过程中,区块链技术的应用从开始到真正应用期间的时滞同样会极大影响着上链企业传染的程度,扩散速度会加快,扩散的影响规模会增加。此外,不同类型对象之间的转移速率同样是影响区块链技术扩散程度的重要影响因素。

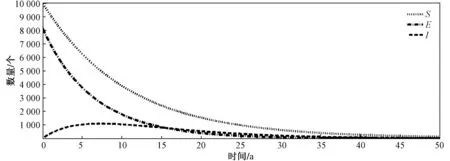

5 仿真实验

基于上述模型的分析,为了进一步刻画供应链企业上链的规律及其演化特征,本文进行如下的仿真实验。依据现实中的情况和特征,对模型中的参数做了相应假定,设定整个系统内对象数量为10 000。根据国家市场监督管理总局5年的数据发现,平均每进入市场3.69户企业,就有1户企业通过注销退出市场,因此设定进入系数为3.69,退出系数为1。将初始主体个数设定为1,即区块链技术提供者。如图4、图5设定不同R0参数将其划分成稳定扩散状态和稳定消亡状态,其反映出不同的状态趋势。

图4 稳定扩散状态

图5 稳定消亡状态

根据技术扩散过程的实际情况,给定其他的参数不变,图6描绘了针对潜伏类转移至感染类,即客体转变为主体的时滞,将其实际转变速率分别设定为5、2.5和0.5,进行主体数量的变化分析。针对图6可以清晰地发现区块链技术扩散过程中的时滞很大程度上影响着扩散的规模,相较于能够尽快完成从潜伏类过渡到感染类,应用时滞较长的明显越慢到达高峰点,且高峰点明显较低。

图6 时滞与主体数量的对应关系

除此之外,其他参数的变动同样影响着最终区块链技术扩散的效果。如图7所示,以企业间关联密度为例,设定不同的关联密度将对扩散规模、速率等同样产生影响。

图7 企业间关联密度与主体数量的对应关系

通过以上的对比可知,转移成为感染类过程中的时滞对整个技术扩散过程同样产生着非常重要的影响。因此,可以针对此类问题,后续寻求解决路径,形成标准化应用解决方案,缩短应用时滞,使得企业间能够尽快达到协同上链,发挥区块链技术优势,推动供应链企业上链。此外,提高企业关联密度,扩大企业间技术影响,更好地发挥标杆作用,同样也将带动区块链技术的应用扩散,提升供应链中上链企业数量。

6 结语

区块链技术的发展带来了诸多发展的机遇,同时也带来了挑战。供应链金融作为区块链技术应用的主要场景之一,同样面临区块链技术应用落地的难题,需要不断探索过程中重要的影响因素,提升应用效益。本文基于传染模型,对区块链中供应链企业上链传染过程及其对象间的作用关系进行分析,构建并刻画了供应链企业上链过程的传染扩散模型。在供应链企业上链传染系统中,存在唯一的正值平衡点,除了对象间交易的关联密度等因素对上链效果产生重要影响,企业在应用过渡阶段的时滞同样会影响供应链企业上链程度。因此,在区块链技术应用落地过程中,应当给予关联度较高的核心企业以重点激励,同时提供成熟的实施方案加快和保障区块链技术在潜在对象企业的布局。

本文对今后区块链技术的应用落地提供了参考价值和实际意义,当然在实际过程中区块链技术的应用模式多变,供应链企业上链实际更加复杂,因此该模型研究还存在待改进的地方。此外,还可以针对不同供应链企业上链的激励措施对区块链技术应用的影响进行研究,修正并提出有效的技术激励方案。