基于Meta方法的珠三角城市创新能力空间差异和影响因素

2022-03-23乔慧延

乔慧延,唐 波

(广州新华学院 资源与城乡规划学院,广州 510520)

珠三角城市出现了发展势头放缓、后劲动力不足等诸多问题,特别是产业结构不合理、创新能力不足成为制约其发展的重要原因之一。如何提高城市创新能力和创新效率,构建创新联系网络,促进产业转型升级成为亟待解决的问题[1]。在粤港澳大湾区加快建设国际科技创新中心的背景下,珠三角城市群协同创新水平不断提升,协同创新的主要驱动因素由要素驱动转换为技术驱动,创新要素投入和创新效率成为驱动协同创新的主要动力[2]。21世纪以来伴随着科技的高速发展,区域(国家、城市、地方)对科技创新能力的重视程度在不断提高,经济发展的模式由要素驱动和投资驱动逐渐转向创新驱动[3]。国内外对城市创新能力的研究在理论基础、方法技术、案例实证、管理调控等方面已经取得了较为丰富的成果。主要基于新古典经济增长理论、经济地理学、新经济地理学等理论对区域创新体系、创新空间创新能力测度和形成机制等内容展开讨论[4-5]。如从地理空间的视角关注区域内经济主体的产业技术联系和技术溢出,导致创新经济活动的空间集聚[6];侧重创新投入、创新组织、创新产出、创新环境等维度对创新能力的测度[7-8];在评价方法方面,多采用综合评价模型、熵值法、基尼系数、空间回归分析法、地理信息技术等[9];在影响机制方面的探讨多从创新要素流动视角、社会资本视角、区域内部经济结构、产业集群、制度管理等因子[10];在实证案例方面,城市群创新能力[11]、核心城市创新能力对比[12]、创新空间[13]等分析角度,进行了不同的城市群间的创新活动联系和交互分析,注重不同的城市之间的创新活动的联动[14];也有学者从企业、创新空间等主体的创新活动视角,分析对城市创新能力的影响[15]。综上所述,国内外在创新能力评价和管理的成果比较丰富。但在评价因子上学者们都从不同学科和视角选取评价体系,在创新能力空间分析时多关注空间格局,较少对城市群内部的聚类和层次进行细化,导致在创新协同和创新联系的研究不够深化。基于此,本文采用Meta分析方法,筛选、优化、构建集成的评价体系,然后利用熵值法、聚类分析和障碍度模型分析珠三角城市创新能力空间格局、类型划分和驱动因子,以期为珠三角城市创新能力提升和协同发展提出建议和参考。

1 研究方法和数据来源

1.1 Meta方法

Meta分析是一种以回归模型为基础的数量型文献综述方法,它能够科学地探究影响研究结果不一致性的因素,目前在经济学、管理学和医学等多学科的文献和实证应用广泛[16]。由于城市创新能力的评价指标体系不断变化和完善,很难形成统一。Meta方法采用文献纳入标准识别-文献检索-文献筛选-质量评价的思路[17],对创新能力的综合因子进行汇总和筛选,优化和构建珠三角城市创新指标体系。根据文献检索筛选,检索得到相关文献164篇,其中中文文献128篇,英文文献36篇。使用Meta过程中筛选出的因子,合并效应量进行分析筛选出使用的因子,见表1。

表1 各文献所有因子分类采用率

基于表1文献所有因子分类采用率,有许多因子类的频数在3以下,这些因子在研究时不具有普遍性,而且往往比较难以获得。遵循可得性、动态性、客观性等原则[18],构建创新基础能力、创新投入能力、创新产出能力和创新表现能力4个维度及下属18个二级指标的珠三角城市创新评价能力体系,见表2。

表2 基于Meta方法的珠三角城市创新能力评价体系

1.2 熵权法

采用熵值法计算创新能力评价体系中的各项指标权重,该方法是多指标综合评价国家或者区域之间发展的有效方法,具有较强的科学性和有效性[19]。首先对各指标数据进行无量纲化处理,在此基础上运用熵权法计算出各级指标的权重,具体公式和步骤见文献[19]。

1.3 障碍度模型

障碍度模型分析能系统地分析各项指标,比较直观地分析出制约各市创新能力水平的主要影响因素,以便采取有针对性的措施来提高创新能力水平[20]。具体计算公式为

(1)

式中:wj表示指标权重;x′ij为标准化处理后的数值;Hj表示单项指标i对创新能力水平的障碍度,数值越大,说明该指标对创新能力水平提高的阻碍作用越大。

1.4 数据来源

检索数据库维普、知网、Science Direct、Google学术等数据库,截至2020年11月。珠三角城市的数据来自2018—2020年广东省统计年鉴,并参考各地级市年统计年鉴和各地级市的政府信息官网。

2 结果分析

2.1 空间差异

由图1可知,深圳和广州两市的创新能力排在前列,这两个城市的地理优势明显,具有丰富的高校资源、人力、资金和较强的企业创新能力,在创新基础能力、创新投入能力、创新产出能力和创新表现能力4个方面上都具有十分显著的优势,是整个珠三角乃至整个广东省经济发展创新发展的引擎,在推动整片区域的发展上起到至关重要的作用。其次是佛山、东莞,这两个城市具有较强的创新能力,在承接深圳和广州的产业转移上起到主要的作用。珠海、中山、江门、肇庆、惠州五市的创新能力指数偏低,这5个城市中珠海、惠州和中山具有相对好的区位优势,但总体的实力还未与其目前的创新能力水平相匹配,这5个城市未形成良好的产业结构和经济基础差是影响发展的主要问题,是整个珠三角区域创新能力的“短板”。

图1 珠江三角洲城市创新能力指数空间差异

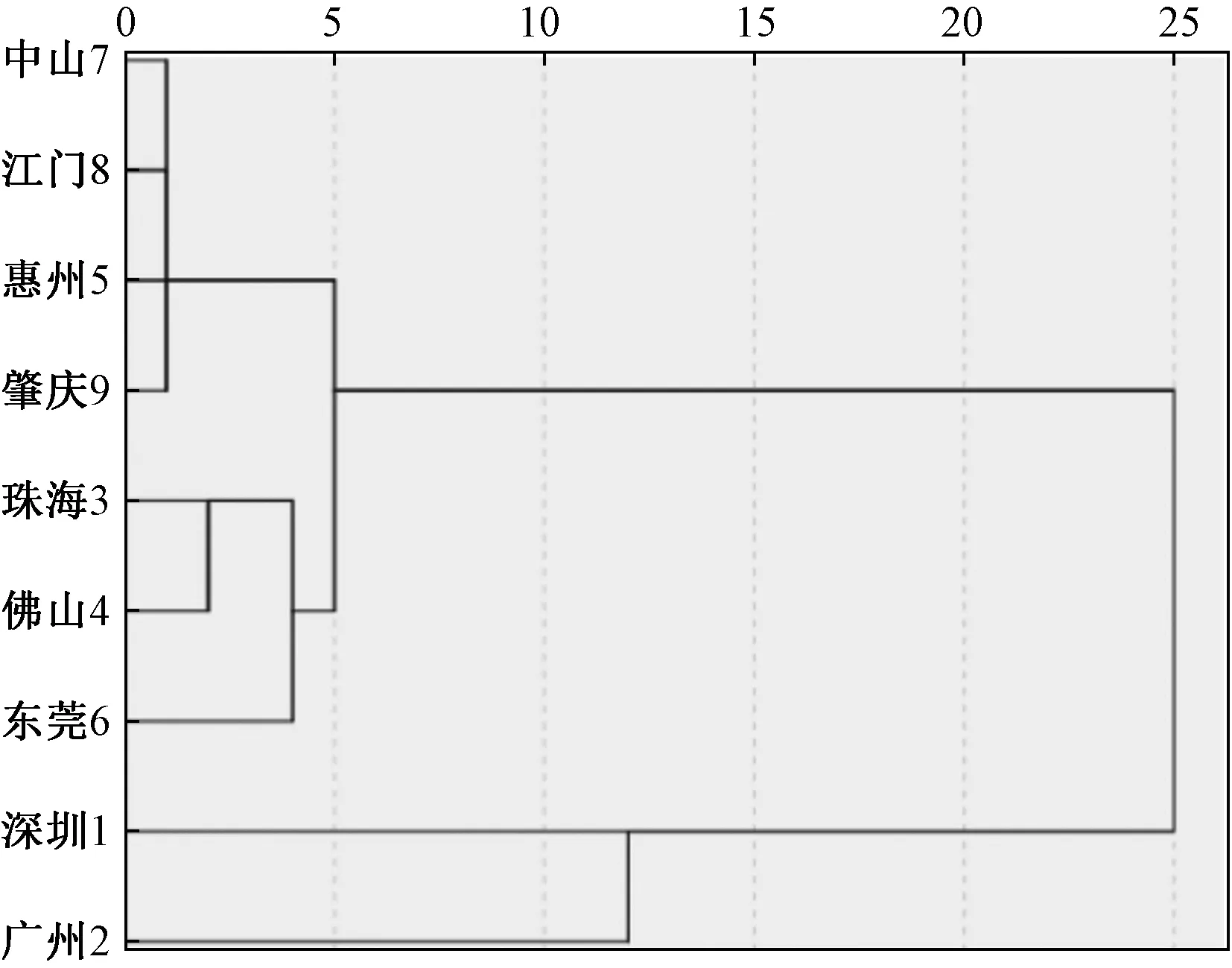

2.2 聚类分析

采取分层聚类中的组间连接法和平方欧式距离利用平均链接的树状图,绘制珠三角各城市系统聚类谱系图(图2)。目前珠三角城市的创新能力分为4个层次(表3):第1个层次为深圳市,为创新前沿型城市。深圳市对于创新投入和水平的能力较高。无论是企业R&D人员、企业R&D投入占GDP百分比上,还是科技财政支出占比上,都明显超越其他城市。此外,在吸收外资和高新产品产出等创新产出上,深圳的领先水平也非常高,创新实力雄厚。第2层次为广州,为创新发展型城市。广州市的特点在于创新产出均衡发展,创新投入的规模较大,创新表现上成效较明显,投入相对较第1层次的深圳少但产出水平比例大,创新潜力较高,在人才投入、资产投资和外资的对外贸易上有着创新优势。第3层次为佛山、东莞和珠海,为创新潜力型城市。这3个城市的特点在于创新投入和创新产出均衡发展,在经济上近年来也是处于高速发展的状态,都具有一定的创新能力和创新潜力,外资吸引能力较强[21]。第4层次为惠州、中山、江门和肇庆,为创新滞后型城市。这4个城市的特点在于创新水平和能力较低,创新投入和产出远远低于前两个层次的城市,在创新投入和产出上有着一定的差距,创新的效率和质量不高,外资的利用水平也很低,创新能力有待进一步加强。

图2 珠三角分层聚类组间连接法的创新综合能力谱系图

2.3 影响因素

从表4中可知,深圳市的高校在校生人数(X3)和教育占财政支出占比(X1)是影响创新能力的两大主要制约因素。这两项障碍度占比之和为75%,这表明影响深圳创新能力发展最大的问题是教育资源。近年来,深圳加大教育投入,高校发展也较快,也有多所联合高校的建设,提高了培育本地高新科技人才的实力。深圳市的第三障碍度因素为第三产业比重(X16),深圳市的三大产业结构比较特殊,深圳市的工业与服务业水平保持着相近的水平,工业为深圳市快速发展的基础,服务业主要体现在高新产业上,所以深圳市三大产业结构不需要做较大的调整。科技投入占财政收入比例(X7)和万元地区生产总值能耗下降(X18)是深圳市需要重视的两个点。在政府财政支持企业发展的同时,需要加大自身与企业和高校科技项目的合作,需要加大政府的介入和支持。

表4 2019年珠三角城市创新能力主要障碍因素及其障碍度

广州市的创新能力发展的障碍度因素集中在创新投入方面。R&D经费内部支出(X6)、R&D人员数(X5)、R&D投入占GDP比(X8)和科技财政支出占比(X7)都是目前制约广州市创新能力发展的障碍度因素。广州市创新能力较强,具有十分强的人才优势,主要的问题就在于对创新研发的投入比较小,创新的产出主要依托自身高校资源的优势和历史积累的人才素质。另外,工业新产品产出(X12)是广州市创新能力的一大障碍因子,创新表现能力的欠缺,也是后续广州市产业结构优化的重要一环。

佛山和东莞的主要障碍度因素大体相似,主要是创新投入能力的R&D经费内部支出(X6)与使用外资总额(X9)和创新表现能力的第三产业比重(X14)。企业内部的研发支出和使用外资的总额制约佛山和东莞创新能力发展,政府应该在财政上支持科技研发外鼓励企业进行自主研发的内部研发。虽然目前这两市的高新企业较少,但具有一定吸引外资的能力和一定的国际知名度,后续的发展需要改善产业结构。

珠海市创新能力的主要障碍因素集中在创新基础和创新投入上,障碍度因子为R&D经费内部支出(X6)、高校在校生数量(X3)、R&D人员数(X5)等。加强信息基础设施建设,提高高等教育的水平、通过环境优势或薪资的方法吸引科研人员等是提高珠海市创新能力的主要途径。

惠州、中山、肇庆、江门这4个城市创新能力的障碍度相似性较高。R&D经费内部支出(X6)、互联网用户数量(X4)、R&D人员数(X5)、使用外资总额(X9)和邮电业务量(X2)5个因子均为这4个城市创新能力的主要障碍度因子。如有一共同的障碍度因子使用外资总额(X9),外资既是一个投入型指标也是一个产出型指标,创新能力的高低与此有很大的关联。这4个城市的国际知名度在珠三角地区相对较低,吸引外资能力和利用外资能力不能与其他城市抗衡。后期需要依托临近的核心城市,找准城市的定位进行专门化、特色化、差异化发展。

3 结论和建议

3.1 结论

1)空间差异:珠三角城市创新能力在空间上分布极不均衡,珠江口的广深两市虽在聚类分析上相差一个层次,但都具有很强的创新能力。临近广深的佛山和东莞两市与靠近澳门的珠海市具有一定的创新能力。其余城市的创新能力都较弱。

2)聚类分析:珠三角城市创新能力可以分为4个层次。深圳市属于第1个层次,整体创新水平高,创新能力的因子都能排在前列,为创新前沿型城市。广州市属于第2个层次,具有比较高的创新水平和经济基础,但是在发展的过程中提高创新水平的同时需要兼顾其他方面的均衡发展,为创新发展型城市。佛山市、东莞市和珠海市属于第3个层次,依托核心城市和承接劳动密集型产业为主,发展速度较快,但产业结构、基础设施和教育水平还比较欠缺,为创新潜力型城市。江门、惠州、中山、肇庆属于第4个层次,这些城市的经济基础薄弱,在承接产业转移的优先级上低于第3个层次的城市,所以发展上得不到重视,城市创新能力缺乏,为创新滞后型城市。

3)障碍因子:制约珠三角城市创新能力的障碍因素差异性不高。创新能力较低的城市主要受科研资金人才投入和基础设施影响,创新能力高的城市受限因素为教育因素。深圳市的最主要因子首位度则达到了10.9,说明深圳市后续需要保持高的创新能力最重要的就是改善教育环境、加大教育财政投入和提高教育水平方面。广州市的最主要因子首位度有3.08,科研人员数量、经费和加大教育财政投入这3个最主要因子都超过3。其他7个城市最主要因子的比重均在11%~16%,因此限制这7个城市的创新能力不仅是单一因素,需要多方面结合统筹兼顾发展创新能力。

3.2 建议

1)要充分发挥深圳和广州创新能力的核心作用。珠三角城市不仅要在经济发展上依托深圳广州两市的核心地位利用涓滴效应获取发展,创新能力发展上也要极大地依托两市的核心作用。珠三角区域各市的创新能力发展不均衡,一方面需要继续发挥深圳和广州创新领先地位,以此利用涓滴效应来辐射带动周边创新能力较弱的城市。

2)兼顾非核心城市的创新能力发展,在广州都市圈和深圳都市圈的建设过程中,创新能力较弱的城市需要加强信息基础设施的建设,吸引科研人才,弥补人才方面的缺失。在企业层次上实现合作互助,信息共享,政府间也进行创新项目的合作,创新的成果共享。以核心城市带动非核心城市的思路,共同合作提升珠三角的整体创新能力和竞争水平。

3)区域内外的整体联动,探索与粤北、粤西和粤东地区的省内合作路径,在“双循环”背景和粤港澳大湾区发展浪潮下,促进港澳现代服务业和珠三角产业链的优势联合,建立高效和紧密的城市间协同发展机制,塑造跨地域产业分工协作、创新成果共享的湾区创新经济体系,构建大湾区协同创新共同体,助推粤港澳大湾区高质量协同和跨越式发展。