复合式代表:农村基层协商中代表权有效实现的主体基础

2022-03-23侣传振

[基金项目]国家社科基金项目(21BZZ033)

[作者简介]侣传振(1982—),男,山东省微山县人,中共浙江省委党校讲师,博士,主要研究方向:中国政治与基层治理。

摘要:受时间、规模等因素影响,基层需要通过代表进行协商,因此,如何在民众不在场的情况下保障其利益或意见得到真实表达成为基层协商代表权有效实现的关键。目前,西方国家的抽样代表和我国的指定代表因各种弊端而难以促进基层协商代表权的有效实现,导致协商民主的合法性遭受质疑。F镇分层抽样产生的复合式代表,是由具有不同利益或意见的代表组成的,可以将代表的产生机制、行为机制、责任机制和转化机制嵌入到协商循环系统之中,共同促进基层协商代表权的有效实现。复合式代表是本土化的有益探索,对推动协商系统理论发展与回应西方对中国“协商式权威主义”偏见具有重要价值,但还需在注重群体内部差异、协商内在排斥、代表问责和协商结果具体转化机制方面继续探索。

关键词:抽样代表;指定代表;复合式代表;基层协商;代表权有效实现

中图分类号:D628 文献标识码:A

文章编号:2096-9864(2022)01-0091-10

美国著名学者罗伯特·达尔曾指出,“一个由一万公民组成的理想城邦,它需要的时间如果按每个公民十分钟计,总共需要二百多个工作日;如果增加到30分钟,持续的会议就需要将近两年时间”[1]。这说明,单凭时间成本就使得全部采用面对面的协商成为遐想,而通过代表进行协商才是现实。那么,在被代表者不在场的情况下如何保障其利益或意见能够得到真实的表达就成为关键,这也构成了协商代表的代表权如何有效实现的问题。按照皮特金的“标准解释”,代表权的有效实现涉及三个要素:授权、责任和为他人的利益而行动[2]。但是,所有这些要素都必须依赖第一个环节——协商代表的选择与构成。那么,从主体角度看,什么样的协商代表结构有利于代表权的有效实现呢?这是本文尝试回答的问题。

一、理论争议与现实困境

1.理论争议:“谁能够代表我们”

自代表制产生以来,“谁能够代表我们”一直成为论战的焦点。基于对选举代表的精英化取向的批判,一些学者主张通过抽样方式产生镜像代表,即代表应是被代表群体最精准的镜像。例如,约翰·亚当斯在美国革命期间就指出,一个具有代表性的立法机构应当是一个对全体人民的缩小比例的精准写照,因为它应当像人民那样思考、感觉、推理和行为[3]。不过,过度强调代表的描述相似性也让很多学者心存疑问,并从以下角度展开批判:一是质疑镜像代表的“本质主义”逻辑,认为其特定群体身份预设会把代表的代表性置于“女性代表女性”“黑人代表黑人”的狭隘理解上;二是质疑镜像代表的“催眠效应”,认为代表身上所拥有的描述相似性会给被代表者一种其实质利益得到代表的假象,但事实并非如此。所以,一些批判者主张实质性代表或集体性代表,强调代表虽与被代表群体无描述相似性,但基于公民美德依然可以代表他们的偏好和利益。

在协商民主从理论规范到经验转向过程中,由于随机抽样产生的公民代表因在描述性特征上具有相对的准确性而获得合法性[4],所以一些学者在“微型公众”实验中仍主张以抽样方式产生代表,如费什金的“协商式民意调查”等。不过,也有学者认为这种代表是一种“延异”代表,代表不仅与大众存在距离,而且又缺乏授权与责任的连接机制,很难保障代表权的有效实现。例如,A.Weale[5]很早就对随机抽样产生的代表提出质疑,认为协商代表作为大众的代表性样本,却与大众之间没有制度性责任保障机制,导致他们根本不需要向社会负责。J.Parkinson[6]更直接地指出,随机抽样产生的代表只是统计学意义上的代表而非政治学意义上的代表,不能代表政治意义上的选民。针对质疑者的批判,辩护者主张协商代表不同于选举代表,不能简单用“授权-问责”机制加以衡量,相反,协商代表需要一种更高层次的问责机制。例如,A.Gutmann等[7]提出协商问责制,认为协商代表的责任在于反复协商,并向被代表群体与“道德选民”负责。

针对国外学界的理论争议,国内部分学者试图从中国的地方实践中找到答案。例如,谈火生[8]对溫岭民主恳谈会的混合代表机制做了详细分析;韩福国[9]通过上海部分街道的实践指出,建构基于现有中国社会群体的科学分层抽样而又环节科学的复式协商民主抽样程序,对实现社会主义协商民主具有重大价值[9]。这些案例研究虽然具有很强的启发性,但在理论上尚需深化。综上可见,国外相关研究成果虽然丰硕,但其多是对西方社会的经验抽象,在应用到中国基层社会时还需本土化;而国内研究整体较为薄弱,基层协商中代表权的有效实现研究仍有较大空间。

2.现实困境:抽样代表与指定代表

目前,西方国家的抽样代表和我国的指定代表(邀请代表)是协商代表产生的主要方式。正如“微型公众”的实践,抽样代表一般在具有协商资格的全体民众或自愿报名者中随机抽样产生,其理论基础是西方协商民主理论所要求的包容、平等等价值规范。抽样代表虽然在统计学意义上更具代表性,但在代表权有效实现方面除上述西方质疑者的批判外,还有其他一些问题:一是抽样代表的参与积极性无法得到保障。例如,马克·沃伦在研究加拿大不列颠哥伦比亚省公民大会时发现,虽然向每位代表都提前寄出邀请函,但最终真正参与协商的代表比例仅占原来样本的36%,公民大会的代表性遭到质疑[10]。二是抽样代表的协商能力无法得到保障。例如,布鲁斯·凯恩就指出,菲什金组织的“加州政改”的协商民意测验中抽样代表的协商能力值得考量,因为这些普通民众没有时间、精力和能力去处理复杂的公共政策议题[11]。三是协商共识与政策制定相脱节。基于对抽样代表协商能力的质疑,一些学者主张协商代表主要贡献在于充分协商,形成公共意见,但不能致力于对政治决策产生影响。这种主张导致意见协商与民主决策相分离,形成“不完整的民主”,这也构成了后来协商系统理论重点反思的问题。

我国基层协商在实践中形成了市民论坛、民主恳谈会、民主评议会、民情沟通日等多种形式,但有些地方的协商代表还多由政府或社区指定或邀请产生,“可靠的人”与“懂事的人”成为协商代表的最佳人选。指定代表的产生多与行政逻辑有关,或出于管控思维,或出于政绩追求,或出于政策合法性危机应对,使得代表的产生更多是一种秩序与成本而非民主的考量。所以,指定代表弊端明显:一是代表缺乏广泛性。例如,在由党政干部主导的群众座谈会、听证会等实践中,参会代表往往都是“老面孔”,反映的意见大多“不痛不痒”,并且很单一。二是协商形式化,导致公共政策合法性不足。指定代表直接排斥普通民众参与,造成“沉默的大多数”。由于形式化协商形成的公共政策无法体现“沉默的大多数”的利益与意见,所以,公共政策自然失去合法性基础,政策执行成本很高。可见,无论是西方的抽样代表,还是我国的指定代表,都与协商民主的理论预期存在较大距离,难以促进基层协商代表权的有效实现,这也对基层协商民主实践的继续探索与创新提出了新的要求与挑战。

二、复合式代表:F镇的探索与实践

近年来,随着我国城镇化进程的不断推进,F镇逐渐成为利益密集型乡镇,如何公平分配因土地征用而产生的巨额经济利益成为焦点。以前的利益分配多由乡村干部主导,广大村民无法参与其中,很多村民质疑乡村共谋而产生分利秩序,所以社会矛盾不断,村民上访事件不断,一时间F镇成了社会稳定的问题镇、落后镇。面对无序的社会现状与维护社会稳定的压力,2013年F镇在专家学者的帮助下主动引入协商民主,开展“有事好商量”活动。在短短几年中,F镇通过“有事好商量”平台不仅有效化解了大量的利益矛盾纠纷,还大大降低了村民上访率,F镇也从以前的落后镇变为先进镇。那么,F镇是如何通过“有事好商量”议事平台实现华丽转身的呢?结合研究主题,这里仅从协商主体的产生与结构加以分析。

F镇本着机会平等的理念,主张协商代表由随机抽样产生。同时,考虑到协商的包容性,又主张从不同身份、地位的群体中抽样产生代表,以更好包容不同的利益与意见。F镇协商代表的产生方式主要有以下五种。

其一,从全体利益相关者中抽样产生民意代表。因为征地拆迁形成的巨额经济利益涉及每家每户,所以指定代表在这里缺乏合法性基础,而从全体利益相关者中抽样产生代表在“有事好商量”平台中充分表达民意是必然要求。首先,F镇以千人以上每村(社区)四人、千人以下每村(社区)两人的标准确定代表分配比例;其次,在对全镇户籍排摸的基础上,以户为单位随机编号,委托第三方技术支持团队通过乒乓球随机摇号方式确定被抽中的户,被抽中的户选派一名年满18周岁、具有正常能力的代表参与协商。民意代表由各自村委会(居委会)发出参会邀请,并确定其参与意愿。随机抽样因机会公正而得到大多数民众的认同。

其二,从特殊群体中抽样产生特别代表。关于男女平等最有力的主张之一就是寄托于正义的名义,打破男性对代表权的垄断或主导。为防止协商代表出现结构性的性别歧视,F镇要求以户为单位随机抽样产生代表时,如果随机抽样的结果为奇数,被抽中户的代表应为男性;如果随机抽样的结果为偶数,被抽中户的代表应为女性。不完整家庭(如单亲家庭)根据实际情况而定。不过,随机抽样具有很强的不确定性,有可能出现男女比例失衡的现象。为此,F镇又补充规定,在代表总额中单列部分名额为机动名额,根据全镇男女比例实时调整抽样代表的性别比例,以纠正随机抽样可能出现的概率偏差。另外,F镇内有两万多外来人口在当地企业中务工,他们也是F镇经济社会发展的利益相关者。所以,F镇要求从全镇规模企业中随机抽选10~15名外来人口代表参与协商,他们与女性群体代表共同构成了特殊群体的特别代表。

其三,从积极分子中抽样产生特邀代表。在F镇,积极分子一般由长期居住此地的利益高度相关者,或担任过公职退休的老干部、老党员,或在社会群体中具有一定威望的非正式精英充当,他们多与当地民众关系密切、互动频繁,具有一定的影响力和号召力。同时,这些积极分子往往更加了解民众的实际需求,更加热衷于公共事务,也更加具有表达意见的意愿。如果这些积极分子无法通过随机抽样担任协商代表,他们可能会借助自身的影響力干涉或排斥协商过程与协商结果。例如,F镇在最初进行协商试验时,就有一些没有被抽中的积极分子跑到现场表达自己参加协商的强烈愿望。基于稳定的考虑,当主张参与协商的积极分子较多时,就按照随机抽样的方式产生特邀代表,作为“有事好商量”的应急预案。

其四,从专家库中抽样产生专家代表。现代公共决策具有高度的复杂性与不确定性,仅靠以普通民众为主体的协商代表即使通过专业培训也难以完全胜任,所以F镇在坚持全面表达民意的基础上,十分重视具有专业知识的专家的作用。F镇专门从政府机关、人大代表、企业界代表、离退休干部、村民代表等10类地方精英中抽选成立了具有财政预算、土地规划、法律政策等专业知识的专家库,根据“有事好商量”议事平台要求,随机从专家库中抽选出专家代表参与公共协商,向与会代表提供可供参考的专业化意见。

其五,从党政干部中抽样产生固定代表。考虑到“有事好商量”议事平台的有序运行,以及党政干部在公共政策过程中的身份角色,F镇要求从党政干部中随机抽样产生固定代表。在村社F镇“两委”干部职业化趋势明显,当地党政部门往往将村社干部当作自身力量在基层的延伸,所以,在党政干部抽样中也将村社“两委”干部纳入其中。层面,村社干部由各村社村(居)民代表大会推选产生大名单,然后再在大名单中随机抽样产生代表,以防止出现村社干部代表由支部书记与主任把持的局面。在乡镇层面,干部群体代表虽然未采取随机抽样的方式产生,但也分层产生:乡镇党委、政府推荐的代表由乡镇党委结合具体议题按照民主协商有关程序协商决定;人大代表由镇人大主席团根据民主协商有关程序推选产生。他们可以从国家政策和部门管理角度解答与会代表的困惑,并与专家代表一起提供专业化意见。

从主体角度看,这些分层抽样产生的协商代表具有明显的复合特点:既有代表普通民众利益或意见的民意代表,又有代表特殊群体利益或意见的特别代表;既有热衷公共事务的特邀代表,又有具有专业知识的专家代表,还有具有党政身份的固定代表。这些代表既不同于简单随机抽样形成的抽样代表,也不同于特意邀请形成的指定代表,而是一种具有多元身份、拥有不同利益和意见的复合式代表。

三、復合式代表与基层协商代表权有效实现的机理分析

目前,抽样代表与指定代表很难促进基层协商中代表权的有效实现,那么F镇的复合式代表能否担此重任呢?实践表明,F镇从社会治安的落后镇变为先进镇,很大程度上得益于这种复合式的代表结构。

1.F镇复合式代表与基层协商代表权有效实现的具体机理

(1)复合式代表的产生机制:包容与平等

复合式代表由分层抽样产生,这种产生机制产生的代表比指定代表和简单的抽样代表更具包容性与平等性。首先,包容是协商民主的核心规范价值之一。在西方协商民主理论中,以往的学者多将包容视为让尽可能多的民众参与协商,并赋予参与者平等机会,但协商系统理论则认为尽可能包容所有人不太现实,而应尽可能包容不同的声音、利益与主张,并给予不同声音、利益与主张平等观照,这样才能使代表更加具有回应性。F镇尝试从全体利益相关者、积极分子、特殊群体、专家和乡村干部群体中随机抽样产生代表,这些代表因具有不同的社会视角[12]154而拥有不同的观点、利益与主张。例如,在“已嫁女”利益补偿协商中,利益相关者与积极分子因利益相关度不同而存在“支持”“反对”“中立”三种观点,专家则从法律知识角度提出意见,乡村干部则从政策角度提出意见等,虽然不能涵盖所有的声音与主张,但这种复合式代表超越了指定代表所表达的片面民意,因具有包容性而更具代表性。

当然,包容并不意味着平等,因为包容并不能保证特殊群体的代表权可以得到充分的表达。虽然一些学者将特殊群体的利益或意见表达寄托于集体代表或实质性代表,而反对在协商中刻意增加特殊群体的代表人数,但大多群体代表论者对这种观点持批评意见,因为他们认为将特殊群体的代表权委托于不具有相同或相似身份特质或社会视角的代表,只能祈求这些代表具有良好的公民品德。而在现实中,这种公民品德往往在党派、利益等因素的影响下变得不可信。所以,这就会进一步加剧抽样代表的代表权悖论,即原已得到充分代表的强势群体拥有更多的代表权,而本就缺乏代表权的弱势群体更加边缘化[13]。F镇将女性群体与外来人口群体作为特殊群体,分别以奇偶数与机动民意代表来适时调整代表的性别比例,以规模企业随机抽样代表表达外来人口群体的利益与意见,让这些特殊群体能够在公共协商中发出自己的声音。这种兼具包容性与平等性的复合式代表,有利于基层协商中代表权的有效实现。

(2)复合式代表的行为机制:参与意愿与协商能力

在皮特金看来,镜像代表与象征代表都是一种形式上的代表,真正具有实质性意义的是代表的行为[14]。要想使代表为他人利益而行动,首先需要解决协商代表的参与意愿和协商能力问题。因为很难想象,勉强参与且缺乏协商必需能力的代表能够在公共协商中表现出所谓的公共理性以及在此基础上形成科学的决议。

随机抽样产生的代表虽然具有广泛性,但是有些代表处于被动抽中状态,考虑到自身参与协商的机会成本,可能不愿参与其中,即使参与也往往表现出事不关己的态度,进而降低了协商质量。为防止部分抽样代表政治冷漠而积极分子又无法被抽中,F镇在报名的积极分子中随机抽样,试图通过这种方式,一方面将部分积极分子吸纳进公共协商,给予他们正常表达意见的机会,防止他们通过非制度化方式产生“过激抗争行为”;另一方面又可以让他们活跃协商氛围,一定程度上弥补因其他抽样代表参与不足而影响实际代表性的问题。同时,在利益相关者中抽样产生的代表多是普通民众,他们对协商议题、协商程序、协商理性等比较陌生,缺乏相应的协商能力,代表的广泛性与专业性之间存在断裂。对此,F镇一方面邀请专家学者对与会代表进行专门培训,赋予他们协商的必需知识;另一方面专门从政府机关干部、人大代表、企业界代表等10类地方精英中组建专家库,这些专家大多具有与协商议题密切相关的专业知识,可以与乡镇干部代表一起在民意协商中解答普通代表的疑惑,提供可供参考的专业意见,防止集体协商达成的共识或决议具有民主性但无科学性。

(3)复合式代表的责任机制:反复协商与良性互动

考虑到代表最后协商达成的共识或决议对民众具有规定性约束,所以,协商民主理论者大多认为,协商代表的重要责任在于反复协商,因为只有反复协商才能使不同意见表达更加充分,代表才能更加深思熟虑,协商达成的共识或决策才能最大程度地符合民众的真实利益或意志。在F镇,从不同群体中随机抽样产生代表,不仅可以打破指定代表主导基层协商的格局,而且还会促进各种观点之间的多次碰撞与反复辩论,并在对话与反思中实现偏好转移,形成更具说服力的观点。例如,2016年在F镇举办的土地出租协商论坛中,与会代表共提出意见和建议200多条,整个会场各种观点相互交锋,气氛非常热烈,原定半天时间的协商也临时改为一天。通过这次反复的协商,不同的利益和观点都得到了表达,最后协商而定的决议也令人信服。用艾丽斯·杨的话来说,就是这种差异政治不是社会分歧的根源,而是协商民主的资源[12]149。

反复协商可以形成高质量的协商认知,但广大民众却无法实际参与到协商过程之中,并进行有实质意义的推理,也无法在现场与他人分享信息。所以,反复协商形成的共识不一定被不在场的公众所理解、所接受。这就需要使代表的协商与不在场的公共意见之间有效互动起来,即保持协商过程的开放性:代表要及时与公众沟通,向公众阐释协商观点及其正当性理由,并接受公众对协商过程的质疑,发挥公共意见的影响力。F镇的复合式代表结构可以在代表与公共意见之间形成多种互动渠道:党员代表可以通过党员联系农户机制实现互动;积极分子是当地具有一定影响力的“话事人”或“准乡贤”,可以通过自身的威望影响公众;乡村干部可以通过村民代表大会或村民监督委员会等方式与民众的公共意见互动。通过这些方式,协商代表与民众之间可以形成一种美学式的代表关系,即协商代表不仅在代替民众行动,而且还在接受与塑造民众的观点,在彼此互动中构建信任关系,实现代表权的充分表达[15]。

(4)复合式代表的转化机制:协商结果与政治决策的衔接

一些西方学者主张将代表协商的终点放在公共意见的形成上,认为过于强调公共意见对政治决策的影响会违背协商民主的规范性要求,削弱协商民主的合法性[16]。但这种看法因将协商置于民主的价值性意义而否认其治理的工具性意义而遭受协商系统理论的强烈抨击。这是因为经代表协商形成的共识或决议既需要民眾的认同,也需要决策机关的认可,否则建立在较高时间成本上的协商结果就无法进入正式的公共领域,也无法影响公共政策形成过程。对此,詹姆斯·博曼[17]指出,微型公众作为一种公民意志的代表,只有与政治领域或宏观公共领域相关联,才会因公民意志与政治决策相连接而具有实质性意义。与西方的抽样代表相比,F镇的复合式代表在协商结果与政治决策之间建立起多条衔接渠道:一是村庄干部代表、村民代表、党员代表参与协商,可以将协商结果与村民代表大会相衔接,经村民代表大会表决变成村庄内部的公共政策;二是人大代表参与协商,可以将协商民主的代表机制与既有人大代表机制相衔接,一定程度上可以破解协商代表与人大代表之间因相互隔离而导致的意见不一致;三是相关政府部门代表参与协商,可以增强他们对集体协商决议的认同,利于将集体协商决议纳入公共政策制定过程,促进协商民主的代表机制与政府部门决策相衔接。可见,复合式代表可以凭借代表身份的多元化衔接基层社会既有的决策机构,助推公共协商达成的共识或决议向公共政策转化,让民众的利益或意见真正落地。

2.F镇复合式代表与基层协商代表权有效实现的具体机理的系统审视

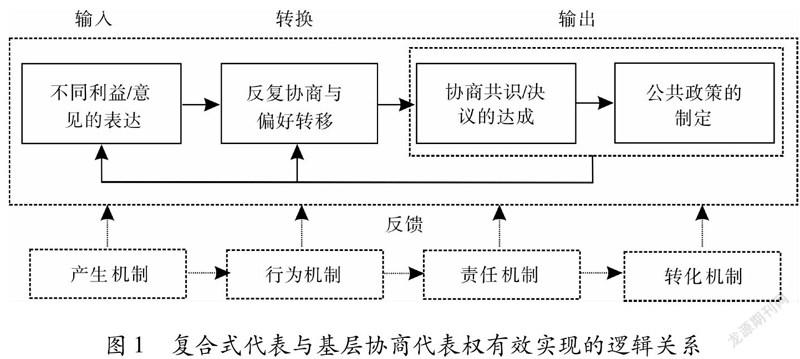

基层协商代表权的有效实现是一个系统过程,而具体的产生机制、行为机制、责任机制与转化机制只是系统过程的片段化,因此,如何将这些片段化的具体机制嵌入到基层协商代表权有效实现的系统过程之中,对于分析复合式代表与基层协商代表权有效实现的内在机理更有解释力。对此,戴维·伊斯顿[18]的政治系统理论很有启发性。伊斯顿的政治系统理论认为,公共政策形成过程包括输入、转换、输出、反馈等环节。其中,输入包括环境对政治系统的压力、要求、支持或干涉;转换是环境要素在政治系统内部加工的过程;输出是输入经转换之后的产出,主要是公共政策。同时,公共政策执行过程中形成的实际效果又会直接或间接地再次反馈给政治系统,形成新的输入环境,由此形成一个循环过程。当然,其缺点也较为明显,即将政治系统内部转换过程视为“黑箱”而不予讨论[18]。结合协商民主过程,这里将基层协商代表权的有效实现进行改造:将基层协商代表权的有效实现过程看作是输入—转换—输出—反馈的循环过程。其中,输入主要是指将民众的不同利益或意见纳入协商;转换是指代表通过反复协商促进代表不同利益或意见的偏好发生转移,寻求不同利益或意见的最大公约数;输出是指代表民众真实利益或意见的共识或决议达成,并通过与民众良性互动得到民众理解与认可,通过与既有制度或机构衔接,影响公共政策。民众可以对协商结果进行质疑与批评,形成反馈意见,影响协商过程。同时,复合式代表的产生机制、行为机制、责任机制与转化机制可以嵌入到输入、转换、输出和反馈环节之中,推动基层协商代表权的有效实现,具体如图1所示。

由图1可知,首先,基层协商代表权的有效实现需以不同利益、意见或主张尽可能纳入协商过程为基本前提,这就给协商代表的产生机制提出要求。指定代表只是一种片面民意的表达,缺乏广泛性;抽样代表具有广泛性,但又可能缺乏平等性与专业性。复合式代表虽然也由随机抽样产生,但代表的主体结构却是多元的:民意代表、特别代表、特邀代表、专家代表和固定代表可以让不同的意见、利益与主张进入公共协商并得到平等的观照,符合协商民主的包容性与平等性要求。

其次,协商民主系统的转换过程要求通过反复协商将输入系统的不同利益或意见进行综合,实现偏好转移。这种转换过程又与协商代表积极的参与意愿和较强的协商能力紧密相关。没有积极的参与意愿,协商代表很难投入热情与精力去反复协商;没有必需的协商能力,协商代表又无法进行理性协商与偏好转移,导致协商沦入聊天或谩骂困境。如前文中其他学者对加拿大不列颠哥伦比亚省公民大会的参与意愿和对菲什金组织的“加州政改”代表的协商能力的质疑就是典型的例子。不同于抽样代表,复合式代表将多元身份代表集中共同协商,协商中相互补位,可以促进协商代表参与意愿和协商能力的统一,促进不同利益和意见在反复协商中实现偏好的转换。

再次,作为系统转换后输出的结果,协商共识或决议对民众公共意见的回应及其对公共政策形成过程的影响,需要相应的责任机制与转化机制加以保障。复合式代表可以借助积极分子代表、村民代表、党员代表、村干部代表等多种身份,一方面将在场的代表与不在场的民众结合起来,实现协商结果与公众意见的协调,增强协商结果的真实性与合法性;另一方面将协商民主与正式制度结合起来,促进协商共识或决议对公共政策形成过程产生影响。同时,根据民众对协商结果及其对公共政策影响的评价,可以反映协商代表的协商质量,增强公共意见对协商过程的影响力。总之,民主协商系统可以看作一个输入—转换—输出—反馈的循环系统,协商代表的产生机制、行为机制、责任机制与转化机制通过嵌入这一系统,可推动基层协商中代表权的有效实现。

四、结论与讨论

西方以协商民主规范价值为基础的抽样代表和我国以行政逻辑为基础的指定代表,在实践中存在各种弊端而难以促进协商代表权的有效实现,导致协商民主的合法性遭受质疑。F镇基于社会治理需要探索出一种与当地实际相符的复合式代表模式,可以将协商代表的产生机制、行为机制、责任机制与转化机制嵌入到协商民主系统之中,促进不同利益、意见或主张输入系统,并在反复协商中实现偏好转移,形成协商共识或决议。同时,这个协商过程并非局限于协商本身,相反具有开放性,其可以通过代表的复合性将协商过程与公共意见、协商结果和政治决策连接起来,促使协商结果更好回应民众的利益诉求,进而促进基层协商代表权的有效实现。从这个意义上说,基于本土实践形成的复合式代表超越了抽样代表与指定代表,具有重要价值:一是这种复合式代表既能在实践中适应基层社会的治理需求,又能在理论上将民意代表、精英代表、专家代表、人大代表和政府代表等多种代表主体与民众联系起来,这对西方协商民主理论尤其是协商系统理论的发展具有重要启发意义。二是复合式代表赋予了不同身份的基层民众政治参与权利,拓展了基层民众政治参与的空间。基层民众可以通过代表的对话、协商影响公共政策,增强基层民众对公共政策形成过程的发言权和影响力,这在一定程度上回应了西方学界将中国协商民主视为“协商式权威主义”的偏见。

当然,就主体层面而言,F镇的复合式代表还有值得商榷的空间:一是协商代表的内部差异性。无论是按性别、年龄、职业等因素进行分层随机抽样,还是对特殊群体的兼顾,其抽样前提都是以分层群体的内部同一性为基础,即假设这些身份群体内部存在共同的利益或共同的意见。例如,F镇将女性与外来人口作为特殊群体抽样时,其实就默认了女性群体与外来人口群体的内部同一性。但实际情况是,女性群体与外来人口群体又因经济、身份、地位等因素不同而存在很大差异,所以,现实中要适度重视身份群体的内在差异性,防止以身份群体的同一性遮蔽差异性,降低代表的代表性。二是协商代表的内在排斥性。艾丽斯·杨将排斥分为外在排斥与内在排斥两种,前者是指“各种本应被包括进来的群体和个人被有意无意地排除在讨论与决策制定的论坛之外”,两者是指“即使人们有机会参与决策制定的程序与讨论,但他们也缺乏有效的机会去影响其他人的思想”[12]62。在艾丽斯·杨看来,与外在排斥相比,内在排斥更加隐蔽,因为内在排斥的重点不在于排斥观点,而在于排斥观点的表达方式。一些精英,如F镇的积极分子、专家、乡村干部代表等,可以利用充分信息的掌控、良好的语言表达能力与技巧引导协商取向,排斥普通民众代表的意见,这可能会将公共协商异化为由地方精英主导但又披着协商民主合法外衣的“政治做秀”。所以,艾丽斯·杨反对将协商过程视为理性基础上的绅士般的对话,而是鼓励问候、叙述、修辞等艺术的运用,以此增加边缘群体意见表达的分量。当然,需要注意的是,这些非正式手段的不当使用又有可能带来观点过度渲染问题。三是协商代表的问责制。虽然协商民主理论者将协商代表的问责视为比选举代表问责更为高级的形式,并寄托于协商代表通过理性协商、反复协商、与民众有效互动以达成共识或决议,真实表达民众的利益或意志;但是这种应然式的判断会遮蔽一些基本的事实,如如何保障协商代表的公共理性与充分协商,当普通民众对协商过程缺乏参与和监督热情时协商代表与普通民众如何实现良性互动。F镇的实践在深层次上没有很好地回答这些问题。四是协商结果的转化机制。虽然F镇通过代表的复合从主体角度将协商民主的代表机制与村民代表大会制度、乡镇人民代表大会制度与乡镇政府部门连接起来,但具体的连接机制在实践中也没有很好呈现。当然,上述问题不仅仅限于F镇的实践,也不仅仅限于复合式代表结构,其实在研究协商民主与代表制问题时都会遇到,这还需要大家共同努力,深化研究。

参考文献:

[1]达尔.论民主[M].李柏光,等,译.北京:商务印书馆,1999:116.

[2] REFELD A.Towards a general theory of political representation[J].The Journal of Politics, 2006(1):11.

[3] ADAMS C F.The works of John Adams:Vol.Ⅳ (1852-1865)[M].Boston, MA: Little, Brown and Co, 1776:204.

[4] SAWARD M.Democratic innovation:deliberation,representation and association[M].London:Routledge, 2000:18.

[5] WEALE A.Democracy[M].London:Macmillan Education,1999:110.

[6] PARKINSON J.Legitimacy problems in deliberative democracy [J].Political Studies,2003(1):192.

[7] GUTMANN A,THOMPSON D.Democracy and disagreement[M].Cambridge:Harvard University Press,1996:4.

[8] 谈火生.混合式代表机制:中国基层协商的制度创新[J].浙江社会科学,2018(12):35.

[9] 韩福国. 超越“指定代表”和“随机抽样”:中国社会主义复式协商民主的程序设计[J].探索,2018(5):71.

[10]黄东益.审慎思辩民调:研究方法的探讨与可行性评估[J].民意研究季刊,2000(211):129.

[11]FRANCIS F.America in decay:the sources of political dysfunction[J].Foreign Affairs,2014(5):12.

[12]艾丽斯·杨.包容与民主[M].彭斌,刘明,译.南京:江苏人民出版社,2013.

[13]REHFELD A.The concept of constituency:political representation,democratic legitimacy and institutional design[M].Cambridge:Cambridge University Press,2005:78.

[14]皮特金.代表的概念[M].唐海华,译.长春:吉林出版集团有限责任公司,2014:138.

[15]ANKERSMIT F R.Aesthetic politics:political philosophy beyond fact and value[M].California: Stanford University Press,1996:21.

[16]CRISTINA L.Deliberation,participation,and democratic legitimacy:should deliberative mini\|publics shape public policy?[J].The Journal of Political Philosophy, 2015(1):54.

[17]博曼.公共協商:多元主义、复杂性与民主[M].黄相怀,译.北京:中央编译出版社,2006:6.

[18]伊斯顿.政治生活的系统分析[M].王浦劬,译.北京:华夏出版社,1999:67.