侦查思维的故事模型理论:经验事实的故事重建与构件证明

2022-03-22巩寒冰

巩寒冰

(河南财经政法大学刑事司法学院,河南 郑州 450046)

引言

侦查工作的核心是对证据信息的获取。 正如分析哲学的重要先驱边沁在其《司法证明原理》中的核心论题所示,“程序的最直接目的是实现准确性”。 这种准确性有赖于鼓励事实认定者“聆听每一个人、采纳每一件事物”的“自然制度”[1]。 或言之,理想状态下,鼓励采纳更多的信息才意味着更接近真相,“人为”地排除某些信息,往往意味着排除真相;而实践是,非法取证的、程序瑕疵的、低效拖延的、误导煽动性的,乃至于政策性、技术性的原因,都有可能导致特定信息材料的排除。 在侦查推进中,侦查线索、破案材料、有效信息的范围要远远大于符合“三性”要求的证据的涵盖内容,而“材料—证据—定案根据的纵向审查框架”[2]也在立法层面明确了从侦查思维的推进到法庭证据的查证属实之间,证据信息消除与减少的必然。 这展示了侦查认识活动的悖论——即证据法或程序规则的设置阻碍了事实真相的(准确性)发现。 而传统上对这一问题的关注,是放在庭审的程序性语境下的。 无论是证据法价值多元化的分析,还是围绕非法证据排除规则的探讨①即便学者在相关研究中探讨了侦查阶段、审查起诉阶段的情况,但整体而言,仍是置身于庭审语境下的,是以非法证据排除而导致追诉失败的压力为前提的。 参见易延友《非法证据排除规则的中国范式——基于1459 个刑事案例的分析》,《中国社会科学》2016 年第1 期;易延友《非法证据排除规则的立法表述与意义空间——〈刑事诉讼法〉第54 条第1 款的法教义学分析》,《当代法学》2017 年第1期;参见吴洪淇《证据排除抑或证据把关:审查起诉阶段非法证据排除的实证研究》,《法制与社会发展》2016 年第5 期,第154-155 页;张建伟《排除非法证据的价值预期与制度分析》,《中国刑事法杂志》2017 年第4 期,第40-42 页。,均是以庭审中对非法证据排除的潜在危险为前提的。 究其原因,“审判中心主义与卷宗主义在历史上分属两大法系从而形成的鲜明对立”②值得一提的是,即便佀华强教授在其文章中探讨了卷宗制度的合理性及其与文化制度相绑定的历史渊源,但他的研究仍然是庭审中心语境下的,诸如其对“国家安全战胜血罪观念”的表述,其实反映了审判法庭面对真相与其他价值时的态度变化,仍然是庭审语境下的。 参见佀化强、余韵洁《审判中心主义与卷宗制度的前世今生》,《法学家》2020 年第6 期,第99 页。,使得包含我国以及德、日乃至东亚各国在内的诸国司法实践中,强调真相、文本优先的卷宗传统同奉行“血罪观念”、直接言词的审判中心改革之间矛盾重重。 因此尝试从侦查语境事实认定的特殊性出发,评估描述现行证据规范体系下的侦查思维合理性问题,从而在法庭认识论与侦查认识论之间建立某种融惯性,是一个值得探讨的方向。 而对该问题的分析或将有助于缓解“以审判为中心”改革背景下,集中于案卷笔录上的紧张关系。

一、侦查事实认定的独特语境

(一)侦查性发现的非对抗性

侦查阶段的事实认定尽管在本质上仍分享司法事实认定的理性内核,但也存在着极大的特殊性。大卫·舒姆和彼得·提勒斯将对决策过程本身的研究推进到了前事实认定阶段——即侦查(事实调查)阶段。 他们指出了侦查语境下的独特外部环境,其相较法庭审判过程是“不受拘束和非对抗性的”,且这一过程格外依靠想象力和假设。 在侦查阶段,决策者想要探究的问题几乎从不会“立即以明确的可能性呈现或随时准备好所有相关的证据”[3]——有研究者称之为“侦查性发现(Investigative Discovery)”③该阶段区别于通常被西方律师称为“正式性发现(formal discovery)”,也叫“法律发现(legal discovery)”的狭义法庭事实认定阶段,该阶段包含了明显的需要法律特别授权的程序性设计,例如宣誓作证、交叉询问等。阶段。 该阶段区别于通常被西方律师称为“正式性发现(Formal Discovery)”,或称“法律发现(Legal Discovery)”的法庭事实认定阶段——该阶段包含了明显的需要法律特别授权的程序性设计,例如宣誓作证、交叉询问或质证等。 这种差异尤其体现在侦查人员作为事实认定者与法官作为事实认定者的角色差异上。 例如在一起借款纠纷案件④该案件是佀化强教授在其文章中介绍的发生于我国东部某中级法院的一起真实案例,法官在其中扮演了“独特”的角色。 参见佀化强《事实认定“难题”与法官独立审判责任落实》,《中国法学》2015 年第6 期,第283-284 页。中,二审阶段,双方争议尖锐,却均未能再提供新的证据,主审法官“让当事人双方拿自己的祖宗三代和子孙后代发毒誓”,“上诉人毫不犹疑地按照法庭要求进行赌咒,而被上诉人始终不肯赌咒”,法官随即说道“谁说谎,你们个人心里清楚,我也清楚”,该案最终经私下沟通以“上诉人撤诉结案”。 这虽然是一起民事纠纷案件,但法官在其中扮演了独特的“侦探”角色,这种身份冲突所呈现的戏剧性的庭审效果,其实正对应了侦查阶段事实认定与法庭事实认定的差别。

侦查性发现的非对抗性是相较庭审过程的对抗性而言的。 在对抗式庭审程序中,控辩双方的争议点是以具体证据或推理依据为承载的,这是在证据裁判原则基础上,由“以证据种类为横向分类,以‘材料—证据—定案根据’为纵向审查步骤”的证据审查框架所决定的。 因此,审判事实认定中“原子论分析对案情建构的作用是基础性的”,审判主体需要建构起从证据性事实到待证事实再到要件要素的具体对应关系。 当缺乏这种严格的、落实到具体证据的推论链条时,法官即无法完成对案情似真性的证成。 因此,审判主体需要“检查它们(对抗双方各自的推论链条)的一致性和连贯性以及在它们之间进行选择”[4],对实然的案件事实(案情)的证明,即意味着对应然推论链条上的特定证据的查证。 而在侦查事实认定中,非对抗性以及相较缺乏程序性限制的外部环境,使得侦查主体自然倾向于对信息(包含证据材料在内)的通盘考虑。 尤其在侦查推进的初期,经验积累和解释性假设在事实认定中扮演着重要角色,从心理学层面,这也是符合人类认识未知事物的一般规律。 侦查人员不会将证据材料“从其所存在的环境中剥离”[5],那些在“时间上、因果上同要件性事实发生牵连的前后事件”[6]对于重建历史事实的侦查人员而言,都具有极为重要的作用。 也因此,边沁希冀以“‘自然化模式’将法官从排除规则的束缚中解放出来,是对事实认识过程的理解不够全面”[7]的,而这种自然状态或许存在且只存在于侦查事实认定特定阶段的侦查人员的精神家园中。

(二)侦查性叙事的整体性——与法庭证明构件拆分过程的比照分析

侦查阶段倾向于形成一个“整体论”①“整体论”同前述边沁倡导的“自然制度”相适应,也同非程序限制下的自然事实认定过程相融贯。 阿布·哈雷(Abu Hareira)指出“整体论”是“将证据群作为一个整体、一个完全形态或布局来加以考察,并用一种与分析方法背道而驰的方式来对其整体证明力或可信性加以评估”,侧重“内部连贯性和描述的恰当性或完整性”;而皮特·提勒斯(Peter Tillers)则提出了另一种关于“整体论”的解读,“日常生活中……依赖的我们通常不能表达或解释的前提和信念”,这些前提和信念构成我们理解事物的整体观念。 参见威廉·特文宁《反思证据:开拓性论著(第二版)》,吴洪淇等译,中国人民大学出版社2015 年版,第320 页。 此外,我国学者也在研究中运用了这种模型“对每一个证据的证明力的判断离不开对所有证据的通盘考虑”。 参见纪格非《边沁证据法学思想的当代解读》,《法制与社会发展(双月刊)》2010 年第 6 期,第 31 页。的“关于案情的讲述”。 那些“原子”之外的“细微之处”往往正是侦查人员串联侦查叙事,打破案件僵局、形成新的假设方案的突破口。 尽管这是侦查主体单方面“不断地提出假设、验证假设的过程”[8]中的产物,但有赖于经验概括在通常社会条件下的可靠性与合理性,其对于案情的证成确实能够“发挥‘黏合剂’般的保障作用”。 在从程序上相对尽可能地排除“外构性证据”的情况下,侦查阶段可以做到“绝大多数案件的卷宗是真实的”②侦查阶段讯问全程录音录像的相对普及,律师相对充分介入侦查阶段等的程序保障,基本杜绝了所谓“外构性证据”。 参见佀化强、余韵洁《审判中心主义与卷宗制度的前世今生》,《法学家》2020 年第6 期,第112 页。。 相较而言,在东西方的审判法庭上,由于各种主客观原因,例如被告人的当庭翻供、证人的记忆和表述问题等,都反而更易造成“当庭言词证据的易虚假性、不稳定性”;此外,“基于文本来源信息而形成的思考结论,在系统性和理性化程度方面,要明显优于形成于口头表述信息的认识”③研究者系统探讨了口头表述(直接言词)与书面审查之间的差别,诚然直接言词原则是现代诉讼法的基本原则,但仅就事实认定的理性、准确性要求而言,二者之间的优劣差别并非如传统观点所述。 See David R.Olson,“From Utterance to Text:The Bias of Language in Speech and Writing”,47 Harv.Educ.Rev. 257,263(1977);Paul Bergman,“The War Between the States (of Mind):Oral Versus Textual Reasoning”,40 Ark.L.Rev.505(1987)。,这些都使得实践对案卷笔录中心还是庭审中心的态度暧昧,诸如受“发现真相”驱使的欧陆德国、针对严重叛国罪的英国,以及奉行独特诉讼文化的我国。

而职业法庭证明活动是典型的立足犯罪构成要件的“原子论式”④“原子论”概念是同“整体论”相对应的,在当前“有关对司法证据进行组织和评价过程中……的主流观点依然是‘原子论’的”。参见威廉·特文宁《反思证据:开拓性论著(第二版)》,吴洪淇等译,中国人民大学出版社2015 年版,第320 页。 典型的如英美“新证据学研究”的概率理论模型争论中,包括乔纳森·科恩(Jonathan Cohen)和劳伦斯·特赖布在内的研究者,指出“将对特定证据出现概率的判断融入到‘推论链条’的建构中”即是一种“原子论”的事实认定模式。 See Finkelstein & Fairley,A Bayesian Approach to Identification Evidence, 83 Harv.L.Rev.489(1970);Laurence Tribe,Trial by Mathematics:Precision and Ritual in the Legal Process,84 Harv.L.Rev.1329(1971);Samuel Stoljar,Review “The Probable and The Provable” The Philosophical Review,Vol.90,No.3(Jul.,1981),pp.457-461.的认识过程,这是罪刑法定原则要求的必然结果。 审判法庭无法(或不必要)以叙事的方式完整展现有关犯罪发生的经验性或合理性过程,而拆分出从“证据性事实—推断性事实—要素性事实—犯罪构成要件”⑤审判法庭证明活动的关键步骤,即是展现特定证据与刑法犯罪构成要件间的对应关系,即证据推论的链条。 参见罗纳德·J.艾伦、理查德·B.库恩斯、埃莉诺·斯威夫特《证据法:文本、问题和案例(第三版)》,张保生、王进喜、赵滢译,高等教育出版社2006 年版,第143 页。的逻辑关系才更符合法庭证明的规范性要求,也更符合证据裁判原则以及罪刑法定原则的实质内容。 威格摩尔指出:“证据是任何一件或一组可知的事实……它被用作在法庭上提出,旨在法庭阶段对于主张的真实性形成肯定或否定信念,依据这个信念,法庭才能做出判断。”[9]其中,证据同特定信念的关联是通过上述推论链条构建的,而每个推论链条最终都指向特定犯罪构成要件。 因此说,法庭证明是规范意义上的,是与特定犯罪构成要求的立法表述相一致的。 在这一意义上,审判阶段的事实认定必然是被拆分的,也因此“原子论分析……是一个主要工具”①尽管庭审过程中的开庭陈述以及被告人最后陈述阶段会给予当事双方向审判法庭充分、完整地展示故事全貌的机会。 参见特伦斯·安德森、戴维·舒姆、威廉·特文宁《证据分析(第二版)》,张保生、朱婷、张月波译,中国人民大学出版社2012 年版,第32 页。 但毫无疑问真正影响定罪量刑的部分是法庭调查和法庭辩论阶段。。

典型地看,在刑事法庭上,诸如犹豫、迟疑、表情举止等显然不能作为证据使用,更无法构成连接待证事实(构成要件)的有效证据,这是证据裁判原则要求的体现,反映为特定证据性事实与犯罪构成要件相连接的具体对应关系。 也正是这种倾向对证据进行逐一分析的“原子论式”的证明过程,才能在处理证据与待证事实要件要素间的关联关系时,做到具体化、特异化。 一个强有力的佐证是,“新证据学研究”的量化(模型化)探索方向,即“数学模型作为一种证明的模式或作为一种理解事实认定过程的方法”②理查德·兰帕德教授首先提出了“新证据学研究(The new evidence scholarship)”这一概念,其后包括威廉·特文宁、罗纳德·J.艾伦等代表性学者都对这一概念体系进行了广泛而详实的论述。 See William Twining,The New Evidence Scholarship,13 Cardozo L.Rev.295 1991—1992,p.295;Ronald J.Allen & Michael S.Pardo,The Problematic Value of Mathematial Models of Evidence,Journal of legal Studies,Vol.36(Jan.27);Peter Tillers,Trial by Mathematics⁃Reconsidered,Law,Probability and Risk (2011)10,167-173.(埃德温娜·里斯兰教授称之为“20岁的跨学科研究领域”)See Edwina L Rissland,Comment,Artificial Intelligence and Law:Stepping Stones to a Model of Legal Reasoning,99 YALE L.J.1957,(1990) p.1957.正是孕育在“原子论”式的法庭事实认定语境中的;而在我国,证据证明的立法及理论实践中,也体现着“事实认定的科学化对自由心证形成的巨大冲击”,这种“科学化”更易同法庭证明过程相交织,原因仍在于法庭证明的非叙事性——立足构成要件的模块化证明,例如我国在民事和行政诉讼领域的证明力比较条款③2012 年《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第七十七条的“证明力比较条款”中规定了诸如“物证、档案……或者经过公证、登记的书证,其证明力一般大于其他书证、视听资料和证人证言”以及“直接证据的证明力一般大于间接证据”等。 尽管这些规定在新修改时已经删除,但由其造成的影响是否会以某种其他形式存续在法官心证的过程中,仍是个无法明确的问题。以及刑事审判中的“证据能力问题转化为证明力问题”④典型的体现在2008 年最高人民法院颁布的《全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》将证明力减等规则予以明文化。参见李训虎《证明力规则检讨》,《法学研究》2010 年第 2 期,第 160-161 页、第 170 页。的做法。

而这种体现在审判过程中的“量化”或“链条化”思维,又将在很大程度上通过程序倒逼、反推同侦查事实认定中的叙事性思维发生冲突。 在这种冲突中,侦查叙事的融惯性被打破,也才呈现了审判中心与笔录传统的紧张关系,这背后其实反映了整体性叙事与构件拆分的证明过程间的矛盾。 而这种矛盾,典型的即体现在“新证据学研究”的数学化模型在产生直观性、比较精确性的同时,也带来了一系列认识论上的问题,如使得证明过程的概率概念所包含的结论呈现了与(传统意义上)应有之适当裁判结论的冲突。

二、侦查性发现的故事模型理论及其阶段性特征

南希·潘宁顿和雷德·海斯蒂在《陪审团裁决的认识理论:故事模型》中探讨了陪审团思维过程的故事图景:“决策信息的处理者,在证人、展示件(exhibits)以及论证所描绘的案情基础上,努力创造一个有意义的基于可采证据的(故事)概要来对其进行解释。”[10]这一模型在提出之后被“学术界认为是对事实裁判者司法证明思维的最佳、最为详尽的解释模型”[11]。 他们的研究跳出了关注证据个体的、孤立的所谓“原子论式的”认识过程,取而代之以“整体论”的思维模式。 这一模型的初衷是“发展一个关于陪审团思想的科学描述”,在西方司法环境中,陪审团是二元法庭的事实认定者之一,不同于职业法官的是,他们不擅长根据构成要件的要求拆分在案证据(事实),因此他们把握事实的方式更接近于叙述故事的基本方式,也即“事实认定者吸收证据并将其转化成对事件的……叙述”,而该过程同我国侦查性发现的展开相一致。

(一)证据信息来源的拓展

讲述故事是社会生活中特定主体向其他人解释其所观察到现象的基本方式。 侦查性发现的“不受拘束性”使得其更符合这个通常意义的、经验性的叙事过程。 故事性叙事描述了一系列事件发生的先后次序并辅之以特定细节,以满足合理性的方式澄清所发生之事的实际情形。 一方面,侦查阶段对证据的掌握情况不足以建立同要件事实的一一关联,这决定了其依赖更多其他形式的线索信息;另一方面,侦查性发现的推进也有赖于对事件的时间顺序、逻辑关系、特定细节的全面把握。 因此,侦查性发现相较法庭证明过程,包含了更多的更自由的信息来源,而立足“整体论”的故事模型正能够为侦查性发现实践提供更适宜的理论描述框架。

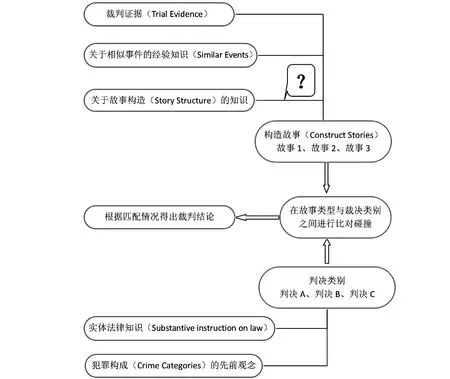

潘宁顿及海斯蒂创制的故事模型结构(参见下图)包含了上下两个部分。 其中,对证据信息的获取主要发生在结构的上半部分,这个结构是对二元法庭获取信息的描述,但基于上述原因,其同样适用于侦查性发现过程。

故事模型结构图

故事模型描述了侦查性发现中证据材料来源和组织方式的拓展。 事实认定者构建故事的过程基于以下信息来源。

(1)证据事实。 由侦查人员获取的所有言词证据和实物证据构成,也被称为“特定案件信息(case⁃specific information)”,该部分证据信息同法庭证据审查框架中的证据内涵是大体一致的。

(2)关于相似事件的经验知识。 这部分知识主要来源于依靠经验概括形成的先前认识,是宾德和伯格曼在《事实调查》一书中所指出的:“我们已经积累了一个有关我们生活环境中一般人和物行为方式的被普遍持有的观念的巨大知识库。 依靠这个知识库,我们可以对典型行为进行归纳概括。 反过来,这种归纳概括又成为我们连接特定证据和待证事实(假设)的一个前提。”也正是在这个意义上才有事实认定是有关“经验推理的过程”[12]。

(3)关于如何构造故事的知识。 在故事模型中,这部分知识形成了构建故事的重要信息来源,部分知识涉及故事的产生机制及作用方式问题。 笔者认为这是构建、评估故事模型的核心,也将是引导其后证明活动的重要内容。 即在结构图中用“?”予以标注的部分。

以上三方面的信息,提供了故事模型建构的准备材料。 在此基础上,故事模型理论描述的侦查事实认定过程包含如下两个关键步骤。

(二)经验事实的故事重建过程

故事模型的优势在于,其在认识论基础上明确了侦查活动是侦查人员关于经验事实的内心重建过程(re⁃creating)。 人的思维活动是重建的决定性因素。 而其中涉及的关键是“故事的形成机制”问题。亦如舒姆指出的“如何产生解释这种新想法(假设),仍是困扰我们的问题”。 故事的形成过程反映了证据信息同推断事实之间的“一种宽泛多样(wide variety)的演绎推理和归纳推理过程”[13]的复杂关联。 有学者将之称为“复杂性科学(science of complexity)”,是“发生在大脑这个极其复杂的构造里的最有趣也最复杂的功能”[14]。 因其中包含对各种推论结论线索的融合,“而这些推论线索来自基于基础知识的演绎推理、基于经验的和假设情节的类推,以及根据矛盾进行的推理”[15],侦查主体将从中发展出重要的解释故事形成机制的线索。

故事形成机制在本质上正是对“假设形成机制”①吉尔伯特·哈曼在其两篇代表性文章中详细探讨了解释性假设的形成机制问题。 See Gilbert H.Harman,Enumerative as Inference to the Best Explanation,The Journal of Philosophy,Vol.65,No.18(Sep.19,1968),pp.529-533;Gilbert H.Harman,The Inference to the Best Explanation,The Philosophical Review,Vol.74,No.1(Jan.,1965),pp.88-95.的探索。 设想我们是侦查人员,那么构建故事叙事的首要前提应当是形成解释当前现象事实的“假设”。 这个假设可能是关于案件主要事实的反映,也可能是关于案件事实局部细节的。 并且假设的形成更多体现为一种对特定现象的敏感性和抽象的思维把握能力,这种能力有着显著的个体差异,而这种构建故事的能力,主要体现在如下两个过程中。

1.证据信息的整理过程。 侦查性发现是对大量信息进行检索、归类以及组合、碰撞的问题分析过程。 正如舒姆所强调的:“对现存想法和证据的组织方式,强烈地影响着我们有效产生新想法和新证据的成功与否。”[16]侦查中大量的工作需要围绕数据信息(潜在证据)的整理而进行,如周洪波教授基于威格摩尔图示法对最高法刑事指导案例第656 号的在案证据及推论依据等进行的梳理分析[17],正是该过程的可视化、规范化体现。

2.合理故事模型的拣选问题。 在证据信息的比对碰撞后,满足特定标准的故事雏形,或者说符合故事合理性的有效组合方式,常常不止一种。 这就出现了如何对其进一步拣选的问题。 而不同故事模型的选择将直接影响案件的侦破方向,如在甘肃白银案中,如果侦查机关能够尽早就“根据案件事实得出该案为系列杀人犯罪的结论,则该犯就不可能制造那么多起人间惨案”[18]。 对此,潘宁顿及海斯蒂提出了一个“适合度(goodness of fit)”的标准,即包含更多的“关于特定构成要件要素的故事模型”,为最佳模型,需要指出的是,作为“适合度”判断的要件要求不同于法庭证明中的要件证明,前者是非必要性的判断参考,而后者是严格规范性的定罪要求。 故事模型的经验性重建,对应了侦查活动的“整体性”基础,是“格式塔式”人类认知心理的体现。

(三)故事的规范化过程——侦查叙事的规范化审查

而对历史事实的经验性重建,只是侦查性发现工作的一部分。 如前所言,侦查阶段的审前定位决定了其服务于程序推进的重要职能。 因此,侦查故事的意义不只在于形成侦查人员重建经验事实的内心确信,它更需要统摄在案证据、解释同要件事实相关的推论链条,并对接庭审中心主义背景下的法庭“查证属实”活动,而后者正是侦查叙事的规范化审查过程,该过程转向对证据和规则的涵摄。

在潘宁顿及海斯蒂的故事模型中,其结构的下半部分描述了与证据和规则的匹配问题。 他们在对证据和规则的描述中,使用了“substantive instruction”以及“prior ideas”来分别指代陪审团来源于职业法官的关于裁判所需实体法律知识(证据规则)的指示,以及作为非法律职业群体基于其先前所接触到的社会活动中、传播媒体中关于犯罪构成或类别的信息而形成的特定观念。 然而如前所言,潘氏故事模型是以二元法庭中的陪审团决策为参考的,尽管陪审团在构建故事过程中的“整体论思维”同侦查性发现相近,但二者也存在着重要差别,陪审团无须就决定说明理由,也无须外化其经验故事的重建过程,这使得其构建的故事缺乏外在的规范化标识。 而侦查主体构建的故事则最终要落实在程序进程中,反映于证据及相关推论链条中。 因此,在侦查阶段,故事的规范化过程就成为同重建故事同等重要的后续步骤。

潘氏故事模型提出了用于规范故事的一些抽象标准,诸如“涵盖性(coverage)” “融贯性(coherence)”标准。 其中“涵盖性”是指,构造的故事对于呈现法庭的证据的涵盖程度。 一个完整的故事应当尽可能多地涵盖(解释)出现在法庭上的证据,由此我们看到故事模型的“完整性”倾向;而“融贯性”作为一种优秀的理论品质,表现为理论体系内部的一致性,特文宁认为:“理论化的一个重要功能便是提供融贯性——将联系描绘出来并发展出一个系统的、内在一致的整体看法。”[19]在此基础上,潘宁顿及海斯蒂将“融贯性”标准的含义进一步具体化,区分为“一致性(Consistency)”“似真性(Plausibility)”“完整性(Completeness)”。 其中“一致性”是指在故事模型的各个部分之间以及故事模型同被解释的证据事实之间不存在矛盾;“似真性”是指“故事同决策者关于世界所发生之事的认识相一致”,即是在理性人群体之间具有基于常识或经验的合理性;“完整性”是指“故事具有完整结构(has all its parts)”。

通过这些标准,我们得以明确故事模型对包括证据规则在内的规则体系的涵摄,这种涵摄也同样适用于一元法庭的审前侦查阶段。 例如就“涵盖性”标准而言,侦查叙事的构建标准,同样应以对在案证据的涵盖程度为标志,一个更接近真相的故事,应以涵盖尽可能多的,乃至全部的在案证据为标准,而任何未能涵盖的证据都往往意味着存在错误的可能。 例如在于英生案[20]中,侦查机关构建的“于英生夫妻关系不和,其有重大作案嫌疑”[21]的故事版本未能涵盖案件现场提取的第三人指纹证据;在李久明案[22]中,李久明因与被害人的妹妹有暧昧关系,导致矛盾,进而实施入室杀人的故事版本,难以有效解释“杀人动机”的主观证据问题;在杜培武案中,“杜持枪杀妻”的故事版本,无法涵盖致王俊波、王晓湘死亡的手枪这一关键物证缺失的问题。 而在“融贯性”标准中,故事模型的“似真性”也同样应以对在案证据间合理性的解释为标准。 例如在腾兴善案中,腾“用手捂死”被害人的故事版本,同在案证据尸检报告的“骨折”间存在不一致的情况;在丁志权案中,“作案情节不符合残疾人的生理特点”[23],警方的叙事版本同证据信息间存在冲突。 总之,在侦查叙事语境下,故事重建之后要接受以全部在案证据和推论依据为基础的规范化审查,以此为接下来的法庭审判做出准备。

因此,在故事模型的框架下,侦查性发现包含着两个同等重要、在功能上独立,却又在程序上紧密衔接的阶段,分别是“经验事实的故事重建”和“故事修正的构件证明”。 这两个阶段各自的认知逻辑和程序立场是不同的,正对应了“侦查性发现”与“法庭发现”过程的矛盾冲突。 而这种冲突在“庭审中心”程序语境下的爆发,其实反映了侦查过程中对“经验性重建”的相对关注,而对“故事修正”部分关注程度相对不足。

三、从故事模型看侦查性发现的内在冲突

“侦查性发现的过程是伴随着时间而展开的”[24],是“历史的逻辑的”展开过程。 侦查伊始,办案人员从对线索或材料掌握的“最初状态”中形成解释性假设,并不断接受后续调查所得的证据性事实的检验,这种检验将修正“最初状态”所包含的具体假设内容。 这个假设的修正过程实际上正是依赖证据的证明过程。

首先,在“侦查性发现”中,侦查人员从对现象事实的观察中获取认识及线索,其理性思维能力承担了“产生解释这些观察到的现象的假设”[25]的任务,这一过程将受到某种处于上位的经验性知识或逻辑准则的影响。 在故事初步成型之后,其将被用于引导后边的观察和调查,并依据新的信息线索,验证或修改此前的假设,这一过程在整个侦查性发现阶段被不断地重复和精炼①大卫·舒姆借鉴了哲学家戴维·奥伊洛特关于人类认知过程的“认知拱”的描述,将其用于描述侦查阶段的认知推进过程的“修正模式”,其中正反映了假设不断被修正的认识递进性。 参见巩寒冰《侦查思维的认知结构与推进模式》,《江苏警官学院学报》2018 年第 4 期,第 66 页、第 69-70 页。,最终形成描述全部线索信息、证据材料的故事模型。 其次,侦查是审前收集、固定证据的主要阶段,而这些证据将在程序框架下提交法庭,接受查证。 因此侦查性发现不能脱离法定程序环境,其要同法庭证明相衔接,同法庭事实认定相融贯,从而建立起全部证据性事实同最终假设或主张之间的证明(逻辑推导)关系。 在侦查语境中,上述两个阶段可以被描述为“线索或材料—假设—证明”的论证过程,该过程是由证据性材料引发的理性推理活动,与作为司法事实认定纵向审查框架的“材料—证据—定案根据”结构存在着推论目的和方向上的差异。

(一)故事构建的“整体性”要求与“分离性”障碍

尽管故事模型的整体性优势是借助“真理是一个其诸部分皆和谐地相联系的整体”[26]而展开的,这种“内在统一性”正对应历史事实的真相唯一性,但在侦查性发现的推进伊始,解释性假设推理常常是呈片段孤立的。 此时,侦查人员掌握的证据性事实只是整个历史事实的某个角度的反映或表征。 这时的推理,往往仅涉及整个事实基础的某个方面,是明显“分离的片段”。 而侦查工作“必须从一些发现的片段开始,并且这些片段的发现所揭示出的相关信息非常少或几乎没有”[27]。 尽管有学者指出“分离性的解释可能是最适宜的解释”[28],但由于缺乏完整结构所带来的经验合理性或逻辑融贯性的过滤及检验,使得满足这一状态标准的解释性假设的可能性是非常多的,甚至会指向相反的侦查方向。 侦查人员则可能在外部压力或内心偏好的驱使下,有意或无意地排除一些选项,锁定一个更符合其“经验”的侦办方向,而忽视、轻视了假设修正过程。

除了侦查主体的主观因素外,侦查性发现的故事重建中,由客观原因造成的解释性推理的不确定性也是需要关注的。 这种不确定源于侦查阶段掌握线索材料的混杂状态。 侦查性发现中混合着真实、虚假,有用、无用的成分,使得以此为基础的推理活动必然呈现出一种“分离性”的状态,可能导致多种推理方向,甚至是相互冲突矛盾的,与历史真相的唯一性相矛盾。 例如,发生在某市某区的一起强奸杀人案件中,初次现场勘查确认的女性尸体上的捆绑勒颈痕迹、其体内和大腿处的精液精斑,以及财物翻找痕迹均指向一起入室强奸抢劫杀人案件;而后续现场勘查中才注意到的现场“疑因发生搏斗而被打落在地”的闹钟——时间暂停并指向案发时间,被放入抽屉的闹钟电池与后盖——未随闹钟本体一同跌落在地的矛盾;以及受害人尸体体内和大腿上残留的精液精斑——显示凶手仓促完成奸杀行为,与案件现场未提取到任何有效的凶手指纹或脚印——现场被仔细打扫,反映了凶手犯案后的淡定处置过程间的矛盾。

总之,在侦查性发现过程中,侦查人员需要综合运用证据、线索,借助经验、直觉,才能最终形成一个关于案情的整体描述。 这是“整体性”的内在统一要求,但受制于人类认识活动的一般规律以及外部客观条件的限制,这个过程需要从混杂着虚假、缺失、误导、被错误解读、内部矛盾的“分离性”片段开始。 这就使得构造一个逻辑上合理的“唯一的”故事来统摄这些“分离性”信息的任务困难重重。 而这种困难正是实践中导致错案的根源之一,如杜培武案中对“作案枪支被拆解成零件后抛入滇池”,以及于英生案中对“现场不属于于英生的精液”的解释,都是为了维护唯一真相的“整体性”而对“分离性”信息的误读甚至编造。 而这背后也反映了侦查性发现与法庭证明活动在认识旨趣上的差异。 概言之,案件侦破是以对历史事实的探究发现为理想目标的,是“整体性”的要求,而法庭证明是以对推论链条的梳理查验为手段的,是“分离性”的过程。 而这也在某种意义上关联了“案卷笔录”的文本逻辑与“庭审中心”的查证程序间的矛盾冲突。

(二)故事修正的程序性意义:构件证明的忽视及其影响

故事模型倾向于以一个完整的故事描述整个案件事实,这符合侦查性叙事的一般形式。 即在故事事实与案件事实之间建立某种基于因果关系或自然次序的对应,然而这种试图建立起来的对应常常只是一种理想状态。 在绝大多数案件中,尤其是复杂案件中,证据事实以及细节信息的缺失十分严重。而故事模型对涵盖性的要求,使得其倾向于编织逻辑结构上完整的故事,在故事中不但包含了案件构成要件的相关事实,同时为了维护逻辑上的完整性,也必然要涉及构成要件之外的信息。 这就造成侦查人员发掘额外细节信息的需求,而对于这些信息的认识或解释,是相应实体法构成中所不必要的,这在客观上就增加了证明责任人的证明负担。 此外,“当解释性结构的(某些)重要片段缺失时,就必须进行推论”,然而正由于缺乏相关证据,使得这种经验性推论不得不依赖“必要却危险”的“基于经验和综合直觉的概括”。 如念斌案中,检控方以念斌供述中的“看见快走到他的食杂店门口的顾客,转向进了丁云虾的食杂店”为证据,证明念斌具备“杀人动机”①其中有基于“人们会对抢走自己商机的人怀恨在心,并杀人”这一错误经验概括(非高度盖然性)的不当推论。 参见张保生《事实认定及其在法律推理中的作用》,《浙江社会科学》2019 年第6 期,第30-31 页。的主观罪过事实;类似还有杜培武案中,因“妻子有外遇”则“愤而杀妻”;杨云忠案中,“其与被害人的情感纠葛”;张振风案中,其因“一系列巧合”而有重大作案嫌疑;等等。 这些案件中都充分暴露了将“经验办案线索当作证据”使用的“危险性”。 因此在故事模型理论中,修正与查验过程,便显得尤为重要。 实际上,修正与查验即是对证据与要件要素间推论链条的梳理过程,其标准应与法庭证明过程(法庭查证属实)相一致。 这是庭前取证活动最终服务于庭审过程的程序性特征决定的,也是庭审实质化的题中之义。

此外,在实际的案件侦查或是事实认定过程中,证据通常并非是直观显现的,而是潜藏在一定的表象背后,有待揭示。 对证据或推论依据本身的检验,也面临着客观条件带来的各种各样的障碍——包括时间的、主观局限的、技术水平的限制——因此故事模型经常处于一种不断修正的状态中。 在特定案件中,如果最初的“假设或解释”没有得到案件调查工作的证实,也就是说没有调取到依据该“可能假设或解释”所指示的本应当发现的“潜在现象或证据”,或者存在其他一些同当前“假设或解释”相冲突的证据事实,那么往往意味着以上“可能的假设或解释”是站不住脚的或存在问题的。 如在一起故意杀人案件中,侦查人员根据现场勘查的初步情况,做出该案件是一起入室盗窃杀人案的“假设”,但新发现的证据事实表明,案件现场存在伪装情况,取财意图不明显;对受害人社会关系的摸排也发现了一些新的线索指向这是一起有预谋的故意杀人案。 因此侦查人员修正了先前假设,并做出了被害人死于故意杀人,而非入室盗窃的转化型抢劫案的“假设”。 这种关于案件事实认定故事模型的修正活动在整个刑事诉讼程序中一直发生着。 当现存假设方案面对无法解释的新证据事实时,故事模型就要重新回到“先前观察或掌握的证据”本身,寻求其他的可能假设或解释。

这个修正过程在本质上正是法庭证明活动的预演。 而那些受到法庭证明程序责难的侦查结论在很大程度上是忽视了对侦查性叙事修正过程的关注——即对前述规范化过程的忽视。 因此,在一个正常的、规范的程序进程中,所谓侦查中心和庭审中心“在程序目的”的范畴上,应当是诉求一致的,诚然在价值判断上,二者云泥有别。 这也体现在《中华人民共和国刑事诉讼法》设置的侦查终结和裁判活动的证明标准均是“犯罪事实清楚、证据确实充分”中。 然而在程序异常时,侦查中心与审判中心的冲突也就同步反映在侦查性叙事的“经验重建”与“故事修正(构件证明)”的冲突中。 忽视“故事修正”将导致“侦查性发现”的“经验重建”与“法庭发现”的“推论链条构建”过程的矛盾冲突。 也正是在这个意义上,才有强调“故事修正”过程的程序性意义将有助于缓解“庭审中心”语境下侦查活动内在的紧张关系的结论。

四、侦查性叙事的形成机制与评价标准:与法庭证明的衔接基础

尽管实践中侦查性叙事初期的可能图景是多种形式的,但亨利·庞加莱指出其中“仅仅一少部分的有关排列组合的想法是有成效的。 因此选择其中何种(排列组合)方式展开调查将是至关重要的”[29]。 这就涉及故事构建的形成机制问题。 如前所述,潘氏描述了构造故事的三方面知识结构,其中“裁判证据”以及“相似事件的经验知识”均源于归纳经验的理性推理活动,而“关于故事构造的知识”实则包含了形成故事的核心内容。

(一)故事构造知识的理性内核

故事的形成机制在本质上同“理性主义传统”[30]一脉相承。 “理性主义传统”的核心假定是存在一个可被发现的“外在(out there)”客观真相,以为“知识、道德、公正等语词提供一个不可动摇的(外在)基础”;而真相被定义为与客观现实相一致的认识(真相符合观);此外,典型的对于历史事实的当前认知,是基于并不完整的证据集合,因此发现真相的最佳方式是借助理性推理活动实现的。 综上,对“真相(truth)”的定义,以及通过何种方式“发现(discovering)”的探讨,构成了“理性”的关键要素。

上述“理性主义传统”及其要素因浓厚的哲学含义和思辨色彩,而遭致批评和质疑,如同“证据客观性”概念在我国引起的诸多争论。 尽管坚守者们也就此做出了思辨式的回应,但这种争辩已经渐渐偏离了事实认定活动的需要,转而寻求的似乎是一种哲学上正当性的思考。

作为对该问题的回应,我们将视线放回到证据法在诉讼中所扮演的角色当中。 “证据”提供发现“真相”的基础,而“理性”架起从“证据”到“真相”的桥梁。 因此,故事模型理论的核心应当是一种有效的理性思维方式,其应在两个层面描述侦查阶段事实认定的展开过程[31]。

第一,辅助侦查性叙事的形成过程。 侦查过程是对历史事实的追溯。 其有赖于侦查主体“所拥有的关于人们的目的性行为顺序和故事结构的一般知识”,“这些知识将有助于根据材料内部的因果关系和主观意图(international)来组织事件”,从而辅助正当叙事结构和逻辑合理性的形成。 这些知识源于理性头脑对日常经验事实的抽象把握,并用于构造符合通常理性要求的故事事实,而这种对应关系在很大程度上为故事模型提供了准确性的保障。 而这种建立在经验合理性基础上的信息,也在很大程度上能够获得法官在“正式发现”过程中的确认,这种确认是源于人类认识活动经验和规律的内在一致性。

第二,为故事模型提供规范性引导。 规范性需求在根本上是源于法庭事实认定活动的独特限制。理论上讲,在追溯历史事实的过程中,我们可以采用的方法很多,但受到程序环境的限制,侦查性发现过程中可采用的方法是较为有限的。 而在故事模型中“呈现一定顺序的片段以及故事的因果关系(为事实认定者)提供了一个‘自动的’有关不同证据重要程度的指数”[32]。 其排序同证据规则的设置均源于理性认识活动的一般规律。 诸如对证明力大小的经验性把握、辨认规则的设置等,也即“根本上,在常识的水平上说,基本上思想状态的真理意味着一种有价值的引导作用”[33]。 但需要指出的是,侦查性发现与法庭证明的差别也从另一个角度提出了强化故事模型规范化审查的重要性。

侦查叙事在本质上是人类理性思维推理能力的展现,从复杂或隐现的材料信息中产生故事模型,其合理性来源于经验、智识的反复积累所形成的人类理性经验和理性思维。 利普顿指出“我们利用自己的信念池(pool of beliefs)形成解释”[34],这正是故事形成的理性基础,更是保障推理活动合理性的重要前提。 人类处在一个共同的知识环境整体中,正如故事模型中“理性人”的假定所揭示的。 尽管我们在学习能力、知识结构、社会经验方面存在着很大的差别,但是在特定的社会事实认定活动中,我们运用的理性经验存在着极大的相似性,而这种相似性从根本上保障了审前认识活动与审判证明活动的实质衔接。

(二)故事模型的评判标准

故事模型是有关认识活动的描述理论。 尽管侦查性发现不同于传统的“法庭认识论”①戴维·伯格兰将证据规则的价值基础总结为以下八项:生命、自由、稳定性、正当程序、事实真相、司法经济、联邦制、健康和安全。 参见戴维·伯格兰《证据法的价值分析》,张保生、郑林涛译,《证据学论坛(第十三卷)》,第244-263 页。,但本质上一切认识相关的研究都是对“知识的本质和知识的证成”[35]的探究,故事模型亦不例外。 在法庭认识论中,对认识结果的评判证成是依据一系列的程序性价值进行的。 米尔建·达马斯卡认为“在我们这个时代,形塑社会价值的期望推进着法律的进程”[36],这些价值并不晦涩,而是切实存在于我们对法庭事实认定程序的要求和感受中,诸如准确性、效率、参与……明示性、可预见、公平等。 以上每项价值都可以构成事实认定活动所需满足的一种标准。 而这些价值之间存在的冲突关系在司法系统中已经形成共识,并在特定的程序制度安排中,体现了认识结果评判标准的离散性特点,典型的如在非法证据排除规则中,就认识的“理性内核”而言“准确性肯定是我们想得到的最重要结果”。 在侦查性叙事中,由于相较缺少对抗制的程序性安排,价值离散性的特征也就比较模糊。 因此,侦查性发现中对“知识的证成”就更为强调准确性。

1.准确性标准。 准确性构成了我们评判事实认定理论的重要标准。 “在司法的修辞和流行语境中,真相是一切事实认定活动的基本目的”②Williams v.Florida,399 U.S.78,82,1970.。 在侦查性发现语境中,它同时也构成了其他价值赖以存在的基础性要求。 设想未能满足“准确性”要求的发现过程将难以体现其他任何价值,或者说产生系统性不准确结论的发现过程将是极其低效的、给当事方和社会强加不当成本、削弱明示和参与的权利、产生不确定性、难以引导和统摄主要行为(primary conduct)、违背实体权利,以及导致政策性违法[37]。 因此“事实认定准确性”构成了评价故事模型理论的首要标准。

在故事性叙事结构中,“经验理性”通过经验常识的积累、假设方案的修正,从而能够不断趋向于准确的事实认定。 尽管侦查阶段的事实认定,同对抗性事实认定语境下控辩竞争性解释方案的显著冲突相比,缺乏外在的矫正参照,但故事模型本身的“融贯性”“涵盖性”等指标明确了符合以下一个或数个指标的故事模型将优于其替代性方案。 这些指标包括但不限于:统一性、覆盖范围、完整性、简洁性、无间隙、连贯性、逻辑上的一致,以及同背景知识相协调等。 它们来自于经验常识的不断积累,以及创造性思维的运用,可以说这些概念语词所指称的含义,是经过了实践的反复校验的,正如金岳霖所言:“符合论最接近常识,在日常生活中,我们的确以真为命题和事实或实在地符合。”[38]总而言之,故事的叙事模型以其更符合人们认识事物的一般规律,因而也更易于在司法实践中普遍应用,但并非意味着由此构建的故事是绝对真实的,诸如“融贯论”“符合论”等学说也存在着各自的缺陷和不足[39]。 这也是本文探讨故事模型理论需要包含前后两个阶段的原因所在。 后续的推论链条梳理过程,一方面完成同法庭证明的衔接,另一方面,更重要的是对构建故事准确性的验证和把握。

2.错误风险分配的标准。 此外,仅关注准确性并不足以形成完整认识系统的全部要件。 或言之,一种不犯错误的制度是不可能的。 因此“法律理论模型的建构必须关注错误风险的分配问题”。 在我国审前事实认定阶段,侦查主体是唯一的程序推进者,相较缺乏庭审程序中,通过施加于控方的刑事证明标准和刑事证明责任设置的风险分配机制。 因此,强调侦查阶段事实认定者自身的错误风险防控意识是十分必要的,也是单轨制侦查体制的必要选择。

传统上,围绕刑事程序中认识错误的定义是较为宽泛的。 如“司法错误是指与刑事案件的最优化司法结果之间存在的任何偏离”[40],或者“凡对进入了刑事诉讼程序中的案件,作了错误定性或错误处理的,都属于‘刑事错案’”①理论中关于“刑事错案”的定义存在着不同的认定标准,而传统上司法实践多采用这种广义的错案认定标准。 参见崔敏、王乐龙《刑事错案概念的深层次分析》,《法治研究》2009 年第1 期;刘品新《刑事错案的原因与对策》,中国法制出版社2009 年版,第8-11 页。等。 这种宽泛化的“错误”认定,并不利于侦查性发现中的错误风险防范,其会导致侦查人员片面关注高定罪率结果,甚至追求“无一件被判无罪”。 而从故事模型理论解读的侦查事实认定,一方面解释了错误必然存在的制度性空间②从世界各主流国家的定罪率和起诉率来看,各国司法实践中对犯罪追诉的错误率都有着较为明确的接纳态度,如美国在涉及强奸、谋杀等重罪审判中的错误率大约在3.5%-5%之间,参见罗纳德·J.艾伦《证据法、诉讼法和实体法的关系》,张保生等译,《证据科学》2010 年第6 期,第765 页;在日本,检察官的起诉率为26.1%-44.6%,而不起诉率则高达26.9%,参见松尾浩也《日本刑事诉讼法·上卷》(新版),丁相顺译,金光旭校,中国人民大学出版社2005 年版,第180 页;而德国、法国、日本更是在制度层面明确了仅有“无辜者被定罪的”情形,才被认为是错误。 参见张保生《刑事错案及其纠错制度的证据分析》,《中国法学》2013 年第1 期,第92-93 页。,诸如故事构建的“整体性”要求与“分离性”障碍,以及故事的修正及查验过程中信息缺失或经验概括失据的问题都决定了错误是不可避免的;而另一方面,故事模型通过推论链条的梳理过程同法庭认识论的程序衔接,也基于“证据性事实—推断性事实—要件事实”的查证过程,实现了错误可能的减少。 在这一基础上,通过限缩侦查事实认定者对错案的定义范围,将有助于实现错误风险的防控。 对此张保生教授探讨的应对“刑事错案种类的泛化规定”③张保生教授指出,传统上我国刑事错案包括五种情况,“无罪认定为有罪、有罪认定为无罪、此罪认定为彼罪、轻罪认定为重罪、重罪认定为轻罪”,这种分类“模糊了对刑事错案本质的认识”,也造成司法资源浪费、不利于监管的情形……刑事错案应聚焦于事实错误问题,应仅指“无罪认定为有罪”情形。 张保生《刑事错案及其纠错制度的证据分析》,《中国法学》2013 年第1 期,第90 页。的解决方案值得借鉴。 他指出,通过缩小事实认定错误范围(种类)的方式,将传统上认为属于刑事错案的“有罪认定为无罪、此罪认定为彼罪、重罪认定为轻罪”等类型不再认定为错误,以此贯彻“一事不再理或禁止双层危险”等类似原则措施的要求,将有助于减少错误风险的发生,并保障有限的司法资源被更有效地运用于必要的错误风险问题上。 此外,需要强调的是,围绕具体分类的构成是存在争议的,但这种重新分类的思路是值得侦查性发现阶段予以借鉴的。