引导式腔内心电图定位技术在新生儿PICC置管中的应用准确性及安全性分析

2022-03-22丁娟冯琳严海燕尚云侠

丁娟 冯琳 严海燕 尚云侠

摘要:目的:分析在新生儿PICC置管中应用引导式腔内心电图定位技术的准确性和安全性。方法:以本院极低体重儿科PICC置管的极低体重儿中遴选64例为探究对象,以方便抽样法分组,将其中32例极低体重儿纳入对照组,予以常规方式置管,剩余32例极低体重儿纳入研究组,予以引导式腔内心电图定位技术置管,比较各组一次性到位率、X线曝光次数、置管时间以及并发症发生率。结果:与对照组数据比较,研究组一次性到位率较高,X线曝光次数较少,置管时间较短,并发症发生率明显较低,组间各项观察指标均存在统计学差异,P<0.05。结论:在新生儿PICC置管中应用引导式腔内心电图定位技术具有理想效果,应用价值显著。

关键词:引导式腔内心电图定位技术;新生儿;PICC置管;准确性

目前,PICC(经外周静脉置入中心静脉导管)置管被广泛应用于极低体重儿重症监护病房中,常规置管的一次性到位率并不高,且并发症较多,因此临床提出应用引导式腔内心电图定位技术进行置管,取得了较为理想的效果。本文实施对照性研究,旨在分析引导式腔内心电图定位技术在新生儿PICC置管中的价值,遴选本院出生的64例极低体重儿进行全面评价,就研究设计进行以下分析。

1 资料与方法

1.1一般资料

本研究纳选我院极低体重儿科需要PICC置管的64例极低体重儿为探究对象,研究开展至结束日期是2019年6月-2021年6月,以方便抽样法分成对照组、研究组,分别纳入32例。对照组中新生儿胎龄平均为(30.57±0.28)周,男新生儿有17例,女极低体重儿有15例。研究组中新生儿胎龄平均为(30.53±0.25)周,男极新生儿有18例,女极新生儿有14例。对比资料无差异,P>0.05。

1.2方法

对照组采取常规方式进行置管,置管前准备100ml氯化钠溶液(0.9%)、无菌敷贴、无菌手套、1.9Fr无导丝PICC导管、无菌止血带、明胶海绵、输液接头、20ml注射器、床旁心电监护器、无菌置管包。以体表测量法预测PICC置管深度,严格按照无菌原则进行置管,完成置管后通过X线胸片明确导管尖位置。

研究组采取引导式腔内心电图定位技术置管,置管前将电解片黏贴在极低体重儿左侧和右侧锁骨下2、3肋间,左锁骨中线肋骨下缘,黏贴后连接心电图,观察是否正常。常规进行PICC穿刺,成功穿刺后将导管缓慢送入预测深度,回抽无血且确定导管在静脉后进行固定。外拔导管末端1/3针头连接的鳄鱼夹,同时连接右锁骨下电极,以便于静脉内心电图和体表心电图进行转化。导管尾端连接肝素帽,通过脉冲方式向管腔中注入20ml氯化钠,建立盐水电极。对于心电图P波形进行观察,适当调整导管尖位置,若P波达到高峰后出现双向P波,说明导管进入双侧锁骨下中线和第2类的交接处,此时为最佳位置,可固定导管。置管后实施X线胸片检查,确定尖端部位。

1.3观察指标

①置管情况。比较各组极低体重儿一次性到位率、X线曝光次数以及置管时间。②并发症情况。对比各组极低体重儿是否发生导管堵塞、静脉炎、穿刺部位血肿、血流感染等并发症。

1.4统计学方法

将全部数据录入SPSS23.0软件中,分别实施“X2”检验(计数资料)、“t”检验(计量资料),计数资料以“[n/(%)]”进行表示,计量资料以“”进行表示,若比值P<0.05,说明存在统计学差异。

2结果

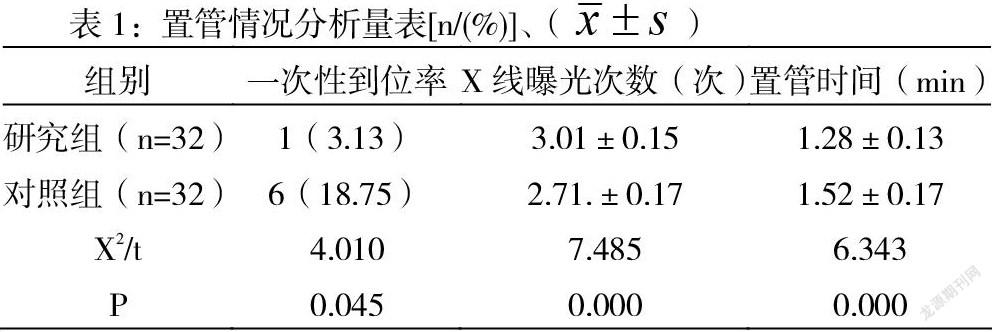

2.1置管情况分析

研究组与对照组间一次性到位率、X线曝光次数、置管时间均有明显差异,P<0.05,数据见表1分析。

2.3并发症情况分析

研究组发生1例静脉炎,发生率为3.13%,对照组发生3例静脉炎,2例穿刺部位血肿,1例导管堵塞,发生率是18.75%,组间存在明显差异(X2=4.010,P=0.045),P<0.05。

3讨论

新生儿接受PICC置管时极易发生导管尖端移位情况,且并发症风险较高,如何提高PICC置管定位准确性,是目前临床研究重点内容。引导式腔内心电图定位技术的应用,能够精准定位,置管时还可及时调整导管异位情况,故发生感染、静脉炎等并发症的可能性较小[1]。相较于常规置管,引导式腔内心电图定位技术具有安全可靠、操作简单、定位精准等优势,可保证导管尖端到达最佳位置[2]。

综上所述,在新生儿PICC置管中应用引导式腔内心电图定位技术具有理想效果,可提高一次性到位率,缩短置管时间,减少X线曝光次数,同时还可降低并发症发生率,应用价值显著。

参考文献:

[1]余燕平,杨仙姬,李龙凤等.改良腔内心电图定位法在极低体重儿PICC置管中的应用研究[J].全科护理,2021,19(21):2936-2938.

[2]李莉.引导式腔内心电图定位技术应用于极低体重兒PICC置管中的效果观察[J].当代医学,2021,27(01):12-14.