创新型国际化人才培养模式下人才培养质量的实证分析

2022-03-22孙雪梅祁焱华

孙雪梅 祁焱华

[摘 要]在教育国际化背景下,人才培养质量是检验高校国际化人才培养机制完善与否的重要标准之一,最终体现在学生的就业质量上。文章从北京工商大学嘉华学院国际化人才培养模式入手,结合国际合作项目学生满意度、学生能力提升和就业决策3方面的数据分析,提出国际化人才培养路径优化的措施,以更好地推动高校国际化人才培养建设。

[关键词]国际化人才培养;对外合作交流;就业决策

[中图分类号] G640 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2022)02-0161-04

一、问题的提出

据2018年全国教育事业发展统计公报统计,我国民办高等教育的占比是28.16%。民办高等教育发挥着越来越重要的作用,如何利用民办高校自身灵活的办学优势,建设极具特色与竞争力的高校,为地区及全国的经济发展培养时代所需的现代化人才是亟待解决的重要问题。

高校国际化人才培养是我国人才强国战略的重要内容,不同大学的国际化模式、国际化战略驱动因素不同,其国际化人才培养的效果究竟如何目前没有相关的实证分析。笔者结合北京工商大学嘉华学院(以下简称“嘉华学院”)近10年的国际化人才培养路径,基于国际化人才培养模式下人才培养质量的调查问卷,对其人才培养的效果进行实证分析,尤其是对学生就业竞争力的影响、人才培养方案课程设计以及国外合作院校的影响力、授课模式、学生管理模式进行定性分析,为培养高层次、高素质的国际化人才提供理论参考。

二、嘉华学院国际化人才培养特色

嘉华学院从2009年开始探索2+2+1本硕联合培养项目,目前已与全球58所海外高校建立了多种国际合作项目,达成学分互认、分段式联合培养等国际合作办学协议;在马来西亚建立海外实习就业基地,学生在海外跨国公司1年的实习经历为其后续研究生深造或到外资企业工作打下了良好的基础。近5年,嘉华学院学生到海外深造人数达1505人,其中进入QS排名前1000名的高校的学生为1018人。以下是嘉华学院国际化特色人才培养的主要措施。

(1)本硕直通国际联合培养项目。与英国、美国、澳大利亚、新西兰、韩国等多个国家的顶尖大学建立了战略合作,通过课程对接、学分互认,建立了2+2+1、3+1+1、4+1等多层次的“本科—硕士”分段式中外联合培养模式,架设国际化学历晋升的桥梁。

(2)雅思教学。这是针对本硕直通国际联合培养项目的学生开设的必修课,有专业的雅思教学团队,每周12课时,培养学生的听说读写能力,使学生达到出国学习的语言要求。

(3)微留学。本科成绩单上记录的海外课堂,第3或第4学期学生可以选择到加拿大、英国、澳大利亚等地的7个海外实践教学基地开展2~3周的实践课程学习,拓宽国际视野。

(4)“外语浸泡”。在大一新生入学第一课就开展“外语浸泡”。通过主题活动比如“爱我中华·畅游世界”“中西文化对对碰”“词汇加油站”“中韩文化异同”等,在外籍教师、外语语言教师及海归助理教师的共同配合下,营造外语学习的环境与氛围,使学生能够快速适应嘉华学院国际化的授课方式,明确外语学习的目标与方法。

(5)世界青年领导力论坛和国际名师讲堂。嘉华学院聘请国际知名高校校长、国际政要、行业精英为学生讲授专业领域知识,引领学生接触学术前沿,了解行业发展动态。

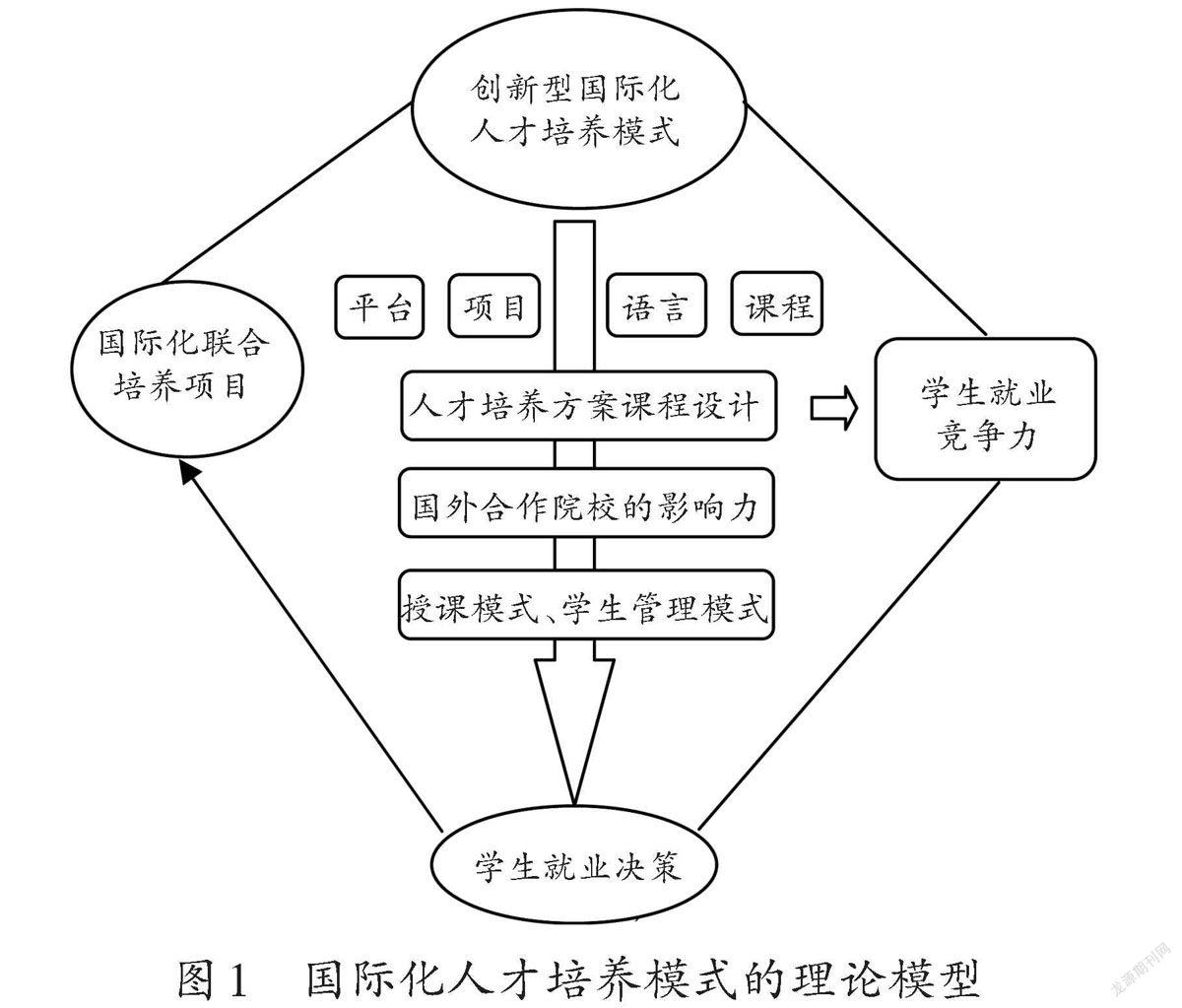

嘉华学院国际化人才培养模式的理论模型如图1所示。

三、研究设计与研究内容

本项目的研究对象主要是针对嘉华学院已经参与过国际化联合培养项目的学生展开调研:2014~2018级参与过3+1、2+2、4+1以及马来西亚海外实习1年这4种国际化联合培养项目的学生共有201人完成了项目调查问卷。

(一)国际化联合培养项目分析

调查问卷中,选择2+2项目的学生有164人,其占比为81.59%;选择3+1项目的有11人,占比5.47%;选择4+1项目的有16人,占比7.96%;选择于2019年去马来西亚海外实习的有10人,占比4.98%。可见,2+2项目更受欢迎,选择的学生最多。相比2+2项目,3+1项目出国时要求雅思6.0和绩点3.8以上,对学生语言和自学能力要求比较高。

从调查中发现,参与过国际化联合培养项目的学生的国际视野较宽广、英语交际能力较强,在就业竞争力方面展现的国际化思维与国际能力较强,因此在就业决策上也比较倾向于继续修读国外研究生学历,或是寻找到国内具有国际化背景的企业与公司就业的机会,或是选择自主创业,而且从研究生研读学校的选择看,85%的学生进入了QS排名前200名的高校。笔者随机对2019届会计学专业毕业生4+1项目的54名学生进行出国统计发现,选择QS排名50名以内高校的有33人(占比61.11%),QS排名100名以内的有41人(占比75.93%),QS排名200名以内的有46人(占比85.19%),QS排名500名以内的有50人(占比92.59%)。以此推断2+2项目和3+1项目的学生有过1~2年的国外学习经历,这就为其申请知名度更高的学校的硕士研究生奠定了基础。

(二)国际化联合培养项目研究结果分析

1.国际化联合培养项目定性分析

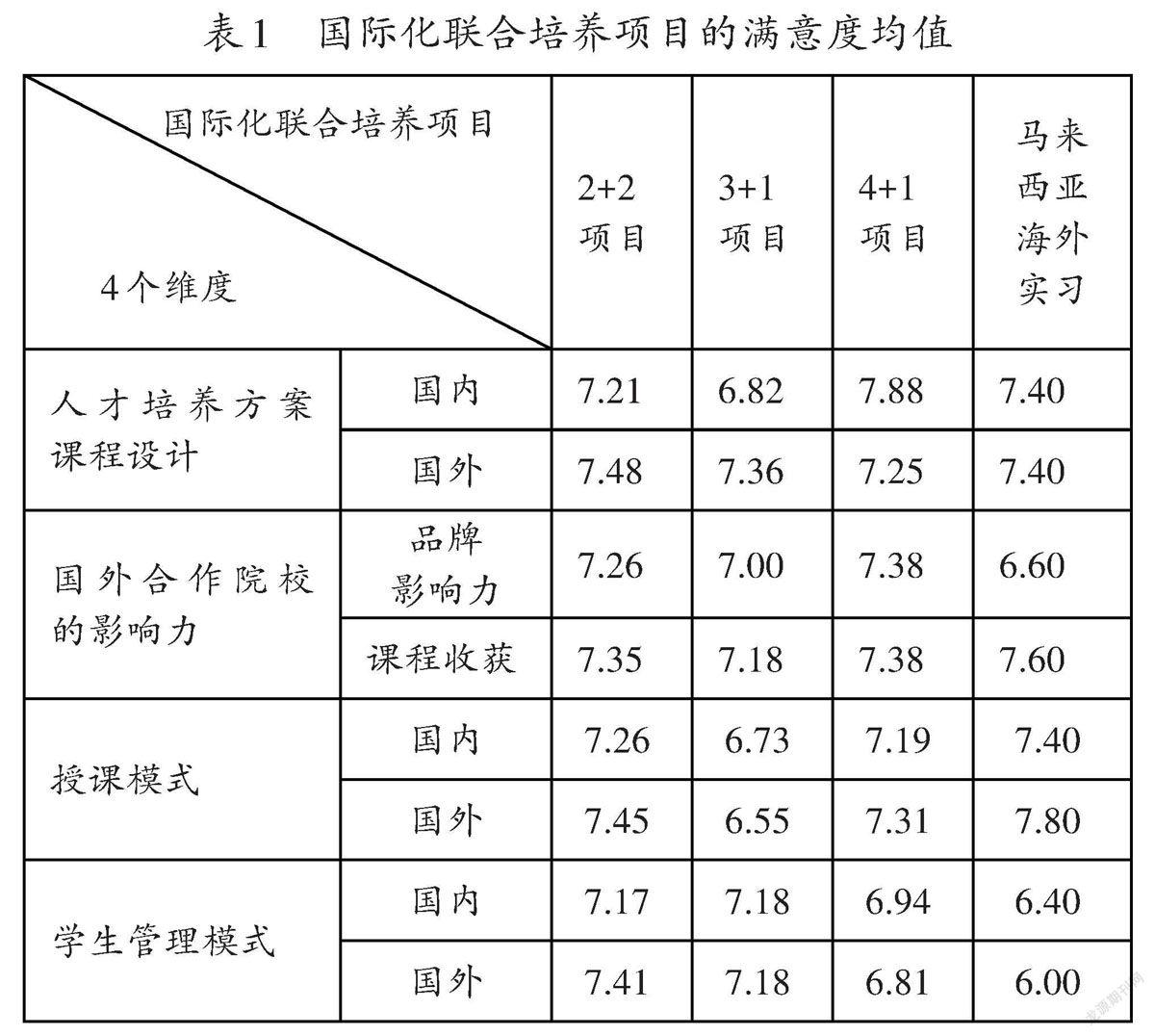

从基于样本数据的纵向对比以及2+2、3+1、4+1与海外实习项目的均值对比分析来看,在人才培养方案课程设计上,学生对国外课程的满意度高于国内的。从授课模式上看,仅3+1项目的学生的国外满意度低于国内的,其主要原因是3+1项目的学生大四学年直讀英国本科,其在对国外课程的适应性方面面临很大的挑战。从学生管理的满意度均值发现,仅2+2项目是选择国外高于国内的,这说明学生通过2+2项目能够很好地适应国外的学生管理模式。

从基于样本数据的横向对比来看,2+2项目和4+1项目的学生对国内外人才培养方案中的课程设计满意度较高,其原因是2+2项目的学生的基础相对薄弱一些,4+1项目的学生的自主学习能力比其他项目的更强一些。而从国外合作院校的品牌影响力和课程收获上看,满意度最高的依然是2+2项目和4+1项目的学生;国外授课模式的满意度普遍高于国内的,反映出国内外教学实践存在差异,学生更倾向于对知识的探索。通过学生管理模式对比发现,仅有2+2项目的学生是选择国外的高于国内的,其他项目的学生普遍反映国内的学生管理模式优于国外的。其具体数据如表1所示。

2.国际化联合培养项目对学生就业竞争力的影响分析

表2反映的是各类国际化联合培养项目对学生就业竞争力的影响情况:4种国际化联合培养项目的学生在英语表达能力、专业技能、跨文化沟通与交流能力以及生活适应能力这4个方面均有较多的提升,均值是7分多,这4种能力的提升对增强学生就业竞争力有很大的促进作用。马来西亚海外实习项目的学生,其跨文化沟通与交流能力和生活适应能力均强于其他项目的学生,国外1年的实践经历锻炼了学生用英语进行自我管理、沟通、协调的能力,学生能够独立解决很多生活难题。2+2项目的学生在英语表达能力提升和专业技能提升以及跨文化沟通与交流能力提升方面均有不错的评分。实行学分互认、分段式联合培养的模式,使学生能够完全适应国外的学习与生活,其生活适应能力有了大幅提升。尤其是会计学、审计学专业的学生,通过2+2国际化联合培养项目免考英国特许公认会计师ACCA 9门课程,从而使在硕士阶段通过ACCA的学生的就业竞争力有了大幅提升。3+1项目的学生对专业技能提升和生活适应能力提升有很高的评价。3+1项目的学生对出国前雅思英语和专业的GPA有较高的要求,在国外完成1年学习将使其获得国内本科文凭和国外本科学历。1年的国外学习对学生的跨文化沟通与交流能力提升和生活适应能力提升有了较大的促进作用,为其硕士阶段的学习奠定了语言、交流、专业及在海外学习适应的基础。

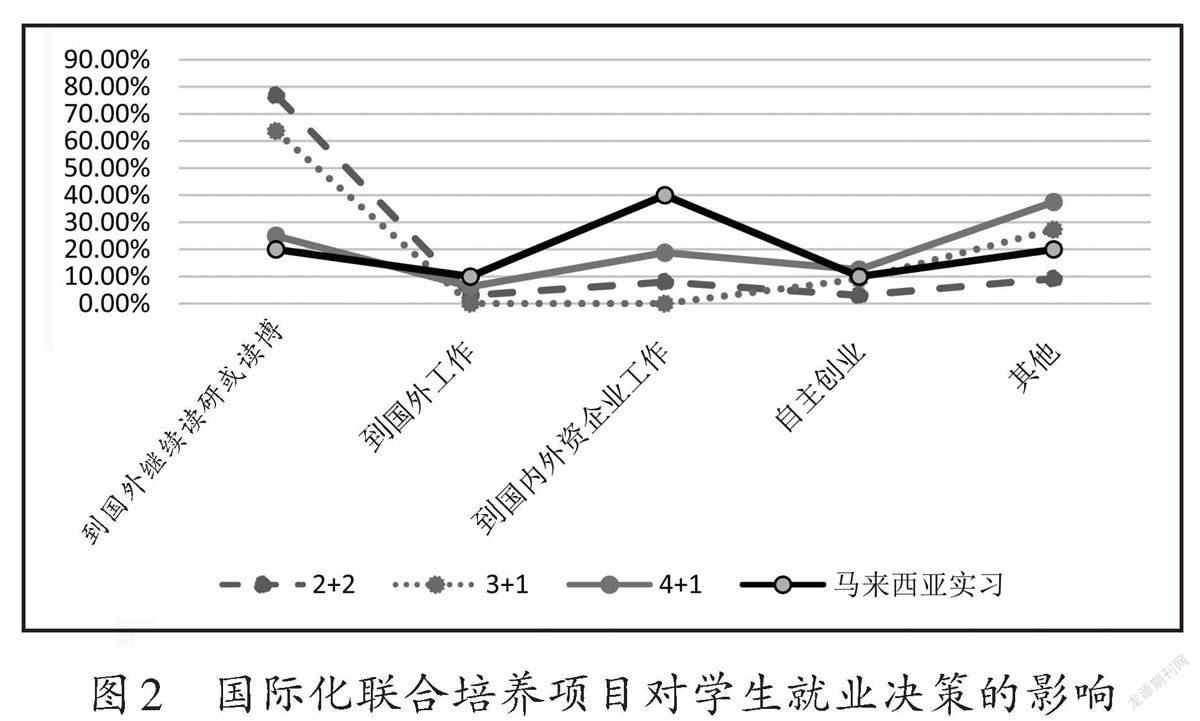

3.国际化联合培养项目对学生就业决策的影响分析

从图2可以看出,参加问卷调查的201名国际化联合培养项目的学生,对未来到国外继续深造、到国内外资企业就业以及自主创业等表现出较强的自主选择性。2+2项目、3+1项目的学生本科毕业后分别有75.00%、65.00%的学生愿意到国外继续进行硕士研究生学业深造,这说明本科阶段的出国留学对学生继续深造产生很大的影响;4+1项目的学生选择到国外继续读博士、到国内外资企业工作以及自主创业的占比分别為25.00%、20.00%、15.00%,这说明学生继续攻读博士学位和就业创业的意愿很强烈;到马来西亚海外实习的学生本科毕业后有20.00%选择继续读研,选择到国内外资企业工作的占比为40.00%。可见,嘉华学院国际化联合培养项目对学生未来的就业决策产生了积极影响。

四、创新型国际化人才培养有效策略

实践表明,学生如能在相对比较小的年龄接受世界一流大学的教育,会对其个人发展具有显著的积极影响[1]。高校国际化人才培养需要加强顶层设计和整体规划。

(一)构建融东西方先进教育理念为一体的人才培养体系

国际化人才要与国际接轨,采用多元化的方式进行培养[2]。高校国际化人才培养需要结合本校的办学特色、区位人才需求及目标定位,其课程设置要注重对学生国际视野、沟通表达能力等国际化能力的培养。课程体系采取4+2+N模式,其中“4”是指培养学生综合素质能力的素质教育四平台,“2”是指包含国内专业课程和国际特色课程的专业课模块,“N”是指国外合作院校1~2年的专业培养。雅思英语教学贯穿出国前的国内培养,制订特色化国际化人才培养方案,培养具有国际视野、国际沟通与交流能力、国际竞争力的学生。比如金融学专业(2+2梅西定向班),制订与新西兰梅西大学一致的人才培养方案,其金融学、国际金融学、公司金融、金融数据分析等课程由梅西大学的专业课教师前来开展全英语授课,国内教师担任助教,沿用与新西兰梅西大学一致的教学大纲、教材与试卷。学生在国内阶段按照国外的授课模式及学习要求进行专业课程的学习,为今后出国留学能尽快适应国外的授课模式奠定基础。嘉华学院通过“外语浸泡”、微留学、雅思英语教学、专业课双语教学、外教全英语教学、合作院校短期授课等项目,实现国内教育资源与国外教育资源的有机融合。从国际化联合培养项目的学生对国内外的授课模式的满意度可以看出,国内环节的授课模式对学生出国留学的顺利开展打好了基础。

(二)基于国际需求、学生主体发展要求创新国际课程

大多数高校在课程建设方面的探索主要集中在大学英语教学方面,即将人才培养方案中的3~5门专业课程建设成国际课程[3],由合作院校的外籍教师和国内教师联合授课,为学生出国后的专业课学习的顺利开展提供帮助。专业课双语教学要从能够帮助学生尽快适应国外专业课的学习环境作为切入点,从教学资料的选择、教学理念的落实、学习方法的引导、学习成绩的评价等方面对不同英语水平的学生进行因材施教。比如会计学、审计学专业,为了使学生能够从国内阶段的专业学习平稳过渡到国外阶段的专业学习,国内阶段的专业课程的占比为27.00%,以过渡型双语教学为主、沉浸式双语教学为辅。其中,由具有多年海外商科留学经验的中方教师主讲的双语课程的占比为67.00%,由合作院校外籍教授主讲的全英文课程的占比为33.00%。中方教师开展双语教学使用的资料是清华大学出版社全英文影印系列教材以及高等教育出版社高顿财经研究院ACCA系列教材。在双语教学资料的选择上,通过对比不同的合作院校课程群组的专业知识点,找出高频知识模块,结合国内授课时间、学生学习能力,选择确定基础知识模块,设计教学过程,由具有海外留学经历、多年双语教学经验的国内教师跟国外合作院校的外籍教师共同编写国内阶段双语教学的教材,不失为一对多模式下有研究推广价值的教材建设模式。

(三)打造高校国际化人才培养平台,加强对学生就业策略的系统规划指导

一是建立国际合作的交流机制。通过与国外高等院校完善合作办学机制,高校互访,境内外教师交流以及共同开发与建设国际课程,聘请国际知名学者开设讲座,为学生了解最前沿的行业动态、吸收前沿的学术成果搭建平台,促进学生跨文化沟通与交流能力以及学习主动性的提升。

二是为学生走出国门创造机会。开设微留学、世界青年领导力论坛、国际名师讲堂等国际交流与合作活动,为学生打开与世界沟通、与国际接轨的大门。嘉华学院通过与联合国人口基金会共同举办“一带一路”青年领导力培训班,先后有3名学生分别参加了联合国经社理事会青年论坛、中非人口发展会议青年论坛、国际人口与发展大会25周年内罗毕峰会等国际活动,有效培养了学生的国际视野、家国情怀、竞争能力和创新精神,增强了学生的社会责任感和社会担当精神。

三是逐步建立比较完善的学生就业指导体系。嘉华学院国际合作与交流处通过定期开展国际文化周、国际化就业指导、硕士研究生申请指导、官方雅思培训机构入驻学校、跨国公司面试技巧培训、国外留学生短期交流等一系列精细化指导与专业服务,增强学生的就业竞争力。

(四)国际化人才培养需要应对“互联网+教育”的新挑战

在互联网技术与教育教学深度融合的背景下,学生获得海外学习体验的方式和渠道发生了改变,因此其海外学习形式与相应的管理体制机制需要进行一系列的调整和创新。但线上学习无法充分发挥校园文化和校风学风对学生成长成才的熏陶与促进作用。因此,学校需对未来的人才培养模式作出合理规划。

五、结束语

嘉华学院以“如何提升学生就业竞争力”为问题导向,在9年的改革与实践中逐步形成了“1个定位、2个特色(2个目标)、3项工作、4个平台、5个维度”的创新型国际化人才培养模式。嘉华学院今后将进一步探索国际化人才培养模式的创新举措,为北京及区域经济发展贡献力量。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 李硕豪.“拔尖計划”毕业生去哪里了?:基于 2013—2017届“拔尖计划”全部毕业生去向的统计分析[J].国家教育行政学院学报,2018(10):72-80.

[2] 吴璇,张国锦.美国高校国际化人才培养对我国国际学生培养的启示[J].文化创新比较研究,2019(17):197-198.

[3] 杨弘,刘宇会,于善波.综合性大学经管类专业柔性人才培养与平台构建研究:基于创新型国家建设的视角[J].黑龙江高教研究,2014(4):109-110.

[收稿时间]2020-08-13

[基金项目]2019年中国民办教育协会课题“一带一路背景下民办本科高校国际化人才培养模式的构建研究”(2019ZMX-gzw020);北京高等教育本科教学改革创新项目“新时代金融学专业国际化人才培养研究与实践”(201913630001);北京高等教育本科教学改革创新项目“一流专业建设背景下会计学专业建设与课程体系改革研究”。

[作者简介]孙雪梅(1980—),女,山东人,硕士,副教授,北京工商大学嘉华学院财务与金融学院教学副院长,研究方向:教育管理、国际会计准则比较、税收理论与实践。通信作者:祁焱华(1982—),男,湖北人,硕士,副教授,北京工商大学嘉华学院校长助理,研究方向:环境设计、教学管理。

sdjzdx202203231615