从数字经济看自由主义的局限性

2022-03-21王滢波

王滢波

一、问题的提出

自由主义经济学认为,只要产权清晰,市场就会自发达成最优均衡,1Ronald Coarse, The Nature of the Firm, Economica, Blackwell Publishing, pp. 386-405.但现实显然并非如此。

从经济层面来看,自由主义经济学认为,在市场的作用下,经济会自发达成均衡,形成均衡价格、均衡产出和竞争均衡。但现实恰恰相反,市场持续走向分化,特别是在数字经济中更为明显,强者恒强和赢者通吃的马太效应日益明显,诸如苹果、微软、谷歌、亚马逊、阿里巴巴、腾讯、脸书等数字经济龙头企业对市场的垄断日甚一日,而自由主义经济学所谓的市场均衡却完全看不到,既没有均衡价格,也没有竞争均衡。

从收入方面来看,自由主义经济学认为市场具有涓流效应,最终经济发展会平等地惠及每个人,贫富差距会随着经济的发展而缩小,也就是所谓的库兹涅夫倒U型曲线。但事实上,贫富差距不仅没有缩小,而是在持续扩大。随着经济的持续增长,所有人的财富和收入都在增长,但这种增长是不均衡的,财富在加速集中,而非相反。

从政治上来看,自由主义经济学所理想的完美社会并没有出现,而是呈现出越来越撕裂的现实。后发国家和先发国家的优势不但没有缩小,反而持续扩大,后发国家凭借自由贸易实现赶超的可能性越来越低。产业政策成为各国的普遍选择,贸易摩擦愈演愈烈。同时,巨大的贫富差距加剧了社会矛盾,使得反全球化、反自由主义的呼声日益高涨,贸易保护主义、本国至上主义甚嚣尘上。

面对层出不穷的各种问题,将市场视为万能解药的传统自由主义经济均衡理论显得异常苍白和无力。如何解决这些难题?崇尚市场经济的自由主义还是历史的终结1[美]弗兰西斯·福山:《历史的终结》,远方出版社,1998年,第3页。吗?这正是本文要研究的问题。

二、收益递增的证据

收益递减是自由主义经济学的基本前提之一。只有在收益递减的基础上,市场才能最终稳定在均衡价格之上,市场份额也保持稳定,资源配置实现最优化目标。也只有在收益递减的基础上,才能计算出厂商的最优供给函数和消费者基于收入的最优需求曲线,从而构建自由主义经济学的宏伟大厦。基于收益递减的自由主义经济学认为,经济发展会自然而然地在各个经济体内部传播,最终使得所有国家、企业和个人都能从中受益,而且受益的程度不会相差太大。这也就是所谓的涓流效应,即经济发展会使所有人利益均沾。收益递减经济学研究的是静止状态下的最优化,即没有技术进步状态下的产出最大化。

相反,收益递增是增长系统的典型特征,即增长带来更多增长,复杂性不断上升,资本无限积累,收入分配呈现强者恒强的马太效应。在收益递增的作用下,一方面经济发展会持续加速,另一方面经济发展的好处不会平等地惠及所有人。随着经济发展的持续加速,在整体生活水平提升的大背景下,国家之间、企业之间和个人之间的收入差距会越拉越大,不会达成最优均衡,市场会进入极化状态。

对于收益递增的实证研究,比较知名的有2Paul M. Romer, Increasing Returns and Long-Run Growth, Journal of Political Economy, vol. 94, no. 5, Oct., 1986, p.1023, p.1025.01Paul M. Romer, Increasing Returns and Long-Run Growth, Journal of Political Economy, vol. 94, no. 5, Oct., 1986, p.1023, p.1025.8年诺贝尔经济学奖得主保罗·罗默(Paul M. Romer)和以《21世纪资本论》而声名鹊起的托马斯·皮凯蒂(Thomas Piketty),他们分别从国家和个人的角度证明了收益递增的存在。

(一)来自保罗·罗默的证据:国家层面的收益递增

罗默在其著名的论文《收益递增与长期增长》中,对国家之间强者恒强的数据进行了实证分析。罗默首先考虑了人均GDP的增长率。他把国家划分为领先者和其他两类。领先者指的是具有最高生产率的国家。领先者处于科技前沿,因经济增长而收益,而其他国家的增长则或多或少地受到知识不足的影响。罗默采用人均每小时GDP来度量生产率,最终确定了1700年以来的三个领导国家,分别是荷兰、英国和美国。表1列出了这三个国家在其作为领导者期间的生产率增速。

表1. 领导国家的生产率增速1 Paul M. Romer, Increasing Returns and Long-Run Growth, Journal of Political Economy, vol. 94, no. 5, Oct., 1986, p.1023, p.1025.

罗默用接近三个世纪的数据进行比对,发现生产率在上升而非下降。生产率的增长速度从荷兰18世纪的接近于零,增长到美国1890—1979年的2.3%。

类似的证据也可以从具体国家的短期数据中获得。表2总结了美国从1800年到1978年5个阶段间的人均GDP增长率。这些数据表明,增长在加速而非减速。

表2. 美国人均GDP增长率2Paul M. Romer, Increasing Returns and Long-Run Growth, Journal of Political Economy, vol. 94, no. 5, Oct., 1986, p.1023, p.1025.

最终罗默得出结论:发达国家和发展中国家之间的差距不是在缩小,而是在扩大;收益不是在递减,而是在递增。

另外一位诺贝尔经济学奖获得者保罗·克鲁格曼(Paul R. Krugman)也认为,收益不是递减,而是递增的,因此市场不是充分竞争的,而是垄断竞争的。收益递增同时以规模经济和正的外部性方式出现。同时,技术具有强大的外部性,会导致产业集聚和区域专业化。克鲁格曼认为,各国的产业集聚具有很强的偶然性,存在强烈的路径依赖。1李小建、李庆春:《克鲁格曼的主要经济地理学观点分析》,《地理科学进展》1999年第18卷第2期。他同时指出,由于制造业存在巨大的外部性,这会导致收益递增,使得强者恒强,发展中国家的制造业很难与具有先发优势的发达国家竞争,从而使得国家之间的差距越拉越大。2P. R. Krugman, Trade, Accumulation and Uneven Development, Journal of Development Economics, vol. 3, 2006.

(二)来自资本市场的证据:企业层面的收益递增

本文采用资本市场的数据来进一步证明收益递增的普遍存在性,以及数字经济对于收益递增的促进作用。我们选取了最近1李小建、李庆春:《克鲁格曼的主要经济地理学观点分析》,《地理科学进展》1999年第18卷第2期。0年美国资本市场上市值最高的排名前500、前10和前5的公司,将其与整体资本市场市值的比例作为指标,看能否得出收益递增导致强者恒强的结论,以及数字经济公司是否导致更明显的收益递增效应。

表3Https://web.archive.org/web/20080828204144/http://specials.ft.com/spdocs/FT3BNS7BW0D.pdf,年度数据截止时间为每年的12月31日。. 不同市值公司的占比变化(2P. R. Krugman, Trade, Accumulation and Uneven Development, Journal of Development Economics, vol. 3, 2006.010—2021)

从2010年到2021年,美国股市的总市值从17.29万亿美元增长到53.37万亿美元,年均复合增速为10.79%。同期,前500强公司的市值从11.93万亿美元增长到42.37万亿美元,年均复合增速为12.21%,500强公司市值占总市值的比例从68.99%提高到79.39%3Https://web.archive.org/web/20080828204144/http://specials.ft.com/spdocs/FT3BNS7BW0D.pdf,年度数据截止时间为每年的12月31日。。前10的美国公司的市值从2.21万亿美元增长到13.70万亿美元,年均复合增速为18.05%。前5的美国公司的市值从1.30万亿美元增长到11.05万亿美元,年均复合增速为21.51%。收益递增导致的马太效应非常明显。

如果我们观察数字经济,那么这种收益递增的效应就更为明显。截至2021年12月31日,美股前十大企业中除了伯克希尔哈撒韦之外,全部都是数字经济企业。苹果、微软、谷歌、亚马逊和特斯拉是全球股市市值最高的5家企业,合计总市值达到了10.11万亿美元,占美股总市值53.30万亿美元的20.7%。

表4. 美股市值十强(2021年)

显然,从资本市场来看,收益递增导致的强者恒强现象无处不在,市场持续极化,而非走向均衡。而且,这种马太效应未来仍会不断加速,这也意味着巨大的投资机会。

(三)来自托马斯·皮凯蒂的证据:个人层面的收益递增

皮凯蒂虽然没有关注收益递增,但其在《21世纪资本论》中也通过实证数据证明,财富正在日益向少数人手中集中,贫富差距正在加大;收益递减导致的涓流效应并未出现,而是呈现出收益递增导致的马太效应。这也充分验证了企业和国家层面的收益递增效应。

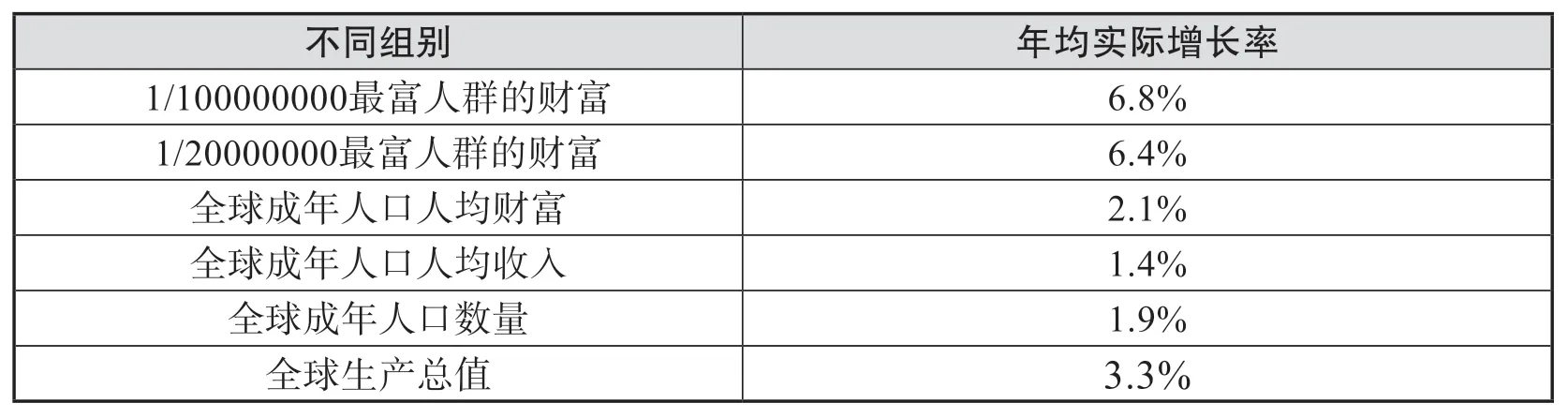

表5. 全球财富在不同人群的增长(1987—2013) 1[法]托马斯·皮凯蒂:《21世纪资本论》,巴曙松等译,中信出版社,2014年,第442页。

皮凯蒂统计了全球人口中固定比例人口的财富变动状况。他假定全球成年人中的1/20000000为最富有人口,从20世纪80年代到21世纪初,这部分人口数量大约从150人增长到225人,其平均财富从1987年的15亿美元增长到2013年的150亿美元,经通胀调整后的平均增速为6.4%。如果考虑全球1/100000000的最富有人群,从20世纪80年代的30人增长到21世纪头10年的45人,其平均财富从30亿美元增长到了350亿美元,经通胀调整后的平均增速为6.8%。1[法]托马斯·皮凯蒂:《21世纪资本论》,巴曙松等译,中信出版社,2014年,第442页。同期,全球成年人口的人均财富增速只有2.1%。显然,随着经济的持续增长,所有人的财富和收入都在增长,但这种增长是不均衡的,呈现出显著的正反馈或收益递增现象。同样是100元的财富,经过20多年的发展,即从1987年到2013年,普通人的财富只有171.6元,而巨富人群的收入达到553元,是普通人财富的三倍多。

皮凯蒂认为财富悬殊是因为资本利得超过劳动所得,但其实并非如此。如果资本利得超过劳动所得,那么可以想象资本之间的竞争会更加激烈,从而降低资本的回报率。因此,全球财富的分化本质上还是源于收益递增带来的马太效应,特别是技术进步导致的杠杆效应。

除了皮凯蒂以外,格里高利·克拉克(Gregory Clark)对人均收入的历史进行了研究,也发现了同样的走势。克拉克将世界范围内有史以来的人均收入历史划分为三个阶段,第一阶段从公元前1000年到公元1900年,持续了近3000年,这一阶段增长非常缓慢,被称为“马尔萨斯陷阱”;第二阶段为工业革命阶段,持续了近100年,这一时期社会财富大量增长,人均收入迅速提高;第三阶段称为大分流阶段,大约是1950年至今,这一时期社会开始严重分化,一部分国家的收入开始爆发性增长,其他国家的收入则停滞不前,甚至缓慢下降。2Gregory Clark, A Farewell to Alms: A Brief Economic History of the World, http://101.96.10.64/faculty.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/papers/FTA2006-1.pdf.

三、经济的基本规律是收益递减还是收益递增?

事实和数据已经证明,随着技术的进步和经济的发展,无论是国家、企业和个人都呈现出显著的收益递增趋势。保罗·罗默证明了,领先国家和后发国家之间的差距在持续扩大,而非缩小;皮凯蒂证明了人类的贫富差距在不断加大;美国资本市场的数据也表明,头部企业和其他企业之间的差距也在不断加大。显然,收益递增已经成为不可否认的现实,收益递减导致的竞争均衡和涓流效应却了无踪迹。那么为什么现在主流的经济学会选择收益递减作为自己的理论基础?对此,我们必须回到现代经济学的起源来分析这一问题。

(一)收益递减是自由主义的基石

古典自由主义源自斯密“看不见的手”理论,成熟于马歇尔基于收益递减的均衡范式。自由主义认为市场可以自动实现最优的资产配置,反对政府干预,主张自由放任的市场经济和全面的私有化。20世纪30年代的全球大萧条宣告了古典自由主义的终结,主张政府干预的凯恩斯主义成为主流经济学形态。凯恩斯认为,工资刚性和非理性预期导致消费和投资不足,同时消费和投资不足进一步恶化非理性预期,从而导致经济出现向下的正反馈循环,不会像古典经济学所指出的那样会自发回到均衡状态。在这种情况下,由于非理性预期导致消费和投资持续下降,货币政策会陷入流动性陷阱。为了克服投资和消费的螺旋式下降,政府需要扩张财政投资,通过乘法效应,使得经济重回扩张路径。

但是,随着20世纪70年代“滞涨”的出现,凯恩斯主义也受到了广泛的质疑。1Thomas Palley, From Keynesianism to Neoliberalism: Shifting Paradigms in Economics, Foreign Policy in Focus, Mar. 2017, p. 35.在这种情况下,经济学的自由主义传统再度抬头,新自由主义应运而生。新自由主义包括货币主义、奥地利学派、理性预期学派等多个经济学流派。相较于古典自由主义,新自由主义换汤不换药,依然基于马歇尔均衡范式,但引入了科斯定理,认为只要产权明晰,市场就是最有效的资源配置工具,因此新自由主义主张放弃凯恩斯主义提出的政府对于经济的干预,通过产权的私有化,特别是国有企业的私有化来明晰产权,从而实现基于收益递减的最优化。新自由主义的发展随着20世纪90年代“华盛顿共识”的出现达到了高潮,也标志着新自由主义经济发展模型的正式确立。

新自由主义的理论基础依然是基于收益递减的马歇尔均衡,因为只有收益递减才能实现新自由主义追求的所谓市场最优均衡。正如张五常指出的那样,“经济学中有两个基本原理,对这两个原理的掌握和理解程度能反映一个经济学者的水平。其一是约束条件下的极大化;其二是在一般情况下需求曲线斜率为负。也许有人认为规模效益递减也是一个原理,但是,我认为在一般情况下,当你牵涉到实际问题时谈到产品需求或要素需求已经足够。换句话说,在实际运用中没有必要把后两个原理分开,它们讲的其实是同一个问题。”2张五常:《1小时总结,我40年来学到的经济学精髓》,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1589191900436300655&wfr=spider&for=pc。自由主义经济学研究的是约束条件下的最优化问题,收益递减是一种负反馈,它导致市场最终收敛于均衡价格。它是一种最优化的静态稳定。在这一均衡价格上,资源实现最优配置。如果收益递增,那么显然就无法收敛,从而无法求得最优解。所以,张五常指出,所有的经济学研究都不能违背这两个基本原理,否则自由主义经济学就会自相矛盾,市场经济的最优化也就不再成立了。

自由主义经济学借鉴了物理学的研究方法,将经济系统视为简单的物理系统,试图在收益递减的基础上构建一般均衡模型,这就使得收益递减成为自由主义经济理论的基石和核心。

(二)技术中立和实物资源的稀缺性是收益递减的前提

收益递减也称为报酬递减,一般指的是相对于某些固定要素,可变要素的投入产出的增加值会在达到一定的峰值后逐步下降。威廉·配第(William Petty)将收益递减定义为:“农地的产出最初随着劳动力投入而增加,但达到一定密度后,劳动力的投入不再会增加土地的产出,也就是说,投入的增加不能带来同比例甚至更高的产出,收益呈现不断下降的趋势。”

最初的收益递减来自对于农业的观察,土地的肥力是有限的,随着人力投资的增加,土地的产出一定是边际收益下降的。法国经济学家杜尔哥(A. R. J. Turgot)指出,没有劳动力投入,土地不会有任何产出,第一个劳动力会带来产出的大幅度上升;第二个劳动力带来的产出上升也不是同比例上升,即为原来产出的两倍,而是会远远高于两倍;随着劳动力投入的增加,产出的增加速度会不断下降,最终在达到峰值时,劳动力的投入不会再导致产出有任何的提高。所以,马歇尔说“报酬递减规律适用于各业中为了生活而工作而进行的对土地的使用”。1[英]马歇尔:《经济学原理》,朱志泰、陈良璧译,商务印书馆,1964年,第161、161、286页。马歇尔将报酬递减规律扩展到建筑业、矿业等其他工业,但所有这些行业都脱离不开土地等实物资产对于收益的限制。“在农业中一英亩土地运用一定的资本和劳动,可以提供最高的报酬,超过这点追加资本和劳动报酬就会减少,建筑业亦复如此。”2[英]马歇尔:《经济学原理》,朱志泰、陈良璧译,商务印书馆,1964年,第161、161、286页。马歇尔基于土地和各种资本投入之间的关系,绘制了报酬递减曲线图。马歇尔说,“报酬递减律或报酬递减趋势的叙述可暂时说明如下:用来耕种土地的资本和劳动的增加,一般使所获的农产物数量的增加在比例上是较低的,除非同时发生农业技术的改良。”3[英]马歇尔:《经济学原理》,朱志泰、陈良璧译,商务印书馆,1964年,第161、161、286页。

显然,收益递减主要源自对于技术进步缓慢的传统产业的观察,其成立具有两个前提,一是技术中性,二是实物资源对于增长的限制。在这两个前提下,增长显然是有极限的,收益肯定是递减的。在技术进步较为缓慢的传统行业,默认技术中性是可以接受的。

(三)技术进步使得收益递减的前提不再成立

随着技术的飞速进步,特别是数字经济的诞生,收益递减的两个前提条件都不再成立,首先,技术进步持续加速,技术已经成为增长的核心动力,很难再将技术视为外部因素;其次,技术进步打破了实物资产对于收益的限制,实物资产带来的收益在数字经济公司中的占比越来越低,这也意味着收益从递减转向递增。

1.技术进步打破了实物资源对于经济增长的限制

经济是一个信息处理系统,经济增长表现为信息处理能力的提高,而技术在信息处理方面的增长几乎是没有极限的。事实上,经济学家很早就关注到了这一问题。1964年,包括诺贝尔经济学奖获得者冈拿缪尔达尔(Gunnar Mydral)在内的由26名专家组成的委员会(Ad Hoc Committee)向美国总统提交了一份名为《三重革命》的报告,其中指出随着计算机和自动化技术的发展,产业革命正在以前所未有的速度发展,产能的天花板已经不复存在,物质极大富裕的时代正在到来。这意味着制约收益递增的因素正在消失,经济正在加速发展。4蔡昉:《经济学如何迎接新技术革命》,《劳动经济研究》2019年第2期。

随着技术进步的加速,实物资产在整体收益中的占比越来越低,对于整体的收益约束几乎消失殆尽。实物资产占比越低,技术收益占比越高的公司收益递增就越明显。

以谷歌为例,其收入几乎全部来源于技术创新,几乎不受土地等自然资源的限制。2004年,谷歌的营收为32亿美元,2021年已经增长到2576亿美元,17年增长了80多倍。就收入来源而言,谷歌主要有4个方面:广告、数字内容、企业云服务和硬件,其中广告占据最大份额,约为70%。

显然,技术是谷歌最重要的收入来源,土地等实物资产在其收入中的占比几乎为零,对其收益几乎没有任何限制,这就使得谷歌能够通过技术的不断迭代,实现收益的持续递增,最终形成对市场的绝对垄断。

2.边际成本趋近为零,边际收益递增导致赢者通吃

传统经济对应于以农产品和大宗工业品为主的实物经济。实物具有不可再生性和刚性成本,其生产成本会随着竞争的加剧而上升。数字经济则具有完全不同的属性,数字产品可以无限复制,边际成本趋向为零。一个软件或者一项技术一个人使用和100万人使用对于成本几乎没有任何影响。我们可以看到,诸如脸书、谷歌、亚马逊、阿里巴巴、腾讯等公司,一旦软件开发完毕,多一个人使用对于其运营成本的影响几乎微乎其微,边际成本趋向为零。

我们仍以谷歌为例。自成立以来,谷歌已经由一个单一的信息搜索公司成长为枝繁叶茂的参天大树。诸如Android、Chrome、Gmail、Google Maps、Google Play、Search,和YouTube等谷歌的核心产品每个都拥有10亿以上的月度活跃用户。截至2022年2月17日,谷歌的市值达到1.82万亿美元,较2004年上市时增长了80多倍,在全球股市中其市值仅次于苹果和微软,排名全球第三,也是历史上市值最高的三只股票之一。谷歌的发展深刻诠释了数字经济的内涵,即边际成本趋近零,边际收益随网络规模的扩大递增。也就是说,网络规模越大,用户黏性越高,数据量越大,算法越精确,对用户的吸引力越高,外部性越强,收益越高,就有更多研发投入,并将创新扩展到其他领域。谷歌目前在全球搜索领域和移动互联网操作系统领域都是当之无愧的行业霸主。

谷歌的利润增速远远高于营收增速,反映出收益递增,即边际成本的下降和边际收益的上升。2004—2021年,谷歌营收的年复合平均增速为33.32%,而利润增速高达为43.7%。考虑到谷歌在技术创新领域的巨额投入,例如2017年的利润为126亿美元,但研发投入高达166亿美元。研发投入远远高于利润。如果将研发投入计入利润中,那么谷歌的实际利润增幅可以达到营收的两倍,可以更加充分地反映出规模越大、成本越低、收益越高的规律。由于正反馈效应导致谷歌的搜索成本不断降低,搜索算法越来越精确,用户黏性越来越强,所以谷歌在全球搜索市场中的地位不断加强,占据了全球搜索市场90%以上的市场份额。“老二必须死”是正反馈的必然结果。

从谷歌的发展,我们可以清楚地看出技术进步导致的收益递增是如何一步步自我反馈和加强并最终导致赢者通吃的。由于边际成本趋近零,边际收益随数据和网络的规模扩大不断上升,使得企业获得越来越高的竞争壁垒,从而刺激进一步的技术进步,最终技术越来越强,规模越来越大,成本越来越低,收益越来越高,实现对市场的绝对垄断,而这些显然是马歇尔均衡范式所无法解释的。

(四)收益递减只是技术中性前提下的一种假设,收益递增才是最基本的经济规律

显然,数字经济条件下,收益呈现出显著的递增而非递减,但是如果我们承认数字经济是收益递增,而传统经济是收益递减的,那么毫无疑问经济学就将陷入混乱。收益递减和递增的边界在哪里?传统经济和数字经济能够做到泾渭分明吗?这些问题显然都无法回答。

事实上,收益递减只是技术中性前提下的一种假设,而非现实,它对应于技术进步缓慢,收益严重依赖自然资源的农业和工业时代。在技术进步一日千里的数字时代,这一假设就再也不成立了,经济就呈现出显著的收益递增性。收益递增才是经济发展的基本规律。

分工和技术进步导致的收益递增是如此明显,以至于古典自由经济学的鼻祖斯密和马歇尔都无法对此视而不见。斯密早就观察到了分工和技术进步会导致收益递增。斯密在《国富论》中提出了两种不同的理论思路:一种是基于渔业观察所得到的收益递减之上的经济均衡理论,即所谓的“看不见的手”,市场会自发达成均衡;另一种则是基于分工会导致收益递增的经济进化理论。斯密认为,分工会导致收益递增。斯密的报酬递增理论体现在两个层次:其一是微观层次的劳动分工。“劳动生产力上最大的增进,以及运用劳动时所表现的更大的熟练、技巧和判断力,似乎都是分工的结果。”其中技术变迁以分工加速知识积累的形成,成为报酬递增永不枯竭的源泉。其二是宏观层次的分工因果累积。分工既是经济进步的原因又是其结果,这个因果累积的过程体现出的就是报酬递增机制。斯密认为,分工源于技术进步,因此将技术进步视为收益递增的源泉。斯密认为的技术进步包括“生产实践改进的过程,来自经验积累或协作效应的提高、更好的生产方法,技能培训以及机器的采用”。1[英]亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》,郭大力、王亚男译,商务印书馆,1982年,第78页。技术进步导致分工加速,知识不断积累,是收益递增的源泉。斯密谈及的分工累积以及以知识积累体现的技术变迁都属于动态范畴,意味着既有的优势会不断累加,最终必然会导致垄断的出现,其与静态的竞争均衡是不相容的。斯密对于收益递减的描述主要来自对农业的观察,而对于已经出现分工和技术进步的工业经济,斯密的观察是收益递增而非收益递减,但斯密本人似乎并未意识到这两者之间的矛盾。

马歇尔面对这种矛盾,选择完全忽视斯密的分工理论,而只接受斯密的市场有效性理论。为了解释与其理论不符的因为分工和技术进步而导致的收益递增现象,马歇尔将经济区分为内部经济和外部经济。内部经济会因为自然的限制,也就是土地等实物资产的限制,呈现出收益递减的趋势;但是外部经济则呈现出收益递增的趋势。

马歇尔举了一个例子,“一个能干的人,也许由于突然好运气的帮助,在他的行业中打下了稳固的基础,他辛勤地工作,而生活则很节俭,他自己的资本就很快增大,而使他能够借入较多资本的信用增大得更快;他所罗致的下属都有超过普通人的热忱和能力;因为他的营业扩大了,他们的地位也与他一同提高,……他的营业的增加也带来了专门的机器和各种设备的类似的经济;很快地采用每种改良的制造方法,而且使它成为进一步改善的基础;成功带来了信用,信用又带来了成功;……只要营业上不可避免的风险不会使他遭到特别的损失,上述的情况就会继续下去;如果这种情况能维持100年的话,则他和其他一两个像他这样的人,就可瓜分他所经营的那个工业部门的全部营业了。”马歇尔认为收益递增源于外部经济,一方面是因为整体行业的发展使得代表性企业从中受益,规模越来越大;另外一方面是因为行业的发展具有外部性,可以帮助企业以更少的成本来制造货物。2[英]马歇尔:《经济学原理》,朱志泰、陈良璧译,商务印书馆,1964年,第118页。

因此马歇尔概括地说,“自然在生产上所起的作用表现出报酬递减的倾向,而人类所起的作用,则表现出报酬递增的倾向。报酬递增3原文为“报酬递减”,疑为编校错误。——作者注的规律可说明如下:劳动和资本的增加,一般导致组织的改进,而组织的改进增大劳动和资本的使用效率。”1[英]马歇尔:《经济学原理》,朱志泰、陈良璧译,商务印书馆,1964年,第118页。

马歇尔完全忽略了斯密关于分工会带来经济增长的理论贡献,将其归类于“外部经济”,同时基于土地等不可再生资源对于增长的约束构建了一个均衡的静态模型。自此,斯密所提出的分工会导致收益递增的理论被束之高阁,均衡理论开始登堂入室。然而自由主义经济学是没有增长的经济学。斯密指出,分工是经济增长的前提,但会导致收益递增。为了确保收益递减,经济增长的理论就这样被弃之如敝履了。按照自由主义经济学的理论,市场可以完美地解决一切问题,那么经济学家就只剩下一个任务,就是证明和接受市场的有效性。科斯提出了外部性导致的市场失灵,但却指出错不在市场,而在于产权的不明晰。只要产权明晰,市场仍然可以实现最优的资源配置。凯恩斯事实上创造了一种新的经济学理论,他认为市场并不会自发实现均衡,但是他仍然关注的是在技术不变的情况下避免因为预期变动导致生产的大起大落,依然没有关注最核心的经济增长问题以及与之相关联的垄断问题。同时,凯恩斯并未否认市场长期的均衡性,他只是认为,长期太长了,“从长期来看,我们都会死的。”

直到技术的发展使得收益递增已经无处不在、再也遮掩不住的时候,经济学家才开始重新回到斯密的分工会导致收益递增和经济增长的传统。保罗·罗默用数据证明,收益递增并不是偶然的现象,而是经济的基本规律,发达国家和发展中国家的差距不是在缩小,而是在扩大。但是,罗默没有敢于质疑马歇尔的均衡理论,为了使模型收敛,罗默借鉴了马歇尔的内部经济收益递减和外部经济收益递增的理论。他在1986年的论文中假定技术的内部(私人)收益率递减,而外部(社会)收益率递增,经济是完全竞争的,从而人为构建了一个均衡条件,以求得经济增长的最优解。但随后,罗默推翻了自己的结论,开始重回被马歇尔放弃的斯密的分工理论,认为分工所导致的专业化是收益递增的原因,也是经济增长的核心动力。收益递增会导致垄断,完全的自由竞争市场是不存在的。罗默开始在垄断竞争的均衡上重建他的增长模型。罗默虽然接受了斯密关于分工会导致收益递增和垄断竞争的理论,但仍然只是假定中间产品市场和知识市场存在垄断竞争,而假定终端产品市场为完全竞争,这显然是为了使模型收敛而做的完全不符合现实的假设,也极大影响了其模型的解释力。显然,罗默的局限性在于他虽然推翻了收益递减的假设,但仍然试图在马歇尔均衡的框架内来解释收益递增,原因正在于马歇尔的均衡理论已经不仅是一种理论,更是一种信仰,与自由资本主义有着千丝万缕的精神和逻辑联系。

技术进步和分工意味着收益递增的开始。随着技术和分工打破了自然的限制,无论内部经济还是外部经济都越来越呈现出收益递增而非收益递减的趋势。经济中存在着两个相反的趋势,一个是资源不可再生性导致的收益递减的趋势,另一个是技术进步和分工所导致的收益递增的趋势。不可再生性意味着增长存在边界,长期而言收益一定递减,技术可以无限复制,意味着经济增长没有天花板,会导致收益递增。

当技术进步缓慢,创新收入不足,收益严重依赖于土地等天然资源时,经济就会呈现出收益递减的趋势,例如传统的农业、建筑业、矿业,这正是马歇尔观察到的现象,然而这只是一种暂时性的假象,因为技术的发展永不停歇。当技术进步突破了自然资源的局限,当土地等实物资源在整体收益中占比越来越低时,收益递减的假象就会逐渐消失,经济就会呈现出普遍收益递增的趋势,这正是当下正在发生的现象。

这也是为什么马歇尔会指出收益递减规律的成立前提是技术外生。西尼尔(1836)在《政治经济学大纲》中也指出“农业生产技术保持不变”是收益递减成立的基本前提条件。他认为,技术进步会导致收益递增,而非递减。收益递减只会在技术不变的情况下发生。

因此,我们可以说,收益递减只是技术进步缓慢下的一种假设,收益递增才是经济学的根本规律和基本现实。

四、收益递增意味着市场不会自发达成最优均衡

收益递增意味着市场具有系统的不稳定性,自发的市场均衡并不存在。马歇尔均衡只是技术中性前提下的一种假设,而非现实,均衡价格和竞争均衡从来不存在。现实世界呈现出创新、发展、赢者通吃和更高维度的创新颠覆等更为复杂的非均衡状态。市场具有两面性,一方面,它是效率的来源;另一方面,也会导致不断加剧的垄断和贫富差距,最终会危及社会稳定,而后发国家如果不依靠强有力的产业政策可能永远无法和发达国家并驾齐驱。

(一)收益递增意味着垄断和增长会同时出现

自由主义的均衡理论对应的是没有利润和没有创新的静态系统,这显然并非现实。真正的经济现实是,因为收益递增的原因,经济增长一定会导致垄断,垄断会产生超额利润,促进研发和创新。这才是增长的根源。市场正是在这种持续的正反馈循环中不断促进经济发展。收益递增对应的是可以持续自我演化的增长系统,是一种动态系统。

分工和技术进步是收益递增的两大来源。当一家公司凭借任何一种优势占据先发地位时,规模的扩大会导致成本的降低,利润上升,从而进一步提高技术壁垒,促进分工细化,加强网络和数据的外部性;如此周而复始,最终凭借更高的效率将所有竞争对手都排挤在外,实现资本的积累,从而促进新技术的进步,带动新一轮的经济增长,直到更高维度的创新出现,实现对旧市场的颠覆。这正是熊彼特所谓的“颠覆性创新”。在这一轮又一轮的收益递增所导致的正反馈和创新颠覆中,经济才能不断增长。从早期的诸如埃克森美孚、通用汽车等工业巨头到脸书、亚马逊、谷歌、阿里巴巴、腾讯、微软等所有数字经济巨头的成长中,我们都能看到这一规律的反复实践。没有垄断,就没有超额利润,也就很难投入巨额资金进行研发。如果我们仔细观察,大部分的创新都来自垄断企业。2020年,波士顿咨询集团(BCG)发布的全球创新能力50强中,苹果、谷歌、亚马逊、微软和特斯拉位居前五位,而这些企业都是垄断企业。苹果占据了全球手机市场50%以上的利润份额,谷歌在全球搜索市场中的占有率高达90%以上,亚马逊、微软和特斯拉也分别在其细分市场上占据绝对的垄断地位。

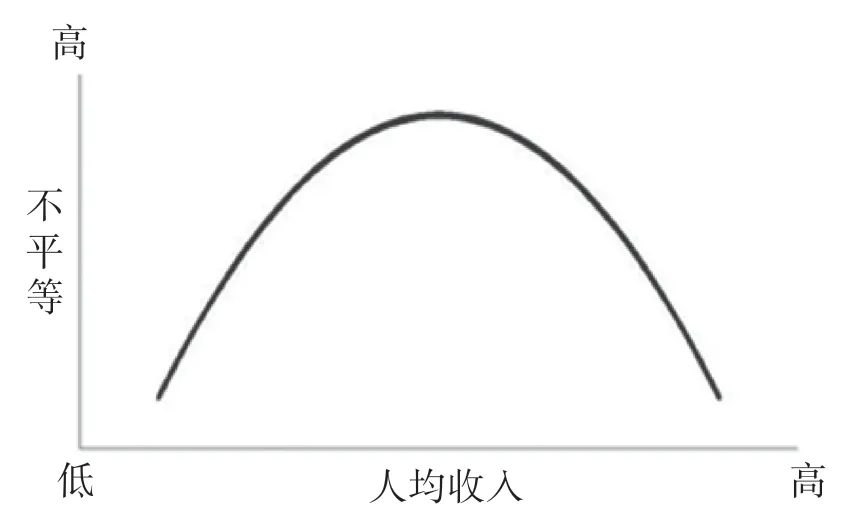

垄断和增长的这种关系也意味着自由市场竞争一定会导致贫富差距持续扩大,而非缩小,这与自由主义经济学理论完全相反。自由主义经济学认为,经济活动具有涓流效应,最终会使所有人受益。弗里德曼指出,经济社会会使每个人都会得到合理的收入,国家的作用是界定产权,而非财富分配。罗伯特·索洛也提出了所谓的“平衡增长路径”,认为经济增长需要所有变量按同速率变动,这样最终会惠及所有人,收入差距不会扩大,而是会缩小。这是新古典经济学的核心观点,关于自由经济主义具有涓流效应的直观呈现是库兹涅茨曲线。

库兹涅茨认为经济增长与收入分配之间呈现一个倒U型曲线的关系,即在经济未充分发展的阶段,收入差距会随着经济的发展而扩大,随后这一差距会保持稳定,并随着经济充分的发展而逐渐缩小。

库兹涅茨发现,在1913—1948年间,美国收入的不平等突然下降,最高收入的10%人群占美国全国总收入的份额从约50%逐步下降到33%附近。1Simon Kuznets, Shares of Upper Income Groups in Income and Savings, National Bureau of Economic Research, 1953, p. 56.库兹涅茨曲线成为证明自由主义的市场经济非常完美的有力证据。

但遗憾的是,更多数据表明,库兹涅茨曲线只是人类贫富差距持续扩大历程中的一个小插曲。全球贫富差距持续扩大的趋势从来没有改变过,而技术进步就是其中重要的因素之一。

技术进步在促进整体经济增长,提高普遍福利的同时,也加剧了收益递增的趋势,使得不平等程度日甚一日。事实上,随着技术的进步,贫富差距一直在稳定地扩大,而非缩小,而其原因正是收益递增。

技术就是杠杆,善用者能获取更大的收益。在收益递增的作用下,技术进步导致贫富差距日益扩大,财富正在日益向少数人手中集中。基于收益递增的市场是有效率的资源配置方式,但未必完美,因为市场竞争会导致强者恒强,资本的无限积累和巨大的贫富差距,最终酿成社会动荡,这也正是马克思和皮凯蒂所观察到的现象。日益扩大的贫富差距一定会导致严重的社会问题。自从资本主义诞生开始,这一问题就如影随形。贫富差距扩大一方面是世界经济发展的动力之源(因为平均主义会导致严重的效率下滑),但另一方面也带来了严重的社会稳定和道德伦理问题,这正是市场经济内在的不稳定和非均衡之处。经济增长会导致垄断,垄断会进一步促进经济增长,但同时也带来显著的社会和政治问题,催生平均主义的诞生,消解自由主义的力量。

图1. 库兹涅茨的倒U型收入分配曲线

(二)收益递增意味着产业政策不可或缺

收益递增意味着经济发展存在着强烈的路径依赖,先发优势变得至关重要。计算机操作系统Windows和Linux不同的发展路径清楚地说明了这一趋势。对于国家而言,则意味着一步落后、步步落后。数字经济加速了技术的迭代和资源聚合的速度,也使得收益递增效应更加突出。目前在数字经济领域,美国一枝独秀,中国则奋起直追,欧洲和日本已经几乎被美国数字经济企业一统天下,且与中美之间的差距越拉越大。在既定的路径上,先发者具有明显的优势。后来者要实现赶超,唯有两条路径:(1)高维度创新,即通过更高维度的创新颠覆现有的市场,实现熊彼特所谓的颠覆性破坏,建立新的增长路径;(2)改变游戏规则,即保护幼稚产业,以国家意志对抗私人企业。

高维度创新意味着在既定规则的前提下,通过提高基础算力,实现更高维度的创新,但创新具有高度的不确定性,因此更多的国家转向改变游戏规则,通过产业政策来实现弯道超车。在这一领域目前最成功的经验来自日本、韩国和中国,即以国家意志扶持企业来应对自由市场中的私营企业,通过不对等竞争,打破既定的产业竞争模式,实现单点突破,再通过创新扩散的形式带动整体经济发展。

在这样的情况下,国家的产业政策对经济发展产生至关重要的作用。很多人认为美国没有产业政策,但事实并非如此。美国只是没有产业政策这种提法,但事实上,美国政府对于科技产业的扶持由来已久。

美国产业政策的源头可以追溯到万尼瓦尔·布什(Vannevar Bush)1945年写给美国总统的报告《科学,永无止境的前沿:战后科学研究计划》,其中建议政府应该积极寻找那些具有潜在军事或商业用途的基础科学和应用科学技术,并为其研究提供资助。这一报告决定了美国政策对待产业政策的基本态度,即产业政策可用于弥补市场失灵,特别是在需要大规模资金、设备和人力的基础技术的研发上,但美国同样奉行市场至上的理念,认为产业政策不能影响市场的公平竞争,所以美国产业政策的内容更多地表现为基础技术的研发、重大发展战略的方向和框架。事实上,美国数字经济之所以能在全球独占鳌头,在很大程度上都得益于美国的一系列极具前瞻性的数字产业政策。以苹果手机为例,几乎其每一项技术都是美国联邦政府投资资助的结果。乔布斯其实是在公共投资产生的科技成果的基础上设计产品。如果没有静态RAM缓存、锂离子电池、信号压缩设备、液晶显示器、微硬盘、微型处理器、多触摸屏、HTTP/HTML、蜂窝技术、互联网,苹果手机不可能如此智能。上述的每一项技术,在其早期阶段,无一不是由公共资金进行巨额投入,由一系列各不相同的公共组织实施研究。

随着中国在数字经济领域的崛起,美国正计划进一步加码制定产业政策。葛来仪(Bonnie S. Glaser)在《中国制造2025和美国产业的未来》一文中指出,美国应推出产业政策,“不能逃避或避免作出有关产业政策的决定”。长期以来,加州一直是美国创新的重要引擎,为苹果和特斯拉等公司提供早期联邦资金,并投资技术和研究,帮助美国公司开创页岩气革命。葛来仪认为,美国应该通过为基础研究和发展提供更多的资金,加大对人才开发、贸易援助的投资。联邦政府应该加强对生物防御、威胁检测网络和分布式电网等一系列“登月计划”项目的财政资助,来支持国内的创新,而不是去征收将由美国公司承担的关税。1Bonnie S. Glaser, Made in China 2025 and the Future of American Industry, https://www.sbc.senate.gov/public/_cache/files/0/9/090fe492-3ed9-4a1a-b6c1-ebdecec39858/1AB7520770B9032F388CC9E94C79321B.glaser-testimony.pdf.美国时任总统特朗普在2019年2月11日签署了《维护美国人工智能领导地位的行政命令》。在2021财年,美国又大幅提高了在人工智能(AI)和量子信息科学领域的研发支出,其中,美国国家科学基金会(NSF)用于AI研究的资金将达到8.5亿美元,能源部科学办公室也将获得1.25亿美元的资金用于人工智能研究,较上年增加近一倍。美国国防部人工智能中心的研究费用将达到2.9亿美元,较上年增加20%。美国国防部高级研究计划局的AI研究经费达到4.59亿美元,农业部也将获得1亿美元的AI研究费用。

显然,随着技术进步的不断加速,既有的优势会持续叠加,国家之间有关数字经济产业政策之间的竞争也将日趋白热化。

(三)收益递增意味着凯恩斯长期停滞理论面临挑战

收益递增意味着增长带来更多增长,技术进步和创新速度不断加快,经济增长呈现持续加速的态势。随着诸如人工智能等技术成为新的生产要素,经济的周期性正在下降,经济长期停滞的风险大大下降。只有在经济停滞、技术进步缓慢的背景下,经济才会呈现明显的周期性。凯恩斯所谓的投资和储蓄的均衡,预期导致消费倾向的下降只适用于没有技术进步的“短期”。凯恩斯经济学的研究目标是在没有技术进步和经济增长的前提下,避免因为预期变动导致信用和产出的大起大落,但对于增长问题似乎从未考虑。凯恩斯对此从不否认,正如其所说,“从长期来看,我们都会死的”,但技术的加速进步已经将其认为的所谓“长期”变为了“短期”。技术进步也已经成为了对抗经济衰退的最重要工具,传统的货币和财政工具更像是在技术停滞状态下为避免因预期波动导致信用波动和经济衰退而打的强心针,短期看似有效,但从来都不是经济增长的根本动力,而只是一种应急措施。随着技术进步加速,经济周期会显著消失,原因在于技术进步的速度超越了预期导致信用波动的幅度。只有当预期超越技术进步的速度时,经济才有可能重新陷入大幅的波动。如果我们观察数字经济最近这几十年的发展,就会发现,随着技术进步的加速,预期波动导致的信用和经济周期似乎突然消失了,整体经济呈现出持续的加速发展势头。

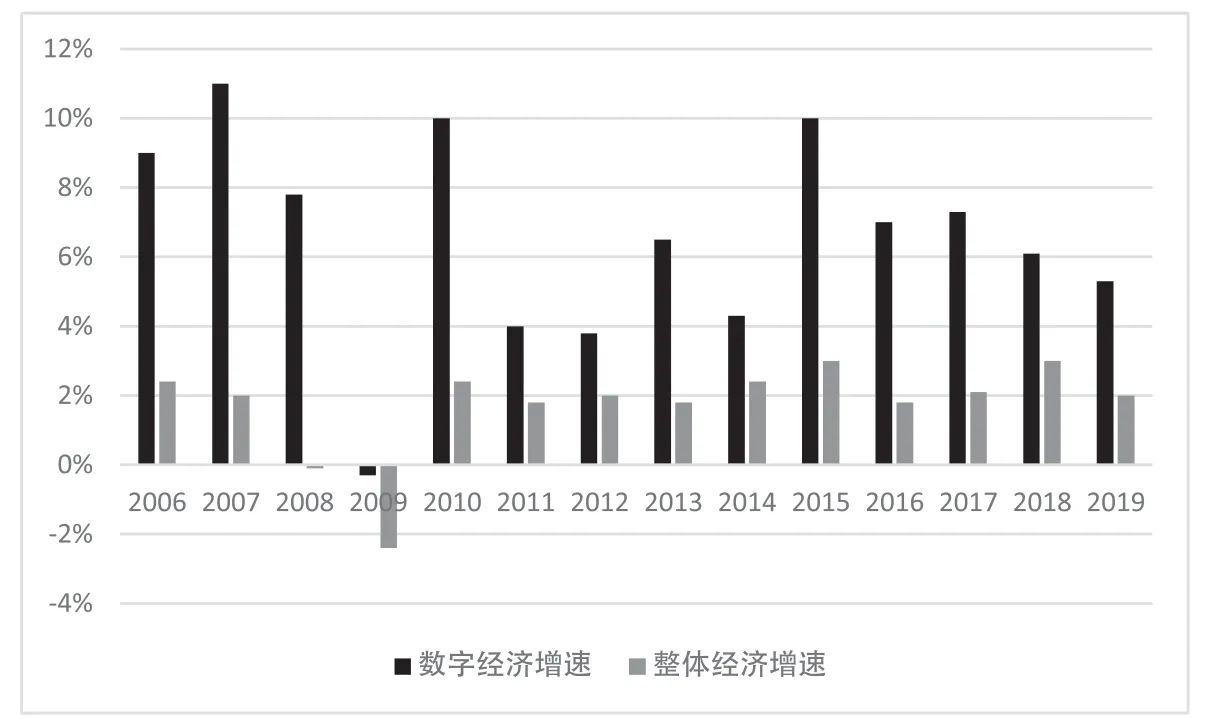

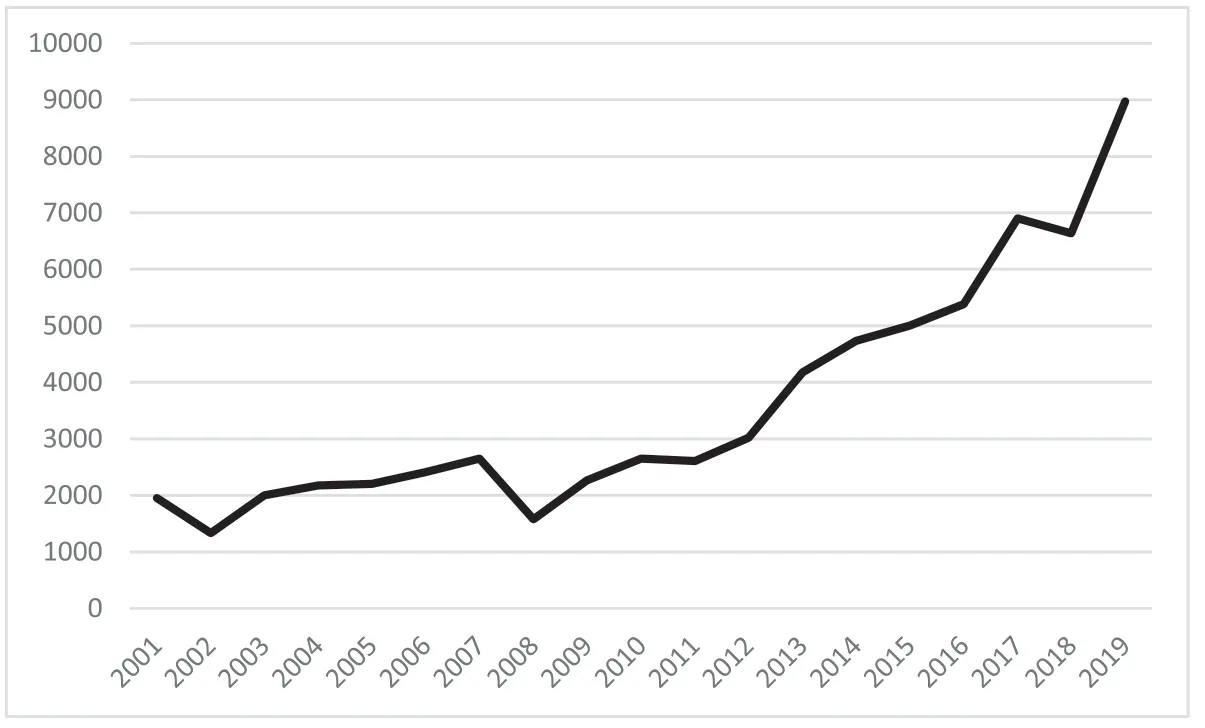

图2. 美国数字经济年度增速与整体经济增速对比(2006—2019)1美国商务部经济分析局,Toward a Digital Economy Satellite Account, https://www.bea.gov/data/special-topics/digital-economy.

以美国为例,从2005年到2019年,技术进步已经成为对抗经济周期的最有效工具。可以作为佐证的是,数字经济在美国经济总量中的份额不断扩大。2005年,数字经济占美国经济总量的7.8%;2019年,数字经济占比达到9.6%。2005—2019年期间,美国数字经济的实际增加值年均增长6.5%,而经济总量的年均增长率为1.8%。

沉迷于凯恩斯理论的多数经济学家都未能预料到美国经济能够从2008年危机中迅速复苏,并持续保持高速增长,或是将其归功于货币政策的量化宽松。事实上,美国能够从次贷危机中迅速复苏,而未像20世纪30年代大萧条那样二次探底,显然更加得益于技术进步加速所创造的大量的利润和投资空间。即使在全球金融危机大规模爆发的2008年,美国数字经济仍然保持着强劲的增长。如果我们观察美国资本市场的走势,这一趋势会更加明显。

从图中我们可以看出,经济周期似乎已经显著消失,整体经济增速呈现出逐步加速的发展态势,非常类似于摩尔定律的走势,而且涨势可能远远未到尽头。

图3. 纳斯达克指数(2001—2019)走势1数据来源:https://www.sec.gov/。

五、结 语

收益递减的前提是技术中性,一旦将技术进步视为内生因素,收益递减就再也不成立了。收益递增才是基本的经济规律。数字经济的出现意味着技术进步持续加速,也使得收益递增从幕后走到台前,成为不可否认的现实。收益递增意味着市场不会走向均衡,而是会持续极化,垄断和贫富差距加大不可避免,原因正在于技术就是最有力的杠杆,但与此同时,市场也是效率的来源,这就意味着政府和市场缺一不可,政府必须在以下几个领域和市场持续维持弹性的互动:

(1)在效率和公平之间进行权衡。市场是效率的来源,但也会导致贫富差距持续扩大,最终会危及社会稳定,因此政府必须承担起调节收入差距的任务。但是,调节手段应具备高度的弹性,能够根据情况及时进行动态调整,因为追逐财富是经济发展的动力,过于公平的环境可能会降低整体经济发展的动力,必须根据情况进行适时调整,而不能固化于僵硬的规则。对于社会公共产品,特别是教育、医疗和房地产等民众的基本需求,也应当在保持基本福利的前提下,进行动态的调整,不可全面市场化或全面管制。

(2)在垄断和反垄断之间进行权衡。收益递增意味着经济发展一定会导致垄断,垄断也是创新和经济发展的核心动力。没有垄断就没有利润、没有创新,但过度的垄断也会抑制创新。因此,把握好其中的尺度,适时进行政策调整至关重要。

(3)在产业政策和自由贸易之间进行权衡。收益递增意味着先发优势会导致严重的路径依赖,因此通过产业政策形成先发优势已经成为各国的核心战略,但同时也导致了严重的贸易摩擦。如何平衡产业政策和市场竞争之间的关系,防止产业政策领域的竞争愈演愈烈,最终导致严重的贸易摩擦是当前各国政府面临的严峻挑战之一。

综上所述,没有一套完美的经济学理论,任何“最优化”的理论或乌托邦式的幻想都包含毁灭自身的力量,最终走向反面。绝对的自由主义会导致绝对的贫富差距,从而孕育出对于极度平均主义的渴望,这正是马克思主义诞生的前提。绝对的平均主义会导致绝对的贫困,触发绝对的自由主义,这正是奥地利学派无政府主义的根源。因此,自由主义经济学家应该放弃对市场的完美幻想。市场是有效率的资源配置方式,但并不完美。市场具有内在的不稳定性,总会造成严重的垄断和贫富差距,原因正在于市场是收益递增,而非递减的。收益递减从来只是技术中性前提下的一种假设,而非现实。收益递增才是经济增长的根源。垄断和增长是同时出现的,没有垄断就没有超额利润,就没有资本积累,也就没有创新和发展。政府的职能边界也不应仅仅限定在明晰产权上。对于后发国家而言,合理的产业政策可能是实现赶超的唯一选择。有效的体制应该充满丰盈的弹性,能够根据不同的情况进行及时和动态的调整。僵化的教条最终会导致体系的全面崩溃,计划经济如是,市场经济亦如是。