“长江文明”缘何与众不同

2022-03-21郭晔旻

□ 郭晔旻

一

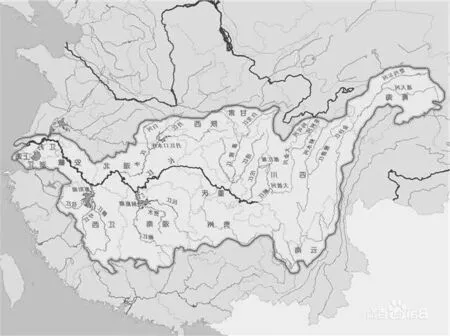

长江为什么会成为古代文明的摇篮呢?首先这当然是因为人类的生活离不开水源,而早期文明赖以存在的定居农业则更甚。人类饮用、农作物的灌溉都需要淡水,而地表上能够源源不断提供淡水的,主要是河流。江河纵横奔腾的流域,因为有了充沛的淡水供应和便利的水运条件而成为文明的发祥地。

按照《长江文明》一书里的说法,长江流域的早期文化有个显著特点,即其“稻作文化”。放眼早期的旧大陆文明,大多是建立在以种植小麦和大麦等谷物的麦作农业基础上的,“包括黄河流域先民也是以种植耐旱的粟为主”,唯独长江流域成为世界稻作农业的摇篮。

究其原因也很简单——种植水稻远比小米耗水,而长江的水量恰好也远比黄河充沛(年径流量是黄河的20 倍)。在浙江的河姆渡遗址里就发现了水稻的谷粒和秆叶,证明中国江南人民种水稻已有七千年历史。而在稍后的上海青浦的崧泽遗址和苏州的草鞋山遗址(均属马家浜文化)里,前者发现的作物是籼稻,后者发现的是粳稻,于是水稻的两大类都有了发现。为了保证水稻种植所需的供水,长江流域的先民还建设了复杂的水利设施。《长江文明》书中就提到,2009—2015年,考古工作者在良渚遗址发现了“由11 条水坝组成的规模宏大的完整外围水利工程,其控制范围达100 平方千米”。这些水坝的测年数据为距今5100~4700年,不仅将中国大型水利遗址的年代几乎提前了一倍,也成为“中国现存最早的大型水利工程,更是世界上最早、规模最大的防洪水坝系统”。

二

与旧大陆的其他文明相比,长江有其独特性。纵观古尼罗河、古两河流域与古印度河的文明,它们虽然辉煌一时,最后却没有传承下去。这是为什么呢?《长江文明》提出了一种看法。“随着文明程度和交通能力的提高,其优越的地理位置给原生文明带来的弊端也逐渐显现,那就是周围落后族群的觊觎”。

但长江流域的情况与它们不太一样。就拿良渚文化来说,大约在4300 年前,它在延续了一千多年后突然消亡。有人根据上古环境科学研究认为,这是一次天灾。大约同一时期发生了一次全球降温事件,导致黄河和长江流域出现了连年大洪水。长江三角洲变成了一片汪洋,大雨进一步引起海侵,人们只能向高处躲避或是逃奔外地,良渚文化的种种设施,顷刻便被摧毁。位于余杭盆地的良渚古城从此销声匿迹。直到战国时期,这一地区才开始重新出现人类生活痕迹。

之后,吸收了四方文化因素的黄河中下游成了文明的中心地带,中华文明终于在中原地区进入了王朝时代。但长江流域的特殊性在于,文明中心虽然一度离去,却在后来的历史中“王者回来”。夏商周以来,中华文明的核心地带长期处于黄河中、下游。但自从唐宋以后,中国的经济文化重心又逐渐由黄河流域南移至长江流域。

为什么会形成这样的差异呢?《长江文明》分析了两个主要原因。其一,就像旧大陆的其他古老文明一样,黄河流域也难免遭遇周边游牧民族的侵袭。外族入侵的巨大压力,迫使汉族士民大规模南迁。其二,在于技术的进步。在原始农业技术条件下,黄河流域的粟作农业依托肥沃疏松的黄土实现了蓬勃发展。反观长江流域,其红壤土质较为紧密,水稻种植所需的平整土地及引水灌溉的劳动量大、技术要求高,故而农业产出长期不及黄河流域。这种局面,直到“铁制农具产生及其后一系列灌溉排水工具的出现、防洪手段和农业生产技术的进步,长江流域的水热优势才逐渐彰显”。中古之后,先有“苏常熟、天下足”,后有“湖广足、天下足”之谓,可见长江流域已成中华文明的最大粮仓。也正是这两个因素汇集一处,才让“长江文明”在世界上显得如此与众不同。