论“珠山八友”与程意亭花鸟瓷板画

2022-03-21叶伟敬

摘要:在粉彩瓷和瓷上浅绛彩日趋衰落之时,以“珠山八友”为代表的文人画家在陶瓷艺术领域进行了改良,掀起了一场陶瓷绘画艺术的革新风潮,实现了中国陶瓷艺术发展史上的又一次艺术变革。本文介绍程意亭先生的生平,对程意亭先生的花鸟瓷板画进行解析,揭示程意亭先生的花鸟瓷板画对当代陶瓷绘画艺术所产生的影响,通过对程意亭先生花鸟瓷板画的研究,指出瓷板画的发展与时代的发展密切相关。

关键词:珠山八友;花鸟瓷板画;文人画

陶瓷的发展史是中华文明史的一个重要组成部分,中国作为世界四大文明古国之一,为人类社会的进步和发展作出了卓越的贡献,而陶瓷的发明更具有特殊的意义。陶瓷的发明,不仅是继四大发明之后的又一重大贡献,更是人类发明史的重要成果之一。早在欧洲人掌握制瓷技术之前,中国就已经制造出很多精美的瓷器,中国是世界上最早应用陶瓷器的国家之一。中国瓷器因具有极高的实用性和艺术性备受世人的推崇。“珠山八友”作为我国现代陶瓷发展史上影响深远的一个艺术流派,其制瓷技艺可以说是中国陶瓷艺术发展史上的一座丰碑。

一、“珠山八友”瓷板画产生背景

(一)“珠山八友”的时代背景

“珠山八友”时名“月圆会”,是在景德镇官窑厂停烧后,民间瓷板画高手组成的一个画家群体。据《景德镇陶瓷馆民国瓷精品》一书主编曹沧源先生称:“1928年,王琦、王大凡、汪野亭、何许人、邓碧珊、程意亭、毕伯涛、刘雨岑八友相约,每月相聚一次,品茗论艺,称为‘珠山八友’之‘月圆会’。或说因当时富商要求一套瓷板画,有八个不同的绘画题材,由各自专长的艺人执笔彩绘,以后人员变动,徐仲南、田鹤仙等先后加入。”因多人绘制的瓷板画作品极其畅销,人见人爱,这些出自“珠山八友”作品,被称为“八友之作”。

“珠山八友”将中国文人画的笔墨技法、艺术风格运用于陶瓷绘画的装饰和表现中,在不失陶瓷工艺特色的基础上,一举改变了以往陶瓷绘画呆板、缺少笔墨变化的艺术风格,强调作品要突出艺术个性和艺术追求,展现中国画用笔、用墨、用色的艺术特征和审美品位。所绘陶瓷山水、花鸟、人物、草虫、鱼藻等题材的作品,诗中有画,画中有诗,以画寄情,以诗言志,掀起了一场陶瓷绘画艺术的改良风潮,实现了中国陶瓷艺术的又一次飞跃。新中国的成立,也为“珠山八友”的后人们提供了前所未有的良好发展空间。

(二)中国画对瓷板画的影响

中国画具有悠久的发展历史,在战国时期以人物和宗教题材为主,笔墨简洁,线条流畅;发展到魏晋南北朝,题材不断扩充,初期的山水画开始出现;隋朝承前启后,展子虔的《游春图》标志着山水画走向成熟;唐、五代,是中国绘画史上的辉煌时期,五代花鸟画从山水画、人物画中脱颖而出,成为一门独立的画科;宋代,各画种全面发展,题材广泛,画派林立,十分繁荣,宋代中期开始出现了以水墨写意为表达方式的文人画,讲究诗、书、画和谐统一,注重用笔用墨的表现技法,成为富有生命力的画派新支;元代绘画直接师法唐、五代,是文人画突飞猛进的时期,书法融入画法,笔墨技法有了新的变化,水墨写意画在前人的基础上有所突破;明朝中晚期,文人画成为时尚;明末清初,以八大山人为代表的遗民画家又发展了文人画;入清之后,受董其昌画论的影响,绘画风气转向摹古;至清朝中后期,“扬州八怪”的出现,彻底打破了这种摹古的风气,主张打破常规、各抒己见。正是受“扬州八怪”的启发,“珠山八友”才坚定地走上了把文人画运用到陶瓷绘画艺术中的道路,为中国陶瓷艺術的发展开拓了新的天地。

瓷板画就是在瓷板上作画,瓷板画有许多特点。第一,瓷板平整、光洁,便于陶艺绘画者把瓷板当纸,运笔自如,充分发挥个人的绘画特色,充分表达瓷板画的审美意境;第二,瓷板画与纸绢画相比,材料的物理和化学性质更稳定,不易潮湿和霉变,只要不撞击便不会损坏,瓷板画的色彩亦能永久保存,不易褪色,便于收藏;第三,瓷板画与纸绢画也有不同之处,一是瓷板光滑、坚硬,在瓷板上作画与在纸绢上作画,技法有许多不同,二是瓷板画要经过烧制,所用颜料也有很多不同。

国画与瓷版画的关系密不可分,在瓷板上绘制国画时,一般把瓷板当作绢或纸来处理,不仅在章法上要注意,在笔墨上也有讲究。“珠山八友”以陶瓷为载体,将瓷板画独特的艺术魅力与中国文人画相结合,开拓了陶瓷文人画的艺术之路,形成了独有的艺术风格。

“珠山八友”的艺术风格,与传统的文人画艺术一脉相承,“珠山八友”的山水、人物、花鸟,都师法于文人画派。作为“陶瓷文人画”的奠基人,“珠山八友”不仅对传统文化兼收并蓄,也为中国陶瓷的发展找到了一条创新之路。在“珠山八友”之前,人们大多认为中国画领先于陶瓷画,把陶瓷画的艺术价值看得低于中古水墨画和文人画。其实,这是一种误区。陶瓷绘画艺术发展到“珠山八友”,大大缩短了和中国水墨画、文人画的差距,甚至可以说,“珠山八友”的陶瓷文人画与前辈、同辈文人画大家的作品相比,有过之而无不及。“珠山八友”凭借勤勉的品质,兼收并蓄的胸襟,开拓、革新的胆略,精美绝伦的艺术造诣,早已得到社会大众的认可。

二、程意亭先生生平及作品特色

(一)程意亭先生生平

程意亭(1895—1948年),原名程体孚,别名甫,艺名“洎山山民”,斋名“佩古”,“珠山八友”瓷板画大师之一,擅长陶瓷粉彩花鸟。江西省乐平县人,祖居乐平县城南门外大码头官路口程家。1911年,程意亭考入江西省立甲种工业窑业学校(原江西窑业学堂)图画科,师从名家张晓耕、潘淘宇学习陶瓷绘画。1914年毕业后,程意亭在九江“普芳居”瓷店从事瓷上绘画。1925年,程意亭举家从九江迁往景德镇,开办瓷店,开始了在瓷都景德镇的艺术生涯,他最早参与了“月圆会”的艺友聚会,是“珠山八友”早期成员之一。1913—1934年,他曾一度赴上海,师从浙派名家程璋习艺。

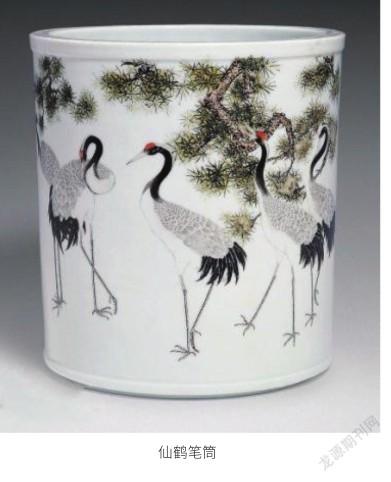

1937—1945年,我国进入全面抗战阶段,“珠山八友”成员为避战火而四散,程意亭返回家乡靠卖画维持生计。程意亭的花鸟画擅长工兼写,多以松鹤、荷塘、水鸟、紫藤、秋菊等为题材,常以瓷板、四方镶器为装饰载体。当地县民众教育馆举办画展筹资,程意亭在半年内便为其绘制中堂100余幅,其中的《百雀图》中堂画,甚至绘有动态各异的一百只麻雀。百余幅画虽然同是花鸟,章法形态却各有千秋,让人不得不惊叹其深厚的绘画功底。

在他众多瓷板画的题款中,几乎均有“拟南沙老人大意”“拟鸳湖老人笔意”“拟鸳湖老人法”“拟廷锡相国大意”“师南沙翁法”“仿鸳湖老人画法”等字样,反映了程先生聪慧好悟、勤学苦练、师古人之心而不师古人之迹的治学精神。

(二)程意亭先生作品特色

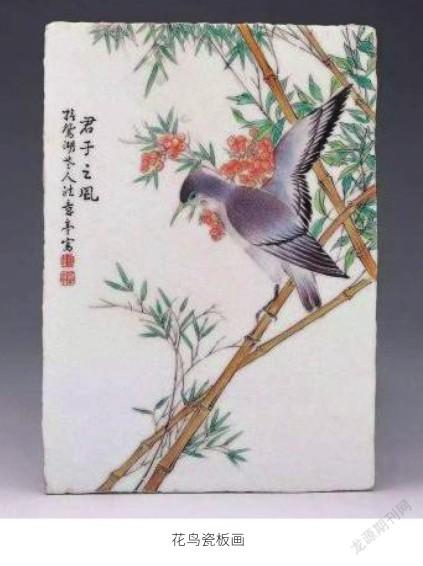

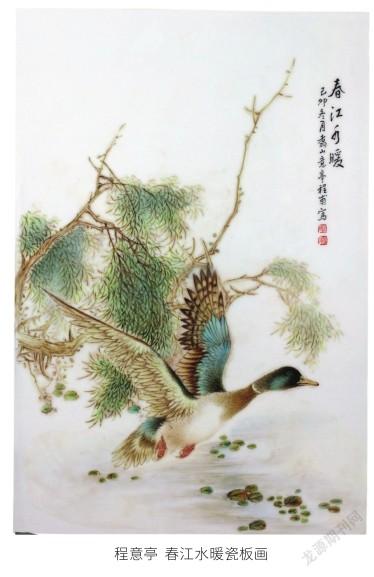

程意亭以小写意笔法作花鸟画,清新靈动,意趣高华,恬淡冲和,风格独具。从程氏花鸟画的笔墨特点来看,主要有以下几个方面。

一是程氏画花鸟多用勾描填色之法,讲究骨法用笔,线条细润劲挺,工整圆润,刚柔相济。特别是以“钉头鼠尾”描法勾勒的花叶,行笔有繁有简,有粗有细;而仿制品的勾勒多落笔随意,收笔飘浮,凝涩枯竭,笔韵含蓄不足,少韧练之气。

二是程氏画鸟惯用工笔丝羽法,在勾勒的基础上,用尖细的枯笔丝羽,再以色罩染,以求鸟的羽毛整体有厚度,工细入微,严谨精致;而模仿品细腻不足,缺少层次,工整者多板实僵硬,用工少者又显单薄,难得丝羽法之要领。

三是程氏画中鸟的头部均较大,但形体却很生动,有人问他是否合适,他说:“一幅花卉翎毛画上的鸟,多半是作为主将出现,头小就不威武,更难传神。”仿品中有的执意将鸟头画大,空有形而无神,生搬硬套,反而使鸟缺少灵性。

三、程意亭先生花鸟瓷板画解析

程意亭先生有着较高的文化艺术素养,作品融诗、书、画、印于一体,具有独特的文化品位。程意亭的陶瓷绘画,既吸收了中国画的传统技法,又在生活中细心观察,在师造化中把工笔与写意融为一体,以质朴、沉郁、苍劲之画风蜚声画坛。程意亭的花鸟画受清代画家蒋廷锡影响,多以松鹤、荷塘、水鸟、震庭、秋菊等为题材,常以瓷板、四方镶器为装饰载体,笔法多兼工带写,用笔飘逸洒脱、工整面腻;赋色清新雅丽、不浮不躁;构图奇中求正、穿插自如,错综而又空灵;形象刻画细腻入微,却又注重动势神态,克服了一般花鸟画媚世艳俗、烦琐臃杂的弊端。

程意亭先生作为“珠山八友”的诸位大师之一,率先将中国文人画和陶瓷绘画相结合,使陶瓷文人画成为一时的艺术主流风格,这种敢于冲破摹古之风、大胆创新、勇于变革的精神,深深地影响了当代陶瓷绘画艺术工作者。

四、结语

陶瓷绘画属于陶瓷的艺术门类之一,“珠山八友”对陶瓷艺术的发展作出了巨大的贡献,不仅继承了前人的陶瓷绘画技法,还与时俱进,融入了当代的艺术创作语言,这正是值得后来者学习的。在陶瓷绘画这一领域,不仅要学会老一辈的制瓷技法,更要推陈出新,为陶瓷绘画艺术脱离传统工匠的瓷绘意识打下良好的基础,为未来的陶瓷绘画艺术找到了正确的发展道路。

作者简介

叶伟敬,1994年生,男,汉族,江西景德镇人,硕士研究生在读,研究方向为陶瓷装饰。

参考文献

[1]熊中富.珠山八友[M].上海:上海文化出版社,2008:125-132.

[2]耿宝昌.珠山八友精品集[M].南昌:江西美术出版社,2017:1-46.

[3]君实.佩古斋主—程意亭[J].陶瓷研究,2007(1):52-53.

[4]彭明瀚.程意亭花鸟画瓷板[J].南方文物,2008(3):172.

3923501908274