东方油画之美

2022-03-21佟其飞吉宇豪

佟其飞 吉宇豪

摘要:在全球化的发展浪潮中,世界艺术也实现了多元文化融合,既推动了不同艺术流派的产生,也推动着传统艺术形式不断创新与发展。油画作为一种历史悠久的艺术类型,在中国拥有漫长的发展历史,中国艺术家在面对油画的发展新机遇时,积极探讨中西油画的融合与创新路径,为中国油画的发展指明了方向,推动着中国油画艺术创作的进步。本文将探讨油画创作中的中西融合元素,为中国油画的创新与发展提供参考。

关键词:东方油畫;西方油画;融合;创新

西方油画历史悠久,形成了各有特色的油画派系,对中国油画的发展有积极的借鉴作用。中国画家受中国传统文化的影响,在汲取西方油画经验的基础上,对中西方的油画元素进行了融合与创新,推动了中国油画事业的发展,为东方油画的发展奠定了良好的基础。

一、中西融合的线型语言

(一)中西油画线型语言的异同

在中国传统绘画艺术中,线条、造型是最主要的表现形式,无论是写意、工笔还是白描,都是以线条勾勒为基础,构成整个画面的基本轮廓,形成画面色彩的主要分界线。除了极少数作品运用了晕染的表现手法之外,中国的传统绘画大多数都具有清晰明确的线条。绘画技巧中的云水法、夹叶法、树法和勾写法等也都是对线条的极致运用。南朝的绘画理论家谢赫曾提出“气韵生动”“骨法用笔”的基本理念,对中国传统绘画中线性语言的应用作了总结[1]。

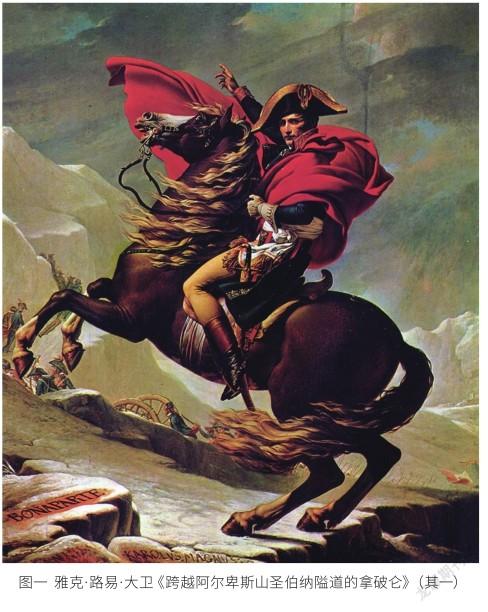

西方绘画与中国绘画不同,要求绘画描述对象和客观真实,注重绘画的科学性和理性思维,强调透视方法的运用,多使用解剖透视理论,因此在西方绘画中线条语言往往从属于画面,并成为光影、明暗等基本元素的辅助,帮助绘画者更真实地展示绘画对象。在西方绘画发展史上,直到印象派出现以后,线条才逐渐成为绘画艺术的主要形式之一,成为绘画家抒发内心情感的重要手段。因此,在西方绘画中,线条往往被遮蔽,典型的例子如图一所示。

(二)中西方油画线型语言的融合与创新

由于中西方在线型语言上创作理念不同,中国绘画更讲究“遗貌取神”,用简单的笔墨对客观事物进行描绘,具有一定的夸张性和概括性,展现画家的基本修养和学识,体现画家的气质,是画家抒发内心感悟的形式。在此基础上,中国画家在学习西方油画艺术思想的同时,融入了中国绘画的线性语言,推动着中国油画艺术的发展。例如方君璧创作的《陈女士》,虽然采用油画的创作形式,但是画面中带有浓厚的中国传统艺术气息。画面中,陈女士坐在檀香旁,梅花下,左手握书,右手捻珠。在塑造人物时,作者使用了西方油画艺术中的写实技法,兼用中国绘画中的白描,通过丰富的线条刻画人物的面部,突出了绘画对象的皮肤质感。作者在处理衣服褶皱时,借助工笔白描的技法,凸显了西方油画艺术强调的质感。这幅画的线条流畅有型,同时又具有写实的油画艺术特色,使画面饱含中西融合的韵味,是中西方油画技法结合的经典作品。

二、中西融合的空间构图

(一)中西绘画空间构图的异同

中西绘画在空间构图上具有不同的表现形式,主要体现在以下四个方面。

首先,采取了不同的观察方法。中国绘画更注重观察中所获得的心理感悟,而西方绘画更注重观察中获得的生理体验[2]。中国绘画强调在有限的画面中突出超越空间与时间的绘画理念,因此在观察上更注重散点透视,很少出现固定的画面视角;而西方绘画则采用科学和理性的观察方法,要求画面呈现出对客观事物的真实反映,通过三维的立体空间构图为观赏者营造欣赏的真实感,因此主要采用焦点透视的方法。

其次,在空间构图的手段上,中国绘画更强调点和线的运用,而西方绘画则强调光影和体面的应用。中国绘画更注重画面的表现性,往往采用不同大小、不同浓淡、不同长短的线条和疏密排列的点、线来表示画面的空间位置与明暗;而西方绘画则注重画面的真实再现,在进行空间构图时,往往通过光线来表现画面的构图,利用明暗对比、体面结合、光影运用创造一个更真实的空间,点与线成为画面的附属,不具备基本的独立性。

再次,在空间构图的扩展性上,中国绘画强调开放式的布局,空间结构具有一定的自由性,通过流动的散点透视方式给予人们更多的想象空间,画面的时空交错,让人们能自由地想象画面之外的内容。西方绘画则大多采用封闭式的空间构图模式,借助科学的建筑学知识和基本的理性逻辑,营造真实的空间构图。这种封闭是相对于中国绘画的开放性而言的,体现了西方绘画更注重稳定的绘画视角、整体画面空间的理性秩序观。

最后,在空间结构的虚实处理上,中西方绘画都强调画面的虚实结合,但在表现形式上又有所不同。在中国绘画中,虚实相互依存,相辅相成,“虚”的地位不言而喻。而在西方绘画中,虚实并不是平等的依存关系,西方绘画更强调“实”的表现,“虚”是“实”的衬托,因此重“实”轻“虚”。中国绘画中虚实相生的理念尤为突出,甚至在许多时候通过留白的处理和独特布局特意突出“虚”,而西方绘画则仅仅将“虚”作为画面远景或次要景物的处理手段,突出“实”的景物,使画面更真实。

(二)中西方油画空间构图的创新与融合

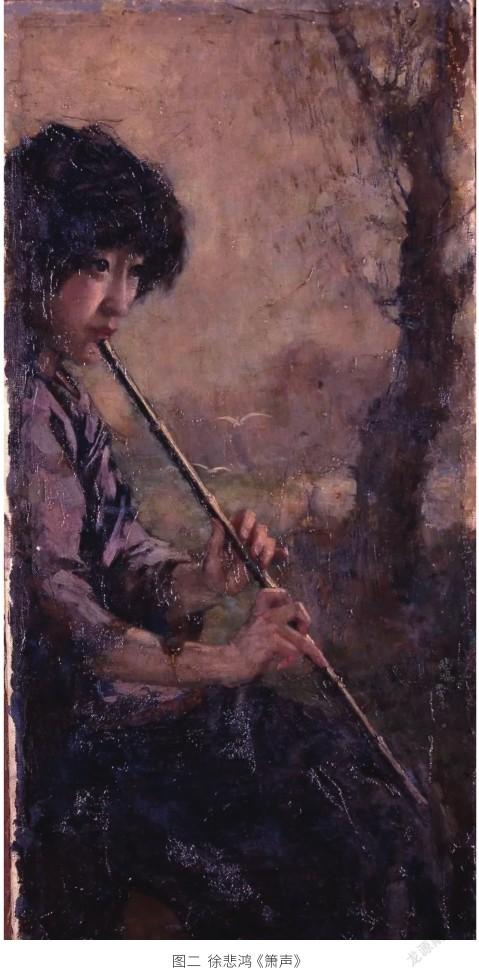

中国油画作品在继承中国绘画空间构图的基础上,融合西方油画的构图技巧,突出写实的基本特点,并融合“意蕴”和“传神”的中国绘画理念,因而更具神韵。历代中国油画创作者都致力于打破东西方油画艺术的界限,在中国油画中融入古典主义油画的表现形式,实现更深层次的文化融合,使中国油画能突破传统油画绘画技巧的束缚,使现实的绘画风格与超越画面的情感意境完美统一,实现中西方油画空间构图的进一步融合与发展。如图二是徐悲鸿著名的油画作品《箫声》,在创作这幅作品时,徐悲鸿借鉴了宋代画家马远、夏圭的空间构图方法,将画幅设计成竖长形的立轴模式,随后将西方的摄影技术融入“一角半边”的空间构图,既对西方古典主义油画的构图形式作了突破,又融合了中国油画的意境,使油画的构图美感更为突出。在创作这幅作品时,徐悲鸿并没有完全展现人物形象,而是仅截取人物侧面的二分之一,突出少女的头部和手部,使少女的双臂和背景中的树枝形成强烈的明暗对比,画面的下半部分则选择了中国绘画中的写意处理手法,用大面积的黑色与背景的浅黄色进行对比,并配上写意风格的树枝,虚实表现更为突出。中国传统绘画中黑白空间结构的设计,让整幅油画的意境表现更明显。在局部细节上,徐悲鸿则采用西方油画中传统的三角形构图,人物的手臂和长箫形成一个稳固的三角形结构,树干与背景又形成了一个倒三角形,使画面更和谐。在这幅画中,徐悲鸿既吸收了西方油画的写实构图,又融合中国绘画的构图技巧,使画面更具张力,无声胜有声,画面构图严谨稳定,又给予观者想象的空间,充分体现了中西方油画意境的融合。

三、中西融合的色彩语言

(一)中西绘画色彩语言的异同

中国绘画在长期发展中形成了独特的色彩语言和用色方式。国画被称为“丹青”,“丹”与“青”并不单纯指水墨的颜色。中国画在用色上有“色”与“墨”两种理念,由此形成了不同的色彩,如水墨、金碧、青绿、浅绛等[3]。中国绘画在用色方面具有更强的主观性和明显的意象性,往往在处理绘画对象的色彩时,加入创作者自身的感悟和理解,强调绘画对象的色彩共性,并且具有高度的概括性和抽象性,对欣赏者产生一定的心理作用。“用墨”同样是中国传统绘画的重要技巧,强调色墨相辅相成的基本理念。不同的墨色质料和不同的浓淡程度会根据画面需求随机变化,墨色的层次也更灵动多变,墨法更具特色,逐渐形成了新、宿、焦、湿、干、淡、浓等不同的墨色变化,在画面中造就浓重醒目、清亮明净等不同的风格[4]。在中国绘画中,色彩语言更偏向于创作者的主观情感,用色、墨的對比来呈现画面色彩的变化。

西方绘画则充分运用了光学、建筑学、生物学和心理学等学科原理,注重色彩,真实反映绘画对象。因此,西方画家往往强调色彩的光色、明暗和固有色,令画面与真实场景更接近。19世纪后,印象派出现,西方画家开始在绘画中加入创作者的主观体验,不再过度关注画面的真实性,而是将画面色彩作为一种绘画的元素。与此同时,西方绘画中很少以纯黑画面来表现绘画对象,这主要是受光学理论的影响,西方画家认为透明色和白色才是所有色彩的集中体现,与中国画“墨色相映”的传统色彩理念不同。因此,西方画家更强调通过色彩再现真实画面,更注重光影写生和色彩的合理运用,在一定程度上弱化了色彩的主观表现。

(二)中西方油画色彩语言的创新与融合

在中西方油画色彩语言的创新与融合中,许多创作者作了各种积极的尝试,将民族艺术的特点融入中国油画之中,使中西方融合下的油画创作更大胆、前卫。在这些作品中,不仅可以看到中国油画的色彩细腻,也能发现西方油画的真实传神,画面生动活泼、热情奔放。在中西油画色彩的融合过程中,创作者们既对色彩进行取舍,又通过色彩窥视绘画对象的本质,传递创作者的主观情感,使画面更符合主题需求和意境表达。例如潘玉良的作品《自画像》和《躺在沙发上的女人》,就在创作时融入了中国油画的民族性特点。在色彩选择上,潘玉良既汲取了民间版画的色彩元素,又使用了野兽派的色彩运用技巧,合理选择色彩范围,突出色彩的装饰性作用,充分展现了中国油画的质朴特色,表现出中国油画的文化气质。野兽派技巧突出了主观的色彩情绪,但是在用色上又遵循中国油画的基本理念,既真实又明快,明绿与砖红的对比、暗紫与明黄的对比,配合墨线的使用和大面积的厚涂,使热烈的中国油画特征与豪放的野兽派风格融合在一起,画面情感酣畅淋漓。

四、结语

综上所述,中国油画家不断吸取西方油画的长处和特点,融合中国画的艺术特色,实现中西方油画的融合与创新,为中国油画的发展指明了方向,推动更多优秀本土油画作品不断涌现。

作者简介

佟其飞,1989年10月生,男,汉族,江苏淮安人,油画艺术专业硕士。吉宇豪,2001年9月生,男,汉族,江苏南京人,研究方向为艺术设计。

参考文献

[1]林妙璇,赵鑫.广东现代主义群体油画创作的融合性探析—以丁衍庸、关良、谭华牧为例[J].美术界,2021(11):84-85.

[2]鲁微微.“写象结构”:油画中的中西融合形态研究—以洪凌风景油画《初夏》为例[J].美术界,2021(11):90-91.

[3]吴斌.论中西融合视域下中国写意油画的意境表现[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2021(9):164-166.

[4]何水法.中西方艺术交融的创新尝试—简评张碧云博士新著《寻艺中西:中国画与油画交融研究》[J].浙江工业大学学报(社会科学版),2021(3):F0003.

1291501705389