傣族地区本土元素融合5E教学法在高中物理教学中的应用

2022-03-21谢梦逸张皓晶保永亮矣昕宝

谢梦逸 张皓晶 保永亮 矣昕宝

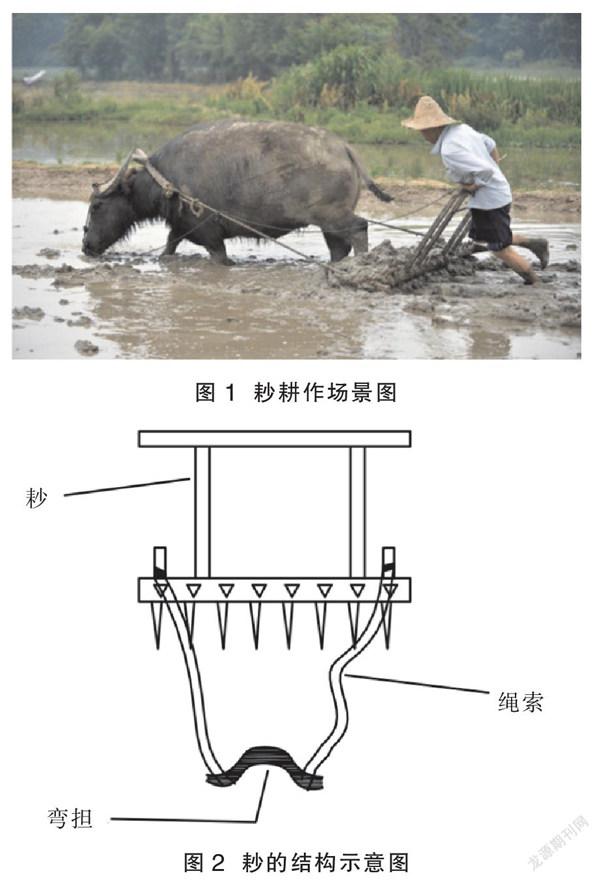

摘 要:采用5E教学法,结合傣族地区学生的前概念,开发具有傣族地区特色的本土化教学资源。以高中物理中“力的分解与合成”教学为例,选取傣族生产农具“耖”和“木犁”为教学资源,结合5E教学法理念设计并实施教学活动。在云南西双版纳多所民族中学的教学实践结果表明,将傣族本土文化转化为教学资源,更有利于傣族地区中学物理课程的开展。

关键词:5E教学法;傣族本土元素;高中物理

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2022)2-0064-4

1 引 言

我国55个少数民族中,云南省有多达25个少数民族,傣族是其中一个极具代表性的少数民族。少数民族地区的学生,成长环境较其他地区学生有较大文化差异,传统教材所用的部分教学事例和教学资源与少数民族地区学生的生活常识和物理前概念差别较大,不利于中学物理教学。因此,开发适合少数民族地区学生的物理课程教学资源,更有利于少数民族地区中学物理课程的开展。

“5E教学法”源自美国加州大学物理学教授R.Karplus在皮亚杰研究成果基础上提出的“三段式学习环”。美国生物科学课程研究专家R.Bybee将其详细划分为五个阶段,分别为引入(Engage)、探究(Explore)、解释(Explain)、细化(Elaborate)和评价(Evaluate)。由于这五个阶段的英文单词首字母均为“E”,故简称为“5E学习环”或“5E教学法”[1]。将少数民族本土教学资源融合5E教学模式进行教学,更贴近少数民族地区学生的前概念,可大幅度提升学生的学习兴趣,提高教学质量和效果。

2 5E教学法在“力的分解与合成”教学过程中的应用

云南地区大多为山地和梯田,这样的地理环境条件使得当地人很难使用拖拉机这类大型农用生产工具。勤劳聪慧的傣族人民发明了一种名为“耖”的水田农用工具(图1)。将傣族人民的生产工具引入物理课堂,不仅可以提高学生的学习兴趣,还可以传播民族文化,提高学生对先祖的认知和崇敬,培养学生的科学态度与责任。本文将结合5E教学法理念,以高中物理“力的分解与合成”为例,融入傣族传统文化元素,根据傣族自治区学生的认知特点开展教学活动。

2.1 利用“耖田农耕”进行课堂引入

在正式上课前,教师播放一段傣族人民在水田忙碌耕种的视频,男人使用耖耕田,女人们欢声笑语插秧。画面最终定格在耖上,其结构如图2所示。教师提出问题:

(1)牛拉着的耖上连接着几根绳索?

(2)若换作一根绳索能否让耖正常工作?如果不能,请说明理由;如果能,绳索应该绑在什么位置?然后以此引出本节课的教学内容:力的分解与合成。

5E教学法依据:“引入”环节要求学生在真实情境中,通过与教师和同伴的互动学习建构新知识。在引入环节,教师需要通过创设情境,设计一些引入活动来吸引学生的注意力。这些引入活动有一部分与当今人们普遍认可的经验一致,而有些可能会有所不同。课堂引入环节,教师创设的情境要能充分调动学生的学习兴趣。从小生活在贫困农村的傣族学生大多只能接触到本民族常用的一些生产工具,用他们日常接触到的生产生活素材作为课堂导入素材,既能够激起学生浓厚的学习兴趣,又有助于学生建立物理模型,在脑海里形成相应画面,使得研究对象更加直观。在学习本节课内容之前,很多学生会误认为需要两根绳索才能使耖正常工作,一根绳索是无法做到这一点的。而一根绳索也能拉动耖进行工作的真实情况与学生原有认知相冲突,更易激发学生的好奇心和求知欲。

2.2 探究“耖”的工作原理

课堂活动1:教师将傣族农家使用耖耕作的画面简化为图3所示的示意图,并引导学生思考牛施加在耖上的力应该朝什么方向?

学生思考后回答:力沿绳索斜向上。

课堂活动2:

教师沿着绳索画出作用力,然后提问:牛施加在耖上的力产生了什么作用效果?

学生思索后回答:力将耖往前拉的同时,将土往上翻动。

教师接着提问:如果根据力产生的实际作用效果进行力的分解,那么作用在这根绳索的力可以怎么分解?

学生思考后回答:将力F分解为F1和F2两个分力。分力F1的方向竖直向上,分力F2的方向水平向左,如图4所示。

教师引导学生分析和总结:在求解一个已知力的分力时,可根据力作用效果的方向进行分解。从而引出“力的分解”概念,求一个已知力的分力的过程,叫作力的分解;力的分解是力的合成的逆运算。

接下来,教师引导学生复习回顾力的合成规律:力的合成遵循平行四边形定则。

教师提问:分力F1和F2满足什么关系?

学生回答:既然力的分解与力的合成互为逆运算,那么力的分解也遵循平行四边形定则。所以,合力F、分力F1和F2满足平行四边形关系,其分别对应平行四边形的对角线和两条邻边。

教师引导学生讨论:通过刚才的分析可知,合力F沿着绳斜向上;分力F1竖直向上;分力F2水平向左;我们该如何定量计算这三个力的大小呢?

课堂活动3:教师将绳索与耖的连接点简化为一个质点,以该点为坐标原点,分别沿F1和F2分力的方向建立坐标轴,在平面直角坐标系中画出力的正交分解图(图5)。

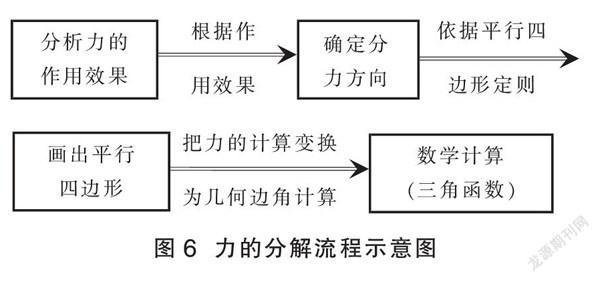

课堂活动4:教師带领学生总结利用正交分解法分解力的具体方法和流程,如图6所示。

5E教学法依据:学生在课堂导入阶段遇到的认知冲突和激发的学习兴趣,将在“探究”环节得到解决和提升。“探究”是整个教学法的中心环节,学生获取知识、掌握技能和技巧都是在这个过程中完成的。教师通过活动设计,利用少数民族学生生活中常见的素材进行科学探究,既有助于学生形成科学思维,又有助于民族文化的传承。

2.3 解释“耖”的工作原理

通过上述师生共同参与的几个课堂活动,先后引出“力的分解”的概念以及合力和分力的运算关系,从而让学生对“力的分解与合成”有了较系统的认知。接下来,教师可引导学生用所学知识解释“耖”的工作原理:牛在往前拉耖的过程中,绳索施加给耖的斜向上的力分别产生一个向前和一个向上的分力,而正是向上的分力起到翻土的作用。

接下来,教师再解释课前提出的“能否用一根绳索替代两根绳索让耖正常工作”的问题:两根绳索的作用效果与在耖的中间使用一根绳索产生的作用效果相同。如图7所示,中间位置处单根绳索的拉力可视为耖两侧两根绳索拉力的合力,同样可使耖正常工作。但为了保持耖受力平衡,现实生活中通常使用两根绳索。

2.4 关于“力的分解”的细化拓展探究

通过对“耖”这种傣族农具的受力探究,学生学会了“一个合力可以根据其产生的作用效果进行分解,分解合力时同样遵循平行四边形定则”的物理知识。有了前面的学习基础,教师还可引导学生自主探究傣族農民的另外一种生产工具——“木犁”(图8)所受的合力与分力的定量关系。

师生共同探究并总结如下:

第一步,选择犁头作为研究对象(可看作质点),其受到来自犁引末端一个斜向左上方的力。这个力产生了两个作用效果:一个作用效果是拉动犁往前走,另一个作用效果是向上翻动土。

第二步,根据实际作用效果确定出分力F1的方向垂直向上,另一个分力F2的方向水平向左(同图5)。

第三步,以F1和F2为邻边,F为对角线画出平行四边形,确定出F1、F2和F的三角关系。

第四步,利用数学中的三角函数或者勾股定理计算出两个分力的大小。

5E教学法依据:教师在选取细化探究对象时,要尽可能选择与学习对象类似的探究对象。此次细化探究对象为“木犁”,其受力分析与“耖”有相似之处,但难度略有提升。这样的教学活动设计,既可以提高学生对知识的理解应用能力,又能够提升学生对傣族文化的热爱之情。

2.5 评 价

5E教学法中,“评价”贯穿于整个课堂教学,在“引入”“探究”“解释”“细化”各个环节均有体现。在“引入”环节,教师可对利用“耖”这一傣族本土元素进行课堂引入的效果作出合理性评价;在“细化探究”环节,教师需评价学生对“力的分解与合成”知识的掌握情况;在“解释”环节,教师要及时评判学生是否能正确解释“耖”的工作原理,并评价学生将“力的分解与合成”知识应用解释生活实例的能力; 在“拓展”环节,教师要评判学生解释“木犁”工作原理的正确性以及学生将本节课所学知识应用实践的效果。这里的评价不仅仅是“对”或“错”的终结性评价,而是贯穿于各个环节中的形成性评价[2]。教师在教学过程中应对学生的探究活动和思维方式及时给予客观评价,帮助学生形成良好的探究习惯和正确的科学思维。

3 结 论

本文以云南省傣族特有的农业生产工具“耖”和“木犁”为教学素材,以高中物理中“力的分解与合成”知识点为例进行少数民族地区教学资源的开发与利用研究。将少数民族地区的学生随处可见的生产生活资源用于物理课堂教学,既可以充分利用学生的前概念帮助学生进行物理知识建构,又能传承少数民族传统文化,提高学生对民族文化的崇敬和热爱之情,更为少数民族地区中学物理教学提供了参考和借鉴事例。

参考文献:

[1]都晓英.信息化教学:模式研究和案例分析[D].上海:华东师范大学,2001.

[2]谢梦逸,矣昕宝.5E教学法在彝族地区中学“声现象”教学中的应用[J].物理通报,2020(12):62-64+67.

(栏目编辑 邱晓燕)

3283501908250