新冠肺炎疫情期间急诊胸痛、卒中、创伤中心患者特征分析及应对

2022-03-20陆明峰

陆明峰, 嵇 玲

(扬州大学附属苏北人民医院 急诊科, 江苏 扬州, 225001)

2021年7月27日江苏省扬州市出现第1例感染德尔塔毒株的COVID-19患者,此后1个月全市累计报告本土确诊病例570例[1]。江苏省苏北人民医院(以下简称本院)为扬州市综合性三甲医院之一,医院急诊中心常年承担本市急危重症患者救治及各类突发公共事件的应急处置工作。近年来,胸痛、卒中、创伤等疾病的发病率居高不下,而针对上述疾病建立的胸痛中心、卒中中心、创伤中心(以下简称“三大中心”)显著提高了抢救效率,保障了患者安全[2-4]。本研究分析扬州COVID-19疫情暴发期间本院急诊抢救室救治的“三大中心”患者的特征变化,探讨积极有效的对策,以期保障“三大中心”救治效率,并为可能出现的新的突发公共卫生事件的急诊应对提供可循经验。

1 资料与方法

1.1 一般资料

分别收集2021年7月28日—8月27日(扬州COVID-2019疫情暴发期)、2019年7月28日—8月27日(无疫情期)和2020年7月28日—8月27日(疫情常态防控期)本院急诊抢救室救治的“三大中心”患者信息。纳入患者均由经专业培训的预检分诊人员分诊,并进入“三大中心”急诊绿色通道救治,共822例,其中男551例、女271例,年龄10~95岁,平均(61.92±12.36)岁。

1.2 方法

分别统计2019、2020、2021年的7月28日—8月27日本院急诊抢救室“三大中心”患者例数及其占危重患者总例数的比率,以急性生理学和慢性健康状况评分系统Ⅱ(APACHE Ⅱ)评分作为患者病情危重程度的评价指标,观察疫情局部暴发时“三大中心”患者性别、年龄、APACHE Ⅱ评分变化,比较主要抢救效率指标(包括急性心肌梗死患者入院至接受再灌注治疗时间、缺血性脑卒中患者入院至开始静脉溶栓时间和严重创伤患者术前等待时间)的变化,分析可能的变化原因,并制订应对策略。

1.3 统计学分析

2 结 果

2.1 不同时期急诊抢救室“三大中心”抢救人次比较

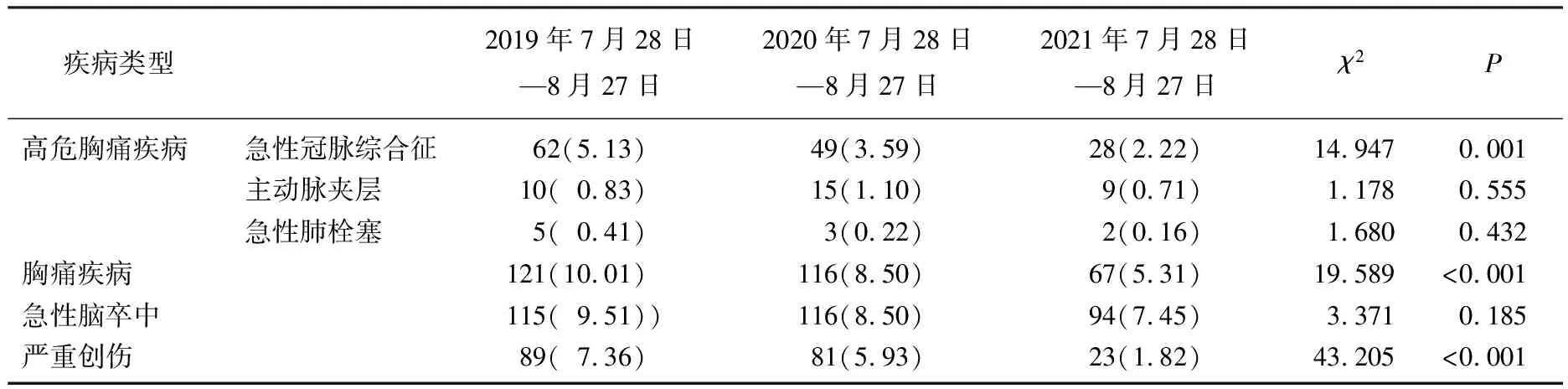

2019年7月28日—8月27日(无疫情期)“三大中心”接诊患者例数占急诊抢救室危重患者总数的26.88%(325/1 209), 2020年7月28日—8月27日(疫情常态化防控期)、2021年7月28日—8月27日(扬州COVID-2019疫情暴发期)则分别为22.93%(313/1 365)、14.59%(184/1 261), 提示疫情暴发会引起 “三大中心”患者就诊比率下降。不同时期的胸痛、严重创伤患者占比比较,差异有统计学意义(P<0.05), 疫情暴发期呈下降趋势; 不同时期的脑卒中患者占比比较,差异无统计学意义(P>0.05); 对高危胸痛患者进行分类比较发现,不同时期的急性冠脉综合征患者占比比较,差异有统计学意义(P<0.05), 而主动脉夹层、急性肺栓塞患者占比比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 不同时期“三大中心”患者主要疾病分布情况[ n(%)]

2.2 不同时期“三大中心”危重患者性别、年龄、APACHE Ⅱ评分比较

不同时期的“三大中心”危重患者中,男性均多于女性,且不同时期的性别分布情况比较,差异无统计学意义(P>0.05)。3个时期的80岁及以上患者分别占12.62%、10.86%、18.48%, 差异有统计学意义(P<0.05), 其中疫情暴发期的高龄患者占比高于其他时期; 不同时期,“三大中心”危重患者其他年龄段分布情况比较,差异无统计学意义(P>0.05)。不同时期“三大中心”患者APACHE Ⅱ评分比较,差异有统计学意义(P<0.05),其中疫情暴发期的患者APACHE Ⅱ评分最高。见表2。

表2 不同时期“三大中心”危重患者性别、年龄和APACHE Ⅱ评分比较

各疾病百分率指患者例数占该时期急诊抢救室危重患者总例数的比率。

2.3 不同时期“三大中心”患者抢救效率指标比较

统计并比较不同时期的急性心肌梗死患者入院至接受再灌注治疗(非疫情期间以急诊经皮冠状动脉介入术为主,疫情期间以静脉溶栓治疗为主)时间、缺血性脑卒中患者入院至开始静脉溶栓时间以及严重创伤患者术前等待时间,结果显示,经积极应对,2021年7月28日—8月27日(疫情暴发期)“三大中心”患者上述主要抢救效率指标与2019、2020年同期相比,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 不同时期“三大中心”患者主要抢救效率指标比较

3 讨 论

作为江苏省省级胸痛、卒中、创伤救治中心之一,本院为“三大中心”患者设置了专门的急诊诊疗区域,并制订专属的诊疗流程和制度。针对COVOD-19合并其他危重症患者,急诊抢救室制订了“疑似新冠感染合并胸痛诊治流程”“疑似新冠感染合并急性脑卒中诊治流程”“疑似新冠感染合并严重创伤诊治流程”等规范,并邀请院感科、心脏科、神经科及手术科室共同参与修订。本院还适当精简急诊抢救室“三大中心”患者的诊治流程,保持绿色通道的通畅,保障了“三大中心”危重患者在COVOD-19疫情期间的救治效率。

本研究显示,本院急诊抢救室3个时期的患者总数基本持平,即疫情暴发并未降低危重患者的急诊需求。虽然疫情暴发会引起“三大中心”患者就诊比率下降,但高龄(≥80岁)患者占比增加。高龄患者具有特殊的生理特点且存在多种基础疾病,而疫情暴发后城市交通管制,居民外出就诊困难,患者难以得到及时救治,到达医院时往往病情明显加重,因此疫情暴发期患者APACHE Ⅱ评分高于非疫情期,且疾病危重程度和治疗难度均有增高。这就要求急诊抢救室在疫情暴发时将“三大中心”的工作重点向高龄、多系统疾病及危重患者方向倾斜,加强“三大中心”重症尤其是合并多器官功能不全患者的处置培训,提升医护人员的抢救技能。针对疫情暴发后急诊抢救室“三大中心”高龄、危重症患者占比增多的现象,本院采取了应对措施,要求急诊抢救室医护人员提高对疾病变化的预见性,强化病情沟通,减少医患矛盾的发生。疫情暴发后,胸痛中心急性ST段抬高型心肌梗死患者较少接受急诊经皮冠状动脉介入术,多在排除禁忌后替代为急诊溶栓治疗[5]。缺血性脑卒中时间窗内患者均接受急诊静脉溶栓治疗(征得患方同意后),并加强对急诊溶栓适应证判断、操作过程及不良反应处理等的培训。对于出血性脑卒中及严重创伤需紧急手术患者,医院则简化术前流程,防护同时转至负压手术室手术。

COVID-19疫情暴发阶段,在严格的防控措施下,民众的生活方式和健康习惯发生较大改变[6], “三大中心”患者就诊特点也随之变化[7]。疫情暴发后,各社区依据风险等级实施封闭或封控管理,物资采购受限,使得居民被动远离烟酒,饮食结构发生变化,生活方式和作息规律改善。上述改变可使急性冠脉综合征的部分危险因素得以控制,故此类患者就诊人次及占比在疫情暴发期呈下降趋势,但不排除疫情期间因对医院存在恐慌心理或拒绝就医,一部分急性胸痛患者未能及时就诊。疫情暴发后,受交通管制、生产制造企业停工等因素影响,车祸伤、生产事故等造成的严重创伤明显减少[8]。在此期间,为了提高急诊资源利用率,本院临时调整急诊抢救室的功能布局,将部分创伤单元用于防控应急。

本研究还发现,疫情暴发期“三大中心”的抢救效率指标未见显著变化。疫情暴发后,本院急诊科在人员配置、规范诊疗、物资保障、信息支持、制度流程等方面不断优化,以更好地适应疫情防控需要。本院按照国家新版《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》要求,结合急诊医疗工作制订《新型冠状病毒肺炎院感防控工作制度》,并根据疫情变化和医院实际运行情况及时调整完善。急诊抢救室将院感防控渗透到每一个疾病治疗环节,按照国家版诊疗方案和疫情防控要求[9], 采用线上学习理论知识和线下训练防护技能相结合的方式进行培训,落实院感制度,强化院感防控措施。由于危重患者占比增高,原有抢救设备无法满足需要,医院医学工程部及时调配医疗设备和仪器。院感科加强应急物资的调配和使用管理,根据区域防护要求级别的不同,配备不同的防护装备,保障医务人员的安全[10-11]。抢救室实行分区救治,分为常规、高危和隔离抢救区,以降低交叉感染风险。人员配置方面,本院增加了急诊抢救室主治医师以上级别的医生配比,抽调心血管科、神经科、创伤中心等专科护士以及有传染病防控经验的人员给予支持。

本研究结果表明,优化工作流程可保障“三大中心”患者得到及时有效的救治,防范疫情对“三大中心”患者救治情况的冲击。对于需要行急诊介入治疗或手术的患者而言,流行病学史调查、核酸采集、医生穿戴防护装备等步骤势必会延长其手术等待时间,而通过科学的训练提高熟练程度、加快检查和转运时间等措施,可有效控制等待时间。为缩短“三大中心”危重患者核酸取样及报告时间,本院优化核酸采集及送检流程,每日由专人进行核酸咽拭子采样并定时集中送检,急性心肌梗死患者、脑卒中需急诊介入或溶栓患者、创伤需急诊手术患者,只需快速核酸检测结果和胸部CT检查结果即可迅速进入介入治疗或手术流程,大大缩减了滞留时间。同时,疫情暴发期各科室择期手术患者数量明显减少,可以集中更多的资源和力量用于急诊手术,这也相应缩短了手术等待时间,保障了医疗质量。

综上所述,扬州COVID-19疫情暴发期间,本院急诊抢救室“三大中心”患者占比有所下降,但高龄及危重症患者增加。急诊抢救室进行救治流程优化,可在兼顾疫情防控的同时,保障“三大中心”患者得到及时有效的救治。