室内乐《四境》的创作特征研究

2022-03-19姬骅

姬 骅

一、引 言

刘健教授的创作涉及电子音乐作品和传统声学作品等不同类型。作品《四境——为大提琴、钢琴和一位打击乐演奏家而作》(Bardos—for Cello, Piano and Percиssion)是2007 年受瑞士新音乐团委约创作,并于同年10 月在“武汉国际新音乐节”上首演。作品简介中写到:标题来源于藏语“Bardo”,“意为‘中阴’,是指‘两种状态之间的间隔’,Bardos 是复数形式,为几种状态之间的间隔。在藏传佛教的中阴教法中,主要指‘生’、‘临终’、‘死’、‘转世’等四种状态(四种中阴)……作品从‘转世’开始,逐渐走向‘生’,在乐曲的高潮后进入‘临终’,最后在‘死’中结束……”①参见刘健:《四境、面具》“作品简介”,上海:上海音乐出版社2015 年版。本文的分析亦以此版本为参照。从创作题材来看,这个时期刘健对西藏文化产生了兴趣,②刘健教授于2006 年创作的另一部交互式电子音乐作品《Toиch》,同样选择了与西藏相关的声音符号作为材料——作品指定为藏铃(Tibetan Cymbals)与Max / MSP 而作。西藏文化往往与神秘主义、哲学思想等关系密切,这部作品想要表现的正是藏传佛教教义中的“转生观”。可以看出,刘健这一时期的创作在挖掘和传承民间音乐的同时,也对民间文化的内涵展开了更深层的思考,而如何通过声音将哲理性的思想进行准确地传达,音乐的组织技术就尤为重要。因此对《四境》进行技术分析,对于理解这部作品和研究作曲家此时期的创作特点,均具有一定的参考意义。

目前国内对于刘健作品的分析研究,主要涉及结构形式、织体构建、素材运用、电子音乐思维、音色音响技术等多个方面,笔者希望在现有资料的基础上,对《四境》的音高组织、节奏组织等更为细节的技术逻辑进行梳理,并基于内容表现对作品中创作思维的融合特点进行归纳,以期能够窥探到《四境》的部分创作特征。

二、传统材料的组织

从巴洛克时期赋格中主题旋律的重复,到古典、浪漫时期主题的原型呈示、变化展开,再到20 世纪后原本旋律化的主题逐渐压缩,成为更为细节的内在关系,并被人为地“加密”,赋予更为深层的逻辑关系,无论是哪种方式,音乐材料都是形成音乐过程、组织音乐结构的基石。刘健教授绝大多数音乐创作中对于材料的处理都设计有一个独特的“形式密码”,但他非常善于把他写成音乐作品的“形式密码”隐藏起来,③彭志敏教授在2022 年9 月24 日“风的回声·刘健教授音乐创作研讨会”上所作的《怀念刘健和他的音乐创作》中谈及刘健创作中的“真事隐去”时所言。让听众更多地关注到音乐本身的效果传达。初看《四境》的谱面形式,音高、节奏等传统音乐材料的组织状态表现得相对随性、大而化之,但对材料进行梳理后,却能看到作曲家缜密的组织构思。

(一)基于核心音列群的音高组织

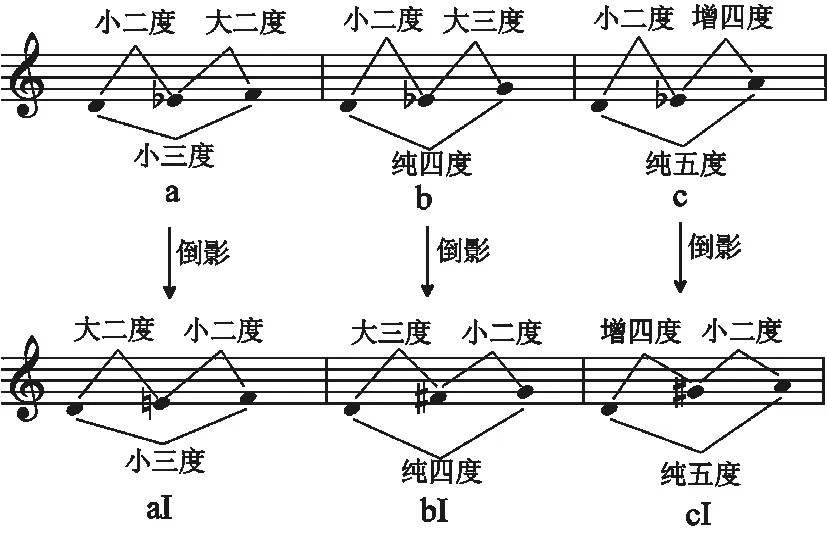

《四境》采用调号方式(谱面为“♭B 大调”调号)进行记谱,主要使用了较为传统的复调、主调织体,音高的运动相对自由,并不局限于调式的限制。通过对作品音高显性关系的梳理,全曲在“小二度”音程蠕动的基础上构建出了六组三音列:谱1 中的音列a、b、c 分别在“D-♭E”的小二度音程之上叠加大二度、大三度、增四度音程,形成三组连续扩张的三音列;另外三组音列aI、bI、cI 可看做是原型派生出的倒影形态。

谱1 《四境》中的核心音列群

整首作品的音高组织,与这六组音列形成的“核心音列群”密不可分。之所以不将其作为“集合”关系进行分析,有两个原因:第一,作品以调号方式进行记谱,在潜在的创作构思中,音高的组织原则可被看做“某音阶”的截断形态;第二,实际情况中,除个别音列出现部分的移位形态,多数使用了音列群中所示的原始音高。

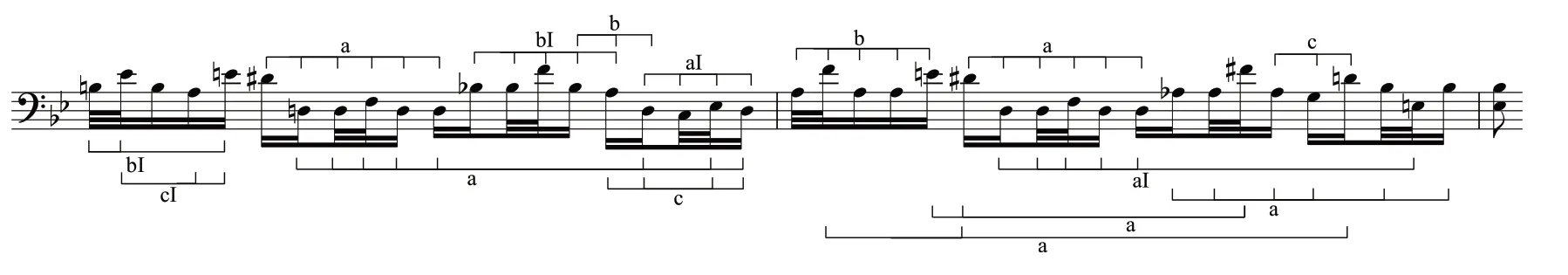

谱2 《四境》第7—23 小节钢琴声部

1. 横向音高组织

作品中单声部的横向运动主要有持续音型和旋律线条两种形态。谱2 是作品一开始“转世”部分钢琴声部在极低音区进入的音型,在连续运动中产生出低沉、模糊的音响。

依据音高顺序进行划分,谱2的音高基于“D”音进行派生,包含a、aI、b、bI、c 五组三音列的音高关系。音列的排列较为随意,但整体上又具有“起(a、aI、bI)—承(a、aI、b)—转(混合)—合(a、aI)”的结构特点。值得注意的是,片段中的显性和隐伏关系中强调了音列a 的核心地位。谱2 中的音型写法基本保持为上行运动,具有向外微弱扩张的特性。在作品最后的“临终”部分,音高使用了与谱2 相同的五组音列,但音型整体转变为下行运动逐渐收缩,与“转世”的扩张形态形成前后对应(见谱3)。

谱3 《四境》第117—128 小节钢琴声部

谱4 是“生”部分高潮段落中打击乐声部的马林巴音型片段。作为音乐情绪最饱满的段落,此处包含核心音列群的所有三音列,原型和移位并存于连续音高运动及分层隐伏关系中。需要注意,此处每小节的第二拍均稳定在原型a音列上,凸显了它的中心意义。

谱4 《四境》第98—100 小节打击乐声部

谱5 《四境》第23—44 小节大提琴声部④谱5、谱6 片段为非严格小节记谱,标注的小节数为总谱中的信息。

除横向音型外,旋律线条中也有明显的音列体现,并产生了更为明确的“音调动机”意味。谱5 是“转世”部分中大提琴声部的独奏线条,主要集中在a 和aI 两组三音列上。音乐中有两处震音音型的隐伏声部,均呈现出原型a 的音高,预示了之后“生”部分中音调动机的明确呈示。

传统创作概念中,“音调动机”是组织音乐(至少是旋律)的核心,通常情况下,“动机”具有相对明确的语义特征,并会以不变或少变的形态存在于音乐进程中。而《四境》则是通过对“音列”的呈现形成“音调动机”。谱6 中“生”部分的大提琴声部旋律,在原型a 音列呈示之后进行了模进发展,旋律有歌唱性特点,表现出较为明确的“主题”意义。

谱6 《四境》第50—61 小节总谱

全曲仅出现这一次具有歌唱性主题特征的旋律线条,在马林巴持续音型的伴奏下,如同一段对于生命活力的“赞歌”。从旋律构成方式上,原型a 音列的动机意义不言而喻。结合全曲中单声部横向的音高关系来看,在通过核心音列群组织横向音高的过程中,原型a 音列处于绝对的中心地位。

2.纵向音高组织

“转世”“临终”“死”三个部分以线条(或音型)并置的复调织体为主,因此纵向上多是基于核心音列群的音高进行组织,和声关系即表现为音列关系。而在“生”部分,三度叠置的和弦结构趋于清晰,并体现出一定的“调式”感,高潮段落中则存在较多明显的纵向和弦结构。谱7 为高潮段落(第98—99 小节),和弦构成以传统的三度叠置为主,表现为高叠化、复合化的特点,具有强烈多变的色彩感,发展过程中小二度音程的加入,在和弦中融入了核心音列群的音高特点,和弦连接方面也呈现出高度半音化的特征。

谱7 《四境》第98—99 小节总谱及和弦分析

从谱7 中各声部音型的写作方式来看,大提琴的开放和弦结构、打击乐与钢琴在单声部的连续音高运动中,均强调了和弦中的四、五度音程关系,同时结合运动过程中无处不在的自由半音变化,整体上表现出b、c 音列的特征。

3.功能性持续音

在组织横纵向音高关系的同时,作品的各个部分中还具有明显的持续音特点,“转世”和“临终”两部分的低音持续在“D”音上;最后“死”的部分,低音在“G”音持续。整个音乐过程在宏观上形成了“属—主”的功能性运动。

表1 《四境》潜在调性功能运动

(二)体现动力原则的节奏组织

“转世”阶段的大提琴声部,呈示了一个顺分型的附点节奏材料,在发展过程中节奏组合次数表现出一定的叠加特点。

谱8 《四境》第8—17 小节大提琴声部

如谱8中所示,节奏材料的组合次数呈“1+2、1+2、2+3、2+3、连续”的方式递增,以此不断增强音乐张力。而到了“临终”段落中,附点节奏材料最后一次出现时,节奏组合次数以“连续、2+2、2+2、1+1、1、2、1”逐步减少,头、尾两个部分前后对应,与前文分析两段落中音高关系所呈现的对应性形成统一,从表现上分别象征着“转世的欲望”和“生命的衰竭”。

“生”的部分,节奏材料的组合形态更为连贯流畅,至高潮部分时大提琴声部的附点节奏带来的连绵动力成为音乐表现的主体,恰如其分地迎合了音乐的“高潮”氛围(见谱9)。

谱9 《四境》第108—110 小节

通过以上分析,可以发现《四境》中音高、节奏材料的组织关系严谨、细密,虽然细节的半音变化、节奏组合数列关系看上去自由且随意,但就“句法特征”“中心音列”“功能安排”“动力增减”“宏观结构”的种种表现来看,无不透露着作曲家细腻的控制。彭志敏教授曾言:“刘健的细节技术是一流的”,重复的细节“没有哪一次完全一样”;⑤彭志敏:《枯滴、使命、融合及其它——听刘健的新作〈盘王之女〉》,《人民音乐》1999 年第2 期,第11 页。武汉音乐学院的符方泽老师将这种细节的把控技术称之为“非确定性重复”⑥符方泽:《二胡协奏曲〈三峡叙事〉的内容和形式——兼及刘健“声学媒体音乐作品”中某些创作观念与技术手段》,《黄钟》2014 年第1 期,第36 页。。事实上,音乐创作中的“不一样”要比“一样”更难,不仅需要严格地控制细节制造“差异”,还需要在这些不断变化的“差异”中以极其精细的方式寻求“统一的逻辑”。

三、创作思维的交融

在刘健教授的作品中,常常是多种创作思维互为补充、相互渗透。例如,交互式音乐作品《半坡的月圆之夜》,刘健在运用多声道手段表现声音运动的“镜像”效应同时,也在探索竹笛和小堂鼓的各种演奏技法,而音色和音高的组织方面又体现出传统三部性结构思维。⑦参见刘思军:《电子音乐作品中多声道演绎出的“镜像”概念——刘健创作的〈半坡的月圆之夜〉》,《交响》2014 年第3 期,第120—123 页。再例如其代表性作品《风的回声》,在这部声学作品中能看到明显的电子音乐思维,他通过模仿式微复调将不同演奏法交织所形成的横向“音色旋律线”,渗透和扩散于具有声学方式布局的声响空间中。⑧参见钱仁平:《〈风的回声〉的音色织体与结构途径——兼论现代音乐创作中织体的结构功能》,《音乐艺术》2003 年第3 期,第72—80 页。刘健所注重的并非技术本身的美感,而是利用技术组织来进行文化内涵的传递,这也是“刘健音乐”的主要特点之一。《四境》中所体现的技术原则与其各部分的表现意义和彼此之间的关联性相关。

(一)电子音乐思维的体现

“转世”和“死”两个部分作为乐曲中着力刻画的宗教性内容,均利用音响性写法模仿藏传佛教中“铜钦(法号)”和“法鼓”的效果,呈现出冰冷的仪式感,表现与“轮回观”相关的神秘色彩。

谱10 《四境》第1—21 小节总谱

谱10 为“转世”部分的进入,钢琴作为单一声源产生了两种不同的音响:打击乐演奏员用小锤敲击大字组音域的钢琴弦,钢琴演奏员在低八度音区常规弹奏。与此同时,大提琴演奏员在与打击乐演奏员相同的音域中演奏。从而形成了“打击乐+钢琴——同音源、异音区、异音色”“打击乐+大提琴——异音源、同音区、异音色”“钢琴+大提琴——异音源、异音区、异音色”的多重关系。

声音层次上,第1—4 小节打击乐的敲击构成声音“音头”,第5 小节“音头”的自然延音衔接至大提琴的拉奏音色;第9—16 小节钢琴与大提琴之间始终以八度的距离保持着类似的蠕动音响,形成交互;打击乐声部自第6 小节开始便以震音的方式作为振动频率,叠加在其它两个乐器的交互之中(包括第18—21 小节,打击乐利用金属棒在琴弦上的振动频率以相同的方式结合了钢琴延音)。作曲家借用波形调制的方式,将不同的音色融合为低沉模糊、幽远的音响。

乐曲最后“死”的部分,作曲家摒弃了“转世”中对音高变化的依赖,钢琴演奏者在大字组“G”弦上单一拨奏,打击乐演奏者用金属棒在钢琴弦的中音区自由滑动摩擦,利用两种演奏方式在钢琴上产生类似效果器变型的做法,扩展出不同的音响状态,演变为“缥缈虚无”和“丧葬法鼓”的两个音响层次的并置。

此外,从前文中所述作品的音高关系来看,作品的各部分基于一个初始音高产生运动,并通过较为自由的半音变化,逐步派生出不同的音列组合,音高的生成方式上有一定的算法作曲思维。与此同时,作品中出现了一些无符头记谱的音高部分,作曲家采取了类似计算机自动生成音高的方式,交由演奏者(此时作用相当于“计算机”)进行自由“生成”(见谱6、谱9)。

(二)传统作曲思维的体现

传统作曲技术依赖于音高、节奏的组织,本身更多体现出的是织体层次搭建的主次安排以及外在的音乐表现力。

“生”部分进入时,采用了“旋律+伴奏”的主调织体。马林巴演奏的流动音型作为背景,衬托大提琴声部自由舒展的旋律线条,钢琴声部富于动力的节奏材料穿插其中,在小七和弦的柔和色彩中,主次分明。相较于前后部分“宗教性”的冰冷,这里多了一丝“人性”的温暖(见谱6)。

其后的过程中,三个声部发展中彼此交融,并在高潮段落达到顶峰。大提琴声部突出的动力节奏,与马林巴声部无确定音高的流动音型交织成热烈奔放的音响,大提琴的柱式和弦自由地进行点缀,增强音乐的感染力。不同于进入时大提琴声舒展的旋律线条,此时的音乐突出了节奏的作用,三个声部的主次关系降低,融合程度加强,这种典型“高潮”式的做法,贴切地表现出“生命的活力”(见谱9)。

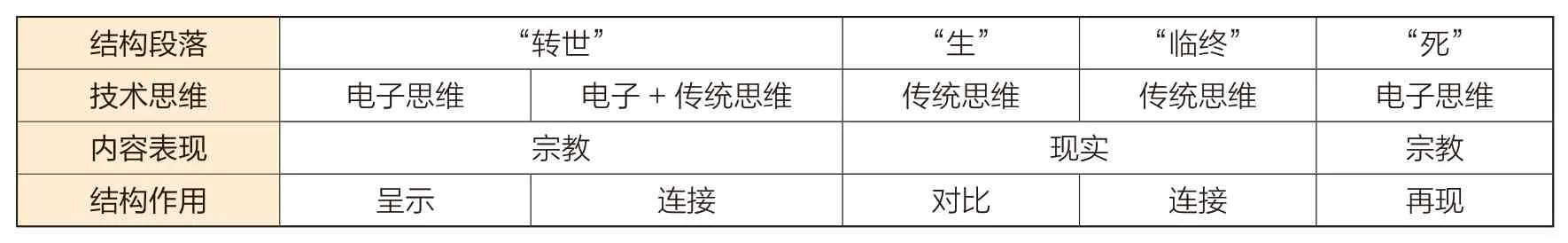

(三)融合思维的表现意义

结构作用上,“转世”与“死”的电子音乐思维具有“呈示”“再现”的意义;“生”采用的传统写作方式则与前后形成鲜明“对比”;“临终”部分在“转世”的基础上去掉了“电子”因素,仅保留复调形态的织体样式,具有中部到再现之间的“连接”作用。

音乐内容上,“转世”部分运用声学乐器对电子音响的模拟,营造非真实的虚幻空间,而后在秘境中引入大提琴独奏,将“主角”从虚空逐步推入“人间”;“生”部分以传统织体和具有一定调性因素的“歌”与“舞”,代表现实生命不断成长壮大的自然过程;“临终”部分复调交替式的快速回落收缩,用更为冷峻的语气呈现了生命尽头的不停留;而“死”则再一次回归音响模拟,金属棒在钢琴弦上滑动的音层仿佛一条无形的界限,一边是现实中冰冷的“丧鼓”(钢琴弦拨奏),一边是虚妄中的“意识”(大提琴旋律)越飘越远,直至终结。

作为一首专业性音乐作品,《四境》表现出较强的“学院派”气质,电子与传统、调性与非调性、旋律与非旋律的融合,在不同创作思维、技术规则间的自然切换,无不传达出刘健的音乐创作是建立在严谨技术思维之上有着明确的表达目的:合理构建作品的同时,突出音乐的内容表现,使听众能够直观地听到、最大程度地感受到作曲家内心的思考(见表2)。

表2 《四境》技术思维与内容表现

结 语

技术的选择和运用,是创作者在“思想”与“表达”之间必须面对的问题。对于材料的严格控制、织体关系的合理组织,是传统作曲方式中最基本也是最重要的技术特点;电子音乐创作则注重以独特的手段来追求新的音色、音响变化,构建更为广阔的音响空间。刘健教授兼具电子音乐家、传统作曲家的双重身份,使他的创作可以自由游走于风格、流派和规则之间,并对任何可利用的技术要素信手拈来。而作为一位极致的浪漫主义者,他又不是一位“技术表现至上”的当代作曲家,甚至要采取比“技术组织”更高级的思考方式,去隐藏原本的“形式密码”,从而将听众的关注点转移到音乐表达上来。从这个角度来看,《四境》是一首具有典型“刘健风格”的作品。

“新民族根源音乐”是刘健最重要的创作理念之一,他“主张尽可能以‘活性的、环保的、原生态的’方式,……使它们能够‘原始而生态鲜活’地存在于音乐作品之中”⑨彭志敏教授在《怀念刘健和他的音乐创作》中谈及刘健创作中的“环保意识”时所言。,然而在《四境》中,我们却很难清晰地感受到与“原始音乐形态”相关的藏族旋律或是音调,只能从音响的“缝隙”中隐隐地感受类似“法号”“法鼓”等声音符号带来的联想。这也表明《四境》是刘健创作的另一个侧面,一种在“音乐性”之外追求“文化性”的“刘健风格”。

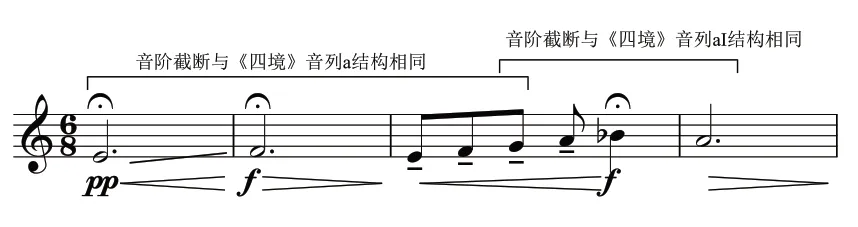

事实上,我们也无需过多地对《四境》中的原始素材是否具有明确的“西藏特点”进行探寻,《四境》的附点节奏材料尚或多或少地带有些许“藏族味道”⑩藏族舞蹈音乐(如弦子音乐)欢乐热情,节奏具有强弱交叉变化的特点,节奏型上多有长短交替的组合特征,如怒江峡谷“弦子”《阿格其巧怒罗》等作品中,顺分型附点节奏是其特点之一。,但其音列的特征却与刘健采用“印度调式”创作的小提琴与钢琴《天堂》(2006)有很大的相似性(见谱11)。

谱11 小提琴与钢琴《天堂》主题片段音高与《四境》的音列对比

因此我们或许也可以认为:在刘健教授的创作后期,他已然将对于“民间音乐”的关注扩展到对“世界音乐”的关注;对“音乐根源”的思考转向对“文化因缘”的思考上来。这种突破提升了刘健音乐创作中的“世界性”品格,是他创作意识中技术互补、思维融合、视野开放的必然结果。