公共卫生学院开设“纳米毒理学”的必要性初探

2022-03-19仲晓燕

[摘 要] 纳米科技的飞速发展对人们的生活产生了重要的影响。纳米材料为人们生活提供便利的同时,也对人类的健康、生态和环境造成潜在的负面影响。由于公共卫生与预防医学专业处于保卫人类健康的重要位置,高校应当顺应社会发展需求在预防医学本科生教学内容中及时普及纳米毒理学专业知识。而目前国内绝大多数高校公共卫生与预防医学专业的本科生并没有接受纳米毒理学知识的系统教育。因此,亟须在教学中开展“纳米毒理学”课程,为未来纳米毒理学的研究奠定坚实基础,并为纳米毒理学的发展提供人才储备。

[关键词] 公共卫生与预防医学;毒理学;纳米材料;纳米毒理学;交叉科学

[基金项目] 2020年度苏州大学研究生课程思政示范课程项目“流行病学原理与方法”

[作者简介] 仲晓燕(1989—),女,工学博士,江苏连云港人,苏州大学医学部公共卫生学院讲师,主要从事纳米医学与纳米毒理学研究。

[中图分类号] G642 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2022)06-0105-04 [收稿日期] 2021-06-30

纳米科学、信息科学和生命科学,成为21世纪的三大支柱科学领域[1]。其中,纳米科学是一门新兴的、以纳米尺度的物体为研究对象的科学[2]。根据国际标准化组织(ISO)的定义,纳米材料(Nanomaterials)的尺寸在三维中至少有一维处于1~100 nm之间[3]。从起源上看,纳米材料包括天然纳米材料(如铁蛋白)和人工纳米材料;从维度上看,纳米材料包括零维(如富勒烯)、一维(如纳米管)、二维(如纳米片)及三维(如纳米复合物)纳米材料;从化学组成上看,纳米材料包括有机(如聚合物)和无机(如金属基纳米材料)纳米材料[3]。由于纳米尺度介于原子簇与宏观物体之间,因此纳米材料具有独特物理化学性质如机械性能、光电学性质和生物反应活性等[3]。我国“十三五”规划纲要中明确提出大力发展功能纳米材料,使其广泛应用于生物、化工、医药、国防、电子等诸多领域[4]。尤其在生物医学领域,美国食品药品监督管理局(FDA)已批准多种含铁纳米颗粒用于铁缺乏病的治疗(如CosmoFer, Dexferrum , Feraheme等)[5]、磁共振成像造影剂(如Resovist , Feridex , Endorem 等)[6]、化疗药(Doxil , AbraxaneTM等)[7],以及国内上市的用于淋巴结示踪的纳米炭混悬注射液[8]。与此同时,越来越多的功能纳米材料已被开发出来用于疾病的成像、诊断与治疗[9]。尽管这些研究尚处于基础研究阶段,但其因具有传统治疗方式无法比拟的优势,在未来有临床转化的潜能。

一、纳米毒理学的兴起

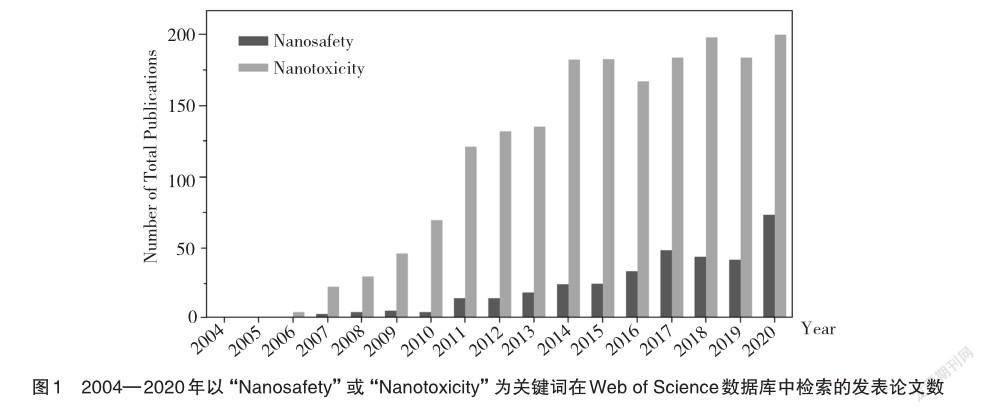

纳米材料的广泛应用在发挥积极作用的同时,其新颖性也引起人们对其潜在毒性的思考,即对健康、生态和环境的危害。纳米材料可通过皮肤、呼吸道、消化道、血液等途径进入人体,并与细胞、器官和组织相互作用,影响生物学行为。然而,关于其对人类健康的长期效应以及对环境的影响的研究较少。包括美国国家职业卫生研究所(NIOSH)和日本卫生部等在内的政府机构曾经提出:是否应该像对待石棉一样谨慎对待看似无害碳纳米管[10]。人们担心纳米技术的高速发展以及对纳米产品需求的增长可能会使纳米材料成为21世纪的“石棉”[1]。因此,在关注纳米材料正面效应的同时不能忽视其负面效应,以更好地反馈和指导纳米材料的安全开发和应用。自2004年开始,关于“纳米安全性(Nanosafety)”或“纳米毒性(Nanotoxicity)”问题的SCI论文发刊量逐年上升(见图1),表明人们对纳米材料潜在危害性的重视程度逐年上升。

纳米技术发展的安全需求催生和加速了一门新兴的交叉学科,即纳米毒理学(Nanotoxicology)的成长[11]。纳米毒理学是毒理学的一门分支学科,是研究纳米材料的特殊特性与生物系统相互作用对生命体系所产生的毒理学效应。纳米毒理学的目标是揭示纳米材料的物理、化学性质与诱导毒性生物反应之间的关系对人类健康的可能影响[12]。在纳米科技发展的背景下,纳米毒理学不仅属于新的基础科学的前沿领域,也是保障纳米技术可持续发展以及纳米产品安全应用的关键环节。

(一)国际纳米生物效应与安全性研究的标志性事件

自Science杂志于2003年首次发表文章“American Chemical Society Meeting: Nanomaterials Show Signs of Toxicity”以来,各国政府高度重视纳米负面生物效应的研究,支持力度不断增加。例如,美国投入的经费逐年提升;英國出版Nanotoxicology杂志推动了纳米毒理学研究的热潮;德国对纳米材料的潜在致癌作用进行了风险评估;瑞典和法国建立了使用纳米材料数量和类型等信息的强制性报告制度。另外,欧共体、FDA、经济合作与发展组织(OECD)也积极参与纳米材料安全性评估的研究热潮[13]。

(二)我国纳米生物效应与安全性研究的发展现状

我国开展纳米毒理学研究对国际产生了重要影响。早在2001年,中国科学院高能物理所就提出了“开展纳米生物效应、毒性与安全性研究”的建议。次年,我国第一个以纳米材料的健康效应与生物安全性为研究方向的重点实验室“中国科学院纳米生物效应与安全性重点实验室”诞生。迄今,实验室取得了一系列研究成果。其中,陈春英研究员等人近期在Nature Nanotechnology(自然·纳米技术) 发表了题为“Long-term Pulmonary Exposure to Multi-walled Carbon Nanotubes Promotes Breast Cancer Metastatic Cascades”的文章,首次报道了碳纳米管(CNT)长期呼吸暴露后的延迟毒性,可导致原位乳腺肿瘤的多发性转移,揭示了其对肺部以外的远端器官的肿瘤发生发展的影响[14]。其他开展纳米毒理学研究的高校包括东南大学公共卫生学院、苏州大学医学部放射医学与防护学院辐射纳米毒理研究中心等。

赵宇亮院士说,中国若想在纳米科技领域占据主导权,必须以前瞻性的视角进行纳米安全性战略研究,必须从国家层面建立研究平台和评价体系。包括我国在内的许多国家正积极开展纳米材料的生物安全性研究,把生物环境健康效应以及职业卫生防护等问题列在纳米科技发展战略的重要位置,以促进纳米技术更好地安全应用和可持续发展。目前,中国在全球排名中位列第一,表明我国在该领域所付出的努力以及对全球安全发展纳米技术的贡献(见表1)。尽管目前尚无纳米材料生物安全性的系统性评价标准,但科学家仍在为之努力。

二、预防医学教育的现状

預防医学是一门以人群为研究对象,运用多种技术手段研究健康的影响因素及其作用规律,阐明机体内外因素与人群健康的相互关系,并制定公共卫生策略与措施,以预防疾病、提高生命质量为目的的学科[16]。

在所授课程中,“毒理学”是从医学角度研究环境有害因素(化学、物理和生物因素)对机体的毒作用、生物学机制、安全性评价、风险度评估和风险度管理与交流的科学[17]。其中,高校在预防医学本科生的教学中设置了“卫生毒理学”课程,而未设置“纳米毒理学”的专业课程。

三、公共卫生学院开展“纳米毒理学”教学的意义

由于预防医学处于保卫人群健康的第一线,纳米材料生物安全性研究给预防医学带来了机遇,研究医用纳米材料毒理学可以提高其生物安全性以更好地发挥疾病诊治的价值;而研究工业纳米材料毒理学可以发现剂量反应关系,提高工业纳米材料的安全性,保护作业人员的安全和人们生存环境的安全。但随之而来的是严峻的挑战。采用传统毒理学研究手段难以科学地揭示纳米材料在人体内的规律,这就必须采用学科交叉的方式去创造新的研究手段。目前我国纳米材料生物安全性研究的队伍已初具规模,但与欧美相比,我国的研究团队仍然较少。随着国家在多学科交叉融合研究平台体系建设的投入逐步提升,需要更多高水平的科技人员加入研究队伍[18]。

从研究纳米毒理学的科学意义、国家战略高度和人才储备紧缺等方面可以看出,迫切需要在预防医学领域开展纳米毒理学研究。目前,我国关于纳米毒理学方面的研究已出版多个专著,包括赵宇亮院士领衔11个国家的科学家编著的世界第一本教科书Nanotoxicology、出版的10部《纳米生物效应》系列丛书;杨祥良教授主编的《纳米药物安全性》以及庄志雄教授等主译的《纳米毒理学-特征,剂量和健康效应》(Nanotoxicology-Characterization, Dosing and Health Effects),因此教科书资源丰富,有利于学生了解纳米毒理学的发展历史和已取得的研究基础;此外还有不断更新的学术论文,有利于学生了解最新的发展动态和未来的发展方向。在教学上开展“纳米毒理学”这门课,能够让预防医学的学生在本科阶段对纳米毒理学有较为全面和系统的认知,并且通过实验课和文献阅读,可以让学生更加直观地感受纳米毒理学的重要性、趣味性和挑战性。通过对学生进行理论知识传授能够让学生具备更加扎实的毒理学理论基础,更加有利于今后纳米毒理学科研工作的开展。

结语

纳米毒理学的发展方兴未艾,其作为一种交叉学科并不是预防医学能够独立解决的问题,而是需要充分发挥各学科的特长共同解决这一问题。尤其是从预防医学学科视角,对纳米材料的生产、运输、使用等环节进行干预,有望对人群的健康防护和纳米技术的发展产生正面影响。因此,亟须在公共卫生与预防医学专业的教学中开展“纳米毒理学”课程,为今后更高水平的纳米毒理学研究输送人才。

参考文献

[1]周国强,陈春英,李玉锋,等.纳米材料生物效应研究进展[J].生物化学与生物物理进展,2008(9):998-1006.

[2]WHITESIDES G. Nanoscience, nanotechnology, and chemistry[J]. Small,2005,1(2):172-179.

[3]DOLEZ, I Patricia, Nanoengineering: Global approaches to health and safety issues[M]. Elsevier,2015:4.

[4]王震宇.人工合成纳米颗粒在环境中的行为和应用[J].国际学术动态,2018(6):26-27.

[5]PETER G, SUSANNA B. The pharmacokinetics and pharmacodynamics of iron preparations[J].Pharmaceutics,2011,3(1):12-33.

[6]ANSELMO A C, MITRAGOTRI S . Nanoparticles in the clinic[J]. Bioengineering & translational medicine, 2016,1(1):10-29.

[7]PEER D, KARP J M, HONG S et al. Nanocarriers as an emerging platform for cancer therapy[J]. Nature nanotechnology, 2007,2(12):751-760.

[8]HAO R T, CHEN J, ZHAO L H et al. Sentinel lymph node biopsy using carbon nanoparticles for Chinese patients with papillary thyroid microcarcinoma[J]. European journal of surgical oncology,2012,38(8):718-724.

[9]ZHONG X Y, WANG X W, LI Jianxiang et al. ROS-based dynamic therapy synergy with modulating tumor cell-microenvironment mediated by inorganic nanomedicine[J]. Coordination chemistry reviews,2021,437:213828.

[10]SHARIFI S, BEHZADI S, LAURENT S et al, Tox- icity of nanomaterials[J]. Chemical society reviews, 2012,41(6):2323-2343.

[11]賈光,庄志雄.纳米技术发展的安全需求催生和加速了纳米毒理学成长[J].中华预防医学杂志,2010(9):773-774.

[12]JAIN S K, SAHNI Y P, RAJPUT N et al. Nanotoxicology: an emerging discipline[J]. Veterinary world,2011,4(1):35-40.

[13]刘颖,陈春英.纳米生物效应与安全性研究展望[J].科学通报,2018,63(35):3825-3842.

[14]LU Xue-fei, ZHU Yong, BAI Ru, et al. Long-term pulmonary exposure to multi-walled carbon nanotubes promotes breast cancer metastatic cascades[J]. Nature nanotechnology,2019,14(7):719-727.

[15]ZHU S, LI L, GU Z et al, 15 years of small: research trends in nanosafety[J].Small,2020,16(36):2000980.

[16]曾光,黄建始.公共卫生的定义和宗旨[J].中华医学杂志,2010(6):367-370.

[17]孙志伟,陈雯,周建伟,等.毒理学基础(第7版)[M].北京:人民卫生出版社,2017.

[18]赵宇亮.纳米材料的生物安全性:预防医学的机遇及挑战[J].中华预防医学杂志,2015,49(9):761-765.

On the Necessity of Offering the Course of Nanotoxicology in the School of Public Health

ZHONG Xiao-yan

(School of Public Health, Medical College of Soochow University, Suzhou, Jiangsu 215123, China)

Abstract: The rapid development of nanotechnology has had an important and far-reaching impact on people’s lives. While providing convenience for people, nanomaterials also have potential negative effects on human health, ecology, and environment. As the major of public health and preventive medicine is in an important position to safeguard human health, colleges and universities should conform to the needs of social development to popularize the professional knowledge of Nanotoxicology among undergraduates in response to the needs of social development. Unfortunately, at present, the vast majority of undergraduates majoring in public health and preventive medicine in domestic universities have not received the systematic education on Nanotoxicology. Therefore, it is urgent to set up this course in order to lay a solid foundation for the future research of Nanotoxicology and provide talent reserve for the development of Nanotoxicology in our country.

Key words: public health and preventive medicine; toxicology; nanomaterials; Nanotoxicology; interdisciplinary science

3221500589208