中古音系研究框架

2022-03-19麦耘

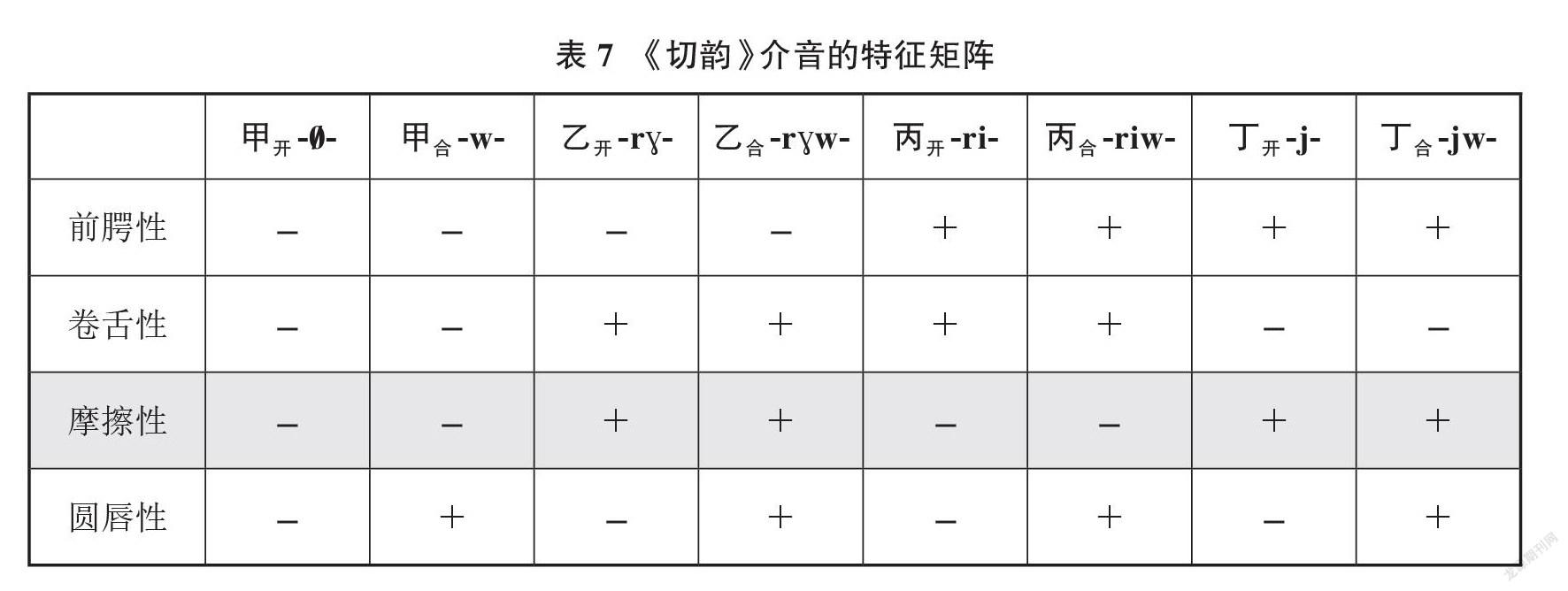

摘 要 文章指出中古音系研究当以中古介音的研究为核心,并以《切韵》“重纽”问题为切入点,理解韵图“等”的含义和形成史。文章构拟了中古后期韵图的四类介音:一等-0/-,二等-ɣ-,三等-i-,四等-j-(二、四等带摩擦色彩),中古前期《切韵》的四类介音:甲类-0/-,乙类-rɣ-,丙类-ri-,丁类-j-(乙、丙类带卷舌色彩,乙、丁类带摩擦色彩);并在此基础上讨论从中古前期到后期介音系统的传承和演变,以及这两个时期介音与声母的结合、《切韵》庄章组与韵图照组的关系等问题。

关键词 “等” 重纽 介音 声介合母 中古前期和后期

一、 引 言

一直以来,研究中古音、研究《切韵》,以及研究韵图,首重确定韵腹元音和声母系统;介音在研究中的地位,一般不会与元音和声母并列。至于“重纽”问题,有的学者根本不关心、不分析;即使研究重纽的学者,多亦只视为《切韵》音系众多问题中的一个

而已。

但根据笔者的想法,“重纽”是《切韵》研究的关键,应从这里入手搞清楚《切韵》的介音系统,并由此出发,进一步掌握整个中古音系。

一般来说,介音问题是研究汉语音系很好的抓手。介音又称“韵头”,后一个称呼意味着它是韵母的一部分;而称“介音”则是把它看作介于声母与韵母之间的一种音节成分,既不属于声母,也不属于韵母,而是将两者联结起来的介质。这不仅仅是个称呼。

汉语音节构成的关键在声韵配合,而声韵配合的枢纽在介音;声韵配合关系实即介音与声母、与韵母前后两方面的配合关系。抓住介音,音系研究和音节结构研究即可提纲挈领。譬如,现代北京话的四呼实际上就反映四种介音(将韵腹元音i、u、y视为同时带有

-i-、-u-、-y-介音),把握了四呼,就能顺利地把整个北京话音系捋清。[1]

以今推古,可知解构中古音的介音系统是中古音研究的关键和核心,中古声母、韵腹的研究都应该在介音研究的基础上进行。

要了解中古的介音系统,不能不了解《切韵》的“重纽”。重纽问题是观察中古介音最重要的窗口,是中古音研究的最佳切入点。

关键在于对重纽的认识,即重纽两类的对立是介音对立,是《切韵》三等韵内部两种前腭介音的对立。只有透过重纽,才能看明白作为中古前期音代表的《切韵》音系的介音、介音与声母的关系乃至介音与韵腹的关系,看明白《切韵》的音节结构和整个音系轮廓,并且可以由此正确理解中古后期的韵图四个“等”的真实含义及其形成史。

二、 “等”所反映的中古后期介音系统

对于“等”,最著名的说法是江永《音学辨微·辨等列》所言:“一等洪大,二等次大,三四皆细,而四尤细。”然而,何为“洪”何为“细”,江永未做申述,事实上那个时代也没有像今天这样的语音学知识;况且,作为清代人的江永本不可能有唐宋古音的语感。所以,以往奉江永此语为论“等”之圭臬,其实不能解决问题。

现代学者多根据高本汉(1915—1926/1940/1995)对《切韵》的构拟,以韵腹元音开口度大为洪,开口度小为细:一等ɑ,二等a,三等ɛ,四等e。但是,这个模式在整个《切韵》音系里并不具周遍性。首先,麻、庚韵二三等同韵,东韵一三等同韵,自无法使不同等有不同韵腹,而不得不援介音为救兵:带前腭介音为细,否则为洪;其次,通、遇、流、臻、曾诸摄一等的韵腹也不可能构拟为开口度大的元音,于是有学者用“元音锐钝”代替元音开口度来区分“等”,但同样要以前腭介音来做辅助。(陈振寰 1986)79-80不管怎么说,以元音为主、介音为辅来分洪细四等,在音系结构上缺乏一致性。(麦耘 2008)

其实,高本汉提出四类韵腹分四等的模式,仅是就蟹、效、山、咸数摄而言,并无意以之覆盖整个《切韵》。他起初用以定义“等”的是四类介音:一等-0/-,二等-ⁱ-,三等-i̭ -,四等-i-。其中二等“寄生的”前腭介音,是为解释后代二等牙喉音-i-介音的

来源。

但是,后来高本汉受到马伯乐的批评,取消了二等介音,只靠一等为后元音、二等为“很前很浅”的a来区分一、二等。然而他也意识到,这会有两个问题:第一,二等江韵在《切韵》是后元音,后代为什么也能衍生出前腭介音?第二,前元音在k类声母前衍生出前腭介音尚可以理解,而在影母何以也有此现象?对后一问题,高本汉放弃了解释;前一问题则采用马伯乐“江韵元音在唐代变a”之说。(高本汉 1915—1926/1940/1995)477-478但江韵的韵腹在隋代已与一等唐韵合流(麦耘 1999),而后代江韵喉牙音字会衍生前腭介音,唐韵则无此现象。

后来,学术界对“尤细”的四等有没有前腭介音也产生了争议,这就更动摇了以介音定义“等”的框架。

尽管如此,“等以介音分”的思路具有系统上的自洽性,用统一的标准来分类,值得推崇,比“用韵腹分等,韵腹无效再用介音”要好得多。秉承此思路,笔者认为,韵图的4个“等”就是4种介音。今列韻图4种(分开合为8个)介音的特征矩阵如表1所示:

[卷舌性]仅见于知、照组和日母,为羡余特征,列此以与《切韵》(见下文)衔接。

需要特别说明的是:表1表现的是韵图的介音系统,而非《切韵》的介音系统。

关于四等,首先要强调:这里说的是韵图的四等,即韵图安置在第四行的韵类,而不是《切韵》韵母分类中的“四等韵”。从《切韵》的角度看,韵图的四等由两部分组成:一是四等韵;二是三等韵中的精组和羊母(喻四)字,以及重纽四等。

笔者同意陆志韦(1947/1985)等学者的观点,四等韵在《切韵》不带前腭介音,它们是在《切韵》之后才产生前腭介音,从而与三等韵之一部分合流,构成韵图的四等。

此所言“三等韵之一部分”,在唇牙喉音里就是重纽四等。《切韵》三等韵的“重纽”两类,韵图分列三等和四等。重纽四等唇音在汉越音中变读为舌齿音(王力 1948/1980),潘悟云和朱晓农(1982/2002)、朱晓农(2004/2006)指出其音变机制,是重纽四等带有较强摩擦性的-j-介音。

不过,汉越音变舌齿音的唇音字不止重纽四等,还包括一部分四等韵字。(丁邦新2015)78-82对此,笔者的解释是:当时传入越南的汉语音系正经历四等韵产生前腭介音的词汇扩散式过程,部分四等韵字的前腭介音变得与重纽四等-j-相同,因此它们也变为了舌齿音。

在韵图中,这个音变过程全部完成,所以四等韵和重纽四等都列于四等位置。由此推断,韵图四等的介音是摩擦的-j-。若要强调其摩擦性,甚至可以写作-ʝ-。

四等牙喉音合口在现代方言和域外汉字音中有读开口的倾向。官话方言的例子如:“季遗疫役尹沿兖倾顷颖营萦茔以上重纽四等(含喻四)/畦携县血萤以上四等韵。”《中原音韵》大似。又山摄四等牙喉音(含仙韵重纽四等和四等韵先韵)之合口在朝鲜汉字音概读开口,如“绢”kiən,“缺”kiəl,“玄”hiən等。(郑仁甲 1994;高本汉 1915—1926/1940/1995613)闽方言和日本汉字音也有这种情况,见后文。術韵重纽四等“橘”广州白读kɐt(写作“桔”,文读kwɐt)也可能属此类。推测四等的-j-介音很强(可理解为摩擦强),有时甚至盖过合口

介音。

在山西一些方言里,古牙喉音开口三等跟四等的声母有不同层次。例如洪洞话,三等“桥”tɕhiɑo、“惊”tɕien,四等(此处只记白读)“翘”重纽四等thiɑo、“经”四等韵tie,等等。

(刘海阳 2017)可以构拟一条腭化推链:k>tɕ>t,四等的k先腭化并擦化为塞擦音tɕ,之后三等的k腭化擦化,推动tɕ变成t。这也可以成为四等介音比三等更具摩擦性的证据。[2]

关于二等,许宝华、潘悟云(1985/2012,1994/2012)论证《切韵》二等韵有一种独特的介音,[3]并拟为后腭的-ɯ-;郑张尚芳(1987/2012)拟作同部位的浊擦音-ɣ-。《切韵》二等韵与韵图二等不完全等同,不过二者在外延上相差很小。今对韵图二等介音采取郑张尚芳的构拟。

在元代《蒙古字韵》里,牙喉音开口三等与四等保持对立,而二等牙喉音开口产生前腭介音,每每与四等介音相同。(麦耘1995b)前引山西方言也表现出这个特点,如洪洞“耕”tie。可以推测,在韵图时代,二等和四等的介音应具有某个共同特征,能导致二者后来合流。现在笔者的解释是:这个特点就是[+摩擦性]。[4]

不过,《集韵》二等韵反切上字的表现显示,二等新出现的喉牙音开口介音与三等介音接近。(麦耘1995a)这跟《蒙古字韵》不一样。如此,在北宋前期,表1[卷舌性]一行中二、三等的“±”号可能要改成“+”号,近于《切韵》的乙类和丙类(见下文)。

三、 中古后期的介音與声母的关系

“三十六字母”是韵图的声母,基本上能代表中古后期的声母系统。

对表2的简单说明:

①用ɦ表示气声。古全浊声母至少在清化之前是气声,而未必是常态浊音,这一点学界已有不少讨论。(麦耘 1998/2012;朱晓农 2010/2012)

②轻唇音两处出现,一种是刚从重唇音分化出来的情况,另一种(方括号内)是后来的发展。(参潘悟云 1983)

③知、照组带r,表示卷舌音,可以理解为带卷舌色彩的舌叶-后龈音。

④禅、床相混,可能有塞擦音和擦音的变体。

⑤知组在《切韵》为爆发音,至北宋开始塞擦化,但尚未与照组合流,见邵雍《声音唱和图》。(周祖谟 1943/1966)今暂构拟为带弱擦音成分(以上标的s表示)的塞擦音。

⑥表2中列了两个来母,其实是互补的,音位上只是一个声母:l在一、四等,lr在二、三等,与端、知组相平行。

⑦高氏拟《切韵》日母为ȵʑ。李荣(1956)125证明日母在《切韵》是ȵ;它读鼻擦音要到宋代(储泰松1998)。在韵图里,日母列三等,与照三组平行,当亦带卷舌色彩。

中古后期声母与介音有相当整齐的配合关系。表3是三十六字母与韵图四个等的相配表(表格中的括号表示字数少,下同)。

表3里有一个问题笔者目前尚未解决:轻唇音在中唐已经失去前腭介音(从慧琳《一切经音义》的反切中可以看到),但韵图何以仍列于三等?这还恳请方家指教。

表4取“五音”中起头声母为代表(轻唇音先搁下),再加喻母,显示韵图的“声介合母”,即声母与介音的结合体(开口赅合口)。

喻三、喻四虽同为零声母,但能分别,是由于介音不同,主要是带摩擦与否。[6]

四、 中古音分前期和后期

讲到韵图诸等与声母的配合,就会遇上所谓“假二等、假四等”之谜。

一个很流行的说法是:《韵镜》是《切韵》的直接表格化,本来应该完全按《切韵》系统来排列字音;但是,由于韵图形制上的缺陷,使得某些局部安排不好,其中最主要的是只给齿音安排一个纵栏,庄三、精三组既为三等韵字,自应列于三等,但三等位置已被章组所占,于是不得不把它们分别排到二等和四等,遂成为“假二等、假四等”。

这是一件很奇怪的事。既然《切韵》的三等韵里有庄、章、精三套齿音(舌冠咝音)声母,韵图如果严格依《切韵》排列,便当在齿音设计三栏位置,为何只有一栏?还有喻四和重纽四等作为三等韵字,也被安排在四等位置,也算是一类“假四等”。

破谜的关键在于:要认识到韵图与《切韵》在音系上、尤其是介音系统上的差异。

中古时期始于南北朝,迄于南朝宋之际,长达700年,其间语音变化不小,须分阶段研究。高本汉对此认识不足;后来已有多位学者指出,中古内部应再分期。

笔者以盛唐与中唐之间为界,分中古音前期与中古音后期。(麦耘 2002/2012)中古音前期以《切韵》为代表,后期以晚期韵图《四声等子》《切韵指掌图》《切韵指南》等为代表。[7]

“一等、二等、三等、四等”本指韵图的四横行,分别安排中古后期四类带不同介音的韵母。“等”与韵书反切的出入,宋人已知之,乃有等韵门法。清代有些学者不满韵图,谓其形制不善而滥用门法来弥缝;其实是他们自己只有“今音”概念,而昧于语音发展。

现代学者利用韵图的术语,经过改造后,用于《切韵》音系研究:《切韵》各韵类,列于韵图一等、二等、四等者,分别被称为“一等韵、二等韵、四等韵”;其余统称“三等韵”,其中多数字列于三等,也有些字列于二等、四等。可见,《切韵》“×等韵”与韵图“×等”不完全对等,是由于旧瓶装新酒;韵图和《切韵》两者时代不同,本来就不可能处处吻合。

韵图不应受到责难,倒是学界应反思对韵图的传统认识是否正确。凡韵图与《切韵》不对应之处,多应理解为反映了汉语通语音系从中古前期到中古后期发生的演变。(参

陈振寰 1986218-220;麦耘 1995a,2002/2012)

为防混淆,笔者有一个重要提议:把“×等”与“×等韵”两套术语区别使用。

与贬抑韵图的观点相反,龙宇纯(1997)和陈保亚(2004)极其重视韵图,认为研究中古音,首先要利用韵图的信息,尤其是“等”所表露的音系架构。[8]龙宇纯甚至无视《切韵》反切的一些信息,以迁就对韵图的理解(例如他庄、章组不分两套的观点)。

如果是研究中古后期音,以韵图为重,当然绝对正确(本文正是这样做的)。但是,如果要研究《切韵》,这就有问题。因为《切韵》是中古前期的音系,而韵图的大多数信息(除了早期韵图的分韵),如四个“等”和“字母”,反映的则是中古后期的音系特点,《切韵》与韵图两者是传承、演化的关系,而并不等同。(麦耘 2002/2012,2008)

总而言之,必须对“中古音分前、后期”这一点有非常充分的认识。

五、 《切韵》的“重纽”

《切韵》三等韵中部分韵的唇牙喉音有两套小韵,其在韵图里,一套列于三等,称“重纽三等”或“B类”;一套列于四等,称“重纽四等”或“A类”。关于重纽的音系特点,参看

李新魁(1984/1993)。表5列出重纽韵如下(平赅上去入。关于高、低元音,见下文):

重纽本是在同一韵之内的现象,但庚三与清韵较为特别,两韵的唇牙喉音构成重纽关系;在韵图中,庚三与清的唇牙喉音排在同图,庚三列三等,清列四等。此问题见下文。

在韵图中,尤韵与幽韵放在同一图里,尤韵主要在三等,幽韵在四等,情况与庚三和清相若,故很多学者相信尤幽也是重纽关系。但实际上应该不是,主要是因为尤韵是轻唇韵,而重纽现象依例是不出现于轻唇韵的。(麦耘 1988)

笔者(麦耘1988,1995a)曾认为幽韵在《切韵》属B类,至韵图时代变为A类。现在笔者接受董同龢(1948/1974)的观点,认为幽韵本身是重纽韵。《王三》幽韵有一处明显的重纽对立:“飍,香幽反”是A類,“休,许彪反”是B类。另有一处比较隐蔽:“飍”的又音“风幽反”是A类,“彪,甫休反”是B类。[9]

除庚三与清外,重纽两类在同一韵,反切下字常能区分,但亦时有混淆,且知组和来母字与两类都互切。如果系联反切下字,系联到最后,对立的重纽小韵常会被视为同音。这也是有的学者认为重纽并无实际语音区别的原因之一。

这涉及中古反切的构造规则:介音主要由反切下字表现,但有时也反映不到;反切上字则时亦顾及介音。有很多时候反切上、下字都表现介音。这就是赵元任(1941)的“介音和谐说”。陆志韦(1955/2003)对此有很详细的讨论。

在重纽韵中,凡切上字属B类,被切字就是B类,律之A类亦然,[10]日本学者称之为“类相关”。(参平山久雄 1997/2005)不过,重纽两类都有超过60%用到普通三等韵(无重纽的三等韵,以下简称“普三”)的字为切上字,以此为中介,两类切上字能系联到一起。

如是,无论系联上字还是系联下字,两类反切的分界都似有似无,无法截然划开;显然,凭刚性的、切上下字分开系联来观察重纽不可行,必须逐个小韵同时看反切上、下字。

由此可以判断:重纽两类既非韵腹有异,亦非声母不同,乃是介音之别;重纽的介音有时由切上字表现,有时由切下字表现,有时由切上下字共同表现。(麦耘 1992)

陆志韦(1947/198525)认为重纽三等即B类介音是-ɪ-(同时声母带撮唇),重纽四等即A类介音是-i-。郑仁甲(1994)根据朝鲜汉字音,分别构拟为-ï-和-i-。

俞敏(1980/1984)指出,在早期的梵汉对音中,重纽B类对应梵文-r-,A类对应-y-

(=-j-);施向东(1983/2009)据此分别构拟为-ɹ-介音和-i-介音。

邵荣芬(1982)拟B类-i-,A类-j-。潘悟云和朱晓农(1982/2002)写法上与邵荣芬相同,唯针对A类唇音在汉越语读舌齿音的现象,指出A类介音-j-带强摩擦性,前已述及。

笔者曾取俞敏和施向东之说,结合陆志韦的构拟,把 B 类介音写作-rɪ-,表示带卷舌性的-ɪ-,A类介音则作-i-。(麦耘 1992)今循潘悟云和朱晓农的观点重新构拟,强调A类带强摩擦性的前腭介音-j-,则B类亦不必写作-rɪ-,径作-ri-可也。[11]

福州音在重纽字读音上有两个特点:第一,有的B类开口读圆唇音,如“巾”kyŋ、

“件”文kyoŋ/白yoŋ(比较A开“紧”kiŋ、“遣”khieŋ);第二,有的A类合口读不圆唇,如“葵”ki、“均”kiŋ(比较B合“龟”kui、“菌”khyŋ)。日本汉字音也可见这两个特点。

第二点前面谈过了。第一点显示B类带某种唇色彩。(参王静如 1941/2015;陆志韦

1947/1985;李新魁1984/1993)其他方言也有痕迹,如广州话残存的一处重纽对立是:

质开B“乙”jyt~A“一”jɐt;又官话陌三开“剧”读撮口。由于合口也有重纽对立,故此色彩当与合口成分不同,且非区别特征。元代《蒙古字韵》支韵唇音B类作ue,如“被”bue,“眉”mue(比较A“庇”bi、“弥”mi),应是同一个问题(《中原音韵》齐微韵唇音也有类似的开合对应,但有淆乱)。明末《西儒耳目资》止蟹摄明母B类还作mui,如“美”(比较A“弥”mi)。[12]

陆志韦(1947/1985)26认为,普三唇牙喉音字的介音属于B类。麦耘(1992)为他提供了一些反切上的证据。

后代的演变支持这个判断。中唐慧琳《一切经音义》里,与普三合并的是B类,而非A类。(赵翠阳 2014)例如山摄,普三元韵和仙B合并,而与仙A和四等韻先韵对立。

(黄淬伯 1941/2010)元、仙在《切韵》韵腹有异,中唐相同,但元只与仙B合流,因为它们介音同类。韵图的排列与慧琳音正对应得上。

普三唇牙喉音有没有B类的特殊唇色彩,尚待研究。

至于唇牙喉音以外其他声母字的介音,陆志韦(1947/198525-26)认为:精组、章组、日母、喻四(羊母)的介音与A类同;喻三(云母)、庄组、知组和来母与B类同。《王三》反切下字的统计结果证实他的观点多有道理,但知组和来母在反切行为上摇摆于两类之间。(麦耘1992)各家对舌齿音归类有不同看法,主要分歧也在知组和来母。笔者认为知组来母的介音同B类-ri-,但可能没有B类的唇色彩,所以切下字与B类不够密切。[13]

这些声母的介音,无论在重纽韵还是在普三中,都是一样的。

两类介音在韵图中的位置如下[黑体是A类,楷体是B类;括号表示字极少。可比较表6与李荣(1956)79图五的异同]:

括号中的“定”指“地”字,代表三等韵中数量极少的端组字。

这种分布与韵图的等列有出入——章组日母为A类而韵图列三等,庄组为B类而韵图列二等。这是因为韵图的介音状况与《切韵》有所不同,见后文。

《切韵》切下字的分布显示章、精组归A类。但邵荣芬(1982)80因韵图的排列与这种认识不符而不之信,另据元代《韵会举要》等的信息,认定舌齿音介音当同B类。这是忽视了《切韵》与韵图在介音方面的差异。[14]

六、 《切韵》的介音系统

自高本汉以来,“《切韵》三等韵具有一种前腭介音”这一观点长期统治着音韵学界,似乎已成为定论。但是,对重纽的研究表明,三等韵前腭介音不是一种,而是两种。

三等韵里有两种对立的前腭介音——这极为重要的一点,陆志韦(1947/1985)早已说得很清楚。由此出发,可以对《切韵》的整个介音系统做全盘的重新考量。

现在可以看到,重纽并非《切韵》研究的局部性问题,而是牵涉全局的极重大问题。

陆志韦(1947/1985)、李荣(1956)、邵荣芬(1982)等都考证,《切韵》的四等韵没有前腭介音,其介音状况与一等韵相同。《切韵》-j-介音韵只包含三等韵的A类。

除所谓“假二等”外,《切韵》二等韵对应于韵图二等。麦耘(1992)从系统上推测,中古前期二等韵介音也带卷舌色彩[很“凑巧”的是,可以与李方桂(1971/1980)所构拟的上古二等*-r-介音接得上],今写作-rɣ-,表示带卷舌色彩、且带摩擦性的非前腭介音。[15]

今为《切韵》分甲、乙、丙、丁构拟 4 类介音,其中:甲类=一等韵和四等韵;乙类=二等韵;丙类=三等韵之B类;丁类=三等韵之A类(A与B的分界见表6)。

与表1相比,[卷舌性]在此为区别特征,[摩擦性]为羡余特征;发展到中古后期,[摩擦性]上升为区别特征,[卷舌性]则退而为羡余特征,且只见于知、照组和日母。

仅就这个矩阵来说,反过来把[摩擦性]作为区别特征,把[卷舌性]作为羡余特征,也没问题。不过,笔者想探讨舌音端知分组、齿音精庄分组的原因。有了介音的不同,端组与知组、精组与庄组就可以在音位上两两合并。(麦耘 1994b,参看葛毅卿2003第二章第一节)反切上字大致能分,而又有“端知类隔”“精庄类隔”,不能完全分开,这种情况,用介音的[卷舌性]特征造成条件变体来解释,比较合适[16](参下文表10)。至于精组的内部一四等韵与三等韵之间比较模糊的分组,则是介音的[前腭性]在起作用。

唇牙喉音是钝音,与作为锐音的舌齿音(舌冠音)相比,声母对不同介音的敏感度有别。其一二四等韵(甲乙类)与三等韵(丙丁类)切上字有强烈的分组倾向,可以介音的[前腭性]为说;三等韵内部重纽两类(丙与丁)切上字不清晰的分类则又是由于[卷舌性]。

七、 《切韵》的声母及其与介音的配合

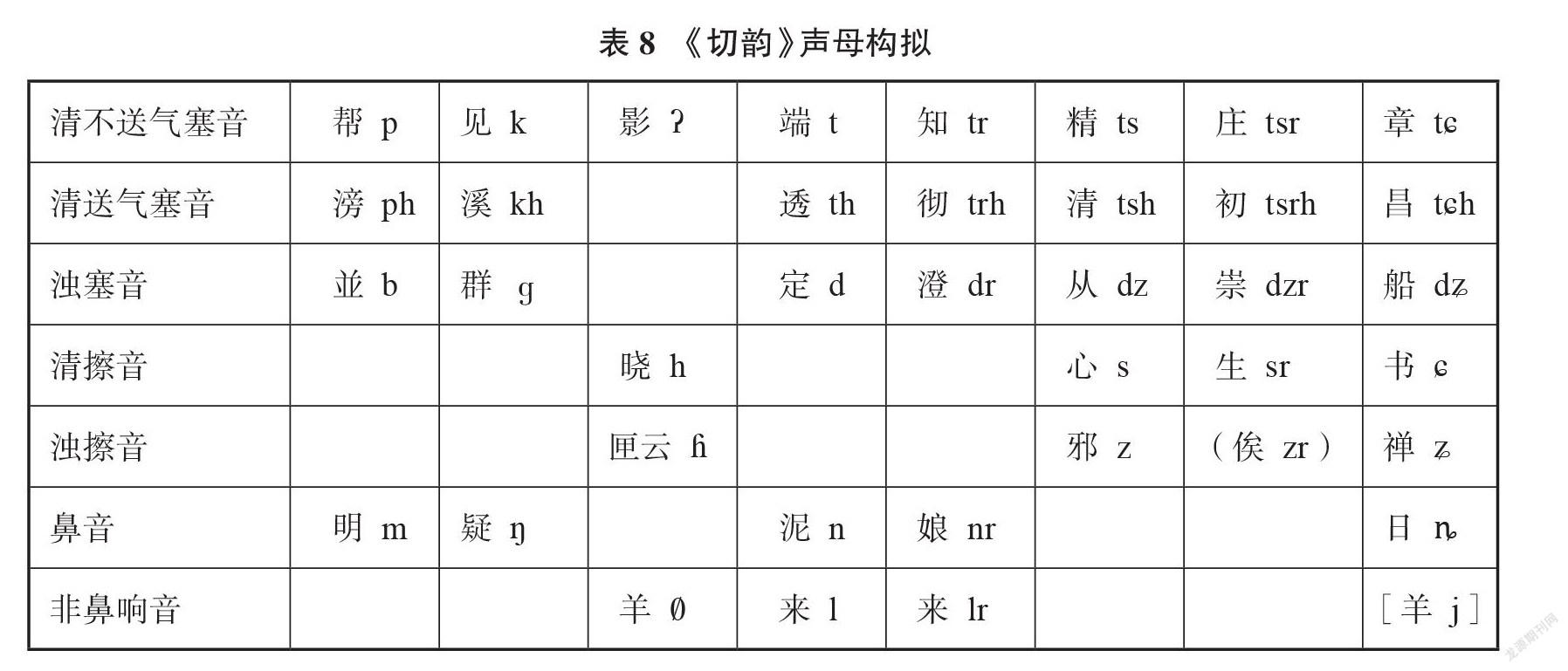

(一) 《切韵》声母

对表8的简单说明:

①中古前期通语的全浊音也有可能是气声,不过此处仍按传统的写法,作常态浊声;

②云母(喻三)一般认为归匣母,也不妨认为已有变零声母的趋向,但仍与羊母(喻四)因介音不同(云母丙类、羊母丁类)而对立;

③羊母为零声母,但只出现于丁类,所以也不妨说它以介音为声母,即j。

(二) 《切韵》四类介音与声母的配合

甲类分两行,是特意把一等韵和四等韵分开,可看到两者声母与介音的配合是完全一致的。这也是它们介音相同的一个侧面证据。

表9极为重要。从中可见《切韵》与韵图音系的一个重大差异:齿音的确不能如韵图只设一栏,因为三等韵精组与章组介音相同;而庄组在此必须按乙类(二等韵)、丙类(三等韵)分列,因为庄组丙类此时尚带前腭介音,未变成后代的所谓“假二等”。

章组和日母声母与韵母配合的受限性很明显。羊母与介音的配合同于章组,性质上与章组是相同的。

《切韵》“声介合母”如表10(开口赅合口)。以下将-rɣ-略写为-r-。

按纯形式来写,知、庄组应作trr(i)-、tsrr(i)-,这里是省了一个r。把r视为介音的成分,知和端、庄和精就可以看作是相同的音位了。(麦耘 1994b)[17]

曾有学生问:为什么唇牙喉音有重纽,舌齿音没有?今视表10,唇牙喉音的丙类pri-/kri-/ʔri-与丁类pj-/kj-/ʔj-之间固为重纽关系,然而,若忽略庄、精组声母是否卷舌的差异,只看介音,在庄组丙类tsri-与精组丁类tsj-之间,又何尝不能说是与唇牙喉音相平行的“重纽”?知组丙类tri-与端组丁类tj-的关系亦同,唯端丁字极少。

八、 从中古前期到后期介音和声母的演变

《切韵》与韵图在声介配合方面有同有异,或者说发生了演变。

取表11与表8比较,可以看到从《切韵》到韵图几个与介音有关的重要变化:

a. 《切韵》甲类中以ɛ为韵腹的韵(表中楷体)衍生出-j-介音,[18]从甲类中分离出来,进入丁类,一同组成韵图的四等,这些韵遂被后人命名为“四等韵”;甲类中的非ɛ韵腹者则保持原本的介音状况,成为韵图一等。

由此可见,就韵图四等的形成史而言,一向被视为四等正宗的四等韵其实是后来才来到这个位置的;在《切韵》中带有后来的四等介音-j-的丁类,则是四等的“老主人”,而反遭后人指为“假四等”。噫!何乃颠倒主客如是?吾今为之正名!

b. 原属丙类的三等韵庄组失去前腭介音,即tsri->tsr-,韵图遂列于二等(表11黑体部分)。这反映了从中古前期到后期的实际音变(此前《切韵》臻韵之设已发其轫),并非因韵图位置排不开而采取的不得已措置。“假二等”之说实为一大误解。视后世《蒙古字韵》《中原音韵》可知。

c.章组被丙类庄组演化后留下的空档吸引,从tɕj-变成tsri-。由于舌面-硬腭音的一整组音位在中古后期消失了,所以日母虽无空档吸引,也无法孤零零地留下,于是也变成卷舌音,且擦化,与娘母有别。表11将这部分标为仿宋体。

章组从声母与介音结合很顺当的tɕj-变为卷舌性与前腭性在发音上有矛盾的tsri-,这是一件不太好从音理上解释的事,应该不会是单纯的语音自然演化。

商克提出“舌齿音比例式”(见高本汉1915—1926/1940/199532),即舌音(舌冠爆发音)和齿音(舌冠咝音)之间的对称关系,在上古[表12左,大体用李方桂(1971/1980)的构拟,不过把-rj-介音改写为-ri-]、中古前期(表12中)和中古后期(表12右)表现各有

不同:

舌齿音关系从上古到中古前期、后期的情况及发生的变化如下。

1. 舌齿音比例式在上古表现得整整齐齐,非常漂亮,舌音和齿音各与4种介音拼合,两两相对。其中章组是与精组丁类相对的爆发音,属于“舌音”。[19]

2. 从上古发展到中古前期,章组发生塞擦化,从“舌音”变成了“齿音”。这一演化打破了舌音与齿音之间的平衡,舌音只剩3组是完整的(除了括号所表示的个别字作为章组演变的剩余外,tj-基本上成了空档),而齿音则有5组。章组只拼带丁类介音的韵母,不与甲、乙、丙类拼合,表10里那一大片空白很刺眼。

3. 再发展到中古后期,四等韵衍生-j-介音,端四填补了中古前期tj-的空缺,同时精组的-j-介音字也增加了。

4. 庄组丙类失去前腭介音,与庄组乙类合流。是即本节之b。tsri-位置遂成音系空档。

5. 章组进入庄丙原先的位置。是即本节之c。章组在《切韵》里处于只与丁类韵母拼合的尴尬地位,本来就承受着音系不平衡的压力,在出现了因庄丙的变化而留下的空档之后,就顺势填补了进去。简言之,章组的诡异变化是音系调整的结果。(麦耘 1994a)

后两项变化组成“拉链”式音变:tɕj->tsri->tsr-,导致庄、章两组合并为照组。[20]

经过中古后期的一番腾挪之后,韵图舌齿音的协合度比《切韵》大大提高,舌齿音的关系又回复严整的对称状态,与上古相似而又不同。这是一个“否定之否定”的循环。

往后到近代,知组完成塞擦化,合并到照组里去,平衡会再一次被打破。(麦耘 2004/2012)

综上所述,韵图把《切韵》重纽两类分列于三等和四等,并非随意,而是根据实际语音状况,而这一状况是有历史来源的。《切韵》丙类(含重纽三等)和丁类(含重纽四等)分别是韵图三等和四等的前身;韵图三、四等是《切韵》丙、丁类的继承和延伸。

大约在盛唐、中唐之际,四等韵衍生-j-,與原带-j-的丁类合流,即四等韵唇牙喉音合流于A类,四等韵精组合流于三等韵精组,组成后来韵图四等的雏形。是即本节之a。

另一个变化可能发生得更早,即普三与重纽韵合流。这是韵腹合流,但重纽韵的两类介音之别还存在,普三牙喉音只与B类合流,组成韵图三等牙喉音(唇音没有能合流的韵)。其他声母字也对应着合流。

这等于说,在中古后期,重纽两类各自有新成分加入,于是转化为韵图三、四等的对立。黄淬伯(1941/2010)指出慧琳音山摄三四等韵唇牙喉音“仙B+元~仙A+先”;赵翠阳(2014)发现,在慧琳音的唇牙喉音里,所有与重纽有关的韵全都是这个模式,即

“B类+普三~A类+四等韵”(除非同摄没有普三或四等韵)。本节之a在慧琳音已经实现,韵图的三、四等格局开始建立(唯本节之b和c尚未显)。朝鲜汉字音的牙喉音也是慧琳音模式。[21]

现在回过头可以看到,不把《切韵》重纽问题搞明白,就理不清韵图三、四等的性质及其形成的由来。

这涉及“三四等合流”问题。常见的说法是:三、四等在慧琳音时已经合流。这个说法中的“三、四等”实欲指三、四等韵。实际上,四等韵在慧琳音里并非与三等韵整体合流,仅是与丁类合流。(赵翠阳 2014)理解这一点的关键仍然是:《切韵》三、四等韵与韵图三、四等是不同的概念。

在韵图中,三等与四等的对立基本完整,但有少数混淆,是后来合流之滥觞。依新语法学派的观念(参王士元 1979/2000),语音演变是在同样条件下一齐进行的,所以部分变就表示全部变。但词汇扩散理论认为,音变是在词汇/字的层面逐批甚至逐个实现的。三四等合流开始发动后,并不会很快影响整个系统。直到近代,三四等对立在《蒙古字韵》仍部分保持,《中原音韵》《西儒耳目资》乃至现代方言犹可见三四等有别的残迹。

总之,三四等/三四等韵的合流是个相当长的历史过程。

九、 在介音研究的基础上构拟《切韵》元音

依音位学方法,音色略不同的元音与不同的介音配合时,可归纳为同一音位的不同条件变体(譬如E- ræ- riɛ-的韵腹都算是/ɛ/元音音位)。准此,则用7个元音即可构拟出《切韵》的全部韵腹。(参麦耘 1992,1995c)表13是一个可能的方案。

对表13的简单说明:

①带下画线为开合同韵(合口加-w-介音);其中歌含戈、寒含桓、真含谆。

②在-ri-和-j-介音下写有相同的韵目并以短杠相连者为重纽韵(不过庚riaŋ与清jɛŋ也是重纽关系);同韵无短杠相连则是两种介音依不同声母互补。

③方括号表示可能的音韵地位(具体另文讨论);圆括号表示字少。

④所有四等韵都是/ɛ/韵腹;重纽韵的I系列也是/ɛ/韵腹,II系列是/i/韵腹(见表5)。

⑤部分庄组声母字从真韵析出,另为臻韵,是庄丙介音消变之先声。(麦耘 2000)

中古后期的韵腹元音构拟也应在韵图四等介音的基础上构拟,但不能据《韵镜》《七音略》,须依晚期韵图《四声等子》等。本文暂略。

重纽一般在《切韵》同韵内,但庚三清例外。这涉及重纽字的来源。中古重纽两类与上古不同介音有关,也与上古不同韵腹有关,故两类字多来自上古不同韵部。例如:

上古歌部 riai > rie 支韵 B 支韵A je < jɛ 上古支部

上古元部 rian > riɛn 仙韵 B 仙韵A jɛn < jɛn 上古真部

上古阳部 riaŋ > riaŋ 庚三 B 清韵A jɛŋ < jɛŋ 上古耕部

上古歌、元部的一些字元音高化,进入《切韵》支、仙韵,成为重纽B类,与来自上古支、真部的重纽A类字形成对立。上古阳部与耕部也是这种关系,只是庚三的元音高化迟了一步,没变同清韵。事实上,庚三至中古后期变为iɛŋ(介音卷舌性消失),在韵图里也确实与清韵jɛŋ在唇牙喉音形成了如同重纽一样的同韵对立(唯是此时重纽对立已经转化为三、四等对立)。《切韵》里庚三作为B类与清韵作为A类隔着韵来实现重纽“对立”这种有点奇怪的情况,是古阳部这一部分字元音高化的演变较歌、元部滞后造成的。

附 注

[1] 即使像广州话这样被认为没有介音的方言,也同样如此。广州话的介音不显,或介音归入声母,实际上都显示了介音问题在广州话研究中的重要地位。

[2] 可以同时采用三根谷徹(1953)的观点,认为四等很闭的腭介音会导致声母发生腭化。

[3] 赵克刚(1985)认为二等有-r-介音;龙宇纯(1997)认为二等有-e-介音。

[4] 二等介音写作-ɰ-也是可以的,这里作-ɣ-是要强调其摩擦性。也有一种可能性:摩擦性强的只是牙喉音(近代演化成-j-介音),而舌齿音和唇音没那么强的摩擦。

[5] “塞音”包括爆发音和塞擦音。

[6] 李方桂(1971/1980)7认为《切韵》的喻三、喻四关系与韵图一样,也是零声母而介音有别;不过他的构拟与笔者不同,甚至差不多是相反:喻三j-,喻四ji-。

[7] 早期韵图《韵镜》《七音略》在分等和声母这两方面与晚期韵图完全相同,显示出中古后期的许多语音现象。但早期韵图在分韵上严守韵书,是保守的表现;晚期韵图合并韵类,反映中古后期的真实情况。

[8] 龙宇纯认为四等代表4种介音,陈保亚认为四等表示4种不同开口度的元音。龙说较合理。

[9] 《广韵》将幽韵“休”的字形写作“烋”,并入“飍”小韵,不独立为一音,而“彪”的反切改为“甫烋切”,这就把重纽对立关系掩盖了;但“彪”小韵里不收作为又音的“飍”字,仍然透露了消息。

[10] “匹”字例外。有一些作反切上字的“匹”字可能是“丕”或“叵”在传抄中的形讹。

[11] 卷舌性与i能否共存于一个音素内,学界争论得很多。关于这个问题,请参看麦耘(2015)。

[12] 今官话方言唇音ei~i之别,还能约略与《蒙古字韵》《中原音韵》《西儒耳目资》对应。

[13] 笔者(麦耘 1988)起初认为知组来母介音归A类,后来放弃了这个想法。

[14] 《韵会举要》的“字母韵”是归纳《蒙古字韵》的八思巴字注音而成,后者与八思巴字的某种对音规则有关,不能直接引用,需要另做研究。又,谢纪锋(1992)发现《汉书》颜师古音切在重纽两类与舌齿音的关系上与邵说不合,遂疑颜音无重纽。其实颜氏反切与《切韵》反切是一致的。

[15] 笔者(麦耘 1992)此前拟为-rɯ̯ -。又,赵克刚(1985)认为二等介音为-r-。

[16] 来母切上字也以[卷舌性]分两组,与端知平行,非高本汉(1915—1926/1940/1995)35所言的腭化分组。

[17] 《王三》端知类隔切占4.5%、精庄类隔切占0.6%,见溪疑三母和唇音的一二四等韵与三等韵互切比例分别为1%和11.7%。至少当时人对端组与知组的音感距离,比見组一二四等韵与三等韵之间还要小。今天的学者之所以承认唇牙喉音在《切韵》是一套声母,而认定端与知、精与庄要分开,其实是缘于“三十六字母”先入为主的引导(端知、精庄在中古后期各分成两组,轻唇音又不是按三等韵为条件分化)。学者在研究《切韵》时,往往以韵图编制者的音感为参照,但对中古后期与前期语音的差异思考得还不够多。

[18] 一般认为ɛ前头易于衍生前腭滑音,属于一种协同发音现象。有反对意见说:开口ɛ-变jɛ-尚可,合口wɛ-变为jwɛ-就不合理,因为有-w-隔着。但是,协同发音虽常常发生在紧邻的音之间,却并非必须,唯距离不能太远而已。况且一般习惯写作-jw-的介音实际上是否-wj-,或者干脆就是

-y-/-ɥ-,仍是有争议的。

[19] 《切韵》章组有多个上古来源,此处所列为其中一个。

[20] 黄笑山(2006)认为见、精组的腭化对章组构成的压力,对于章组合并入庄组非常重要。考虑到见、精组细音变tɕj-组要迟至明清,笔者觉得,发生于唐宋间的章、庄组合流最好还是不要用这个解释。庄丙演化后留下空档的吸引力已经是足够强的理由了。

[21] 跟慧琳音比,汉越音的唇音是四等韵变A类过程中的“未完成样品”。

参考文献

1. 陈保亚.论切韵音系韵母的一致构拟. //石锋,沈钟伟编.乐在其中——王士元教授七十华诞庆祝文集.天津:南开大学出版社,2004.

2. 陈振寰.音韵学.长沙:湖南人民出版社,1986.

3. 储泰松.梵汉对音与中古音研究,古汉语研究,1998(38).

4. 丁邦新.音韵学讲义.北京:北京大学出版社,2015.

5. 董同龢. 全本王仁煦刊谬补缺切韵的反切下字. //丁邦新编.董同龢先生语言学论文选集.台北:食货出版社,1948/1974 .

6. 高本汉. 中国音韵学研究(中译本).北京:商务印书馆,1915-1926/1940/1995。

7. 葛毅卿.隋唐音研究.南京:南京师范大学出版社,2003.

8. 黄淬伯.慧琳一切经音义反切考.北京:中华书局,1941/2010.

9. 黄笑山.中古-r-介音消失所引起的连锁变化. //何大安编.山高水长——丁邦新先生七秩寿庆论文集.台北:“中央研究院”语言研究所,2006.

10. 李方桂.上古音研究.北京:商务印书馆,1971/1980.

11. 李荣. 切韵音系.北京:科学出版社,1956.

12. 李新魁.《中原音韵》音系研究.郑州:中州书画社,1983.

13. 李新魁.《重纽研究》. //李新魁.著名中年语言学家自选集·李新魁自选集.郑州:河南教育出版社,1984/1993。

14. 刘海阳.韵图三四等对立在现代方言中的反映.方言,2017(4).

15. 龙宇纯.中古音的声类与韵类. //中华民国声韵学学会,“国立”台湾师范大学国文系所,“中央研究院”历史语言研究所主编.声韵论丛(第六辑).台北:台湾学生书局,1997.

16. 陆志韦.古音说略//陆志韦.陆志韦语言学著作集(一).北京:中华书局,1947/1985.

17. 陆志韦.古反切是怎样构造的. //陆志韦.陆志韦集.北京:中国社会科学出版社,1955/2003.

18. 麦耘. 从尤、幽韵的关系论到重纽的总体结构及其他.语言研究,1988(2).

19. 麦耘.论重纽及《切韵》的介音系统,语言研究,1992(2).

20. 麦耘.关于章组声母翘舌化的动因問题.古汉语研究,1994a(1).

21. 麦耘.《切韵》二十八声母说.语言研究,1994b(2).

22. 麦耘.论韵图的介音系统及重纽在《切韵》后的演变. //麦耘.音韵与方言研究.广州:广东人民出版社,1995a.

23. 麦耘. 《蒙古字韵》中的重纽及其他. //麦耘.音韵与方言研究.广州:广东人民出版社,1995b。

24. 麦耘.《切韵》元音系统试拟. //麦耘.音韵与方言研究.广州:广东人民出版社,1995c。

25. 麦耘.“浊音清化”分化的语音条件试释. //麦耘.著名中年语言学家自选集·麦耘卷.上海:上海教育出版社,1998/2012.

26. 麦耘.隋代韵文材料的数理分析.语言研究, 1999(37).

27. 麦耘.汉语语音史上词汇扩散一例——卷舌咝音使i/j消变的过程. //中华民国声韵学学会,“国立”台湾师范大学国文系所,“中央研究院”历史语言研究所主编.声韵论丛(第九辑).台北:台湾学生书局,2000。

28. 麦耘.汉语语音史上“中古时期”内部阶段的划分——兼论早期韵图的性质. //麦耘.著名中年语言学家自选集·麦耘卷.上海:上海教育出版社,2002/2012.

29. 麦耘.汉语声介系统的历史演变. //麦耘.著名中年语言学家自选集·麦耘卷. 上海:上海教育出版社,2004/2012。 30. 麦耘.论对中古音“等”的一致性构拟. //复旦大学汉语言文字学科《语言研究集刊》编委会编.语言研究集刊(第五辑).上海:上海辞书出版社,2008.

31. 麦耘.音韵学概论.南京:江苏教育出版社,2009.

32. 麦耘.汉语的 R 色彩声母. //《东方语言学》编委会编.东方语言学(第十五辑). 上海:上海教育出版社,2015.

33. 潘悟云.中古汉语轻唇化年代考.温州师院学报,1983(2).

34. 潘悟云.汉语历史音韵学.上海:上海教育出版社,2000.

35. 潘悟云,朱晓农.汉越语和《切韵》唇音字. //潘悟云.著名中年语言学家自选集·潘悟云卷.合肥:安徽教育出版社,1982/2002.

36. 平山久雄.重纽问题在日本. //平山久雄.平山久雄语言学论文集.北京:商务印书馆,1997/2005.

37. 三根谷徹.韵镜の三四等について.言语研究(31),1953(转引自平山久雄1997/2005).

38. 邵荣芬.切韵研究.北京:中国社会科学出版社,1982.

39. 施向东.玄奘译著中的梵汉对音和唐初中原方音. //施向东.音史寻幽——施向东自选集.天津:南开大学出版社,1983/2009.

40. 王力.汉越语研究. //王力.龙虫并雕斋文集(第二册).北京:中华书局,1948/1980.

41. 王力. 汉语史稿(上册).北京:中华书局,1958/1980.

42. 王静如. 论开合口. //王靜如.王静如文集(上).北京:社会科学文献出版社,1941/2015.

43. 王士元.语言变化的词汇透视(中译本). //王士元.语言的探索——王士元语言学论文选译. 石锋等译.北京:北京语言文化大学出版社,1979/2000.

44. 谢纪锋.《汉书》颜氏音切韵母系统的特点.语言研究,1992(2).

45. 许宝华,潘悟云.不规则音变的潜语音条件. //潘悟云.音韵论集.上海:中西书局,1985/2012.

46. 许宝华,潘悟云. 释二等. //潘悟云.音韵论集.上海:中西书局,1994/2012.

47. 俞敏.等韵溯源. //中国音韵学研究会编.音韵学研究(第一辑).北京:中华书局,1980/1984.

48. 赵翠阳.慧琳《一切经音义》韵类研究.北京:中国社会科学出版社,2014.

49. 赵克刚.古本声述学.重庆师院学报,1985(4).

50. 赵元任(Y. R. Chao).Distinctions within Ancient Chinese. Harvard Journal of Asiatic Studies 5,1941.

51. 郑仁甲.论三等韵的ï介音——兼论重纽. //中国音韵学研究会编.音韵学研究(第三辑).北京:中华书局,1994.

52. 郑张尚芳.上古韵母系统和四等、介音、声调的发源问题. //郑张尚芳.郑张尚芳语言学论文集(上册).北京:中华书局,1987/2012.

53. 郑张尚芳.中古音的分期与拟音问. //郑张尚芳.郑张尚芳语言学论文集(上册). 北京:中华书局,2000/2012.

54. 周祖谟.宋代汴洛语音考. //周祖谟.问学集(下册).北京:中华书局,1943/1966.

55. 朱晓农.唇音舌齿化和重纽四等. //朱晓农.音韵研究.北京:商务印书馆,2004/2006.

56. 朱晓农.全浊弛声论——兼论全浊清化(消弛)低送高不送. //朱晓农.音法演化——发声活动.北京:商务印书馆,2010/2012.

(江苏师范大学语言科学与艺术学院 徐州 221009/

中国社会科学院语言研究所 北京 100732)

(责任编辑 马 沙)

3994500589231