旅游与教学耦合视角下旅游景区规划与开发课程实践教学

2022-03-18杨淑梅郑凌予朱华明

杨淑梅,郑凌予,朱华明

(1.重庆师范大学 地理与旅游学院,重庆 401331;2.重庆工商大学 艺术学院,重庆 400067)

旅游类专业是实操性很强的行业,决定了实践教学在旅游教育中具有重要作用.新时代背景下,全域旅游、研学旅行、校企协同育人等逐渐成为大趋势,教育与旅游的深度融合,成为我国校园景区教育发展实践的真实写照.不少职业院校充分整合校园资源,开发研学旅行产品,打造校景合一的校园,强化产教融合、工学结合,改革人才培养模式,加强专业建设,提高应用技能型人才培养质量,形成了教育与旅游互促进、研学与专业教育同发展的“双扶双助”局面.结合“十四五”规划建设发展目标,地方高校旅游类专业面临体制机制创新不够、人才培养模式单一等一流专业建设瓶颈问题,本文以高校校园旅游与旅游管理、酒店管理专业建设相结合为出发点,探讨创建校园景区实训基地与高校间共享“旅游+教育”资源平台的可行性,为旅游类专业实践教学提供一种新路径.

1 高校旅游与教学耦合发展内涵

1.1 高校旅游现状

高校旅游也称校园旅游,是指以高等院校独特的建筑风格、优美的校园风景、悠久深厚的文化底蕴及浓郁的学术氛围为依托,吸引人们前来参观游览而带来一定经济与社会效益的旅游活动[1].随着“旅游+”及全域旅游时代的到来,以高校及其校园文化为依托的校园旅游已成为一种新兴的旅游方式,并逐渐升温.截至2021 年9 月,以“高校旅游”“校园旅游”“校园景观+旅游”“高校景区”“校园景区”“大学+游游”等为关键词,在Web of Science 数据2 库与中国知网中进行搜索,共得到相关文献近1 800 余篇.这些研究主要涉及高校校园旅游的概念界定,校园旅游资源开发的可行性、开发原则、校园旅游规划、校园旅游影响等方面.有学者作出了基于“校景合一”“校园+旅游”等内涵下的高校校园建设与高校旅游影响等方面研究[2-7].总体来看,还是从校园旅游对高校教育建设的单向研究较多,而从校园旅游与高校教育相互影响机制下的人才培养研究较少见.

1.2 旅游类专业应用人才培养现状

整理国内外高校旅游与教育共生背景下的旅游类专业人才培养研究相关文献发现,研究还存在以下不足环节:(1)旅游类专业人才培养理论与实践脱节较为普遍.多数高校旅游类专业人才培养虽已往应用型、实践型等模式转变,但因受多种客观因素影响,其教学方法和课程体系的设置还是多以传统思维为主,与真正的理论与实践应用相结合还有一定距离.(2)高校旅游已广泛开展,但融入旅游类专业教学还较少,研究缺乏全面性、系统性.目前对高校校园旅游研究多侧重校园规划、校园旅游影响等方面,从校园景区角度结合专业建设的应用研究还较少,缺乏系统、全面的研究体系及研究方法[8-9].(3)旅游类专业校内产教融合实训基地较少,闲散资源未有效整合利用,共享意识不足.目前部分学者对高职院校校园景区化的实训基地建设进行了可行性研究[10],且多以个体样本为例探析,而基于各个高校大学集群视角,利用“互联网+”,整合高校群间闲置资源,创建旅游+教育共享平台的研究也是时代所趋.

1.3 高校旅游与教学耦合发展的可行性及实施意义

耦合首次是由德国教授H.Haken 提出,是指2 个或2 个以上系统或运动形式通过各种相互作用而使得彼此影响的现象[11].高校校园既是教学、科研场所,又是一种特殊类型的旅游目的地,校园景区的旅游与教学间存在着天然耦合关系.因此,本文试图探析高校旅游与教学耦合发展的可行性及实践意义,以重庆大学城高校为例,开展高校校园景区实训教学,结合动态检验成效,为旅游类专业实践教学提供新思路.

1.3.1 可行性 高校校园不同于一般旅游景区,校园景区即在校园环境建设中融入旅游元素,使校园与景区有机融合,实现校景合一.景区式校园的核心职能仍是教育,附属功能是旅游,而旅游与教育均具有“育人”之效,二者具有潜在联系.高校旅游与教学协同发展主要体现在:(1)寓教于游,以游助教.校园旅游因校园旅游者的求知欲、校园旅游资源的启迪性、校园旅游活动参与体验性使其具有教育功能,校园旅游寄教于游,教育旅游则以游助教.校园旅游的教育功能即通过校园旅游促使外在的社会经验内化为旅游者的智慧和才能,发展其智力和体力,培养其兴趣与爱好,形成良好的人格品德,促进旅游者素质提高.重庆大学城现有17 所不同类型的高校,依托不同高校校园资源,围绕旅游类专业教学内容可以开展校园游憩观光、校园会展旅游、绿色生态校园环境科普教育及校园主题旅游策划等类型,构建旅游管理、酒店管理专业应用型人才培养的目标定位、模块化教学与实践课程体系,从而探寻校园景区旅游与实践应用型教学协同发展的实施途径.(2)校景共融,校景合一.校园主要职能是作为一个以教学及科研为核心的育人场所,伴随高校旅游逐渐成为新兴旅游热点,校园旅游理论研究和实践中,应注重校园景区的经济功能与教育功能的共生本质,在教育与旅游共生背景下,实现高校教育功能和旅游功能的产教融合,推动校景耦合背景下的高校应用型人才培养、教学模式的改革与实践,以期教育与旅游双赢.此外,旅游管理及酒店管理等旅游大类专业,在以校园景区为平台的实践教学训练中,不断完善专业不足,对校园景区设施的管理与维护起到监督与推动作用.

1.3.2 实施意义(1)“校景合一”解决了实践教学条件受限问题.传统旅游类专业教学实训基地多为景区、酒店等较远距离的校外场地,受经费、时间等多因素限制,难实现真正的理论与实践有机融合.而校景合一提供校内真实旅游环境,打破传统实训基地高成本、远距离等问题,实现资源合理利用,校景双赢.(2)“校景共融”实现教与学模式转变,提升专业培养质量.校园景区化提升了学生主人意识使命感,寓教于游,以游助教;实景情景化教学改变了传统教学培养模式,加快了应用型人才培养实现,促进人才应用技能提升.

2 旅游与教学耦合视角下旅游景区规划与开发课程实践教学

结合现行旅游管理专业本科人才培养方案来看,旅游景区规划与开发课程为重庆师范大学旅游管理专业七大核心主干必修课程之一,系统讲述旅游景区开发与规划的基础概念及理论、旅游资源分类、调查及评价方法、旅游市场调查与研究方法、旅游景区主题定位与功能分区、旅游产品创意策划、旅游开发保障管理体系规划等,在第四学期开设,共48 学时,其中实践课程16 学时.历年来该课程的教学多以课堂理论结合案例教学为主,辅以1~2 次集中现场课实践教学,学生完成对应课程的旅游景区规划图后制作作业,结束课程学习.根据教学评价反馈,70%左右的学生认为存在实践操作环节学时太少、理论学习难以与实践相结合、课程学习成效检验不明显等问题.随着国家强化应用型人才培养策略的实施,高校校园景区化、高校研学旅游日趋成为旅游新形式,本文结合旅游景区规划与开发课程的特点,开展旅游与教学耦合视角下的课程实践教学改革具有现实指导意义.

2.1 校园景区实践教学条件分析

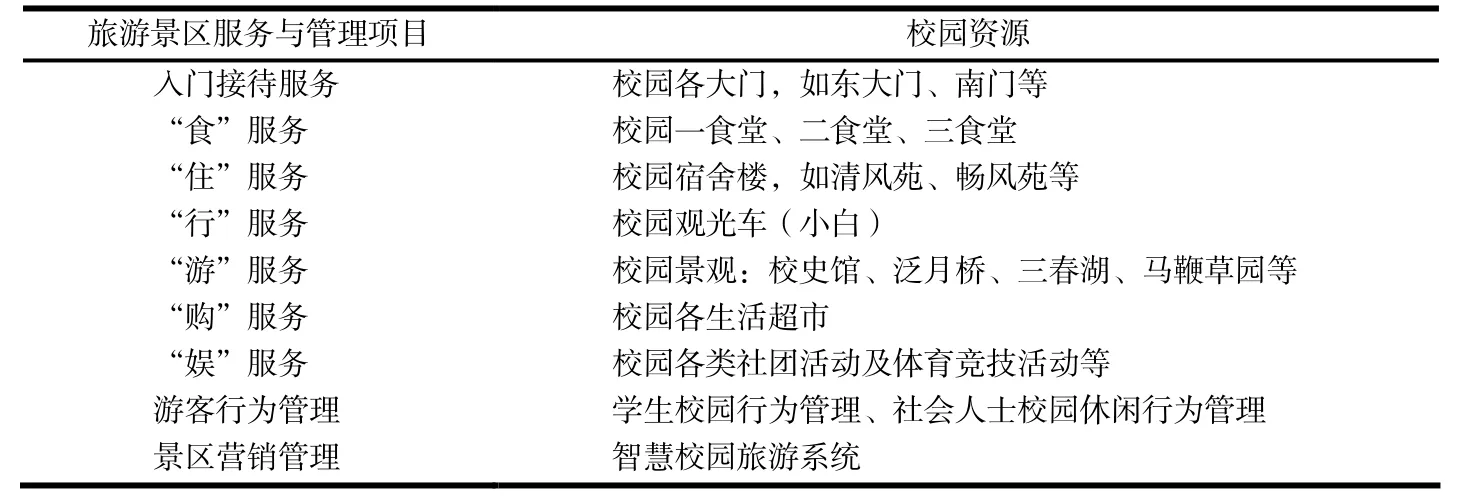

重庆师范大学大学城校区占地约1.6 km2,环境优美,旅游资源较为丰富,已具备旅游景区基本属性,根据旅游景区所涵盖的服务与管理项目,校园具备的旅游景区资源见表1.

表1 “旅游与教学耦合”的校园景区资源列表

2.2 校园景区实践教学设计与实施

根据旅游景区规划与开发课程的教学目标及行业发展需求趋势,实践教学环节重点侧重旅游景区规划与开发的旅游资源分类、调查与评价,以及旅游项目创意策划2 个模块.

2.2.1 校园景区旅游资源分类、调查与评价模块实践教学设计与实施 高校校园环境建设追求建筑、艺术、自然与人文美有机统一,并注重校园绿地、建筑、山体与湖泊等的和谐性,校园绿化覆盖率高,形成园林式校园景观.此外,因高校独具特色的历史文化底蕴、别具一格的建筑风格及学科品牌建设等,文化旅游资源也较丰富,具备景区规划与开发的旅游资源现状调研可行性.依据《旅游资源分类、调查与评价(GB/T18972—2017)》国标文件标准,将授课班级学生2~3 人分为一组,分组对校园资源从旅游开发视角进行旅游资源分类、调查与评价,做好旅游资源单体调查表的统计及各类资源的调研与评价,现场调研取景、完成数据统计并完善调研报告制作(见表2).

表2 校园旅游资源调查实践内容及要求

2.2.2 校园景区旅游策划模块实践教学设计与实施 本模块训练拟定为“校园景区一日游线路规划及旅游产品设计”,在上一模块的校园旅游资源调研基础上,罗列、汇总校园现有旅游六要素资源,挖掘特色资源,设计校园一日游的旅游线路,策划旅游产品,各组对确立的可行性线路进行特色旅游项目挖掘及旅游产品规划与设计(见表3).本实践环节分组提交实践成果,主要包括:一日游线路规划内容(线路设计可行性分析、线路策划主题、具体线路规划、具体行程表及特色项目设计等)、校园旅游产品设计(侧重校园文创产品策划,如文创产品IP 打造等)、校园旅游标识系统设计(如导游全景图、道路导向标识牌、景物介绍牌、警示提醒牌及服务设施标识等).其中,线路设计可行性分析应侧重当前校园旅游热点及趋势挖掘市场需求,通过文献查阅、市场调查与分析,进一步引导学生加强校园旅游寓教于游、以游助教的“校园景区化”认知.提交成果除文本图册,可辅以视频动画、情境演绎等多种形式,课程结课前集中汇报、互动点评,激发学生学习主动性,营造活跃课堂氛围.

表3 “校园一日游”实践内容及要求

3 成效检验与分析

自2020 年该课程实施校园景区实景教学,通过综合期末学生结业成绩对比以及课后评教问卷调研情况看,约78.6%的学生认为开展校园景区实景教学收获:(1)很好地实现了被动式学习向主动学习的转变,任务驱动学习积极性提高;(2)有效改善了实践教学条件受限问题,理论学习与实践指导紧密结合;(3)从游客、管理者等多维视角提出校园景区开发及规划的可行性策略,有效推动了校园景区化及校园文化建设,实现校景共生.同时有15.7%的学生对“旅游与教学耦合”理念下该课程的校园实践教学兴趣不浓、实践任务完成度不高等问题.分析其产生的原因可能为:(1)校园实现旅游景区实景教学需深入挖掘分析校园具备的景区化各项资源要素,部分学生因认知能力有限,难以实际掌握并应用;(2)该课程的学习前期需有旅游学概论、管理学原理、旅游市场调查与分析等知识基础,前期基础掌握不牢固,进而影响该课程学习.

基于“旅游与教学耦合”视角的旅游景区规划与开发课程实践教学改革,有效解决了实训基地距离远、交通等条件受限问题,增加了实践训练项目实施,提升了实践环节学生的积极性,但校园作为特殊的景区,又不完全等同于旅游景区,后续实践教学中可以通过案例评析、实景展示等形式,将景区案例与校园环境进行深入对比、分析,合理设置情景式教学,以期达到更好的身临其境的教学成效.