电信网络诈骗治安防控机制检视与治理路径优化

2022-03-18刘力伟

◆刘力伟

电信网络诈骗治安防控机制检视与治理路径优化

◆刘力伟

(中国人民公安大学 北京 100038)

电信网络诈骗治理方针已由以往的“以打开路”变为如今的“以防为先”。当前,电信网络诈骗治安防控机制中存在宣传工作缺乏精准性、协同机制尚未投入实体化运行、治理技术与机制的耦合度不足等问题。应从电信网络诈骗预防-控制-处置-重建四个阶段完善防控机制,建立精准化、常态化宣传防范机制,推动技术反制与立足基层的劝阻止付机制结合,转变打击重心,重塑社会诚信,以降低电信网络诈骗高发态势。

网络犯罪;电信网络诈骗;治安防控;协同治理

1 引言

第46次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2020年6月,我国网民规模已达9.40亿,互联网普及率高达67.0%[1]。网络世界带给人们巨大便利的同时,也滋生了新型违法犯罪。当前各类违法犯罪呈现出明显结构性变化特点,在全国刑事案件持续下降,社会治安环境不断向好的总体形势下,传统犯罪加快向网络蔓延变异,以电信网络诈骗为代表的违法犯罪急剧增多,成为上升速率最快、群众反映最强烈的一类犯罪。

当前,对电信网络诈骗的研究多从法学、侦查学、犯罪学角度展开。由于其智能化、科技化、跨区域犯罪特征明显,公安部门抓捕犯罪分子面临重重困难。从实用性来说,防控的价值大于打击,基于新型网络诈骗的独特属性,仅仅依靠公检法机关的强力打击,其治理效果有限。因此,本文从治安防控的角度,从电信网络诈骗预防-控制-处置-重建四个阶段分析现有防控机制需要完善的地方,以期减少受害者损失并降低电信网络诈骗高发的态势。

有关电信诈骗治理的研究,自2009年就呈现出逐年增加趋势。通过对已有研究的梳理发现,电信诈骗在不同的时间段呈现出不同的特点。如2009年电信诈骗主要通过VOIP进行;2012年出现盗取公民个人信息,利用电子支付漏洞的诈骗方式;2015至2016年作案手段更加多样,受害群体明显增多[2]。

2.1 电信网络诈骗是当下蔓延速率最快的“新病毒”

据最高检统计,自新冠疫情发生,截至2020年4月16日,全国检察机关批准逮捕涉疫类案件2910件,批准逮捕违法犯罪嫌疑人3517人,其中诈骗犯罪位居“榜首”,且利用电信网络诈骗的情形最为突出,同比上升41.6%[3]。受疫情影响,经济下行,就业压力增大,而网络诈骗的“低成本高回报”的独特属性给网络贷款、刷单、虚假购物、“杀猪盘”等诈骗创造了条件和机会。此外,由于其智能化、专业化、非接触性等特点,公安机关抓捕难,取证难,侦破难,许多犯罪分子仍然逍遥法外,而背后的高收益容易形成强烈的示范效应,形成恶性循环[4]。

2.2 诈骗手法层出不穷,诈骗内容“与时俱进”

电信诈骗最初多以中奖诈骗为主,而现如今发展速度惊人,如图1所示为2019上半年十大诈骗类型分布。

图1 2019上半年十大诈骗类型分布(数据来源:腾讯110)

从图1看出,仅2019年上半年,交易诈骗、兼职诈骗、交友诈骗、返利诈骗合计占比超七成,其中,交易型诈骗占比最高,达39.6%。由于网络购物与网络支付的普及化,网购已然成为民众生活不可或缺的一部分,诈骗行为人针对不同网购人群的特点,结合国家政策、法律法规、警方动态以及被害心理设计出多种交易骗术,致使交易型诈骗发案率居高不下。

2.3 “随机诈骗”与“精准诈骗”交织

早期电信诈骗多采用“漫天撒网”的方式,通过短信群发、随机拨打电话等方式,利用一些社会共性问题实施诈骗,这种方法可以大范围、无差别地发送诈骗信息,由于覆盖面大,也能带来较大的犯罪收益[4]。电信网络诈骗发展到今天,这种“随机诈骗”的模式依然被广泛使用。然而,随着民众警惕性明显提高,随机诈骗成功的概率越来越小,“精准诈骗”模式开始泛滥。

精确的个人信息大大提高了诈骗成功率。广泛的信息获取渠道为倒卖公民信息团伙提供了便利。其中,通过技术手段爬取公民个人信息的方式成为新的发展趋势,依靠心理学技术和网络技术相结合的精准信息诈骗,不仅能找到“合适”的犯罪对象,还能对犯罪对象的心理特征及财产信息进行分析研判,受骗人基于持续的、“真实的”场景,受骗概率加大。

2.4 职业化、全链条“产业化”凸显

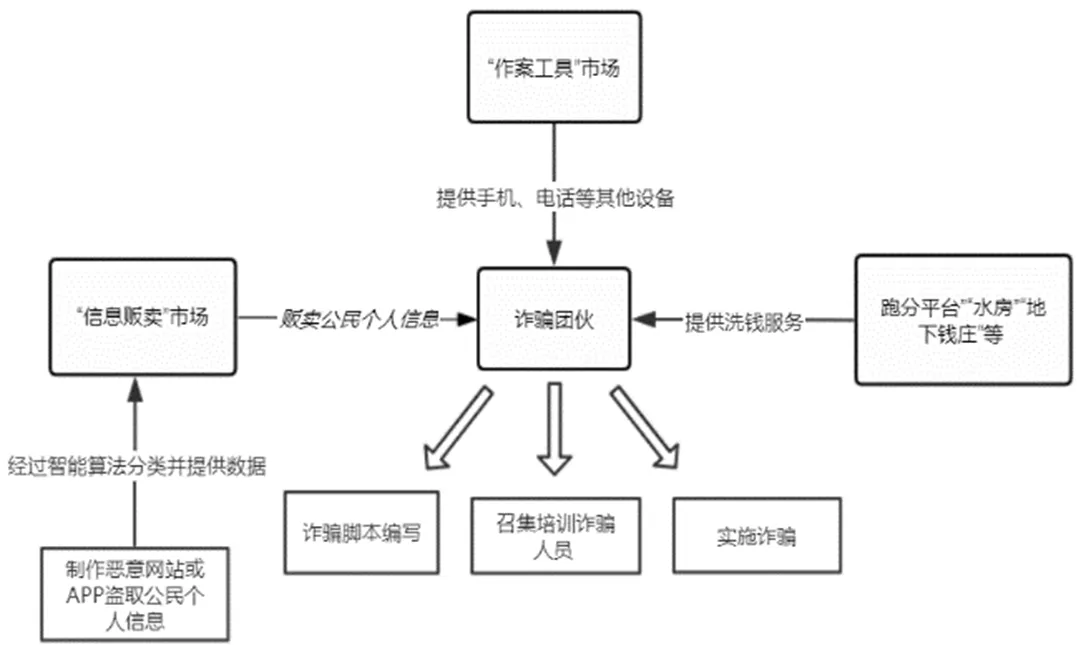

受利益驱使,电信诈骗犯罪行为逐渐职业化,有组织化。涉诈团伙内部多采取企业式管理,职能划分明确。此外,新型网络诈骗专业化、精细化的“操作式”特点使得该类犯罪与流水线式生产模式极为相似,不法分子只需在特定阶段完成特定工作即可,并不依赖当事方的主观能动性和专业技能水平[5]。实施电信网络诈骗整个犯罪链条如图2所示,犯罪上下游各个环节均有“黑灰产业”商家提供服务,包括盗取个人信息、制作木马程序、洗钱等。从事电信网络诈骗的犯罪分子并不需要很高的技术和文化水平,只需要购买相应的服务就可以进行“傻瓜式”操作,甚至连“犯罪套路”都能购买获得,这样便实现了“零门槛”入行。

图2 电信网络诈骗犯罪链条流程图

2.5 跨区域发展态势日益显著

电信网络诈骗非接触性的特点,使其颠覆了传统犯罪的概念范畴,突破了犯罪的时空限制[6]。在国内对于电信诈骗的重拳打压之下,国内的电信诈骗团伙已纷纷转移境外。近五年来,缅甸北部逐渐成为这些诈骗团伙首选的藏身之地。在地理位置上,缅北的四个城市与我国云南省直接接壤,这为骗子来往两地提供了极大便利。其次,由于历史上的种种原因,缅北基础设施建设基本依靠中国,通讯、交易、语言环境与中国内地几乎相似。此外,在当地管治政府的默许下,国内严厉打击的各类诈骗被“合法化”,甚至成为“正规产业”。

由于“天时地利人和”的便利,缅北成为电信网络诈骗的“天堂”。这些诈骗团伙假借“高薪招聘”的幌子,从国内诱骗应聘者到缅北从事电信诈骗工作,诱骗成功后,以暴力相威胁,迫使对方完成诈骗任务指标。由于犯罪行为地与犯罪结果地分布较为分散,公安机关在防范和打击过程中要突破层层阻隔。

3 传统电信网络诈骗治安防控机制及实施困境

3.1 传统电信网络诈骗治安防控机制

2015年,在国务院与公安部的牵头之下,电信、银行等领域的众多部门建立了打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议制度。在这个大背景下,各地纷纷出台地方电信网络诈骗防范治理部门联席会议制度,组建专门反诈机构,形成了四条主线同步推进的防控思路,初步构建了集公安、电信企业、银行等部门共同参与的多元治理体系。

(1)宣传预防、专项配合主线

在联席会议的大力推动下,不仅仅是公安机关,银行、电信运营商、互联网企业等都在致力于向各自用户群体进行宣传。在宣传模式上,推动线上线下宣传相结合。线上主要利用传统宣传媒介和即时聊天工具、微信、微博、短视频等新兴社交媒体等多种渠道及时向社会和公众发布防骗知识和预警信息。线下通过发传单、粘贴宣传标语并走进社区、学校、单位等开展面对面式宣传。

(2)信息流、资金流主线

(3)打击整治犯罪主线

打击整治主线是以公安机关为主力军,在各部门和群众的支持与协同下打击电信网络诈骗及其上下游黑灰产业链。2020年以来,全国公安机关对电信网络诈骗重拳出击,破获案件25.6万起,抓获26.3万余名犯罪嫌疑人。自国务院“断卡”行动贯彻部署以来,截至2021年1月,全国共打掉“两卡”犯罪团伙8663个,抓获违法犯罪人员16.6万名,缴获银行卡13.1万张、手机卡332.8万张[6]。在公安部的统一组织指挥下,全国各地公安持续推进打击整治专项行动,遏制了诈骗犯罪分子的嚣张态势,为群众挽回了大量的经济损失,打击治理工作取得明显成效。

3.2 电信网络诈骗治安防控机制实施困境

(1)反诈宣传工作缺乏针对特定群体的“精准滴灌”

近年来,尽管公安机关高度重视反诈宣传工作,但宣传模式依然停留于“大水漫灌式”,始终难以对大众起到具体直接的指导作用,以致每年电信网络诈骗案件居高不下。

第一,反诈宣传仅追求宣传形式的多样性而忽视了宣传内容的精准性。现如今各地派出所都会开设反诈骗的公众号、视频号、抖音号、微博等等,似乎认为宣传形式越多样,民众的防范意识就越强[7]。然而,无论是公众号的运营还是视频的制作都需要耗费一定的时间和成本,没有一定的人数基数和转发力度,很难发挥大面积的防范效应。过度追求宣传形式的多样,不仅难以发挥应有的反诈效果,反而会造成资源的冗余和浪费。

第二,反诈宣传标语概念化。宣传标语不同于新媒体,并不具有丰富多样的内容与形式,但在红底白字、蓝底白字的映衬之下,有着极强的视觉冲击力,能潜移默化地将防诈思维灌输于民众日常工作和生活中。但是,纵观全国各地的反诈宣传标语,许多标语集中在宣传反诈的概念上,或追求口号的连贯和趣味性,防诈骗效果具有局限性。

第三,存在“运动式宣传”现象。目前,全国各地皆采用“线上线下”结合的反诈宣传模式,但是,从整体上看,宣防工作仍呈现出不连续性、可持续性差的特点。以线下宣传活动为例,其频率一定程度取决于上级的要求,总体上看反诈宣防工作缺乏长效性[8]。然而,电信网络诈骗不断升级迭代,更新频率极快,面对层出不穷的骗术,连专业的反诈民警也有知识盲区,普通民众更是防不胜防。

(2)协同治理机制尚未投入实体化运行

修图时,我们使用Camera Raw将它们批处理为黑白照片。这显得更有纪实感,而且消除了色彩的干扰,比如孩子们五颜六色的衣服。最后我们在Photoshop中将16张照片放入一个方形网格中同时展示。

第一,“警信”、“警银”、“警企”缺乏快速联动机制。电信网络诈骗是一个社会治理难题,是诸多因素共同作用的结果。当前,一些地方的整治活动仍然以公安机关为主,相关职能部门还未实际行动,警银、警企协同作战机制尚未建立或尚未投入实体化运行,电信网络诈骗治理工作受到掣肘。

第二,检察院、法院对相关犯罪认定上与公安机关观点不一。公安机关是开展“断卡”行动的直接推动者,对电信网络犯罪体会最深,熟知最新的犯罪手法,深知其危害性。但是从侦查的角度上说,在涉及大量黑灰产业的许多环节上,相关法律法规仍不完善。毕竟工作方案不能代替司法细则,很多检察官、法官在“两卡”违法犯罪的定性上与公安机关存在分歧[9]。

(3)治理技术与机制的耦合度不足

与电信网络诈骗的斗争就是技术与技术的对抗,但由于部分地区缺乏专业技术力量的支撑,造成了治理电信网络诈骗各个环节的效率缺失[10]。其次,治理技术与防控机制结合程度还有很大的提升空间,需要在传统防控机制的基础之上依托新技术孕育新机制。

一方面,大数据支撑仍然不足。预警劝阻止付是未来反诈骗重要阵地,但现阶段部分地区还缺乏有效的数据支撑,反诈民警每日接收的预警数据较少,精准度也欠缺。尤其是现在大量的“杀猪盘”、刷单类案件,这类案件犯罪周期长,如果可以实时监测,在被害人被骗初期就进行人工干预,就能为被害人挽回大量经济损失。

另一方面,预警劝阻未打通“最后一公里”。技术反制是治理电信网络诈骗的一个方面,但仅靠技术是远远不够的,经过几年斗争经验的积累,警方发现劝阻成效之所以不如预期,不仅仅是技术不过硬,而是配套的机制落实不到位。纵使警方收到诈骗预警,但实践中发生无法通过电话、短信及时联系到当事人的情形,或尽管能第一时间联系到当事人,但由于劝阻工作不够深入,受骗人仍未脱离“被害内卷”的过程[11]。

4 电信网络诈骗治理思路转型与路径优化

治安秩序维护作为实践活动是一个不断变化的过程,其变化的依据是治安失序发生与发展的状况。根据治安失序的严重性,可将治安秩序维护的过程分为治安预防、治安控制、治安处置、治安重建四个阶段[12]。当前,新型网络诈骗日益猖獗,对社会治安构成了新的挑战。因此,要围绕电信网络诈骗预防、控制、打击、重建四个方面,完善机制,运用系统治理、源头治理的观念切实提高全社会反诈水平。

4.1 治安预防:建立精准化、常态化宣传防范机制

我国在“十三五”规划中首次提出“社会治理精细化”的新思路。互联网时代下,电信网络诈骗成为影响社会公共秩序的重要原因,其治安防控精细化程度还有待提高。当前,一部分地区宣传工作依然存在问题,还是以“大水漫灌式”的发传单模式为主,反诈宣传是电信网络诈骗治理工作的重要部分,更是社会治理的一部分,也应推动其精细化转向。此外,宣传防范不是“运动式治理”,日新月异的诈骗手段呼唤“日常性治理”的常态化宣传机制,而精准防控又为日常性治理指明了方向。

(1)依托大数据精准研判,分类分级跟进宣防措施

要运用大数据深入研究诈骗手法和受害人群特点,量身定制反诈宣传方案。如深圳公安针对年轻人群体,在各大互联网平台上,精心制作反诈骗短片、文章、视频、MV,相继引爆网络热点从而将反诈防骗聚焦到老人、孩子、家庭主妇等最易受骗的群体。其次,建立分级防控机制。在接收到诈骗警情后,依托技术平台产出精准的预警信息,根据不同警情的紧迫性将案情由低到高划分成不同等级,分级分类采取宣防措施,从而实现精准预防、有的放矢。

(2)构建“全警反诈,全社会反诈”新格局,营造全民参与的氛围

十九届四中全会提出要坚持和完善“共建共治共享”的社会治理制度。治理新型网络诈骗,既要求综合治理,形成齐抓共管格局,也要求“人人有责、人人尽责”,进而从源头上减少诈骗被害现象。第一,应在全国范围内经常性集中开展宣传活动,推进反诈宣传走进社区、学校、单位、乡村。要发动群团组织和广大群众,组织反诈宣传志愿者队伍,构建全民反诈防骗新格局;第二,要充分发挥反诈宣传标语的警惕性作用,鼓励民众积极投身反诈宣传标语的创作,并将优秀的防诈骗标语推广至全国各地公安机关借鉴;第三,应充分发挥新媒体数量庞大的优势,整合发挥矩阵效应,要坚持“内容为王”的基本观念,将电信网络诈骗危害和手法的深度揭露寓于各类短视频、文章等作品形式中,以大众喜闻乐见的方式进行宣传,在全社会形成反诈反骗的良好氛围。

(3)优化反诈宣传工作考核方案,激发各个单位和部门的积极性

绩效考核是提高政府公共管理、公共服务能力以及内部工作管理的重要途径。因此,要充分发挥好考核指挥棒的作用,既要把反诈宣传作为考核警方各个警种、单位的重要因素,也应当把防骗宣传工作写入各地政法委乃至市政府的绩效考核方案中。要对宣传防范过程中出现的工作落实不到位、协作不利等情况进行问责,对积极的、工作落实好的单位和人员予以表彰奖励,以此提高宣传工作积极性。

4.2 治安控制:技术反制与立足基层的劝阻止付机制结合

互联网时代,大数据、人工智能等信息技术有助于把数据和技术优势转化为社会治理优势,从而将经验驱动的决策转变为数据驱动的决策,提高决策的可预见性。然而,精准防控仍然依赖于基层一线具体人实施的各项防控措施。倘若忽略了传统意义上的治安巡逻、社区宣传的基础性工作,技术手段难以发挥其应有的效用。因此,从技术方法上看,现代化治理无法摒弃传统中行之有效的治理手段,而应当是“人力+科技”、“传统+现代”等治理技术有机融合的精细化治理[12]。电信网络诈骗治安控制阶段既要依靠技术手段实现技术反制,也要持续坚持立足基层的劝阻止付机制。

(1)联合企业研发提升对诈骗信息的技术反制水平

企业是维护社会公共安全的重要力量,公安、电信、银行等部门应当加大与企业合作,通过先进的信息技术对诈骗信息进行监测和拦截。要继续推广反诈小程序和全民反诈、金钟罩等APP。其次,要加大拦截技术、交易安全防范技术与资金流转监测技术的研发投入,努力实现“诈骗电话打不进来、诈骗短信发不出去、诈骗网站登录不上去、诈骗钱财转不出去”的目标。

(2)建立依托派出所、立足社区的劝阻机制,打通预警劝阻的“最后一公里”

一方面,仅以电话、短信等方式的线上劝阻已不足以适应当前复杂的形势变化,为确保劝阻的实际效果,派出所应当建立“面对面”劝阻机制,保证当事人在受骗后,派出所民警在短时间内能当面劝阻,从源头上防止诈骗案件的发生。另一方面,应推动反诈宣传与基层治理深度融合,积极调动社区工作者、网格员的积极性,使其参与到社区反诈防控工作中,并在社区、乡村、企业等场所组建反诈劝阻队伍,构筑起依靠基层群团组织,覆盖一线基本单元的防控体系。

4.3 治安处置:打击重心由破单案向打链条转变

电信网络诈骗治理重心在防范,但是打击和处置永远都不能放弃。鉴于当前网络诈骗跨境化的严重趋势,公安机关应当调整打击思路,除了常规的清理排查涉诈窝点外,将打击重心瞄准国内,全力打击黑灰产业、“两卡”这些犯罪链条上,从源头上铲除其滋生土壤。

(1)深入推进“断卡”等专项行动,持续加大对黑灰产业的打击力度

2020年10月,国务院部署开展“断卡”专项行动,全国公安机关重拳出击,“断卡”行动取得阶段性显著成效。自全国“断卡”行动以来,公安部指挥各地公安机关先后开展四轮集中收网行动,截至目前,共抓获违法犯罪嫌疑人5900余名,缴获电话卡、银行卡共计13.4万余张,从源头上有力打击了电信网络诈骗活动[14]。

(2)完善打击新型网络犯罪的立法和司法工作,为依法处置提供法律支撑

立法机关应继续完善个人信息法律保护制度,加快出台《个人信息保护法》,切断买卖个人信息的黑灰产业链条,从源头上遏制网络诈骗;司法机关应加大对新型网络诈骗犯罪规律研究的力度,及时制定出台相应的定罪量刑司法解释和法律适用指导意见,保障民众的财产安全。要重视新型犯罪指导性案例的作用,以此促进各地公检法在相关案件认定上形成共识。各地公检法部门还应继续加强沟通,多借鉴成功的判例,将上级的严打部署切实落地生效。

4.4 治安重建:修补社会诚信缺失

电信网络诈骗本质是通过坑蒙欺诈,侵犯他人的财产,它带来的直接伤害是增加了人与人之间的不信任感,威胁社会诚信。因此,要发现和弘扬诚信文化,向信用社会、信用国家建设提供思想武装。

(1)弘扬社会诚信意识

要持续加大力度宣传诚信理念,构建一套比较科学系统的社会诚信教育体系,培养民众的认知情感,使民众能够深刻体会到诚信对于个人成长、社会发展的重要意义,从而在现实生活中得以贯彻;其次,要强化媒体对社会诚信建设的积极作用,依靠多元的传播渠道揭露当前社会上的一些不良行为,严厉打击各种坑蒙拐骗、违法违规行为。

(2)完善社会信用体系建设

建立信用体系对于社会服务、增强人与人之间信任感、促进社会和谐稳定都具有重要意义。我国信用体系的建立,必须以法律制度为基础,建立符合我国国情的社会惩戒机制和社会诚信公布制度。各部门应当加强协同,齐抓共管,依法惩处社会失信人员,定期在政府公告栏、当地电视台予以公布,使其受到社会的淘汰和冷落。对此,应当借助电信运营商在信用体系建设方面拥有的数据优势,将涉诈人员信息接入芝麻信用、央行征信报告等信用产品,采取相应的信用惩戒措施,使其在消费信贷、社会生活中寸步难行。

5 结语

鉴于电信网络诈骗独特成因、内在属性、社会环境等因素的影响,刑事司法机关采取的“末端治理”行为,虽有亡羊补牢的效果,却很难成为治理电信网络诈骗违法犯罪的长效机制。当前,新型网络诈骗日益猖獗,对网络秩序、公民财产造成了严重侵害。在信息技术和移动互联网快速发展的时代背景下,新型网络诈骗治理应当由打击转向防控。为此,应当全力构建“全警反诈、全社会反诈”新格局,从电信网络诈骗预防-控制-处置-重建四个阶段,完善防控机制,实现对电信网络诈骗更加精准与精细的全流程管控,坚决遏制电信网络诈骗犯罪案件高发态势。

[1]中国互联网络信息中心.第46次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL].http://www.cnnic.net.cn.

[2]许振亮,刘喜美.电信诈骗研究的知识图谱分析[J].中国刑警学院学报,2017(03):50-56.

[3]徐日丹.批捕数超“非典”十倍,网络犯罪多发[N].检察日报,2020-05-09(01).

[4]袁广林,蒋凌峰.基于公共治理理论的电信网络诈骗犯罪多元共治[J].中国刑警学院学报,2019(01):65-70.

[5]王洁.电信网络诈骗犯罪的独特属性与治理路径[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2019,35(04):1-10.

[6]杨东.坚持“四位一体”有效遏制电信网络新型违法犯罪[J].社会治理,2017(01):30-34.

[7]阎良区人民检察院.二〇二〇年公安刑侦部门练兵大事记[N].人民公安报,2021-03-01(03).

[8]终结诈骗.恕我直言:80%的公安机关不知道什么是“防诈骗”[EB/OL].https://baijiahao.baidu.com/s?id= 1674239048341335327&wfr=spider&for=pc.

[9]终结诈骗.深度解读【全国“断卡”行动】:骗子崩溃、黑产落泪,每个人都要快去做这件事! [EB/OL].https://www. sohu.com/a/423955535_649781.

[10]张舜尧.电信网络诈骗治理探究[D].南京师范大学,2020.

[11]终结诈骗.中国警界反诈高层悄悄开了个会,透露出六大动向!与每个人息息相关![EB/OL].https://baijiahao. baidu.com/s?id=1694544024670560675&wfr=spider&for=pc.

[12]李小波.治安学范式研究[M].北京:法律出版社,2017.

[13]单勇.基于犯罪大数据的社会治安精准防控[J].中国特色社会主义研究,2016(06):54-61.

[14]石杨.全国“断卡”行动开展第四轮集中收网[N].人民公安报,2021-04-03(02).