复杂构造区页岩气水平井高钻遇率井轨迹优化技术

——以永川南区开发实践为例

2022-03-17温真桃操良涛简万洪欧阳嘉穗

温真桃, 操良涛, 简万洪, 欧阳嘉穗

(1. 中国石化西南油气分公司 勘探开发研究院, 成都 610041;2. 中石化经纬有限公司西南录井分公司, 四川 绵阳 621000)

0 引言

四川盆地页岩气勘探开发正在如火如荼的开展,从已钻页岩气井产量来看,Ⅰ类储层钻遇率与水平井测试产量间呈较好的相关性,所以控制优化好水平井眼轨迹,提高Ⅰ类储层钻遇率是影响产量的关键因素之一[1-3]。目前针对构造相对简单、地层倾角平缓、断缝欠发育地区,已形成了一套成熟的页岩气地质导向技术[4-8],但是针对构造复杂区,断缝发育、地震预测误差大、地层倾角变化大的特点,Ⅰ类储层钻遇率较低,井眼轨迹控制技术有待进一步优化。该文通过对复杂构造区永川南区3平台11口井的实施分析,形成了一套适合于构造复杂区的井轨迹优化技术,提高了Ⅰ类储层钻遇率,为永川南区的成功建产打下了坚实的基础,对后续复杂构造带的井轨迹控制提供参考。

1 永川南区地质特征

永川南区为一北东向向斜,地层倾角0 °~8 °,埋深3 750~4 350 m,断缝发育,为复杂构造区。断缝以NE-SW向展布为主,共识别64条,根据断距将其分为A(断距>100 m)、B(断距50~100 m)、C(断距20~50 m)、D(断距小于10~20 m)和E(断距小于10 m)五类,A类和B类属于区域-局部控制断层,主要分布在南区北部边界,C类、D类和E类属于局部构造内伴生小断层,主要分布在南区内部,如图1所示。

图1 永川南区断缝预测图Fig.1 Fault-fracture prediction map of Yongchuan southern area

永川南区开发层系厚39.5~45.5 m,其中底部2~31小层为最优储层,厚度7.4~8.9 m,具有高伽玛(200~213 API)、高有机质丰度(4.5%~4.9%)、高含气量(8.2~8.6 m3/t)、高孔隙度(5.2%~5.3%)、高脆性矿物(68%~70%)、低黏土矿物(25.9%~27.2%)、低密度(2.40~2.42 kg/m3)“五高两低”的特征,综合评价为Ⅰ类储层,为地质、工程“双甜点”。靶窗的优选决定了产能最大化[9-11],因此优选2~31小层为水平井靶窗有利区,如图2所示。

平面断缝、微幅构造发育、纵向靶窗范围小,严重影响优质储层钻遇率,因此针对这些情况,应用三维地质建模,结合入靶方式优选和特殊构造轨迹优化方案,首先做好井轨迹优化设计,并在实施过程中做好标志层及关注点的选取,采用随钻伽马与元素录井的综合导向技术进行井轨迹控制,以达到提高优质储层钻遇率的目的。

图2 永川南区靶窗选择Fig.2 Selection of target window in Yongchuan southern area

2 设计过程中的轨道优化

2.1 入靶方式选择

目前常用的入靶方式有3种,上靶窗入靶模式、按设计靶心入靶模式和下靶窗入靶模式(见表1)。

表1 入靶模式表Table 1 Target entry mode table

上靶窗入靶是从设计上靶窗进入,井斜角与地层倾角小角度相交入靶,具有井轨迹调整余量大,减小狗腿度等工程调控的风险。按设计靶心入靶为精准情况下的理想状态,也是从上靶窗进入,井轨迹与地层倾角达到近平行的方式入靶,但是实际操作中很难实现,且井轨迹调整余量相对较小,如果预测误差较大时,存在地层容易穿出下靶窗的风险。下靶窗入靶是由于井斜角与地层倾角大角度相交,由上靶窗进入下靶窗穿出,然后又从下靶窗穿回的入靶方式,属于2次中靶,增加了靶前位移、增大井眼复杂度等工程风险。永川南区由于地层倾角变化大,预测深度难度大,靶窗范围要求高,狗腿度要求变化小,为了保证准确入靶,优选井轨迹调整余量大,后期工程风险小的上靶窗入靶模式。

2.2 特殊构造轨迹优化方案

在永川南区钻井过程中,由于构造复杂、断缝发育,水平段常会钻遇局部隆起、凹陷、断层的情况。图3所示在钻遇逆断层时,要先增斜,通过断层后又钻遇隆起,为了保证高钻遇率应该继续增斜钻进,过隆起后再降斜,但是这样会造成后期钻井施工难度增大,因此在追求高钻遇率的同时也要计划好后期工程施工问题,为了确保井眼轨迹平滑,降低后期钻井施工难度,保障下套管、压裂测试等工程施工能正常进行,应该选择放弃部分优质储层钻遇率。

图3 示例井实钻过程中钻遇局部快速隆起水平井轨迹优化方式Fig.3 An optimization method of horizontal well trajectory with local rapid heave during drilling

2.3 基于三维地质模型的井轨迹优化

通过地震资料层位跟踪分析结合已钻水平井分层数据,对储层构造进行重新刻画,特别是对断缝、微伏构造精细解释,在建立断层模型基础上,利用钻井分层数据追踪解释标志小层五峰底的层面,然后以地震解释的断层、标志层层面成果为主要输入数据,以井的分层为辅助输入数据,将地层厚度作为约束条件,分别对各小层(1,2,③,④,⑤,⑥,⑦)顶层位面模拟,从而建立准确的三维地质属性模型,如图4所示[12-15]。

图4 永川三维地质属性模型Fig.4 Three-dimensional geological attribute model of Yongchuan

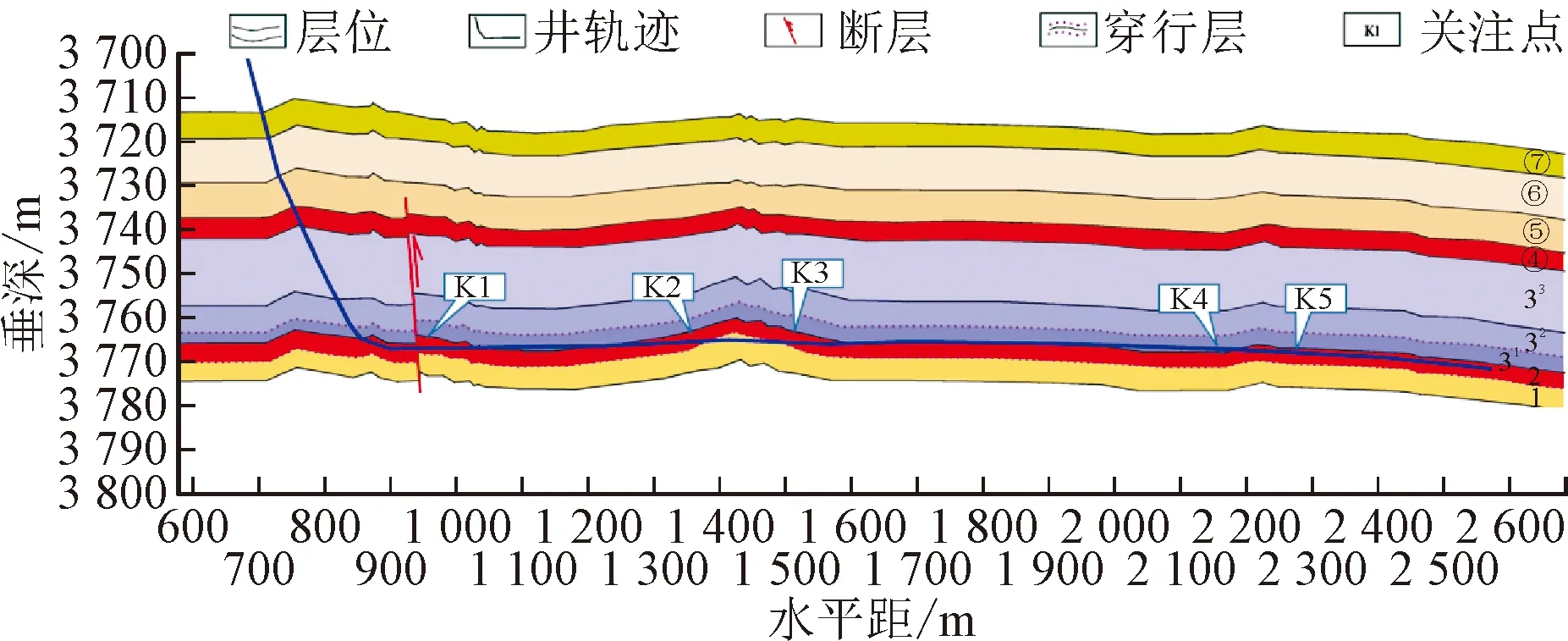

在上述三维地质属性模型建立的基础上,结合入靶方式的选择和特殊构造特征轨迹优化方案,进行井轨迹优化设计,在保障最大优质储量钻遇率的同时达到工程施工安全性和后期改造的稳定性,减少工程风险,如图5所示。

图5 YYA井的井轨迹设计图Fig.5 Well trajectory design diagram of YYA well

3 实施过程中的井轨迹控制优化

3.1 标志层及关注点的选取

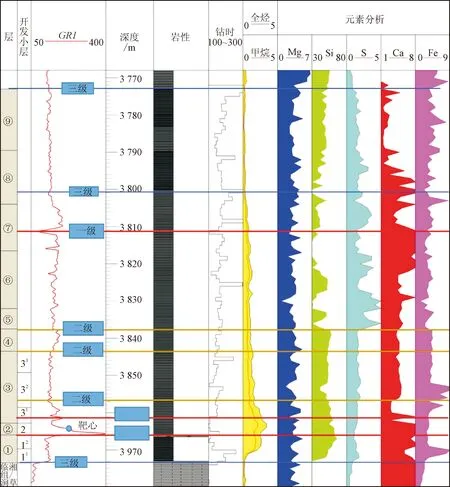

永川南区,纵向上借助GR曲线及元素Ca,Si,Mg和Fe的变化明显性、横向展布稳定性及工程可调控性,如图6所示识别三级9个标志层,9个标志层特征如表2所示,其中一级标志层GR曲线及元素特征变化明显,区域稳定,在钻井过程中要重点识别。平面上,将地层的倾角变化、钻遇断层、微幅构造等情况作为平面转折点在实施过程中重点关注,如图5中YYA井平面上识别5个重点关注点。

图6 永川南区标志层识别Fig.6 Identification of marker layer in the south area of Yongchuan

表2 永川南区标志层参数表Table 1 The parameter table of marker layer in the south area of Yongchuan

3.2 随钻伽马与元素录井的综合导向技术

目前,对于构造简单地区来说水平井的井轨迹控制一般采用随钻伽马来判断钻头在地层中的位置,它具有反映灵敏、可靠性高的优点,但是当钻遇微小断层、微幅构造等,由于地层突然变化,单一的伽马值不能准确判断钻头位置,对下步井轨迹调整造成困难。而元素录井正好填补随钻伽马这一缺陷,元素录井的各类元素能很好反应地层的变化情况,同一区域内各类元素具有可标定性,在不同层位变化趋势明显,特别是穿越微小断层、微幅构造时元素特征会出现明显的变化。因此对于构造复杂地区,采用随钻伽马与元素录井的综合导向来准确判断钻头在地层中的位置,及时做出调整,确保水平轨迹钻遇率。

通过标志层GR与元素的变化趋势(见表2),采用随钻伽马与元素录井的综合导向,在造斜段及时计算垂深、视倾角,及时调整轨迹,采用⑨~⑧小层初步调整、⑦和④小层精细调整、31小层微调的方案,精确入靶;在水平段,按照靶窗设置范围,结合靶窗上下一级控制点的GR及元素特征,判断轨迹与地层相对穿行方向,及时调整井轨迹,确保井轨迹在靶窗内穿行。

4 应用实例与效果

永川南区3平台11口井2~31小层钻遇率到达了94.13%,较前期59.83%,钻遇率提高了34.3%,为后续压裂施工,获得高产气流,实现效益开发奠定了基础。目前测试产能最高为23.16×104m3/d,无阻流量37.4×104m3/d。

实例以YYA井水平段钻进为例。水平段靶窗特征:进入上靶窗后,GR迅速上升,Ca逐渐增高,Al逐渐降低,P缓慢增加,呈下切走势;穿出下靶窗后,GR迅速下降并趋于平缓,而Ca逐渐增高并趋于平稳,Al逐渐降低,P迅速增高。如图7所示,在井段4 494~4 507 m段,GR快速上升,Ca和P略有升高之势,Al快速下降,4 507~4 519 m段,GR快速下降,之后趋于平缓,Ca逐渐增高并趋于平稳,Al逐渐降低,P迅速增高。地层倾角由下倾6 °~8 °变为下倾1 °~2 °,判断为局部构造起伏引起的地层倾角急剧变化,轨迹相对地层呈快速下穿并进入五峰组。根据地质建模分析,预计该段长度约100~120 m,该段之后地层倾角预计下倾2 °~4 °逐渐变化为0 °左右完井。考虑到工程安全因素要求水平段狗腿度控制在10 °/100 m,确定该段为地质牺牲井段,最终实现轨迹在2~31开发小层优质储层钻遇率95.34%。依据元素及GR特征,还判断出该井在深度4 226 m钻遇断距为3 m的小断层,轨迹由2开发小层上半幅断至31开发小层中部。如图7所示31开发小层至2开发小层钻进过程中,Ca和P呈逐渐升高趋势,Al呈逐渐下降趋势,GR值逐渐升高;井段4 038~4 226 m与4 226~4 491 m各元素特征变化特征基本一致,相较于4 226 m镜像特征明显。井段4 038~4 491 m依据随钻方位GR特征判断为下穿,与YYA井元素及GR变化特征不匹配,因此判断4 226 m处存在断层。

图7 YYA井实钻水平段4 000~5 100 m井轨迹图Fig.7 YYB well actual drilling track diagram in 4 000~5 100 m

5 结论

1)在构造复杂区,应基于三维地质模型,结合上靶窗入靶方式和特殊构造特征进行井轨迹优化设计,同时为保证工程施工的安全性和后期改造的稳定性,应该选择放弃部分优质储层钻遇率。

2)根据GR曲线、元素变化特征及构造变化,确定纵向标志层和平面关注点,采用随钻伽马与元素录井的综合导向技术确定钻头在地层中的位置,及时做出调整,确保水平轨迹钻遇率。