延113—延133井区水平井钻遇地层特征及地质导向

2022-03-17阚洪阁罗腾跃杜奎甫俞天军

阚洪阁, 薛 杰, 罗腾跃, 张 昆, 杜奎甫,朱 明, 俞天军, 陈 刚

(1. 斯伦贝谢长和油田工程有限公司, 西安 710016; 2. 陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院, 西安 710075;3. 西南石油大学 地球科学与技术学院, 成都 610500; 4. 西南石油大学 油气藏地质及开发工程国家重点实验室,成都 610500; 5. 中国地质大学(武汉) 构造与油气资源教育部重点实验室, 武汉 430074;6. 斯伦贝谢中国公司, 北京 100015; 7. 延长石油集团油气勘探公司, 陕西 延安 716000)

0 引言

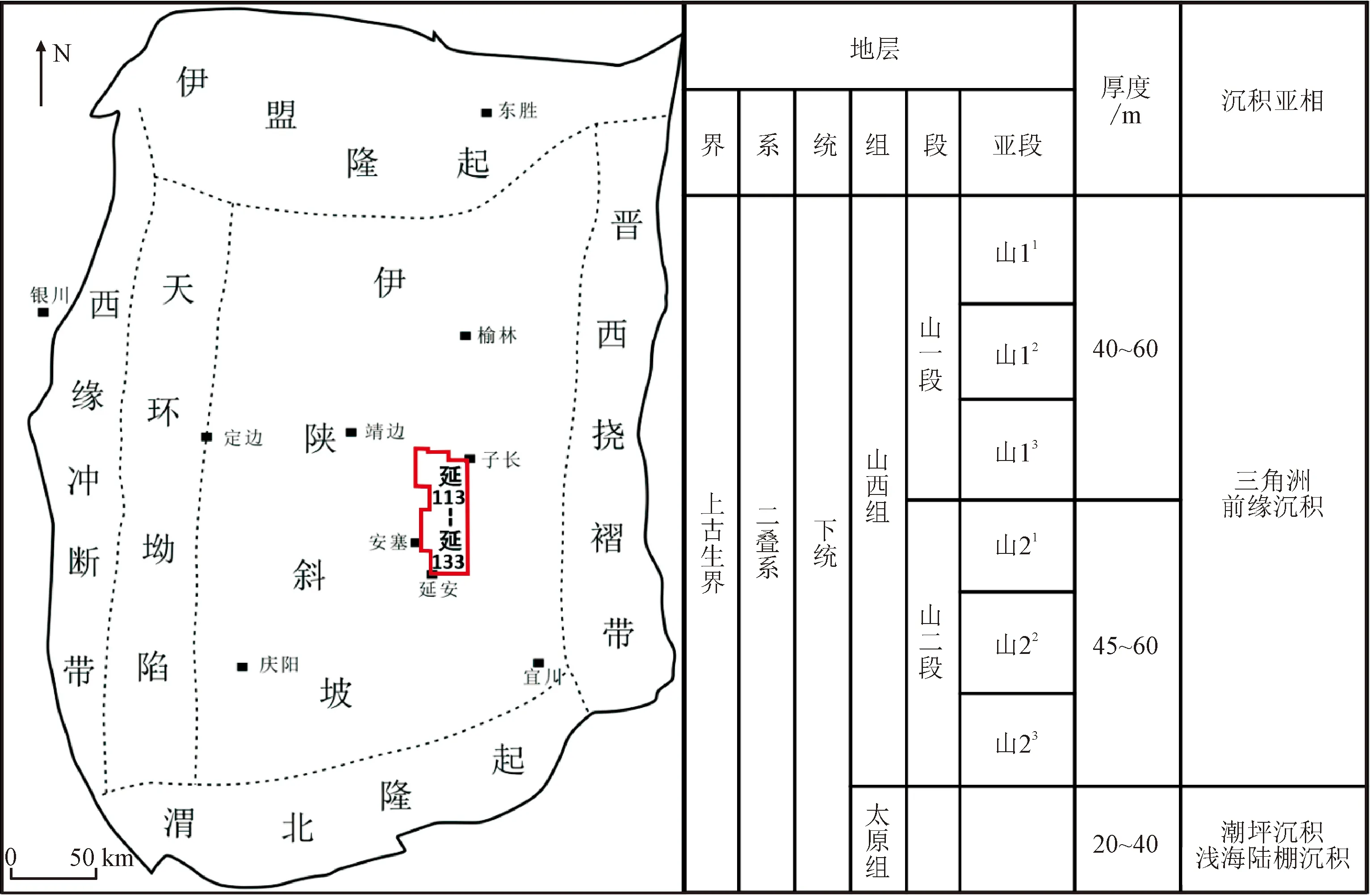

延113—延133井区位于鄂尔多斯盆地南部,延安市宝塔区以北,整体面积2 341 km2。二叠系山西组二段三亚段(山23)致密砂岩储层水平井多级压裂是井区主要开发方式。山23储层是鄂尔多斯盆地的主力含气层,从盆地北部的榆林、子洲气田到盆地南部的延安气田,山23都是各气田的重点研究层位[1-2],大部分研究集中于储层特征和产能特征[3-5]。国内外关于水平井地质导向的研究侧重于沉积旋回和先进导向仪器的应用[6-8],对储层上下围岩及层间地层发育特征的研究较少,但鄂尔多斯盆地致密气藏的开发普遍采用低成本策略,为了提高钻井速度和降低地质导向成本,普遍采用PDC钻头和无方向性的导向工具[9],这对通过岩屑录井进行沉积旋回的分析和大规模应用价格昂贵的方位电阻率及伽马成像等先进导向仪器带来了极大的限制。该研究根据井区山23水平井开发和地质导向实践,重点研究水平段钻出储层时,不同位置地层的发育特征和随钻伽马、电阻率及录井数据差异,在井区现有导向工具的基础上,通过地质认识的加深指导和优化山23水平井的地质导向。

1 地质背景

延113—延133井区位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡之上,构造形态单一,总体上为一个倾角小于1 °的东北高西南低的平缓斜坡,如图1所示。

图1 井区位置及地层划分Fig.1 Well block location and stratigraphy

井区在二叠纪山西期主要发育三角洲前缘沉积,根据沉积序列和岩性组合,自下而上分为山2和山1段,其中山2段主要发育煤系地层和三角洲前缘沉积。根据岩性变化和沉积旋回,山2段又划分为山23、山22和山21这3个亚段,其中山23亚段水下分流河道砂体是井区主产气层。山23砂体在井区内分布广泛,连通性好,厚度为1~19 m,平均7.5 m,储层石英含量较高,主要发育中-粗粒石英砂岩和岩屑石英砂岩,岩屑砂岩较少。黏土矿物以伊利石和高岭石为主,发育少量绿泥石。孔隙类型主要发育粒间溶蚀孔、粒内溶蚀孔、晶间孔和微裂缝等,孔径较小,主要为微米级孔隙[10]。山23储层孔隙度主要为2%~8%,平均5%,渗透率为0.03~1.00 mD,平均0.2 mD,含气饱和度为60%~80%,平均70%。山23气藏埋深为2 800~3 200 m,实测静压为20~25 MPa,压力系数0.8。延113—延133井区山23储层发育典型的低孔、低渗、低压致密砂岩气藏。为了提高单井产量,增加气藏控制面积,井区以水平井开发为主。局部的构造隆起、砂体厚度和倾角的变化都对水平井地质导向提出了极大的挑战,沿水平段方向可能会钻遇砂体上覆、下伏以及层间地层。

2 地层发育特征

2.1 上覆地层

山23砂岩又叫北岔沟砂岩,首见于太原西山柳子沟上端北岔沟[11],是山西组底部的标志层,在延113—延133井区发育三角洲前缘水下分流河道沉积的石英砂岩和石英岩屑砂岩[4],垂向上表现为下粗上细的正韵律特征。图2所示为井区一口典型的山23砂体测井曲线和岩心特征。在砂体下部3 176.8 m发育灰白色中粗粒砂岩,泥质含量较低,伽马值较小,向上粒度变细,暗色矿物增多,岩性渐变为3 174. 2 m的灰色细砂岩。向上泥质含量继续升高,借助微电阻率扫描图像,在砂体顶部可以观察到亮暗相间的砂泥岩互层特征,单层砂岩厚度小于1.0 m,砂层间是厚度不等的泥岩,指示发育水下天然堤沉积。微电阻率扫描图像上,相对高阻的砂岩呈高亮色,相对低阻的泥岩呈暗色,微电阻率成像测井的分辨率可以高达0.5 cm,远高于一般常规测井曲线30~60 cm纵向分辨率[12-13],所以借助微电阻率扫描图像可以观察细微的岩性变化和沉积层理等特征。对这种厚度小于1.0 m的薄层,常规测井主要受纵向分辨率和围岩的影响,曲线幅度变化较小,不能较好地反应薄互层的岩性变化[14-15]。

井区通过对山23储层大量微电阻率扫描成像数据的采集,发现在储层上部砂泥岩薄互层特征明显,在水平井地质导向过程中,当通过随钻测、录井数据判断钻遇薄互层沉积,一般表明钻头已从山23砂体顶部钻出储层。

图2 山23岩心和电性特征Fig.2 Shan23cores and logs characteristics

2.2 下伏地层

山23水下分流河道砂体底部一般发育河道冲刷面与下伏太原组泥岩接触,北岔沟砂岩底部冲刷面是山西组和太原组的地层分界[16]。冲刷面构造是高流态下石英碎屑等粗粒沉积对下伏泥岩细粒沉积冲刷形成的,界面两侧岩性变化明显,冲刷面以上是山23砂岩下部的灰白色中粗粒石英砂岩,冲刷面以下是太原组黑色泥岩,如图3所示。太原组在延113—延133井区共发育4次海侵,从下到上发育了庙沟、毛儿沟、斜道和东大窑4套灰岩。最后一次海侵发育了东大窑灰岩和北岔沟砂岩下伏的海相黑色泥岩。该套泥岩在井区南部发育稳定,厚度为5~10 m。在井区以东的乡宁剖面中发现了大量腕足类和放射虫化石,指示了海相的沉积环境,同时该套泥岩有机质含量较高,TOC为4.2%~15.0%,含气性较好,是井区东侧的大宁-吉县地区的重点勘探开发层位,一批直井与水平井测试获工业页岩气流[17-18]。相比于普通的泥页岩,有机质含量较高的页岩气甜点段的电测曲线具有 “三高两低” 的特征,即高伽马、高中子、高电阻率、低密度、低光电指数,并且常用声波和电阻率曲线叠合的方法计算总有机碳含量[19]。

图3 下伏地层发育特征Fig.3 Underlying formation characteristics

图3中测井曲线显示井区山23储层下伏海相泥岩与山23泥岩有明显的电性差异,呈现出高中子、高声波、高电阻率和低密度的特征,在山23水平井地质导向中,钻遇该套泥岩,表明钻头已从底部钻穿砂体。

2.3 层间夹层

层间夹层分为泥质夹层、钙质夹层和粒度、结构等改变造成物性变化的物性夹层[20],其中泥质夹层是三角洲前缘砂体的主要夹层类型,夹层岩性为泥岩和粉砂质泥岩,一般为两期水下分流河道之间的水动力条件较弱沉积环境下形成。井区山23储层伽马曲线多呈光滑钟形和箱型,平均单井钻遇泥质夹层少于1层。部分井钻遇泥质夹层,厚度1~2 m,岩性主要为黑色泥岩和灰黑色粉砂质泥岩,电测数据一般具有高伽马、高中子、高光电指数和低电阻率的特征。井区山23砂体中多次钻遇一套具有放射性异常的层间夹层,如图4所示,该类夹层伽马值较高,显示泥岩特征,但中子、密度、光电指数和电阻率等曲线仍然显示山23砂岩特征。伽马能谱测井数据显示,夹层中钍含量较高,岩心物性分析数据与上下砂岩无明显异常。鄂尔多斯盆地北部的榆林气田山23储层钻遇高伽马砂岩,伽马值120~200 API,钾、铀含量正常,但钍含量较高。榆林气田通过岩心观察发现玻屑、火山灰尘和火山岩屑成分较高,并认为放射性异常主要与同沉积火山事件有关[21]。延113—延133井区山23高伽马夹层特征与榆林气田发现的高伽马砂岩特征相似,该类高伽马砂岩夹层在井区多口井中发现,厚度0.5~1.0 m,直定向井中伽马曲线呈尖峰状,而其他曲线无明显异常。

井区通过微电阻率图像数据的采集发现,在放射性异常的井段发育厚度较薄的低电阻率条带,单层厚度仅有数毫米到数厘米,远低于常规测井曲线的纵向分辨率,该条带由于含有火山物质,伽马曲线显示放射性异常明显,但录井岩屑仍以石英砂岩为主。

图4 高伽马夹层发育特征Fig.4 High gamma sand stripes

3 地质导向

延113—延133井区地质导向主要采用成本较低、无方向性的随钻伽马和电阻率测井技术,并结合录井和二维地震资料,综合指导水平井地质导向。通过对山23砂体上、下围岩和层间地层发育特征的深入研究,判断钻头和砂体的相对位置,并及时调整轨迹,实现水平段砂岩钻遇率的最大化。

3.1 钻遇上覆地层

当水平井轨迹向上接近砂体顶部时,由于山23砂体一般呈正韵律,录井岩屑显示岩性逐渐变差,随钻伽马升高,随钻电阻率逐渐降低。当钻遇砂体上部薄互层时,随钻伽马和电阻率对岩性的显示可能出现不一致,这主要由于伽马测井的探测深度为20~40 cm[22],而随钻电阻率的探测深度一般为1~2 m[23]。随钻伽马更明显的指示互层中的砂泥岩变化,而电阻率由于探测深度较大,曲线的变化幅度较小。在水平井地质导向中,当根据随钻测、录井数据,判断钻遇了薄互层的地层特征,一般说明已从砂体顶部钻出储层,应及时降斜调整井轨迹,尽快回到砂体中。

井区YBXX3井位于河道带中部,根据邻井情况,该区域储层发育情况较好,预测山23砂体厚度8~12 m,地层向西下倾0.5 °,如图5所示。该井着陆阶段进入山23砂体垂深6 m,并保持89.5 °井斜向西北方向钻进,水平段钻进过程中,从MD3 360 m(A段)开始,录井数据显示石英含量减少,暗色矿物含量增加,随钻伽马值逐渐升高,在MD3 400 m处钻遇泥岩,当钻至MD3 455~3 495 m(B段),随钻伽马上下波动锯齿化特征明显,但随钻电阻率变化幅度较小,判断已钻至山23储层上覆砂泥岩互层沉积。决定降斜至86 °向下探砂,并于MD3 590 m处再次进入山23砂体,后以88 °~89 °井斜一直保持在砂体中钻进。该井局部地层下倾角度增大,使水平井从砂体顶部钻出储层。通过对钻遇地层发育特征的分析,及时调整轨迹回到砂体中,保证了水平段的钻遇率。

图5 YBXX3井山23水平井地质导向Fig.5 YBXX3 well Shan23 horizontal well geosteering

3.2 钻遇下伏地层

区别于山23砂体顶部的岩性渐变特征,砂体底部冲刷面上下岩性差异明显,当钻头从砂体底部出层,钻遇下伏地层时,随钻测、录数据在垂向上显示岩性突变,岩屑录井由灰白色石英砂岩突变为黑色泥岩。通过对井区直定向井山23砂体下伏太原组海相黑色泥岩和山23段泥岩自然伽马和电阻率的统计,下伏太原组泥岩和山23泥岩的自然伽马分布范围相同,主要为130~150 API,但电阻率差异明显,下伏太原组泥岩的电阻率主要分布在200~300 Ω·m,而山23泥岩电阻率较低,主要为100~200 Ω·m。在水平段地质导向中,若钻遇地层岩性由砂岩突变为泥岩,且泥岩段电阻率较高,结合地质分析判断钻遇下伏太原组泥岩,说明井轨迹已从砂体底部钻出储层,此时应及时增井斜,使井轨迹尽快回到储层中。

井区 YBXX5井位于河道带边部,同井场直井钻遇山23砂体厚度11 m,预测该区域山23砂体厚度为10~14 m,该井由河道带边部向砂体增厚的河道带中部钻进。如图6所示,当该井垂深进入山23砂体7 m,钻至MD3 275 m(A段),返出岩屑突变为黑色泥岩,随钻伽马值由20~30 API上升为130~150 API,随钻电阻率由700~900 Ω·m下降至230~290 Ω·m,判断钻头已从底部钻穿砂体,钻至下伏太原组泥岩,迅速以92 °增斜并于MD3 350 m回到山23砂体中。该井由于山23砂体的实际厚度远小于预测厚度,地质导向中钻头从底部出层,通过对钻遇地层特征的分析,判断钻遇下伏太原组泥岩并迅速增斜,在泥岩段钻进75 m后再次返回砂岩储层。

3.3 钻遇层间夹层

山23砂体中发育泥质夹层和高伽马砂岩夹层,厚度均较薄。当钻遇层间泥质夹层时,岩屑录井显示灰黑色、黑色粉砂质泥岩和泥岩,随钻伽马值120~140 API,随钻电阻率的大小与泥质夹层的厚度相关,由于随钻电阻率的探测深度为1~2 m,如果泥质夹层的厚度较小,电阻率受夹层上下砂岩的影响较大,一般高于厚层泥岩地层电阻率。当根据随钻测、录井数据和地质分析判断钻遇泥岩夹层时,可以根据当时的井斜和预测地层倾角,采取微调的方式,快速钻穿夹层。 层间高伽马砂岩夹层的录井岩屑以灰白色石英砂岩为主,随钻伽马较高,随钻电阻率与山23砂岩段电阻率相似。当钻遇该类夹层时,可以不调整井轨迹继续钻进。

图6 YBXX5井山23水平井地质导向Fig.6 YBXX5 well Shan23 horizontal well geosteering

图6中YBXX5井钻至MD3 772~3 793 m和MD3 928~3 961 m井段时,返出岩屑以暗色矿物为主,随钻伽马曲线升高,随钻电阻率略低于砂岩段电阻率,判断钻遇厚度较薄的泥质夹层。当该井钻至MD4 070~4 110 m(B段),随钻伽马由30 API增至120 API,随钻电阻率800~1 000 Ω·m,录井岩屑以灰白色石英砂岩为主,判断钻遇高伽马砂岩夹层并继续稳斜钻进,该井完钻水平段长度1 018 m,实现砂岩钻遇率88%。

截止2020年,井区共完钻山23水平井近百口,水平段砂岩平均钻遇率大于85%。针对山23砂体上、下围岩和层间夹层发育特征的研究,为水平井地质导向提供了坚实的地质基础,采用较低成本随钻工具的同时,保证了钻遇率,实现了气田的高效低成本开发。

4 结论

1)山23砂体上覆地层普遍发育水下天然堤砂泥岩薄互层沉积;下伏太原组泥岩有机质含量较高,呈现高中子、高声波、高电阻率和低密度的特征,与山23泥岩有明显电性差异;砂体层间发育少量泥质夹层和高伽马砂岩夹层。

2)在山23水平井导向中,当钻遇地层岩性逐渐变差并钻遇薄互层时,表明钻头已从顶部出层,应及时降斜;当钻遇地层岩性由砂岩突变为泥岩,且泥岩电阻率200~300 Ω·m时,指示从底部出层,应及时增斜;当钻遇泥质夹层和高伽马砂岩夹层时可以微调或不调整,继续稳斜钻进。