社会组织参与社会治理的困境及优化路径

2022-03-17韦仁忠韩昊冉王霸

韦仁忠 韩昊冉 王霸

[摘要]优化社会组织参与社会治理的基本路径对于推进国家治理体系和治理能力现代化,打造协同共治的治理格局具有重要意义。成都市社会组织的数量与质量虽然在西部地区乃至全国均处于领先地位,但仍存在发展上的不平衡、社会组织依赖政府的惯性思维突出、专业人才和资金的匮乏以及社会组织与政府互动的技术壁垒等现实困境。着力推动成都市社会组织真正参与社会治理,实现协同共治的治理格局须以需求为导向孵化社会组织,拓展社会组织参与社会治理的领域;廓清政社边界,增强社会组织参与社会治理的自主性;加大专业人才培育力度,激发社会组织参与社会治理的内生动力;完善信息公开共享机制,提升社会组织参与社会治理的效能。

[关键词]社会组织社会治理困境优化路径

[中图分类号]C916[文献标识码]A[文章编号]10019596(2022)010005-09

*基金项目:2019年成都市社会组织发展专项基金项目“协同共治视域下成都市社会组织参与社会治理研究”(项目号:2-69)。

党的十八大提出要“引导社会组织健康有序发展,充分发挥群众参与社会治理的基础作用”[1],将社会组织作为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要推力已经成为各界的广泛共識。《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》进一步指明,构建基层社会治理的新格局要“推动社会治理和服务重心向基层下移”“发挥群团组织、社会组织作用,发挥行业协会商会自律功能,实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动”[2]。这就表明,在推进国家治理体系和治理能力现代化、实现协同共治的进程中,引导社会组织发展壮大,推动社会组织参与社会治理是一项重要任务。

民政部2019年民政事业发展统计公报显示,截至2019年底,我国共有866万个依法登记的社会组织,同比增长60%[3]。这些社会组织涉及社会救助、慈善事业、教科文卫等领域,基本形成了业务范围多元、涉及领域广泛的局面。就基层治理创新而言,多方参与、多元互动的治理格局离不开社会组织的作用。

为此,本文在已有研究的基础上,以西部地区成都市为例,分析成都市社会组织概况,深入分析目前成都市社会组织参与社会治理过程中所面临的问题,提出社会组织参与社会治理的优化路径,以期引导社会组织参与社会治理形成协同共治的治理格局。

一、社会组织及其参与社会治理概况

(一)成都市社会组织及其特征描述

在创新社会治理的大背景下,社会组织成为社会治理的重要力量。近年来,成都市政府出台了多项政策,如《成都市社会组织管理评估办法》《社团登记管理条例》《成都市社会组织管理综合执法暨社会工作专业人才队伍建设联席会议制度》等,鼓励社会组织发展,壮大成都市社会组织。

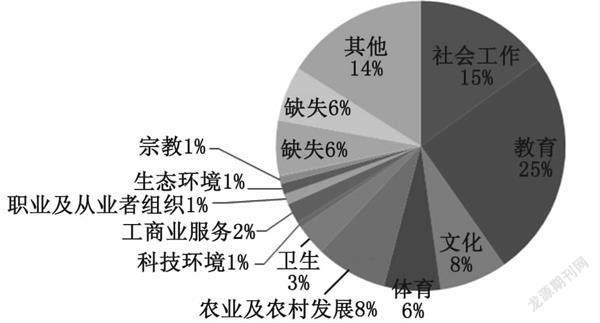

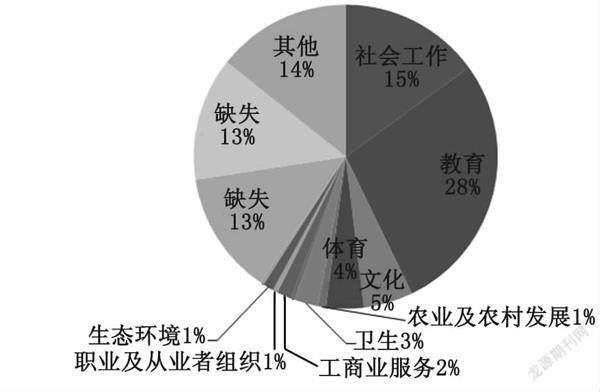

目前,成都市有社会组织12668家(社会团体3753家,民办非企业单位8915家),在全国副省级城市中排名第二,占全省27%[4],每万人拥有社会组织769家,年均增长10%,均高于全省平均水平。从社会组织的区位分布来看,如图1所示,成都市一圈层的社会组织数量约占全市的501%,远高于二圈层的241%和三圈层的261%。其中一圈层,除市本级社会组织外,社会组织数量分布最多的为武侯区(904家),最少的为高新区(417家);二圈层社会组织分布最多的为龙泉驿区(625家),最少的为温江区(441家);三圈层社会组织分布最多的是金堂县(504家),最少的为新津县(189家)。

图4三圈层社会组织类型分布由上述分析图可见,成都市社会组织数量众多,涵盖领域全面,总体而言发展势头较好。但从区位分布上而言,一、二、三圈层社会组织数量差异较大,相较于二、三圈层而言,一圈层社会组织数量遥遥领先,此外,各区(县)间也存在较大差异,除市本级社会组织外,圈层内部社会组织数量也有一定差距。从行业领域差异而言,数量前四的是农业及农村发展类、经济类(包含行业协会、商会)、社会服务类、文化类,占社会团体总数的589%[4]。不同圈层的社会组织行业领域分布虽有略微差异,但其行业领域特征大致相同,都体现出一种明显的行业偏好,即偏向于农业及农村发展类、经济类(包含行业协会、商会)、社会服务类、文化类四类社会组织。除此之外,成都市体育类社会组织在各圈层分布较为均衡,且发展水平较高。截至2020年10月,成都市共有体育类社会组织552个。在各区(县)均有分布,其运动项目涵盖了足球、篮球、排球、乒乓球、网球、羽毛球等数十项,受众涉及老、中、青、少等群体。

(二)成都市社会组织参与社会治理回顾

2009—2019年,成都市陆续出台了《关于建立政府购买社会组织服务制度的意见》《成都市政府向社会组织购买服务实施意见》等相关政策[4],提出要营造以居民需求为导向,社会组织为载体,社工人才为支撑,引导居民组织化参与社区公共事务的治理格局[5]。2018年,成都市民政局进一步指出,要“实现社会组织在社区参与式陪伴,社工人才对居民骨干进行能力建设,社区整合资源支持居民组织化参与社区公共事务”[6],这为成都市社会组织参与社会治理提供了良好的外部环境,为促进社会治理的社会化、多元化,形成协同共治的社会治理格局提供了政策支撑。在政府部门的引导下,成都市社会组织积极参与社会治理实践。

1政府引导社会组织参与社会治理。2018年,成都市民政局发布《关于进一步深入开展城乡社区可持续总体营造行动的实施意见》,该意见不仅提出了“把城乡社区建设成为守望相助、崇德向善、绿色生态、舒心美好的家园”的总体目标,而且指出要以示范项目带动社区建设的全面实施,深入推动社区建设行动,并指明了成都市城乡社区开展可持续总体营造的阶段性目标,即城乡社区总体营造率到2018年不低于60%,2019年不低于80%,2020年不低于90%[7]。在这一目标指导下,成都市基层党组织、基层政府采取了一系列措施引导社会组织参与社会治理实践。

第一,积极培育和引导社会组织。武侯区首先实施了社会组织的登记与备案制度,对符合登记条件的社会组织予以登记,对不符合登记条件但符合社区居民需求的社会组织实行备案制度[8]。并以此为基础,制订了社会组织评估管理办法与激励机制,树立并积极宣传先进组织,以带动社会组织的良性发展。

第二,从党建引领、项目带动、融合治理等几个方面,积极探索社会组织参与基层治理的新模式,即以基层党组织为领导核心,以服务居民为任务,整合社区内外的多种资源,积极筹划多种类型的社区活动,重视社会组织的作用,使其融入到社会治理中。在这一过程中,成都市洗面桥社区进行了较好的实践。首先,作为比较具有代表性的多民族聚居社区,该社区自发成立了志愿者协会、民族团结专家协会、民族文化之家协会等,以此作为服务群众、团结群众、组织群众的载体;其次,由社区党委牵头,开展多样活动,带动社会组织参与到社区建设中[9]。社会组织参与社区治理的机会不断增多,数量不断增加,涉及领域不断扩大,社会组织与基层社区的联系越发紧密,二者之间开始形成优势互补、资源共享的新格局,洗面桥社区居民的需求也得到了更大程度的满足。

第三,建立新机构,推动“政社合作”模式进一步发展。2011年成都市武侯区建立了首个采取政府主导、社会公益性组织参与的善工家园助残中心,在组织建立及其活动开展中,武侯区政府与残疾人综合服务中心提供所需资源,由善工家園助残中心承担具体服务。这种由政府主导、社会组织参与的服务模式既使政府职能得以转变,也使社会组织的积极性、专业性得以发展。

2社会组织积极参与社会治理。党的十九大报告指出“推动社会治理重心向基层下移”。社区是城市的基层,社会治理的所有事项几乎都在社区中完成,社区治理是撬动社会治理的支点,要提高社会治理水平,就要做好社区的文章。成都市社会组织无论数量还是发展程度均位于全国前列,在社区治理的过程中也发挥着很大作用。如前文所述,社区营造是社区治理的一个重要任务,从成都市社会组织参与社区营造的整体状况来看,这一任务得到了较好的实施。截至2019年10月,成都市约170家社会组织在200多个社区内开展400余项社区营造项目,服务居民95万人次,解决问题500多个,开展范围涵盖了全市89%的城乡社区[4]。在社区营造的具体实践中,部分社会组织也积极运用个案工作、小组工作、社区工作等专业方法,不断动员社区资源,强化社区功能,提高社区自我解决问题的体系和能力,成都市爱有戏社区发展中心开展的诸多实践便是一个较好的例证。首先,作为爱有戏品牌项目的“友邻学院”在其中发挥了巨大的作用,“友邻学院”在推出之时便成为社会工作者、社区居民等互动与学习的平台,其重点培养参与社区公共事务的各项能力,在一定程度上培育了公民的公共精神,增强了社区居民参与公共事务的积极性;其次,爱有戏积极组建互助小组,培育社区内生性资源,以此为基础构筑居民的社区支持网络,以社区资源回应社区需求,完善与发展社区自我解决问题的能力与体系。

二、社会组织参与社会治理面临的困境

有学者认为,与西方成熟的体系不同,我国的改革历程坚持“摸着石头过河”原则[4],即在改革中发现问题,然后加以改进并完善相关规章制度。我国社会组织起步较晚,无论是在组织体系、规章制度、专业人才、资金支持方面,还是在运行模式、政策支持等方面都存有一定的不足。对这些不足加以分析是引导社会组织进一步发展,推动社会组织更好参与社会治理,加快协同共治格局形成的重要基础。

通过对成都市社会组织发展概况的梳理分析可以发现,尽管成都市培育了一批优秀的社会组织,但不容忽视的是,在其发展过程中仍存在诸多问题,社会组织参与社会治理明显不足。对这些情况加以深入分析,将对成都市社会组织参与社会治理协同共治格局的形成大有裨益。

(一)社会组织发展不平衡导致有限协同

纵览成都市社会组织概况,成都市社会组织在区域分布上体现出较大差异性,其分布总体上呈现“中心偏好”,即中心城区的社会组织数量明显多于外围区县,数量最多的武侯区(904家)比数量最少的新津县(189家)多出700余家社会组织。这种带有明显偏好的区域分布对于成都市社会组织参与社会治理的总体发展是极为不利的。首先,这种分布态势实际上说明了在成都市中心城区,社会组织融入社会治理的参与度远高于外围区县,专业型人才、社会组织发展的资源都呈现出一种中心集聚的态势,外围区县社会组织的发展很可能在一定程度上遭受阻碍,这必然影响到外围区县社会组织参与社会治理的进程;其次,从社会治理层面看,社会组织是形成协同共治格局进程中一股不容忽视的力量,中心城区社会组织壮大而外围城区社会组织力量不足将极易造成中心城区有限协同的局面。

在涉及领域方面,成都市社会组织也呈现出明显的领域偏好,即农业及农村发展类、经济类(包含行业协会商会)、社会服务类、文化类的社会组织数量独占鳌头,除上述四类社会组织外,其他类型的社会组织数量不多、规模不大,发展缓慢,难以真正在社会治理过程中发挥作用,这在一定程度上成为成都市社会组织参与社会治理的阻碍因素,从而影响社会组织参与社会治理的深度与广度。

在社会组织自身发展方面,不可否认,成都市已成长起一批组织结构合理、组织目标明确、能力突出的优秀的社会组织,但这些社会组织毕竟数量不多,比例偏低。有学者调研指出,成都市约65%以上的社会组织整体规模在20人以下,很少有员工规模在20人以上的社会组织,“小、散、弱”是目前成都市大部分社会组织的突出特点。在社会治理的过程中,由于社会组织力量偏弱而无法参与治理活动,只有很少一部分的社会组织能够参与其中,导致难以真正形成协同共治的治理格局。

(二)社会组织依赖政府的惯性思维阻滞参与深度

在传统的社会治理中,政府是单一的治理主体,政府权力的“越位”、驻区单位职能的“错位”、居民与社会组织的“缺位”使得复杂多元的社会问题难以得到有效解决[10]。自党的十六届三中全会以来,“社会治理”成为一个热点议题被不断提及,从社会管理到社会治理,实际上就是强调从自上而下的管理模式转向上下互动、双向结合的治理模式[11]。由此可见,引导社会组织参与社会治理,形成协同共治的良好治理格局实际上就是要以公共利益为核心促成政府与社会组织间平等互动的合作关系。但长期以来,我国一直有着“强政府、弱社会”的思想惯性,致使行政权力深深根植于基层社会生活的方方面面,加之我国社会组织起步较晚,其社会公信力还相对较弱。因此,政府在无形间始终占据主导地位,为获取相关资源,社会组织只能依附于行政部门,协助政府开展各项服务与活动。这一现象在成都市社会组织参与社会治理的过程中也得到了体现。

一方面,就成都市社会组织参与社会治理的现状而言,尽管“成都市社会组织与政府合作的比例约占90%”[4],但这种合作关系是一种单向的、纯粹的依赖关系,它们对行政资源仍然有着相当的依赖性,“长久以来与政府的合作形成了渊源较深的人际关系网,导致其对政府资源形成了明显的偏好性消费”[12]。在其活动过程中,政府带有明显的“支配性”色彩,社会组织则有浓重的“附属性”意味,使得这些社会组织以政府号召与需求为重,反而忽视了群众需求。尽管自2016年开始,成都市已经做出了行业协会与行政机关脱钩等种种努力,但不可否认的是,成都市社会组织仍未摆脱对政府支持的单向依赖,尤其是资金、资源方面的支持。另一方面,在社会组织的参与实践中,其服务项目及社会活动开展的依据是基层行政部门的规划,社会组织无法发挥其能动性,只能机械地接受与实施,同时活动的开展大多是以行政部门的主观想法进行,这造成了政府部门、社会组织与居民需求间存在一定偏差,使之无法合理有效地衔接[9]。

(三)社会组织人才与资金的匮乏削弱参与的可持续性

专业型人才与一定的资金来源是社会组织开展活动的重要支撑,但从成都市社会组织发展的现状来看,这仍是许多社会组织的短板。在成都市1万余家社会组织中,拥有专业型人才支撑、资金来源充足的社会组织仅占极少数,大部分社会组织在吸纳人才、获取资金方面仍存在相当大的窘境。

在专业人才方面,成都市仅有9%的社会组织拥有社会工作专业背景的工作人员,64%的社会组织中有部分员工拥有社会工作的专业经历,约10%的社会组织没有拥有社会工作专业经历的人员[4]。这就导致许多社会组织专业性不足,在开展服务活动的过程中缺乏专业理念与专业方法,从一定程度上来讲,既不利于社会组织整体服务水平的提升,也不利于成都市社会组织的整体进步。同时,专业性不足使得社会组织无法在参与社会治理的过程中发挥其应有的作用,政府不得不代行其大部分职能,这无疑会模糊行政权力与社会力量之间的界限,进而影响协同共治治理格局的形成。

在资金来源方面,成都市社会组织的活动资金大多来源于政府购买,企业赞助、基金会捐赠等明显不足,且绝大部分社会组织都没有与社会团体、基金会等合作的经历,这就使成都市大部分社会组织的资金来源十分有限。尽管近几年社区基金会在成都有所发展,但规模和数额还较小,尚未发挥太大的作用。资金的匮乏使得社会组织无力开展自身建设、实现快速发展,无论是在吸引人才还是完善设施等方面均力有不及,很难形成社会组织的专业特色。这在很大程度上削弱社会组织参与社会治理的可持续性。

(四)社会组织与政府互动的壁垒影响参与成效

社会组织参与社会治理的一个重要作用就是“上传下达”,一方面要深入基层,汇集公众的需求信息,传达公众诉求,使政府决策更加“贴合”社会公众需求,提供合情合理的社会治理政策[13]。另一方面,传达、解读政府的各项政策,在基层民众广泛理解的基础上推动政府政策的实施。在这一过程中,政府和社会组织间的信息传递尤为重要。自1993年推行“三金工程”以来,我国电子政务系统经历了20余年的发展,虽然已取得巨大进展,但是社会组织与政府间的“信息孤岛”仍不容忽视。在目前政府与社会组织的沟通过程中,政府与社会组织之间缺乏互通与连接机制,制约了信息共享,这就使得社会组织无论是“上传”还是“下达”都面临一定阻碍。

由于“信息孤岛”现象仍然存在,政府与社会组织间的沟通更多倾向于评估、督导、约谈等形式。这种周期性的互动方式使得政府与社会组织间沟通缺乏“即时性”,一方面,政府部门不能及时了解社会组织服务活动的开展状况及群众反响;另一方面,社会组织也无法及时了解政府政策,做出合理、有效的回应,影响了社会组织参与社会治理的成效。

三、社会组织参与社会治理的优化路径

在全面深化改革、提升社会治理能力的大背景下,引导社会组织参与社会治理,打造协同共治的治理格局仍需要经历一个漫长的过程,不可能一蹴而就。但在分析中发现问题,积极寻求解决之道和提升路径是政府和学界肩上的责任。

(一)以需求为导向孵化社会组织,拓展社会组织参与社会治理的领域

如前文所述,成都市社会组织在区域分布、行业分布、组织规模上均存在较大差异。因此,在成都市进一步培育社会组织、充实社会力量的过程中,要着力改变整体发展较好但短板突出的现象。

首先,要重点着眼于外围区县,通过设立专项资金、政策支持等方式鼓励社会组织向二、三圈层的区县发展,确保每个区县都拥有强大的社会力量,真正实现社会组织在全市范围内的基本覆盖,确保总体实现协同共治的治理格局;其次,要积极培育弱势领域的社会组织,确保社会组织多层次、多领域的基本覆盖,拓宽其参与领域,以回应多样化的公共需求,确保社会组织多方式、多形式的参与到社会治理当中,真正实现全领域的协同共治;最后,要着重关注规模较小、能力较弱的社会组织,帮助其扩大规模、发展能力、提供机会,预防社会组织的“个别参与”,确保绝大部分社会组织参与到社会治理。

(二)廓清政社边界,增强社会组织参与社会治理的自主性

目前成都市大部分社会组织在开展公共服务活动的过程中独立性不足,而是多以满足政府需求作为服务目标,在某种意义上是一种“准政府组织”。在成都市的政社合作中“行政化”的傾向还十分浓厚,社会组织为获取政府的资源支持,必须处在一种依附性与从属性的地位,这种单向依赖的合作关系导致其自主性丧失。

要改变社会组织对政府的单向依赖关系必须从以下方面着手。其一,加快政府职能转变,加快行业协会与行政机关的脱钩,实现政府由主导向引导,由管理向服务的转变;其二,在大部分社会组织能力仍比较薄弱的情况下,要不断增强其参与能力和创新能力,加快以社会力量填充公共领域。唯此,方可真正廓清行政力量与社会力量间的界限,形成政社间的良性互动关系,以此推动社会组织积极主动参与社会治理,打造协同共治的治理格局。

(三)加大专业人才培育力度,激发社会组织参与社会治理的内生动力

专业型人才是社会组织规范化、科学化发展的基础,但成都市的大部分社会组织仍缺乏专业人才,部分社会组织甚至没有社会工作等专业背景的工作人员,导致“助人自助”的核心理念与“个案工作”“小组工作”等专业工作方法缺乏和能力不足。

解决这一困境需从以下几方面着手,首先,应依托现有资源成立社会组织的专业性培训机构,以专项培训的方式培养具备专业能力与执行能力的骨干人才,为社会组织进行“输血”;其次,社会组织在参与社会治理的过程中要提高其独立发展的能力,在专业人才招聘不足的情况下,社会组织可以充分发挥主观能动性,重点培养潜在员工和内部专业人才,通过不断学习和沟通,提高内部员工的素质和能力,优化其组织结构,改变其“通而不专”“专而不精”[4]的现实情况。

(四)完善信息公开共享机制,提升社会组织参与社会治理的效能

政府与社会组织之间缺乏沟通和联系机制,制约了信息共享。信息技术的开发与利用是促进政府与社会组织协同治理的有效工具。信息技术对促进协同活动具有两大功能和意义:一方面,发达的信息技术为协同活动提供技术保障和支持,促进协同思想的技术实现;另一方面,信息技术通过影响主体的行为习惯,使政府与社会组织的合作规范化,促进制度层面的协同创新与变革。

在协同治理中,成本是需要考虑的因素之一。如果在互动过程中双方信息不公开、不透明,沟通就会受阻,相应的交易成本也会增加。因此,政府应完善信息公开机制,及时公开信息,主动为社会组织提供有助于其决策的信息,提高治理效率;运用现代信息技术整合信息资源,使政府与社会组织之间的各种沟通协调和信息传递能够通过信息共享平台快速实现,并在最短的时间内实现共享产生效益。同时,要改变政府与社会组织获取信息不平等、信息分散、缺乏统筹利用的现象。通过信息披露与资源的有效规制,改变信息不对称的现状,弥补政府与社会组织的互动短板,促进信息资源的最大效用。

参考文献

[1]胡锦涛在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告(2012年11月8日)[EB/OL].(2012-11-18).http://cpc.people.com.cn/n/2012/1118/c64094-196121

51.html.

[2]中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定[EB/OL].(2019-11-05).http://www.gov.cn/zhen

gce/2019-11/05/content_5449023.htm.

[3]2019年民政事业发展统计公报[EB/OL].(2020-09-08).http://images3.mca.gov.cn/www2017/file/202009/1601261242921.pdf.

[4]唐琼.基层治理现代化视角下社会组织的发展路径——基于成都市的基层治理实践考察[J].四川行政学院学报,2020(5):94-104.

[5]成都市民政局关于开展城乡社区可持续总体营造行动的通知[EB/OL].(2016-05-03).http://cdmzj.chengdu.gov.cn/cdmzj_gb/c121888/2016-05/03/content_270240f3c9bf4474ac1cfc20cdd7cdeb.shtml.

[6]成都市民政局、中共成都市委组织部、中共成都市委城乡社區发展治理委员会关于进一步深入开展城乡社区可持续总体营造行动的实施意见[EB/OL].(2018-04-08).http://gk.chengdu.gov.cn/govInfoPub/detail.acti

on?id=98008&tn=6.

[7]成都出台6个城乡社区发展治理系列配套文件[EB/OL].(2018-04-25).https://www.sc.gov.cn/1046

2/10464/10465/10595/2018/4/25/10449701.shtml.

[8]郭祎.政府管理与社会组织互动关系研究——以成都市武侯区为例[J].成都行政学院学报,2013(1):23-26,35.

[9]张立辉,高红萍.党建引领社会组织参与城市多民族社区发展治理研究——以成都市洗面桥社区为例[J].民族论坛,2020(1):86-91,97.

[10]杜玉华,吴越菲.从“政社合作”到“互嵌式共治”:社区治理结构转型的无锡实践及其反思[J].人口与社会,2016,32(1):4-13.

[11]李路路.新阶段 新理念——从“社会管理”到“社会治理”[N].中国社会科学报,2013-12-02(2).

[12]彭菲,吕龙,周霖丽.成都体育社会组织与政府合作治理创新模式研究[J].经济师,2018(6):43-45.

[13]周学荣.社会组织参与社会治理的理论思考与提升治理能力的路径研究[J].湖北大学学报(哲学社会科学版),2018,45(6):109-115.

The Dilemma and Optimization Path of Social

Organizations Participating in Social Governance:

Based on the Investigation of Social Organizations in Chengdu City

Wei Renzhong1, Han Haoran2, Wang Ba1

(1.School of Public Administration, Sichuan University;

2.School of International Studies, Sichuan University, Chengdu, Sichuan 610045, China)

[Abstract]Optimizing the basic path for social organizations to participate in social governance is of great significance to promote the modernization of national governance system and governance capacity and create a governance pattern of collaborative governance.Although the quantity and quality of social organizations in Chengdu are in a leading position in the western China and even the whole country, there are still some practical difficulties, such as the unbalanced development, the prominent inertia thinking of social organizations relying on the government, the lack of professional talents and funds, and the technical barriers to the interaction between social organizations and the government. Strive to promote the real participation of Chengdu social organizations in social governance and realize the collaborative governance pattern, we must incubate social organizations from demand|oriented and expand the field of social organizations to participate in social governance; clarify the boundaries of government and society, and enhance the autonomy of social organizations to participate in social governance; strengthen the cultivation of professionals and stimulate the internal motivation for social organizations to participate in social governance; consummate the information disclosure and sharing mechanism and improve the efficiency of social organizations participating in social governance.

[Key words]social organization; social governance; dilemma; optimization path