主观幸福感、婚姻满意度与当代青年的生育安排

2022-03-15杨雪,谢雷

杨 雪,谢 雷

(吉林大学 东北亚研究中心,吉林 长春 130012)

一、引言

长期以来,我国面临着低生育水平、人口老龄化和人口性别比上升等人口问题。我国总和生育率从1992 年起近30 年里一直低于更替水平;我国从1997 年起进入老龄化社会,65 岁及以上人口比重逐年上升,到2020年达到13.5%;人口性别比以2010年第六次全国人口普查到2019年20-24岁人口性别比为例,除2013-2014年性别比下降外,总体上呈上升态势,2019年达到114.61,而10-14岁和15-19岁的性别比高达119.10和118.39。为了防止跌入低生育率陷阱和应对老龄化程度加深及婚姻挤压等社会问题,我国于2013年和2015年相继出台了“单独二孩”和“全面二孩”政策,但是人口出生数并没有出现如预期的“井喷式”增长。[1]我国人口出生人数从2015 年到2021 年分别为:1 655 万、1 786 万、1 723 万、1 523 万、1 465 万、1 202.11 万和1 062 万,2016 年和2017 年两年有小幅度上升,随后又下降,2021年人口出生率仅为7.52‰,创下历史新低。“二孩政策”发挥了短期效用并产生生育堆积现象,但是长期效果有限则成为很多学者的共识。[2]2021年5月31日,我国开始实施一对夫妻可以生育三个子女政策并出台配套支持措施。在外部制度性因素对促进生育作用有限的情况下,从个人和家庭的角度来思考如何提高生育水平应该得到更多的重视。我国在对生育政策进行调整的过程中应当充分发挥创造良好婚育环境对促进生育的作用,以应对少子化问题。[3]

关于生育问题的研究,学者尤其关注生育意愿和生育行为的影响因素。主观感受会影响个体的生育意愿和生育行为,已有文献研究了主观幸福感、公共服务满意度、公共教育满意度等方面对生育的影响,[4-6]但是从主观幸福感和婚姻满意度的角度进行探究还鲜有涉及。青年不仅是社会发展进步的中坚力量和活力之源,其生育状况往往代表了整个社会的生育力,青年人的生育意愿及其变化对生育率的影响至关重要。[7]基于此,本文尝试从个人因素与家庭因素相结合的角度分析其对青年生育安排的影响,以丰富主观感受与生育关系的研究;同时也有助于在时代变迁和观念转变的背景下思考如何从家庭内部促进生育。

生育意愿作为判断生育行为的超前变量,能够直接影响生育行为,[8]但意愿与行为之间也存在着悖离的事实。[9]基于生育意愿和生育行为的定义及已有研究成果,本文构建了生育安排的概念,以减少生育行为与生育意愿之间的偏差。生育安排是指个人根据当前生育子女数量,有计划地实现生育意愿的过程,既包括当前实际生育子女数量,也包括生育意愿在未来转化为实际生育的子女数量,并根据定义计算生育安排指数,用来测度生育安排。

二、文献综述与相关理论

国外关于主观感受影响生育意愿和行为的研究相对较早。近20年来主观幸福感与生育行为相关性研究的数量迅速增加。[10-11]Perelli-Harris 研究了俄罗斯居民的主观幸福感对于生育行为的影响,发现幸福感会显著正向影响人们的生育意愿和实际生育子女数量。[10]Billari 根据欧洲社会调查数据,研究发现幸福程度越高的个人更愿意生育子女。[12]Parr 利用澳大利亚数据检验了生活满意度和夫妻关系对生育行为的影响,结果发现不论男性和女性,前一期的生活满意度都会显著提升其2年后的生育水平,婚姻和同居关系带来的生活满意度也能够起到促进生育的作用。[13]

作为一个影响生育意愿的重要因素,初为人父母的体验和经历会显著地影响父母的生育意愿和是否选择再生育更多的孩子。[14]相关学者研究得到的结论为:生育第一个孩子后主观幸福感的减少会显著降低父母未来的生育意愿和生育更多孩子的可能性。[14-16]在此基础上,Aassve 等利用英国的数据,将夫妻双方的主观幸福感都纳入离散时间事件史模型,发现不论是男性还是女性,相较于都处于中等幸福程度的夫妻,具有更高程度幸福感的夫妻两人生育第一个孩子的风险比例更高,而且这种正向的促进作用对女性的效果更显著。[17]

西方人口学者对主观幸福感与生育行为关系的研究有一个相对清晰的理论发展脉络。主观幸福感作为效用的代理变量,可以将主观幸福感与生育行为的关系纳入经济学的分析框架中。Leibenstein的边际孩子合理选择理论认为生育子女能够给父母带来幸福感和养老保障等效用,同时也存在养育子女的成本。生育行为是父母在比较“孩子成本-收益”后做出的理性选择,如果边际收益大于边际成本,父母会选择生育更多的子女,相反则不再生育。[18]

Becker 在Leibenstein 研究的基础上构建了孩子数量-质量替代理论,其中孩子被看作是耐用消费品,在收入有限的情况下,父母通过组合消费其他商品和生育子女使得家庭效用最大化。随着父母的收入逐渐提高,他们会更加追求孩子的质量而减少生育子女的数量,对孩子数量产生替代效应。[19]Becker和Tomes进一步分析了孩子数量和质量之间的关系,孩子作为父母的消费品,他们带给父母的直接效用是父母选择生育更多子女的主要动机。[20]

社会心理学相关理论认为生育行为会受到心理因素的影响。Ajzen的计划行为理论认为人们的生育行为主要受到三个方面的影响:主观生育行为态度,指个人对待生育行为积极或消极评价的程度;生育行为的主观规范,指个人在执行生育行为时感受到来自家庭和社会的压力;生育的潜在行为控制,指个人对促进或阻碍生育行为因素的感知程度。其中,个人对待生育行为的观念和评价标准共同决定了其对生育行为所持有的态度,不同的生育观念会产生积极和消极的两种生育行为态度。对生育行为有积极态度并期望从生育行为中获得幸福感的人,他们拥有更强的生育意愿并最终转化为更多的实际生育子女数。[21]

在此基础上,McDonald 的理性选择理论将生育子女的收益定义为不容易量化的内在幸福感受,而成本可以用金钱进行量化。如果人们期望生育孩子的获得感大于在经济上的花费,人们就会选择继续生育。因而可以通过提高生育孩子的价值阈值或者降低生育成本来提高生育水平。[22]

国内学者对主观感受与生育意愿关系进行了研究,朱明宝和杨云彦、向栩等研究了主观幸福感对居民生育意愿的影响,结果都表明主观幸福感的提升有助于增强居民的生育意愿。[4][23]魏炜等进一步研究发现主观幸福感和公共教育满意度均正向显著影响居民的二孩生育意愿,[6]梁城城和王鹏考察了公共服务满意度对居民生育意愿和二胎意愿的影响,也得到类似的结论。[5]

婚姻的满意度是个人主观感受的一部分,婚姻满意程度对个人的主观幸福感和生育行为产生影响也在理论上得到论证。Cook和Kenny的行动者-对象效应理论认为婚姻中的一方如果对婚姻感到不满,她或他会责难其配偶进而给对方带来负面情绪;反之,拥有幸福婚姻的一方会给其配偶提供支持和鼓励,因而能够提升其配偶的幸福感。[24]

Thornton 的婚姻稳定理论认为婚姻关系不稳定使得夫妻交流的频率降低,抑制了生育孩子的可能性。[25]Waite和Lillard认为孩子是婚姻中最大的投资品,对婚姻满意度评价不高的夫妻不愿意承担离婚后单独抚养孩子的风险,因此他们选择推迟或者不生育。[26]Rijken 和Liefbroer 认为高质量的婚姻关系能够给养育孩子提供一个最为有利的环境进而促进生育,但也存在婚姻质量不高的夫妻寄希望于通过生育孩子来改善他们夫妻关系的可能性。Rijken和Liefbroer的研究认为婚姻质量较差或较好都会降低生育孩子的可能性,[27]婚姻质量为中等水平的女性生育第一个孩子的可能性最大,而中等和高质量婚姻的男性最可能生育第二个孩子。[28]

基于以上分析,本文提出两个理论假设:

假设1:主观幸福感越强的人期望从生育子女中获得的收益越大,其更愿意生育子女并最终转化为更多的生育安排。

假设2:婚姻满意度越强的夫妻,彼此交流的增加和情感的稳定能够创造良好的育儿环境,起到促进生育安排的作用。

除了主观因素会影响生育以外,很多客观因素也会对生育产生影响。女性的受教育程度是否会影响生育意愿和生育行为,学者们的观点并不一致。杨雪和徐嘉树认为受教育程度越高的人初婚年龄也越高,女性的生育行为会受到受教育程度的阻碍作用;[29]何秀玲和林丽梅研究发现受教育水平对二孩生育意愿具有负向的影响;[30]而张樨樨和崔玉倩、赵梦晗研究发现高人力资本女性具有更高的生育意愿,但转化为实际生育行为的过程中所受到的约束更多。[31-32]独生属性也会显著影响生育意愿。[33]关于是否购买保险对生育意愿的作用,相关研究发现新农合、养老保险都会对生育意愿产生挤出效应,与农村居民相比,社会养老保障对城市居民传统生育偏好的削弱效应更强。[34]收入水平是影响生育意愿重要且根本的因素,[30]收入对于生育的影响也是国内外学者们关注的重点,相关研究所得结论多为:随着收入的提高,生育意愿呈现先下降后上升的“U”形曲线关系。[35]随着越来越多的年轻人结婚意愿的降低,初婚年龄的推迟不仅会显著降低青年人的生育意愿,而且对中国生育水平的影响也会不断增大。[36-37]

通过对相关文献梳理发现已有研究多从个人的主观幸福感影响生育意愿和生育行为的角度展开,实证研究的结果都表明主观幸福感的提升能够显著提高人们的生育意愿和实际生育子女数,公共教育满意度和公共服务满意度的提升也会显著增加个人的二孩生育意愿。而影响生育的重要因素之一是夫妻关系的和谐程度和对配偶及婚姻的满意程度,因为生育子女是夫妻两个人共同做出的重大家庭决定。[14][17]婚姻满意度不仅会影响个人的主观幸福感,同样也会影响生育。综上所述,本文将从两个方面来推进主观感受与生育关系的研究:首先,在个人主观幸福感影响生育的基础上,加入婚姻满意度这一家庭因素;其次,在生育意愿和生育行为作为被解释变量的基础上构建生育安排指数,以降低生育意愿和生育行为之间的偏离程度。

三、模型设定与数据来源

(一)模型设定

由于生育安排指数是连续型变量,因而采用普通最小二乘回归模型(OLS模型)进行估计。构建模型如下:

其中,下标i代表每个青年样本,Fertility_arrange为生育安排指数,Happiness表示主观幸福感,Marital_satis表示婚姻满意度,Xi为控制变量,μi为随机误差项,β0为常数项,β1和β2分别是两个核心自变量的回归系数,δ为控制变量对应的回归系数构成的向量。

进一步研究中,对因变量进行重新赋值,“二孩生育安排”赋值为1,“无二孩生育安排”赋值为0;同理,对“三孩生育安排”进行同样的处理。因此,生育安排指数被转变为二分类变量,建立二元逻辑斯蒂回归模型(Binary Logistic模型):

其中,pi表示当代青年i拥有二孩生育安排或三孩生育安排的概率,其余变量与公式(1)中的含义相同。

(二)数据及变量

1.数据来源

本文的数据来源为中国综合社会调查(CGSS2017),该调查覆盖全国28个省、市、自治区,抽样方案采用多阶分层PPS 随机抽样,其中家庭问卷模块为本研究提供了关键的解释变量。根据研究内容,需要对原始数据进行如下预处理:首先选取回答了婚姻满意度问题的在婚样本,包括初婚有配偶、再婚有配偶、分居未离婚三种情况,总数为3 093 个,其中初婚有配偶占比为96.44%;第二,由于研究对象为当代青年,选取男性年龄为20-45岁及女性年龄为20-40岁的样本①男性样本的年龄比女性样本年龄大5 岁是参照Aassve 等人的做法,他们的研究中,男性和女性的取样年龄分别为16-50 岁和16-45岁。[17];第三,剔除掉变量中取值缺失的样本,获得研究使用的样本量为812个。

2.因变量

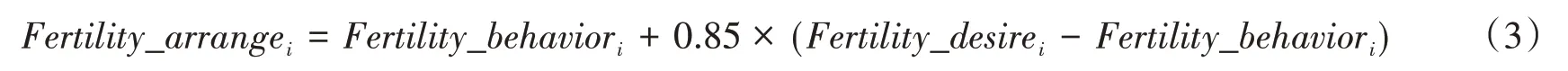

因变量为生育安排,根据宋健和阿里米热·阿里木的相关研究结论,生育意愿与生育行为的无偏离比例为85.45%②宋健和阿里米热·阿里木采用权威的代表性数据,得到生育意愿与生育行为无偏离的育龄女性在样本中所占比例为85.45%,本文进行简化处理,取无偏离比例为0.85,且将男性的无偏离比同样算作0.85。,[38]生育安排指数的计算公式如下:

其中,Fertility_arrange为生育安排指数,Fertility_behavior表示生育行为,用实际生育子女数测度,Fertility_desire为生育意愿。实际生育子女数代表受访者当前的生育状况,将生育意愿超过实际生育子女数的正偏向度乘以无偏离比例来表示未来能够实现的生育子女数,两者相加得到生育安排指数。若实际生育子女数大于生育意愿数,得到负偏向度,则将其重新赋值为0,得到生育安排指数等于实际生育子女数;若实际生育子女数等于生育意愿数,同样得到生育安排指数等于实际生育子女数。

构建生育安排指数的内涵在于:对实际生育子女数不同,但生育意愿相同的个体进行区分和排序。例如,生育意愿都为2但是实际生育子女数分别为0、1和2的三种样本,其生育安排指数分别为1.7、1.85和2,通过生育安排指数值的大小排序就能够区分生育意愿相同但是实现生育意愿的差异,生育安排指数的值越大,表示越接近生育意愿。

其中,生育意愿变量来源于问题“如果没有政策限制的话,您希望有几个孩子?”填写的栏目中区分了希望有几个儿子和希望有几个女儿,将两个栏目进行加总得到生育意愿的总个数,受访者回答的取值范围从0到10不等,考虑实际生育6个孩子的样本及回答6以上的样本量非常少,因此采用缩尾处理,将回答超过6的样本都替换成6。

3.核心自变量

核心自变量为主观幸福感和婚姻满意度,分别从如下两个问题中获得:“总的来说,您觉得您的生活是否幸福?”和“总的来说,您对您的婚姻生活感到满意吗?”取值范围都是从1到5,取值1分别表示“非常不幸福”和“非常不满意”,取值5分别表示“非常幸福”和“非常满意”。

由于CGSS2017 年的数据中包含了主观幸福感和婚姻满意度相关的问题,本文选取主观幸福感的两个关联变量,分别为对未来的信心程度和与家人相处的愉快程度,来自问题:您对以下观点的同意程度如何?——“社会给人们提供的出路会越来越多”“和家人在一起,我感到特别愉快”。由于家务分工是影响婚姻满意度的重要方面,将做家务频率作为婚姻满意度的关联变量,其中,做家务频率来源于问题:下列家务事,您多长时间会做一次?下列家务事,您配偶多长时间会做一次?——“做晚饭”“洗衣服”。选取男性样本的本人做家务频率和女性样本的配偶做家务频率来构建男性做家务频率变量;同理,采用女性样本的本人做家务频率和男性样本的配偶做家务频率来构建女性做家务频率变量。

4.控制变量

控制变量包括:年龄、性别、受教育程度、初婚年龄、自评健康、兄弟姐妹数量、家庭收入、家庭成员数、养老保险。

四、实证分析

(一)描述性统计

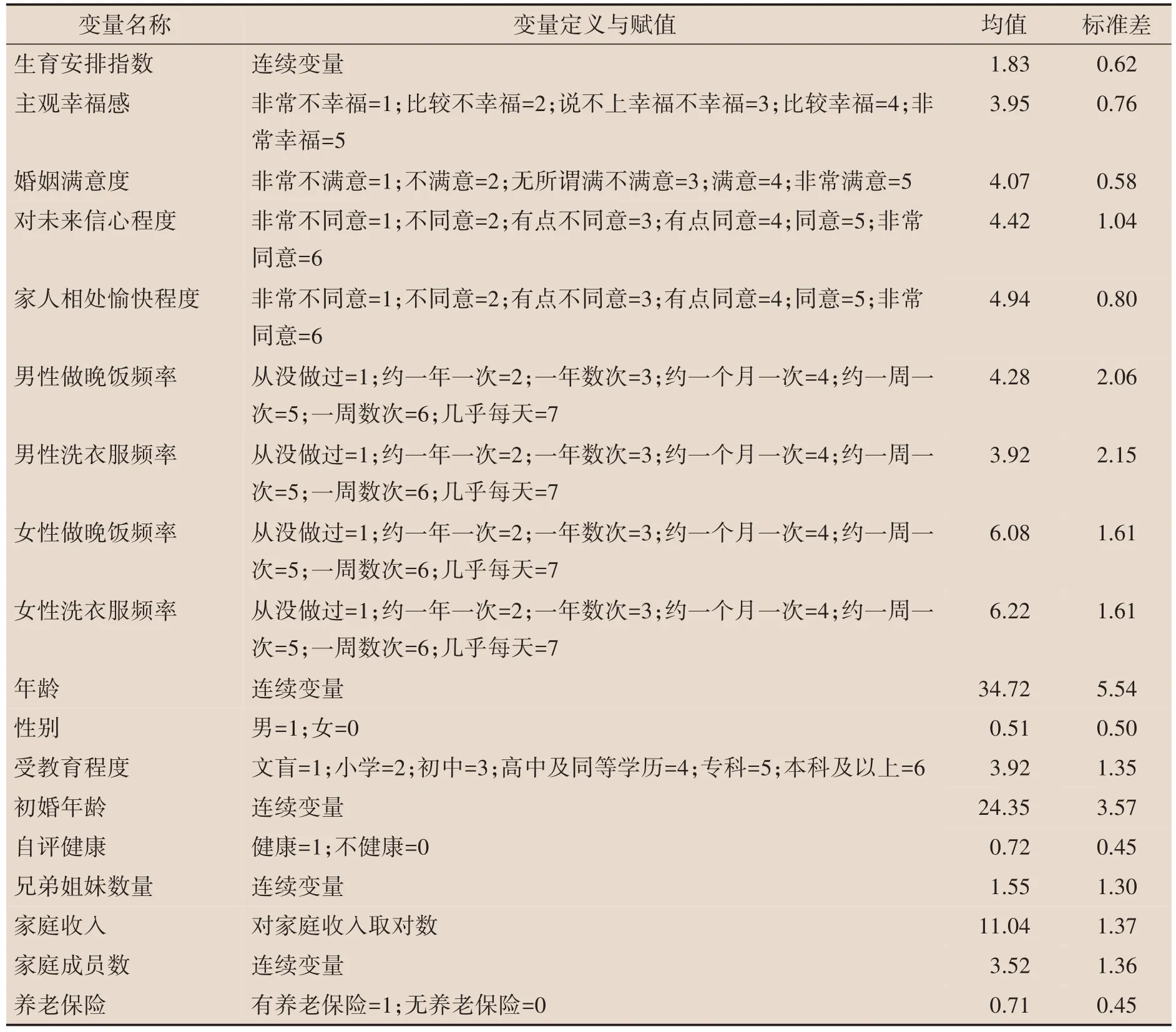

表1为变量的描述性统计分析。生育安排指数的平均值为1.83,低于更替水平,青年的生育安排情况并不乐观,主观幸福感和婚姻满意度的均值分别为3.95 和4.07,青年的主观幸福感和婚姻满意度处于较高水平。对未来的信心程度和与家人相处的愉快程度的均值分别为4.42和4.94,都在有点同意和同意之间。男性做晚饭频率介于约一个月一次到约一周一次之间,洗衣服频率接近一个月一次;女性做晚饭频率和洗衣服频率都处于一周数次到几乎每天之间,显著高于男性做家务频率。年龄的均值为34.72岁。男性人数略多于女性,占比为51%。平均受教育程度介于初中到高中之间,平均初婚年龄为24.35岁。自评健康状况较好,均值为0.72,处于接近比较健康的水平。拥有兄弟姐妹数量的平均值为1.55。家庭成员数的均值为3.52个。参保了养老保险的样本比例非常高,其中政策性的医疗保险和商业性医疗保险都算作是拥有养老保险,参保率达到71%。对家庭收入进行了取对数处理,这里不再进行描述性统计分析。

表1 主要变量的描述性统计

(二)基准回归结果

在进行回归分析之前,首先对各个自变量进行多重共线性检验。结果显示平均方差膨胀因子(Mean VIF)的值为1.56,其中主观幸福感和婚姻满意度的VIF 值分别为1.32 和1.26,远小于10,表明两个关键自变量之间不存在多重共线性问题。[39]表2 为多重共线性的检验结果。另外,为了处理横截面数据中普遍存在的异方差问题,本文在以下所有的回归模型中都采用计算异方差-稳健标准误来进行统计推断。

表2 多重共线性检验

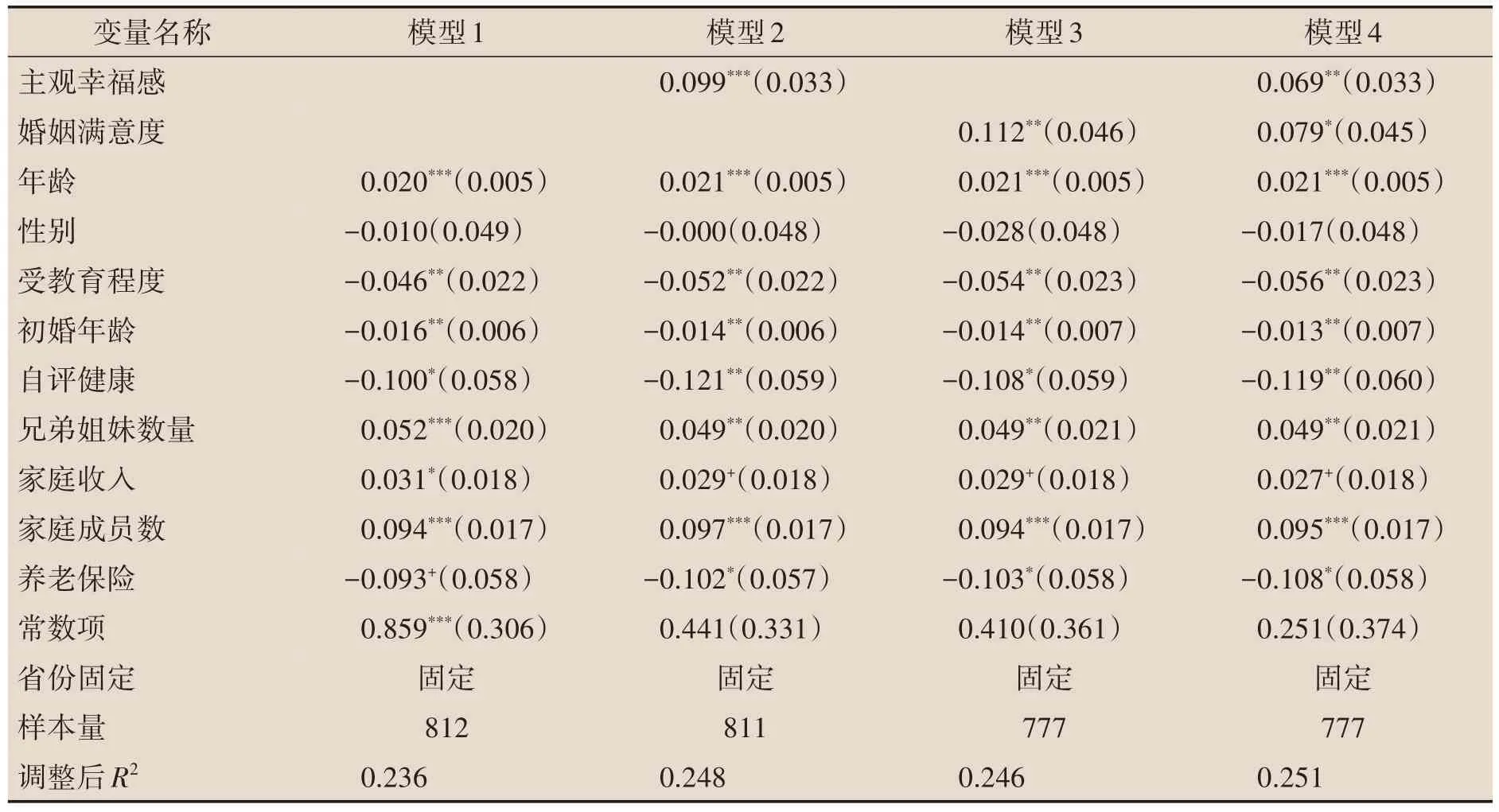

表3显示的是使用OLS 模型进行基准回归的结果,检验了主观幸福感和婚姻满意度对生育安排的影响。模型1 为只加入了控制变量的简化模型。模型2 和模型3 是在模型1 的基础上分别加入了主观幸福感和婚姻满意度的回归结果,模型4是同时加入主观幸福感和婚姻满意度的回归结果。结果显示,主观幸福感和婚姻满意度分别在1%和5%的显著性水平上正向影响生育安排。当模型4中同时加入两个核心自变量时,主观幸福感在5%的显著性水平上为正,婚姻满意度在10%的显著性水平上为正。结果表明了青年的主观幸福感和婚姻满意程度越高,生育安排指数越大,假设1 和假设2得到验证。

表3 主观幸福感与婚姻满意度对生育安排的OLS回归结果

控制变量中,受访者年龄在1%的显著性水平上正向影响生育安排,表明年龄因素会对生育安排指数形成累积效应,年龄越大的青年,其生育安排指数越大;受教育程度的提高会显著负向影响生育安排,受教育程度的提高意味着在校时间的延长并推迟了青年的初婚年龄,同时生育观念的转变也会对生育安排产生负向影响;模型1 到模型4 中,初婚年龄都在5%的显著性水平上负向影响生育安排,随着初婚年龄的增加,青年的生育安排指数越小,这与阳义南得到的初婚年龄负向影响生育意愿的结论类似;[36]自评健康状况较好的青年,预期年老时依靠子女照顾的可能性更小,因此其生育安排指数较低,这与朱明宝和杨云彦得到的结论类似;[4]兄弟姐妹数量越多的青年生育安排指数越大,表明在成长过程中有兄弟姐妹陪伴的青年进入生育旺盛期也会愿意生育更多的子女;家庭收入至少在15%的显著性水平上增加了青年的生育安排指数,表明经济状况越好的家庭,生养子女的压力越小,更加有能力进行生育安排;由于家庭成员数越多的家庭能够给予有生育安排的青年更多的支持,家庭成员数在1%的显著性水平上正向影响生育安排;养老保险至少在15%的显著性水平上负向影响生育安排,拥有养老保险会降低人们对于子女的依赖程度,因此会对生育安排产生挤出效应,这与之前的研究结论相同;[34]男性对生育安排产生负向影响,但在统计上不显著。

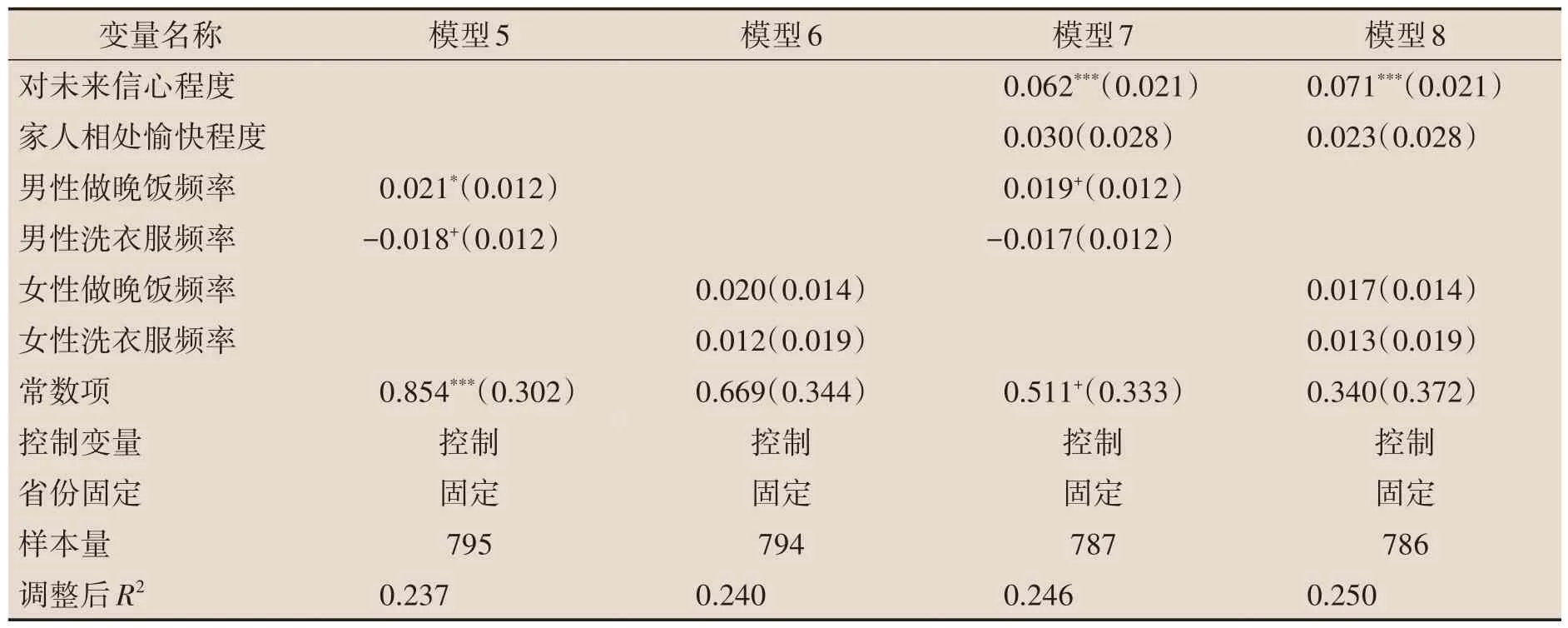

表4显示的是主观幸福感和婚姻满意度的关联变量对生育安排的影响。模型5和模型6是在模型1 的基础上分别加入男性做家务频率和女性做家务频率的回归结果。模型7 和模型8 是在模型5和模型6的基础上加入主观幸福感关联变量的回归结果。结果表明对未来的信心程度在1%的显著性水平上正向影响青年的生育安排,与家人相处的愉快程度正向影响生育安排,统计上不显著。婚姻满意度的关联变量表现为,当代男青年做晚饭的频率越高,其生育安排指数越大,洗衣服的频率对生育安排的影响方向相反。女性做家务频率对促进生育安排的作用不显著。丈夫分担家务和更多地参与家务劳动能够显著提高婚姻满意度,[40]进而起到促进生育的作用。洗衣服频率的降低能够显著正向影响男青年的生育安排,表明借助于洗衣机或送洗衣店来减轻家务劳动能够提高其生育安排指数。

表4 主观幸福感和婚姻满意度关联变量对生育安排的OLS回归结果

(三)异质性分析

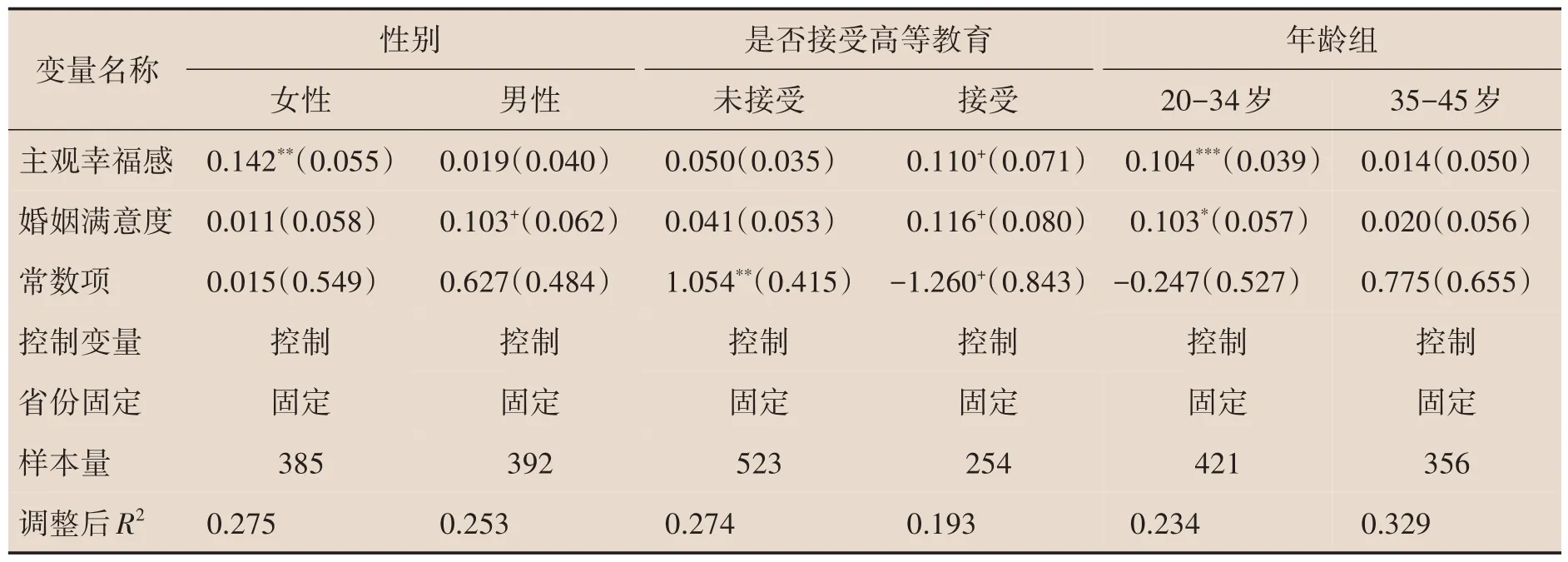

本文将样本根据性别、是否接受高等教育和年龄组进行分组回归分析,表5 呈现了异质性分析的结果。

表5 异质性分析

1.不同性别的回归结果

男性和女性在影响生育的因素上可能存在不同,因此进一步分析了主观幸福感和婚姻满意度对不同性别生育安排的异质性。结果显示主观幸福感在5%的显著性水平上正向影响女性的生育安排,婚姻满意度在15%的显著性水平上正向影响男性的生育安排。可能与男性更多地承担了养育家庭的责任、女性更多地承担了养育孩子的责任有关,即“男主外,女主内”。相比于男性,养育孩子会分散女性更多的精力,婚姻满意度对女性生育安排的影响就没有那么明显了,而从养育孩子中获得快乐感受会促进女性的生育安排。与女性相比,由于同子女相处时间相对较少,从婚姻和家庭中获得满足感对于男性的生育安排作用更明显。

2.不同受教育程度回归结果

是否接受高等教育对青年的生育观念会产生重要的影响,因此将学历为大专及以上的青年归为接受高等教育组,将学历为高中及以下的青年归为未接受高等教育组。分组回归结果显示主观幸福感和婚姻满意度都在15%的显著性水平上正向影响了接受过高等教育青年的生育安排,而对未接受过高等教育青年生育安排的作用不显著。

3.不同年龄组回归结果

由于不同年龄组青年生育安排的影响因素可能会不同,因此根据受访者的年龄大小,将样本分为20-34 岁和35-45 岁两组,分别为低年龄组和高年龄组。结果显示低年龄组中主观幸福感和婚姻满意度分别在1%和10%的显著性水平上正向影响生育安排;在高年龄组中主观幸福感和婚姻满意度对生育安排的影响都变得不显著。可能的原因是在年轻的夫妻中夫妻之间的婚姻美满对于生育所起到的作用明显,而当夫妻在过了35 岁以后,已经生育了一个或者多个孩子,夫妻之间的精力更多地放在养育孩子上,婚姻满意度对生育安排的影响变得不再显著。

(四)进一步分析

进一步考察主观幸福感和婚姻满意度对二孩生育安排和三孩生育安排的影响。首先对生育安排指数进行重新赋值。以二孩生育安排为例,生育意愿为2 但实际生育子女数分别为0 和1 的两个样本,其生育安排指数分别为1.7 和1.85。由于实际生育子女数为0 的样本,可能在其生育一个子女后面临诸多养育孩子的成本而不愿意生育更多的子女,生育安排指数为1.85的青年其生育二孩的可能性要显著大于生育安排指数为1.7的青年。二孩生育安排与二孩生育意愿的差异在于临界值的取值不同,二孩生育意愿是将生育意愿大于等于2 的样本都定义为有二孩生育意愿,二孩生育安排则包括已经生育一个子女且生育意愿为两个及以上的样本以及实际生育两个或更多子女的样本,因此将生育安排指数大于等于1.85 的样本都定义为有二孩生育安排,并将其赋值为1,其余样本赋值为0,表示无二孩生育安排。同理,将生育安排指数大于等于2.85的样本赋值为1,其余样本赋值为0,1表示有三孩生育安排,0表示无三孩生育安排。

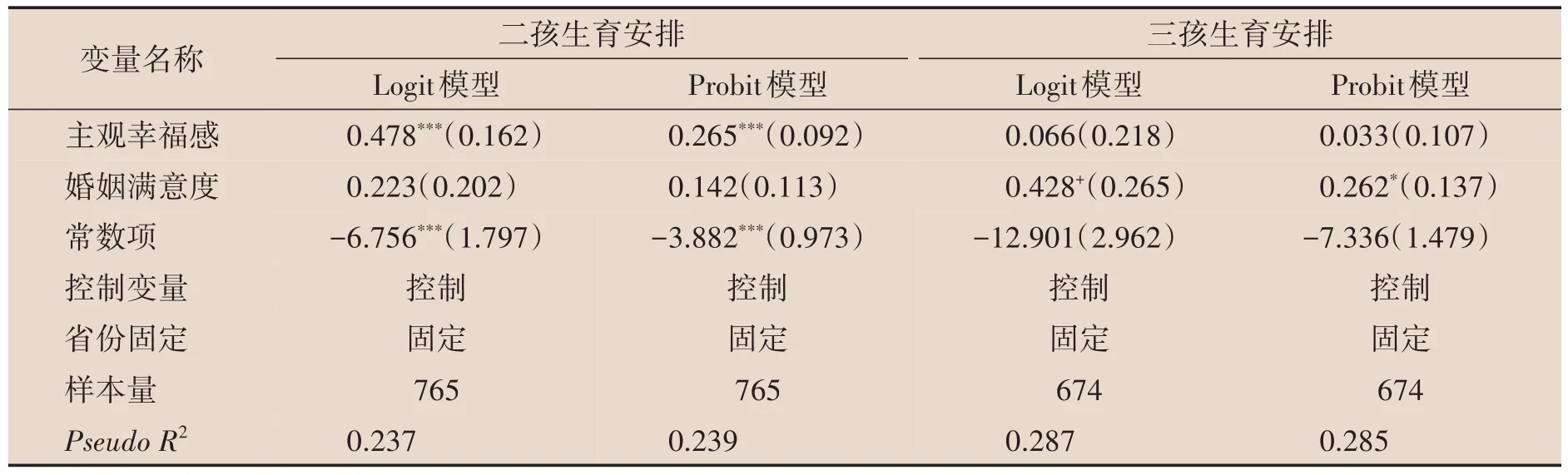

表6是采用Logit和Probit模型分别检验主观幸福感和婚姻满意度对二孩生育安排和三孩生育安排的影响。结果显示主观幸福感在1%的显著性水平上增加了青年二孩生育安排的概率,这与主观幸福感显著增加二孩生育意愿概率的结论相同;[6]但是主观幸福感对三孩生育安排的影响不再显著,婚姻满意度至少在15%的显著性水平上提高了当代青年三孩生育安排的可能性。青年家庭在做出三孩生育安排时,意味着家庭养育孩子的负担加重,婚姻满意度较高的青年夫妻实现三孩生育安排的可能性更大。

表6 主观幸福感、婚姻满意度对二孩和三孩生育安排的影响

五、结论与讨论

2015年以来我国相继出台了“全面二孩”“三孩”生育政策,以期鼓励生育和提高生育率。本文在主观幸福感影响生育的框架下纳入婚姻满意度这一关键变量,试图从个人和家庭的视角来解读主观感受对生育的影响。利用CGSS2017年数据,通过构建生育安排指数,研究了主观幸福感和婚姻满意度对当代青年生育安排的影响。最终得到以下主要结论:

第一,主观幸福感和婚姻满意度显著提高了青年的生育安排指数,表明个人和家庭主观感受的增强能够提高青年的生育水平,进而促进生育。其中,对未来的信心程度对促进生育发挥的作用明显,男性做家务频率的增加能够显著提高生育安排指数,男青年积极参与家务劳动能够促进婚姻满意度进而对生育安排起到促进作用。

第二,主观幸福感和婚姻满意度对青年的生育安排影响存在异质性。具体而言,主观幸福感对促进女性、接受过高等教育、低年龄组青年生育的作用明显,婚姻满意度能够显著提高男性、接受过高等教育、低年龄组青年的生育安排。

第三,进一步研究主观幸福感和婚姻满意度对二孩生育安排和三孩生育安排的影响,结果显示主观幸福感会显著提高青年的二孩生育安排指数,婚姻满意度对促进三孩生育安排的作用显著。

根据以上研究结论对政府和个人的启示有两点:第一,政府应该重视主观幸福感和婚姻满意度对促进青年生育安排的作用,进一步改善民生和提高当代青年的幸福感和获得感。首先,应减轻当代青年的生活压力,尤其是增强青年对未来生活的信心程度,出台针对青年的生育福利政策,如针对青年购买首套房降息等优惠政策,完善职场准入制度,降低女青年对生育行为影响职业发展的担忧;其次,应充分发挥婚姻满意度对低年龄段青年生育安排的促进作用,加强对青年的婚恋观塑造,引导青年学生形成正确的婚姻价值观念。第二,制定针对男性相关的陪产假制度,充分发挥男性在生育和养育孩子过程中的陪护作用,鼓励男性回归家庭并积极主动参与家务活动,强化男性养育子女的责任意识,减轻女性的育儿压力进而提高其在生养过程中的获得感和幸福感,增加夫妻婚姻满意度和性别平等感受,构建以家庭和谐幸福为主导的新型家庭文化,进而促进生育水平提高。

未来的研究展望:由于性格特征与主观幸福感和生育都存在相关性,限于数据库中没有个人性格特征的相关问题,未来的研究可以加入个人的性格特征等变量展开进一步的研究。